08 septembre 2009

Martin éPAR(R)s

J'ai découvert que je connaissais Parr depuis plus longtemps que je ne croyais - cette image a été le "document inconnu" sur lequel j'ai été interrogée lors de mon oral de spé anglais au bac ^^

Le titre de « Planète Parr », outre l’allitération, a le mérite de prévenir qu’on ne verra pas au Jeu de Paume seulement les travaux du photographe, mais tout ce qui permet d’en esquisser l’univers : collections de cartes postales, d’objets kitsch et de livres de photos occupent une bonne partie (l’essentiel ?) de l’exposition et précédent l’accrochage des clichés de Parr proprement dits. De même qu'il y a Nicolas et Leriche dans le livre d'Anne Deniau, on voudrait nous faire croire qu'il y a Martin d'un côté et Parr de l'autre (à l'étage, l'artiste est dans les hauteurs). Un PARRti pris.

Planète ? Astéroïdes en folie, oui !

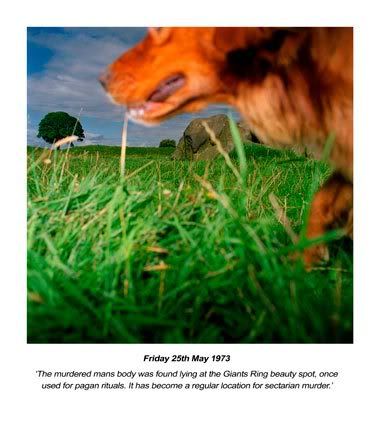

Sur le coup, j’avance et regarde sans me poser trop de questions, regardant les photographies sélectionnées par l’artiste pour elles-mêmes. On en goûte parfois une seule, comme celle de Tony Ray-Jones :

parfois une série, comme celle de Seawright, dont en voici une pièce.

Il est amusant de constater que ces photos, loin de « parler d’elles-mêmes » prennent tout leur sens grâce à la légende, qui ne dit pas ce qu’on doit y voir, mais souligne ce qu’on ne peut y voir : que dans chacun de ces lieux ont été enfouis des cadavres.

Mélangées avec des photos « documentaires » dont l’intérêt m’échappe parfois, s’en trouvent d’autres où prévaut le souci esthétique et qui me plaisent souvent davantage. J’aime particulièrement celle de Narahashi, où l’avion semble sur le point de plonger dans l’eau – transformé en poisson-chat.

Je grappille de droite et de gauche, tout cela me semble assez inégal, et surtout dans le désordre le plus complet. Que veut-on nous faire voir au juste ? Les influences de Martin Parr ? Si le rapprochement avec telle prise de Mark Neville peut être pertinent,

d’autres paraissent à des années lumières de sa planète, justement. Qu’il apprécie ces photographies ne signifie pas nécessairement qu’elles ont forgé son style. On touche peut-être là à l’une des limites de laisser l’organisation à l’artiste même, qui ne dispose peut-être pas d’un recul suffisant sur son œuvre pour en tracer les filiations.

Photo.doc : quelque(s) Parr dans l’espace

On pourra néanmoins s’appuyer sur ce joyeux bric-à-brac pour ce demander ce qui fait la valeur de la « photographie documentaire » dont se réclame Martin Parr. Si on la définit comme « témoignage », elle ne vaut pas pour elle-même, mais comme trace du passé – d’où que les plans d’usines disparues puissent vous paraître assez rébarbatifs si vous ne faites pas de thèse sur l’architecture capitaliste des villes minières de l’Angleterre de la fin du XIXème siècle, de même que des clichés de bouts de trucs non identifiés, si vous ne faites pas d’étude sur le pourrissement des carottes sur le bord des rivières. Ce qui en déciderait la prise serait alors l’intuition que l’on est face à un monde en train de disparaître (on pourrait penser aux photos d’Atget du vieux Paris), mais elle ne prendrait de valeur que dans l’après-coup, lorsque le document photographique pourrait être inscrit dans un cadre rendu visible par le recul, et sujet à interprétation.

On pourrait voir son projet de portrait de dix villes de GB (commandé par le Guardian) un peu comme le relevé auquel s’était livré Atget à Paris, et que la photographie devienne (ou prennent pour objet le) cliché n’est pas outre mesure surprenant : ce que l’on identifie comme étant amené à disparaître et dont on doit conserver le souvenir ne peut être que le bien connu (le mérite du photographe reporter consistant à le repérer sous l’habitude du trop bien connu). Alors évidemment, il nous faut un petit échantillon d’excentricité britannique, non bricolée cependant, et les étudiantes de Cambridge effeuillent du Pingouin Book allongées dans l’herbe. Cette série a beau arriver à la fin de l’expo quand on commence à en avoir plein les pattes, et les formats être plus réduits, il n’y a pas que ça, vraiment, on n’y voit pas grand-chose. Documents en attente d’être classés.

Que peut-on alors voir dans une photographie documentaire contemporaine ? Dans le cas du reportage à l’étranger, on comprend assez facilement la volonté de se faire une idée sur l’ « ailleurs » ; il s’agit toujours, comme dans le document d’une époque révolue, de combler une absence, à la différence près qu’elle est spatiale et non plus temporelle, inaccessible et non plus inexistante. Martin Parr, cependant, ses clichés britanniques en sont la preuve, travaille pour ainsi dire at home, ici et maintenant. Ce qu’il nous donne à regarder, c’est peut-être l’aperception, ce que l’on pourrait percevoir mais envers quoi l’on n’est pas assez attentif.

Sa série « Small world » n’est pas seulement une mise en abyme qui consisterait à photographier celui qui mitraille : par ce redoublement, il place devant l’objectif celui qui se cachait derrière, inverse subjectif et objectif. Le retournement met en lumière le rôle essentiel de la photographie dans le tourisme, au détriment même de ce qui est à voir.

Quand l'image prend les devants.

Le sujet est bien l’appareil ; le propos, de l’ordre du « j’étais là », comme le bourdon dans une vieille pub pour du sucre, rendu audible par sa répétition. Ce genre de comportement est en effet une tendance à laquelle on résiste plus ou moins, mais dont on n’a pleinement conscience que par le biais extérieur des séries du photographe non amateur ou par son surgissement devant un objet qu’on n’a pas pur habitude de considérer comme un site ou une curiosité « à voir » (un adjectif verbaaaaaaal) – je ne me suis toujours pas remise des touristes asiatiques qui se prenaient en photo devant les tableaux au musée d’Orsay, et pourtant, à y bien penser, ce n’est pas beaucoup plus ridicule que devant le château de Versailles.

Un monde qui marche sur la tête ? - n'empêche que je devrais essayer cette position, pour avoir de l'ombre sur le blanc de la page et pas de fourmis dans les bras, ce doit être formidable.

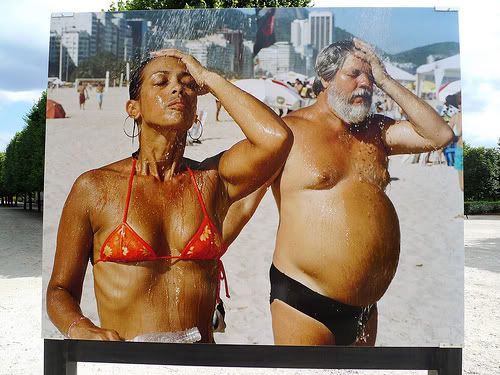

A gauche, une pub Herbal Essence, à doite, euh, d'autres rondeurs.

Celle-ci n'y était pas, mais comme elle illustre parfaitement ce que je vous disais sur Pise, je n'ai pas pu résister.

On peut parler de critique envers le tourisme de masse, et pourtant, on n’en sort pas, comme se sont amusés à le montrer certains visiteurs en prenant en photo les touristes face (ou dos) aux tirages de Parr exposés dans le jardin des Tuileries – quand l’exposition devient un lieu où être vu sans voir, et l’art un prétexte à une aveugle dévotion.

On n’en sort pas, chantons tous en chœur : it’s a small world after all, le cliché est rassurant, on a l’impression de s’emparer du monde d’un simple mouvement mécanique. Qu’on le fasse disparaître en le shootant…

Le regard est lucide et d’autant plus amusé qu’il est lucide, puisqu’il se sait pris au piège de la mise en abyme. Pour que la critique laisse place à la satire, il faudrait se sentir à l’abri, et ce n’est que dans la série « luxury » qu’on atteint au mordant (encore que j’aurais bien aimé voir le vernissage de l’expo – s’il y avait du beau monde avec des coupes de champagne à la main, on devait atteindre à peu près le même effet que les touristes devant leur masse révélée). On nous fait remarquer que, contrairement à la pauvreté pitoyable, la richesse, enviable ou méprisable, est bien peu abordée par la photographie documentaire. On a là un indice de ce qui empêche de faire basculer le reportage dans la critique-de-la-société-de-consommation qui est d’un bien-pensant épuisant (car épuisé peut-être). Critique, Martin Parr ne l’est ici pas tant par le choix de son sujet (la panoplie du nouveau riche est finalement assez uniforme, ne différant pas tant que ça de la caricature du capitaliste vu par les soviétiques : cocktail dans la main gauche, cigare dans la main droite, on a troqué le haut de forme contre des lunettes énormes à cigles gigantesques abondamment pailletés et un Motorola dernier cri) que par son traitement.

Si la série « luxury » est peut-être la plus artistique de celles présentées, ce n’est pas parce qu’elle prend pour sujet un monde qui se pose comme esthétique, mais bien en dépit de cet esthétisme affiché : les couleurs criardes qu’affectionne le photographe trouvent ici leur pleine efficacité en subvertissant l’aspect glossy des photos de mode. Ou comment l’élégance du luxe a été détournée par la classe du luxe (tout sauf classieuse). Contrairement au mauvais goût d’une ancienne campagne publicitaire pour Dior, qui restait désespérément lisse malgré les mannequins-manga roulées dans le cambouis, « luxury » a quelque chose de violent, sans être le moins du monde trash ou vulgaire - la photo, pas le modèle : vous conviendrez qu’on ne boudine pas un ventre rembourré dans une petite robe moulante en satin rose – tachée, qui plus est.

Vraiment, le cadrage est terrible. Celui de cette photo également, où l’individu disparaît derrière les signes ostentatoire de richesse, qu’il se choisit. Et qu’on retrouve derrière, la même en décoloré.

Un verre devant la bouche du monsieur, ils chercheraient vraiment à vous faire avaler n’importe quoi. Eux-mêmes avalent n’importe quoi pourvu qu’ils se gavent.

Belle image d’une fête de charité, mais après tout, bien ordonnée, elle commence par soi-même. Bon appétit bien sûr. Je ne l’ai pas retrouvée sur internet (word souligne internet, et souligne word aussi, my gosh), mais elle valait le détour, une photo en gros plan d’un verre où flottait des cerises, tenu par une main aux ongles qui tombaient en friche : très littéralement, le vernis s’écaille.

Retrouvée, en fait, il y a toujours une petite prise illégale qui traîne ^^

Et les aplats de peau écrasée au flash donnent parfois la sensation que les images ont été prises à la fin d’une soirée, vers les 5h du matin, quand il n’y a plus guère que la rosée qui soit fraîche (exeunt le champagne et ces dames). D’autres prises sont moins réussies en ce qu’elles donnent un sentiment de facilité, simple enregistrement d’une société qui prend la pose. Rien à débusquer, les poireaux sont cuits.

Contrairement à la photo artistique qui s’apprécie à l’unité, la photo documentaire s’envisagerait plutôt sous la forme de série, d’un « reportage » (de repères sur une carte) : après tout, un document a d’autant plus de valeur qu’il peut être recoupé avec un grand nombre d’autres. Cela n’empêche pas que certaines photos documentaires soient artistiques, mais expliquerait quelque Parr une certaine disparité dans les clichés (et le flou – artistique ?- le plus total dans le sélection du rez-de-chaussée).

Collections saturniennes

Ce qui produit un effet, c’est peut-être alors le nombre des photos, leur accumulation et regroupement en une « série », sur quoi insiste très justement la scénographie. Les diverses collections présentées dans l’exposition prennent alors leur sens, elles aussi témoins d’un œil qui série – classe, rassemble, compare. L’indice de cette accumulation monomaniaque se trouvait déjà dans un tableau exposé au rez-de-chaussée où se trouvent juxtaposées d’innombrables femmes en manteau rouge, prise le même jour au même endroit (le même en version masculine d’homme d’affaire est également disponible). Le geste du collectionneur se trouve expliqué. Reste à se demander pourquoi tels objets plutôt que tels autres (ou avec tels autres).

Les livres de photographies, quoiqu’il en soit dit dans les blabla explicatifs, ne me semblent pas relever de la collection, cela ne part pas tous azimuts dans une ligne donnée : des bouquins de photos d’un lieu ou sur un thème précis en une période donnée, oui, mais ceux qu’on voit relèvent davantage de la comparaison de différentes manières à partir desquelles forger la sienne propre.

Les collections d’objets sont tout autres et l’amas des objets dérivés à l’effigie d’Obama, par exemple, ne s’arrête pas au mauvais goût de tongs ornées de figurines de sa tête. Très diverses, elles comprennent des choses aussi fantaisistes que des montres à trotter après Ben Laden et Sadam Hussein, une théière Margaret Thatcher au nez de Pinocchio reconverti en bec verseur, des plateaux so kitsch, des barres de chocolat Cadbury imprimées Spice Girl (touché coulé, ça j’aurais pu à l’époque), des boîtes d’allumettes avec le portrait des cosmonautes soviétiques (coïncidence, j’ai enfin vu Good bye Lenin il y a peu) ou des tapis avec les deux tours du 11 septembre (là c’est tel qu’on pourrait se demander si c’est pour faire sa prière en remerciement de l’ébranlement de la puissance américaine, ou pour garder les pieds sur terre et se grandir depuis les ruines de la tragédie). On s’en amuse bien ; les gens regardent ça avec l’intérêt méthodique habituellement plus déguisé lorsque ces horreurs se trouvent en situation, sur l’étal d’un marchant : derrière les vitrines, ils deviennent les poissons d’un formidable aquarium.

Ces collections successives et éphémères se sont finalement que le prolongement d’un même geste ambigu, éternellement recommencé, celui de se souvenir. Le verbe devient substantif, le mug imprimé peut disparaître au fonds du placard, c’est plus commode pour oublier, d’autant que l’exemplaire stéréotypé ne risque pas de faire l’effet d’une madeleine de Proust au prochain déménagement. On retombe dans la thématique du cliché, entre photo et stéréotype, d’où que les objets collectionnés auraient gagnés à être présentés avec la série « Small world » (qui a également sa place à l’extérieur, je sais, on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix, une des choses les plus difficile au monde – cheesecake ou pudding ?) plutôt qu’avec les photographes qui ont marqué Martin Parr ou son travail (là encore, le bric-à-brac du rez-de-chaussée ne permet pas de tirer ça au clair). Sans parler des cartes postales curieusement isolées au début de l’exposition, où l’œil ne sait pas encore bien à quoi il doit être attentif, même si l’on peut déjà s’amuser d’une même carte portant le nom de deux villes différentes.

(Et après la surprise au MoMa, je me rends compte peu à peu qu’on n’expose pas toujours de l’art dans un musée – autre que musée explicitement historique ou scientifique, cela va sans dire – mais qu’appréhender l’élaboration d’une vision peut également être passionnant).

Au final, on s’est un peu éPARRpillé à jouer au pique-assiette dans les plats nets de notre ami Martin. Il faut être pêcheur, en somme, et savoir remettre à l’eau les prises qui n’en valent pas la peine – tout en s’éclaboussant joyeusement, c’est Parrfait !

Je ne sais pas ce que ça fichait là, mais histoire de se quitter sur de bonnes paroles... ^^

11:25 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : exposition, photo

04 septembre 2009

Libre et ris

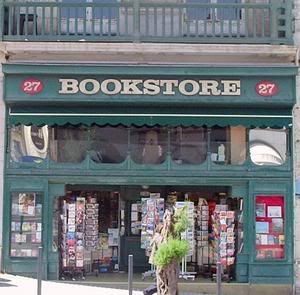

Il pleuvait en sortant du cinéma à Biarritz (cette seule phrase montre déjà le retard accumulée puisque je suis rentrée il y a une semaine et ne vous ai même pas encore parlé dudit film – c’est à venir ; en revanche, rien de particulier sur Biarritz, pour vous en consoler, aller voir par là), il me restait une demi-heure à tuer avant que le reste de la famille sorte de leur séance (on a fait salle à part – le Prophète ne me disait rien du tout – et à voir leurs visages plombés en ressortant, je me suis dit que ce n’était pas une mauvaise chose), et comme tout le monde sait que the pen is mighter than the sword, j’ai entrepris de flâner dans une librairie pour accomplir proprement ce meurtre. Un aperçu de carnets moleskines dans un coin papeterie et la pluie m’y ont gentiment poussée – amicale tape dans le dos.

L’étage du bas est encombré de monde et de dernières parutions pas spécialement engageantes, mais en avançant au fonds de la pièce, on croit voir une réserve, derrière un passage sans porte mais au chambranle arrondi qui supporte en guise d’enseigne quelques lettres ondoyantes tracées à la peinture noire.

Il faut se pencher un peu pour pénétrer dans cette caverne d’Ali baba, dont le seul sésame est d(e ne pas) avoir les yeux dans les(la) poche(s). Le bruit y est assourdi, et les quelques visiteurs qui ne peuvent pas circuler (c’est qu’il y a à voir) s’excusent silencieusement, s’effaçant autant que faire se peut en se collant à la rambarde de la coursive. On barbote très bien dans ce fonds de cale. Ce qui donne un air de familiarité à cette librairie où je n’avais pourtant jamais mis les pieds, c’est que les livres sont empilés horizontalement, comme cela finit ordinairement dans une étagère bourrée à craquer, où les poches sont déjà compressés en double rangée et où l’on comble les intervalles restant en en couchant d’autres par-dessus (l’épaisseur étant alors limitée par l’espace restant entre la rangée et la planche supérieure). Le genre de rangement que l’on déclare provisoire mais dont on s’accommode bien. Ce bordel organisé m’a d’abord fait penser que la réserve venait d’être transformée en espace poche, mais l’apparente négligence avec laquelle les livres étaient entassés lui donnait ce caractère intime et accueillant d’un lieu à peine dévoilé, encore un peu secret. La lecture des titres s’avère être facilitée par cette technique d’empilement : pas besoin d’incliner la tête pour être dans le sens de la lecture, ni d’aller au rayon anglophone pour s’éviter le torticolis en penchant la tête en sens inverse (il me semble avoir noté la même chose pour les dvd – comme quoi, il n’y a pas que sur la route qu’ils circulent à droite). On conserve la sensation de flânerie tout en pouvant aisément trouver quelque chose si on l’y cherche, puisque le classement est alphabétiquement rigoureux à l’intérieur de chacune des collections, bien distincte sur des étagères différentes – parfait pour des piles harmonieuses et éviter les Livres de poche (qui ont pour seul mérite d’être les initiateurs de l’objet éponyme).

A l’étage, le rangement est plus traditionnel, les grands formats se tiennent droits : c’est que chacun cherche à faire valoir sa singularité, qu’elle soit de largesse d’esprit, de hauteur critique ou de couleur annoncée. Ce qui attire, outre l’étagère des éditions Actes sud, c’est le canapé (qui affiche complet, alors même que l’on n’est pas vendredi, formidable journée où il semblerait que la maison offre le thé) et surtout la cabine, en plein milieu de la pièce, ou plutôt du pont supérieur, puisque le décor incite à filer la métaphore. Une cale-caverne, des flots de papiers où pêcher de bons livres frétillants, le silence grouillant de la mer : dans une petite libraire, c’est l’air du grand large, quand les grandes surfaces littéraires aux étals quelque peu aseptisés, attrapent toue le monde dans leurs filets, vendent leurs produits en gros, et ne se soucient pas beaucoup de la fraîcheur de l’arrivage (poissons serrés les uns contre les autres, parfois un scintillement, mais c’est une écaille qui s’est arrachée).

J’avais oublié ce que pouvait être une bonne librairie (en cause, leur raréfaction et l’attrait de l’étiquette jaune – phénomènes qui s’entretiennent, d’ailleurs). Face à la grande surface littéraire, où les livres sont vendus comme n’importe quel produit, elle est pourtant essentielle : alors que Gibert est parfait pour les achats compulsifs et les bibliographies, une bonne petite librairie permet de repartir avec une trouvaille qu’on n’était pas précisément venu chercher – solides provisions versus viennoiserie à déguster sur l’instant. Le premier pousse du côté des auteurs dont on connaît déjà une œuvre, qui offrent un point d’accroche au regard glissant sur l’impeccable alignement des couvertures brillantes sous les néons, tandis que la seconde invite à se laisser surprendre, le hasard pouvant prendre l’aspect d’un titre intriguant ou d’une couverture qui dépasse, de l’œil qui est arrêté par un ouvrage mis en valeur ou de la main qui fouille les titres escamotés. Le choix peut n’être pas immense, mais il a le mérite d’être fait : le premier coup d’œil à la librairie Louis XIV à Saint-jean de Luz m’a dépitée, mais la maigre sélection s’est avérée être de premier choix. On avait envie de tout, ou plutôt non, pas de ce tout qui entraîne l’indécision et se conclut par rien : envie de chaque livre pris singulièrement, tiré à soi, hors de la rangée, retourné d’un geste caressant, découvert par sa quatrième de couverture. On est pour ainsi dire dans la bibliothèque de quelqu’un, doté de goûts peut-être discutables mais particuliers. On pourra toujours objecter que la grande surface littéraire laisse au consommateur le choix de ses lectures, dans un éventail plus large que n’offrent les petites librairies. Mais l’éventail à nouveau se déploie, puisque le lecteur est libre de choisir l’une d’elles (ou de n’en choisir aucune et de papillonner à droite et à gauche) et la liberté y est encore plus grande de ce qu’elle ne flotte plus dans un environnement impersonnel et identique d’un magasin à l’autre d’une même franchise.

Et en toute incohérence, je continue à me faire débaucher par les étiquettes jaunes. Les occasions font le pardon.

23:08 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : livre, librairie

01 septembre 2009

« C’est réjouissant de méchanceté »

S’était délecté le professeur de français en hypokhâgne, après nous avoir rapporté les propos truculents de Debussy (if memory serves) sur Wagner (de ça, je suis certaine). Il nous lisait parfois quelques extraits à la fin des cours, histoire de nous mettre en appétit –ce qu’il nous avait d’ailleurs très littéralement souhaité à midi une, après un passage de Mort à crédit où le dégueuli coulait à flots (curieusement, nous étions moins pressés d’arriver à la cantine tout d’un coup). Il ne faudrait pas que je me mette à introduire toutes mes notes par une anecdote de prépa, mais c’est précisément cet enthousiasme délétère et délecté que m’a immédiatement rappelé le dossier du numéro de l’été du Magazine littéraire.

Comme le suggère la couverture, se bouffer le nez peut avoir quelque chose de jouissif. Pour celui qui se déchaîne, bien sûr, mais aussi pour le bien peu stoïque spectateur qui prend un plaisir sadique à assister à l’étripage, sans risquer le masochisme ni la mauvaise conscience, puisqu’il peut sans risque, confortablement installé sur une falaise (suave mari magno) devant son poste de télévision, s’identifier superficiellement à la pauvre victime et condamner celui qui s’acharne sur elle. Cette analyse, très juste concernant les émissions de télé, qu’elle envisage, ne me semble pas pouvoir s’appliquer pleinement aux délicieuses haines d’écrivains, peut-être moins vides, malgré leurs allures de dispute de cour de récréation, que les ‘débats’ TV. Après tout, une dispute peut très bien être une discussion savante et celle-ci, récréative sans être puérile.

« Il y a des temps où l’on ne doit dispenser le mépris qu’avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux », assène Chateaubriand.* Alors que le mépris largement dispensé sur les plateaux télé s’éparpille et perd de sa force à vouloir tirer un bon mot, il ne perd rien de sa savoureuse puissance dans les duels entre littérateurs, pour qui tous les mots sont bons donc permis, et qui, par leurs attaques mêmes reconnaissent la valeur de leurs adversaires. L’indifférent ne serait pas insupportable, vrai ? Le lynchage auxquels certains se livrent ne dilapide jamais le texte : l’attaquant prend souvent l’homme et non son œuvre comme cible, comme s’il sentait qu’il ne peut rien sur le texte. Et même si l’un et l’autre devaient être indissociables, l’absence de transposition (qui déjà y confinait) se donne alors comme pure mauvaise foi, puisque vicieusement l’attaquant s’évertue à déclarer inaudible un style auquel il se rend sourd.

Si les piques des écrivains sont si réjouissantes, ce n’est pas seulement parce qu’ils savent manier les mots comme personne, mais parce qu’en artistes, ils ont le coup (d’œil) juste. Un direct, en somme. Qui cependant ne défigure pas vraiment l’adversaire ; plutôt une pique assez puissante pour l’embrocher et nous en faire apprécier la substance après l’avoir cuisiné. Lorsque Sainte-Bave ** s’acharne sur Hugo, on ne peut pas s’empêcher de reconnaître qu’il crache vise juste :

« Un écrivain de goût et modéré finirait admirablement plus d’un de ses paragraphes avec la phrase par laquelle Hugo commence les siens. Hugo dans l’expression, rencontre souvent ce qui est bien, ce qui est lumineux et éclatant, mais il part de là pour redoubler et pour pousser à l’exagéré, à l’éblouissant, à l’étonnant. Du Parthénon lui-même, il ne ferait que la première assise de sa Babel.

[…]

Le talent puissant de Hugo est devenu de jour en jours plus gros, pour ne pas dire grossier.

Victor Hugo :

Grossièreté. Malices cousues de câble blanc. »

Ce qu’il montre du doigt, c’est bien ce qu’il fallait d’abord toucher du doigt, i.e. la particularité stylistique, qui pour n’être pas nécessairement appréciée n’en fait pas moins la valeur propre à l’auteur. Toujours le détail qui (définit le) tu(e).

« Pour être méchant, il ne suffit pas de vouloir, il faut d’abord savoir faire mal »***, d’où que le plaisir à suivre ces combats de coqs à plume serait avant tout la joie de goûter leur intelligence. Ce qui n’empêche nullement d’être d’intelligence avec eux (on a souvent un favori entre ceux qui s’empoignent), encore qu’on puisse s’amuser tout autant, voire plus, lorsqu’on n’apprécie ni l’un ni l’autre, puisque, au plaisir d’entendre l’un se faire dire ses quatre vérités en rythme ternaire, s’ajoute celui de constater toute la mauvaise foi avec laquelle s’acharne l’attaquant. Les plus beaux combats sont entre adversaires de même talent. Que Saint-Simon ne s’inquiète pas trop sur le mal de sa méchanceté, l’intelligence peut faire feu de tout bois contre ceux qui sont simplement ‘bêtes et méchants’.

* Cette citation fait partie du florilège de pique, qu’on trouve dans Le Magazine littéraire, n°488, p.102. Elles sont inégales, certaines d’inconnus peu illustres, et tendent parfois vers la blague carambar du littéraire, mais ça ne m’a pas empêché, l’accumulation aidant, de m’étrangler d’un fou rire toute seule sur mon lit.

Quelques-unes pour la route :

« M. Rochefort, croyons-nous, souffre déjà d’une blessure qui ne cicatrise pas. C’est sa bouche. » Bierce

« La nature a horreur du Gide » Béraud

« Un cocktail, des Cocteau » Breton (c’est mignon tout plein, non ?)

« Dieu n’est pas romancier, M. Mauriac non plus. » Sartre, who else ?

« Zola – C’est un porc épique. » Barbey d’Aurevilly

« Tant et tant d’arrivisme pour si peu d’arrivage » Dali sur Aragon

Où l’on voit le prestige des institutions :

« Maurice Ravel refuse la Légion d’honneur, mais toute sa musique l’accepte. Ce n’est pas tout de refuser la Légion d’honneur, encore faut-il ne pas l’avoir méritée. » Satie

« Quatre-vingts ans ! C’est l’âge de la puberté académique. » Claudel

Ma préférée : « Saint-John Perse, mais il a mis le temps » Je ne sais pas qui est Louis Scutenaire, mais c’est là que je me suis étranglée de rire. Peut-être qu’il était tard, ou peut-être est-ce d’avoir vainement tenté de percer un sens possible à ses poèmes.

Et spécialement pour le Vates : *misanthrope power* « S’il fallait connaître tous les gens avec lesquels on a été en classe, ou toux ceux avec lesquels on a été au régiment ! Pourquoi pas tous ceux avec lesquels on a été en omnibus ? » (Léautaud) ; *le sens de la pédagogie* « J’ai l’intention d’enseigner et, si ce n’est pas possible, je giflerai. »

** Je ne savais pas que Proust avait ainsi renommé Sainte-Beuve, mais ça rend sa langue vipérine plus savoureuse encore. Visiblement, la métaphore a du succès : pour Barbey d’Aurevilly, Sainte-Beuve est « ce crapaud qui voudrait tant être une vipère ». D’une manière générale, cracher sur les gens se révèle inspirant, comme pour Ionesco : (à une femme, lui parlant de sa fille) « Elle vous ressemble comme un crachat. » Le portrait est tiré, juré craché, il est ressemblant.

*** idem p.50

11:24 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : lecture, décorticage

21 août 2009

Idem (3)

C/ Ce qui fourmille sous mon crâne (non, pas des poux)

Où le livre est rangé

On a vu avec le mouvement du raisonnement et les longs détours par le pouvoir que le sujet initial finissait par devenir un exemple de ce qui était d’abord proposé comme devant en fournir l’explication, d’où que l’on pourrait se demander comment lui est venu l’idée de prendre le sexe pour sujet. A-t-il vu cela comme un domaine de réflexion quant à l’exercice du pouvoir ? Ou s’y serait-il dirigé à l’aveuglette, par curiosité, et y étant allé avec ses recherches passés, y aurait retrouvé les mécanismes du pouvoir ?

Je me demande parfois comment certains peuvent avoir l’idée de se pencher sur des domaines qui sembleraient extérieurs à leur matière. Je ne nie pas l’intérêt de ces travaux, au contraire, ils sont passionnants – le problème étant justement qu’ils se sont révélés passionnants et n’avaient rien d’attirant au départ. Même si l’on pourrait dans le cas de Foucault suspecter la découverte de petites pépites croustillantes et récréatives au cours de son travail de recherche, qu’il n’y ait rien de tel dans l’ouvrage qu’il publie devrait nous faire soupçonner une curiosité d’un tout autre ordre. Une curiosité qui pourrait également pousser un historien à se pencher sur la mort, par exemple. Je m’étais en effet fait de semblables réflexions en lisant un bout de l’essai d’Ariès sur la mort en Occident : comment peut-on avoir envie de constituer comme sujet de recherche un fait aussi pesant et potentiellement déprimant que la mort ? surtout lorsque l’on vit à une époque où la mort, comme le sexe, d’ailleurs, est esquivée autant que faire se peut ? – question qui suscite à elle seule l’intérêt, mais qui ne peut être formulée qu’une fois les recherches entreprises, puisque c’est ce qu’elles font finalement apparaître : que notre réticence à l’égard de ces sujets est historiquement déterminée. Il y a quelque chose de remarquable à parvenir à s’arracher à l’époque dans laquelle on est pris comme dans de la gelée, aux représentations dans lesquelles on baigne sans en avoir le moins du monde conscience.

On pourrait objecter que l’étude de ces deux exemples de la mort et du sexe pourrait être motivée par un come-back d’Eros et Thanatos, de l’envie du plaisir et de la fascination morbide – l’ennui étant qu’il n’y a rien de tel dans les essais que nous pouvons lire. Si cela a peut-être pu amuser Ariès et Foucault lors de leurs recherches, il n’en demeure pas moins que l’essentiel doit être ailleurs. A supposer même qu’il y ait eu une part de fascination au départ, elle ne peut manquer d’être minorée à l’extrême par les découvertes faites. Et l’on peut supposer ici qu’il s’agit moins de la nature de ces découvertes (il faudrait d’ailleurs se demander en quelle mesure ce ne sont pas des inventions – au sens de mise en forme– puisque l’histoire ne se « découvre » pas) que de leur forme. Tout se passe comme si le sujet disparaissait derrière le plaisir de comprendre les mécanismes historiques, d’articuler les périodes et d’entendre le sens des silences. Le complément de « la volonté de savoir » pourrait bien n’être ni le sexe ni le pouvoir…

L’architecture même du premier tome de l’Histoire de la sexualité met en relief la méthode employée (quatre règles de méthode pour se faire plaisir – et qui n’éclairent pas plus la résolution du sujet – la façon dont le sujet se résout, en revanche…), et Foucault insiste particulièrement sur les mécanismes quasi-tropismes des relations du sexe avec le pouvoir. Le motif de cette insistance pourrait être entièrement résorbé dans la difficulté inhérente à un raisonnement complexe qui demande à être explicité dans ses moindres détails, si elle ne gommait pas la matière du sujet, presque tout entier rejeté dans des énumérations, auxquelles il faut se concentrer pour redonner substance. Aussi la volonté de savoir est-il un titre particulièrement bien choisi. Usage intransitif du verbe « savoir » ; le « sexe » n’est qu’un complément d’objet possible parmi d’autres. Son sujet ne serait pas le pouvoir au détriment du sexe, mais le savoir au détriment des deux autres.

Le plaisir qui domine est bien celui de comprendre, et le domaine dans lequel s’inscrit l’ouvrage est bien celui de la philosophie, quand bien même son analyse ne peut se départir d’une forte dimension historique. Une petite phrase qui m’avait marquée en hypokhâgne (outre les bons mots au crayon à papier qui emplissent les marges et sont dans ma mémoire bien plus indélébile que tout ce que j’ai pu souligner à l’encre noire) prend là tout son sens : au fonds, il n’y aurait de philosophie qu’à l’extérieur du cours de philo, celle-ci étant moins un domaine qu’un mode de réflexion. La constituer comme matière, c’est risquer de la faire tourner en rond et de ne plus s’intéresser qu’abstraitement à son propre mode de réflexion (abyme, forcément). Les exemples et les énumérations de Foucault sont un dernier rempart pour empêcher de tourner à vide et se détourner de la fascination narcissique de la pensée pour elle-même, quoique d’une certaine façon, le choix du sujet soit déjà réflexif : étude des plaisirs pour jouir du plaisir à étudier (les plaisirs).

Et mon besoin de reprendre le raisonnement, de le décortiquer pour en comprendre le fonctionnement, s’il peut être une manifestation un brin névrosée d’un formatage khâgneux, ne fait que rajouter une couche (invisible et non indispensable, comme une troisième couche de peinture) à l’édifice : plaisir à comprendre le plaisir qu’il y a à l’étude de leur pluriel. Infiniment épuisant. Je deviendrais presque hystérique à essayer de tenir ensemble toutes ces longues chaînes de raison (seuls ceux qui auront lu le fichage en B/ pourront se foutre de moi)…toujours une qui échappe, comme les mèches quand on se fait un chignon pour un examen de danse.

[Un bouquin de philo, c'est un très bon rapport temps d'occupation/prix...]

[Il va être temps que je reprenne les cours, histoire que ce blog n'en devienne pas le substitut et puisse laisser place à d'autres âneries plus entraînantes.]

10:38 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lecture, philosophie, réflexion