19 février 2017

Histoire de la violence

"J’ai rencontré Reda un soir de Noël. Je rentrais chez moi après un repas avec des amis, vers quatre heures du matin. Il m’a abordé dans la rue et j’ai fini par lui proposer de monter dans mon studio. Ensuite, il m’a raconté l’histoire de son enfance et celle de l’arrivée en France de son père, qui avait fui l’Algérie. Nous avons passé le reste de la nuit ensemble, on discutait, on riait. Vers six heures du matin, il a sorti un revolver et il a dit qu’il allait me tuer. Il m’a insulté, étranglé, violé. Le lendemain, les démarches médicales et judiciaires ont commencé."

Édouard Louis, Histoire de la violence

Ce n'est pas spontanément le genre de roman que j'aurais soulevé de l'étagère. C'est Pink Lady qui m'en a parlé ; la dimension sociale avait l'air de l'avoir pas mal travaillée. On a tous nos axes de lecture ; ce n'était a priori pas le mien, et j'ai laissé tomber ça au fond de ma mémoire. C'était juste assez, cependant, pour que le roman ait un air de familiarité lorsque uneconnasseparisienne en a parlé sur son blog. Quelque chose d'aussi simple et cru qu'Annie Ernaux, forcément j'ai redressé l'oreille, j'ai repensé à ce que m'en avait dit Pink Lady. Quand je l'ai vu sur le présentoir de la file d'attente près des caisses, je n'ai pas réfléchi, je l'ai pris.

Ah tu remarqueras que quand tu expliques quelque chose à quelqu'un ou que tu lui décris ce que tu fais dans la vie on te répond toujours que c'est intéressant […] mais en général il n'y a pas de deuxième question. (p. 56 de l'édition poche)

Voilà, avant de le lire, ça avait l'air intéressant.

Le récit est en quelque sorte dédoublé : Louis, le narrateur-auteur-personnage, épie sa sœur et l'écoute rapporter son histoire à son mari. Il commente comme en aparté, jusqu'à prendre le relai de la narration pour quelques phrases, quelques épisodes, puis des chapitres entiers jusqu'à en faire oublier l'artifice narratif initial. J'imagine qu'il s'agit essentiellement d'un processus de mise à distance, pour pouvoir s'observer et parler de soi comme d'un autre, mais plus ça va, moins je tolère la fiction qui s'écarte du je. Pas la personne grammaticale, hein (quoique), la personne qui écrit avec sa vision et ses tripes. Quand l'auteur essaye de se mettre à la place d'un autre personnage que le sien, j'ai l'impression de le voir le compléter avec des bribes qui lui restent extérieures, et le personnage, s'il n'a pas l'air d'une marionnette mal animée, finit colonisé par un parasite qui altère son identité. Je deviens intolérante à ce tiers étranger que l'auteur-narrateur met entre lui et moi, comme d'autres sont intolérants au gluten. Je n'arrive pas à la digérer, à me l'approprier. Je reconnais que c'est bon, mais je ne le goûte pas. En l'occurrence, ça sonne faux. La faute à un langage plus prolo, trop travaillé ou pas assez, je ne sais pas.

Je m'en suis fait la réflexion à la boulangerie, en attendant mon sandwich : deux mecs trentenaires s'exaspéraient à base de bah tu prend rien ; ouais, y'a rien à manger là, où c'est qu'tu m'as emmené ; si ça t'va pas, fallait l'dire, on va ailleurs ; non mais vas-y, m'fais pas chier, prends ton sandwich moi j'prendrai un truc ailleurs ; p'tain c'est toi qu'avais faim… Et au milieu de ce wesh++, sans rien perdre de son rythme, le mec sort que c'est pas la peine de lui faire "un mélodrame", là. Le mot est sorti comme dromadaire quand on attend chameau : il y avait une syllabe de trop. Cela sonnait bien trop châtié par rapport au reste de la conversation. Mais peut-être que non, en fait, que c'est moi qui l'avais imaginée trop basique, comme si à l'intonation devait correspondre un certain vocabulaire, nécessairement borné. Le bizarre n'était peut-être pas la bariolure, mais l'uniformité que je postulais. Pareil pour l'écrit ? La transcription orale sonne peut-être faux parce qu'on s'attend un style parlé, uniformisé.

Ou peut-être, plus dérangeant, qu'on ne tolère la différence sociale que mise en boîte. Le narrateur à la fois est et n'est pas de la même eau que sa sœur : il est issu du même milieu qu'elle, mais s'est hissé au-dessus par les études, d'où il nous parle d'égal à égal - lui, l'auteur, au lecteur un peu intello un peu bourgeois… qui a vite fait de renvoyer la sœur à un statut d'infériorité. C'est toute l'ambivalence qui entoure l'ascension sociale : celui qui quitte son milieu veut faire mieux que sans pour autant dire que ce dont il s'écarte est moins bien que. Et le fossé grandit dans cette absence de mépris.

C'est aussi que tu n'arrives plus à la voir depuis que tu as compris la facilité et l'indifférence avec lesquelles tu la négliges, souvent durement parce que tu espères qu'elle t'assistera dans l'effort d'abandon. […] Tu sais qu'être avec Clara te force à voir ce que tu ne veux pas voir de toi et que pour ça, tu lui en veux. (p. 13-14)

Tu regardais leurs vêtements, leur façon de marcher, et tu te disais : Pourvu que je sois comme ça, pourvu que je ne sois pas comme ça. Et tu n'aurais jamais pensé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Jamais. Tu n'aurais même pas pensé à ne pas le vouloir. (p. 32)

(Et ce passage aussi où il se sent à la fois plus jeune et plus vieux que ses anciens camarades devenus parents : plus jeune car il n'a ni la responsabilité d'enfants ni travail salarié ; plus âgé car ses études l'ont fait mûrir tandis qu'eux n'ont pas bougé, toujours avec les mêmes fringues, les mêmes blagues, les mêmes occupations.)

C'est au-delà, mais c'est aussi la thématique de La Place. Et ce dont m'a parlé Pink Lady, qui a rendu double ma lecture : je lisais le roman et le roman qu'avait lu Pink Lady. J'ai pensé à Palpatine aussi, lorsque Louis raconte qu'à son arrivée à Paris, il s'est mis à porter une lavallière puis qu'il a arrêté lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait adopté les codes de la bourgeoisie avec un siècle de retard et que cela le stigmatisait encore comme n'en étant pas. Palpatine, lui, a envoyé tout le monde au diable et s'est revendiqué plus bourgeois que les bourgeois, en cultivant un art qu'ils ont oublié - tant pis pour eux.

La thématique sociale n'est cependant pas centrale dans le roman. Ou indirectement, en tant que la différence qu'il y a de la bourgeoisie à Louis se reproduit de Louis à Reda, son agresseur. C'est un des éléments qui fait cette histoire de la violence, avec l'émigration, le racisme, la misère, le désir et la traumatisme, comme l'énumère l'auteur dans ses intentions. Rien de sociologique, contrairement à ce qu'on pourrait craindre.

Il m'a dit de parler autant que nécessaire mais de passer le plus vite possible à autre chose - pas d'oublier, non, car l'oubli n'appartient pas au domaine du réalisable, et d'ailleurs il disait que l'oubli n'était peut-être pas souhaitable […] je cherche à construire une mémoire qui me permettrait de défaire le passé, qui d'un même geste l'amplifierait et le détruirait, par laquelle plus je me souviens et plus je me dissous dans les images qu'il me reste, moins j'en suis le centre. (p. 180)

Le roman est ancré dans sa personne comme le traumatisme qu'il exorcise en l'écrivant : l'analyse à laquelle se livre l'auteur est trop minutieuse pour n'être pas née du ressassement, mais ce ressassement traumatique ne dicte pas sa forme au roman, articulé autour du récit réorganisé qu'en fait la sœur. C'est très intelligent, comme souvent, comme tout le temps en fait dans ce roman. Il est d'une force incroyable parce qu'il parvient à restituer l'ambivalence de chaque instant, à ne pas tout réécrire depuis la frontière retrouvée entre ce qui se dit et ne se dit pas, passé ce qui a été vécu.

Parce que d'une totale impudeur, cela en devient très pudique : l'honnêteté avec laquelle tout est raconté et analysé ramène à l'intime ce qui est exposé publiquement. Non pas dit, mais écrit. "Il devrait me demander de l'écrire. Quand j'écris je dis tout, quand je parle je suis lâche." (p. 200, il est question de la déposition qu'un nouveau service de la police lui demande de refaire). Avoir le courage de l'impudeur, parce que l'on est et parce que l'on reste pudique, et que cette pudeur reste préservée à l'écrit : on finit par parler de soi comme d'un autre. C'est toujours pareil, ce qu'on cache avec le plus de force est souvent ce qu'on a de commun. Je me rappelle de ça chez Kundera. De l'ambivalence des larmes, aussi, de la force qu'elles peuvent exercer en tant que manifestation de faiblesse. Ici aussi :

Je ne retenais pas mes pleurs. Je n'essayais pas de les retenir, j'étais convaincu que si je ne pleurais pas il ne me croirait pas. Mes larmes n'étaient pas fausses, la douleur était réelle. Mais je savais qu'il fallait que je me plie au rôle si je voulais avoir des chances d'être cru. (p. 32-33)

(La vérité est en-deça de sa manifestation, comme dans cet autre passage :)

la vérité n'était pas de savoir si oui ou non il trouvait le contenu de ce que je disais intéressant mais si son désir de me plaire était vrai, même s'il était prêt à mentir pour ça (p. 59)

Dédoublement de l'être ressentant et réflexif par-delà l’hypocrisie : la conscience de, dans le moment même où. Édouard Louis en fait également état lors du viol : dans le moment même de la contrainte, il contrôle le moindre de ses mouvements et se débat juste assez pour donner à l'autre ce qu'il veut, pour accélérer sa jouissance (du non-consentement) et ainsi limiter la douleur et la durée de la violence. Édouard Louis éclaire des zones obscures, justement parce qu'il refuse d'y apporter une lumière qui n'y est pas. Par son refus délibéré de gommer les ambivalences, il donne l'impression de mieux comprendre certaines réactions, certains comportements des victimes de viol - ou des victimes tout court.

Par exemple, l'ambivalence du trauma qui fait partie de son histoire sans pour autant le définir :

Elle ne pourra jamais comprendre que mon histoire est à la fois ce à quoi je tiens le plus et ce qui me paraît le plus éloigné et le plus étranger de ce que je suis, qu'à la fois je la serre de toutes mes forces contre ma poitrine de peur qu'on vienne me l'arracher mas que je ne ressens que du dégoût, le plus profond dégoût si on s'approche de moi pour me susurrer qu'elle m'appartient, qu'aussitôt qu'on me la rappelle je voudrais la jeter dans la poussière et m'éloigner. (p. 179-180)

C'est hors comparaison, évidemment, mais cela me fait penser dans son mécanisme aux rupture lorsque les proches bienveillants de la personne larguée se hâtent de dénigrer son ex - je trouve toujours ça un peu violent, parce que c'est jeter de côté une partie de ce que la personne a été, de ce qu'elle est encore. (J'avais bien dit hors de comparaison.)

L'explication à l'absence de tentative de fuite est encore plus frappante (Carnage en devient beaucoup moins tiré par les cheveux) :

Le problème n'est pas d'abord […] d'avoir été contraint à tel ou tel comportement dans l'interaction, mais d'avoir été contraint à rester dans le cadre de l'interaction, dans la scène installée par la situation […] Comme si la violence de l'enfermement, la violence de la géographie était première et que les autres formes de violence ne faisaient que découler de celle-ci […] (p. 141)

Je crois que chaque décision prise ce soir-là, de mon côté comme du sien, rendait d'autres décisions impossibles l'instant d'après, que chaque choix détruisait des choix possibles et que plus il choisissait et moins il était libre, tout comme moi pendant l'interrogatoire. (p. 96, sur la probable non-préméditation de son agresseur)

Sur le récit qui se fixe, justement, et se déforme de n'être plus protéiforme, mais linéaire (au moment de la déposition) :

[…] je sentais que si une chose n'était pas dite au moment où elle devait l'être elle disparaissait, sans possibilité de retour, irréversiblement, la vérité s'éloignait, s'échappait, je sentais que chaque parole prononcée devant la police rendait d'autres paroles impossibles l'instant d'après et pour toujours, je comprenais qu'il y avait certaines scènes, certaines choses qu'il ne fallait pas dire pour me souvenir de tout, qu'on ne peut se souvenir qu'en oubliant […] (p. 93)

Cela m'a fait penser à cette donnée découverte chez Eliness : biologiquement, on altère nos souvenirs à chaque fois qu'on se les remémore. À se souvenir ou raconter, on ne peut pas s'empêcher de remettre de l'ordre là où il n'y en avait peut-être pas ou plusieurs, ambivalents, qui narrés deviennent contradictoires. Même dans une simple chroniquettes, il y a des embranchements qui en empêchent d'autres. Il faudrait parfois pouvoir écrire en arborescence.

À pouvoir être réinterprété, le passé en deviendrait paradoxalement plus malléable que l'avenir :

[…] il devait s'agir aussi de pouvoir réinventer - moins son présent, puisqu'il était trop tard, que son passé. D'utiliser l'après pour donner un sens à l'avant […] (p. 63)

Que celui qui n'a jamais dans une lettre de motivation réécrit son parcours scolaire et professionnel comme s'il devait logiquement aboutir au poste auquel on candidate me jette la première pierre… C'est que que j'aime, aussi, dans ce bouquin : des réflexions nées d'un traumatisme peuvent aussi éclairer des pans parfaitement banals de notre existence.

Comme cette peur de ne plus croire, après avoir évoqué le cas de personnes qui s'étaient cru atteintes du Sida aux débuts de la maladie quand il n'y avait encore aucun traitement, avaient tout plaqué pour vivre le peu qu'il leur restait à vivre et qui, découvrant finalement n'avoir pas été contaminées, s'étaient trouvées incapables de reprendre une vie "normale" :

depuis que ce soir avec Reda j'ai éprouvé la certitude de ma propre mort, j'ai peur de ne plus croire, de ne croire en rien et d'opposer aux absurdités de ma vie d'autres absurdités : campagne, repos, existence modeste, solitude, lectures, eau, ruisseau […].

14:06 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lecture, histoire de la violence, edouard louis

02 janvier 2017

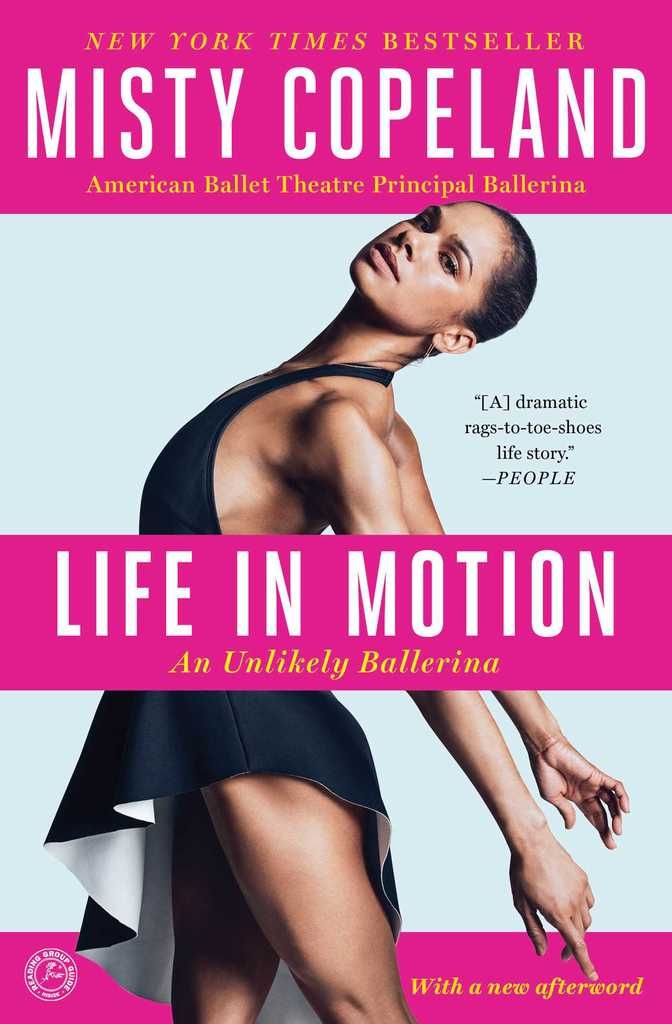

Black and ballerina

En lisant Life in motion, l'autobiographie de Misty Copeland, on se dit que l'extraordinaire n'est pas tant d'être devenue étoile en étant noire qu'en ayant eu une enfance aussi pourrie (ce qui, statistiquement, avait peut-être plus de risques d'arriver du fait de sa couleur de peau, me direz-vous, le racisme favorisant la précarité). Elle et ses frères et sœurs (presque chacun d'un père différent) sont trimballés d'une maison à l'autre tandis que leur mère passe d'un homme à l'autre de manière dramatique et précipitée, entassant les gamins dans la voiture pour fuir… fuir un père de substitution aimant pour un homme violent (à la famille raciste)… et fuir la maison de cet individu devenant dangereux pour se retrouver avec un autre, sans le sou, dans un motel où les gamins dorment par terre et soulèvent les coussins du canapé dans l'espoir de trouver un peu de monnaie pour aller s'acheter à manger. On imagine mal une telle instabilité avec la régularité que suppose un entraînement de danse rigoureux. Son professeur, qui constate également cette contradiction, propose à Misty de l'héberger chez elle et la traite comme sa propre fille… jusqu'à ce que la mère réprouve cette influence et intente un procès (médiatisé) pour récupérer sa fille (qui revenait tous les week-ends).

Dans son malheur, Misty a eu la chance de croiser les bonnes personnes au bon moment, que cela soit pour la former à la danse, lui donner confiance en elle ou tout simplement payer ses paires de pointes… Il faut dire que la jeune danseuse impressionne par ses capacités et la rapidité avec laquelle elle progresse : un "prodige", c'est le terme répété à longueur de page par la principale intéressée, que l'on aurait vite fait de trouver prétentieuse si l'on n'entendait pas ainsi parler la petite fille, peu assurée, qui se répète comme un mantra le compliment qu'on lui a fait. Intégrer la compagnie junior de l'ABT après seulement quatre ans de danse, il y a de quoi être scotché.

Avec un tel background, son autobiographie est la parfaite success story d'une self-made woman (soucieuse d'exprimer sa gratitude à tous ceux qui l'ont encouragée et soutenue). Misty Copeland insiste énormément sur le fait d'être la première danseuse étoile noire à l'ABT : elle est fière de pouvoir être un modèle pour d'autres, inspirer une nouvelle génération qui verra que c'est possible, puisqu'elle l'a fait for the little brown girls*. Pourtant, de ce qu'elle raconte, il semblerait qu'elle se soit moins heurtée à un racisme ouvert (même s'il y a eu des insinuations et des remarques déplacées) qu'à un plafond de verre… au moins autant dû à la forme de son corps qu'à la couleur de sa peau. La gamine à qui on répétait qu'elle avait des lignes parfaites a connu une puberté tardive et spectaculaire : rares sont les danseuses à avoir autant de poitrine et des jambes aux muscles si apparents. Consciente de ses courbes hors norme dans l'univers du ballet, elle ne cesse dans le même temps de souligner que ses lignes et ses proportions sont celles de la ballerine par excellence, comme si, inconsciemment, elle ne s'était pas remise d'avoir perdu son corps d'adolescente ou cherchait à minorer ce facteur de difficulté par rapport à sa couleur de peau, qui a le mérite d'offrir une lecture plus emblématique de sa vie - la Barack Obama de la danse.

En sens inverse, je me suis aperçue qu'à la lecture, je minorais sans cesse le facteur black : danseuse noire, d'accord, mais danseuse atypique, surtout. Suspicieuse en tout : y a-t-il vraiment un plafond de verre ou "seulement" une absence de modèle / des modèles alternatifs privilégiés (tels que l'Alvin Ailey Dance Company, la discrimination positive faite compagnie) ? La "stagnation" de Misty Copeland dans le corps de ballet était-elle due à sa différence ou simplement à un relatif ralentissement dans sa progression de prodige (quand on passe de débutante à danseuse en compagnie junior en quatre ans, forcément, six ans dans le corps de ballet puis huit ans avant d'être nommée principal, cela paraît une éternité) ? Mais qui suis-je pour en juger ? Une nana blanche, qui a voulu devenir danseuse et n'en avait pas les capacités. Pas la mieux placée…

On pense souvent par rapport à soi et je ne fais pas exception à la règle. Comme la diversité ethnique dans un corps de ballet ne choque pas mon œil de spectatrice**, j'imagine qu'il en va de même pour tout le monde et regarde avec suspicion la danseuse qui invoque cela comme obstacle dans sa carrière… et c'est cette attitude même qui est problématique : aussi bien intentionné soit-il, ce refus de prendre en compte le négatif de la différence est quelque part un refus de la différence telle que vécue par la principale intéressée***. Non seulement prendre sur elle la gêne des gens est épuisant, mais c'est la preuve qu'il reste encore du chemin à parcourir…

Anecdote éloquente : le maquillage. Autant il est justifié dans les actes blancs des grands ballets où même les danseuses dites blanches se peintulurent pour ressembler à des spectres, autant il l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de grimer une danseuse noire. ll a fallu des tonnes de maquillage avant que Misty Copeland propose et obtienne de danser le chat botté au naturel : I wanted to be a brown cat. Tant que les chats et les oiseaux ne pourront pas être indifféremment blanc, noir, marron ou de feu, il sera donc bon de lire et faire lire le livre de Misty Copeland (même s'il n'est pas hyper bien écrit, malgré l'ajout d'une co-auteur qui ne figure nulle part sur la couverture)(mais bon, on ne lit pas ce genre d'ouvrage pour son style ; la naïveté même de l'expression est parfois plus intéressante pour ce qu'elle laisse deviner).

Après cette lecture, je suis un peu déçue d'avoir été déçue en la découvrant sur scène, à Bastille, à la rentrée (dans l'oiseau bleu, qui avait un costume vaguement rouge - à croire que son oiseau de feu avait déteint). Même chose que pour Maria Kochetkova (qui danse petit malgré des extensions impressionnantes) : anticipation enthousiaste et… rien. À croire que je suis incapable d'admirer sur scène une danseuse dont j'admire la personnalité sur les réseaux sociaux.

* J'ai été étonnée de trouver "brown" et non "black". Je serais curieuse de connaître les nuances et les connotations attachées à chacun de ces vocables chromatiques… Est-ce que "black" est plus de l'ordre de la lutte (versus blanc) et "brown", dans le quotidien (ma collègue me racontait que son fils "beige" parlait toujours de son ami "marron" : plus juste et moins manichéen) ?

Edit : ou alors, c'est "métis", tout simplement ?

** Lors du dernier Lac des cygnes, j'ai mis un bon quart d'heure à m'apercevoir qu'il y avait un danseur noir dans le corps de ballet et il me faut toujours plusieurs longues secondes à scanner les alignements féminins pour retrouver et admirer Letizia Galloni. C'est dire si la différence provoque une rupture esthétique (non).

*** De se retrouver en minorité ethnique fait toujours un drôle d'effet, pourtant. Je me souviens avoir été surprise en arrivant à la fac de Villetaneuse… après, c'était le retour dans Paris intra-muros qui faisait bizarre : mais pourquoi n'y a-t-il plus que des blancs, d'un coup ? Dont moi, ah oui, c'est vrai, je suis blanche… On n'est pas habitué à penser sa propre altérité. Et cela doit être usant de n'être pensé que sur ce mode, toujours autre, sans jamais pouvoir être d'abord soi.

22:33 Publié dans Souris de médiathèque, Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, ballet, livre, misty copeland, abt, autobiographie

09 avril 2016

Sous la vitesse le bonheur

Sous la vitesse, Ludovic Hardy

Oh, un Verticales, je n'ai pas de Verticales.

Au milieu des rayons d'auteurs occasionnels, je suis aussi perdue que le jour où le personnel de la médiathèque m'a enjoint à quitter la salle jeunesse pour rejoindre celle des adultes. Formation éditoriale obligé, je me raccroche aux collections : oh, un Verticales, je n'ai pas de Verticales. Je feuillette, c'est méta avant d'avoir été physique, ça me fait marrer.

Je prends.

Je repose. C'est bon, je ne suis plus khâgneuse, il est temps de passer à autre chose.

En même temps, à 1 €, je ne risque rien (que d'encombrer ma bibliothèque). Je prends. Khâgneuse un jour, khâgneuse toujours ?

jeudi poulet-frite, et moutardement se lève, goûteux et suave, l'absence de tout bouquet de persil

J'y peux rien, ça me fait marrer. (Je faisais moins la maligne avec l'original, certes.)

Des livres de poche sont susceptibles d'agir dans cette station. Veillez à vos effets personnels.

Je pouffe. À haute et inintelligible voix, dans le métro. Peut-être parce que je suis en train de lire dans le métro. Mais c'est drôle, non ?

Ok, ça sent le lettreux-philosophe-sociologue-trilingue à des kilomètres.

Intrusion ponctuelle de questionnaire, calligramme sans forme, tableau à double sortie, couloirs de natation en ascii art, graffitis prétextes à jouer avec les polices de caractère.

Citations allemandes plus ou moins traduites.

Délires psychologico-mathématiques qui me font penser à Tuer Catherine.

Mots que je ne comprends pas. Mais je ne suis pas sûre qu'ils existent. Mettons cela sur le compte d'une inventivité langagière rafraîchissante. (Attention, peut devenir asphyxiante si vous baissez la vitre jusqu'en bas sur l'autoroute.)

Détournements mineurs d'abus de langage. Éléments issus de : annonces du métro, annonces immobilières, paroles de chanson, slogans, déposition, leçon, horoscope, notices de médicaments, avec pour effet secondaire :

Adjectifs employés comme adverbes.

Il n'y a qu'un philosophe pour passer outre la grammaire comme ça, habitués qu'ils sont à réifier le verbe en nom pour le manipuler comme objet. Ou un anglophone, quand on y pense. Pourquoi ce qui chez eux est normal, chez nous sonne pédant ? Foutu manque de plasticité. Et on s'étonne après que les auteurs contemporains aient envie de tout plastiquer avec leur littérature expérimentale.

Ok, ça sent le lettreux-philosophe-sociologue-trilingue, mais l'un compensé par l'autre, l'un corrigé par l'autre.

La philosophie est à l'étude du monde réel ce que l'onanisme est à l'amour sexuel, dit Bourdieu en citant Marx. Ayant lui-même consacré quatre années (au moins) qui l'ont fait agrégé en cette matière, les a-t-il consacrées à se branler (spéculativement), avant de passer la main à l'ethnographie même ?

Qu'est-ce que le monde réel ? Le fantasme a une prégnance, une réalité, lui aussi.

Point Mona Chollet (je veux toujours vous parler de La Tyrannie de la réalité).

Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.

Mais la pensée conceptuelle est un chien qui creuse, et l'impensé, le remblai de ce creux. Il a beau, le clebs, creuser le remblai même déduit du trou, il refait derrière encore un remblai neuf, et, creusant à son tour celui-ci, il refait encore, derrière, un remblai de ce creux.

Les angles morts n'en sont pas plus visibles mais au moins, on sait qu'ils sont là.

Pour chaque penseur, il y a de l'impensé, de l'inaudible. Hors scope.

Les philosophes sont des faiseurs de violence, qui n'ont pas d'armée à leur disposition et c'est pourquoi ils se soumettent le monde pour l'enfermer dans un système.

« Claque musilienne ». Tentation de l'absolu. Mettre en coupe. Mettre en case.

Et si le fantasme de toute Pensée philosophique (systémique ou pas) était de n'avoir pas de point aveugle, pas d'angle mort, pas de corps, pas de dos ?

Philosophies occidentales post-philosophies de vie, oui. La sagesse troquée contre l'hubris.

Il n'avait pas pigé qu'un certain lâcher-prise fait vivre des insécables plus consistants et souples et simples, sensitifs sous forme de moments, que ceux que fantasmait d'atteindre tout esprit intellectuel d'analyse.

Limite de la philosophie, seuil de la littérature.

Surgissement de l'autre, non plus comme un autrui abstrait, mais comme l'être aimé.

Aimée, en fait. J'ai bugué sur le féminin.

Parce que je l'ai découverte à travers des auteurs qui étaient homosexuels, je continue d'attendre de ce type de littérature, un peu expérimentale, que le masculin appelle le masculin. Il ne faut pas grand-chose pour faire un préjugé. C'est même exactement ce qu'il faut : pas grand-chose. Le manque d'expérience le fait, sa diversité le défait.

Tous les duos amoureux sont-ils voués à passer (il entend, lourd et sous-jacent, comme un préfixe, un tré-passer, dans ce verbe) de leur passer inaugurale à quelque devenir-tendresse ?

Mais non. La tendresse infuse la passion et lui survit : l'amour même. T'es voué à rien du tout, man. T'inventes ce à quoi tu te voues.

Zapper l'idée de destin.

L'amour vient par surplus de moi. Celle que j'aimerai multipliera une lumière déjà existante en moi.

Pas un manque à combler, une multiplication à provoquer.

Ce n'est pas d'être avec une autre, puis une autre, qui modifie le rapport de soi à soi. C'est d'avoir modifié le rapport de soi à soi (d'avoir instauré un autre rapport de soi à soi) qui le fait s'ouvrir à la possibilité, inenvisagée jusqu'alors, d'être avec, et au fait d'être avec une autre.

Toujours le couple altérité-identité.

On est irremplaçable, à une époque donnée, pour l'autre.

On reste irremplaçable pour ce qu'on fut, pour l'autre.

L'autre, sous ce rapport, nous reste irremplaçable.

Il y a plusieures (sic) uniques dans une vie. Pas dans le même temps. Pas sous les mêmes rapports.

Le cœur humain est grand, tu sais, lui dit M., il y a de la place pour tes différentes histoires.

Amour et rupture sur le même plan, dans une même continuité.

Il se souvient de tout, mais n'est plus présente celle avec qui il pouvait en commun se mémorer les souvenirs communs, ils ne sont plus qu'images, amputés des goût, odorat, toucher, ouïe, ou alors mezzo déformés : le tout lisible, mais derrière une vitre, cinéma redevenu muet, jusqu'à muet de musique.

Il ne peut que réactiver seul les souvenirs communs

et parfois se demande s'il ne les a pas inventés

Peut-être plus que la perte du futur, c'est la perte du passé qui me semble terrifiante dans une rupture. Comment cela n'invalide-t-il pas ce qui précède ? Comment continuer à jouer seul une partition écrite par et pour deux (instruments précis) ?

Faut faire repousser un passé qui ne soit pas commun.

Oui, mais sans effacer celui qui l'était : pas de politique de la terre mémorielle brûlée.

Faut surtout t'occuper de ton présent, man. Tu t'occuperas après du service après-vente.

Dans les films, les amis font en cas de rupture des excès de solidarité. C'est délicat : dire que ça ne convient plus, sans pour autant dire que c'était dès le départ un mauvais choix.

… il n'y a jamais d'ex-, mais seulement les traces indélébiles des autruis, qui me firent un amant… un amant fini sans doute, mais définitif, irrévocable. Je ne pourrai jamais faire que je b'ai pas tenté d'aimer, donc que je n'ai pas aimé. […]

Mais comment faire pour inventer autre chose, sans comparaison (comparution), puisque notre corps est habité fantomal de ces autruis ?

Comment faire ? Il faut faire, sans se demander comment : la sensation n'est pas comparante.

Retourner à la sensation, encore et toujours, sous et au-delà de la pensée et de ses concepts bulldozer. Même si c'est pratique pour faire table rase.

C'est plutôt une qualité de comprendre l'autre, non ?

Oui mais, comprendre n'est pas tout accepter, dans une pente fusionnante qui désérotise tout.

On n'aime ni ne hait plus vraiment quand on a pénétré jusqu'à la connaissance ; on reste au-delà de l'amour et de la haine. On fait de l'investigation au lieu d'aimer.

Freud a raison : cette transparence investigatrice efface tout trouble.

Ne pas chercher à s'élucider ? Du moins pas l'autre. Ou pas complètement. Ou seulement soi-même.

Sous la vitesse, je me mets à lire vite : c'est le fragmentaire qui veut ça. Je passe vite sur les trucs que je ne rattache encore à rien (et sur les mots qu'on n'est pas sûr de connaître ni de comprendre mais qu'on devine, comme dans une langue étrangère – toute langue d'auteur n'est-elle pas étrangère, d'ailleurs vous avez quatre heures, ah non, six, pardon, et le droit au chocolat, du coup).

Je ralentirai plus tard, quand je commencerai à entendre des échos. Pour l'instant, la vitesse est grisante. Elle empêche de trop s’appesantir. De s'enfoncer dans une profondeur qu'on se contente d'effleurer. Et qui procure du contentement. Serait-ce là le moyen de réfléchir sans ressasser ? La vitesse ?

Car l'analyse, qui est salutaire, doit cesser à un certain moment (mais quand ? Freud, déjà : Die endliche und die unendliche Analyse) ? Sans quoi, elle est l'exhumation indéfinie de l'archive.

Il faut poursuivre de se pacifier, soi, par d'autres moyens.

Savoir dire non.

Soigne ton sommeil. Puisque, totalement naze, la lendemain matin de t'être couché trop tard, toujours tu extrapoles anthracite, tout te paraît fade : tu as mis à mal le physico-chimique de l'action, en quoi consiste vraiment tout optimisme.

S'arrêter et avancer. Sans se retourner ? On n'est pas Orphée. On peut marcher en arrière à condition que ce soit pour quelques pas, qu'on ne cesse pas d'avancer. On peut se permettre, c'est même conseillé : un coup d'oeil au rétroviseur du passé, concentré sur le présent. Il faut bien se conduire.

Et bien dormir. Ce n'est pas parce que je suis une mamie que j'essaye de me coucher avant, à minuit ; c'est pour éviter de devenir une grand-mère acariâtre (ou, plus exactement, ayant la ferme intention de demeurer nullipare : une vieille acariâtre). Ce n'est même pas une hygiène de vie, c'est une hygiène d'humeur.

Le souvenir d'une colère est-il encore une colère ?

Le souvenir d'une joie est encore une joie, souviens-t'en.

J'essayerai.

Assumer ici et là ses conneries, oui.

Mais en finir avec la culpabilité phréatique.

La culpabilité phréatique. Y a-t-il meilleur moyen de l'exprimer 1? L'auteur l'écrit et voilà le lecteur libre de tout pleurer un coup pour s'en débarrasser. La littérature parfois fait du bien.

Et comment renoncer à ce qu'on n'a pas obtenu, et qu'en conscience, on n'obtiendra jamais ? On peut avoir peur de perdre ce qu'on n'a pas eu. Par conjuration et pour l'avoir, en-fin ?

Comment renoncer, non pas au passé, mais à l'avoir-été (illusoirement?) possible, au plus-que-passé ?

En finir non seulement avec le remord mais les regrets phréatiques.

Changer donne crainte et, quand s'avère possible, risque de mettre en rage contre soi :

il pouvait donc en aller autrement ?

Du mieux vivre était à portée de main ?

J'ai perdu parfois du temps en moments d'hypojoie ?

Changer défatalise rétrospectivement l'échec et les difficiles qu'on traversa ici et là, en bas régime d'être.

Mais c'est une illusion. Mais prégnante est celle-ci.

Mais, mais, mais. Changer ne pouvait s'opérer avant, la psyché faisait masse, confite dans mille verrous.

[…]

Le temps n'est qu'illusoirement perdu. Avant, le temps n'était pas perdu, il était.

Ne pas se donner de quoi regretter demain d'avoir aujourd'hui regretté hier. Se faire fataliste (NB : penser à demander des astuces à Jacques.) Et pouvoir chanter faux : non, rien de rien, non…

bonheur heureux ne court pas, il est sous la vitesse.

Sous l'effet de la vitesse et sous la vitesse comme plonge sous l'eau le fugitif qui tente d'échapper aux balles.

Cette félicité est peut-être une disposition d'abord à faire joyeuse force de chaque pas ; de chaque avancée, de maintenant, de ce soir, elle ne réside pas dans le terme (eschatologique, sotériologique : le corps serait prison, sôma, sêma ; la vieille histoire) de quelque course.

Comment demain pourrait-il me donner, en une seule fois, une disposition que je n'ai pas appris à modeler dès hier, dès avant-hier, dès aujourd'hui ?

Les grandes choses et les petites habitudes. Ludovic me raffermit dans mon quotidien.

Une décision est à la fois une coupure et une infusion

Sur fond d'identité-altérité, toujours.

Il a maintenant une vision imprévisible de tout […]

Et non plus ce pessimisme ferroviaire […]

Pessimisme ferroviaire. C'est tout à fait intraduisible, même en français, et c'est tout à fait ça.

Et si, passant de la plainte à la conscience de ses chances, on avait (irréversiblement ?) troqué une vision pour une autre ?

Je veux le croire. J'ai des bouffées de bonheur, en ce moment. Euphorique de joie (cela fatigue aussi, un peu).

Je fais ma vie pour savoir ce qu'il y a dedans. La curiosité me lève. Chaque matin.

:)

Qu'est-ce que se préserver ? De qui, de quoi ? Du tiers pandémique ? De l'autre ? De soi ?

De soi. De s'auto-saoûler. De laisser autrui nous auto-saoûler.

Les lettres qu'écrit Simone de Beauvoir à Nelson Algren le réconcilient avec le quotidien et sa narration harmonieusement pléonasme. Qu'as-tu fait aujourd'hui ? J'ai fait c que le jour, sensitif et poreux, fuyant mais de poids présent, j'ai fait ce que l'arc du jour m'a permis d'accomplir, la vaisselle, écrit des phrases, dîné avec des amis, rempli des formulaires, savouré de la poésie, j'ai fait des courses, tout sur le même plan raconté épistolaire et diaristique, j'ai fait ce que j'ai fait, mon jour n'est pas en souffrance de son souhait, de ce que j'aurais pu faire, j'ai fait ce que j'ai fait j'en suis contente, semble raconter Simone.

J'ai tapé Simonde en recopiant. Si monde, Simone !

Sinon, c'est exactement ça. C'est pour ça que ces lettres sont rassérénantes à lire. Simone (qu'on finit immanquablement par appeler par son prénom, c'est cela qui l'appelle :) ne ment pas dans ses mémoires : elle est douée pour le bonheur.

La formulation fait bizarre, de prime abord : le bonheur n'est-il pas censé nous arriver (s'il arrive) ? Être douée pour le bonheur, c'est dire : c'est à nous d'arriver au bonheur.

Simone la renverse : bonheur en perspective.

(Tout de même, la probabilité de croiser une lecture en cours dans une lecture croisée… Cela me met en joie. Par-dessus la joie.)

Le secret, notre cohésion, ce qui nous tient et nous fait complicement sourire, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de secret ?

Le mot de passe, qui verrouille infranchissablement nos archives au computer, c'est qu'il faut cliquer : Annuler.

Le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Ni dans le tapis d'Henry James. Ni dans Vente à la criée du lot 49. There's no sense, there's just life.

Vous sentez le vide, d'un coup ?

Vous vous sentez mieux respirer.

Chaque fois que vous avez du plaisir et du bonheur, vous ne vous demandez pas si votre vie a une sens, puisqu'elle est ce sens, comme pulpe.

Le sens comme sensation, sensitif et sensationnel, comme pulpe.

Finies les carlingues, carcasses, écorces qui paraissent privées de sens lorsqu'on émerge de nos études écrans : vive la pulpe. Secouez-moi !

Tente d'être partout le plus présent possible à ce que tu fais.

Troquer les moments d'absence pour des moments de présence.

Qu'un jugement soit faux n'est pas une objection contre ce jugement. Il s'agit de savoir dans quelle mesure un jugement aide à la conservation de la vie.

Non pas le bien mais le bon. Puissance d'être. De persévérer dans son être.

(Elle décida, elle aussi, d'être douée pour le bonheur. D'être, quoi.)

À l'avenir, les choses se font maintenant.

Au présent. À présent.

Parfois, on a juste envie de dire merci. (Et parfois, merci, ça veut un peu dire je me, je te, je vous, aime.)

1 On peut aussi préférer la subordonnée au syncopé. Raveline le fait merveilleusement bien lorsqu'il s'attaque à la pelote tarabiscotée de la pensée.

11:53 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, bouquin, roman, sous la vitesse, ludovic hary

20 février 2016

Strapless

Strapless est typiquement le bouquin que j'aurais laissé en plan s'il ne m'avait pas été offert. Il se veut l'histoire d'un tableau de John Singer Sargent intitulé Madame X. Mais Deborah Davis, l'auteur, a la mauvaise idée de commencer par le commencement, qu'elle situe deux générations en amont de ladite madame X, aka Amélie Gautreau. On patauge pendant quelques chapitres dans la Nouvelle-Orléans pour finalement suivre Amélie à Paris et, sitôt arrivé, la laisser tomber pour tout recommencer avec Sargent. Clairement, Deborah Davis et le storytelling font deux. Strapless ne fonctionne ni comme roman ni essai : l'illusion romanesque est régulièrement interrompue par l'auteur qui nous faire part de ses hésitations ou des différentes interprétations qu'elle a pu rencontrer, lesquelles font paraître, par contraste, le récit trop fleuri et trop bavard pour une enquête minutieuse qui aurait pu générer son propre suspens.

L'auteur ne sait manifestement pas trop où elle va, mais elle nous y emmène avec plaisir. Oublions les grands arcs temporels du roman ou de l'essai : Deborah Davis a le goût de l'anecdote et le talent des miniatures. L'absence de dramatisation se voit ainsi compensée par des vignettes colorées. Sa description du début des grands magasins, par exemple, je l'aurais bien vue en citation dans mes poly d'histoire sur la société des années 1870-1910. C'est vivant, c'est bien vu. On se laisser entraîner dans le tout-Paris de la Belle Époque avec le même amusement que l'on aurait à feuilleter des journaux d'époque, reconstituant tout un univers à coup de ragots. J'apprends ainsi que le portrait du Dr Pozzi (amant d'Amélie ?) serait l'inspiration du Portrait de Dorian Gray ; que Sargent a rencontré dans son cercle la fille de Théophile Gauthier ; et qu'il a été courtisé par Henry James, sans que l'on sache dans quel sens, les préférences sexuelles du peintre, extrêmement discret, demeurant un mystère (dont on se fout un peu, mais ça a manifestement l'air d'embêter les biographes). On pénètre également dans les coulisses des Salons de la peinture : on apprend que la taille des toiles était souvent choisie comme un moyen d'attirer l'attention, que les lauréats d'une année étaient systématiquement admis à exposer l'année suivante, et que le tout-Paris s'y pressait, au moins autant par goût du scandale que de la peinture.

Le même tout-Paris qui portait Amélie Gautreau aux nues s'empresse de vouer son portrait aux gémonies, sous prétexte que l'absence de bretelle à cette robe décolletée et comme prête à être ôtée est indécente. Occasion rêvée pour brûler une idole qui devait certainement éveiller les jalousies ou réelle indignation bourgeoise ? Il y avait certes largement plus de chair étalée dans d'autres tableaux du salon, mais le nu avance en funambule sur le fil de la morale : s'il est placé dans un contexte mythologique ou biblique, il ne provoque pas un haussement de sourcil ; s'il est rendu actuel, en revanche, ou si l'on reconnaît la modèle (ce qui trahit le sujet biblioco-mythologique comme prétexte), scândâle ! De fait, la nudité est largement moins problématique que l'érotisme. Et, pour le coup, en ne montrant rien, Sargent suggère beaucoup : une bretelle en moins et voilà la robe prête à être ôtée. Si encore la modèle s'offrait de bonne grâce… mais quoi, ce profil ? Les admirateurs en ont assez d'être dédaignés. Trop, c'est trop - ou pas assez. L'attraction d'Amélie a assez duré, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'en est fini pour elle. On éprouve un peu de compassion par principe, mais guère plus car, sous le mystère que veut nous peindre Deborah Davis, on finit par soupçonner une personnalité un peu creuse, celle d'une belle femme un peu vaine et un peu capricieuse, qui avait comme qualité principale de savoir gérer son image. Si le tableau de Sargent lui a coûté sa réputation, il lui assure désormais sa postérité, après une période où le peintre a été mis de côté, jugé trop traditionnel par l'histoire de la peinture, avide de ruptures. Loin du peintre maudit, Sargent a été un portraitiste qui a (bien) vécu de ses commandes. Il a profité de sa double identité américaine-européenne pour s'éloigner de Paris après le scandale de Madame X, et son (abondant) travail aux États-Unis a finalement redoré son blason auprès de sa clientèle européenne.

Le plus drôle, au final, aura été le réseau de coïncidences dans lequel ce livre s'est trouvé : JoPrincesse est tombée dessus lors d'un voyage à New York peu de temps après que je lui ai parlé de mon goût pour Sargent, et ma lecture a précédé de peu l'annonce d'un ballet de Christopher Wheeldon qui en est directement inspiré - ballet que, vous vous en doutez bien, je brûle à présent de voir !

17:18 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lecture, peinture, sargent, strapless