30 janvier 2011

Les intermittences de la mort

[Comme d'habitude, il se peut que je tue le suspens]

Lu par intermittence également. Mais cela n'est nullement dérangeant, puisqu'il n'y a pas à proprement parler d'histoire - plutôt une hypothèse : que se passerait-il si l'on cessait de mourir ? Toute l'intelligence de José Saramago consiste à ne pas partir dans une utopie métaphysique mais à inscrire cette hypothèse farfelue dans le monde qui est le nôtre et continue de fonctionner normalement. La suspension de la mort est circonscrite à un seul pays et les élus à la vie éternelle n'en continuent pas moins de vieillir, si bien que pour éviter l'entassement des maisons de retraite et pour ne pas s'occuper ad vitam eternam d'estropiés qui auraient été assassinés en d'autres temps, les familles commencent à faire passer clandestinement leurs morts encore vivants de l'autre côté de la frontière, la mafia ayant tôt fait de s'emparer de ce nouveau marché noir.

L'hypothèse de la suspension de la mort apparaît de moins en moins farfelue à mesure qu'elle permet d'analyser tous les rouages de la société : les pompes funèbres font faillite avant d'exiger que l'enterrement des animaux de compagnie devienne obligatoire ; les assurances-vie se reconvertissent en épargne pour la retraire ; le gouvernement, dépassé par la gestion de ce qui tourne rapidement à la crise, tente néanmoins de faire de la vie éternelle un élément de propagande ; quant à l' Église, elle doit revoir son eschatologie qui ne lui donne plus aucune prise sur la société... On ne sait jamais très bien à l'initiative de qui, mais tout s'enclenche ; le style de Saramago est particulièrement efficace à faire paraître le « on » de la société, qui fait naître et grossir les rumeurs : peu de points pour de longues phrases dans lesquelles s'insèrent les dialogues et leurs répliques à la file, enchaînées par les virgules, le changement de locuteur étant marqué par une majuscule. On a l'impression d'y perdre en lisibilité au début, mais une fois acceptée l'idée de distinguer des interlocuteurs plus que des personnages, on se fait vite au rythme de ce style où le discours indirect libre est partout mais visible nulle part, comme la mort.

Lorsque cette dernière reprend du service, c'est presque un soulagement et c'est alors que le roman bascule dans sa seconde partie et délaisse la société pour un individu isolé, un violoncelliste qui a échappé à la législation de la mort et que cette dernière se doit de faire rentrer dans le rang. Une histoire se noue alors avec ou entre la mort et l'artiste, dont elle finit par devenir intime, jusqu'à ce que la phrase qui avait ouvert le roman vienne le clore : « Le lendemain personne ne mourut. » Autrement dit, toute rationnelle qu'elle soit dans la régulation de la société, la mort n'en demeure pas moins inacceptable pour une personne particulière, avec sa vie, son talent et ses manières humaines, qui nous font l'aimer et rêver pour elle à une exception de la mort, quand bien même la réalisation de ces rêves accumulés tournerait au cauchemar.

Pris au milieu de ces contradictions, l'homme ne peut que rire ou pleurer et le lecteur ne rira peut-être jamais autant, n'éprouvera peut-être jamais autant le besoin de rire qu'à ce récit de l'imperfection suprême de l'homme : sa finitude. Quelques extraits exhumées pour lesquelles on peut être mort de rire :

« […] L'église, monsieur le premier ministre, a tellement pris l'habitude des réponses éternelles que je ne puis l'imaginer en train d'en donner d'autres, Même si la réalité les contredit, Depuis le début, nous n'avons fait que contredire la réalité et nous existons toujours [...] », p. 24

« Il était trois heures du matin lorsqu'il fallut emmener de toute urgence le cardinal à l'hôpital à cause d'une crise d'appendicite aiguë qui nécessita une intervention chirurgicale immédiate. Avant d'être aspiré par le tunnel de l'anesthésie, dans cet instant très bref qui précède la perte totale de la conscience, il pensa ce que tant d'autres ont pensé, qu'il pourrait mourir pendant l'opération, puis il se souvint que ce n'était plus possible et enfin, dans un dernier éclair de lucidité, son esprit fut encore traversé par l'idée que si malgré tout il mourait, cela signifierait que, paradoxalement, il aurait vaincu la mort. Emporté par une irrésistible soif de sacrifice, il allait implorer dieu de le tuer, mais il n'eut plus le temps d'ordonner les mots comme il convenait. L'anesthésie lui épargna le sacrilège suprême de vouloir transférer les pouvoirs de la mort à un dieu plus généralement connu comme donneur de vie. », p. 25.

Merci Bambou.

18:25 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : livre, lecture

01 juillet 2010

Le corps photographié

L'histoire n'a jamais été ma tasse de thé. L'histoire politique, plus précisément, celle qu'on nous fait apprendre par cœur et par dates. Je trouve en revanche fascinante l'histoire des mentalités, pour peu qu'elle ne se transforme pas en statistiques, parce que bon, le nombre de catholiques qui vont à la messe tous les dimanche versus ceux qui pratiquent seulement lors des grandes fêtes, cela me fait autant d'effet que le pourcentage des foyers électrifiés à la campagne en 1910 ; j'ai appris ces chiffres pour le concours, ils étaient oubliés le lendemain.

Le jour où j'ai eu l'intuition que l'histoire pouvait être fun (pour l'intérêt, c'est lorsque j'ai enfin compris que la dissert d'histoire fonctionnait sur le même principe que celle de philo), c'est lorsque Mimi nous a parlé de l'existence du Miasme et de la jonquille, une étude de Corbin à partir des odeurs du quotidien, ce qui m'a immédiatement fait penser au Parfum de Süskind ( l' intuition et non la certitude parce que je n'ai pas lu ledit bouquin, il ne faut pas pousser, j'ai déjà L’Avènement des loisirs qui attend d'être rouvert pour être définitivement refermé). On peut donc faire de l'histoire avec n'importe quoi, sous les angles de vue les plus improbables. J'aurais pourtant du m'en douter, s'il est vrai que l'histoire de la danse n'avait jamais suscité en moi le rejet de sa collègue politique.

Dans Le Corps photographié, John Pultz et Anne de Mondenard croisent histoire de la photographie (corps moins figé à mesure que le temps de pose diminue ; possibilité de suivre les mouvements avec des appareils de plus en plus légers...), histoire des mentalités (du puritanisme qui filtre la sensualité jusqu'à la libération sexuelle) et histoire politique (la photo témoignage à la libération des camps ; développement du photoreportage avec les conflits de la guerre froide). On voit évidemment défiler noms et dates, mais toujours avec intelligence, s'il est vrai que le découpage en période recouvre des thématiques précises. La période récente, avec ses photos de guerre, de propagande, de publicité ou de mode, m'a moins surprise que l'émergence de la photographie au XIXème siècle, avec ses problématiques et ses potentialités.

Je n'aurais par exemple pas d'abord songé au recours de la photo par l'ethnologue pour assouvir et donner un caractère plus « scientifique » à son hystérie classificatrice, ni par les médecins pour tâcher de trouver des similitudes physiques entre les malades mentaux, technique bientôt récupérée par la police pour établir des portraits robots et tâcher de définir une physionomie du criminel (en superposant des clichés de coupables et en effaçant les particularités personnelles jusqu'à trouver des caractéristiques communes – tout à leurs théories fumeuses, ils n'ont pas pensé qu'ils obtiendraient un portrait similaire en procédant à la même manipulation avec des photos de victime, par exemple).

La photographie est bien d'abord une technique. Il est à ce titre assez fascinant d'observer ses interactions avec la peinture. Dans un premier temps, les photos permettent de réduire considérablement le temps de pose du modèle, elles sont un outil de travail. Ou un prétexte pour les amateurs du corps féminin, qui récupèrent ces photos -des nus, évidemment-, jusqu'à ce que se développe en parallèle une production pornographique qui circule sous le manteau. A quelques exceptions près, le corps masculin met alors du temps à devenir un sujet photographique... (et ne permet pas encore de se rincer l'oeil comme elles le voudraient pour certaines ; les dieux du stade n'étant pas mon idéal, je serais assez d'accord avec elle ^^)

La photographie va certes permettre à la peinture de se libérer de son obsession mimétique en vertu de sa qualité d'enregistrement du réel, mais c'est précisément cette qualité qui retarde la constitution de la photographie en tant qu'art, tournant opéré dans la première moitié du XXème siècle, en particulier avec les avant-gardes. Le corps est pris par le photographe sous les angles les plus improbables pour des formes toujours nouvelles, en plongée, contre-plongée, cadrage fragmentaire, « n'hésitant pas à déformer, déstructurer les corps qui devenaient ainsi volumes, matières, objets au même titre qu'une hélice d'avion ou une proue de bateau ». Il y avait notamment une photo de Moholy-Nagy, que je ne retrouve pas, mais qui prenait en contre-plongée un corps qui montait à l'échelle en corde d'un bateau, dont on ne voyait plus que les jambes, désarticulées, graphiques. « Moholy-Nagy ne cherche pas à donner une représentation cohérente du corps. Il choisit un point de vue inédit à partir duquel il construit une image dynamique. » On aurait dit une ébauche de Kandinsky géométrique ; la photographie artistique ne s'est peut-être finalement pas abstraite de la peinture... son champ propre serait alors bel et bien le reportage, le témoignage (Barthes n'est jamais loin).

D'autres analyses m'ont évidemment frappée dans ce livre, mais elles sont plus ponctuelles, parfois presque anecdotiques, si bien que j'y reviendrai peut-être lorsqu'un jour, oubliées, une situation les fera ressurgir, et alors, connectées les unes aux autres, elles feront véritablement sens. En attendant, je garde mes notes informes pour moi ^^

10:52 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : livre, photo

22 juin 2010

Man Ray

Un après-midi, à la bibliothèque de la fac, alors que je commençais à avoir le cerveau embué, j'ai rangé le livre que j'étais en train de ficher, me suis glissé dans le rayon photo et m'en retournée avec un Taschen sur Man Ray.

Je me suis assise à ma table avec mon livre d'images.

Une exposition pour moi seule.

Avec le caprice et la lenteur d'un enfant attentif, j'ai pris le temps de feuilleter, quitte à passer plus rapidement sur certaines manipulations d'image, expérimentations certes intéressantes mais nullement fascinantes. Pour certaines et pour moi, du moins, s'il est vrai qu'on ne peut pas n'y voir qu'un déploiement de technique : « On ne peut non plus tenir aucune de ces œuvres pour expérimentales. L'art n'est pas une science. » J'ai recopié la citation dans mon agenda à côté de la liste des photographies que je souhaitais retrouver, mais ne puis me souvenir si c'est un propos de Man Ray, ou un extrait de l'essai que Breton lui a consacré, et qui provoque bien plus l'imagination et la pensée que ne le fait le reste du texte, à caractère plus informatif, voire biographique. On y apprend tout de même que Man Ray ne portait pas grande attention à la datation et numérotation de ses tirages, bref, que son originalité réside dans la perspective innovante d'un regard (original) que dans l'authenticité d'un tirage (originel).

Traüme haben keine Titel

(le Taschen est trilingue, et je trouve que cela sonne mieux en allemand)

Les larmes n'ont pas été versées, seulement posées sur un visage qui n'a pas pleuré. Coupées de toute cause, comme des fleurs pour constituer un bouquet, elles n'ont d'autre utilité que leur beauté, sphères translucides qui ornent les joues comme des perles.

Rondes comme les paquets de mascara qui émoussent la pointe des cils. Comme les narines noires. C'est alors seulement, en repartant de ce conduit nasal, que je perçois le regard levé et sa direction implorante – le titre ne me laissait percevoir que les larmes, étanches à toute tristesse (elle-même non miscible au visage).

Noire et blanche : comme deux notes en contrepoint, deux photographies en négatif qui font apparaître le visage comme un masque.

Les lèvres ne se s'étreignent pas. Baiser en négatif : s'enlacer. L'amour qui croît comme une plante, lèvres-feuilles grimpantes – photosynthèse de l'autre.

Après la langue, le corps de bois, qui ne laisse pas de marbre. Le retour à la raison reviendrait-il à donner le Primat de la matière sur la pensée ?

Voilà qui est fondre de plaisir (main sur le sein, seule certitude), baigner dans son fantasme. Désir qui déforme (main qui pétrit). Attendre l'étreinte qui rassemble (ses esprits). Le corps se vide de sa chair, comme un cadavre se vide de son sang (main qui détruit), il s'évide jusqu'à ce que sa forme s'estompe, se fonde, et fasse corps (efface corps).

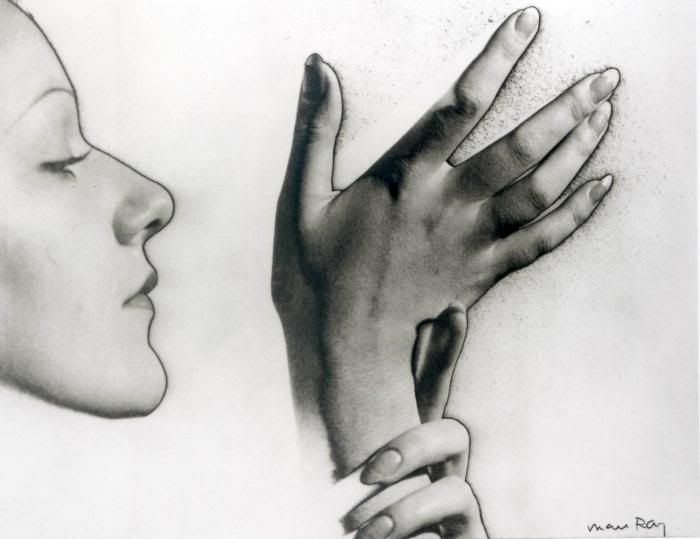

Photo à dessein : la ligne contourne le dessin et marque la frontière du rêve.

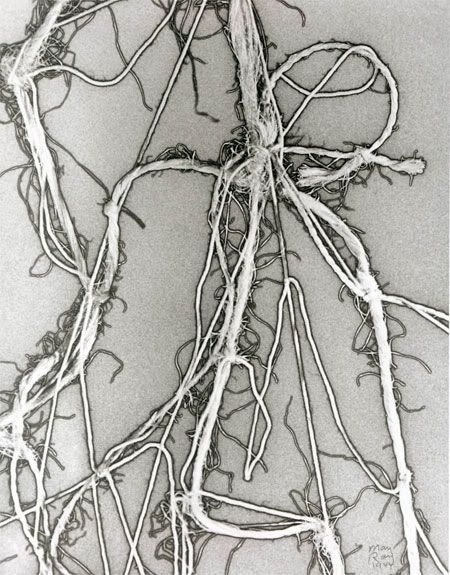

C'est devant Enough rope que j'ai pris conscience d'à quel point Man Ray rapprochait la photographie du dessin : on se croirait devant les rinceaux végétaux de Mucha - enchevêtrement et contours appuyés. Il est curieux de constater que la photographie, qui a libéré la peinture de son obsession mimétique, s'en écarte à son tour par le retour au dessin ; qu'il faille rapporter la photo à la peinture pour la constituer en art. Surtout que cela lui passe la corde autour du cou, pour exister spécifiquement.

Ici, ce n'est plus une main qui dessine l'autre, comme dans les Mains dessinant d'Escher, mais une main qui efface l'autre alors qu'elle la saisit, à peine émergée du mur plus granuleux que la peau – le spectateur doit se faire archéologue et épousseter les grains du bout des lèvres, animant le mouvement de la bouche aux doigts écartés, soufflés comme des akènes. Le visage, lui, est déjà dégagé.

J'aime les corps musclés en finesse, presque androgynes. A peine un nu, des seins discrets.

La photo que je préfère, marquée et marquante. La raie m'arrête dans ce visage parcouru de traits et, autre punctum, les poils dont l'ombre modèle de divins avant-bras (concept melendilien, habituellement employé à propos de sujets masculins). Douceur des bras en l'absence d'oreiller.

RAYon X

Cette photo me fait penser à un entrefilet d'un ancien Danser, qui présentait le travail d'un photographe dont on se détournait en qualifiant son travail de pornographique, alors qu'il ne révélait jamais rien d'impudique et présentait seulement les corps sous un angle inquiétant, un pied devenant par exemple un organe monstrueux derrière lequel disparaissait presque tout le reste du corps.

Pour le cou, j'ai d'abord vu dans cette Anatomie quelque chose comme une puissante mâchoire de requin, mais en repensant à l'affiche de l'exposition sur les images subversives (que je n'ai pas vue), je me suis dit que la métaphore se trouvait plutôt du côté végétal... Ne m'en demandez pas plus, espèce de glandus ^^

Éclipse d'un sein et manivelle bien placée ; les genres sont renvoyés à un tour de la fortune. Érotique grâce à la roue voilée et démontée.

Prière d'insérer. Jeu de mot d'un goût douteux pour un fruit peut-être juteux. D'émotion. Dévotion. Une pêche lourde et délicate bien en main.

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas...

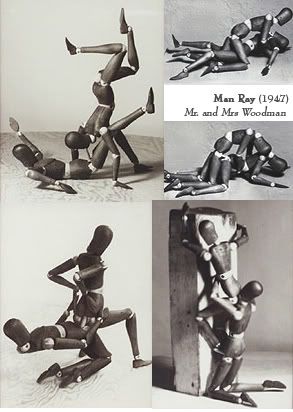

Mr et Mrs Woodman se proposent comme modèles - pas nécessairement à suivre. A voir, en tous cas, sans aucun risque de voyeurisme : deux corps, un point de jonction, toutes les positions deviennent affaire de forme à concevoir.

15:08 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : livre, photo

05 février 2010

Somebody Else

« Arthur Schnitzler, le romancier viennois du tournant du siècle, a publié sous le titre Mademoiselle Else une nouvelle remarquable. L'héroïne est une jeune fille dont le père s'est endetté au point de risquer la ruine. Le créancier promet d'effacer les dettes du père, à condition que sa fille se montre nue devant lui. Après un long combat intérieur, Else consent, mais sa pudeur est telle que l'exhibition de sa nudité lui fait perdre la raison, et elle meurt. Évitons tout malentendu : il ne s'agit pas d'un conte moralisateur, dirigé contre un méchant richard vicieux ! Non, il s'agit d'une nouvelle érotique qui tient en haleine ; elle nous fait comprendre le pouvoir qu'avait jadis la nudité : pour le créancier, elle signifiait une énorme somme d'argent, et pour la jeune fille une pudeur infinie qui faisait naître une excitation confinant à la mort. »

Kundera est un dieu, ce n'est pas l'Immortalité qui viendra y contredire. J'en avais assez de ficher, fatiguée d'estimer la quantité de liens que je devais avoir omis d'après la découvertes de quelques échos tardivement perçus, alors j'ai rangé mes affaires et suis partie en quête de cette nouvelle qui permettait à mon divin auteur de redéfinir la pudeur loin de toute morale pudibonde : « La pudeur signifie que nous nous défendons de ce que nous voulons, tout en éprouvant de la honte à vouloir ce dont nous nous défendons. »

Mademoiselle Else, qui n'a aucune envie de se montrer au « salaud » qu'est M. de Dorsday, rêve à d'autres moyens de récupérer l'argent, ou plutôt à employer le même moyen avec d'autres, plus jeunes et largement plus attirants : « « Paul, si tu me procurais ces trente mille florins, tu pourrais me demander ce que tu voudrais. » Encore une phrase de roman : la fille au noble cœur se vend pour l'amour de son père bien-aimé, et... elle en retire du plaisir. Tout cela me dégoûte. » Demander tout ce qu'il voudrait, ou plutôt tout ce qu'elle voudrait. Mademoiselle Else, comme j'ai pu le constater rapidement, s'il est vrai que la nouvelle se lit d'une traite (ou presque – interrompue par un cours qui a vraiment eu lieu – j'aime ces lectures inopinées), est peut-être vierge, mais pas effarouchée.

Sensuelle, elle le dit elle-même, et l'on ne peut pas manquer de le remarquer lorsqu'on aborde la nouvelle par le biais de Kundera (qui a tout compris, comme d'habitude *Kundera power*). Au milieu de ses observations se glissent quelques formulations du désir : « J'aimerais bie'n me marier en Amérique, mais pas avec un Américain, ou épouser un Américain et ne pas vivre en Amérique. Une villa sur la côte, des marches de marbre descendent vers la mer, je m'étends nue sur le marbre... » ; « Dommage que le grand brun avec sa tête de Romain soit reparti. Paul disait qu'il ressemblait à un faune. Ma foi, je ne déteste pas les faunes, au contraire... » ; « Il ne sait pas quoi me dire. Ce serait plus simple avec une femme mariée. On dit quelque chose de légèrement indécent et la conversation est amorcée. » ; « Et à Gmunden, noble demoiselle Else, que s'est-il passé un matin de cet été, à six heures? N'auriez-vous pas aperçu les deux jeunes gens qui vous regardaient fixement du fond de leur barque ? Ils n'ont pas pu discerner mon visage, mais ils ont vu que j'étais en chemise. Et j'étais ravie. Ah! Plus que ravie, ivre de joie. De mes deux mains j'ai caressé mes hanches en prétendant ignorer qu'on me regardait. La barque demeurait immobile. Oui, voilà comment je suis, me voilà au naturel. Une dévergondée. Et chacun le sent ».

Cela amoindrit-il la répugnance à la perspective de se donner en spectacle pour M. von Dorsday ? Nullement. Au contraire, il est bien pire que le sacrifice requis d'elle ne le soit pas dans l'absolu. C'est même toute la subtilité de la nouvelle, de ne pas faire consister le dégoût dans l'acte même, mais dans la dégradation de sa signification : l'excitation du corps perd sa valeur en lui fixant un prix ; elle, veut se donner pour rien, c'est-à-dire pour son propre plaisir. La mort, qu'elle envisage à maintes reprises, n'a rien à voir avec le suicide d'une Lucrèce : s'il lui arrive de la souhaiter avant la mise à nu, comme évitement, elle se reprend et se dédie lorsqu'elle la prévoie à la suite – ne pas faire ce plaisir à un salaud, surtout quand la honte serait aussi l'expression de son désir, qu'il n' y aurait alors plus de raison de réfréner. : « N'ai-je pas désiré toute ma vie une occasion de ce genre ? »

« Mais rien ne m'oblige à le faire. Je peux changer d'avis avant même d'être descendue. Je peux revenir sur mes pas, une fois arrivée au premier. Je peux aussi n' y pas aller du tout. Mais j'ai envie... je me réjouis de le faire. » La tension érotique naît de ce qu'elle veut (se montrer nue) ce qu'elle ne devrait pas vouloir (humiliation du chantage), de ce qu'elle est tenue de faire ce qu'elle aurait voulu dans d'autres circonstances, et que néanmoins elle n'aurait pas tenté sans cette « occasion ». Dès lors, son souci est moins de se montrer nue que de gâcher le plaisir de celui qui l'exige, et la façon dont elle choisit de se montrer nue, à tous, écarte définitivement l'interprétation d'un dilemme entre le heurt de la pudibonderie ou de l'honneur d'une jeune fille de bonne famille. «Je voudrais trouver moyen de gâcher son plaisir? Si quelqu'un pouvait être là, pour me voir en même temps que lui ». Plus d'exclusivité, le salaud n'aura pas le plaisir d'arracher le secret de ce qui se donne librement. « De quel droit M. von Dorsday jouirait-il d'un privilège ? Si lui me voit, que chacun me voie. Oui ! L'idée est merveilleuse. Tous me verront, le monde entier me verra. »

L'écriture n'est pas celle d'hésitations apeurées et rationnelles, mais de revirements ardents du désir et de la répulsion, que rend particulièrement sensible le choix de la narration à la première personne. Vue de l'extérieure, on aurait cru qu'elle se résignait, non qu'elle osait : « Nue, toute nue. Comme Cissy m'enviera. Et les autres qui ne demanderaient toutes pas mieux que de le faire, et qui n'osent pas. Prenez exemple sur moi. J'ose, moi, la vierge. » On est pris dans un flux de pensée très dense dès les premières pages, qui relève moins du monologue intérieur que d'un dialogue permanent que la jeune fille mène avec elle-même (n'est-elle pas somebody Else ?) ainsi qu'avec le monde dont elle anticipe et façonne à sa guise les réactions. Les guillemets ne résonnent que dans son esprit, et il n'y a que des tirets qui puissent forcer son intériorité et faire parvenir des paroles à sa perception. Rien de monotone ou de trop coulant, donc, les remarques fusent, le style est vif et incisif, à l'image de celle qui en est l'émanation. Cela m'évoque Zweig (littérature allemande, aussi, même société mise en scène), qui aurait, en toute improbabilité, croisé Duras.

Les emportements de la jeune fille sont dans ces conditions particulièrement bien rendus ; sa folie, pas même déraisonnable, puisqu'elle telle que pour qui n'a pas accès à son intériorité. La fin, qui se produit nécessairement par délitement (interruption par points de suspension - les morts se racontent rarement), n'en est pas moins certaine, puisqu'elle est discrètement confirmée au travers de la jalousie de Cissy. La conscience portée à l'inconsciente : « Elle me parle, elle me parle comme si j'étais réveillée. Que veut-elle ?

- Savez-vous, Else, ce que vous avez fait ? Imaginez ! Vous êtes descendue vêtue seulement de votre manteau, vous êtes entrée dans la salle de musique et subitement vous étiez là toute nue devant tout le monde. Après vous êtes tombée évanouie. Une crise d'hystérie, prétend-on. Je n'en crois rien. Je ne crois pas non plus que vous soyez évanouie. Je parie que ce que vous entendez tout ce que je vous dis. »

Sa mort, au final ? Aidée du véronal qu'elle avait préparée au cas où. Mais surtout délitée par des forces antagonistes ne l'ont pas paralysée mais écartelée. « Pudeur et impudeur se recoupaient en un point où leurs forces étaient égales. Ce fut un moment d'extraordinaire tension érotique. »

12:05 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : lecture, livre, décorticage, kundera power