13 juillet 2009

Harry Potter and the Half-blood Prince

Daniel Radcliff, toujours la même tête de gamin

Hier matin, cour Saint-Emilion, 9h45 (la gueule un peu enfarinée pour cause d’opéra la veille – billet à venir, je fais tout dans le désordre, as usual), parmi la foule de gens munis d’invitations, on dégaine les billets dégotés par Palpatine pour une avant-première de l’avant-dernier film de la série. J’aime toujours autant l’univers de J.K. Rowling, même si je ne sombrerai jamais dans la pottermaniaquerie, comme certains spectateurs, véritables équivalents des supporters pour les matchs de foot, habillés de pied en cape aux couleurs de Gryffindor et Slytherin – on notera d’ailleurs que Ravenclaw et Hufflepuff peuvent aller se brosser ; rien à faire, la manichéisme a de solides racines.

Les plus gartinés des supporters de Griffindor sont-ils les personnages (Luna et sa tête de lion) ou les spectateurs ?

L’adaptation m’a semblé très réussie, même si je n’avais plus exactement le livre en tête (ou peut-être est-ce bien plutôt grâce à cela). Au-delà du quatrième tome, j’ai un souvenir linéaire de l’intrigue et du mal à savoir dans quel tome se situe chaque péripétie. En même temps, c’est assez logique, puisque cela correspond au moment où j’ai arrêté de les relire.

Le dosage entre décor du monde de Hogwarts, portrait des personnages et action est excellent, fournissant ce qu’il faut de contrepoints comiques avec les débuts sentimentaux du trio infernal : la nunucherie de Lavender est impayable, la salle était morte de rire devant la niaiserie de Ron sous le coup du philtre d’amour (surtout que Rupert Grint fait plus vieux que les deux autres, pour le coup), et Hermione qui, pour éloigner son cavalier, se jette sur les petits-fours quand elle apprend qu’ils font une haleine de chacal – « oh, on second thought ! ».

Pourtant, malgré ce caractère assez composite, l’ensemble n’a pas l’allure d’un patchwork ; certains motifs visuels créent une véritable cohérence. Ainsi, par exemple, les déplacements des Death Eaters dans les airs trouvent un écho dans le générique final (même s’il me fait également penser à celui de Il était une fois, aussi étrange que cela puisse paraître) et dans les volutes des souvenirs qui se diluent dans la pensine – bon moyen en outre de leur conférer un caractère menaçant.

Ok, la caractère menaçant n'apparaît pas du tout sur cette photo aux couleurs chaudes

D’une manière générale, l’ambiance est plus « noire » que dans les films précédents, sans en rajouter des tonnes – sauf au début, où j’ai eu un peu peur de la gratuité de l’usage intensif des effets spéciaux : la plongée dans Londres vous donnait l'impression d'être dans une attraction du Futuroscope et nécessitait d'avoir bien petit-déjeuné, tandis que la destruction du pont sur fonds de ciel pré-débarquement de forces obscures dégageait des relents de War of the Worlds… Très vite, le côté film d’action est bien tempéré par celui de polar (les contrepoints comiques appartiennent de droit au film d’action – c’est vrai, même et surtout quand il est à deux doigts d’y passer, le scénario prévoit toujours une petite pique pour Bruce Willis) : silhouette très réussie de Malfoy et excellent choix que l’acteur de Tom Riddle jeune.

Avouez que la veste lui donne un peu de carrure

A la sortie, un gamin devant disait avoir préféré le troisième opus. S’il est l’un des films qui m’a le plus plu dans la série, celui-ci l’est tout autant (contrairement au dernier qui ne m’a pas laissé un souvenir impérissable : j’ai mis du temps à me rappeler si j’avais ou non vu les jérémiades du début de l’ordre du Phénix). Quoique de manière différente, dans des ambiances qui n’ont rien à voir, l’un et l’autre parviennent à en faire un monde cohérent proche du notre ; seulement, là où ce rapprochement se faisait à coup de fringues actuelles (plus de gilet à capuche rose pour Hermione, quoique encore vêtue de rose pale, mais plus discret. En revanche, pendant qu’on parle chiffon et couleur rose, il faut signaler la robe de Luna - un grand moment), il se fait à travers les codes du polar.

En bref, c’était une chouette adaptation, dont le seul bémol pourrait être d’avoir un peu trop appuyé les indices contenant en germe la résolution de l’intrigue (loooon plan sur Snape : trahison ou fidelité au-delà du supportable ? // la magie laisse des traces sur les Hoxcruses – oh tiens, mais la cicatrice en éclair ? etc.). A moins que ce ne soit tout simplement du à ce que l’on va voir le sixième film en ayant lu le septième livre et que ce qui n’était qu’indice devient alors une évidence qui saute aux yeux. Non, vraiment, le seul véritable défaut de cette séance ciné ne tenait pas au film mais au son de l’UGC : j’ai bien cru que j’allais devenir totalement sourde, même en me bouchant les oreilles aux moments violemment sonores (c’est-à-dire globalement dès qu’il y a de la musique et de l’action, c’est-à-dire en fait la moitié du film) – le volume des dialogues était supportable, quand bien même on entendait encore très bien les mains sur les oreilles. Mais, bon, ce n’est pas cela qui allait me faire bouder mon plaisir…

11:24 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : harry potter, film

31 mai 2009

Une image peut en cacher une autre 4/4

Voir voire revoir (et se souvenir)

Par déplacements successifs de la notion d’image dans l’image, on finit par embrasser tout type de peinture et par s’apercevoir de l’importance des héritages qui sont présents de manière plus ou moins explicite dans chaque tableau (sous forme de motif, de position, ou même simplement d’angles de vue). C’est finalement ce seul degré de visibilité qui a du déterminer le choix des œuvres présentes pour la dernière catégorie d’images doubles que j’ai évoquée, plus ambiguës que binaires – un peu comme en littérature où des dissertations sur l’intertextualité ne manquent généralement de vous resservir une portion du Virgile travesti, même rarement réchauffé par quelque enthousiasme.

Du côté des images digérées, il faudra que je me penche sur le cas du Paradis de Magritte, où le lion doit bien reprendre quelque sens iconographique que je ne connais pas. Et je ne peux pas ne pas parler de la Côte escarpée de Degas, tableau si inhabituel par rapport à la production qu’on voit de lui et qui m’a vraiment fait un drôle d’effet. Je vous laisse d’abord le regarder afin de ne pas vous gâcher le plaisir de le voir se « lever » devant vous.

Jambes sur la gauche, ventre et seins en collines, cheveux qui tombent au précipice. Une petite étiquette nous apprend qu’outre l’incrustation dans le paysage de la femme, celle-ci renvoie à un autre tableau de Degas, une jeune femme se faisant coiffer, seulement renversé de la verticale à l’horizontale. La reproduction est assez mauvaise, mais imaginez le grand format, avec les pastels visibles : le corps de la femme fait crier le paysage. « Assurément le protocole réaliste est battu en brèche, boire ironiquement révoqué lorsque tel aperçu côtier libère ses ondulations féminines, ventre, cuisses, hanche et gorge, sous l’effet d’on ne sait quel désir rentré. Même la douceur épidermique, caressante des craies de couleur procède d’un anthropomorphisme inattendu chez le peintre du teuf et des beuglants. » Je vous ai collé cette citation de Stéphane Guégan à cause de cette expression de « désir rentré » qui me semble la meilleure transcription possible de l’impression suscitée.

Sinon, sur une plus grande échelle dans le temps et de manière plus lisible dans le déroulement de l’exposition, on trouve une sculpture de Tim Noble et Sue Webster, sorte de boule faite de 88 animaux empaillés assez hideuse en soit, mais qui, éclairée, projette deux magnifiques profils – on dirait une version évoluée et dans l’espace des animaux composites rencontrés précédemment.

Autre cas de vision moderne complexifiée, et qui joue également de la vision en deux et trois dimensions : les sculptures de Markus Raetz, qui prennent tout leur sens dans un miroir – comme si la scénographie mise en place autour du tableau d’Arcimboldo (le miroir à l’horizontale en dessous) était ici intégrée dans le dispositif même de l’œuvre. Les sculptures de ce « prestidigitateur de l’art contemporain » , ainsi que le qualifie Hervé Gauville, sont curieuses, comme lorsque une silhouette d’homme tassé devient d’un coup de baguette magique un lapin,

ou que ce qui est verre de vin sous un angle devient bouteille 90° plus tard. « Ses sculptures sont bâties en volume mais se regardent à plat. On se plante devant un tableau ou une photo, on tourne autour d’une sculpture. Markus Raetz conjugue les deux », substituant un « ballet » (si l’on pouvait arrêter d’utiliser ce terme pour tout et n’importe quoi) au défilé rigide du musée. Les installations avec les lettres, surtout, créent la surprise : sourire lorsque ALI devient ICE dans le miroir pour nous donner ALICE au pays des merveilles (le pourquoi du lapin – d’ailleurs, comme lui, nous étions en retard, donc je n’ai pas détaillé toutes les sculptures) ; amusement lorsque NO devient YES

; étonnement stupéfait lorsque CECI devient CELA dans le miroir - l’essence même de l’image.

On tourne autour, perplexe, pour voir que les lettres ont effectivement de drôles de prolongements invisibles sous l’angle de la lecture, mais le « truc » est trop ingénieux pour que l’étonnement se dissipe vraiment. Richard Leydier va jusqu’à soutenir qu’ »on aurait tort de ne voir ici qu’un tour de force technique. Ce serait passer à côté de l’indéniable poésie de ces œuvres à la simplicité minimale. »

Pleins les yeux

Voilà au final une exposition qui vous met bien le neurone en ébullition et dont l’excitation dure bien encore par après – hystérique enthousiasme lors de la lecture des revues et de la mise en désordre de mes impressions/idées en cours de latin (une demi-heure de traduction sans Gaffiot, c’est trop long, je ne peux pas inventer tous les termes de vocabulaire qu’il me manque), qui vous valent ce post interminable. J’ai eu du mal à structurer un minimum ce compte-rendu, parce que l’exposition est elle-même à la fois riche et brouillonne, thought-provoking (Bamboo, I don’t know whether you coined the word or if it really exists, but I love it). On oscille entre regroupements thématiques (humanisation de la terre, par exemple, ou encore des œuvres cachant des allusions à caractère sexuel), géographiques (miniatures mogholes à part) et historiques, la dernière catégorie tâchant d’exercer son autorité de fil conducteur et reprenant à plusieurs fois les thèmes récalcitrants. Cela nous vaut quelques redites, comme des rochers plus présents que dans les poèmes de Ponge, et les illusions d’optiques, qui de la première salle se retrouvent ensuite à l’étage après un bond dans le temps (la logique historique a doublé celle d’éveil du regard à la mise en sens). Mais dans l’ensemble, force est de reconnaître que les commissaires de l’exposition se sortent pas mal de cet enchevêtrement, et fournissent de l’eau au moulin du spectateur – à lui ensuite de battre un peu des ailes, de moudre son grain sans ronger son frein, et de rendre compte de ce dont il a eu vent dans un post aux allures de basse-cour.

Un seul petit reproche (dont la correction ne serait néanmoins pas forcément un bien) : la juxtaposition pêle-mêle d’images populaires, d’optique, de psychanalyse (même si les tâches de Rorschach indiquent la part de lui-même que projette le spectateur sur ce qu’il regarde), de caricatures politiques et autres illustrations, avec de véritables œuvres d’art, juxtaposition qui pourrait escamoter la spécificité de ces dernières. Le détail (caché dans le tableau) aide-t-il à concevoir, ou (le cachant) fait-il de l’œuvre cohérente un support à fascination sur lequel projeter ses rêveries ? Il me semble que Sartre faisait une distinction de ce type dans l’Imaginaire, mais comme je n’ai jamais pu e venir à bout (et que j’ai abandonné l’idée d’aller y faire un petit tour pour ce post), je ne garantis pas la justesse du propos, à savoir qu’il y a une différence entre ce qui est l’objet d’une fascination hypnotique et qui, simple prétexte, s’efface au profit de celle-ci (comme devant un feu de cheminé, ou comme lorsqu’on s’amuse à deviner une forme dans les craquelures de peinture d’un vieux plafonds), et ce qui est le sujet d’une conception sans cesse relancée par son objet. L’exposition gomme la frontière entre motif vague et jugement esthétique, mais je ne bouderai pas mon plaisir, esthétique ou non.

23:21 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : exposition, image, voir, peinture, décorticage

Une image peut en cacher une autre 3/4

Les différentes formules du 2 en 1

(Typologie approximative car personnelle. )

- Plusieurs perspectives imbriquées qui démultiplient l’espace de la représentation, type d’image relevant le plus directement de l’illusion d’optique.

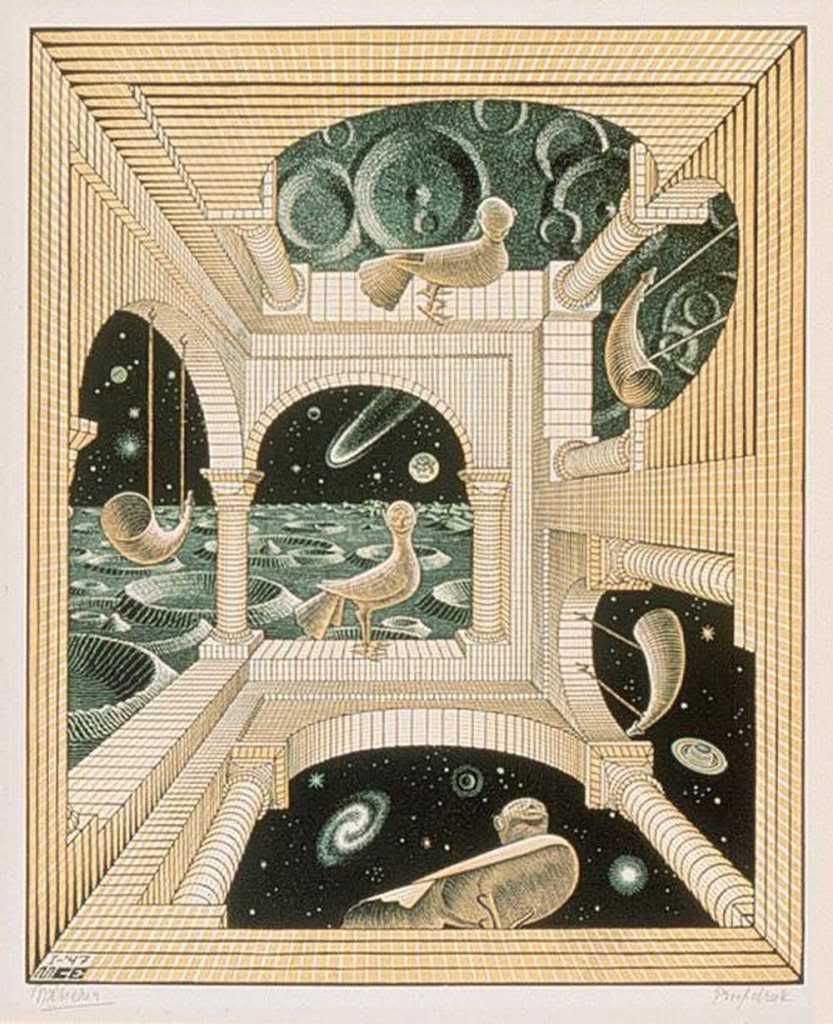

The Other World, de Mauris Cornelis Escher, imbrique trois perspectives pour nous placer au sein d’un cube qui donne le vertige. La partie du bas, tout particulièrement, donne l’impression de perdre pied, de basculer dans l’espace, comme lors d’une séance d’observation des étoiles (filantes) avec la bande des HK, allongée dans l’herbe, où le sol a fini par perdre sa qualité de point de référence central pour nous (enfin nous… je suppose qu’il n’y a que moi pour penser des trucs pareillement tordus) suspendre dans l’espace, sanglés par la seule attraction terrestre et faire dériver notre petit point de planète dans le vide. Autre association d’idée également tirée par les cheveux mais dans un tout autre registre : le passage d’une perspective à une autre, du regard qui monte non pas pour descendre mais pour se retrouver à plat avec toute la surprise d’une dernière marche loupée me paraît une transcription visuelle de la poursuite abandonnée du crescendo dans une suite pour violon (violoncelle ?) de Bach. J’avais prévenu que c’était tordu.

-Un élément caché dans la toile, comme la chouette d’Henri Met de Bles.

-Une forme susceptible d’être interprétée comme deux (ou plus) éléments, et dont l’exemple le plus simple se trouve dans les profils rocheux.

-Une image qui est en réalité deux images emboîtées, et dont l’une paraît moins évidemment de ce que claire autour de la première figure foncée, elle n’apparaît que comme son fonds. C’est le processus que met en évidence le vase-visages, et que l’on retrouve de manière plus élaborée dans le Rébus de Man Ray par exemple.

Je n’avais absolument pas détaché le fonds de la silhouette noire, et lecture faite, il s’avère que l’on peut distinguer à droite une paire de fesses, en bas de l’image, entre les jambes du bonhomme noir, une tête qui se trouve des yeux et un nez avec les faces noires des cubes, et, on n’échappe guère à cette dimension dans les images équivoques, un phallus sous l’aisselle droite du personnage (enfin, à gauche pour nous).

De même, la technique de la silhouette napoléonienne en exil à Sainte-Hélène est explorée par Paul Tchelitchew dans un jeu cauchemardesque de Hide-and-Seek : Charlie s’est fait la malle et la petite fille qui dirige son un deux trois soleil au centre de la toile n’a plus guère comme compagnons de jeu que des figures glauques – à tel point que qualifier cela de « peurs enfantines » (comme j’ai pu le lire dans une des revues) suppose d’avoir gardé son âme d’enfant…

Mais dans cette catégorie, ma préférence va à la Marine avec vache au-dessus du gouffre de Gauguin, qui exploite le procédé de manière plus sensée (me semble-t-il). Impossible de trouver une reproduction à un format décent, vous devrez faire marcher votre imagination pour voir un profil humain non dans le rocher mais dans le gouffre lui-même, cette différence suggérant la présence indéfectible de l’homme dans la représentation de tout paysage, serait-il le plus sauvage. Sa présence invisible est là, mise en abime en fonds du gouffre, elle clôt et donne sa cohérence à la toile, c’est-à-dire à l’interprétation du monde. A propos de cette toile, Stéphane Guégan cite Gauguin : « Comme l’infini nous paraît plus tangible devant une chose non définie. Les musiciens jouissent de l’oreille, mais nous avec notre œil insatiable et en rut, goûtons des plaisirs sans fin. » puis ajoute (le critique, pas Gauguin, hein) « Une façon de rappeler qu’il n’est point de paysage autre qu’intérieur ou incarné. » Non plus une figure humaine dans le paysage, mais le paysage tout entier comme expression de l’humain.

-Un tableau sans dessus-dessous, qui se lit la tête en haut comme en bas. A un premier niveau, cela donne deux visages qui se fusionnent par le bas, comme un double portrait du Pape et du diable. Il faut ici souligner l’intelligence de la scénographie : les images de ce type de petite dimension sont placées sous verre dans des tables autour desquelles on peut tourner, et les peintures de plus grande dimension sont accrochées au mur, et un miroir est placé en dessous. Cela met en évidence que le reflet est la nature de l’image, reflet déformant (ou reconfigurant) qui ne saurait être assimilé à une pâle copie. La mimésis est forcément trahison afin d’être mise en sens et le diable qui fait le pendant au Pape devient la personnification de ce caractère trompeur (voire diabolique^^) de l’image. On est loin des icônes.

Plus élaboré, cela mène à un tableau dont tous les éléments sont réinterprétés dans un sens comme dans l’autre sans qu’il y ait de résidu d’une interprétation dans l’autre.

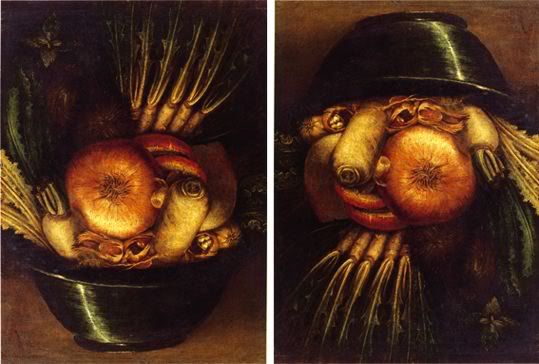

C’est le cas de l’Ortolano d’Arcimboldo (un h après le c ?), homme dans un sens, coupe de légumes dans l’autre – même si la coupe a ceci de bizarre que les feuilles des légumes ont une orientation pour le moins fourbe courbe… la lecture est toujours biaisée. Il n’en demeure pas moins que cette catégorie d’images doubles, auxquelles il faut donner un sens, montre à quel point voir relève de l’interprétation, et se distingue du sens que l’on donne ordinairement au mot lorsqu’on n’y regarde pas de plus près et qui n’est que remarque préalable.

-Un élément composé d’autres, comme les lettrines formées avec des corps, type d’image qui m’a semblé moins heureux de ce que sa technique vire rapidement au remplissage si elle n’est pas motivée. Ainsi les miniatures mogholes présentant des « dromadaires composites » (la formulation me fait vraiment rire) : ils sont composés d’autres animaux sauvages qui représentent les passions, les pulsions répréhensibles du corps, que le souverain doit maîtriser en chevauchant l’animal ; si tel n’est pas le cas, celui-ci est tenu en bride par le diable. (JH Martin, dans Art press2). Le mode d’emploi était donné dans l’exposition même. En revanche, les portraits d’Arcimboldo, sûrement parce qu’ils ne proviennent pas d’une autre culture, ne sont accompagnés d’aucune indication. Du trop bien connu dont les variantes ne me semblaient que la déclinaison d’un « truc ». Et là encore, merci à Beaux-arts magazine d’avoir publié un article de Barthes qui met au jour un ressort supplémentaire de la contemplation de ces tableaux. Et, travers humain, la complexité est plus fascinante.

Un petit extrait, pour le plaisir : « Tout signifie et cependant tout est surprenant. Arcimboldo fait du fantastique avec du très connu : la somme est d’un autre effet que l’addition des parties : on dirait qu’elle en est le reste. Il faut comprendre ces mathématiques bizarres : ce sont des mathématiques de l’analogie, si l’on veut bien se rappeler qu’étymologiquement analogia veut dire proportion : le sens dépend du niveau auquel vous vous placez. » De près, des fruits, de loin, un homme, ça on l’aurait tous vu, mais pour en tirer que l’on passe d’une peinture newtonienne fondée sur la fixité des objets, à une peinture einsteinienne prenant en compte le déplacement effectué par le spectateur, là il faut s’appeler Barthes ^^. « Reculer la perception, c’est engendrer un nouveau sens : pas d’autre principe peut-être, au défilé historique des formes (agrandir 5 cm² de Cézanne, c’est en quelque sorte « déboucher » sur une toile de Nicolas de Staël) ». Et de décomposer les images doubles d’Arcimboldo en trois (jamais deux sans trois, c’est bien connu) : outre les « unités » des fruits et la tête qu’ils composent, éléments nommables, leur combinaison fait que le second sens se dédouble pour faire advenir l’allégorie (les quatre saisons, par exemple). Alors que les fruits et les têtes sont « dénotés » et n’impliquent pas autre chose qu’une perception « en tant qu’elle s’articule immédiatement sur un lexique », l’allégorie se forme par recours à une culture métonymique qui n’est pas assimilable au seul dictionnaire ; c’est elle qui nous fait associer certains fruits avec l’été et fait du personnage une personnification. Et cette ouverture à divers sens est rendue possible de ce que les différentes unités de base, contrairement aux phonèmes du langage articulé, ont déjà un sens, nommable. Voilà un principe de lecture exemplifié – même si Barthes souligne que la connotation est simple chez Arcimboldo (encore que maintenant où l’on a de la pastèque en plein hiver au lycée…). Là, comme ça, ce n’est peut-être pas limpide, vous pouvez toujours aller lire le texte itself : « Archimboldo ou Rhétorique et magicien », in Essais critiques III.

-La fusion de deux images, qui créent ou non un nouvel élément. C’est plus proprement le terrain de jeu de la modernité, et tout particulièrement des surréalistes, même si l’on rencontre quelques anachronismes venant infirmer partiellement cette généralisation, comme ce tableau figurant la trinité en une monstrueuse triple face du Christ.

On est au-delà du troisième œil, au quatrième, pour être précis, et les arcades sourcilières n’ont jamais si bien porté leur nom. Je me demande si un tel tableau avait enchanté l’Eglise… cette technique semble plus à sa place dans l’amusante caricature de Daumier qui illustre le passé, le présent et l’avenir de Louis-Philippe.

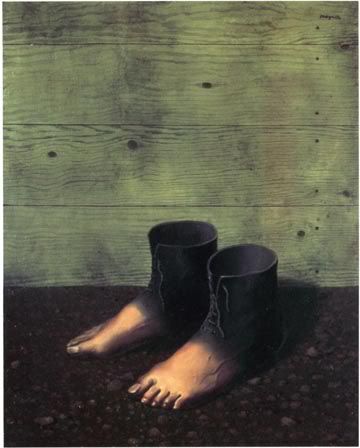

L’image double par fusion me semble particulièrement bien représentée par le Modèle rouge de Magritte, chaussures qui se décomposent en pieds (les lacets ressemblant d’ailleurs à des vers de terre). (ci-dessus). Violence de son Viol, également, qui nie l’identité d’un visage en lui substituant un corps sans tête ou plutôt qui constitue toute sa tête.

Le corps n’est plus uni à mais remplace l’âme – et Kundera fait pop-corn dans ma tête, ce sera un croisement à explorer.

Les dernières salles dans lesquelles on trouve entre autre les tableaux de Magritte sont plus éclectiques, comme s’il s‘agissait d’essayer le mode de lecture élaboré au cours de l’exposition sur toute image (dans la mesure où l’évolution dans l’art est moins une progression qu’une conscience de plus en plus explicite ou complexe de ce que sont les ressorts de la perception) : pourquoi sinon tel Picasso plutôt que tel autre (hormis le fait qu’il provient peut-être de la dernière exposition, que je n’ai pas eu le loisir de faire), ou tel Magritte ? Les premières moutures de l’image double fonctionnent presque comme une mise en abyme du processus de perception, qu’exploitent pleinement les surréalistes.

Dali occupe une place important dans l’exposition, et j’ai trouvé l’Enigme sans fin particulièrement saisissante : il est presque inquiétant de voir surgir un visage qui vous regarde (Dali nous fait aimer la paranoïa), et fascinant de trouver une autre figure que l’on n’avait pas vu de prime abord, et que les esquisses préparatoires permettent de discerner.

L’œil erre comme le ballon bizarre [qui] se dirige vers l’infini, d’Odile Redon.

Compotier, visage féminin (appelé peut-être par la tête flottante à droite, sorte d’Ophélie décapitée), globe terrestre, mandoline, homme couché ou lévrier (particulièrement dur à saisir – voyez la patte en bas et la tête tournée vers la gauche, cachée dans les collines) … impossible de le saisir dans son entier. Voir une figure conduit à en abandonner une autre, si bien que le tableau n’est composé que des méandres de l’œil, qui le recomposent sans fin. La « bistabilité » est tellement multipliée qu’elle devient totalement instable.

Cette mise en évidence du caractère inépuisable de l’œuvre devrait me conduire à cesser de faire des fixettes sur ce qui, de surcroît, n’est pas immuable (et dont la compréhension est toute versatile) ; mais, que voulez-vous, si je ne peux pas tout comprendre, j’aime à en faire le tour, histoire de cerner les problèmes et difficultés. Ou pourquoi ce post à n’en plus finir – parce qu’il est encore sur sa faim.

23:03 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : exposition, image, voir, peinture, décorticage

Une image peut en cacher une autre 2/4

Les galets du petit poucet

Première formule du jeu de cache-cache imagé : l’image cachée par une interprétation immédiate. Pour la repérer, il suffit de demander au tableau de présenter son meilleur profil, et là, la tête dans les nuages, vous pouvez commencez, comme Roger Caillois, à remplir vos poches oculaires (gaffe aux cernes) de galets humanoïdes que vous n’aurez même pas à peindre dans un atelier estival post-plage, parce que cela a déjà été fait pour vous. Pour vous, oui, puisque les organisateurs de l’exposition affirment qu’ils ont sélectionné les œuvres où l’ambiguïté était avérée. Mais comme on s’en doute, et comme j’en ai eu la confirmation en lisant leur interview dans des revues d’art, il n’y avait pas de sources explicites pour toutes les œuvres, et ils ont du fonctionner sur un principe de convergence des visions. Sauf que l’organisateur un peu ivre de son sujet voit double : au bout d’une salle le spectateur cherche des nez et des bouches partout, je ne vous raconte pas au bout de plusieurs mois le nombre d’hallucinations de profil. Ou comment prendre conscience de l’importance de l’accrochage des tableaux et de la force qu’a une idée directrice sur ce que vous cherchez à voir plus que vous ne voyez. Qui a vu verra, vu ? ou cru ? (si je vous saoule déjà, c’est cuit).

Pour s’y retrouver, on sème des rochers et on récolte des hallucinations collectives encouragées par des ronds blancs (typique de cette expo claire comme du blanc sur noir) entourant les endroits litigieux sur des repro placées sous les tableaux. Il est précisé au début de l’exposition que ces cercles sont des indices et n’épuisent pas l’œuvre. Juste rappel, mais un peu vain avec un tel accrochage de toiles, où, ce que l’on voit surtout, au final, c’est la tendance humaine à l’anthropomorphisation, qu’elle soit initiée par le peintre ou par le spectateur.

Paysage anthropomorphique, de Matthaüs Mevan

Une image peut en découvrir une autre

L’intérêt de ces figures cachées, et de savoir qu’elles y sont, c’est qu’elles forcent le spectateur à prendre le temps d’observer et de scruter la toile : les éléments clairement nommables redeviennent ce qu’ils ont toujours été, à savoir des formes qui ne se comprennent que les unes par rapport aux autres. A chercher sans trouver, on peut ainsi entrer dans la composition du tableau et prendre le temps de dégager sa structure afin de saisir son fonctionnement. Et le nombre des peintures d’inspiration religieuse au rez-de-chaussée (qui ne sont pas vraiment ma tasse de thé, même si j’ai du leur concéder quelque intérêt après avoir lu les Histoires de Peinture de Daniel Arasse) s’est expliqué à la lecture des revues d’art : ces formes cachées donnent le modèle de lecture des Ecritures, dont il faut être familier pour les pouvoir interpréter. Autant dire qu’en bonne laïque, je n’y étais pas, mais le procédé est ingénieux et l’on peut supputer l’efficacité qu’il devait avoir lors, dans la mesure où la force de l’exposition altère notre vision et la déforme presque sous le coup de ce que l’on cherche à nous faire voir. Jusqu’à la déformation.

Une image peut en occulter une autre

Le revers de la médaille (et quelque artiste-artisan a d’ailleurs exploité l’expression en y dédoublant l’endroit d’une double figure), c’est que la chasse du détail se fasse au détriment de la cohérence du tableau. Henri Met de Bles nous offre un remake de où est Charlie ? avant l’heure, à ceci près qu’à l’image de sa chouette signature, il faut avoir la vue perçante. Dans la série, il y a un tableau d’origine incertaine attribué au peintre – et Palpatine de souligner qu’il suffit de coller une chouette pour se faire passer pour l’artiste. Lorsque l’image cachée n’est pas une forme offrant une double lecture mais un élément non équivoque simplement dissimulé, le risque est que le tableau cache moins l’élément en question qu’il n’est occulté par lui. Une image peut en cacher une autre, mais il n’est pas certain que la première occurrence désigne forcément le tableau lui-même. A ce jeu-là, la dimension ludique du plaisir esthétique s’émancipe de l’art pour n’être plus que jeu. Même si l’on peut espérer que celui-ci séduise quelques réfractaires à celui-là et l’y convertisse. Ainsi d’un gamin au milieu de la troupe familiale qui demande qu’on l’attende, il n’a pas vu ce qu’il y avait « à voir ». Encore un petit effort pour éviter cette vision restrictive. Bon signe néanmoins quand on entend le commentaire de la mère « lui qui d’habitude traîne les pieds pour aller au musée… ». Ce sera cette fois pour en sortir.

22:48 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, image, voir, peinture, décorticage