12 décembre 2013

Allegro Barbaro

Béla Bartók et la modernité hongroise 1905-1920

Première bonne idée : appâter le visiteur avec un nom connu pour lui faire monter cinq étages et découvrir des peintres dont il n'a jamais entendu parler, alors que leurs toiles, entre fauves et folklore, lui parlent d'emblée. Je n'ai jamais vu la peinture de Sándor Ziffer, Dezsö Czigány ou Róbert Berény et pourtant, leurs tableaux me sont familiers. Les panneaux se chargent de m'expliquer pourquoi : moult analogies cultivées lors de voyages Paris-Hongrie et mûries par une culture propre, où le folklore occupe une place à part entière, beaucoup moins marginale que nos sabots et coiffes bretonnes (encore qu'en ce moment...). Cette prégnance du folklore dans les culture de l'Europe de l'Est, qui m'avaient intriguée dans certains romans de Kundera (lequel s'étranglerait en entendant parler d'Europe de l'Est et non d'Europe centrale), la voilà enfin visible – mais je ne dois toujours pas vraiment saisir, parce que ce n'est pas ce qui m'interpelle : je n'en retiens que les couleurs. Des couleurs, enfin, qui font ressortir la richesse de l'expérience humaine (et pas seulement sa vision) avec une puissance toute expressionniste : je ne me suis pas encore tout à fait remise de ce visage vert – vert ni de jalousie ni de maladie !

Autoportraits de Dezsö Czigány et Sándor Ziffer.

“

Dans ses Deux Portraitspour orchestre (1907-1908), Béla Bartók fait se succéder l' « idéal » et le « grotesque ». Dans le même esprit, les peintres hongrois de la nouvelle génération, partis pour la plupart compléter leur formation à Munich puis à Paris, semblent animés de la conviction que l'excès de gravité confine au grotesque : certains autoportraits basculent ainsi de l'introspection dans l'autodérision.

”

Extrait de la présentation du musée d'Orsay.

Sándor Ziffer, Landscape with fence

Seconde bonne idée : contempler la peinture en musique. Les deux arts rentrent autrement mieux en résonance par ce biais qu'en étant juxtaposés sur une chronologie (procédé tellement peu efficace que je suis toujours surprise d'apprendre que tel peintre n'était pas encore mort que tel musicien composait déjà). Et puis, c'est agréable : la scénographie est faite de telle sorte qu'il n'y a jamais collision sonore ; on circule librement dans les espaces aménagés au sein d'une grande pièce, sans personne sur les talons pour vous intimer d'avancer plus vite – seulement l'annonce de la fermeture du musée, à 17h30, un samedi après-midi ! La boutique est déjà fermée quand on sort de l'exposition : pas moyen de savoir si le DVD du Château de Barbe-bleue présenté est disponible à la vente. Cet opéra exerce sur moi une fascination que je ne m'explique pas totalement. Les quelques extraits donnés ont suffi à me donner envie de voir le reste de la mise en scène – peut-être m'aiderait-elle à comprendre pourquoi cela m'avait déjà fait un tel effet en version de concert. C'est en tous cas un prétexte parfait pour retourner voir cette exposition – avec Klari sous le bras, pour ajouter à la musique diffusée celle de la langue hongroise, pleine d'accents mystérieux.

Je n'ai pas réussi à retrouver ce tableau (parmi mes préférés) mais une blogueuse en a fait une jolie esquisse à l'aquarelle, qui vous le fera retrouver sans souci lors de votre visite. D'après Róbert Berény, donc.

Mit Palpatine

11:16 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, peinture, musée, orsay, bartók, hongrois

11 décembre 2013

« Beaucoup de pénis, encore eut-il phallus ! »

À propos de l'exposition Masculin/Masculin

On n'est pas franchement habitué à considérer le nu masculin comme une catégorie esthétique. Orsay le sait bien et mise sur le public gay et féminin pour faire des entrées. Le spectateur attiré par les belles plastiques est pris à son propre piège : il n'aura pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent et certainement pas de quoi bâtir une réflexion sur le nu masculin. Les panneaux, en blanc sur vert tilleul (à quand un équivalent des normes d'accessibilité W3C pour les expositions ?), ressemblent trop à des justifications a posteriori pour qu'on ait envie de les lire in extenso.

Il y a à boire et à manger dans ce bric-à-brac sauce Pinacothèque, de quoi faire son marché, un petit chef-d'œuvre par-ci, une paire de fesses par-là. Malheureusement, l'idéal classique de la virilité n'est pas franchement ma tasse de thé : ça manque de maigrichons, lesquels, confiés à Egon Schiele, ne peuvent qu'être maladifs. Qu'on me fasse une salle « danseur classique » et que ça saute ! Que cette barre entre Masculin et Masculin serve à quelque chose, enfin...

Curieux titre d'exposition, quand on y pense. La logique de la confrontation voudrait une comparaison des nus masculins/féminins. Mais cela impliquait une véritable démarche artistique et intellectuelle, qui interroge notre regard sur ces catégories, quand Masculin/Masculin se contente de présenter un éventail des idéaux de la virilité. Sans confrontation des adjectifs, on attend un substantif, un sexe, des sexes, qui puissent se montrer masculins. Mais Priape n'a manifestement pas été invité à cette petite sauterie. Les sexes se font bien désirer, cachés par de jolis drapés pudiques ou la bienséance qui les veut discrets, au repos. Lorsqu'ils apparaissent enfin, dans une salle qui pourrait choquer un jeune public, c'est tout penaud, parfaite illustration à l'éloge de la demi-molle (le clin d'œil à l'Origine du monde ? Oui, merci, j'ai vu, on pouvait difficilement le louper). Pas étonnant que le nu masculin peine à être reconnu comme catégorie esthétique (du moins pour le grand public, dont je fais partie), me dis-je, confortée dans l'opinion que cet arsenal pendouillant n'est décidément pas très esthétique.

Repensant à cette débauche de muscles saillants, je m'avise seulement maintenant que c'est peut-être ce qui manque : le saillant du phallus. Lorsque les peintres (majoritairement des hommes pendant des siècles) représentent des femmes nues, ils y mettent un peu d'abandon, de lascivité, de chair ; quand ce sont des hommes, des muscles, certes, mais point d'excitation – cachez cette érection que je ne saurais voir. L'adage est repris par le cinéma aujourd'hui : on peut voir une femme entièrement nue mais pas le sexe d'un homme, qui seul fait basculer dans la pornographie (cf. Elles) – c'est quand il est là qu'il y a du sexe. Et après, on s'étonne qu'un metteur en scène se sente obligé d'en faire des tonnes pour une scène de sexe lesbien : il faut y aller de manière un peu musclée, ostentatoire (ici ! scène de sexe, pas de câlins), quand d'une manière générale tout se passe comme si la femme n'avait pas de sexe (à force de s'épiler, faut dire qu'il finit par ne plus rien avoir de visible).

Au final, Masculin/Masculin vaut surtout pour ce qu'elle ne montre pas. À ce titre, le livre d'or est incomparablement meilleur que tous les cartels : l'échec artistique de l'exposition y est flagrant – non parce qu'on y critique le trop d'importance accordée aux photographies de Pierre et Gilles (seule découverte valable pour d'autres), mais parce qu'un grand nombre de visiteurs rend une appréciation sexuée, à l'image de cette femme : « Cela ne m'a pas réconcilié avec les hommes mais belle exposition tout de même. » De ce beau livre d'or, à la lecture croustillante, je retiendrai la meilleure critique de l'exposition qui soit, saillie extrêmement pertinente dans le choix de ses termes malgré son impertinence : « Beaucoup de pénis, encore eut-il phallus !!! »

Mit Palpatine

13:20 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, masculinmasculin, orsay

25 novembre 2013

Souvenirs encadrés

À vouloir trop ou trop bien dire, on finit par ne plus rien dire du tout, surtout de ce qui nous a particulièrement plu, à quoi l'on craint de ne pas rendre justice. Parce que les reproductions que j'ai accumulées dans des dossiers sur mon ordinateur n'illustreront probablement jamais les articles complets que j'ai imaginés, voici une triple bill Hopper, Dali et Chagall, histoire de conserver une part de l'étonnement suscité par les expositions de la saison dernière. Pour le reste, pour le décorticage en règle auquel j'aime si souvent me livrer, il y a déjà des essais, après tout.

Hopper

Hopper est certainement un des peintres que j'ai le plus fréquenté et dont j'avais paradoxalement vu très peu de toiles (une ou deux à New York, en vacances). La grande surprise de la rétrospective proposée au Grand Palais, cela a été l'intensité des couleurs – comme ironiques des débuts flashy de la publicité. Ce vert, surtout ! J'en lorgne davantage encore vers l'édition de Citadelle & Mazenod1.

A room in New York et son papier peint vert Van Gogh

Et puis, dans de petites salles dédiées, j'ai découvert des aquarelles aux aplats d'huile, et les gravures, presque secrètes, de scènes entr'aperçues depuis le métro aérien. Loin de conclure une rencontre prévue de longue date avec le peintre, l'exposition m'a laissée la curieuse impression que, plus on le fréquente, moins on peut prétendre le connaître2. D'où la lecture du passionnant essai d'Alain Cueff : Edward Hopper, entractes, qui offre une multitude d'analyses pour expliquer cette impression et nous faire reconsidérer l'œuvre sous des angles inédits. À lire de préférence un jour d'hiver froid et ensoleillé, quand la lumière s'approche de celle qui tape, aveugle, sur les grandes façades blanches d'Amérique.

Dali

L'intelligence fulgurante, instinctive, viscérale. Devant ce monde de corps qui s'imbriquent, reproduisent, putréfient, où tout est dans tout, et la beauté dans le malaise, je m'étonne que les parents exposent leurs enfants à la pulsion de mort qui émane du désir, puissante, inévitable, que, même adulte, l'on prend de plein fouet. On essaye d'analyser ce que l'on voit pour amortir ce que l'on ressent mais les correspondances d'un tableau à l'autre, multiples, innombrables affolent les neurones, on n'arrive bientôt plus à absorber, digérer ce que l'on voit, ce que l'on est effrayé de comprendre soudain – l'intelligence fulgurante, instinctive, viscérale.

Vrai tableau de « L'île des morts » d'Arnold Böcklin à l'heure de l'Angel

On fouille dans sa mémoire pour retrouver la silhouette de l'île, au loin, quand soudain, toute lumière retirée, on comprend qu'on est sur l'île aux morts. J'ai froid.

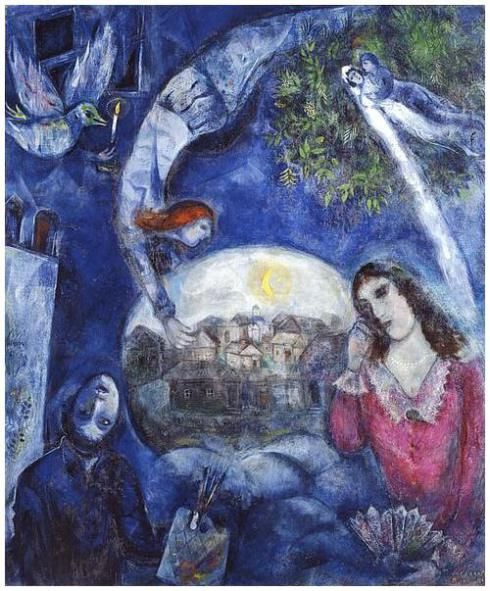

Chagall

La fascination que suscitent chez moi les toiles de Chagall s'est toujours dispersée devant ses personnages, objets et animaux juxtaposés comme par un collage surréaliste, flottant là sans poids ni logique apparente, pleins d'un symbolisme que je ne sais pas déchiffrer. Mais les couleurs, le brossé à la fois âpre et doux (et le plafond de l'opéra Garnier) ont à chaque fois de nouveau attiré mon œil et je me disais que je pourrais un jour pleinement apprécier, avec un guide ou un peu d'efforts. Ou l'exposition du Luxembourg, malgré un froid glacial (la conservation des tableaux exige-t-elle vraiment une telle climatisation, parfaite pour enrhumer les visiteurs en tenue d'été ?).

Passant d'un tableau à l'autre, on repère les symboles qui reviennent et dont le réseau finit par leur donner sens, un bœuf ici, un candélabre là, et l'oiseau et l'horloge... L'instant de flottement qui me perdait s'estompe devant celui des corps, qui n'obéissent plus à aucune loi de gravité, suspendus dans un espace en dehors du temps, vie d'avant la naissance, rêve, souvenir ou je ne sais quelle autre forme d'éternité.

Autour d'Elle

Les tableaux bleus, dans lesquels Chagall place le souvenir tremblotant de sa femme morte, en apesanteur et robe de mariée, sont particulièrement émouvants – comme une boule de neige qui agiterait quelques restes de tendresse pour faire sourire le chagrin un instant ou une cloche de verre qui sonnerait avec le même élan que celles des églises ou le violon de sa Danse.

14:53 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : expo, exposition, hopper, dali, chagall

21 novembre 2013

From house niger to butler

Le Majordome déroule le parcours de Cecil Gaines depuis ses débuts comme « nègre domestique », dans la maison de celui qui a violé sa mère et tué son père, jusqu'à sa retraite du poste de majordome à la Maison blanche, où il a servi sous sept présidents successifs. On a du mal à croire qu'en une vie, même longue, on ait pu être tout à la fois victime de l'esclavage et témoin de l'accession à la présidence américaine d'un homme de couleur.

Le film retrace ainsi l'histoire du civil rights movement depuis la perspective de cet homme qui ne connaît pas le sens de l'histoire, n'en sait pas le fin mot et ne réalisera qu'à la fin de sa vie que son fils Louis, activiste militant contre la ségrégation raciale, au casier judiciaire long comme le bras, n'était pas un criminel mais un héros. Sur le moment, dans l'incertitude des émeutes et des coups de feu, les revendications ouvertes apparaissent comme une folie, folie adolescente de celui qui risque la mort sans comprendre la folle inquiétude de son père, lequel considère déjà comme une chance inespérée d'être sorti des champs de coton et d'avoir été repéré dans un hôtel pour aller jusqu'à la maison blanche. Ce qui est un droit pour son fils n'est encore à ses yeux qu'une faveur du sort.

Toute l'agitation de l'époque est ainsi perçue à travers la vision trouble d'un homme qui préfère fermer les yeux parce qu'il n'ose y croire : le Ku Ku Klan apparaît au détour d'un virage, prenant d'assaut le bus où se trouvent Louis et sa copine ; l'assassinat de J.F. Kennedy est annoncé dans le vestiaire des domestiques, par un Cecil effondré, la communauté noire perdant son soutien politique le plus précieux ; Martin Luther King est mentionné comme un compagnon de cellule de Louis et les Black Panthers s'incarnent dans sa copine, la petite fille aux cheveux bien peignée devenue une panthère afro, que le fils finit par quitter, réprouvant la radicalisation du mouvement. Il fait ainsi le premier pas pour réduire l'écart entre lui et son frère Charlie, parti au Vietnam se battre pour son pays et non contre lui, ainsi que l'écart entre lui et son père, qui, comme essaye de lui expliquer un camarade, œuvre sans le savoir pour la même cause, en se montrant digne de confiance par un travail irréprochable. De son côté, Cecil finit par constater que l'intégrité ne suffit pas : impossible de négocier des salaires égalitaires sans faire bouger les choses et évoluer les mentalités.

Entre la position de domestique et les Black Panthers, on sent la difficulté à placer le curseur, entre non-violence (que retiendra l'histoire grâce aux figures de Gandhi, invoqué par le groupe du fils, Martin Luther King, compagnon de cellule, et Nelson Mandela, pour la libération duquel père et fils manifestent, enfin réunis) et nécessaire réplique envers celle des agresseurs (la scène du bar, où les jeunes militants sont simplement assis du côté normalement réservé aux clients blancs, est d'une rare violence, même si celle-ci a pour arme sauce, chantilly et café brûlant), qui risque à tout moment de dériver vers une violence plus grande encore. Parce qu'il faut bien dire ce qui est : la ségrégation raciale a plus à voir avec l'esclavage qu'avec les préjugés (on retrouve d'ailleurs le clivage Nord/Sud) et le civil rights movement ressemble à s'y méprendre aux « événements » d'Algérie dans sa dénomination euphémique. S'il n'a pas été requalifié en guerre civile, c'est parce que le terme de guerre, à cette époque, s'est trouvé réservé aux conflits qui pouvaient se lire selon la dichotomie des blocs de l'Ouest et de l'Est – exit l'opposition Nord/Sud.

Sous ses airs de grande marche bien réglée, Le Majordome réintroduit la confusion d'une époque qui n'a pas encore l'histoire avec elle. Il a fait ressurgir mes souvenirs de Black Boy, premier choc d'une vie de discriminations, que le roman de Richard Wright fait ressortir dans toute son horreur quotidienne. La faim et les sévices corporels du héros marquent finalement davantage que l'image d'une pendaison arbitraire, dont on détourne rapidement les yeux, attribuant cette barbarie à une époque révolue. Pas plus éloignée de nous que l'espace d'une vie, nous souffle Lee Daniels.

09:44 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, le majordome