18 mai 2013

Retournement vs revirements

Effets secondaires commence par un homme qui sort de prison et dont on sent bien, par les propos qu'il tient à sa femme, qu'il pourrait à nouveau verser dans les malversations financières. Ce n'est pourtant pas autour de lui que se noue l'intrigue mais autour de sa femme, dépressive, qui fait une tentative de suicide. Nul malaise cependant pour le spectateur, car le film adopte rapidement une tournure satirique : pas une collègue de travail qui n'ait un bon plan antidépresseur ; tout le monde a ou a eu sa petite dépression ; les laboratoires pharmaceutiques n'hésitent pas à placarder leur publicité dans les couloirs de la mort du métro ; quant aux psys, ils font leur marché noir auprès de ces grands groupes et se refilent les patients comme des stylos publicitaires, balançant tel ou tel traumatisme à prendre en compte entre deux portes.

Notre héroïne va de plus en plus mal, puis de mieux en mieux avec les cachets, puis de plus en plus bizarre avec ou sans. Jusqu'au moment où l'on arrive aux instants – proprement glaçants – qui précèdent la scène d'ouverture : filmée en silence, une traînée de sang court dans le couloir d'un appartement comme le marquage lumineux au sol dans la travée d'un avion, passant à côté d'un paquet de cadeaux et d'un voilier miniature. La femme qui tue son mari dans une crise de somnambulisme : le paroxysme de l'horreur est atteint, on peut couper là et envoyer le générique, le drame est complet. Sauf qu'on n'en est qu'à la moitié du film, qu'il de n'agit pas d'un drame et que le seul tremblement de terre que cela soulève dans le monde médical est la mise à l'écart de son psy, soupçonné d'être trop mauvais pour ne pas avoir vu venir la catastrophe.

Ce dernier se met lui-même à soupçonner sa patiente et on sent venir le retournement : la dépression ne serait qu'une couverture pour assassiner le mari. Vrai retournement : c'est le psy qui, totalement obsédé par cette mise en échec retentissante, devient fou et perds sa femme en même temps que la raison. La charge contre les industries pharmaceutiques est sans appel : les antidépresseurs rendent malades même ceux qui les prescrivent. Plutôt fort, ce délire. Sauf que ça n'en est peut-être pas un ; peut-être que si, en fait, mais peut-être bien que non, finalement. Effet secondaire : à force d'être tourné et retourné dans tous les sens, le retournement n'en est plus un – seulement un des nombreux revirements du scénario. Lequel n'arrive du coup pas à nous surprendre lors de la soit-disant révélation finale, simple hypothèse parmi d'autres, toutes étudiées une demi-heure durant.

Ce n'est pas mauvais, non, mais cela aurait pu être vraiment bon et ça ne l'est pas. Heureusement, il y a cette ironie anti-dépressive et de très bons (et beaux) acteurs qu'on ne se lasse pas de regarder, à défaut de scruter le visage de leurs personnages pour en deviner les secrets : Rooney Maria est une dépressive très sensible et Jude Law, un psy devant lequel on se mettrait volontiers à nu.

13:09 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, jude law, effets secondaires

10 mai 2013

Sans regrets, la vie serait dérisoire

Des volutes d'encre de Chine dans l'eau, comme les volutes de fumée d'In the mood for love le raffinement de Wong Kar-Wai, allant jusqu'au maniérisme, est affiché dès le générique de The Grandmaster. Et la première scène, que l'on devine être un combat, sans comprendre qui attaque qui ni comment (et certainement pas pourquoi), est gorgée de cette sensualité qui veut sentir dans le détail, sentir la matière, jusqu'au plus petit élément qui le constitue, sans en perdre une goutte. Elles tombent donc au ralentit, s'éclatent et rebondissent lorsqu'elle ne sont pas fendues par une épée – chorégraphie miniature du combat qui les jaillir.

Macro et ralenti extrêmes font apparaître le grain de la peau, la dilatation de l'oeil, le flottement des cheveux, le tourbillonnement des flocons de neige, la chute des pétales de fleur et des hommes. À tout moment le temps peut être dilaté et le présent vécu comme un souvenir, repassé au ralenti pour le retenir, se repaître de ce qui est déjà passé. Cela ne rend pas le film lent mais presque trop rapide au contraire : l'image est si riche qu'on n'a jamais vraiment le temps de l'absorber, d'en saisir tout ce qui mérite d'être apprécié. Face à cette saturation des sens, seule la contemplation peut sauver de l'irritation. Le visage de Zhang Ziyi y invite, si lisse qu'il aimante le regard qui, ne trouvant aucun point d'accroche, ne peut que passer et repasser sur ce visage et s'étonner de ce qu'une telle détermination se dégage de son mutisme.

Gong Er, la femme qu'elle incarne, est en effet dépositaire d'une partie de l'héritage de son père, maître de kung-fu. Elle n'hésite pas à affronter l'homme devant lequel il s'est incliné ni à le venger lorsque son disciple le trahit – une femme forte, ce qui la rend terriblement belle. Belle comme la technique qu'on lui a transmise : les 64 mains ; terrible comme l'issue, mortelle, de cet enchaînement. Petit à petit, à mesure que sont esquissés les tempéraments, les styles, les écoles des maîtres de kung-fu, on comprend qu'il ne s'agit moins de techniques de combat que d'un style et d'une discipline de vie. Le geste n'est plus seulement un mouvement, il a une portée éthique et esthétique – un art, martial, comme il en existe un autre, en Occident, chorégraphique.

Bien que la dimension éthique ne soit que très lointainement présente dans la danse, c'est ce parallèle qui m'a permis d'entrer dans cet univers : la discipline repose sur un apprentissage de règles, codifiées, mais surtout un apprentissage de soi, de maîtrise de soi, qui va jusqu'au laisser aller (savoir s'incliner devant l'adversaire). J'y retrouve cette puissance très particulière, la puissance qui naît de l'extrême concentration. Pensez, pour les balletomanes, à ces rares danseurs qui fascinent davantage par un simple geste, voire par leur immobilité, que par les plus grandes prouesses techniques. L'analogie a ses limites mais permet de comprendre que la chorégraphie des affrontements n'est pas seulement un ornement : l'esthétisme qui s'ajoute à l'efficacité est un moyen de montrer qu'on affronte moins son adversaire que l'on ne se mesure à lui, pour s'éprouver soi-même. Le niveau de maîtrise supérieur, qui passe par la joute verbale, n'est plus guère filmique et ne se produit qu'une seule fois, entre le père de Gong Er et Ip Man.

À partir de là, je commence à comprendre les visages impassibles, leur pudeur, l'économie de la parole – toutes choses qui avaient plutôt tendance à m'exaspérer jusque-là, me donnant envie de les prendre par les épaules pour les secouer comme des pruniers. Je ne dois manifestement pas être la seule Occidentale à penser comme ça, car les deux acteurs principaux (ou que l'on décide de rendre principaux en extrayant la non-histoire d'amour de l'Histoire qu'on nous conte) ont des visages beaucoup plus expressifs que les autres, où affleurent toutes sortes de « sentiments ténus ». Il y a une beauté de l'infime, étouffante pour certains, que je retrouve jusque dans les traits fatigués d'Ip Man - Tony Leung. C'est ce qui m'a retenue dans ce film, plus encore que les questions d'héritage, de filiation, de tradition, qui irriguent pourtant toute l'histoire – et dans lesquelles, les gros plans n'aidant pas à saisir une vision d'ensemble, je me suis un peu perdue. Il faut reconnaître que le film, réalisé sur une période de dix ans, est un peu chaotique (confondre deux personnages n'a certainement pas aidé, je l'avoue). Cela dit, si l'histoire est quelque peu décousue c'est aussi qu'il n'y a en définitive pas vraiment dans The Grandmaster – je veux dire autre que l'Histoire ou que les histoires qui auraient pu se passer.

Il y a des vies que l'on s'est appliqué à vivre selon la discipline que l'on s'est imposée, par laquelle on s'est construit – une chose que nous ne sommes pas vraiment à même de comprendre sous nos latitudes, qui aurons tendances à y voir des destins brisés. Apparemment, c'est pour cela que Wong Kar-Wai a tourné deux fins : l'une à destination du public local et l'autre à destination du public occidental, plus conclusive. Je suis prête à parier qu'il s'agit de la discussion entre Gong Er et Ip Man, que l'on nous aura offert comme consolation à ce que l'on n'est guère capable de voir que comme des amours contrariées, alors qu'il s'agit aussi et avant tout d'un choix, d'une éthique de vie. Les quelques scènes-impasses qui introduisent la Lame, un autre maître de kung-fu, sans jamais l'incorporer au récit, improbables pour les lecteurs* que nous sommes, sont là pour nous le rappeler : il s'agit de l'histoire de quelques vies remarquables portraiturées, pas d'une histoire romanesque au sens où nous l'entendons (même si l'on peut évidemment l'y trouver). Ce parti-pris narratif, selon lequel l'histoire ne vaut pas en vue de son déroulement mais pour elle-même, correspond à un art de vivre, résumé par une citation de Bruce Lee, juste avant le générique : A man does not live for, he simply lives.

[La scène près du train a un petit côté grandiose à la Anna Karénine...]

Pas de conflits de grandes causes, pas de dilemmes cornéliens, dans ce cas : des choix qui s'imposent et avec lesquels il faut vivre. Sans regrets, la vie serait dérisoire. Je ne suis normalement pas adepte de ces phrases-dictons que les personnages de films chinois improvisent avec dix syllabes, une fleur et une métaphore ; les devinettes censées révéler le sens profond des choses me laissent dubitatives. Mais cette parole de Gong Er lors de sa dernière entrevue avec Ip man m'a frappée : les regrets ne signifient pas que l'on aurait dû agir autrement (ce seraient des remords) - ils sont seulement le souvenir de ce que les choses n'ont pas toutes eu une valeur égale pour nous, l'assurance de ce que l'on n'a pas traversé la vie dans l'indifférence. Cela a quelque chose de libérateur, vous ne trouvez pas ?

* Dans une interview, Wong Kar Waï parle des romans d'arts martiaux chinois (dont les chapitres fonctionnent indépendamment les uns les autres comme des portraits juxtaposés), de sa volonté de s'en inspirer mais de l'incompréhension que cela aurait suscité en Occident où la conception traditionnelle de l'intrigue exige un fil conducteur. Cela me fait rire lorsque je pense à Kundera et à sa forme romanesque contrapunctique, une innovation... européenne, en fin de compte.

14:16 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, cinéma, the grandmaster

08 mai 2013

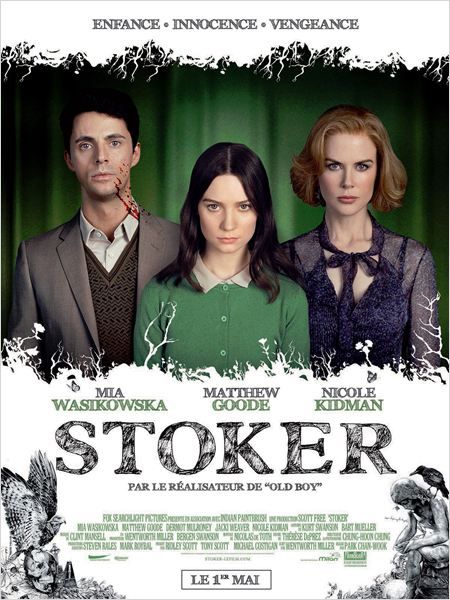

Who are you, Stoker ?

Stoker. Une giclée de sang sur le cou de l'homme : Bram Stoker. Aucun vampire mais la même étrangeté, la même précision de l'anodin qui finit par vous glacer le sang. Un mari mort et son frère disparu, l'oncle Charles, qui s'installe dans sa famille. Une veuve éclatante, séduite et sans remord. Une fille Adams, sauvage mais première de la classe. Des disparitions et de lourdes sculptures déplacées sur la terre meuble. Tout est trop évident pour qu'on y croit et pourtant trop évident pour ne pas arriver.

La réalisation nous maintient dans la fascination : on ne peut pas détacher son regard de l'image parfaite, parfaitement glamour, parfaitement glacée, parfaitement glaçante, que renvoient la mère et l'oncle. Pas des clichés, malgré les vêtements impeccables, les grands verres à vin, l'immense propriété, la tenue de tennis : des images. Que l'on ne peut pas lire, qu'on ne peut que regarder indéfiniment, sans jamais être sûr de ce qu'elles signifient. Comme la lampe de la cave qu'India, la fille, met en branle, suppléant à un interrogatoire qui n'aura jamais lieu, la caméra balance d'un gros plan à l'autre, s'enivre de détails, de sons que seule India perçoit avec une telle acuité. Aussi classique que soit la narration, on a en réalité peu de repères, ne serait-ce que sur l'époque : les vêtements aux cols victoriens, la Jaguar et les lunettes de soleil de celui qui y est adossé (cette attitude, exactement l'ex de ma mère – je comprends maintenant pourquoi il filait un peu la frousse à mes grand-parents)... jusqu'à l'emballage des glaces, il règne une atmosphère rétro qui n'est pas entièrement résorbée dans le mode de vie très bourgeois de la famille – surtout lorsque la grand-mère est équipée d'un téléphone portable. Des images encore et toujours, des images évidentes, qui se dérobent à mesure qu'on les observe.

Who are you ? Question compliment à laquelle la mère n'attend pas de réponse, fascinée par tant de perfection, insoupçonnée, cachée des années durant par son mari. Question que l'on se pose aussi, moins à propos de l'oncle que de la fille. La fascination qu'il exerce sur elle est moins affaire de séduction que de prédation. La regarder lui suffit à l'immobiliser, elle, la chasseuse qui a rempli la maison d'animaux rares, étouffés de paille ; l'avoir regardée lui suffit à la faire jouir, elle qui n'aime pas être touchée. Car tout au contraire des images léchées de magazine, où la sensualité a disparu, chassée par l'impératif de la séduction, elle envahit tout, jusqu'à devenir étouffante. On scrute les visages jusqu'à l'écoeurement – écoeurement qui ne vient pas tant les deux actrices ont ce grain de peau cinématographique, qui suinte la sensualité, animale, bestiale, ce grain de peau sur lequel la caméra passe et repasse, comme la caresse agacée d'un amant, qui ne peut jamais se repaître de la peau, de l'odeur de sa partenaire. Une qualité australienne apparemment, qui avait déjà fait crever l'écran à Mia Wasikowska (des origines polonaises, de surcroît) dans Jane Eyre, et qui assure son empire à Nicole Kidman, dotée d'un instinct quasi-infaillible pour choisir ses films. Cependant, à la différence de celle-ci, solaire, celle-là semble plus réservée, ce qui achève de rendre ambiguë son personnage.

<!-- Arrêtez ici votre lecture si vous comptez aller voir le film -->

India ne s'emporte pas. C'est le calme avec lequel elle agit qui est glaçant : le calme qui accompagne d'ordinaire des gestes calculés mais qui sont ici totalement instinctifs. Il n'y a pas de plan, pas de vengeance, pas d'Oedipe mal digéré. L'oncle lui passe l'escarpin au pied mais ce n'est pas à sa mère qu'elle s'en prend : le désir est plus fort que la fascination, rompue de façon sanglante, au fusil de chasse. On fait parfois quelque chose de mal, pour éviter de faire pire : c'est le père qui emmenait sa fille à la chasse pour dévier cette pulsion qu'il pressentait, qu'il redoutait, qu'il retrouvait – celle de son frère, enfermé pour avoir tué, enfant, leur cadet. Plus encore que Charles, qui adore celle qu'il a initiée, faisant tomber les garde-fous imaginés par le père pour contenir cette pulsion, India est libre : libre de jouir et de tuer, libre de tuer et d'en jouir. Cette liberté folle, sadienne, le réalisateur a pris soin de la mettre à l'abri du jugement moral en nous la montrant telle quelle au début du film, lorsqu'on ne savait pas encore que la jupe retroussée par le vent caressait la jambe d'une meurtrière et que les magnifiques fleurs rouges, fleurs du mal, n'étaient pas sauvages mais arrosées de sang. Il faut que le film s'arrête pour que la fascination laisse place à l'horreur. Et au désir. Horrifié : oui, j'ai pris du plaisir à voir cette fille en prendre elle-même dans le meurtre. Va falloir faire avec.

17:50 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, nicole kidman, stoker, mia wasikowska

15 avril 2013

Les Amants passagers

Almodóvar, c'est toujours pareil : on croit connaître la chanson – la lettre à Elise reximée du générique coloré – et le résultat est toujours décalé. Après les comédies déjantées, les derniers films d'Almodóvar s'étaient resserrés, concentrés autour d'une intrigue qui conservait dans son orbite les exubérances du réalisateur. Les Amants passagers abandonne cette intrigue centrale mais conserve le resserrement par un habile usage du huis-clos : l'avion dans lequel on vient d'embarquer ne pourra pas atterrir à cause d'un train d'atterrissage bloqué et le personnel de bord, craignant la panique, a drogué les passagers de seconde classe, réduisant le nombre de personnage à un petit noyau dont les électrons partent en live. Le téléphone de bord et ses liaisons épisodiques assurent le renouvellement de l'air scénaristique tandis que la tension du huis-clos rend cette comédie aussi explosive que Kika ou Femmes au bord de la crise de nerfs

Des stewarts tellement folles que ce sont elles les véritables hôtesses de l'air proposent alcool et mescaline à, pêle-mêle, un businessman à Macbook Air, une célèbre domina, une vierge que frustre son don de voyance, un couple de jeunes mariés dont la fille porte la robe Sandro que j'ai non pas en vert mais en orange, un commandant de bord qui en vire à loisir côté sexe... qui s'avèrent être, pêle-mêle... débridée, escroc, tueur à gage, bourreau des cœurs, homo, hétéro, mégalo et même acteurs de comédie musicale. L'avion plane à 2000, on a perdu pied : le principe de réalité ne fonctionne plus que pour agiter ce petit monde et le plaisir du spectateur tient tout entier aux situations plus abracadabrantesques les unes que les autres, qui relient les personnages de manière totalement farfelues.

Au final, l'explosion tant attendue s'est déjà produite au moment où on la redoute le plus : explosion de rire en même temps qu'explosent les angoisses, les délires et les désirs des personnages. Répliques décalées, sexe burlesque, caricatures ambulantes : cela ne résout rien mais ça détend bien et l'on s'aperçoit à peine que c'est passé. La cellule de crise d'Almodóvar fonctionne pour le spectateur autant que pour les personnages : je ne saurais que trop vous recommander de vous installer dans les sièges rouges du MK2, d'attachez vos ceintures et de méprisez les consignes de sécurité pour vous aussi décoller.

21:12 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, almodóvar, les amants passagers