15 juin 2011

Vivre sa vie

La première scène augurait bien : un couple discute au comptoir, sans se regarder, côte à côte, sans que le spectateur puisse les voir, de dos. C'est juste, on ne connaît jamais son propre visage lorsque l'on parle – sauf à se regarder dans un miroir mais l'héroïne n'y a droit qu'en vertu de sa vocation à devenir comédienne. Les acteurs nous tournent donc résolument le dos et ce surplus d'artifice, en nous éloignant des conventions, nous ramène un peu plus près du naturel. Même chose pour cette musique qui prend son élan romantique puis s'arrête abruptement pour nous projeter dans un réel brut, insignifiant, une rue avec des murs lézardés, un bruit de moteur qui ralentit en peu plus loin et celui des talons sur le trottoir. Cette musique enrayée me déroute dès le début, lorsque le générique s'affiche sur le profil gauche d'Anna Karina alias Nana, puis de face et enfin sur son profil droit ; pour un peu, on en aurait fait le tour. Curieusement, plus Godard s'attarde sur son personnage, moins celui-ci en est un. D'abord, Nana donne plus dans le roman zolien que dans Shakespeare en prostituant ses rêves d'actrice ; on la voit simple spectatrice au cinéma – le film en abyme, intégré au montage et non pris avec sa salle de projection comme cadre, me ramène à la mienne : je sors du film, un peu ennuyée, et je regarde Palpatine à la dérobée. On se voit rarement de profil dans un tête-à-tête, puis la scène est suffisamment lente pour ne pas diffuser un éclairage de stroboscope et, contrairement à la couleur, un peu verdâtre, le noir et blanc va bien au teint. J'apprécie davantage que Jeanne d'Arc. Heureusement, celle-ci meurt et nous retournons à notre personnage qui, disions-nous, en est de moins en moins un. De même que le modèle du portrait ovale d'Edgar Poe (lu à Nana par son amant non client) perd de ses couleurs à mesure que son mari la peint, Nana perd de son charme à mesure que le film se déroule. L'issue est la même, elle finit par en mourir, le cinéaste l'exécute rapidement en un tableau. Que pouvait-il faire aussi d'une personne dont la figure est la lapalissade ? Nana est une nana tout comme, nous dit-elle, une assiette est une assiette, un verre est un verre, un homme est un homme. Elle est à peu près aussi inspirée que dans sa discussion avec un Platon de comptoir (« Nana fait de la philosophie sans le savoir » – nous autres hommes des cavernes cinématographiques sommes heureux d'être ainsi éclairés) : coquille vide. Et je ne suis pas bien persuadée que le film l'ait absorbée plus que moi ; en vérité, je ne m'écrirai pas que c'est la Vie elle-même.

23:37 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma

07 juin 2011

A Clockwork Orange

You can't eat the orange and threw the peels away – a man is not a piece of fruit, protested some salesman not long before his death.

C'est pourtant ce que fait Alex, le personnage d'Orange mécanique, qui tabasse qui n'a pas l'heur de lui plaire et viole qui lui plaît trop. J'ai cru que je ne tiendrais jamais le premier quart d'heure, prise du même dégoût qu'avaient suscité les premières pages de Voyage au bout de la nuit. Violent rejet. Mais tout comme on est forcé de rendre à Céline ce qui lui appartient, la glaire gloire de son style, on est obligé d'en reconnaître à Kubrick. Car ce qui est débectable, ce n'est pas tant la violence que sa gratuité : du pur spectacle. Sa mise en scène est virtuose – à vomir mais virtuose. Virtuose parce qu'à vomir. On massacre en bowler hat et chantant sous la pluie. J'ai du mal à concilier ces clowneries sadiques avec les pitreries réjouissantes qui sont pour moi attachées à la musique du Grand pas de deux parodique de Christan Spuck, tout frais de la semaine dernière. Et cela va de mal en pis, chaque tentative pour s'abstraire du spectacle nous y enlise davantage, comme lorsque Alex, « soigné » par a brave new world, est exhibé sur scène, en proie à la souffrance de ne pouvoir être tenté par le sexe ou la violence sans être terrassé par la nausée. Le spectateur, oppressé comme une vulgaire orange, n'y échappe pas : il est voyeur, et ne peut fermer les yeux, à l'instar Alex dont les paupières sont maintenues ouvertes par des crochets pendant le traitement – avec le prix de la place et la rangée de spectateurs à déranger dans le rôle des crochets. Si je n'avais pas été au cinéma, je n'aurais jamais pu voir ce film jusqu'au bout. J'ai d'ailleurs encore du mal à comprendre qu'on puisse s'infliger ça plusieurs fois. À moins qu'on s'y habitue, comme on s'habitue aux horreurs du journal télévisé, parce que cela finit par devenir un spectacle avec son présentateur-récitant, ses refrains de « véritable tragédie » et son pathos. Il faut alors que ce spectacle soit consciemment mis en scène par Kubrick pour qu'on en découvre à nouveau l'horreur, avec l'horreur d'entrevoir que ce n'est pas la violence qui nous est insupportable mais son spectacle. On n'est pas sorti de la colonie pénitentiaire. Ses murs ont juste été repeints, flashy.

22:38 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (6)

22 mai 2011

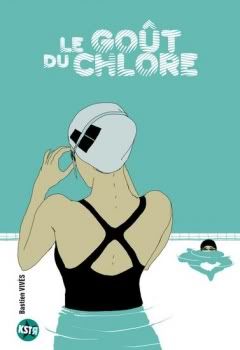

La première tasse de chlore et autres menus déplaisirs

Le Goût du chlore est à la BD ce que Les Triplettes de Belleville sont au dessin animé : le muet rendu éloquent. Au bout de quelques planches grâce auxquelles Bastien Vivès nous épargne la question de savoir si les personnages sont privés de l'usage de la parole, on plonge dans le grand bleu vert – piscine oblige – pour ne plus ressortir de cette ambiance de chewing-gum à la chlorophylle (à mastiquer lentement, donc). Malgré le peu de paroles, cet album ne se lit pas particulièrement vite : il faut laisser à chaque case le temps de résonner du vacarme inarticulé des piscines, ou du silence bruissant de l'apnée, silence des amants avant qu'ils ne se touchent, silence dans lequel la galipette d'une nageuse confirmée redevient fœtus ; voir dans la page entière de vignettes de verrière la monotonie du dos crawlé, et la solitude du nageur, bras gauche dans une case, bras droit dans la suivante. L'auteur a du passer autant de temps avec des lunettes de plongée sur le nez qu'un crayon à la main pour que se retrouvent les lignes d'eau – troubles pour les parties du corps immergées, effilées et précises pour les adeptes de la natation, pataudes pour le barboteur qui éclabousse tout le monde, sveltes et musclées pour celle qui (avec le même maillot Arena que j'avais autrefois) fascine le personnage principal de la BD, condamné à la piscine par son kiné.

Il faudrait être aveugle pour ne pas tomber amoureux, ne pas suivre les mouvements du corps devenus danse – car, bonnet banc et blanc bonnet de bain, c'est encore de danse qu'il s'agit (encore ou déjà, si l'on prend la perspective de l'auteur plutôt que de ce blog). Il n'y a de longueurs que si l'on ne prête pas attention à cette caresse répétée de case en case, ce corps réfracté sous toutes ses facettes. Il n'y a pas d'histoire, s'est plaint celle à qui je l'ai empruntée. Ce n'est pas exact : il n'y a pas l'histoire à laquelle on s'attendait. J'aime ce genre de déception, où l'on est finalement moins déçu que contré. Comme dans Joueuse, où j'avais été reconnaissante à Caroline Bottaro de ne pas faire tomber Sandrine Bonnaire dans les bras du joueur qui l'avait initiée aux échecs ; leur unique scène d'amour est passée sous ellipse, concession discrète à la dynamique narrative qui impose un dénouement à la relation intense et intime qui s'est nouée tout au long du film. Le spectateur/lecteur peut être comblé sans que le personnage le soit – c'est aimer le désir.

13:04 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bd, livre

22 avril 2011

Pina en 3D

Dur pour les yeux. On nous vante les mérites de la 3D, mais il y a ce que l'on ne dit pas : avant la projection, on ressemble à des mouches avec nos grosses lunettes en plastique, et après, à des lapins albinos qui ont fait une nuit blanche tellement on a les yeux explosés (pendant, on a juste réajusté vingt fois la superposition des lunettes de vue et de 3D). Autant dire que si le procédé technique est admirable et n'a plus rien à voir avec les reliefs verts et rouges des premiers essais, son usage me laisse quelque peu dubitative. Il n'était pourtant pas gratuit : la danse, art de l'espace par excellence, lui donne une caution esthétique, au-delà des effets à sensations dans les parcs à thème ou la publicité qui a précédé le film. Mais curieusement, cette technique qui redonne du volume aux mouvements me fait perdre de vue les corps, les déréalise. Peut-être est-ce seulement une question d'habitude ; toujours est-il que j'ai eu l'impression de voir des personnages de synthèse, et je n'aurais pas été surprise de leur voir pousser des ailes en tournant sur eux-mêmes. Dans le film, le montage inclut un extrait de Café Müller dans la maquette du décor que commentent deux danseurs ; pour moi, tout au long du documentaire, les danseurs n'auront cessé d'être cela : des marionnettes miniatures qui se baladent dans une maquette. Des images d'archives ont également été incluses, qui ont demandé quelques secondes de réadaptation, le temps que le cerveau arrête de se concentrer tout entier à synthétiser les souffrances oculaires et reprenne son travail d'interprétation en découpant lui-même dans l'image les plans que le réalisateur impose dans la 3D (plus une chose apparaît proche, plus l'image est dédoublée – mais d'après les variations qu'il m'a été donné de voir, j'imagine que ce traitement est le résultat d'un choix, et non des dimensions spatiales de ce qui a été enregistré).

Direct, c'est le parti pris de Wim Wenders qui n'épilogue pas sur le mythe Pina. À l'image de la chorégraphe (dont l'une des danseuses a reçu une corrections en vingt ans de carrière), son documentaire n'est pas disert. Il y a bien quelques commentaires et des témoignages de danseurs, mais dans l'ensemble, on se contente (et on nous contente) de montrer. Exhibition technique, peut-être, mais pas seulement : la danse n'est plus traitée comme une illustration mais comme un art qui parle de lui-même. Même lorsqu'on entend les danseurs témoigner, on ne les voit pas parler – seulement leur visage en mouvement, dansant–, et ce sont leurs expressions qui font résonner les paroles de la voix. Pour autant, cette autonomie de la danse n'exclut pas d'essayer de la traduire dans le langage, autre, de la langue. Cela indique parfois une faille par laquelle se glisser dans l’œuvre : c'est ainsi que j'ai pleinement apprécié en la revoyant une scène que les répétitrices tentaient de faire comprendre aux grands enfants des Rêves dansant. Je regrette qu'on ne puisse nous en indiquer davantage. Car il faut bien le dire, malgré le titre du film réduit à son seul prénom, Pina Bausch n'est pas facile d'accès, ni pour ses danseurs qui avaient pour elle plus d'awe que d'admiration, ni pour le spectateur qui, en fait de documentaire direct, se prend un direct dans la tronche.

Déroutant, au final. Comme beaucoup de gens, j'imagine, je n'ai découvert Pina Bausch (la danse, pas le nom) que cette année (rien de tel que la mort pour rendre un artiste immortel), avec le Sacre du printemps à Garnier et les Rêves dansants au cinéma. C'est maigre – au moins autant que le corps vieilli de la chorégraphe dans ses dernières années. À son corps décharné font écho des mouvements désincarnés (corps vide qui avance, aveugle, dans Café Müller, et devant lequel un homme écarte brutalement les chaises pour qu'elle ne s'y cogne pas) qui rendent paradoxalement les corps humains – trop humains. Ce ne sont plus des corps séduisants ni même performants : des corps carcasses. J'ai été vaguement étonnée de ne pas trouver les danseurs beaux sur scène, puis surprise de les trouver beaucoup mieux lors des interviews, et plus encore lorsque les femmes disaient se sentir belles grâce à Pina : j'avais au contraire l'impression qu'elle les enlaidissait. Comme si la danse aspirait la beauté de leur trait sans la faire rejaillir sur eux. En même temps, peut-être est-ce précisément la raison pour laquelle la danse de Pina Bausch peut devenir belle, loin des lignes auxquelles on est toujours prompt à s'arrêter. Reste que sans ligne esthétique, physique, j'ai du mal à en trouver une directrice. Une des danseuses racontait que Pina leur disait de continuer à chercher, sans savoir quoi au juste ; difficile ensuite pour les spectateur d'y trouver quelque chose.

Je peine, parfois cela m'ennuie un peu, mais parfois aussi ce que je vois est déchirant, comme lorsque cette femme se jette à répétition dans puis des bras d'un homme ou lorsque cette autre tombe raide, continuellement rattrapée par un homme qui l'érige à nouveau. La répétition n'est pas comique, elle est douloureuse, pénible comme une tâche toujours à recommencer. Les hommes s'y efforcent, y perdent leur force, et pourtant, c'est seulement là que cette force existe, qu'ils sont en vie. Et même si je n'irais pas à tout prix voir un spectacle de la chorégraphe, même si je n'y comprends pas grand-chose, je recommanderais ce documentaire, rien que pour cette force violente et vitale à la fois, pour cette tendresse toujours crue et par là même déchirante.

23:36 Publié dans Souris de médiathèque, Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2)