13 décembre 2010

Quelques pièces de Monet

Comme c'est le cas lorsque le Grand Palais abrite un grand nom de la peinture, l'exposition affiche complet, toutes dates et heures confondues. Grâce soit donc rendue au CE de ma mère, qui nous a permis d'avoir des places, avec une conférence en prime, qui s'est déroulée avec diapos dans un studio à part pour ne pas encombrer les salles. Si l'on n'atteint pas la densité de surpopulation qui contraignait à grimper sur les bancs de repos pour voir les tableaux de Klimt (curieusement, hein, on se battait nettement moins pour Schiele et Kokoschka), on n'en a pas moins la désagréable impression d'être sur un tapis roulant qui défile devant les tableaux, lesquels, sitôt apparus, échappent à la contemplation. Du coup, j'adopte la technique maternelle qui consiste à zigzaguer dans le désordre et à se précipiter dès qu'il y a une éclaircie. C'est déjà mieux, même si on ne se débarrasse pas de quelques importuns qui n'ont rien compris à l'affaire et, non content d'être plantés à moins de deux mètres du tableau, mettent leur gros nez au raz de la toile, quand la tache de peinture qu'ils examinent ne cesse d'être insignifiante qu'à distance (comme cet effet de brouillard :)

C'est déjà pénible en temps normal, mais avec des tableaux qui ne prennent parfois tout leur relief que depuis l'autre bout de la salle, cela devient exaspérant.

Cela me fait mal de dire ça, mais si vous n'avez pas réservé d'entrée ou si vous habitez en province, achetez plutôt le catalogue d'exposition ; avec ma mère, nous nous sommes demandé pourquoi certains tableaux rendaient mieux en reproduction avant de comprendre le pourquoi de cette aberration : les photographie avaient probablement été prises à une distance raisonnable que n'autorisait pas l'affluence dans les salles. Un comble, des salles combles pour des visiteurs pas entièrement comblés.

Du coup, je passe plus vite sur les débuts tâtonnants où l'artiste n'a pas encore affirmé son style propre, sur des natures mortes au carré, sur des nymphéas répétitifs à tendance inachevée ou encore sur les... dindons. Certes, on pourrait arguer que c'est encore un motif blanc sur lequel étudier les effets de lumière, mais il y a des limites au rachat des œuvres de commande.

Préférer les Femmes au jardin et leurs blancs caméléons, beige-gris sous l'ombrelle ou olivâtre sous la verdure ; regard baissé, la femme à l'ombrelle invite à passer son chemin, que l'on emprunte pour suivre la femme fuyante et finir son tour sur le manège du couple. La communication a laissé la place à l'expression : les couleurs y conversent plus que les personnages.

Autre Femme au jardin, qui me donne moins l'impression d'être dans un jardin que d'être caractérisée par lui, une femme au jardin comme il y a une femme à l'ombrelle. Fantôme blanc, sur le côté, elle semble là pour nous indiquer ce qu'il faut regarder et donner du relief au bosquet de fleurs, de même qu'une silhouette de Caspar David Friedrich révèle la grandeur des montagnes.

Sans personnage pour vous introduire, certains paysages ne se laissent pas pénétrer. Même ténue, j'aime apercevoir une présence humaine pour prendre la mesure (qui n'est pas toujours l'échelle) du tableau.

Les Glaçons sur la Seine à Bougival cessent d'être quadrilatères blanc par les quelques traits noirs qui se tiennent sur la rive, et la Débâcle n'est telle que pour ceux qu'on devine embarqués.

Les paysages à la chaîne peinent à me toucher, sauf parfois, comme pour ce Vieil arbre du confluent qui se découvre au détour d'un bras de rivière comme un naufragé sur une île déserte, qui agiterait les siens.

C'est tranquille, pourtant, presque miraculeux, avec la lumière qui coule depuis les montagnes comme un projecteur divin. J'ai remarqué à plusieurs reprises cet éboulement du regard, de gauche à droite, comme si le tableau se lisait.

Je l'ai remarqué dans un Train à la campagne, où le dénivelé, légèrement surligné par le train qui disparaît derrière les arbres fait de la clairière un îlot de sérénité.

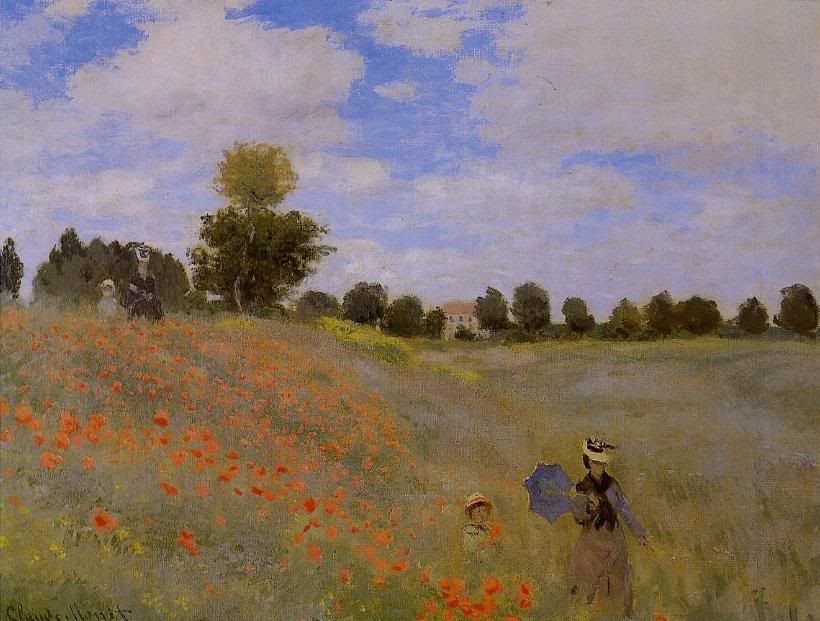

On le retrouve dans les Coquelicots à Argenteuil, plus importants que les personnages, semble-t-il, mais qui n'ont le rôle-titre que de mener d'un couple mère-enfant à l'autre (même chose pour les Lilas temps gris qui abritent l'ombre d'une jupe corolle).

Cela m'a arrêtée Sur la falaise de Pourville, autrement assez anodin (il manquerait des personnages pour rendre l'effet plongeant des Falaises de craie sur l'île de Rügen de Casper Daviv Friedrich – encore lui, je sais, sans savoir pourquoi).

Même si pour Monet, la lumière importe davantage que le sujet, je ne peux souvent m'empêcher de préférer les scènes humaines aux paysages et j'ai le sentiment que les séries de Meules sont surtout là pour éduquer notre regard (quand bien même Monet les a retouchées en atelier pour les harmoniser et pouvoir ainsi les exposer ensemble – indice : Van Gogh lui aussi à peint des meules en guise d'études), qu'elles valent essentiellement pour ce qu'elles nous apprennent à voir de ces autres tableaux, plus riches, où l'impression visuelle est aussi sensible mais risquerait de passer inaperçue en raison de sa richesse même.

Le quai du Louvre a tôt fait de nous happer par sa profusion d'immeubles et de personnages et même si la flamme verte que forme l'arbre est en évidence au milieu du tableau, elle n'est pas flagrante. C'est ainsi, nous dit la conférencière, que Monet s'est détourné des scènes urbaines et de leur multitude pour se concentrer sur des sujets où rien ne vient divertir le regard. Peut-être à l'excès : au fil de sa vie, Monet a restreint son domaine de peinture, s'aventurant rarement à plus de deux kilomètres à la ronde (il a besoin de bien connaître un lieu pour pouvoir le peindre), pour finir par se fixer à Giverny où il créé son jardin tel qu'il veut le peindre (imiter en peinture la nature que l'on comprend en analogie avec l'art, cela me rappelle les élucubrations d'Aristote avec le bois de son lit – comme beaucoup de philosophe, il aurait mieux fait de prendre une poule pour éviter de nous pondre un œuf) ; bientôt ce n'est plus le jardin qu'il peint dans la fenêtre de sa toile, mais son bassin, sur lequel il se penche, à l'horizontal (tout horizon disparu) comme plus tard Pollock le fera sur ses toiles par terre (les conférenciers aussi font de drôles de rapprochement pour tracer leurs lignes d'évolution – dans ma méchante ignorance, je dirais qu'on aurait plutôt tendance à se diriger vers la singerie, d'ailleurs). Monet se resserre sur l'essentiel mais comme les huiles du même nom, c'est difficilement consommable à l'état pur. 250 tableaux de nymphéas, tout de même, c'est limite imbuvable.

En s'approchant de la mort, Monet s'approche aussi de l'abstraction et je préfère revenir un peu en arrière, aux périodes où la forme n'est plus dilué dans le fond mais où le fond n'est pas encore dilué dans la forme (de plus en plus informe, du coup). Je veux bien que l'essentiel ne soit pas le thème d'un tableau, mais ce n'est pas un hasard si son modèle s'appelle un sujet ; l'effacer, c'est du même coup gommer le sujet perceptif (qui se donne toujours en même temps que son objet, le sujet du tableau – vous me suivez ?). Du coup, j'aime par-dessus tout les tableaux qui tiennent l'équilibre entre le figuratif et l'abstrait (le fond et la forme, l'objet et le sujet ; choisissez les mots qui vous plaisent), où il y a une présence qui donne forme aux couleurs - pas nécessairement un personnage, juste une présence comme la pie dans le tableau éponyme.

Perchée sur la barrière, elle est comme la clé qui permet d'entendre la symphonie de blanc du tableau ; elle s'envole : tout s'écroule sans cette clé de voûte.

Rue Montorgueil, la foule n'acquiert se présence que par les drapeaux qui agitent leurs couleurs comme autant de cris.

Une présence, ce peut également être la trace d'un passage, un chemin qui vous promène dans le tableau. On s'engage dans le jardin Moreno par un sentier qui n'a de sens que par la villa figurée au fond mais qui nous fait pourtant faire un détour dans les traits presque abstraits du jardin.

Même chose avec le Grand canal de Venise : le regard s'engouffre dans l'enfilade des bâtons et pourtant c'est l'à-côté que l'on irait bien visiter, cet à-côté dont les bouts de bois semblent avoir absorbé toute la couleur (il faudrait en faire une infusion). Ce pas de côté et ce bleu, en fin de vie, j'entends un écho de Kundera, qui s'étouffe dans la tranquillité de cette Venise noyée, belle en cet instant débarrassé de touriste.

Beauté de cette quasi-immobilité comme si l'apaisement des morts parvenait un instant à ceux qui, encore en vie, peuvent jouir, sereins, du spectacle. Même silence et effacement que chez Camille Monet sur son lit de mort.

Le peintre s'est fait peur par son obsession de peindre jusqu'aux couleurs de la mort sur la peau de sa femme. Pourtant, coiffe bretonne, voile de mariée, linceul, ou effacement, le blanc sauve cette Ophélie des eaux de l'oubli.

Pour finir, et pour le plaisir, quelques toiles qui ont été des découvertes :

La Terrasse Sainte-Adresse. Je me suis demandé pourquoi ces drapeaux, plantés là, alors qu'il y a déjà de magnifiques plates-bandes. Puis j'ai compris qu'ils étaient l'équivalent d'ancres marines : lorsque le regard avance dans le tableau, il est immédiatement cadré par les deux drapeaux et, avant même d'avoir perçu leur présence, s'arrête au bord de l'eau, en compagnie de l'homme et de la femme à l'ombrelle jaune ; si l'on regarde uniquement la partie droite du tableau, en revanche, l’œil dépasse le bastingage muret marron et dérive vers la mer : à/au bord du tableau, on est embarqué !

Le déjeuner. Une table, une ombrelle, un chapeau (et une femme, une autre, un enfant) mais tout ceci reste marginal par rapport à la grande tache de lumière, centrale. Lumineux, mon cher Watson, vous pouvez vous reposer, c'est l'heure de la digestion.

Intérieur après-dîner. C'est exactement ça. Lampe jaune arrondie, table ronde en bois clair, ombre circulaire et à côté de ce bonhomme de lumière seulement, trois personnes. Il y a quelque chose de Hopper là-dedans, j'aime beaucoup.

La Capeline rouge. Rideaux tirés mais vitre barrée : un spectacle se refuse, que nous voudrions voir dans la femme à la capeline quand celle-ci le cherche à l'intérieur, de notre côté, suivant les lattes du parquet. C'est la femme de l'artiste, certes, mais c'est ici une passante, qui fait ses adieux en même temps qu'elle se présente - révérence.

18:20 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : peinture, exposition

28 octobre 2010

Prends Lagerfeld à toi

Dernière semaine d'exposition et dernière journée de gratuité, forcément, il y avait du monde à la Maison européenne de la photographie. La file d'attente déborde dans une bonne partie de la rue de Fourcy, mais elle avance assez régulièrement et j'ai à la fois le temps et la patience d'attendre. Bien régulée, l'affluence ne gêne ainsi pas trop la visite – même si cela implique d'attendre à nouveau sur le palier du deuxième étage. Une salle de « photographie », sur la ville et l'architecture, complète la salle des photos de mode auxquelles on s'est préparé. Dans la première (par laquelle je finis, en bon mouton de Panurge, qui s'aperçoit bien tard que le « ← début de l'exposition » était masqué par le reste du troupeau), je trouve :

[un grand tirage sur toile,

dans une salle à l'accrochage aéré,

une de mes photos préférées,

peut-être à cause de l'angle inouï d'un lieu qui m'est pourtant familier]

le château de Versailles, qui a implosé sous sa grandeur ; il ne reste plus qu'un fronton déposé comme une couronne en haut des escaliers – coucher du soleil ;

un bout de château que j'avais déjà péché dans le même bassin (en bas, à gauche) ;

des maillages souples ou géométriques selon que ce sont des poutrelles de Tour Eiffel ou le feuillage d'arbres, qui ont été solarisés ;

une façade d'immeuble new-yorkais pleine de d'escaliers, renversée sur le côté comme une tranche de gâteau qui laisse apercevoir les différentes couches dont il est composé ;

une autre façade semblable qui nous incline un peu plus vers le vertige ;

une statue équestre par l'arrière, floutée comme les feux d'une voiture dans les embouteillages de nuit ;

le Panthéon en décoration d'aquarium, flanqué d'une anguille dessinée d'un trait blanc ;

un coucher de soleil à contre-jour sur la Concorde, savane urbaine avec ses lions statufiés et ses feux de brousse tricolores ; les voitures ne s'interposent pas contre le décor mais en émergent, comme un troupeau du brouillard.

« La photographie fait partie de ma vie. Elle ferme le cercle de mes préoccupations artistiques et professionnelles. Je ne vois plus la vie sans sa vision. » Cela me donne des visions, mais je m'en amuse beaucoup et cela me décrasse le cerveau, qui accueille et manie les idées, même curieuses, avec plus de souplesse et de malléabilité.

Dans l'autre salle, celle des photos de moooeude, il y a d'abord des accrochages pêle-mêle avec des embryons de séries, dont j'écarte par exemple les clichés pailletés de robots, et dont je garde :

un grand manteau qui marche d'un bon pas dans un parc, mouvement figé dans le tourbillon flou du décor ; je regarde et suis bientôt plantée avec la même netteté au milieu du tourbillon de visiteurs ;

un visage de femme peint, à la boucle de cheveux en bronze verdi (en haut, au milieu) ; j'imagine son corps potelé comme une statue ;

Aurélia Steiner, parce cette femme à la coupe au carré et aux yeux d'une grande acuité est penchée à une balustrade ; balcon plutôt que bateau, qu'importe, j'y vois l'amante vieillie ;

la confusion des cheveux et des traits à l'encre de tous poils ;

un transfert qui transforme la photo en aquarelle et la séance de pose glamour en peinture italienne de la Rome antique ;

[détail]

une Salomé qui n'est en fait rien qu'une femme avec une couronne de fleurs et des gants verts, c'est l'aspect tableau, qui m'a fait penser à Moreau ; maintenant, ce serait davantage à Klimt : les bras pliés, l'un sur une étoffe dorée posée sur la table, l'autre sur le genoux, elle me fascine ; (avec le fauteuil rouge à côté, et la suite de l'expo, je me demanderais presque : une pute en fleur ?) ; rehaut des petites éclaboussures de couleur par-dessus la couleur de remplissage (j'avais lu quelque chose à ce propos dans un bouquin sur Vermeer, mais on le visualise mieux chez Whistler, par exemple).

une femme débarquée dans un tableau de Hopper (un intérieur feng-shui Fendi, en fait) ;

Lagerfed qui fait son comics.

Ensuite, parmi la mosaïque de portraits, j'isole :

une épaule si avancée qu'on la dirait remontée comme un col, et qu'elle cache le cou ; épaule sensuelle par la velléité de se cacher ? - on dirait qu'elle imite le geste de pudeur d'Agnès dans l'Immortalité ;

la pause qui permet de s'arrêter sur la tendresse d'une femme pourtant en tenue de pose ;

une Tour Eiffel – chapeau pointu ;

une couronne de Tours Eiffel ;

une apparition sur son fond blanc ;

un homme-aigle (nez et pommettes).

Enfin, je déroule les trois pellicules de campagnes de pub et de photos de mode en tous genres (on ne demande pourquoi Chanel n'est pas sponsor de l'expo), érotiquement chargées pour la plupart :

de trois photos, je me fais un petit film : un profil dense, dans la matière, tient à la main un cercle tracé d'un trait, comme un fil à couper le beurre ; le monocle est mis en place sur le visage, de face, éclairé, pour une vision tranchante ; forcément, ça finit par un œil au beurre blanc, fard clair bien au-delà de la paupière (je suis très bonne spectatrice, je me suis fait rire toute seule de cette séquence incongrue) ;

chez une femme, le saillant des pommettes, souligné par les attaches d'un porte-jarretelle ; chez un homme, les sourcils accent grave-accent aigu repris par les muscles de l'aine ;

le buste d'une femme renversée sur le parquet, cheveux défaits, chemise ouverte sur la plastique qui palpite ; la cadrage qui ne voile ni ne dévoile le sein mais coupe juste au téton, et se retrouve sur une ou deux autres photos ;

un dos nu plongeant (à moins que cela ne soit la main qu'on y imagine ) ;

une mariée et son déshabillage de noce ;

le chignon Bunny d'une femme de dos, tête chapeautée et baissée, le tailleur soulignant sa chute de rein ;

un mannequin - Ken valsant aux côtés d'une vraie Barbie en plastique ;

une femme en robe fourreau noire, enlacée par les cuisses colossales d'une statue de Titan ;

une rose à côté d'un piédestal ;

une détresse classe, difficile à imiter. Une visiteuse avait essayé sa propre version, mais, mal chaperonnée, le petit béret rouge tombait comme une soupe au milieu des cheveux. N'est pas classe qui veut.

19:05 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : exposition, photographie

Le petit ailleurs de Louis Garrel

"- Le Petit tailleur, ça me dirait bien.

- Hum ?

- De Louis Garrel.

- Grumpf.

- Cela ne dure pas bien longtemps...

- Grumpf.

- Y'a Léa Seydoux.

- Il faut que je vois ce film.

- Tu vois qu'on est fait pour s'entendre."

La Nouvelle Vague à l'âme

Malgré toutes les références aux années 1950-60 que je laisse le soin aux cinéphiles chevronnés de trouver, le moyen métrage de Louis Garrel n'est pas un film d'époque, ni de celle de la Nouvelle Vague, ni vraiment de celle d'aujourd'hui, dont tous les éléments qui permettraient un ancrage par trop agressif ont été gommés. Cela aurait aussi très bien pu se passer ailleurs que dans la capitale, si Paris n'était justement cet endroit fantasmé qui n'existe nulle part. Le temps et le lieu ne relèvent ici que du conte, qui cisèle son histoire dans une fascinante miniature (petit tailleur, quelques quarante-cinq minutes).

D'ailleurs, l'histoire est surtout histoire de filmer de belles images ; presque juste de belles images, mais justes : des gestes. Ceux du tailleur, les mains rassemblées autour du travail de l'aiguille, qui lui donnent la posture humble d'une vieille personne, comme ceux qu'Arthur, l'apprenti tailleur, porte à Marie-Julie. On prend la mesure de son amour lorsqu'il prend celles de son corps endormi, le drap froissé autour des hanches, une exploration au mètre, sous toutes les couture, avant de confectionner une robe de main de maître. Il l'habille de son regard et de son désir, d'une robe banche avec des bandes noires, graphiques, rendant plus cruel encore qu'un autre la déshabille (Arthur ramasse la robe, reprend son amour).

J'adore la scène où il la détaille ; la caméra filme son visage à elle et il énumère : la bouche, le nez, un œil, un autre œil ; puis la caméra ne donne vie à son blason surréaliste, reproduit chacune de ces parcelles (l’œil, on dirait une photographie de Man Ray) et donne raison à Arthur, il ne peut la voir en entier, quand bien même l'entier serait résumé dans le visage aimé. Pour la voir, il ne lui faut pas la voir, mais la recomposer par l'imagination – perception étrangement juste : il l'imagine.

Il faut dire que la jeune comédienne lui en fournit la matière. On ne la voit jamais jouer et pour cause : sa comédie commence hors-scène, dans la mise en scène tragique de son existence. Car, à y bien regarder, ce n'est pas au film qu'il faut reprocher de poser, mais bien à Marie-Julie, immobilisée de profil, la figure en pleurs, l'essence de la fille triste.

Le cinéaste, lui, se contente de faire une pause sur cette attitude ; tout le film n'est qu'un écrin pour un moment vécu en dehors de la vie - mise en pause-, en dehors de sa course précipitée : l'épisode commence et s'achève par les cavalcades furieuses d'Arthur qui se rend au théâtre, la première fois pour assister au spectacle, la seconde pour y manquer Marie-Julie, repartie avec son fiancé, qui doit l'aimer lui aussi, pour passer outre ses caprices indécis.

Ce n'est donc pas par pur caprice qu'on nous refuse l'accès au théâtre, même si on entend quelque chose de la répartie enfantine dans « Le théâtre, soit on y va, soit... on n'y va pas. » , même si l'expédient de filmer « pendant ce temps » ce qu'il se passe ailleurs, d'errer dans les rues ou les bars, est plein d'humour : il ne faudrait pas croire que Marie-Julie tienne quoi que ce soit de la petite Catherine de Heilbronn (hormis le rôle – à la limite, Arthur serait davantage une petite Catherine défaite). Alors que l'héroïne de Kleist finit, par la force et la pureté de son attachement, par inspirer l'amour à l'homme auquel elle s'est mystérieusement accrochée, celui de Marie-Julie ne peut que rapidement expirer puisque cet amour n'est rien d'autre que celui d'Arthur - elle est tombée amoureuse de son rôle d'amoureuse. La petite Catherine n'impose rien (que sa présence) ; la future grande comédienne exige Arthur à ses côtés, veut l'arracher à sa vocation pour qu'il devienne un miroir parfaitement lisse.

Dès lors, le choix entre Marie-Julie et Albert, le maître-tailleur, n'est pas un choix entre l'amour et le métier (deux formes de passion, en somme, si le métier est entendu comme vocation), mais entre l'amour-passion et l'amour-relation. Avec Marie-Julie, le présent pour avenir, l'extase de s'arracher à soi-même, le grand jeu ; avec Albert, l'avenir depuis le passé, le respect de ce que l'on veut être, les petits points. Lorsque Arthur essaye ses pensées brouillonnes sur Albert (provoquant la brouille) et tente de trouver un compromis lorsque c'est précisément ce que ne lui autorise pas l'attitude de Marie-Julie (elle lui a passé le mètre autour du cou), sa décision est en réalité déjà prise et ses révoltes velléitaires traduisent la douleur d'un arrachement qui s'est déjà produit. Arthur a choisi : celui qui l'avait choisi (pour reprendre l'atelier) - contre celle qui s'était laissée choisir sans l'élection réciproque qui garantit la relation. C'est un conte très moral, comme aurait pu l'entendre Rohmer. Pas la raison contre le cœur, non : entre la fille et l'homme, Arthur a choisi l'amour – d'où l'inversion des codes lorsque son affection pour le vieil homme le conduit à l'exagération d'un baise-main puis d'un bouquet en signe de réconciliation. « Mais ce n'est pas à moi qu'il faut apporter des fleurs, mon p'ti ! », bougonne le tailleur. Cette note finale est une petite merveille ; elle fournit un contrepoint comique qui interdit de prendre toute l'histoire au tragique. L'épisode est clos mais on se le repasserait bien en boucle.

14:10 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, décorticage

24 octobre 2010

C'était tellement possible !

Oncle Vania, de Tchekhov, au théâtre de l'Athénée, samedi 23 octobre

Mise en scène de Serge Lipszyc

Tchekhov n'était qu'un nom pour moi, que je ne savais même pas orthographier, alors lorsque Inci m'a proposé de la rejoindre avec le Teckel et Melendili pour voir une de ses pièces, je suis partie d'un pourquoi pas enthousiaste, sans savoir du tout à quoi m'attendre. Even now, I don't know exactly what I have been attending : juste avant que la lumière ne s'éteigne, Inci nous souffle que c'est plutôt une pièce déprimante, mais, sans pour autant lui donner tort lorsque la lumière s'est rallumée, j'ai pas mal ri – de ce rire qui ne relève pas du comique, mais bien de l'humour, cette étrange manière qui empêche de jamais s'y retrouver et de trancher. Si la pièce porte le nom de l'oncle Vania, alors que le texte de celui-ci n'excède pas celui des autres personnages et qu'il fait même parfois figure de marginal, c'est qu'elle en adopte la position distanciée et le regard ironique qu'il porte sur ce petit monde.

Robin Renucci (oncle Vania), dont j'ai beaucoup aimé le jeu et les petites lunettes dorées ; derrière, Serge Lipszyc, dont le rôle du médecin (un peu trop certain de l'absence de certitudes) était moins convaincant que sa mise en scène (où l'humour ne permet pas qu'une intention ou un personnage prenne le pas sur les autres).

« Il sera bientôt trop tard. »

La vieille nourrice, déjà là avant que la pièce ne commence, tricote le temps que nous nous installions. Elle n'a rien d'une Parque pour autant, ne se mêle pas du destin, et souligne en contrepoint de sa présence tranquille les perturbations introduites par Alexandre Vladimirovitch Sérébriakov (les noms : l'une des raisons pour lesquelles il faut voir et non pas lire la pièce – entre prénoms et patronymes, on aurait vite fait de créer des synonymes d'un même personnage) dans la maison de sa défunte ex-femme. Depuis qu'il est là, on mange à plus d'heure et ce dérèglement temporel touche bientôt toute la vie des personnages : Elena Andréevna, sa nouvelle femme qui l'a épousé par amour (de lui et de sa science), regrette à présent de ne pas avoir un mari plus jeune, comme le docteur. Ce dernier, dont est éprise la trop jeune fille du professeur, n'a d'yeux que pour la belle-mère de celle-ci, qui avoue, alors qu'elle l'est toujours, avoir été « un peu séduite » par le médecin. Mais il est trop tard, elle est mariée et fidèle – à ses idéaux plus peut-être qu'à son mari. C'est ce que ne comprend pas le médecin, qui n'obtient d'elle qu'un baiser ou deux, et que ne veut pas comprendre oncle Vania, lui aussi amoureux de celle qui a pris la place de sa défunte sœur, mais qui, contrairement au médecin engagé dans la lutte contre la déforestation (c'est son rêve d'humanité, lorsque tous ceux qu'il soigne sont « toqués »), a perdu ses illusions. Tout « était tellement possible », semble-t-il, lorsque les choix n'avaient pas encore été faits, qu'on ne peut défaire. Mais il ne savait pas que même l'absence de choix en devient un ; les ramifications indéfinies de la vie ont été coupées, quelque chose est mort en même temps que quelqu'un, la mère de Sonia et la sœur de Vania, qui seule assurait la cohérence de leur univers familial et laissait croire à une vie harmonieuse. Il a toujours été déjà trop tard.

« Si j'avais eu une vie normale, j'aurais pu être Schopenhauer... »

On comprend peu à peu que si oncle Vania ne peut pas voir en peinture le professeur à la retraite, c'est parce qu'il l'a par le passé encadré et révéré comme une icône, avec le reste de la famille (la mère, qui se repaît de discussions et de brochures, en est restée une admiratrice inconditionnelle). Ce qu'il ne peut lui pardonner, c'est d'avoir cru à ses articles sur l'art, auquel, oncle Vania s'en rend compte à présent, le professeur ne comprend rien. Il n'en restera pas une ligne, son érudition n'a pas pesé plus qu'une bulle ; elle éclate en même temps que le vague espoir d'immortalité qui était une caution à la vie laborieuse d'oncle Vania, consacrée à la gestion du domaine pour cet homme qu'il admirait, et maintenant ressentie comme un sacrifice. S'il avait eu une vie normale, dit-il, il aurait été un Schopenhauer - confirmant par-là la foi qu'il ajoute aux travaux de l'esprit. Il ne pardonne pas son absence de réussite au professeur, auquel il avait remis sa procuration, et celui-ci ne s'y trompe pas lorsqu'il retourne contre l'oncle son reproche (re-proche ; proches, il le sont plus qu'ils ne l'imaginent) de nullité.

« Ils vont crier et puis ils vont se taire » (la vieille nourrice)

Oncle Vania croyait plus à l'art que le professeur lui-même et sa désillusion n'en est que plus amère, d'autant qu'il ne peut comme lui se consoler par la jeunesse de sa femme. La figure féminine à laquelle l'oncle désabusé est relié n'est autre que sa nièce, Sonia, jeune fille à l'idéalisme lucide, pétrie d'espoir plutôt que de principes (une sorte de petite Catherine de Heilbronn dans un monde désenchanté où il n'est plus possible d'inspirer l'amour par la force exemplaire du sien). Contrairement à sa belle-mère qui trouve peut-être une note d'optimisme dans le dynamisme du médecin mais n'a que faire de ses préoccupations forestières, Sonia reprend à son compte les arguments de l'homme et admire moins sa capacité à espérer qu'elle ne la partage. L'un comme l'autre ne sont pourtant pas de doux rêveurs : le médecin sait que lorsque l'homme n'est pas un paysan « arriéré », ni un petit bourgeois dont il n'y a que la bêtise qu'il n'accomplisse pas « petitement », il ne peut qu'être un de ces « hystériques, rongés par l'analyse, la réflexion... » ; Sonia, quant à elle, ne rêve pas à l'avenir, mais à un au-delà de la vie laborieuse, qui ne peut être que l'au-delà, repos qui ne viendra qu'après avoir enduré la vie. C'est en lui tenant ce discours qu'elle remet au travail son oncle et suggère qu'on peut être lucide sans désespérer – sinon en espérant, ce qui n'est peut-être que le propre de la jeunesse et de sa force.

La pièce se finit par le départ du professeur (i.e. l'éloignement de la tentation de donner un sens à sa vie par les livres) et de sa femme (l'illusion de l'amour), et ainsi le retour à la routine apaisante où l'on prend ses repas à l'heure, et où l'on fait les comptes du domaine plutôt qu'on ne les règles avec la vie. La vieille nourrice assise à tricoter ainsi que Sonia et oncle Vania penchés sur leurs cahiers m'ont déclenché une bouffée voltairienne de « Il faut cultiver son jardin » - le médecin a peut-être raison, une vie oiseuse ne peut être saine. Rien ne vaut la drogue douce du travail – ou de l'art, pour un homme de lettres (le « Il faut agir » du professeur fait d'autant plus rire qu'il est une réalité pour lui – alors qu'il n'est plus qu'une réalité de papier pour oncle Vania, qui ne parvient plus à voir une action dans la création – dédoublement de la poïesis) ou un spectateur qui veut bien se regarder lui-même lorsqu'il regarde une pièce. C'est triste, mais l'on ne peut qu'en rire, et continuer jusqu'à ce que la vie soit élucidée.

Sans attendre Godot, mais seulement le train, nous sommes allées prendre Melendili et le Teckel, une mousse, Inci, un chocolat et j'ai conclu par une mousse au chocolat.

12:37 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théâtre