04 novembre 2012

The Rake's Progress

Habituellement, l'héritage miracle d'un obscur oncle intervient sur la fin, lorsque les amants ont été surpris ensemble au lit et qu'il faut trouver une condition au jeune homme désargenté pour pouvoir le marier. Dans The Rake's Progress, il survient dès le début alors que Tom et Anne profitent des mœurs de leur époque* pour batifoler sans convoler, sous le toit même du futur beau-père. De Molière à Stravinski, la providence est devenue hasardeuse, ouvrant au danger plus qu'elle en écarte. L'homme venu annoncer au jeune homme fainéant que jamais il n'aura à travailler le précipite dans le désœuvrement.

Sous prétexte de faire fructifier l'héritage, il l'entraîne à la ville. Pour quitter la chambre lumineuse où les rideaux volaient sous l'action des ventilateurs et laissaient entrer « des parfums et des sons d'allégresse » d'une nature printanière, Tom emprunte une petite échelle dont il descend un à un les degrés – la descente a commencé. Il laisse derrière lui cette chambre qui apparaît déjà comme un souvenir, encadré et inatteignable, et se laisse initier au plaisir – ou à ce qui est communément admis pour tel, Tom ne semblant pas en prendre outre mesure. Élève docile et désœuvré, il sombre peu à peu dans la débauche mais, ce qui est curieux, beaucoup moins par goût que par faiblesse. Au milieu des prostituées, il pense encore à Anne, l'aime et en souffre, sans pour autant songer à la retrouver.

Nick Shadow fait de lui ce qu'il veut et lorsqu'il lui fait miroiter une invention miraculeuse qui change les pierres en pain, Tom s'illusionne davantage encore qu'il n'escroque les ouvriers. Cette machine d'alchimiste soi-disant chrétien, Olivier Py la figure sous forme d'une roue dont les rayons sont des néons : hypnotisé par ce qui brille facticement, Tom ne voit pas que la roue tourne et que sa chance est en train de le perdre.

Déçu par la nature qu'il rend responsable de sa mécompréhension des plaisirs et de la nature humaine, il prend son contrepied sur le conseil vicié de Nick et décide de s'enticher de ce qu'elle a produit de plus laid. Baba, femme à barbe et bête de foire, lui apparaît comme le remède au plaisir, qui lui-même devait l'être à l'amour. C'est alors une débauche, non plus des sens, mais de grotesque et d'acrobaties. Jongleurs, musclors, nains, danseuses de revue emplumées grouillent sur scène et font alors ressortir le parti-pris d'Olivier Py de ne pas avoir représenté la débauche à demi-mot. Au-delà de la provocation qu'il y a à exhiber porte-jarretelles et nudité bandée à des spectateurs très convenables, le bordel qui se tient sur la scène du palais Garnier trouble autant les habitudes de l'amateur d'opéra que les sens de Tom. Le premier, distrait par ce qui s'agite sous ses yeux, peine à se concentrer et à écouter, tout comme le second a du mal à entendre la voix de la raison ou même celle, avec un e, de la nature.

Esclave d'une liberté qu'il a voulue et qui, en l'absence de liens, ressemble davantage à une errance, Tom ne peut plus croire à sa bonne fortune. Les dettes se soldent par une vente aux enchères ; après les bêtes de foire, c'est tout un bestiaire de sculptures qui est exhibé devant un public curieux et contempteur : boa, autruche et un for-mi-dable pingouin (le mien est tout fier de se faire épousseter par procuration par une soubrette).

Froid. La descente aux enfers se finit sans feu ni flamme – à la rue. Corps exténué, Tom s'est perdu et avec lui, la raison. L'homme qu'Anne, sainte Anne, récupère n'est plus ni lui-même ni le même : elle peut lui pardonner mais lui ne peut pas se racheter. Elle veille sur ce vieux fou comme sur l'enfant qu'il lui a fait avant de la quitter, jusqu'à ce qu'elle comprenne que la Vénus qu'il aime n'est pas plus elle qu'il n'est Adonis : il n'a jamais eu le cœur de l'aimer autrement que comme un idéal regretté. La force lumineuse d'Anne (Anne Trulove) n'a pas réussi à sauver Tom de son ombre, Shadow méphistophélique – seulement à la préserver de son amour. L'épilogue rit jaune : sans dieu, pas de morale à l'histoire quand ses protagonistes en ont été dépourvus.

Le vrai héros de l'histoire, c'est Nick, i.e. Gidon Saks, formidable voix et acteur.

Vu en compagnie de Palpatine.

12:19 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : opéra, musique, garnier

05 octobre 2012

Soirée Balanchine

Jusqu'à présent, mon parti-pris d'improvisation fonctionne plutôt bien : après les invitations et le Pass, je récupère la place d'Elendae pour la soirée Balanchine. Perchée sur mon siège de bar installé en fond de loge, je vois beaucoup mieux que je ne l'aurais cru.

Sérénade

Le souvenir de ce ballet laissé par le NYCB lors de sa venue à Paris rend pleinement justice aux intentions du chorégraphe, qui s'est inspiré du ballet romantique (à l'origine, les costumes étaient bleu pâle) mais aussi de danses guerrières. Or, il ne reste plus grand chose de celles-ci dans les Willis éthérées de l'Opéra de Paris. Les formations savantes et inventives se plient et se déplient docilement, sans que l'on soupçonne la fougue qui doit ressusciter les mortes amoureuses. Seule Mathilde Froustey possède la dynamique nécessaire pour tirer le ballet de l'ennui vers lequel le tire une interprétation à la Émeraudes. Il ne s'agit pas de grand chose : un port de bras déployé plus lentement, avec un léger retard sur le corps de ballet, tandis que les jambes ont déjà amorcé un autre pas, donne l'impression que le mouvement s'enroule sur lui-même ; un saut attaqué un demi-temps plus tôt paraît incomparablement plus incisif, au point que je me demande si le final de The Concert ne serait pas au moins autant une parodie de Sérénade que de Giselle. À cette musicalité évidente s'ajoute une compréhension fine de la dualité de ce ballet ; j'en vois la preuve dans ce temps de flèche conquérant, immédiatement suivi d'un cambré qui en dissipe l'agressivité – une agressivité évanescente, voilà tout.

Quant à Eleonora Abbagnato, c'est davantage le souvenir de sa présence solaire que son pas de deux qui me donne du plaisir à la retrouver – même si cela s'arrange lorsque les cheveux lâchés infléchissent le ballet vers davantage d'abandon. L'onirisme de Sérénade vient bien de ce que ce sont des Willis en chair et en os.

Mathilde Froustey par @IkAubert

Agon

T-shirt blanc et collants noirs pour les hommes aux pieds de Mickey Mouse ; justaucorps noir et collants blancs pour les femmes à la taille très marquée. Attitudes décalées et pieds flex, ces derniers s'agitent comme des notes de musique sur une partition – des croches, de toute évidence. Le flegme de Karl Paquette fait merveille dans les suites de pas très rythmées, tandis que Myriam Ould-Braham replendit plus sûrement que si elle avait une rivière de rubis sur la poitrine, grâce à l'écrin d'équilibres manipulés par ses partenaires. À l'assurance de la technique s'est ajoutée celle de l'étoile. Quant aux deux autres membres de la constellation, il faudra que j'apprenne à les apprécier, même si Mathieu Ganio m'agace de moins en moins et que Ludmila Pagliero a fait preuve d'une technique impressionnante qu'on ne peut lui enlever.

Myriam Ould-Braham par @IkAubert

Le Fils prodigue

Le désamour général pour ce ballet, comparé à Phèdre, m'avait rendue méfiante, mais il n'a de commun avec la pièce de Lifar que l'inspiration mythologique des costumes – en aucun cas l'esthétique de la pose qui la rapprochait du théâtre. Le Fils prodigue me fait davantage penser au genre naïf du Petit Cheval bossu : compères avec jarres et trompette, père-patriarche à grande barbe, jeunes sœurs à voiles et fils en jupette, tous mi-russes mi-helléniques. Une fois le fils aventureux ayant sauté par-dessus la clôture, celle-ci est retournée et se transforme en table de taverne. Une chenille de bonshommes aux crânes chauves et aux pas martelés en grande seconde pliée l'alpague avec ses deux compères et l'attire dans les filets (des jambes) de la courtisane.

Avec sa coiffe entre mitre et couronne égyptienne, son nombril-croissant de lune, ses jambes-toiles d'araignées et sa cape rouge mi-royale mi-infamante qui couvre tantôt ses épaules tantôt son impudeur, enroulée comme un drap autour de ses cuisses, la courtisane est à la fois divine et prostituée. C'est éclatant lorsqu'Agnès Letestu se campe une jambe écartée, la pointe fichée dans le sol, et fait jaillir de sa coiffe une main aux doigts écartés – sensuelle et hiératique. Elle séduit évidemment le jeune homme qu'elle a tôt fait de dépouiller avec la complicité des bonshommes -bestioles qui traversent la scène dos à dos, comme si les androgynes de Platon avaient hérité des deux visages de Janus.

Détroussé et misérable, le jeune homme souffre le martyre, adossé à la clôture-table érigée comme la colonne de Saint Sébastien. Jusque-là bondissant, Emmanuel Thibault rampe et traine le calvaire de son personnage jusqu'au bercail, où il se hisse jusqu'au pardon de son père avec la maigre force qui lui reste dans les bras. Image finale : le fils prodigue dans les bras de son père, enveloppé d'un revers de cape de sa bienveillance miséricordieuse.

Emmanuel Thibault et Agnès Letestu par @IkAubert

[Agnès Letestu ne sait pas sourire,

mais les rôles impérieux lui conviennent fort bien.]

Avec de nombreuses miss balletomanes, dont j'attends le compte-rendu, et Aymeric.

14:51 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, ballet, garnier

01 octobre 2012

Capriccio, la foi en l'humour

Le premier Pass de l'année m'aura permis de voir Capriccio, de Strauss, avec les surtitres, ce qui fait tout de même une sacrée différence pour un opéra à la dispute si subtile. Ton oder Wort, musique ou paroles, le compositeur et le poète défendent chacun la suprématie de leur art. Mais comme l'on ne saurait débattre sur scène de pures théories et comme le sens est inséparable d'une certaine sensualité, ce duel prend la forme d'une rivalité amoureuse : il s'agit de séduire la comtesse qui les invite, ainsi qu'un metteur en scène et une fameuse actrice, pour préparer son anniversaire.

La déclaration du poète prend d'abord la forme d'un poème dramatique, récité par l'actrice et le frère de la comtesse, critique qui se rêve comédien, puis d'une déclamation-déclaration susurrée à l'oreille de la principale intéressée, ce qui lui fait quelque peu douter de la sincérité des sentiments exprimés, qui ne devraient pas supporter la publicité. Jamais deux sans trois, le poème est mis en musique par le compositeur et touche enfin la comtesse, qui ne sait cependant si elle doit en attribuer le mérite au poète, qui a fourni la base de l'œuvre, ou au compositeur qui a fait résonner les mots de manière à ce que la comtesse en entende l'intention.

Le metteur en scène entend couper court à cette version musicale de la poule ou l'œuf, qui ne se pense qu'au niveau du lied, en attirant l'attention sur la dramaturgie. Mais à ses maquettes de décors et ses ingénieuses machineries, l'assistance oppose l'inconsistance des livrets qui lui permettent de faire apparaître des dieux ex machina, bergers, nymphes et créatures fantastiques à l'appui. Sa défense prend la forme d'un couple de chanteurs italiens qu'il invite à se produire – l'occasion d'un duo parodique hilarant où les solistes, peu soucieux de la mort de leur personnage, ne cherchent qu'à se faire valoir au détriment de leur partenaire. Décalage de ton et de sujet, on ne se reconnaît pas dans ces opéras italiens ; la toge romaine enfilée par-dessus les vêtements souligne la non-réfutation de la critique, tandis que le petit sac à main dont ne se départit pas la chanteuse fait de ce genre de représentation un spectacle typiquement bourgeois (même petit sac à main ridicule dans la parodie du grand pas de deux – c'est un accessoire efficace). Cela fait mouche et, bourgeois gentilhomme flatté, le public applaudit chaudement le duo alors même que la dispute chantée reprend avant l’acmé, comme pour les désamorcer. Moquez-vous de nous, pourvu que vous parliez de nous.

L'opéra italien n'apparaît pas qu'à cette seule occasion : il est présent en filigrane dès le début, dans le débat entre la parole et la musica, posant au passage la question de savoir dans quelle langue l'opéra doit être chanté. Les citations sont nombreuses, de Rameau à Puccini et j'en manque sûrement encore la moitié. Maîtrise de la composition et sens de l'histoire et de l'humour vont de paire, la musique étant tour à tour orchestration de l'opéra et citation à l'intérieur de l'opéra ; les musiciens sortent alors de la fosse pour se retrouver sur scène, sextuor en répétition ou pianiste. La mise en abyme du livret et de la musique est renforcée par celle de la mise en scène, d'une intelligence délectable.

La scène est dès le début identifiée comme telle : la comtesse, qui assiste aux répétitions, est en effet dans la salle, parmi les spectateurs. Lorsqu'elle monte sur scène pour rejoindre son salon, celui-ci redevient scène, à la marge duquel le critique, sa sœur et le metteur en scène n'hésitent pas à planter leurs chaises, tournant le dos au public pour mieux s'y substituer. Même lorsque sonne l'heure de prendre le chocolat et que le salon reprend ses droits sur la scène improvisée, le dédale des fauteuils est parcouru par une jeune danseuse, divertissement duquel les personnages cherchent à se détourner pour reprendre leur différend, alors même que cela aurait dû le suspendre. La surenchère cornélienne vire à la cacophonie : trop de dispute théorique tue l'opéra, il faut reprendre l'histoire – mais d'abord faire taire les argumentaires. On renvoie chacun chez soi, rideau. Sort alors de sa cachette un vieux souffleur, myope comme la taupe qui lui donne son nom, pour un intermède rideau baissé, qui me rappelle le lamento du jardinier, dans l'Électre de Giraudoux. Hors de l'histoire, hors des histoires que suscite la dispute théorique, on souffle un temps dans l'espace-temps ménagé par le souffleur.

Les invités et le souffleur partis, l'histoire peut reprendre sans abyme, mais le rideau se lève... sur un autre rideau de scène, à l'identique. Impossible de les distinguer, le monde est un théâtre, et la scène, très vivante. Le metteur en scène (Robert Carsen, pas le personnage) nous le souffle : le personnage ne s'avance plus avec sa personnification, mais la métaphore tient toujours. Hésitation prolongée de la comtesse entre le compositeur et le poète, entre le son et le sens... Prolongée, car une question extérieure à l'opéra (car faisant retour sur cet art) ne peut se résoudre à l'intérieur de l'opéra (et son histoire) sans le mettre en péril. Le choix est impossible pour la comtesse et impertinent pour le spectateur qui vient d'assister à la brillante démonstration de l'équilibre entre les deux : la question de la primauté de la parole ou de la musica ne peut être résolue, car elle ne vaut plus, bien que sa métaphore reste en place à travers les personnages qui l'ont posée.

[Photo d'Éric Mahoudeau]

S'abymer dans la contemplation...

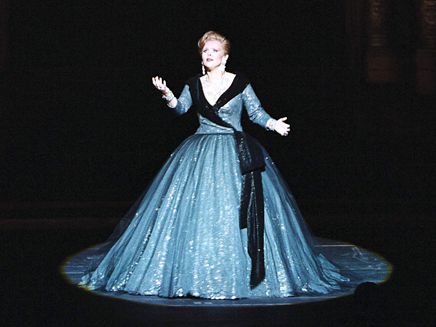

Pour sortir de l'opposition entre thèse et antithèse, il faut sortir de l'opéra particulier qui l'a posée : les décors disparaissent, la scène redevient scène, avec ses coulisses et ses machinistes, la comtesse, Michaela Kaune à qui l'on apporte un verre d'eau, et le petit foyer, dont les décors étaient une réplique, retrouve sa place au fond de la scène, dans son enfilade. Cette déconstruction n'a rien de la destruction : c'est une apothéose. Les murs s'effacent en même temps que le dilemme de l'opéra et l'on sort de l'impasse sans avoir eu à choisir. Le dépassement de l'opéra (par l'opéra) est une révélation – que l'on ne comprend pas mais que l'on l'entend : la comtesse a beau énoncer ses doutes, la musique la contre-dit et nous annonce que la synthèse a déjà eu lieu. L'hésitation prolongée entre son et sens reste en suspension ; la comtesse, à la robe bleu nuit pailletée, semble flotter dans le ciel.

[Photo d'Éric Mahoudeau]

Ne reste plus à la fin que la danseuse, tout au fond, à la barre du petit foyer : ni les paroles ni la musique ne prévaut, ce qui vaut est le mouvement de l'un à l'autre, des paroles à la musique et de la musique aux paroles. On passe aussi du couple des notes et paroles à celui de la musique et de la danse, comme si, de la poésie à la musique et de l'opéra à la danse, il y avait toujours un art pour en englober un autre. Mais ça, c'est peut-être moi qui choisis de le voir...

Pour prolonger le délice de l'hésitation :

le livret de l'opéra, Palpatine, qui l'a vu avec moi une seconde fois, Aymeric...

10:22 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, garnier

09 septembre 2012

Capriccio, en allemand dans le texte

Cette année, j'ai pris peu de places de spectacles, donc je saute sur les occasions. La séance de travail de Capriccio en était une belle, surtout qu'elle ressemblait fort à un filage. J'aime l'ambiance du théâtre en pleine journée, avec ses lumières nocturnes, les tables de répétition installées sur les fauteuils – depuis un certain temps déjà, en témoignent lampes, ordinateurs et papiers posés dessus –, les allées et venues des machinistes – et de tout un tas de personnes dont on ne connaît pas bien le rôle, sinon qu'elles concourent à orchestrer les répétitions... et les loges que l'on ouvre l'une après l'autre rien que pour nous, où l'on peut étaler ses affaires et se coller contre les parois en velours rouge, faire la grimace dans le miroir et espionner le couloir en remettant en place la petite voilette du gros œil de bœuf. Mieux qu'une chambre, une loge à soi, où le spectateur se prépare, au même titre que l'artiste, qu'il baille, gelangweilt, ou ne tienne pas en place sur son siège, voll Ungeduld – le trac du spectateur.

Je surprends des mots, comme des bribes de conversation, et je crois pouvoir suivre sans prompteur, mais le secret de l'opéra est bien gardé. Les chanteurs en T-shirt ou en abyme vocalisent naturellement leur dispute artistique et savante ; ils ne s'entendent pas mais se comprennent – tout le contraire de la souris ex-germanophone que je suis. C'est un dîner de grandes personnes où l'on commence à somnoler sur fond de sujets sérieux. Quand soudain, une annonce retentit : « Schokolade ! » Le dessert est servi, finie la sieste suite au bol de riz surmonté d'oignons, d'escalope de porc panée et d'omelette, le divertissement dansé à une seule danseuse constitue une excellente promenade digestive. Ragaillardie, j'écoute mieux, même si je n'y entends toujours rien – jusqu'à la fin, épiphanie énigmatique, où la chanteuse s'avance en robe de bal tandis que la salle recule jusqu'au petit foyer. L'opéra de Strauss s'est développé, la danseuse, dernière colonne, le retient un dernier instant à la barre avant que le rideau tombe et que le jour se fasse : il faut que je reçoive mon Pass jeune avant la fin des représentations.

Mit Palpatine.

11:12 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, garnier, arop, séance de travail, allemand