31 janvier 2012

Retour rapide

L'avantage d'une grosse boîte, c'est son CE. Pour me consoler d'être mise en boîte, je profite donc de la médiathèque et de ses rayonnages bien fournis en DVD. L'occasion de rattraper des films loupés au cinéma ou de se hasarder en des terres totalement inconnues sur lesquelles je n'aurais pas misé l'achat d'un DVD.

Dracula

J'ai lu le roman de Bram Stoker à la rentrée, aussi cette adaptation tombait-elle à pic. L'écriture du film efface celle des lettres et des journeaux sur laquelle est fondé le roman. Les courts-circuits de Francis Coppola sont sidérants : d'esthétisme, comme l'oeil de la plume de paon qui devient lune, mais surtout de finesse, comme la perforation au cou de Mina, qui, renversée, se retrouve dans les yeux jaunes du loup, traçant ainsi une continuité entre les différentes formes que prend le comte. Celui-ci est doté d'une histoire qui ne vampirise pas le mythe de Dracula mais irrigue au contraire la situation dramatique : son épouse morte tragiquement se réincarne en Mina, dont on comprend soudain mieux qu'elle fixe obstinément l'attention du comte et que celui-ci l'attire vers la mort. Sous la direction de Coppola, le sens afflue, les sens bouillonnent. Le réalisateur a tout compris, même ce qui n'y était pas : coupes et rajouts donnent une telle densité à l'histoire qu'il m'a semblé ne l'avoir jamais lue -- que très imparfaitement.

[Une scène plutôt sur-prenante.]

Somewhere

Une voiture passe au premier plan, s'éloigne, sort de l'écran, le bruit d'un moteur puissant la ramène, elle repasse à l'écran, en sort à nouveau et tourne en boucle comme s'il s'agissait d'un circuit. Sauf qu'il ne programme que le spectateur : le conducteur, lui, quand il s'arrête au premier plan, se trouve quelque part, c'est-à-dire nulle part. Il est paumé et père d'une gamine beaucoup plus dégourdie que lui. Elle Fanning n'a pas attendu Super 8, dans lequel je l'ai découverte, pour faire merveille. Malheureusement, c'est un miracle qu'il faudrait à son père fictif, une star qui ne semble pas comprendre qu'il en est une. Clope au bec et bière à la main, souriant puis endormi devant des jumelles qui viennent faire de la pole dance à domicile, ou emmuré vivant dans un plâtre qui doit servir aux effets spéciaux, il est toujours hagard -- mais reste sympathique, comme ce film de Sofia Coppola qui évite d'absorber la médiocrité de son personnage mais ne la transfigure pas pour autant.

Les Amours d'une blonde

Une blonde qui a les cheveux gris, noir et blanc oblige. Dans la Tchéquie soviétique où se déroule ce vieux film de Milos Forman, tout est terne. L'ennui et la médiocrité alcoolisée sont tels que l'on ferait n'importe quoi pour en sortir. N'importe quoi : rien de grand, pas de coup d'éclat, seulement tout et n'importe quoi. Se laisser draguer par un groupe de types aussi laids que libineux à la salle des fêtes, par exemple. Avant que cela ne devienne trop glauque, notre blonde se rabat sur le jeune pianiste, bien plus appétissant quoique tout aussi peu attentionné. C'est après cette nuit que cela devient vraiment glauque (mais comique aussi -- ce mélange doit être une spécialité tchèque) : notre blonde débarque de sa campagne à Prague chez le jeune homme, c'est-à-dire chez ses parents, qui ne savent pas quoi en faire. Enfer pour elle, valise à la main, criblée de lamentations plus ou moins interrogatives par la mère qui est le spécimen de mère la plus propre à faire une marâtre qui ait jamais été inventé. Dans les bonus, on la retrouve souriante et enjouée : cette comédienne improvisée a été bien dirigée (ou alors elle cache bien son jeu).

Top hat

La lourdeur irritante des quiproquos est ici équilibrée de justesse par Fred Astaire, gringalet grivois qui match top hat et tap dance.

Happy Few

Deux couples tombés amoureux se cherchent par paires dépareillées à l'aveugle de l'amour et à tâtons des corps. La sensation d'être des rares à s'épanouir librement, hors des règles préétablies par la société, est enivrante, tout comme la beauté d'Elodie Bouchez. Les corps sont filmés sans pudibonderie tandis que d'instinct on choisit la pudeur : on ne se cache rien mais on se tait et l'on sourit sans trop savoir à qui. A qui l'on en veut que le plaisir (démultiplié) se confonde peu à peu avec la douleur (exacerbée), comme lorsque la volupté est trop prolongée. Après les corps, les esprits s'excitent, s'agacent et s'énervent. Happy few en-dehors des couples modèles, ils ont oublié qu'être autonomes, c'est encore vivre selon des règles, fussent-elles les leurs : forcés de contrôler et de réajuster sans cesse leurs sentiments, la liberté du quatuor les fatigue plus encore que ne les contraignaient leurs duos. Epuisés, ils n'ont plus à se donner.

[Aimez qui vous voulez... on s'en fout.]

The Ghostwriter

J'avais renâclé à aller le voir au ciné mais il faut avouer que cela fait du bien, un bon thriller bien ficelé, où les soupçons ne se portent jamais là où ils devraient. Et puis ce titre ni blanc ni noir, ghostwriter, nègre et écrivain fantôme, ghost ghostwriter dont l'absence hante son successeur au moins autant que les magouilles du pouvoir...

L'Illusionniste

Aussi silencieux que Les Triplettes de Belleville mais plus éloquent encore, L'Illusionniste s'attarde sur les derniers jours d'un art anachronique. Notre héros prend ses clics (coup de baguette) et ses clacs (morsure du lapin), quitte les scènes parisiennes occupées par des chanteurs de rock et assiégées par leurs fans pour divers théâtres et cafés du Royaume-Uni. Au pays des kilts, une jeune Alice, émerveillée par le prestidigitateur, veut croire à la magie, surtout lorsque celle-ci fait apparaître pour elle des souliers flambants, rouges et neufs. Ayant trouvé chaussure à son pied, elle emboîte le pas à son bienfaiteur lorsqu'il repart de l'auberge où elle officiait. Le vieil homme, qui a l'allure d'Edgar dans Les Aristochats, n'en a heureusement pas le caractère et, bien que déconcerté, il accepte la compagnie silencieuse d'Alice (le dialogue mimé entre deux langues, voilà qui convient bien au muet). Cahin-caha, les deux forment une drôle de paire, tristesse et tendresse en commun. L'illusionniste dort sur le canapé pour lui laisser la chambre et transforme ses derniers billets en vêtements pour la jeune fille, trop émerveillée par l'élégance des citadines pour comprendre que le vieil homme n'en a pas les moyens. La rupture s'opère une fois qu'Alice s'est trouvée -- une robe bleue aux finitions blanches (forcément, une Alice) et une grande idylle brune. Le vieil homme abandonne son lapin blanc à la liberté et lorsque, dans le train qui le ramène en France, un enfant fait tomber un crayon usé, il n'y substitue pas le crayon neuf, en tous points semblable, qui se trouve dans sa poche : l'illusionniste renonce à la magie. Une manière mélancolique de signifier qu'il n'y a jamais eu de magie dans ses nombreux cadeaux à Alice, seulement de l'amour -- la jeune fille vient de le rencontrer, il est temps pour elle de devenir une jeune femme et d'oublier la magie afin qu'elle opère. L'Illusionniste porte bien son nom : de même que l'illusion demeure après avoir été expliquée, l'amour grand-paternel du vieil homme persiste lorsqu'il renonce à ses trucs. Illusionniste, pas magicien.

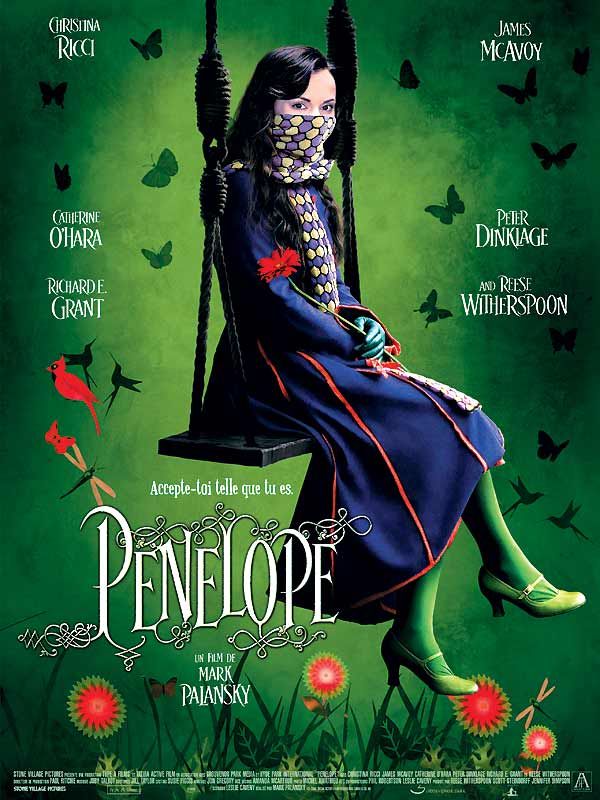

Peneloppe

Voilà un conte de fée qui est entré en collision avec les trois petits cochons, cela se voit comme un groin au milieu de la figure. La généalogie express de la malédiction a un petit côté Amélie Poulain, en plus mordant, et jaune et violet plutôt que rouge et vert. Péneloppe [dites Pénél'opi], comme son antique aïeule, passe sa vie cloîtrée chez elle à attendre : elle ne retrouvera un nez normal qu'à la condition d'épouser un aristocrate. La mère, qui a fait croire à la mort de l'enfant pour qu'on ne la surprenne pas, emploie les services d'une agence matrimoniale pour passer en revue des bataillons d'aristos qui finissent toujours par battre en retraite d'une manière pour le moins précipitée. Sauf un, évidemment. Embauché par un nain qui cherche à fourrer son nez dans le jardin secret de la famille. Evidemment, il s'éprend de Péneloppe... cachée derrière un miroir sans tain. Absolument délicieux : de concerts improvisés en parties d'échecs par procuration, Max tombe amoureux d'une inconnue à son image -- coups de points communs assénés à Narcisse. Ils se seraient mariés et auraient eu beaucoup d'enfants mais voilà, on aurait dû s'y attendre : le prétendant de Péneloppe n'est personne et un Ulysse sans particule nobiliaire ne lui est d'aucun secours. C'est finalement elle qui, renonçant à un mariage avec un petit goret de bonne famille, brise la malédiction. "Je m'aime comme je suis" nous la fait voir comme elle n'a jamais été. Comble de la perfection : ce n'est pas le regard de Max qui l'a changée (l'abracadabra d'un mariage abracadabrant), c'est dans son regard qu'elle a trouvé la force de se transformer. Libre à elle ensuite de l'aimer, ce ne sera pas pour son nez -- ou alors pour son flair. Un Max de chance ? Elle y est allée au pif.

La Comtesse blanche

Jamais entendu parler de ce film, choisi sur la bonne mine de sa jaquette et la promesse de qualité rapporté par l'acteur du Patient anglais, Ralph Fiennes. Pourtant, je connaissais sans le savoir le réalisateur puisque j'avais déjà vu Maurice de James Ivory, les amours de deux hommes dans l'Angleterre victorienne. La Comtesse blanche, elle, se situe dans le Shanghaï des années trente ; le titre se réfère à la fois au bar ouvert par un ancien diplomate américain et à la comtesse russe déchue qu'il a choisie pour en faire la dame patrone (blanche d'idéologie "rouge" et non de peau, donc). Il tatônne dans son amitié avec un homme d'affaire japonais comme dans son quotidien d'aveugle ; elle fait tant bien que mal vivre sa belle-famille qui tient sa propre fille à l'écart de cette "mauvaise vie", rouge à lèvres à l'appui. Leurs histoires se déroulent sous les volutes de fumée et sont sur le point de devenir singulières lorsque l'autre histoire, celle de la guerre sino-japonaise vient la leur ravir. L'affiche tient ses promesses ; James Ivory réussit une fresque où la sensualité a la part belle. Puis je me souviens de Melchior Beslon (et Natalie Portman) dans Paris, je t'aime, et je me demande si l'aveugle ne serait pas un fantasme de cinéma, un moyen de toucher la vision du doigt...

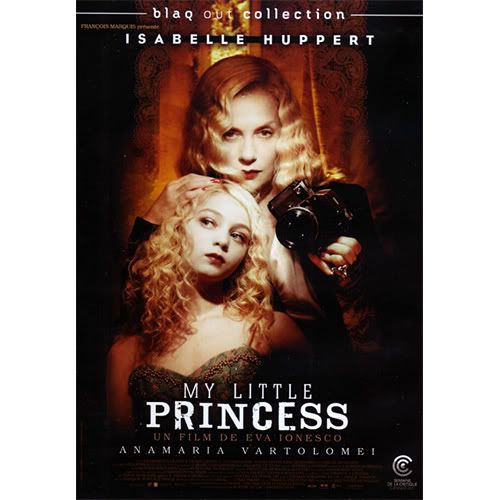

My little Princess

Eva Ionesco s'est inspirée de sa propre enfance pour raconter l'histoire de Violetta, prise par sa mère comme modèle pour des photos érotiques. Dit ainsi, on fronce les sourcils et on pense pédophilie. Filmé par Eva Ionesco, on s'interroge plutôt sur l'ambiguïté de la relation mère-fille : les séances photos commencent comme un jeu où prime le déguisement pour dériver petit à petit en séances de travail régulières où la gamine ne fait plus face à sa mère mais à l'objectif qui fait d'elle un objet, au même titre que les bas qu'elle porte ou la tête de mort sur laquelle elle s'appuie. Les poses que Violetta s'amuse dans un premier temps à prendre (et elle n'a aucune difficulté à outrepasser les attentes maternelles), répétées, s'intégrent à son insu dans son comportement et on finit par avoir une pretty woman sur les bancs de l'école. Il y a les scènes où cela va évidemment trop loin (lorsqu'elle pose quasi nu dans les bras d'un homme et que la mère exige qu'elle écarte un peu plus les cuisses) mais ce ne sont finalement pas les plus choquantes ; c'est plutôt la désinvolture totale de la mère par rapport à sa fille, qui l'abandonne sans crier gare après l'avoir trimballée partout où cela n'était pas recommandé. Ses scènes de tragédienne toujours incomprise, ses hauts cris à la voix rauques, ses déblatérations sur son "art" ("mon érotisme est un érotisme littéraire..." et de balancer Bataille) en font un personnage certes coloré mais surtout hautement toxique. Maîtresse chanteur, elle ne cesse de répéter qu'elle aime sa fille -- trop, peut-être, lui suggère un ami peintre. Elle aime Violetta comme elle-même, c'est-à-dire comme la femme d'une quarantaine d'années qu'elle n'aime pas être devenue. Finalement, on se prend à regretter la grand-mère insupportablement bigote chez qui Violetta ne recevait peut-être pas toute l'attention qu'il aurait fallu à une enfant, mais chez qui elle ne l'attirait pas non plus contre son gré.

Et aussi : Lullaby.

17:31 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, dvd

21 janvier 2012

La Colline aux coquelicots

Sans coquelicots mais avec des drapeaux que Umi1 dresse chaque jour au mât de son jardin en souvenir de son père marin avant de prendre le chemin du lycée, où elle liera connaissance et destin avec un (in)certain Shun.

Cela fait longtemps que je n'avais pas regardé de dessin animé. Mais quand c'est un film d'animation, ce n'est pas pareil, les adultes ont le droit. Et quand c'est un Miyazaki, ils en ont même le devoir. Il sera néanmoins de bon ton de ne pas trop s'extasier dans la mesure où il s'agit d'un Miyazaki fils et qu'un fils est d'abord prodigue avant d'être prodige.

L'histoire n'a rien d'exceptionnel (du moins pour un scénario) mais les gestes du quotidien sont si délicatement rendus qu'on est sereinement béat devant un réveil ensommeillé-ensoleillé ou la préparation du repas. L'occasion de se rappeler que le dessin repose sur une schématisation culturellement reconnue : je n'ai aucune idée de ce que sont les croquettes marron et blanches que partagent Shun et Umi et ne dois de reconnaître les poissons frits qu'à la queue de sirène qui dépasse d'un triangle coloré.

À côté de cela, ou plutôt derrière, les décors fourmillent de détails, qu'il s'agisse d'un muret entouré de végétation (on croirait voir une peinture devant laquelle sont filmés des personnages dont on dirait d'eux seuls qu'ils sont dessinés) ou du foyer des élèves, nommé le Quartier latin. Le lieu est fidèle à l'image d'étudiant bohème de son homologue parisien et en décline les petites idioties-idiosyncrasies avec beaucoup d'humour : le club de philosophie compte donc un unique membre, le cul entre deux escaliers ; le club d'astronomie qui étudie les taches solaires depuis dix ans déclare pour seul résultat de ses travaux que l'univers est ancien et leur étude récente ; et tous s'accordent pour dire qu'en ces lieux, la poussière est culturelle. J'ai visiblement pensé à la même chose que Palpatine qui faisait sa petite tête de manga, les yeux plissés par le rire.

La Colline aux coquelicots ne fait pas d'éclats mais avance par petites touches avec délicatesse et retenue, à l'image de ses personnages, toujours simples et polis – sauf lorsqu'ils leur faut surmonter leur pudeur, ce qui fait que, curieusement, les aveux sont hurlés et non murmurés. Un cri du cœur, en fait. Pour que le dessin animé passe tout en douceur.

1 Cela donnait quelque chose comme « Youmi », d'où le « que » non élidé.

21:39 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin animé, cinéma

25 décembre 2011

Shame

Les critiques que j'en avais lu m'ont fait hésiter à aller voir Shame qu'elles qualifiaient de moralisateur. Franchement, je n'arrive pas à comprendre comment cela se peut. Trouver mauvais un film moralisateur est parfaitement cohérent, entendu qu'on peut dire tout aussi bien que pour le livre : « There is no such thing as a moral or an immoral book. A book is well-written or badly written. That is all. » Mais le seul élément qu'on pourrait à la rigueur juger moralisateur dans Shame est son titre... Steve MsQueen réussit au cinéma ce qui, dans la littérature, constitue la morale du roman (i.e. sa légitimité), à savoir : suspendre le jugement. Il ne s'agit pas de juger le personnage de Brandon mais de comprendre son addiction au sexe ; et l'absence de résolution n'est pas la cause mais la conséquence du jugement critique (qui suspend le jugement au sens de condamnation).

[Affiche très réussie, à mi-chemin entre la masturbation et l'écoeurement.]

Brandon, New-Yorkais trentenaire, ne ressemble en rien à un pervers (d'ailleurs, à quoi ressemble un pervers, sinon à l'idée qu'on s'en fait et qui nous fait replonger dans l'hystérie classificatrice du XIXe siècle qui a vu l'invention du portrait robot ?). Impossible de le mépriser, contrairement à son patron marié et coureur de jupon qui correspond à l'archétype du « gros lourd » tel qu'on peut le rencontrer en boîte. Brandon, lui, n'importune personne. Ça paye : avec la femme entreprenante qu'il a débarrassée de son patron et avec les putes auxquelles il fait régulièrement appel. Pourtant, allongé sur le lit tandis qu'une prostituée se déshabille devant lui, il n'a pas particulièrement l'air d'un affamé sexuel qui veut se la faire : il suffit de voir son sourire timide et heureux lorsque, sur sa demande, elle ralentit son effeuillage. Sous son regard, les femmes deviennent belles et désirables : l'inconnue du métro en devient une reine d'érotisme, dont on se met à remarquer les lèvres qui s'écartent pour lancer des clins d'œil de sourire, les cuisses qui se resserrent sur ses mains et le short qui se retrousse, tandis que les plans passent du visage ému de Brandon au corps frémissant de la belle éveillée.

Où est le mal, alors ? On met du temps à admettre que Brandon souffre d'une addiction au sexe. L'accumulation, bien sûr, est l'indice le plus évident : coups d'un soir, prostituées, pornographie chez soi lors d'un dîner avalé devant l'ordinateur gémissant mais aussi au bureau, qui l'oblige à des séances de masturbation frénétiques au bureau, cela fait beaucoup pour un seul homme. Et un homme seul. Car c'est ce que le film fait très bien apparaître, notamment par des plans fixes sur une pièce de l'appartement alors que l'action ou le dialogue se déroule hors-champ : le vide autour de lui. C'est beaucoup plus impudique qu'un corps nu dans la mesure où il n'y a ni hypocrisie ni voyeurisme de la part du réalisateur. Au lieu de toujours trouver une feuille de vigne d'appoint, drap bien froissé ou cruche bien placée, il laisse voir. Un homme nu ne peut plus être dénudé. Voilà, on a vu et on peut passer à autre chose. Lui, en revanche, non et on s'amuse bien à nous le faire comprendre : comme un chien de Pavlov, le spectateur se met à associer automatiquement la porte des toilettes à la masturbation alors qu'on y va quand même pour autre chose à la base, et c'est encore à ça que l'on pense lorsque Brandon secoue vigoureusement... son sachet de sucre. Tous les détails convergent et nous ramènent toujours à ça, au sexe, dont on constate qu'il est devenu une obsession sans bien savoir quand a été franchie la limite de la normalité.

Brandon ne parvient pas à s'en sortir, car pour sortir de cette obsession il lui faudrait entrer dans le réel des relations humaines et non seulement dans des corps. Il s'enfonce dans la recherche de l'extase, qui lui procure pour quelques secondes l'illusion d'être devenu extérieur à lui-même et à ses problèmes. Il voudrait toujours être autre : un musicien dans les années 1960, précise-t-il à un rencard qui ne souhaite qu'être elle-même, ici et maintenant. Ce sont les années du rock, cette musique qui n'est pas sentimentale, nous dit Kundera, mais extatique, la prolongation d'un même moment, indéfiniment répété, comme un cri sans mélodie. Le réalisateur fait un usage particulièrement pertinent de la musique pour rendre la fuite en avant de Brandon. Lorsque sa sœur ramène son boss chez lui pour une partie de jambe en l'air, il sort courir, des oreillettes en guise de boule Quies. Le long travelling où les rues défilent en même temps que le morceau est tout à la fois accompagné et contredit par la musique de Bach. C'est ce qu'écoute Brandon mais aussi ce qui ménage une distance entre le vécu du personnage et la réception du spectateur (superbement dosée : on est assez proche pour ne pas le juger mais l'identification ne va jamais jusqu'à empêcher le nécessaire détachement – une tragédie réussie, en somme). Le procédé devient flagrant dans une scène de sexe débridée où ne transperce plus aucun son de la scène : la musique de Bach, en nous empêchant de prendre part à la jouissance de Brandon, permet de saisir le moment de l'orgasme comme celui de l'extase. « L'extase signifie être “hors de soi”, comme le dit l'étymologie du mot grec : action de sortir de sa position (stasis). Être “hors de soi” ne signifie pas qu'on est hors du moment présent à la manière d'un rêveur qui s'évade vers le passé ou vers l'avenir. Exactement le contraire : l'extase est identification absolue à l'instant présent, oubli total du passé et de l'avenir.1 » Oubli total de son rendez-vous gâché et de sa sœur Sissy au bord du gouffre.

En effet, si Brandon ne fait pour ainsi dire de mal à personne sauf à lui-même, il ne fait pas de bien non plus. Sa sœur l'appelle à l'aide en vain ; il surnage de justesse et repousse tout poids supplémentaire, sans songer qu'ils pourraient mutuellement s'aider. On les voit donc s'enfoncer en parallèle, jusqu'à ce que Sissy s'entaille les veines, confirmant ainsi que l'addiction au sexe de Brandon, moins radicale mais pas moins réelle, n'est pas la cause mais la conséquence de ses problèmes. Le film se termine sur un sursaut du frère et de la sœur, qu'on interprétera selon sa propre nature plus ou moins optimiste.

Reste la question du titre. Shame ne jette pas l'opprobre sur son personnage principal et possède pourtant un indéniable accent moralisateur. Impossible qu'il s'agisse d'une qualification objective : Shame reprend en fait l'intériorisation du regard des autres. Ashamed. L'absence de tout déterminant m'avait fait penser à l'acception de It's a shame, What a shame ! : C'est une honte, Quel dommage ! Le film m'a en effet mis dans l'état de nerf que provoque quasiment toujours chez moi l'inexorable déclin vers le gâchis. Ce n'était pas comparable à La Bataille dans le ciel qui atteint des sommets en termes d'abysses (les coussins ont souffert de mes nerfs en pelote), mais cela m'a fait trouver lents des passages dont le rythme se justifiait pourtant sans aucun problème (ralentir pour ne pas laisser le spectateur se perdre dans l'extase de la vitesse). La médiocrité fait partie de mes phobies et assister à victoire m'est parfois difficilement soutenable. Heureusement, la réalisation est irréprochable, tout comme le jeu de Michael Fassbender. Sa physionomie expressive permet de rendre le mutisme dans lequel s'enferme son personnage sans que le spectateur se retrouve face à un mur de pierre ennuyeux comme la pluie. L'émotion, retenue, passe à travers une ridule ou la contraction de la mâchoire, infimes mouvements qui en restituent toutes les nuances. Magnifique.

Vous l'aurez compris, it would be a shame not to see it.

[I want to be a part of it, New York...

I want to wake up in a city, that never sleeps...

je l'ai eu dans la tête pendant des jours.]

15:48 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma

22 décembre 2011

Les Arts et Métiers en conserve

La soirée de la boîte a eu lieu au Conservatoire des arts et métiers, ce qui a donné lieu, avant la chasse aux petits fours à une visite express très amusante.

Les machines astronomiques exposées, toutes d'or ciselées, me font penser à la boussole d'or de Lyra dans la trilogie de Philip Pullman, dont il est impossible de se servir sans y avoir été initié. La plupart des objets exposés donnent l'impression d'avoir un fonctionnement plus complexe que les opérations qu'ils permettent d'effectuer ; ainsi en est-il de la première machine à calculer, que Blaise Pascal inventa pour son père, qui ajoute mécaniquement les retenues et dont on n'imagine pas pouvoir faire autre chose que des additions (mais un responsable des finances publiques qui collecte les impôts a-t-il besoin d'effectuer des soustractions ?).

On croise tout un tas de bidules, souvent de la belle ouvrage, qui me rappellent à quel point mes cours de physique-chimie sont loin. En revanche, je me souviens parfaitement des dessins animés de savants fous avec des liquides qui bouillonnent et changent de couleur en passant de bécher en ampoule à décanter par des tuyaux en tire-bouchon : ils n'étaient pas si loin de la réalité, finalement !

Plus loin, je découvre sous verre un portable contemporain du mien, peut-être même un peu moins préhistorique, mais je me rassure en me disant qu'il y a un iPod de la première génération juste à côté.

De fil en aiguille, on en vient à une salle remplie de petits métiers à tisser comme celui que j'ai vu en action dans la vidéo que Palpatine a prise lors de son voyage en Irlande. Je fais la navette auprès de camarade de visite et lui décrit sommairemment le mouvement de l'affaire, en ajoutant le bruit, aussi.

Enfin, voilà le pendule de Foucault, que je n'attendais pas parce que je n'ai pas lu le roman d'Umberto Eco. Avant le discours d'ouverture, des bâtonnets de bois sont dressés en périphérie du balancier, lequel semble ne jamais devoir les toucher, tant les variations de trajectoire sont infimes (malgré l'amplitude de l'oscillation qui donne le vertige lorsqu'on pense qu'elle est dûe à la rotation de la terre) ; lorsqu'on passe au sucré, ils sont tous tombés comme des mikados. Je n'ai rien vu : tout comme la danse japonaise, le mouvement est tellement lent qu'il est déjà passé sans qu'on y ait pris garde.

Mais j'allais oublier le plus important : j'ai découvert que le moule d'une anse de tasse a la forme d'une oreille.

11:45 Publié dans D'autres chats à fouetter, Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musée, délire