03 octobre 2012

À la croisée des mondes artistiques : danse et musique

Résumé (si, si, j'ai plus de notes que ça) de la conférence de Sonia Schoonejeans au théâtre des Abbesses

Les conférences de Sonia Schoonejeans sont toujours aussi conviviales et érudites. Celle-ci a peut-être été un peu plus dur à suivre – la faute à la rentrée (cela fait longtemps que je ne suis pas restée assise deux heures pour écouter quelqu'un parler) ou à la moindre fluidité de la conférencières, qui ne cesse d'ouvrir des parenthèses dans le sujet (c'est délicieux) et dans ses phrases (ça l'est moins à l'oral). Il faut dire que les idées se tiennent et s'emmêlent, en cohérence avec les relations qu'entretiennent danse et musique.

La conférence s'articule autour de la soumission ou au contraire de la prééminence, pouvant aller jusqu'à l'indépendance, d'un art par rapport à l'autre. Le tandem danseur-musique est donc écarté au profit de la collaboration entre compositeur et chorégraphe, dont quelques couples illustrent à chaque fois un mode d'association différent.

Maître à danser et maître de musique, 2 en 1

À l'époque baroque, danse et musique sont à égalité et le maître à danser est souvent, sinon compositeur, du moins musicien – souvent violoniste, pour accompagner les cours. Ainsi, si Lully compose la musique du Bourgeois gentilhomme, c'est Beauchamps, le maître à danser qui a codifié les positions de la danse classique, qui s'occupe de celle des Fâcheux. La tradition du maître de ballet musicien perdure jusqu'au XIXe siècle : Arthur Saint Léon, le créateur de Coppélia, est aussi violoniste. Cette paisible égalité entre danse et musique est mise à mal par l'essor de l'opéra, qui affirme la supériorité de la musique sur la danse, qui n'a plus voix au chapitre et sera au mieux admise comme divertissement (la présence d'une danseuse dans Capriccio n'est peut-être rien de moins qu'historique). Il n'existe en effet pas des soirées dédiées à la danse jusqu'à la fin du XIXe siècle en Russie et du début du XXe en France. Même Giselle et ses consoeurs ailées étaient donnés dans un cadre plus large : de la musique avant toute chose !

Petipa et Tchaïkovsky, la contrainte sublimée

L'apparition de programmes axés uniquement sur la danse correspond en Russie aux ballets de Petipa et Tchaïkovsky. Avec ce compositeur rattaché au théâtre, qui compose aussi bien pour l'art lyrique que chorégraphique, la danse n'a plus à faire à un de ces compositeurs de second rang dont elle devait se contenter. Pourtant, même avec quelqu'un de ce calibre, le modus operandi ne change pas : le maître de ballet donne des indications très précises (découpage, présence d'adage... jusqu'au nombre exact de mesures) auquel le compositeur doit se conformer. Alors que cela peut apparaître comme une subordination (d'où les compositeurs de second ordre, je suppose – le musique pour la danse est considérée comme un genre mineur), cela ne dérange pas Tchaïkovsky, pour qui ces indications sont à la musique ce que les contraintes sont à la littérature de l'Oulipo.

Tchaïkovsky à Nikolayev, le 2 juin 1891

« The procedure for creating ballet music is the following. A subject is selected. The libretto is then worked out by the Administration of the Theatre, according to their financial means. The choreographer then works out a detailed project of scenes and dances, and indicates as well, not only the exact rhythm and character of the music but even the number of bars. Only then can composer begin writing the music... »

D'autres extraits (parfois croustillants) ici.

Balanchine et Stravinsky, la synesthésie

On connaît bien la formule de Balanchine selon laquelle il faut voir la musique et écouter la danse, mais en qualité d'estomac sur pattes, je préfère cette nouvelle-ci, plus prosaïque et rigolote : « La musique doit se mêler à la danse comme le lait dans le café. » Le chorégraphe, qui joue du piano et se serait bien vu violoniste soliste, partage avec Stravinsky plus qu'un passé d'émigré. Ils sont tous deux passés par les Ballets russes et leur collaboration telle que nous la montre une vidéo, avait l'air pleine d'esprit et d'humour – lorsqu'il est question de créer une danse pour des éléphants (sic), Stravinsky demande à Balanchine : « Et ils sont jeunes, ces éléphants ? » (Éléphant Paname aurait-il quelque chose à voir avec cet épisode ?)

[La vidéo, quasi-incompréhensible car les deux compères parlent en anglais la bouche pleine, n'a eu l'air de poser au public... pas plus que les extraits en italiens non sous-titrés... Ce que Palpatine avait remarqué lors de 1980 se confirme, le public du théâtre de la Ville est vraiment à part.]

Apollon Musagète, d'abord créé par Stravinsky pour un festival, marque un tournant pour Balanchine, qui ose ne pas ''tout utiliser'' (costumes, décors...). Suivront Orpheus, Agon ou encore Violon concerto. Pour Balanchine, la difficulté est de ne pas chorégraphier en contradiction avec la musique ; il est attentif au moindre accent et, contrairement à l'usage qui veut que les chefs adaptent le tempo pour donner un peu plus de confort aux étoiles et leur permettre de resplendir un peu plus, il fait danser au rythme voulu par compositeur – d'où des variations d'une rapidité phénoménale, totalement inhabituelle.

Merce Cunningham et John Cage, autonomie et coïncidence

Cunningham voulait se dégager de l'emprise musicale et rendre la danse indépendante de ce support, qui n'est pas d'abord le sien (le corps du danseur). La musique continue d'exister dans le temps de la danse mais y reste extérieure : les deux arts, totalement autonomes, sont juxtaposés sans lien autre que la durée de la pièce. Il ne s'agit pas de renoncer au sens que produit la rencontre de la danse et de la musique, mais à une forme de production intentionnelle.

Le recours de Cunningham au hasard vient peut-être de là, de la nécessité de trouver une autre structure. En l'absence du cadre fourni par la musique, il faut inventer de nouveaux repères et rapports (rapports entre les danseurs et rapport à l'espace). À la contrainte musicale se substitue la contrainte du corps lui-même ; elle n'est plus extérieure au mouvement, c'est le mouvement même, qui explore ses limites en passant d'une position à une autre. Même sans parler de l'influence de Duchamp ou du bouddhisme zen (pas de jugement de valeur, pas de hiérarchie, pas de chronologie...), la logique du chorégraphe semble plus claire tout d'un coup, non ?

Bon, en toute honnêteté, le résultat ne m'enthousiasme pas plus qu'avant pour autant. Chorégraphie sous l'eau avec un gong aux ondes waterproof, pièce déterminée uniquement par un processus aléatoire, cartes ou dés, performance où la musique est improvisée avec les moyens du bord, barreaux métalliques des sièges ou cartons, les expérimentations de Cunningham et de Cage m'apparaissent comme un passage obligé pour déboucher vers d'autres pratiques de la danse, un moment historique fécond du point du vue intellectuel, mais ne m'intéressent pas franchement en elles-mêmes. Et visiblement, à l'Opéra, on n'était pas plus emballés que ça à l'époque : il a fallu verser un deuxième salaire aux musiciens pour qu'ils acceptent de « jouer » sur des cartons, sous la direction simultanée de trois chefs d'orchestre, et un danseur affirme que « l'important est que l'on puisse travailler comme le souhaite le chorégraphe et que le public y trouve son... bonheur est un bien grand mot, mais... » (le début de la citation est approximative, mais pas la fin). Ah, ce franc-parler qu'autorise l'ignorance de l'histoire à venir, qu'il est bon à entendre !

Silence, on danse !

La proclamation d'indépendance de la danse l'a parfois conduite au silence. Ce rejet radical de la musique se rencontre à des époques où on remet tout en question, et tout d'abord au XXe siècle autour de Laban. Les recherches se transforment en spectacle, par exemple un solo de Mary Wigman, qui partage avec Laban l'idée de l'autonomie rythmique corporelle : dans le silence, le déroulé du geste dépend uniquement des ressources organiques du corps, « murmure du sang » et respiration.

Le second temps fort (mais toujours silencieux) est celui de la Judson, accompagné d'une forte contestation politique (dans les années 1960, peut-il en être autrement ?). La suite ressemble à du name dropping car cela ne m'évoque rien, même si, grâce à ma lecture de Philippe Noisette dans l'après-midi, j'ai su les orthographier : Yvonne Rainer, qui veut un geste sans accent, sans relief, où le style disparaisse (cela me fait penser au Monologue shakespearien de Vincent Delerm : « Pas de décor pas de costume c'était une putain d'idée / Aucune intonation et aucun déplacement / On s'est dit pourquoi pas aucun public finalement » ) ; Serge Paxton et sa technique de contact-improvisation, ou encore Trisha Brown (là, non seulement je connais, mais j'adore) dans Glacial Decoy. Et le numéro complémentaire : Lucinda Childs, artiste minimaliste qui chorégraphie sur la musique répétitive de Philip Glass, autre façon de se heurter au temps.

En avant la musique !

Aujourd'hui, on trouve de tout : des bruitages réalisés par des corps qui servent de caisses de résonnance, selon la technique du patting, des chorégraphies sur des textes, dont le rythme est supposé assez fort pour se substituer à la musique (Preljocaj sur un texte de Mauvigner ou Genet), des partitions classiques revisitées avec distance (Bach dans Wolf d'Alain Platel) ou au contraire étudiées avec soin (Anne Teresa de Keersmaeker dans Cesena – ou Drei Abschied, l'histoire d'une musique qui résiste à la chorégraphie), des ambiances sonores (1980 de Pina Bausch)... des morceaux déjà existants, créés pour l'occasion ou récupérés, bricolés ou plaqués a posteriori sur la danse. Ainsi, c'est un pur hasard de timing si Le Jeune Homme et la mort est dansé sur du Bach, Cocteau pratiquant la « synchronisation accidentelle » : trouvant toujours une musique adéquate pour les images qu'il avait filmées, le cinéaste appliqua la même chose à la danse (comme Cunningham, sauf que c'est adéquat).

Kader Belarbi et Philippe Hersant, cerise sur le gâteau

Je ne rattachais à rien le compositeur venu là pour témoigner de son expérience, lorsque le sésame est prononcé : Wuthering Heights (en anglais dans le texte à la reprise, parce que le traducteur français commençait à réclamer son dû).

[Instant de pâmoison]

Pas de légèreté créatrice ni de tâtonnements en studio pour cette grosse machine de 40 danseurs, 70 musiciens, aux deux heures de musiques. L'Opéra de Paris est une grande maison et il s'agissait d'une commande dans les règles de l'art. Kader Belarbi est arrivé avec un livret bien ficelé et la musique a été écrite sans avoir vu la moindre répétition (la partition a été finie et enregistrée en amont – quelques modifications et coupures seulement), selon les indications et les gestes esquissés par le chorégraphe. La difficulté a été de se comprendre : un adage ne signifie pas la même chose pour un danseur ou pour un musicien, et traduire sa pensée dans le langage de l'autre demande un effort de compréhension réciproque. Au final, la collaboration a été enrichissante, même si cela n'a pas influé par la suite sur la manière de travailler du compositeur, qui découvrait l'univers de la danse : « j'avais l'impression d'écrire un opéra sans paroles ».

16:07 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, musique, conférence, théâtre des abbesses

01 octobre 2012

Capriccio, la foi en l'humour

Le premier Pass de l'année m'aura permis de voir Capriccio, de Strauss, avec les surtitres, ce qui fait tout de même une sacrée différence pour un opéra à la dispute si subtile. Ton oder Wort, musique ou paroles, le compositeur et le poète défendent chacun la suprématie de leur art. Mais comme l'on ne saurait débattre sur scène de pures théories et comme le sens est inséparable d'une certaine sensualité, ce duel prend la forme d'une rivalité amoureuse : il s'agit de séduire la comtesse qui les invite, ainsi qu'un metteur en scène et une fameuse actrice, pour préparer son anniversaire.

La déclaration du poète prend d'abord la forme d'un poème dramatique, récité par l'actrice et le frère de la comtesse, critique qui se rêve comédien, puis d'une déclamation-déclaration susurrée à l'oreille de la principale intéressée, ce qui lui fait quelque peu douter de la sincérité des sentiments exprimés, qui ne devraient pas supporter la publicité. Jamais deux sans trois, le poème est mis en musique par le compositeur et touche enfin la comtesse, qui ne sait cependant si elle doit en attribuer le mérite au poète, qui a fourni la base de l'œuvre, ou au compositeur qui a fait résonner les mots de manière à ce que la comtesse en entende l'intention.

Le metteur en scène entend couper court à cette version musicale de la poule ou l'œuf, qui ne se pense qu'au niveau du lied, en attirant l'attention sur la dramaturgie. Mais à ses maquettes de décors et ses ingénieuses machineries, l'assistance oppose l'inconsistance des livrets qui lui permettent de faire apparaître des dieux ex machina, bergers, nymphes et créatures fantastiques à l'appui. Sa défense prend la forme d'un couple de chanteurs italiens qu'il invite à se produire – l'occasion d'un duo parodique hilarant où les solistes, peu soucieux de la mort de leur personnage, ne cherchent qu'à se faire valoir au détriment de leur partenaire. Décalage de ton et de sujet, on ne se reconnaît pas dans ces opéras italiens ; la toge romaine enfilée par-dessus les vêtements souligne la non-réfutation de la critique, tandis que le petit sac à main dont ne se départit pas la chanteuse fait de ce genre de représentation un spectacle typiquement bourgeois (même petit sac à main ridicule dans la parodie du grand pas de deux – c'est un accessoire efficace). Cela fait mouche et, bourgeois gentilhomme flatté, le public applaudit chaudement le duo alors même que la dispute chantée reprend avant l’acmé, comme pour les désamorcer. Moquez-vous de nous, pourvu que vous parliez de nous.

L'opéra italien n'apparaît pas qu'à cette seule occasion : il est présent en filigrane dès le début, dans le débat entre la parole et la musica, posant au passage la question de savoir dans quelle langue l'opéra doit être chanté. Les citations sont nombreuses, de Rameau à Puccini et j'en manque sûrement encore la moitié. Maîtrise de la composition et sens de l'histoire et de l'humour vont de paire, la musique étant tour à tour orchestration de l'opéra et citation à l'intérieur de l'opéra ; les musiciens sortent alors de la fosse pour se retrouver sur scène, sextuor en répétition ou pianiste. La mise en abyme du livret et de la musique est renforcée par celle de la mise en scène, d'une intelligence délectable.

La scène est dès le début identifiée comme telle : la comtesse, qui assiste aux répétitions, est en effet dans la salle, parmi les spectateurs. Lorsqu'elle monte sur scène pour rejoindre son salon, celui-ci redevient scène, à la marge duquel le critique, sa sœur et le metteur en scène n'hésitent pas à planter leurs chaises, tournant le dos au public pour mieux s'y substituer. Même lorsque sonne l'heure de prendre le chocolat et que le salon reprend ses droits sur la scène improvisée, le dédale des fauteuils est parcouru par une jeune danseuse, divertissement duquel les personnages cherchent à se détourner pour reprendre leur différend, alors même que cela aurait dû le suspendre. La surenchère cornélienne vire à la cacophonie : trop de dispute théorique tue l'opéra, il faut reprendre l'histoire – mais d'abord faire taire les argumentaires. On renvoie chacun chez soi, rideau. Sort alors de sa cachette un vieux souffleur, myope comme la taupe qui lui donne son nom, pour un intermède rideau baissé, qui me rappelle le lamento du jardinier, dans l'Électre de Giraudoux. Hors de l'histoire, hors des histoires que suscite la dispute théorique, on souffle un temps dans l'espace-temps ménagé par le souffleur.

Les invités et le souffleur partis, l'histoire peut reprendre sans abyme, mais le rideau se lève... sur un autre rideau de scène, à l'identique. Impossible de les distinguer, le monde est un théâtre, et la scène, très vivante. Le metteur en scène (Robert Carsen, pas le personnage) nous le souffle : le personnage ne s'avance plus avec sa personnification, mais la métaphore tient toujours. Hésitation prolongée de la comtesse entre le compositeur et le poète, entre le son et le sens... Prolongée, car une question extérieure à l'opéra (car faisant retour sur cet art) ne peut se résoudre à l'intérieur de l'opéra (et son histoire) sans le mettre en péril. Le choix est impossible pour la comtesse et impertinent pour le spectateur qui vient d'assister à la brillante démonstration de l'équilibre entre les deux : la question de la primauté de la parole ou de la musica ne peut être résolue, car elle ne vaut plus, bien que sa métaphore reste en place à travers les personnages qui l'ont posée.

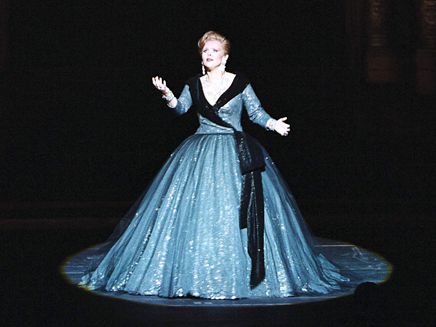

[Photo d'Éric Mahoudeau]

S'abymer dans la contemplation...

Pour sortir de l'opposition entre thèse et antithèse, il faut sortir de l'opéra particulier qui l'a posée : les décors disparaissent, la scène redevient scène, avec ses coulisses et ses machinistes, la comtesse, Michaela Kaune à qui l'on apporte un verre d'eau, et le petit foyer, dont les décors étaient une réplique, retrouve sa place au fond de la scène, dans son enfilade. Cette déconstruction n'a rien de la destruction : c'est une apothéose. Les murs s'effacent en même temps que le dilemme de l'opéra et l'on sort de l'impasse sans avoir eu à choisir. Le dépassement de l'opéra (par l'opéra) est une révélation – que l'on ne comprend pas mais que l'on l'entend : la comtesse a beau énoncer ses doutes, la musique la contre-dit et nous annonce que la synthèse a déjà eu lieu. L'hésitation prolongée entre son et sens reste en suspension ; la comtesse, à la robe bleu nuit pailletée, semble flotter dans le ciel.

[Photo d'Éric Mahoudeau]

Ne reste plus à la fin que la danseuse, tout au fond, à la barre du petit foyer : ni les paroles ni la musique ne prévaut, ce qui vaut est le mouvement de l'un à l'autre, des paroles à la musique et de la musique aux paroles. On passe aussi du couple des notes et paroles à celui de la musique et de la danse, comme si, de la poésie à la musique et de l'opéra à la danse, il y avait toujours un art pour en englober un autre. Mais ça, c'est peut-être moi qui choisis de le voir...

Pour prolonger le délice de l'hésitation :

le livret de l'opéra, Palpatine, qui l'a vu avec moi une seconde fois, Aymeric...

10:22 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, garnier

25 septembre 2012

Europa Danse à Éléphant Paname

Europa Danse, c'est la troupe de jeunes par laquelle est passée V. entre le CNSM de Lyon et le Capitole, et que j'ai découverte au théâtre des Champs-Élysées dans un programme très ballets russes, avec Parade, notamment.

Éléphant Paname, c'est le nouvel espace parisien dédié aux arts avec un focus particulier sur la danse – forcément, c'est une ancienne de l'Opéra de Paris qui l'a créé. Pas très loin du palais Garnier, il faut quand même chercher un peu et trouver une banderole discrète en guise d'enseigne et un gardien à l'entrée qui passerait pour un videur de boîte de nuit select – à quelques pas, une masse de gens attendent que Lady Gaga fasse un pas hors de son hôtel.

En résidence à Éléphant Paname, Europa Danse proposait samedi dernier une répétition publique aux futurs spectateurs. On aperçoit derrière les têtes des voisins des extraits d'extraits : duo sensuel issu des Petites pièces de Berlin de Dominique Bagouet, Petits riens de Malandain, pas de deux à la marguerite de Giselle, évocation de Martha Graham par une chorégraphe maison, reconstitution du Sacre du printemps de Nijinski, exercice baroque avec Atys de Béatrice Massin et Paradis explosif signé Montalvo, il y en a pour tous les goûts (de spectateur) et tous les styles (de danseurs).

L'enjeu est en effet de confronter les apprentis danseurs à des styles très variés, qu'ils puissent se les mettre dans les jambes et éventuellement choisir ceux qui leur correspondent le mieux. On repère aux corps et aux tempéraments la formation, à dominante classique ou bien contemporaine, dont les danseurs, polyvalents, sont issus. Ils passent d'un style à un autre sans difficulté, mais sans assurance non plus : les corps malléables se coulent dans des mouvements préétablis qu'ils n'ont pas complètement fait leurs, et qui demandent encore à être affirmés, acérés. Pour la première fois, je suis frappée par la jeunesse de cette troupe, comme devant des sculptures encore engoncées dans leur bloc de glaise, que l'on devine belles cependant. J'aurai plaisir à retrouver l'humour nonchalant de Colombe (Colombine ?), la vivacité de Christina et les garçons, dont j'ai oublié les prénoms, dans quelques années, lorsqu'ils se seront tout à fait modelés. En attendant, où diable la compagnie est-elle programmée ?

14:17 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse

24 septembre 2012

Czech power et chants Élysées

À la fin de la visite du théâtre des Champs-Élysées lors des journées du patrimoine, Miss Bohême, Palpatine et moi nous sommes vus offrir des places pour le concert du lendemain ; j'étais tellement surprise que j'ai balbutié un merci qui a du paraître bien peu reconnaissant. Être invité décuple le plaisir : on n'a pas à se demander si cela va nous plaire, si on a bien fait d'acheter telle place plutôt que telle autre, dans une catégorie différente, ou si on est assez en forme, assez concentré pour en profiter. Il n'y a qu'à préparer des mini-sandwichs (houmous, gruyère et Nutella) pour anticiper la fringale de l'entracte et enfiler une robe dans laquelle on se sent élégante – et qui oblige à l'être, car au moindre avachissement sur son fauteuil, on a la respiration coupée. Buste bien droit, un peu en avant, même, je suis maintenue dans une position d'écoute et n'en perds pas une miette. Comme pour le Nutella qui a débordé et que j'ai raclé du dos de l'ongle entre les plis du papier d'aluminium, j'entraine mes yeux de tous les côtés, pour être bien sûre de ne pas laisser une note tombée entre deux archets.

Yannick Nezet-Seguin, le chef, est tout droit sorti des comédies de Molière ; c'est à n'en pas douter un maître à danser. Comédiens en mal d'inspiration gestuelle, regardez ses enregistrements – et prévoyez des souliers bien cassés, car vous passerez du temps en envolées sur demi-pointes. Il faut dire que La Moldau, de Smetana, soulève comme l'accord triomphant d'un grand film. Il y a tout : un thème qui revient comme le fils prodigue et qu'on ne manque pas de reconnaître ; le manège du temps, carrousel d'un bal, où les regrets et les aspirations montent et descendent en guise de chevaux de bois ; des champs de blés dorés qui ondulent sans qu'il y ait jamais besoin de les moissonner, et mille retrouvailles qui surgissent et miroitent sur les rives tandis que l'on remonte le cours du temps et de sa mémoire comme celui de la rivière. D'où je suis, je vois l'orchestre sous un angle inédit, où les violonistes ont des mains de précieuses, aux poignets cassés, tandis que celles des violoncellistes attendent un baisemain qui ne vient pas. Je découvre grâce à l'un des contrebassistes, qui tient son archet comme un Anglais un parapluie par beau temps ou un cavalier sa cravache repliée, que les ploums de type copeaux de parmesan sont pincés à la main et non frottés à l'archet – de quoi en faire tout un fromage, assurément. J'en suis toute sonnée, comme son co-pupitre dont la tête fait caisse de résonance à chaque coup d'archet engagé. Il ne faut jamais passer outre les contrebasses – d'ailleurs, impossible de passer : alignées au fond de l'orchestre, elles forment un barrage, qui interdit à la musique de s'échapper.

Ayant déjà entendu le Poème de l'amour et de la mer, de Chausson, je me suis autorisée à ne pas partir à la pêche aux mots et à les laisser se perdre dans la cascade blonde de Christianne Stotijn. Dans le troisième mouvement, l'amour s'est échoué sur une plage froide et brumeuse, rendu par le ressac de la mer. Alors qu'il n'y a plus rien, l'Acherontia atropos surgit de l'archet du violoncelliste solo : je l'ai reconnu au papillon, c'est le violoncelliste des Intermittences de la mort, enveloppé et engourdi par le chant d'amour de celle-ci. Il n'y a plus rien que le Sphinx tête de mort qui vous met l'archet sur la gorge. Vous ne pleurez pas, mais le sel marin vous pique quand même les yeux.

Klari, sa co-bureau et moi trépignons à l'entracte ; la seconde partie s'assure de ce que je n'oublierai pas l'existence de l'orchestre philharmonique de Rotterdam. Dvořák est un oiseau-cinéaste de génie : la Symphonie du Nouveau Monde avale les grands espaces à une vitesse vertigineuse. Ses travellings de plaines en gratte-ciels ne ralentissent que pour faire danser la gigue aux migrants et repartent aussitôt pour couvrir d'autres horizons – impatience et avidité. S'il se laisse porter par les courants et dans un solo de flûte planant dévoile des recoins de nature endormis, c'est pour mieux les éveiller et les peupler. Les reprises du cor anglais en font un berger moderne, qui conte cette épopée depuis l'une des petites cases allumées des immeubles.

Pour quelqu'un qui n'a que très peu de concerts prévus sur son agenda, je trouve que cette saison commence bien, avec ses invitations tombées du ciel.

14:15 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, tce, tchèque power