06 juin 2009

Proust ou les intermittences du cœur, de Roland Petit

[Pas de photo : la flemme d'aller les charger sur photobucket, le post est déjà bien assez long, et j'ai mis les liens vers les vidéos, ce qui est plus appréciable. Puis comme je ne suis pas rentrée directement après le ballet, et que je suis encore sortie hier soir, le post revèle ma grande fraicheur d'esprit.]

Ce ballet était à l’affiche il y a deux ans, et une discussion avec un HK m’avait déjà fait regretter de l’avoir loupé : alors cette fois-ci, le regret potentiel de le manquer à nouveau ayant été ravivé par quelques posts, j’ai décidé d’y aller, fusse à l’arrache (comme tout ce que je fais en ce moment) et même au prix d’une place de parterre - que je ne regrette aucunement, puisqu’il est très appréciable d’être proche de la scène pour les pas de deux, surtout quand le ballet en est majoritairement composé.

On pouvait sans trop de risque supposer qu’une interprétation chorégraphique de la Recherche du Temps perdu n’allait pas mettre en scène quantité d’ensembles, encore que le roman soit entre autres choses une fresque de la société. Le programme précise qu’il ne s’agit pas d’une adaptation linéaire ; le contraire eût été à redouter, soit que les grands lignes eussent été vides de sens, soit que le fourmillement de détails nous eut embrouillé l’argument au point d’en faire une intrigue (discussion fort amusante ce midi sur les histoires des opéras et ballets, d’ailleurs). Peu importe que les jeunes filles en fleurs reviennent après que le temps ait été retrouvé, ou qu’Albertine et Andrée aient dès leur jeunesse du goût l’une pour l’autre. Roland Petit a retenu des ambiances, des scènes, et surtout des couples, au final, qui sont organisés en diptyque : quelques images du paradis proustien dont la légèreté est contrebalancée par l’intensité de celles de l’enfer proustien. L’idée est plutôt bonne, quoiqu’elle ne corresponde pas vraiment aux états successifs et contradictoires dans lesquels est jeté le narrateur proustien, et sur lesquels insistent les « intermittences ». En revanche, la discontinuité qu’elles suggèrent entre ces mouvements est très marquée, puisque le ballet se compose d’une série de tableaux qui, dans la première partie, semblent plus juxtaposés qu’autre chose, tandis que la deuxième partie réussit à créer une véritable cohérence qui ne laisse pas au spectateur le sentiment d’abandonner une scène pour passer à un autre, encore que l’on y passe bien d’une émotion à l’autre. Car si on oublie le côté patchwork aussi vite qu’on le ferait de celui d’une couverture dès que l’on s’est glissé dessous, c’est que les tableaux réussissent à émouvoir, et que, à leur manière aussi fluides que le texte, ils nous offrent un petit morceau de temps à l’état pur, de la présence, une intensité.

Acte 1 Quelques images des paradis proustiens

Juxtapositions artificielles mais plaisir authentique

« Faire clan »

Le premier tableau plante le paysage social du salon des Verdurins, où les invités bougent avec la mollesse de branches d’arbres bercées par l’air. Vaguement hypnotique, je ne sais toujours pas pourquoi j’aime ce genre de scène, que ce soit en danse (l’intérieur de la maison dans Wuthering Heights par exemple), ou en littérature (de Balzac à Claude Simon). Il faut croire que les souris sont comme les pies, attirées par tout ce qui brille, et en cela de vrais pigeons. Mon chéri Marcel était sage comme sa photographie, posé côté cour à la façon d’une signature au bas d’un tableau : voilà le poinçon qui authentifie les sources. L’exemplaire d’origine a en effet été lu et relu au point que certaines pages sont volantes : celle du salon des Verdurins s’est détachée du reste, elle est lue à part, en décalage par rapport aux pas de deux intimistes qui vont suivre - quand bien même c’est chez Madame Verdurin que Swann et Odette entendent pu la première fois la sonate de Vinteuil (enfin, je crois).

« La petite phrase de Vinteuil »

Mathilde Froustey est toute entière musique, insaisissable de fluidité, dans une robe blanche magnifique (ou plus sûrement ses jambes ainsi découvertes), longue derrière et courte devant, formant un pli arrondi relevé aux hanches – comme ça on dirait la description d’une tenture ou de vieux rideaux, mais je vous assure que c’est ravissant. Avec elle, une simple quatrième pointée derrière devient une délicieuse parenthèse dans la danse. Il faut en outre reconnaître qu’elle a une technique éblouissante, mais c’est justement à ce qu’on ne la remarque pas. Sa danse efface les pas et le geste disparaît derrière le mouvement sans rien perdre de sa précision et de sa signification. Disparaît également son partenaire, Yann Saïz, dont je me suis parfois demandé si le genou ou le pied en dedans était un pas parallèle voulu par la chorégraphie ou non – danser avec Mathilde Froustey ne pardonne pas.

« Les aubépines »

La douceur ambiante du tableau ne s’y prêtait pas, mais la salle aurait applaudit à la simple vue de la scénographie comme cela avait été le cas lors des diamants dans les Joyaux de Balanchine, que cela ne m’aurait pas étonné. Ce doit être l’effet truc suspendu dans les airs, façon guirlande design dans les Joyaux, et nuage d’oiseaux en origami dans Proust. Qui de surcroît flotte et se déplace comme un essaim paresseux. Ajoutez quelques ombrelles arrangées avec goût, cela se déguste comme une petite mousse légère.

« Faire catleya »

Je ne sais pas si c’est Christelle Granier en Odette, Bruno Bouché en Swann, la chorégraphie ou l’accord du couple, mais ce passage est formidable. Les deux danseurs, dans leurs costumes de « ville », sont également acteurs, et si la coquetterie d’Odette semble assez aisée à jouer (quoique agréablement non sur-jouée, justement), la présence de Bruno Bouché est plus saisissante encore. Les avances de son personnage sont assez pressentes pour rappeler à qui Swann a affaire, tout en demeurant dans un registre qui sied à sa condition. La demi-mondaine est de son côté tout en demi-teinte, et la façon dont elle éloigne les bras de Swann est par exemple parfaite. Une image particulièrement me reste en mémoire : le couple de profil, initialement dans la même direction, Odette en grand cambré arrière, et Swann qui, de ses bras placés en un arc-en-cercle de même envergure que le cambré, dessine l’onde d’un corps que l’on peut imaginer frissonnant ; bras et cambré s’emboîtent à distance.

« Les jeunes filles en fleur »

Le tableau tient plus des aubépines que des catleya, mais ces jeunes filles en fleurs s’épanouissent bien, la corolle de leur robe au vent. J’aime au début, lorsqu’elles sont réunies en massif, leurs mouvements initiés par les genoux, en sixième face public. Puis quand ce même groupe isole Albertine du jeune narrateur (le livret marque Proust jeune, petite hérésie que l’on pardonnera), tout en la plaçant au centre de l’attention. Et surtout, j’adore Eleonora Abbagnato, qui de toutes les fleurs pourrait être associée à la rose si l’on ne faisait par là un bond de quatre siècles dans l’histoire littéraire. De toute façon, elle est moins mignonne qu’expressive, la fadeur du rose ne lui convient pas. Je garde un peu de munition d’enthousiasme élogieux, parce qu’elle apparaît dans les deux tableaux suivants.

« Albertine et Andrée ou la prison et les doutes »

Le titre me paraît un brin excessif, elles n’étaient pas bien tourmentées pour être en proie au doute. Et il faut pas mal d’imagination pour voir dans leur tendre marivaudage un potentiel pendant aux amours homosexuelles masculines de la deuxième partie. Ou alors c’est que Caroline Bance en Andrée ne m’a pas entièrement convaincue – non, le soupçon n’est pas permis sur Albertine.

« La regarder dormir »

Mon tableau préféré de cette partie avec « Faire catleya ». Déjà, la scénographie est admirable, tout simple qu’elle soit : un immense drap blanc coule depuis les cintres en fonds de scène côté jardin, entraînant avec lui la lumière des projecteurs qui tombe sur Albertine endormie. C’est autour d’elle que se structure le solo de Christophe Duquenne, jeune Proust (qui non seulement n’est pas Proust mais n’est plus si jeune que cela – qu’importe) davantage prisonnier de sa jalousie qu’Albertine ne l’est de son emprise - et ses mains arrimées l’une à l’autre dans le dos rendent concrète l’expression. Il relève Albertine comme s’il la ressuscitait et contrôle la somnambule avec autant d’aisance qu’un marionnettiste : un mouvement de bras, et Albertine de reculer en rapides menées en parallèle (j’adore ces pas que je déteste pourtant danser – il faut dire que j’ai vaguement l’air d’un crabe à force de lenteur, tandis que sa rapidité confond presque les deux chaussons. Je me souviens d’ailleurs de la première fois où je suis allée à l’opéra, voir Giselle, et où Myrtha –plus de souvenir de la distribution en revanche- m’avait semblé montée sur roulettes).

Le pas de deux proprement dit est sublime et son souvenir ne se laisse apprécier que par la mémoire de figures précises… arabesques déséquilibrées par des bras cherchant la fuite ; porté en grand écart renversé ; promenades en attitude pliée devant, le buste recroquevillé sur la jambe, à essayer de se dérober à la jalousie envahissante de son partenaire, promu au véritable rang de boulet lorsque, allongé sur le dos et agrippé aux chevilles d’Albertine, il l’entrave dans sa marche et ne cesse de revenir à sa hauteur. Dit comme cela, c’est un peu ridicule, mais je peux vous assurer qu’il n’en est rien sur le moment. Pour preuve de ma bonne foi, voici une version que j’ai trouvée sur youtube, dansée par Lucia Lacarra (je l’avais vu danser ce pas de deux, mais c’était avec Cyril Pierre). Tout en sachant qu’Eleonora Abbagnato, si elle n’a pas les possibilités physiques de la précédente, ne laisse pas de donner une autre ampleur à son rôle (c’était un petit rajout d’enthousiasme pour la route). Le tableau s’achève lorsque le rideau tombe, sauf qu’il ne s’agit pas de celui de la scène mais du drap qui en ondulant va faire un linceul à Albertine, tandis que mini Prousti, de dos libère ses mains, doigts écartés, monte les bras au ciel et semble commander en apprenti sorcier des sentiments à la disparation de l’objet de son amour.

Acte II Quelques images de l’enfer proustien

Ou comment l’on passe de délicieux petits-fours sucrés à un rôti bien ficelé (force est de reconnaître que les flammes de l’enfer permettent une cuisson à point).

« Monsieur de Charlus face à l’insaisissable. »

Côté jardin, au fonds, sur des gradins, deux brochettes d’imperturbables spectateurs, gantés de blanc, qu’on pourrait presque prendre pour des juges de la prestation de Morel s’ils n’avaient pas les applaudissements si étriqués (à côté, une caricature de vieille de salon de thé, qui parle la bouche en cul-de-poule paraîtrait excentrique) : c’est du plus bel effet visuel. Mêmes gants blancs et effet encore plus comique pour Monsieur de Charlus, logé dans un corps tout sec de Simon Valastro qui confère à son personnage en aspect de lutin hystérique. C’est curieux, cet aspect électrique est bizarre ; j’imaginais le personnage imposant le respect à force de graisse et affichant d’un même coup son rang social et le mépris qu’il lui voue par une lenteur empreinte d’une gravité affectée. Il faut néanmoins avouer que l’humour introduit correspond bien à celui que l’on trouve dans le texte : les piques se cachent dans les vagues de propositions, les personnages ne manquent pas de s’y empaler, jusqu’à se dégonfler comme des ballons de baudruche : tout le monde en prend pour son grade, et le lecteur pour son plaisir. Réjouissant de méchanceté.

L’ironie moqueuse du personnage de papier se tourne en ridicule contre sa représentation scénique – mais non contre le danseur lui-même, s’il est vrai que son jeu de scène est drolatique, surtout lorsqu’il essaye de s’approcher de Morel et trace le contour de sa silhouette à coup de mains gantées qui semblent buter contre une vitre - fumée, hein, la tenue noire de Morel ne semblant pas immédiatement suggérer au baron que l’âme de son jeune premier lui est assortie. Quant à Audric Bezard, il vaut bien l’admiration que lui voue Monsieur de Charlus : grand et fin à l’extrême, sa présence et sa grande aisance technique lui permettent de narguer allégrement le baron, de demeurer de marbre face à son empressement (en même temps, avec un physique de statue grecque…), et ainsi de former un excellent duo avec Simon Valastro.

« Monsieur de Charlus vaincu par l’impossible »

Cruelle déception, l’Apollon s’est trouvé quelques nymphettes qui, n’étant pas attachées à un dieu, prennent l’apparence de prostituées : joyeux bordel dans les projets du baron, qui observe horrifié la partie de plaisir à laquelle sa proie se livre avec des êtres féminins – brrr, tremblez, baron, devant ces ravissantes domestiques du vice, en chaussettes rayées, jupes retroussées, bustier garni et choucroute orangée sur la tête. Elles sont pourtant parfaites dans leur rôle, jusque ce qu’il faut d’aguichant dans les épaulements sans tomber dans la caricature vulgaire (en même temps, qui a déjà mis des chaussettes rayées à des filles de joie ?). Tandis que le dieu du stade, nu comme un vers, mais dans une position fort étudiée, s’est installé sur le divan/lit/pouf rouge, les modèles de Toulouse Lautrec, mi-voilées mi-dévoilées par trois grands pans de tissu rouge qui tombent des cintres (comme c’était le cas pour le dernier tableau de la première partie), assurent le spectacle avant de s’en donner à cœur joie (et d’y faire participer le spectateur) en poursuivant Monsieur de Charlus. Et pendant que Morel se repaît du spectacle de ses poules, on peut vérifier la plastique impeccable d’Audric Bezard. Heureusement, il finit par se relever et aller se rhabiller pour se préparer à danser de nouveau – parce que le port de tête a beau être superbe, sa danse l’est bien plus.

« Les enfers de Monsieur de Charlus »

Le spectateur prend la place du narrateur proustien du dernier tome, derrière l’œil de bœuf, à travers lequel on assiste aux débauches du baron. Les chaînes sont remplacées par les bras musclés de quatre durs à cuire qui avec des portés athlétiques en font voir de toutes les couleurs à notre maigrichon Charlus – l’effet comique né du contraste des tailles et corpulences est encore renforcé par les rasants qui projettent sur le mur les immenses ombres des bourreaux de victime volontaire. Charlus est secoué comme un toon, retourné comme une crêpe (par ceux qui cherchent à le piétiner en cadence), battu comme du linge sale et essoré vigoureusement avec force vols planés. Une grande rasade de Tex Avery dansé, l’humour ne le cède jamais à la pitié.

« Rencontre fortuite dans l’inconnu »

Après des débauches si enlevées vient en contrepoint un tableau de calmes voluptés : « l’obscurité qui baigne tout chose comme un élément nouveau a pour effet, irrésistiblement tentateur pour certaines personnes, de supprimer le premier stade du plaisir et de nous faire entrer de plain-pied dans un domaine de caresses où l’on n’accède d’habitude qu’après quelques temps. » Le programme donne le ton citation à l’appui, mais contrairement à ce que pourrait laisser croire l’allusion à l’obscurité, la scène est lumineuse. Un panneau blanc puissamment éclairé transforme les danseurs qui évoluent en avant-scène en ombres chinoises. Un pur jeu de formes est alors offert au regard par les corps de trois hommes et une femme, qui justement ne mettent plus les formes entre eux. L’emmêlement des corps n’échappe à l’acrobatie que grâce à la force des danseurs et la solidité de la danseuse, qui semblent évoluer dans une sorte de liquide amniotique lumineux. Des portés aux positions improbables se s’enchaînent dans une liaison parfaite, les poses sont plus que suggestives (corps en jonction ou qui jaillit, main écartée dans le prolongement du corps dressé en diagonale…) mais cet explicite n’est jamais vulgaire, la nudité restant implicite : tous sont en collants, y compris Juliette Gernez (pourtant avec toutes les manipulations des portés, cela ne devait pas être très confortable), mais la pudeur est préservée par le contre-jour. Il ne reste que des corps, des lignes, des courbes, du mouvement pur, liquide, lumineux – une esthétique éblouissante.

« Une rencontre fortuite » était en rupture avec les débauches enjouées du baron, arrivant avec la nécessité d’une petite mort après le crescendo du tableau précédent ; il est plus en continuité avec le tableau suivant, d’où que l’on peut le voir comme une transition entre le ton outrancier et comique de Monsieur de Charlus et celui tout en intensité du duo Morel/Saint-Loup, bien qu’il présente une discontinuité dans la trame narrative. (mouais, pour la clarté, on repassera).

« Morel et Saint-Loup ou le combat des anges »

Morel est censé pervertir Saint-Loup (d’après le livret, parce que là on tombe dans les volumes que je n’ai pas lus), mais le « combat des anges » oppose moins deux forces antagonistes que chaque homme à son vice - enfin ce qui était alors considéré comme tel ; d’où qu’on a l’impression d’assister à l’expression d’une passion plus que d’un combat. Pas de binaire noir/blanc, d’ailleurs, ils sont habillés à l’identique (quelques secondes pour les démêler l’un de l’autre). Le binôme fonctionne très bien, puisque Audric Bezard et Hervé Moreau sont de même taille, tous deux fins et dotés d’une solide technique. Mais entre le sujet et l’étoile, la différence se fait sentir, et pas dans le sens où on l’attendait : Audric Bezard ressort beaucoup plus que son aîné dont la personnalité paraît plus fade. Je crois que je n’avais jamais vu danser Hervé Moreau, mais ce n’est pourtant pas impossible, vu qu’il ne me laissera pas une impression inoubliable. J’ai l’air de cracher dans la soupe, comme ça, parce qu’il est indéniablement très bon danseur, mais certains, même plus bas dans la hiérarchie, sont tout de même autrement artistes – les ballets de Roland Petit font particulièrement ressortir la différence qu’il peut y avoir entre les deux, et qui ne saute peut-être pas aux yeux de la même façon dans un ballet classique, moins théâtral. Autant dire que cela ne m’a pas empêché de rêver sur mes deux oreilles.

Les duos entre hommes ont ceci de plus par rapport aux pas de deux en couple qu’il n’y a pas un des deux qui éclipse son partenaire uniquement préposé à le mettre en valeur : les portés sont à double sens, les danseurs s’équilibrent, conjuguent leurs forces pour démultiplier leur puissance. Pas de risque de coquetterie, à partir du moment où l’un accepte de glisser sa main dans celle de l’autre, les forces se heurtent à égalité ou s’abandonnent de concert.

« Cette idée de la mort… »

Pour finir, rien de mieux que de faire mourir tout le monde, c’est radical comme expédient – mais que cela se fasse avec brio ! Ce dernier tableau n’en manque assurément pas, qui fait réapparaître la société aperçue lors du tout premier tableau, mais vieillie, grimée de fard blanc, unifiée dans des costumes noirs, société dont les mouvements autrefois fluides se sont grippés jusqu’à devenir saccadé. Les morts en devenir sont désarticulés comme leur futur squelette et font du bal du Temps retrouvé une véritable danse des morts, orchestrée par Madame Verdurin devenue duchesse, Stéphanie Romberg, sculpturale en maîtresse de cérémonie, parfaite dans le rôle. Les différents couples refont surface avant de disparaître de celle de la terre : c’est le bouquet de ce feu d’artifice final, avec force fumée d’ailleurs. Il faut également compter dans la scénographie un immense miroir qui est suspendu obliquement en fonds de scène, mais je manque d’interprétation foireuse sur ce coup-là : démultiplication des morts ? enfermement dans un espace plus aplati (puisque le miroir est incliné) ? rappel de ce que ce n’est qu’un reflet de l’œuvre que l’on nous a proposé ? Quoiqu’il en soit la fin est grandiose. La mort arrive comme une clôture nécessaire pour donner à la vie de ces personnages la figure d’un destin – et celle de Proust, figée dans sa pose de photographie (la même que lors du premier tableau – le ballet est peut-être plus construit que je ne le croyais) signe celui de son œuvre : beau devenir que ce ballet !

Pour une vidéo-résumé / bande-annonce, c’est ici.

22:08 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : danse, chorégraphie, ballet, opéra garnier, proust

02 juin 2009

Thésée vous-même

Il y aurait tant de choses à dire sur les notes en bas de pages... Entre les indications scolaires tautologiques comme "on notera l'effet de ce rythme ternaire", les précisions sur les circonstances d'inspiration à côté desquelles l'an 40 est un souci présent en permanence à nos esprits, et les biffures de vieux rancis légitimées par la publication, du genre "cette scène ne présente pas grand intérêt et se comprend encore moins que la précédente" (que la Bacchanta frappe d'un "nul"), on est servi. Et puis parfois, outre des notes utiles pour comprendre l'emberlificotement de tel ou tel raisonnement, on trouve un sourire du commentateur, la petite pause ironique qu'il s'est permise dans son travail obscur (car en police 4). Dans la 5ème régle pour la direction de l'esprit, Descartes s'emballe un peu dans ses comparaisons (une autre curiosité plaisante que le quart d'heure poétique des philosophes) :

"cette règle doit être suivie par qui veut accéder à la connaissance des choses, aussi fermement que le fil de Thésée par qui voulait voulait pénétrer dans le labyrinthe".

Et J. Brunschwig d'ajouter :

"Il va sans dire qu'il s'agit de ce que nous appelons (plus poliment) fil d'Ariane."

Il aurait pu mettre "(moins mysoginement)", aussi.

Encore que l'attribution de Descartes trahit plus sûrement son contentement à faire des découvertes par lui-même, quitte à se les attribuer dans son enthousiasme, quand bien même elles auraient déjà été assurées par la terre entière auparavant : ce sera donc à celui qui agit dans l'instant (Thésée, Descartes) et non à celle qui en a eu l'idée (Ariane est disqualifiée, elle n'entre pas dans le labyrinthe - une idée non actuellement pensée est négligeable, voyons ! Et la mémoire est chose si instable.) que sera attribué le mérite de la chose. Cette insincerité en toute bonne foi a quelque chose d'enfantin.

20:23 Publié dans Souris de laboratoire | Lien permanent | Commentaires (1)

31 mai 2009

Une image peut en cacher une autre 4/4

Voir voire revoir (et se souvenir)

Par déplacements successifs de la notion d’image dans l’image, on finit par embrasser tout type de peinture et par s’apercevoir de l’importance des héritages qui sont présents de manière plus ou moins explicite dans chaque tableau (sous forme de motif, de position, ou même simplement d’angles de vue). C’est finalement ce seul degré de visibilité qui a du déterminer le choix des œuvres présentes pour la dernière catégorie d’images doubles que j’ai évoquée, plus ambiguës que binaires – un peu comme en littérature où des dissertations sur l’intertextualité ne manquent généralement de vous resservir une portion du Virgile travesti, même rarement réchauffé par quelque enthousiasme.

Du côté des images digérées, il faudra que je me penche sur le cas du Paradis de Magritte, où le lion doit bien reprendre quelque sens iconographique que je ne connais pas. Et je ne peux pas ne pas parler de la Côte escarpée de Degas, tableau si inhabituel par rapport à la production qu’on voit de lui et qui m’a vraiment fait un drôle d’effet. Je vous laisse d’abord le regarder afin de ne pas vous gâcher le plaisir de le voir se « lever » devant vous.

Jambes sur la gauche, ventre et seins en collines, cheveux qui tombent au précipice. Une petite étiquette nous apprend qu’outre l’incrustation dans le paysage de la femme, celle-ci renvoie à un autre tableau de Degas, une jeune femme se faisant coiffer, seulement renversé de la verticale à l’horizontale. La reproduction est assez mauvaise, mais imaginez le grand format, avec les pastels visibles : le corps de la femme fait crier le paysage. « Assurément le protocole réaliste est battu en brèche, boire ironiquement révoqué lorsque tel aperçu côtier libère ses ondulations féminines, ventre, cuisses, hanche et gorge, sous l’effet d’on ne sait quel désir rentré. Même la douceur épidermique, caressante des craies de couleur procède d’un anthropomorphisme inattendu chez le peintre du teuf et des beuglants. » Je vous ai collé cette citation de Stéphane Guégan à cause de cette expression de « désir rentré » qui me semble la meilleure transcription possible de l’impression suscitée.

Sinon, sur une plus grande échelle dans le temps et de manière plus lisible dans le déroulement de l’exposition, on trouve une sculpture de Tim Noble et Sue Webster, sorte de boule faite de 88 animaux empaillés assez hideuse en soit, mais qui, éclairée, projette deux magnifiques profils – on dirait une version évoluée et dans l’espace des animaux composites rencontrés précédemment.

Autre cas de vision moderne complexifiée, et qui joue également de la vision en deux et trois dimensions : les sculptures de Markus Raetz, qui prennent tout leur sens dans un miroir – comme si la scénographie mise en place autour du tableau d’Arcimboldo (le miroir à l’horizontale en dessous) était ici intégrée dans le dispositif même de l’œuvre. Les sculptures de ce « prestidigitateur de l’art contemporain » , ainsi que le qualifie Hervé Gauville, sont curieuses, comme lorsque une silhouette d’homme tassé devient d’un coup de baguette magique un lapin,

ou que ce qui est verre de vin sous un angle devient bouteille 90° plus tard. « Ses sculptures sont bâties en volume mais se regardent à plat. On se plante devant un tableau ou une photo, on tourne autour d’une sculpture. Markus Raetz conjugue les deux », substituant un « ballet » (si l’on pouvait arrêter d’utiliser ce terme pour tout et n’importe quoi) au défilé rigide du musée. Les installations avec les lettres, surtout, créent la surprise : sourire lorsque ALI devient ICE dans le miroir pour nous donner ALICE au pays des merveilles (le pourquoi du lapin – d’ailleurs, comme lui, nous étions en retard, donc je n’ai pas détaillé toutes les sculptures) ; amusement lorsque NO devient YES

; étonnement stupéfait lorsque CECI devient CELA dans le miroir - l’essence même de l’image.

On tourne autour, perplexe, pour voir que les lettres ont effectivement de drôles de prolongements invisibles sous l’angle de la lecture, mais le « truc » est trop ingénieux pour que l’étonnement se dissipe vraiment. Richard Leydier va jusqu’à soutenir qu’ »on aurait tort de ne voir ici qu’un tour de force technique. Ce serait passer à côté de l’indéniable poésie de ces œuvres à la simplicité minimale. »

Pleins les yeux

Voilà au final une exposition qui vous met bien le neurone en ébullition et dont l’excitation dure bien encore par après – hystérique enthousiasme lors de la lecture des revues et de la mise en désordre de mes impressions/idées en cours de latin (une demi-heure de traduction sans Gaffiot, c’est trop long, je ne peux pas inventer tous les termes de vocabulaire qu’il me manque), qui vous valent ce post interminable. J’ai eu du mal à structurer un minimum ce compte-rendu, parce que l’exposition est elle-même à la fois riche et brouillonne, thought-provoking (Bamboo, I don’t know whether you coined the word or if it really exists, but I love it). On oscille entre regroupements thématiques (humanisation de la terre, par exemple, ou encore des œuvres cachant des allusions à caractère sexuel), géographiques (miniatures mogholes à part) et historiques, la dernière catégorie tâchant d’exercer son autorité de fil conducteur et reprenant à plusieurs fois les thèmes récalcitrants. Cela nous vaut quelques redites, comme des rochers plus présents que dans les poèmes de Ponge, et les illusions d’optiques, qui de la première salle se retrouvent ensuite à l’étage après un bond dans le temps (la logique historique a doublé celle d’éveil du regard à la mise en sens). Mais dans l’ensemble, force est de reconnaître que les commissaires de l’exposition se sortent pas mal de cet enchevêtrement, et fournissent de l’eau au moulin du spectateur – à lui ensuite de battre un peu des ailes, de moudre son grain sans ronger son frein, et de rendre compte de ce dont il a eu vent dans un post aux allures de basse-cour.

Un seul petit reproche (dont la correction ne serait néanmoins pas forcément un bien) : la juxtaposition pêle-mêle d’images populaires, d’optique, de psychanalyse (même si les tâches de Rorschach indiquent la part de lui-même que projette le spectateur sur ce qu’il regarde), de caricatures politiques et autres illustrations, avec de véritables œuvres d’art, juxtaposition qui pourrait escamoter la spécificité de ces dernières. Le détail (caché dans le tableau) aide-t-il à concevoir, ou (le cachant) fait-il de l’œuvre cohérente un support à fascination sur lequel projeter ses rêveries ? Il me semble que Sartre faisait une distinction de ce type dans l’Imaginaire, mais comme je n’ai jamais pu e venir à bout (et que j’ai abandonné l’idée d’aller y faire un petit tour pour ce post), je ne garantis pas la justesse du propos, à savoir qu’il y a une différence entre ce qui est l’objet d’une fascination hypnotique et qui, simple prétexte, s’efface au profit de celle-ci (comme devant un feu de cheminé, ou comme lorsqu’on s’amuse à deviner une forme dans les craquelures de peinture d’un vieux plafonds), et ce qui est le sujet d’une conception sans cesse relancée par son objet. L’exposition gomme la frontière entre motif vague et jugement esthétique, mais je ne bouderai pas mon plaisir, esthétique ou non.

23:21 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : exposition, image, voir, peinture, décorticage

Une image peut en cacher une autre 3/4

Les différentes formules du 2 en 1

(Typologie approximative car personnelle. )

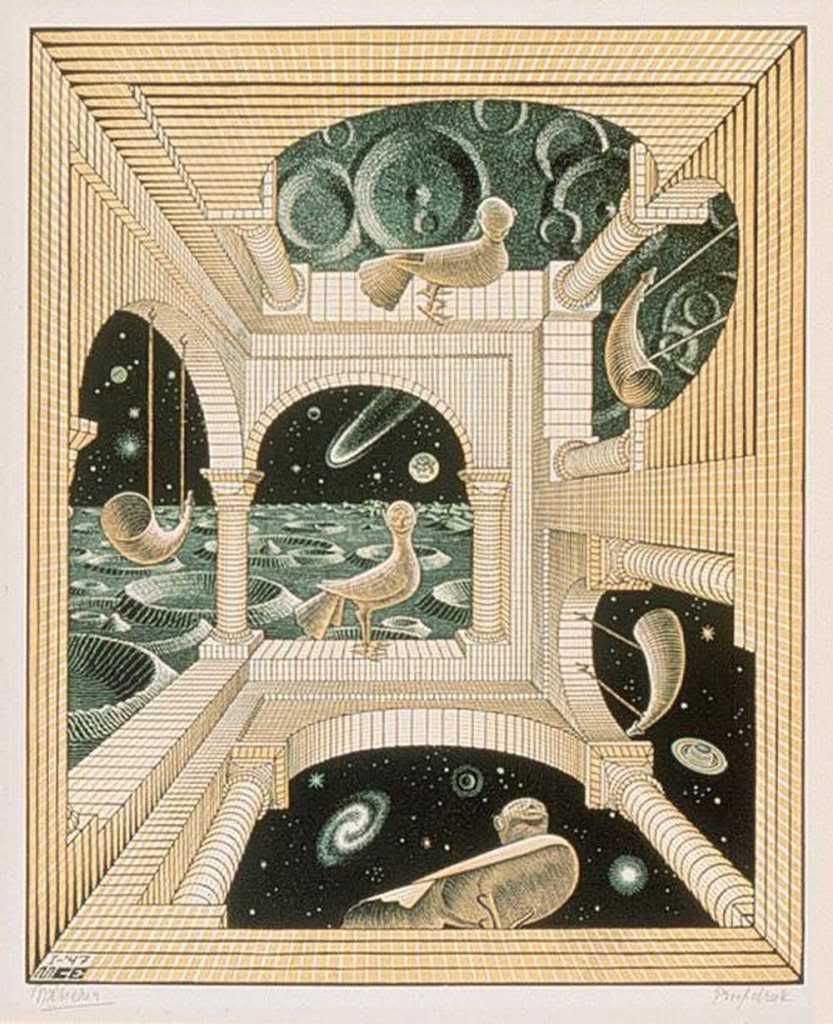

- Plusieurs perspectives imbriquées qui démultiplient l’espace de la représentation, type d’image relevant le plus directement de l’illusion d’optique.

The Other World, de Mauris Cornelis Escher, imbrique trois perspectives pour nous placer au sein d’un cube qui donne le vertige. La partie du bas, tout particulièrement, donne l’impression de perdre pied, de basculer dans l’espace, comme lors d’une séance d’observation des étoiles (filantes) avec la bande des HK, allongée dans l’herbe, où le sol a fini par perdre sa qualité de point de référence central pour nous (enfin nous… je suppose qu’il n’y a que moi pour penser des trucs pareillement tordus) suspendre dans l’espace, sanglés par la seule attraction terrestre et faire dériver notre petit point de planète dans le vide. Autre association d’idée également tirée par les cheveux mais dans un tout autre registre : le passage d’une perspective à une autre, du regard qui monte non pas pour descendre mais pour se retrouver à plat avec toute la surprise d’une dernière marche loupée me paraît une transcription visuelle de la poursuite abandonnée du crescendo dans une suite pour violon (violoncelle ?) de Bach. J’avais prévenu que c’était tordu.

-Un élément caché dans la toile, comme la chouette d’Henri Met de Bles.

-Une forme susceptible d’être interprétée comme deux (ou plus) éléments, et dont l’exemple le plus simple se trouve dans les profils rocheux.

-Une image qui est en réalité deux images emboîtées, et dont l’une paraît moins évidemment de ce que claire autour de la première figure foncée, elle n’apparaît que comme son fonds. C’est le processus que met en évidence le vase-visages, et que l’on retrouve de manière plus élaborée dans le Rébus de Man Ray par exemple.

Je n’avais absolument pas détaché le fonds de la silhouette noire, et lecture faite, il s’avère que l’on peut distinguer à droite une paire de fesses, en bas de l’image, entre les jambes du bonhomme noir, une tête qui se trouve des yeux et un nez avec les faces noires des cubes, et, on n’échappe guère à cette dimension dans les images équivoques, un phallus sous l’aisselle droite du personnage (enfin, à gauche pour nous).

De même, la technique de la silhouette napoléonienne en exil à Sainte-Hélène est explorée par Paul Tchelitchew dans un jeu cauchemardesque de Hide-and-Seek : Charlie s’est fait la malle et la petite fille qui dirige son un deux trois soleil au centre de la toile n’a plus guère comme compagnons de jeu que des figures glauques – à tel point que qualifier cela de « peurs enfantines » (comme j’ai pu le lire dans une des revues) suppose d’avoir gardé son âme d’enfant…

Mais dans cette catégorie, ma préférence va à la Marine avec vache au-dessus du gouffre de Gauguin, qui exploite le procédé de manière plus sensée (me semble-t-il). Impossible de trouver une reproduction à un format décent, vous devrez faire marcher votre imagination pour voir un profil humain non dans le rocher mais dans le gouffre lui-même, cette différence suggérant la présence indéfectible de l’homme dans la représentation de tout paysage, serait-il le plus sauvage. Sa présence invisible est là, mise en abime en fonds du gouffre, elle clôt et donne sa cohérence à la toile, c’est-à-dire à l’interprétation du monde. A propos de cette toile, Stéphane Guégan cite Gauguin : « Comme l’infini nous paraît plus tangible devant une chose non définie. Les musiciens jouissent de l’oreille, mais nous avec notre œil insatiable et en rut, goûtons des plaisirs sans fin. » puis ajoute (le critique, pas Gauguin, hein) « Une façon de rappeler qu’il n’est point de paysage autre qu’intérieur ou incarné. » Non plus une figure humaine dans le paysage, mais le paysage tout entier comme expression de l’humain.

-Un tableau sans dessus-dessous, qui se lit la tête en haut comme en bas. A un premier niveau, cela donne deux visages qui se fusionnent par le bas, comme un double portrait du Pape et du diable. Il faut ici souligner l’intelligence de la scénographie : les images de ce type de petite dimension sont placées sous verre dans des tables autour desquelles on peut tourner, et les peintures de plus grande dimension sont accrochées au mur, et un miroir est placé en dessous. Cela met en évidence que le reflet est la nature de l’image, reflet déformant (ou reconfigurant) qui ne saurait être assimilé à une pâle copie. La mimésis est forcément trahison afin d’être mise en sens et le diable qui fait le pendant au Pape devient la personnification de ce caractère trompeur (voire diabolique^^) de l’image. On est loin des icônes.

Plus élaboré, cela mène à un tableau dont tous les éléments sont réinterprétés dans un sens comme dans l’autre sans qu’il y ait de résidu d’une interprétation dans l’autre.

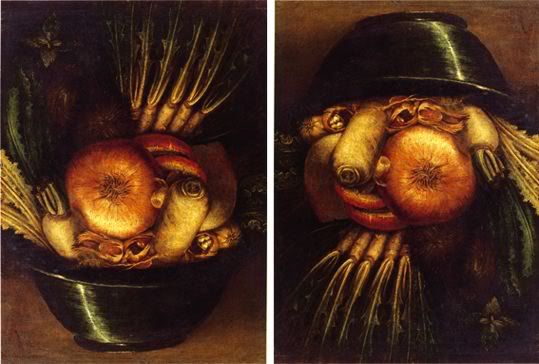

C’est le cas de l’Ortolano d’Arcimboldo (un h après le c ?), homme dans un sens, coupe de légumes dans l’autre – même si la coupe a ceci de bizarre que les feuilles des légumes ont une orientation pour le moins fourbe courbe… la lecture est toujours biaisée. Il n’en demeure pas moins que cette catégorie d’images doubles, auxquelles il faut donner un sens, montre à quel point voir relève de l’interprétation, et se distingue du sens que l’on donne ordinairement au mot lorsqu’on n’y regarde pas de plus près et qui n’est que remarque préalable.

-Un élément composé d’autres, comme les lettrines formées avec des corps, type d’image qui m’a semblé moins heureux de ce que sa technique vire rapidement au remplissage si elle n’est pas motivée. Ainsi les miniatures mogholes présentant des « dromadaires composites » (la formulation me fait vraiment rire) : ils sont composés d’autres animaux sauvages qui représentent les passions, les pulsions répréhensibles du corps, que le souverain doit maîtriser en chevauchant l’animal ; si tel n’est pas le cas, celui-ci est tenu en bride par le diable. (JH Martin, dans Art press2). Le mode d’emploi était donné dans l’exposition même. En revanche, les portraits d’Arcimboldo, sûrement parce qu’ils ne proviennent pas d’une autre culture, ne sont accompagnés d’aucune indication. Du trop bien connu dont les variantes ne me semblaient que la déclinaison d’un « truc ». Et là encore, merci à Beaux-arts magazine d’avoir publié un article de Barthes qui met au jour un ressort supplémentaire de la contemplation de ces tableaux. Et, travers humain, la complexité est plus fascinante.

Un petit extrait, pour le plaisir : « Tout signifie et cependant tout est surprenant. Arcimboldo fait du fantastique avec du très connu : la somme est d’un autre effet que l’addition des parties : on dirait qu’elle en est le reste. Il faut comprendre ces mathématiques bizarres : ce sont des mathématiques de l’analogie, si l’on veut bien se rappeler qu’étymologiquement analogia veut dire proportion : le sens dépend du niveau auquel vous vous placez. » De près, des fruits, de loin, un homme, ça on l’aurait tous vu, mais pour en tirer que l’on passe d’une peinture newtonienne fondée sur la fixité des objets, à une peinture einsteinienne prenant en compte le déplacement effectué par le spectateur, là il faut s’appeler Barthes ^^. « Reculer la perception, c’est engendrer un nouveau sens : pas d’autre principe peut-être, au défilé historique des formes (agrandir 5 cm² de Cézanne, c’est en quelque sorte « déboucher » sur une toile de Nicolas de Staël) ». Et de décomposer les images doubles d’Arcimboldo en trois (jamais deux sans trois, c’est bien connu) : outre les « unités » des fruits et la tête qu’ils composent, éléments nommables, leur combinaison fait que le second sens se dédouble pour faire advenir l’allégorie (les quatre saisons, par exemple). Alors que les fruits et les têtes sont « dénotés » et n’impliquent pas autre chose qu’une perception « en tant qu’elle s’articule immédiatement sur un lexique », l’allégorie se forme par recours à une culture métonymique qui n’est pas assimilable au seul dictionnaire ; c’est elle qui nous fait associer certains fruits avec l’été et fait du personnage une personnification. Et cette ouverture à divers sens est rendue possible de ce que les différentes unités de base, contrairement aux phonèmes du langage articulé, ont déjà un sens, nommable. Voilà un principe de lecture exemplifié – même si Barthes souligne que la connotation est simple chez Arcimboldo (encore que maintenant où l’on a de la pastèque en plein hiver au lycée…). Là, comme ça, ce n’est peut-être pas limpide, vous pouvez toujours aller lire le texte itself : « Archimboldo ou Rhétorique et magicien », in Essais critiques III.

-La fusion de deux images, qui créent ou non un nouvel élément. C’est plus proprement le terrain de jeu de la modernité, et tout particulièrement des surréalistes, même si l’on rencontre quelques anachronismes venant infirmer partiellement cette généralisation, comme ce tableau figurant la trinité en une monstrueuse triple face du Christ.

On est au-delà du troisième œil, au quatrième, pour être précis, et les arcades sourcilières n’ont jamais si bien porté leur nom. Je me demande si un tel tableau avait enchanté l’Eglise… cette technique semble plus à sa place dans l’amusante caricature de Daumier qui illustre le passé, le présent et l’avenir de Louis-Philippe.

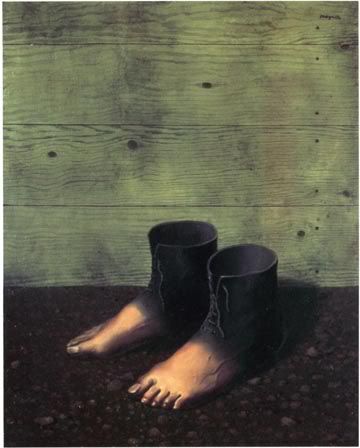

L’image double par fusion me semble particulièrement bien représentée par le Modèle rouge de Magritte, chaussures qui se décomposent en pieds (les lacets ressemblant d’ailleurs à des vers de terre). (ci-dessus). Violence de son Viol, également, qui nie l’identité d’un visage en lui substituant un corps sans tête ou plutôt qui constitue toute sa tête.

Le corps n’est plus uni à mais remplace l’âme – et Kundera fait pop-corn dans ma tête, ce sera un croisement à explorer.

Les dernières salles dans lesquelles on trouve entre autre les tableaux de Magritte sont plus éclectiques, comme s’il s‘agissait d’essayer le mode de lecture élaboré au cours de l’exposition sur toute image (dans la mesure où l’évolution dans l’art est moins une progression qu’une conscience de plus en plus explicite ou complexe de ce que sont les ressorts de la perception) : pourquoi sinon tel Picasso plutôt que tel autre (hormis le fait qu’il provient peut-être de la dernière exposition, que je n’ai pas eu le loisir de faire), ou tel Magritte ? Les premières moutures de l’image double fonctionnent presque comme une mise en abyme du processus de perception, qu’exploitent pleinement les surréalistes.

Dali occupe une place important dans l’exposition, et j’ai trouvé l’Enigme sans fin particulièrement saisissante : il est presque inquiétant de voir surgir un visage qui vous regarde (Dali nous fait aimer la paranoïa), et fascinant de trouver une autre figure que l’on n’avait pas vu de prime abord, et que les esquisses préparatoires permettent de discerner.

L’œil erre comme le ballon bizarre [qui] se dirige vers l’infini, d’Odile Redon.

Compotier, visage féminin (appelé peut-être par la tête flottante à droite, sorte d’Ophélie décapitée), globe terrestre, mandoline, homme couché ou lévrier (particulièrement dur à saisir – voyez la patte en bas et la tête tournée vers la gauche, cachée dans les collines) … impossible de le saisir dans son entier. Voir une figure conduit à en abandonner une autre, si bien que le tableau n’est composé que des méandres de l’œil, qui le recomposent sans fin. La « bistabilité » est tellement multipliée qu’elle devient totalement instable.

Cette mise en évidence du caractère inépuisable de l’œuvre devrait me conduire à cesser de faire des fixettes sur ce qui, de surcroît, n’est pas immuable (et dont la compréhension est toute versatile) ; mais, que voulez-vous, si je ne peux pas tout comprendre, j’aime à en faire le tour, histoire de cerner les problèmes et difficultés. Ou pourquoi ce post à n’en plus finir – parce qu’il est encore sur sa faim.

23:03 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : exposition, image, voir, peinture, décorticage