03 mars 2010

La vie comme un compte

Tout conte fait

Alors que la mode est aux airs langoureux et aux cuisses écartées, Hermès table sur un tout autre registre, celui des contes. J'ai d'abord – rendue sensible par l'engouement de Miss Red, à qui le conte est ce que le mise en abyme est à moi ?- été arrêtée par cette image-ci :

On reconnaît sans peine la princesse au petit pois, même si on met un certain temps à distinguer ce dernier (si, si, il y est, entre la main et la fin de la tresse qui nous y guide). Je trouve cette affiche particulièrement bien pensée : l'exigence de la cliente se métamorphose en sensibilité de princesse, et la finesse de la perception se confond avec celle de la soie.

Je suis alors partie en campagne (publicitaire - "La vie comme un conte") et n'ai pas tardé à croiser moults êtres féminins de l'univers des contes.

Êtres féminins, parce qu'il va de soi qu'on ne peut être charmée que par le luxe et que les princes sont tout justes bons à être vendeurs.

L'univers, parce que les origines sont très diverses : contes traditionnels (Anderson avec la petite sirène et la princesse au petit pois, Perrault avec Cendrillon) se perdant dans le folklore indéfini (la jeune fille à couronne de fleur pourrait être une nymphe ou une dryade de n'importe quelle tradition),

contes orientaux (la lampe d'Aladin, pour éclairer quelques mille et une nuits) et littérature qui, pour merveilleuse qu'elle soit (Alice), n'a pas grand-chose à voir avec une tradition orale. L'ensemble est très hétérogène, mais on s'en soucie assez peu, dans la mesure où il est davantage fait appel à l'imaginaire collectif (assez Walt Disney sur le fonds) que référence à des œuvres particulières.

[La jupe n'a pas suivie lorsque Alice s'est mise à grandir soudainement...]

Invitation au voyage

L'évocation est si allusive que ces personnages de conte sont arrachés à leur contexte d'origine et rempotés dans un ailleurs indéfini, celui du voyage et de l'évasion. Nous ne sommes pas en terra incognita, mais bien sur une île déserte, coupée de notre monde mercantile (on vous vend une image -de marque-, pas des produits), où tout n'est que ciel et mer à perte de vue. Où tout est possible, y compris mettre ses carrés Hermès à 200 euros dans le sable. Où tout n'est que luxe, calme et volupté : vous pouvez avoir un petit pois dans le cerveau, du moment que vous n'êtes pas chiche, allongez-vous donc, chère princesse, faites comme au spa – le massage cardiaque n'est pas compris après réception de l'addition.

Pour rejoindre ce paradis fiscal, c'est simple : vous n'avez qu'à voler ! On m'annonce dans l'oreillette qu'en l'absence de Wendy, cela pourrait être mal interprété. Il vous reste donc le choix entre le bateau, dont vous entendez peut-être déjà la petite sirène, ou l'avion – pourvu que vous vous y preniez avant minuit, vous devriez trouver chaussure à votre pied avec Air France qui fait la paire.

Marques de mythologie et mythologie de marque

C'est qu'on s'y connaît en voyage, chez Hermès, placé sous la tutelle du dieu éponyme. Quoiqu'invisible, apercevez sa présence ailée, qui talonne de près les fées. J'admets qu'un tel lien est un peu cavalier ; c'est pour ne pas oublier que la maison est à cheval sur ses origines. Réincarnation de l'écuyère, la princesse au petit pois se confond avec sa monture dont ce n'est plus la queue qui est enrubannée mais la tresse de sa cavalière.

Le petite sirène, quant à elle, n'a nulle envie de marcher, seulement de mettre le pied à l'étrier. Si le motif ne du foulard ne suffisait pas à faire passer le message, elle vous l'aurait délivré par courrier ; il attend dans sa sacoche qu'Ulysse passe par là. Si le dieu messager pouvait accélérer le passage et la perte du malheureux... parce que contrairement à son destin dans l'épopée mythique, le mari de Pénelope ne s'en sortira pas - avant d'avoir vidé son compte de fée. Elle vous en prie. N'est-ce pas merveilleux ?

09:26 Publié dans D'autres chats à fouetter | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : pub, décorticage

L'amante en chair et en mouvement

Aurélie Dupont.

Aimée par Manuel Legris dans la Dame aux camélias.

L'aimant dans le pas de deux du Parc, appuyée sur sa bouche. Tendue dans la détente de l'abandon.

Et aussi son fils et Jérémie Bélingard, mais ce n'est pas le propos. Entre l'élève et les adieux à la scène – de son compagnon de scène- Cédric Klapisch dresse le portrait de l'interprète, pas de l'étoile plantée au haut de la hiérarchie comme la décoration filante au sommet du sapin (pas de visite du palais, pas d'explications, pas de plans interminables sur les pieds, c'est sa bouche qui en dit le mal), ni de la femme danseuse (sa vie privée le demeure). C'est juste magnifique. Elle, est magnifique. Les chorégraphies sont à tomber par terre. Ils tombent d'ailleurs souvent par terre, parce que pour une fois, on les voit au travail. Pas à celui, mécanique et musculaire, de la barre : à celui de l'interprétation qui ne se surajoute pas à l'exécution technique, mais réside dans le moindre mouvement, même celui de se mettre correctement à genoux (humour de la gamine par terre, qui se rit de la danseuse à terre – déséquilibre ou épuisement- : « il a fait beaucoup de choses dans sa carrière, mais ça... »). Elle se frotte les mains dans l'angoisse de s'échapper à elle-même, de ne pas maîtriser le parcours de l'intention dans son corps. Une courte scène d'une répétition du Lac, on lui fait remarquer qu'elle ne repousse pas son partenaire ; en effet, « Je ne l'ai pas fait, je ne savais pas si je le repousse » (et non pas « si je dois le repousser ») : elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle fait est pétri de sagesse.

C'est juste magnifique. Elle est magnifique. Les chorégraphies le sont aussi. C'est superbement filmé. D'une façon si juste, qu'elle déborde du cadre, prend la clé du hors-champ. Pas de gros plans sur des piétinements pour se hausser de quelques centimètres vers le haut. Lorsque les pieds sont filmés, c'est dans l'immobilité de l'équilibre, piédestal éphémère. La caméra remonte toujours, à la source du mouvement, dans l'intelligence de sa naissance, de l'émotion, vers son visage à partir duquel ses mouvements irradient et vers lequel toute sa danse converge, se ramasse et nous ramène. C'est la main et le doigt retenus dans Raymonda. C'est l'étreinte du corps de Legris dans le Parc. C'est l'absence qui la décompose dans la Dame aux camélias, et qui la fait s'évanouir hors du cadre à la fin du documentaire.

Au lieu de lever de grands yeux admiratifs devant l'étoile, Cédric Klapisch prend de la hauteur, embrasse depuis les cintres des corps déjà en prise l'un à l'autre et qui échappent au saisissement, il parvient à toucher ceux qui nous touchent, à rendre sensible la chair sous la main qui caresse en le cambrant le buste de l'autre, réconcilie l'abandon et la prise, et dépose le couple sur le lit de la scène – où meurent les personnages et où se délimitent les artistes. On ne nous entraîne pas dans les coulisses, on nous laisse observer depuis les coulisses, là où l'interprète se fait dans la fusion du personnage et de celui qui l'incarne. Qui ils sont ailleurs, ou après, c'est leur affaire, leur inquiétude. Hors temps. Ce qui nous importe, nous emporte, c'est le présent (qui n'exclut pas la durée de la maturation, de la recherche perpétuelle), le présent de la présence, de la densité et de l'intensité. Incarné, un instant dans l'espace. L'espace d'un instant. Dimension de l'espace où l'on évolue, portée du geste. Cela donne juste superbement envie. De danser, de sentir, de recommencer, de ressentir, de s'attacher, de caresser, de vivre, de désirer. Envie.

Auréliiiiiiiiiie.

00:46 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : danse, reportage, documentaire

28 février 2010

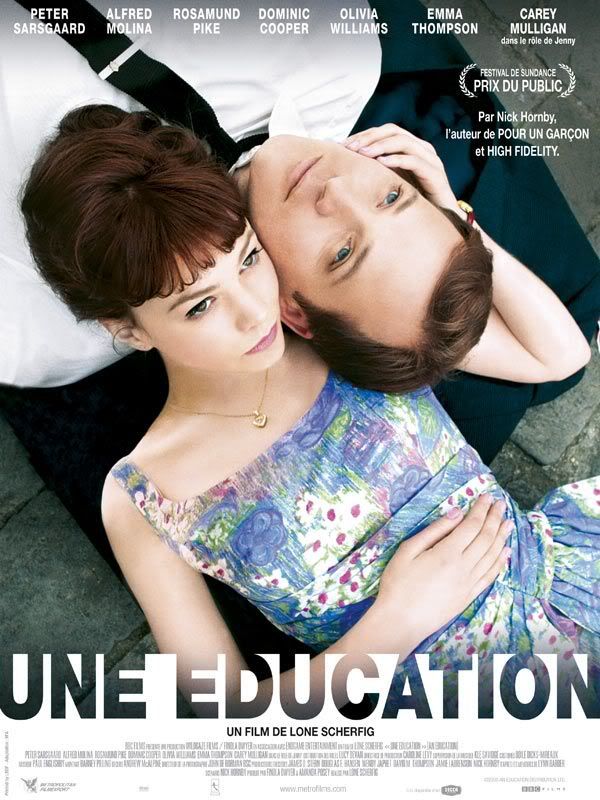

Une éducation - à refaire ?

Pour une critique plus concise, et sans spoilers.

Les critiques étaient partagées : entre subtil et cliché, grande finesse et mouvement univoque, Palpatine et moi nous en sommes remis à notre a priori favorable causé par l’affiche (aux horaires des séances, aussi). Il est vrai que l’histoire n’est pas d’une originalité folle : David, un homme trentenaire séduit Jenny, jeune fille brillante (et belle, évidemment) de seize ans, qui se met à délaisser ses études pour mener la belle vie d’une femme libre mais entretenue (oxymore inside). Le problème n’est pas tant la différence d’âge que le mode de vie : elle s’ennuie dans son existence de jeune fille de bonne famille, installée dans un quartier résidentiel de Londres ; lui, sait vivre sans compter, part en virée à Oxford, en voyage à Paris (où l’on bouffe du fromage et les yeux de l’autre devant un splendide coucher de soleil assorti au verre de vin, il va sans dire).

- Je sais qu'il ne faut pas monter dans la voiture d'un étranger, mais j'ai pitié de votre violon (pluie torrentielle) : mettez-le à l'arrière, vous marcherez à côté.

Curieusement, c’est au début que le film est le plus subtil, lorsqu’il met en balance la monotonie d’une éducation sérieuse laissant peu de place à l’épanouissement, et l’attrait pour une grande liberté d’accès à la culture. Car Jenny n’est pas d’abord séduite par un homme mais par son monde, celui des concerts (autres que celui de l’orchestre de l’école, dont Jenny fait partie pour que les examinateurs des dossiers d’Oxford en déduisent qu’elle sait s’intégrer – logique imparable du père), des sorties, des voyages, un monde qu’elle connaît à travers ses lectures et qui s’incarne alors en un homme. Ce n’est que petit à petit que le sens artistique laisse place au sentiment amoureux, lequel devient ensuite assez fort pour masquer totalement la disparition du premier. Car ce serait plutôt ici que réside la trahison de David ou l’aveuglement de Jenny. Bien sûr, on découvre à la fin que le fiancé est un homme à femmes marié, pourvu d’un gosse ; c’est la fin du film, commode pour mettre en point final qui soit le début d’une nouvelle ph(r)ase pour Jenny. David a beau être escroc et menteur, on ne parvient pas à le faire entrer dans la case du « salaud » de service. On le savait déjà en un sens, puisque Jenny le voit voler un tableau, l’écoute baratiner ses parents : David n’est pas seulement celui qu’il prétendait être - pas seulement, parce que malgré tout, il n’a pas traité Jenny par-dessus la jambe, épris d’elle, respectant la date d’anniversaire qu’elle s’est elle-même fixée jusqu’à laquelle est veut rester vierge (jolie scène où l’on doute qu’« il se contente de regarder » et où l’on a cependant tort de supposer qu’il va profiter de la situation, puisqu’il ne s’approche d’elle que pour remonter ses bretelles de soutien-gorge – comme quoi, le rhabillage peut être aussi sensuel que le traditionnel effeuillage).

Contrairement à ce qu’on pourrait induire de l’épilogue qui, dans sa hâte de mettre un terme à cette histoire, manque de la subtilité qui y avait présidé, l’erreur n’est pas tant d’avoir choisi la voie du mariage contre celle des études (après tout, la diatribe de Jenny contre la vie étriquée et ennuyeuse de sa prof de français ne sonnait-elle pas un peu trop juste pour qu’il n’y ait pas une once de vérité ?) que de s’être leurrée sur la « vraie vie ». Chez David et chez les parents, on retrouve la même métaphore (qui implique néanmoins des choix totalement opposés), celle de l’argent qui ne pousse pas sur les arbres, et une même illusion, celle de la culture ravalée au rang de moyen mais toujours prétendue fin en soi (ou que Jenny perçoit ainsi) : David aime les tableaux plus que la peinture, et le père considère que les études, si jamais elles ne débouchent sur rien, n’en constituent pas moins une dot estimable. Si les études sont un bien, comme nous le serine l’épilogue, voix de la raison et du progrès, il faut savoir en quoi, pour que le « go to Oxford », équivalent de « passe ton bac d’abord », ne soit pas qu’un leurre d’émancipation.

La « vraie vie » ne tolère pas de raccourcis (no shortcuts), Jenny ne coupera pas à son dictionnaire de latin offert en doublet à son anniversaire (ils auraient pu se concerter pour qu’elle ait le thème et la version tout de même ^^), ni à l’effort qui seul la conduira à la maturité – elle le dit elle-même à la fin, « she feels old, but not wise ». Le vécu ne suffit pas à faire l'expérience, encore faut-il en tirer des conclusions. La directrice de l’école avait raison en déniant à Jenny le statut de « ruined woman » que celle-ci propose lorsqu’elle apprend qu’on ne la reprendra pas : she’s not even a woman. Une gamine encore, qui a certes du goût (comme lui fait remarquer l’ami de David), d’emblée attirée par les belles choses, mais manque assurément de discernement concernant celles qui lui conviennent. Le retour près de son professeur de français, chez qui les tableaux que David achetait aux enchères ne sont que des reproductions, signe son départ de chez ceux « who know the price of everything and the value of nothing ».

Une éducation : scolaire (connaissances apprises, qui donnent du goût mais dispensent du jugement), sexuelle (« quand même, tant de chansons, de poèmes... pour une chose si brève »), parentale (austère mais pas très rigoureuse, finalement – Jenny le souligne lorsque son père ne réagit pas à son annonce de fiançailles : « isn’t it the moment you’re supposed to say ‘and Oxford ?’ ? ») ; une éducation à refaire ? - en partie en la faisant, sous le mode de l'expérience vécue, s'il est vrai qu'une éducation est tout un apprentissage (l’école de la vie, comme on dit, dont David reconnaît n’être pas le meilleur élève – statut que ne mérite pas non plus immédiatement Jenny de ce qu’elle est une élève brillante).

On fume beaucoup, c'est chic - en français dans le texte.

Très fin ou trop lisse, alors ? Le film est l’un ou l’autre selon que l’on s’attache aux mouvements intérieurs des personnages (qui n’ont rien d’un balancement univoque entre raison et sentiment) ou que l’on s’attarde sur le cadre dans lequel ils sont développés (celui-ci étant justifié par ceux-là). Après tout, on n’a pas grand-chose à faire que David soit marié, l’important étant que la précision précipite la fin sans entraîner la chute de Jenny. Le choix, bien qu’ayant été effectué n’est pas irrémédiable, et se borne à ne devoir rester qu’une erreur de jeunesse – la ligne entre expérience et vie gâchée est bien mince, une éducation s’y tient tout entière. Peut-être le film garde-t-il l’équilibre parce qu’il est drôle sans pour autant que quiconque n’y fasse de l’humour. Pas de traits d’esprit, on souligne plutôt d’un bon sens commun les travers des uns et les mauvaises bonnes intentions des autres. Comme celles de David qui ne trouve rien de mieux que de se dénommer « patapouf » (l’onomatopée anglaise est plus formidable encore) pour mettre à l’aise sa Minnie, sa petite souris (forcément, avec Palpatine, on n’a pas pu s’empêcher d’exploser de rire – je tiens à préciser que le parallélisme de la souris n’entraîne en aucune façon celui du « patapouf » - Peter Sarsgaard perd de son charme quand on le voit le bide velu à l’air). Face à cela, des sarcasmes salvateurs, assénés avec classe par Carey Mulligan, qui, pour être comme Ellen Page dans Juno bien plus âgée que son personnage, n’en est que plus crédible – il doit être plus facile de révéler au moment propice une maturité dissimulée sous des traits juvéniles que de la faire jouer par une gamine qui fait plus que son âge.

Ni femme, ni enfant, Jenny est peut-être les deux à la fois, une tête, comme sur les cartes à jouer. Aussi réversible que le jugement que l’on peut porter sur David. Têtes bêches sur l’affiche. Jouer à être grand ou cartes sur table, le film entier est terrain de jeu pour le spectateur qui préfère la chasse à la prise.

21:48 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, film

24 février 2010

Hashem is dead !

[Spoilers]

Humour à 90°

A Serious Man, une affiche avec un homme sur un toit, et une antenne - je ne capte du coup pas grand-chose aux premières images : un paysan du début dix-neuvième, mettons, raconte à sa femme comment un homme l'a aidé dans son accident de charrette. Lorsqu'il lui dévoile son nom, celle-ci horrifiée lui apprend que cet homme est mort depuis quelques années déjà. Celui qu'il a invité à souper, et qui frappe à la porte précisément à ce moment, ne peut être qu'un dibbouk, la dépouille du défunt récupérée par le diable. Le mari prend peur mais assure devant leur hôte qu'il ne croit pas à ces histoires de bonne femme. Laquelle appuie avec conviction son propos en plantant un couteau dans le coeur du présupposé dibbouk qui, sur le coup, n'a pas l'air de s'en porter plus mal. Mais juste après que celle-ci ait décoché un regard lourd de sous-entendus à son mari, une tâche de sang apparaît et s'élargit autour du couteau toujours fiché dans la chaire. Cependant, au lieu de tourner de l'oeil et de s'affaler sur sa chaise, le vieil homme se lève et disparaît dans la nuit neigeuse.

Pendant tout ce temps, deux questions me tarabustent : ne nous sommes-nous pas trompés de salle ? Le patois des campagnes justifie-t-il qu'ils parlent allemand avec un tel accent ?

La suite apporte la réponse, négative dans les deux cas. Quand j'entends parler de « goy », de « bar mitsva » et d'école hébraïque, je me rappelle subitement une anecdote : c'est seulement en apprenant que son amie était juive que ma mère avait compris que ce qui se parlait chez ses parents mi-polonais mi-russes n'était pas de l'allemand, mais du yiddish, bien sûr ! A ma décharge, je n'avais pas prêté attention au nom des réalisateurs, ni même lu un résumé du film, ayant décidé arbitrairement à partir du titre, de l'affiche et d'un écho de Miss Red, qu'il me plairait.

Et nous étions bien dans la bonne salle : la suite isole le début comme prologue, et celui-ci n'a aucun rapport avec celle-là, si ce n'est qu'il est décalé. Décalé mais pas loufoque, avec des personnages plus risibles que cocasses, et un comique de situation qui ne fait pas franchement rire (ou pas rire franchement). L'humour semble lui aussi décalé, mais un peu trop littéralement – il tombe à côté. Larry Gopnik, professeur de physique qui finit ses tableaux de démonstrations plié en deux et les fesses en arrière, est en effet entouré par des enfants obstinément égoïstes, dont l'un rentre de l'école en courant pour ne pas se faire tabasser par son fournisseur d'herbe, et l'autre n'y est pas forcément allée « parce qu'elle se lave beaucoup les cheveux » ; et par sa femme Judith, à la grande bouche, qui lui demande un divorce religieux pour rejoindre son boeuf de Sy Ableman, who is mainly able to treat Larry as a child and hug him, preventing him from uttering a single word. Bref, un bordel pas vraiment joyeux, mais pas bien dramatique non plus, cela ne part pas en feu d'artifice comme dans American beauty par exemple, où on a affaire à une famille de barges. Our man is serious. Du moins, c'est ce que l'on croit.

Arrivé à ce non point, je me demande ce que je fais là, et je commence à regretter. Heureusement, je ne suis pas du genre à partir au milieu d'un film, j'ai même regardé Mulholland Drive et Arizona Dream, jusqu'au bout, c'est pour vous dire. Les rires parfois très bruyants de certaines parties du public m'indiquent que je dois sûrement louper quelque chose. Kundera trouve bien Kafka hilarant, alors... ce doit être une question de sensibilité. Je tâche donc de convertir mon énervement naissant en agacement.

I haven't done anything !

… and yet, slightly, I begin to appreciate slices of it. Des motifs commencent à apparaître, convertissant le risible des personnage en autodérision d'une communauté par les réalisateurs, je me sens peu à peu autorisée à rire. Ce doit être ce qu'on appelle « l'humour juif » et dont je n'ai jamais imaginé quelle pouvait être sa spécificité. Remarquez, si A Serious man en est représentatif, je comprends qu'on peine à produire une quelconque définition.

L'humour se manifeste par touches et reprises : il n'y a rien de drôle à ce que Larry objecte à sa femme qu'il n'a rien fait (pour qu'un divorce lui tombe sur la tête), mais cela l'est davantage lorsqu'il dément en face du directeur du collège des diffamations, lorsque dans une scène analogue où le directeur revient lui demander s'il a écrit quelque article qui pourrait influencer favorablement la commission de titularisation, celui-ci obtient cette même phrase pour réponse, et surtout lorsque, la conversation ayant bifurquée sur sa situation familiale, il ressasse n'avoir rien fait, rien de mal et son interlocuteur de reprendre : « If you haven't done anything, you haven't done anything bad, ipso facto ».

Il y a ensuite l'oncle mathématicien de génie, qui passe son temps à drainer son kyste dans la salle de bain, ce qui était plutôt une saine occupation au vu de la suite, où il est ramené menotté pour délits sexuels ; le gamin qui dérange son père « parce qu'il ne capte pas la 7 », puis à nouveau, mais alors que le père croit qu'il s'agit encore de l'antenne, le môme rectifie d'un ton égal : sa mère est en larme, Sy Ableman est mort ; la bar mitsva filmé du point de vue du gamin qui vient de fumer et ne trouve pas grand soutien chez son copain à l'œil également torve, qui soulève sa paupière crapaudine pour seul mouvement... Les petites touches se multiplient, bientôt cela grêle.

Dead serious

Le film n'est pas très sérieux, mais les personnages sont sérieusement atteints, et les deux niveaux indiquent l'un comme l'autre que la vie est du côté de la légèreté, du non-sérieux : c'est ainsi que le film peut s'aborder, et c'est en en prenant le contrepied que les personnages se sabordent. En effet, tandis que le film s'en sort d'être du/à côté de l'humour, résolument non-sérieux, le « serious man », celui qui est nommément désigné ainsi, n'est pas Larry mais Sy Ableman... à ses funérailles. Larry prendrait le même chemin à se montrer trop sérieux. Trop appliqué à comprendre ce qui lui arrive, ce qui ne se peut, puisqu'il laissera forcément échapper un élément ; les bras lui en tombent, impossible de prendre avec lui la multitude des malheurs qui lui tombent dessus, impossible de cum-prendre.

Trop consciencieux et moral ? La première embrouille à m'entraîner à rire est la cas de l'élève coréen qui tente d'acheter l'examen qu'il a raté. Larry veut lui rendre l'argent qu'il a intentionnellement laissé, et devant le refus de l'élève, il se voit obligé d'en informer la hiérarchie. Sur ce, le père mafieux va trouver le professeur chez lui et le prévient qu'il va l'attaque pour diffamation. A moins que le gamin n'obtienne son diplôme, ce qui équivaut à un aveu de tentative de corruption. Lorsque Larry pointe la contradiction évidente, l'homme a une réponse extraordinaire : « You have to accept mystery ».

Vraiment extraordinaire. C'est là la clé qui enferme Larry dans son malheur : il veut comprendre alors qu'il n'y a rien à comprendre. Il cherche un mystère là où il n'y a que plate évidence. Sa quête de sens chez trois rabbins successifs devient alors toute une épopée, burlesque à souhait.

Rabbin, deux, trois...

Le premier rabbin remplace celui que Larry voulait consulter. Avec ses dents de rabbit, the junior rabbin vaut son pesant de carottes cacahuètes. Il lui sert un discours illuminé et l'invite à poser un oeil neuf sur les choses : « Look at this parking lot, for instance! ». Mais junior rabbin n'est pas Sam Mendes et il n'y a de toutes manières pas de sac en plastique volant pour susciter l'émerveillement.

Le deuxième rabbin se sert une tasse de thé mais ne lui sert à rien. Son histoire de dent laisse Larry sur sa faim, car jamais l'anecdote ne se transforme en parabole. A la limite, il garderait plutôt une dent contre elle ; moi, je me suis payée un fou rire. Ne voyez pas plutôt : un dentiste trouve un jour un message sur le moulage d'un de ses patients, qui dit en substance d'aider autrui. Il vérifie sur le patient, les lettres sont bien gravées là, mais c'est un goy. Il va chercher partout et n'importe comment un message divin : sur les autres moulages, d'après la Torah, en convertissant les lettres en chiffres... du pur délire. Et finalement, un jour... finalement rien, un jour, le médecin a finit par oublier son obsession. L'épisode ne s'est pas développée en histoire, ni donc l'histoire en parabole. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'intrigue. Cela m'a rappelé l'histoire de la dent d'or de Fontenelle, dont la Bacchante me parlait il y a peu : à la découverte d'une dent d'or, c'est la ruée pour en expliquer la provenance, qui alchimiquement, qui scientifiquement, qui surnaturellement, qui théologiquement, et une fois seulement que la polémique a bien enflée, une petite question idiote est venue crever l'abcès, quelqu'un avait-il vérifié que la dent était bien en or ?

Ce que j'ai pu rire (pas forcément très fort, mais bien intérieurement). C'était aussi bête que cela : Larry ne trouve pas de sens parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas absurde pour autant, c'est, sans autre modalité. Par conséquent, le dernier rabbin n'a d'autre utilité que de compléter le proverbe et cette trinité de l'inessentiel.

Le troisième rabbin est auréolé d'une très grande sagesse. Larry tâche de le rencontrer, mais sa secrétaire, après s'être entretenu avec un vieillard somnolent devant son bureau, déclare qu'il ne peut pas le recevoir, trop occupé. Larry proteste, l'homme ne fait rien ; la réplique ne se fait pas attendre : « He thinks! ». C'est d'autant plus amusant à l'aperçu de la teneur de ses pensées, quand il reçoit le fils de Larry après sa bar mitsva, et où l'essentiel à savoir tourne autour d'un groupe de musique et du nom de ses membres : noms de Dieu ! Le rabbin rend au môme le baladeur que le directeur lui avait confisqué après avoir vainement tenté de trouver le fonctionnement de cet appareil du diable (voilà : non pas chercher à comprendre les choses mais trouver leur fonctionnement !). Devant cette curieuse substitution du rabbin au directeur, on scrute le visage du barbu et l'on retrouve d'un coup le dibbouk du début ! Le prologue avait donc bien un sens : celui de préciser qu'on ne sait jamais, que le fantastique est de ne pas trancher, et que mieux vaut ne pas savoir. Une introduction in media res, en somme, in medium nihil.

Absurde, sens et signification (malheureusement pour vous, je ne suis pas Jane Austen)

Pas de sens, mais rien d'absurde, si ce n'est vouloir trouver un sens à ce qui n'en a pas. Me voilà soudainement autorisée à ne plus chercher de signification au film (elle est apparue, il n'y en a pas) et à le regarder en le goûtant comme un épisode.

Cela n'a rien à voir avec Arizona Dream, qui m'aurait fait bouffer les coussins du canapé tellement il m'agaçait de ne jamais amener la moindre cohérence dans son délire loufoque, ni avec Mulholland Drive, qui nous avait limite empêché de bouffer, cette fois-ci, les hypothèses et contre-hypothèses fusant le lendemain au dessus de la table de cantine avec plus de frénésie que des boulettes de pain. Insupportable : l'attente créée par le film est sans cesse frustrée, une piste infirmée par une autre qui n'en mène pas moins à une impasse.

Le refus de ce sens de A serious man n'a rien à voir non plus avec l'insensé du stéréotype. Il n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas de sens : il y a une quête à la fin de laquelle on découvre qu'elle n'avait pas lieu d'être. Mais on a cherché, et pas en vain, puisque l'on sait désormais que l'on peut s'arrêter de chercher. C'est un peu comme Descartes qui après avoir fait table rase par le soupçon, cherche la première évidence, quand bien même elle devrait être la première et la dernière, une évidence négative, celle qu'il n'y a pas d'évidence.

Enfin on découvre... le spectateur, s'il l'entend de cette oreille. Pas le personnage, qui après avoir reçu par lettre les honoraires de l'avocat du divorce, qu'il n'est pas en mesure de payer, reçoit un coup de fil du médecin qui a besoin de le voir pour discuter des radios. Et comme le pire n'est jamais décevant, une tornade fonce droit sur eux. Peut-être ne faut-il pas se réjouir trop vite de l'absence de sens sans lequel le monde part justement dans tous les sens, surtout celle de sa destruction. D'un autre côté, supprimer un personnage est le moyen le plus commode d'imposer le silence et la fin – les verbes « taire » et « tuer » n'ont-ils pas quelques formes communes d'un point de vue phonétique ? Les réalisteurs sautent à pieds joints sur leurs pâtés de sable - la destruction peut avoir quelque chose de jouissif.

Le véritable danger ne serait pas alors l'absence de sens, mais la non-conscience de cette absence par un personnage qui s'épuiserait alors dans sa quête. Le danger, c'est l'absurde. La prof du séminaire sur la mise en intrigue du récit nous a proposé la semaine dernière une lecture originale du Château de Kafka, montrant que ce que l'on appelle un comportement absurde est en réalité une attitude hyper-rationnel où tout est intégré dans une unique perspective logique. Tel un joueur d'échecs, K. calcule ses coups en fonction de l'adversaire, agit selon la réaction qu'il imagine de la part du château. Mais là où le jeu est truqué, c'est qu'il a affaire à une multitude de joueurs (les fonctionnaires du château) qui ne jouent pas d'un seul mouvement et dont les actions se combinent sans concertation.

Finalement est absurde celui qui agit rationnellement là où cela n'y a pas lieu d'être. « Il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut, et se soumettre où il faut. Qui ne fait ainsi n’entend pas la force de la raison »... (j'adore les grands écarts entre des siècles, des cultures et des religions différentes).

Bon, je crois que je suis mûre pour tenter une relecture de Kafka.

Revenir à ses moutons avant d'aller les compter

En comprenant qu'il n'y avait rien à comprendre, je me suis sentie légère, débarrassée du poids d'hypothèses retorses et de significations retorses. Rien à y faire : ni la Torah des rabbins ni les mathématiques de Larry, qui ne sont qu'une science des possibles, presque au même titre que ses rêves, province du possible... Autorisée à ne plus rien en penser. J'aurais presque eu envie de danser : « Hashem is dead ! »

23:26 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, décorticage