04 novembre 2012

The Rake's Progress

Habituellement, l'héritage miracle d'un obscur oncle intervient sur la fin, lorsque les amants ont été surpris ensemble au lit et qu'il faut trouver une condition au jeune homme désargenté pour pouvoir le marier. Dans The Rake's Progress, il survient dès le début alors que Tom et Anne profitent des mœurs de leur époque* pour batifoler sans convoler, sous le toit même du futur beau-père. De Molière à Stravinski, la providence est devenue hasardeuse, ouvrant au danger plus qu'elle en écarte. L'homme venu annoncer au jeune homme fainéant que jamais il n'aura à travailler le précipite dans le désœuvrement.

Sous prétexte de faire fructifier l'héritage, il l'entraîne à la ville. Pour quitter la chambre lumineuse où les rideaux volaient sous l'action des ventilateurs et laissaient entrer « des parfums et des sons d'allégresse » d'une nature printanière, Tom emprunte une petite échelle dont il descend un à un les degrés – la descente a commencé. Il laisse derrière lui cette chambre qui apparaît déjà comme un souvenir, encadré et inatteignable, et se laisse initier au plaisir – ou à ce qui est communément admis pour tel, Tom ne semblant pas en prendre outre mesure. Élève docile et désœuvré, il sombre peu à peu dans la débauche mais, ce qui est curieux, beaucoup moins par goût que par faiblesse. Au milieu des prostituées, il pense encore à Anne, l'aime et en souffre, sans pour autant songer à la retrouver.

Nick Shadow fait de lui ce qu'il veut et lorsqu'il lui fait miroiter une invention miraculeuse qui change les pierres en pain, Tom s'illusionne davantage encore qu'il n'escroque les ouvriers. Cette machine d'alchimiste soi-disant chrétien, Olivier Py la figure sous forme d'une roue dont les rayons sont des néons : hypnotisé par ce qui brille facticement, Tom ne voit pas que la roue tourne et que sa chance est en train de le perdre.

Déçu par la nature qu'il rend responsable de sa mécompréhension des plaisirs et de la nature humaine, il prend son contrepied sur le conseil vicié de Nick et décide de s'enticher de ce qu'elle a produit de plus laid. Baba, femme à barbe et bête de foire, lui apparaît comme le remède au plaisir, qui lui-même devait l'être à l'amour. C'est alors une débauche, non plus des sens, mais de grotesque et d'acrobaties. Jongleurs, musclors, nains, danseuses de revue emplumées grouillent sur scène et font alors ressortir le parti-pris d'Olivier Py de ne pas avoir représenté la débauche à demi-mot. Au-delà de la provocation qu'il y a à exhiber porte-jarretelles et nudité bandée à des spectateurs très convenables, le bordel qui se tient sur la scène du palais Garnier trouble autant les habitudes de l'amateur d'opéra que les sens de Tom. Le premier, distrait par ce qui s'agite sous ses yeux, peine à se concentrer et à écouter, tout comme le second a du mal à entendre la voix de la raison ou même celle, avec un e, de la nature.

Esclave d'une liberté qu'il a voulue et qui, en l'absence de liens, ressemble davantage à une errance, Tom ne peut plus croire à sa bonne fortune. Les dettes se soldent par une vente aux enchères ; après les bêtes de foire, c'est tout un bestiaire de sculptures qui est exhibé devant un public curieux et contempteur : boa, autruche et un for-mi-dable pingouin (le mien est tout fier de se faire épousseter par procuration par une soubrette).

Froid. La descente aux enfers se finit sans feu ni flamme – à la rue. Corps exténué, Tom s'est perdu et avec lui, la raison. L'homme qu'Anne, sainte Anne, récupère n'est plus ni lui-même ni le même : elle peut lui pardonner mais lui ne peut pas se racheter. Elle veille sur ce vieux fou comme sur l'enfant qu'il lui a fait avant de la quitter, jusqu'à ce qu'elle comprenne que la Vénus qu'il aime n'est pas plus elle qu'il n'est Adonis : il n'a jamais eu le cœur de l'aimer autrement que comme un idéal regretté. La force lumineuse d'Anne (Anne Trulove) n'a pas réussi à sauver Tom de son ombre, Shadow méphistophélique – seulement à la préserver de son amour. L'épilogue rit jaune : sans dieu, pas de morale à l'histoire quand ses protagonistes en ont été dépourvus.

Le vrai héros de l'histoire, c'est Nick, i.e. Gidon Saks, formidable voix et acteur.

Vu en compagnie de Palpatine.

12:19 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : opéra, musique, garnier

28 octobre 2012

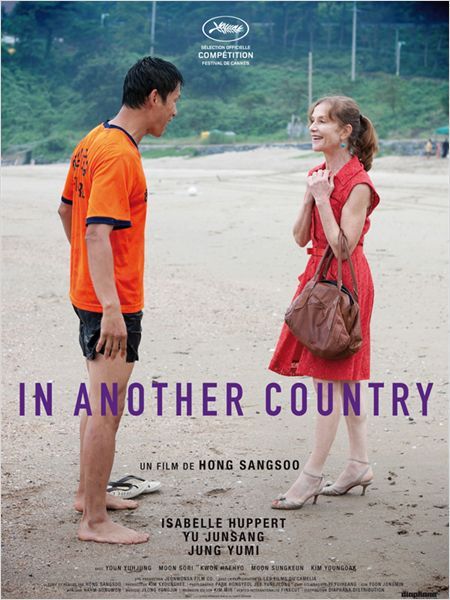

In another country, in another life

De passage dans une petite ville au bord de l'eau, où il n'y a rien à voir, une jeune fille trompe son ennui en écrivant de courts scénarios qui, joués à tour de rôle par les mêmes acteurs, donnent un film léger, juste et plein d'humour.

Un réalisateur ou une réalisatrice, une Française, un couple dont la femme est enceinte et le mari attiré par la Française, une jeune fille toujours prête à rendre service, un sauveteur en tongs, un parapluie, une tente, un barbecue et un phare introuvable : voilà les cartes chaque fois redistribuées. L'humour réside dans un rien : l'anglais très frenchy d'Isabelle Huppert, son trottinement sur talons, les ébrouements du sauveteur qui a la chair de poule mais pas froid, les gentillesses à n'en plus finir et à se créer des malentendus parce que l'on ne sait pas quoi dire ni comment le dire, ou encore les mimes pour essayer d'obtenir une réponse à cette question cruciale : « Where is the lighthouse ? »

Comme dans le roman de Virginia Woolf, rien n'est fixe, les consciences se superposent et se séparent sans s'être liées, les visages se souriant quand ils sentent un flottement. Les uns et les autres ne trouvent d'écho que dans les histoires successives, lorsque leur personnage précèdent a déjà disparu, si bien que la tristesse passe avant même d'avoir été nommée, légère, passagère, et laisse place à un subtil comique de répétition. Pas d'amertume, juste quelques vagues d'attendrissement au pied d'un phare qui ne nous éclaire pas – mieux vaut sourire pour faire bon visage et bon voyage.

Avec Palpatine.

11:08 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma

Redoublement avec mention

Une femme qui n'a pas bien vieilli est propulsée dans son passé, au moment des choix qui ont semble-t-il fait d'elle, trente ans plus tard, une actrice ratée, alcoolique, larguée par l'amour de sa vie. Le pitch de Camille redouble n'est pas d'une grande originalité mais la réalisation, parfaitement cohérente de bout en bout, confère au film une justesse pas si commune.

Ce n'est pas le comique né du décalage entre Camille jeune et Camille adulte que recherche Noémie Lvovsky, même si l'on sourit avec elle de (re)découvrir les fringues qu'elle osait porter à l'époque. Le parti-pris de faire jouer les deux Camille par la même actrice l'indique clairement : la continuité de la personnalité prévaut sur la rupture entre deux âges qui s'ignoreraient. On ne perd ainsi jamais de vue le sens de cette plongée dans le passé : une femme qui fait retour sur elle-même. Non seulement les autres personnages la regardent comme une fille de seize ans, mais chaque écart par rapport à l'histoire déjà vécue s'y intègre de manière à la consolider, voire à l'expliquer : l'émotion de Camille à retrouver ses parents vivants passe pour des « effusions de pochtrone » ; le détachement amusé de l'adulte à qui l'on prend son carnet pour y mettre un mot reproduit l'indifférence de l'adolescente en crise contre l'autorité ; quant à son talent d'actrice inné, il s'explique par des années de pratiques...

Lorsqu'elle croit faire dévier son histoire en repoussant l'amour de sa vie, qui ne la connaît pas encore, Camille ne fait que rejouer l'adage « Suis-le, il te fuit ; fuis-le, il te suit ». L'amour est présenté comme une attraction inévitable, contre laquelle il ne sert à rien de lutter. Seule échappatoire pour changer la course des astres : préparer dans le passé une rencontre (avec un passionné d'astronomie) qui, le présent venu, prendra le visage du destin. C'est qu'il aurait été impossible pour Camille de réécrire l'histoire qui l'a construite et qui seule lui permet de savoir ce qu'elle aurait voulu faire autrement.

Comme lui dit l'horloger, passeur entre les époques : il faut avoir « le courage de changer ce qui peut l’être, d’accepter avec sérénité ce qui ne le peut pas et de posséder le discernement nécessaire pour faire la différence entre les deux ». Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous... On ressort de ce film avec la légèreté que l'on connaîtrait toujours si l'on savait vivre selon la sagesse stoïcienne – vivre sa vie tout en étant détaché, comme si on la vivait pour la seconde fois. Camille redouble et revit pour la première fois.

10:02 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, cinéma

21 octobre 2012

Dans le dernier Ozon

Une fois n'est pas coutume, je ne vous raconterai pas la fin. Mais c'est bien parce qu'il n'y en a pas.

Il y a toujours un moyen d'entrer... mais pas de (s'en) sortir, apparemment.

Dans la maison, il y a Raph, le Charbovary que Claude choisit comme camarade-cobaye, Raph, le père de Raph, qui, comme son fils, aime le basket et les pizzas, et Esther, la mère de Raph, qui a « cette odeur particulière des femmes de la classe moyenne » et passe ses journées le nez dans ses magazines de décoration. C'est bien connu, les femmes de la classe moyenne ne travaillent pas et les gamins de tous les collèges publics portent un uniforme à l'anglaise. L'irréalisme fait partie intégrante de la narration : il faut que Claude puisse fantasmer sur une famille pas comme la sienne et que le collégien en reste un en-dehors des heures de classe. Car tout l'intérêt réside dans les rédactions que Claude remet à son professeur de français, à partir de ce qu'il a observé en s'introduisant dans la maison de Raph. D'abord invité par son camarade pour l'aider en maths, Claude passe peu à peu de la chambre de Raph aux autres pièces de la maison, s'immisce dans la vie de la famille puis son intimité.

Heureux d'avoir déniché une plume prometteuse parmi ses élèves, Germain pousse Claude à continuer son récit et à travailler son écriture. La meilleure partie du film réside dans ces savoureux exercices de style où Germain essaye de faire prendre conscience à Claude de la nécessité de se forger un style et où celui-ci adopte tous ceux que son professeur croit deviner dans son feuilleton sur la famille Raph. La superposition de la lecture des rédactions aux images vécues par Claude donne corps à l'écart entre la réalité et sa vision, dont on finit par voir qu'elle est indissociable de cette prétendue réalité première. En effet, le jeu de la famille change selon l'angle de narration adopté : des attitudes et discours stéréotypés choisis pour donner raison au mépris initial de Claude (mépris sublimé en satire par Germain), on passe peu à peu à une expression plus naturelle à mesure que se développe l'empathie de Claude-narrateur (naturalisme pour Germain) pour finir dans le mélodramatique lorsqu'il se met à tout confondre, ses désirs avec ceux de Germain, le sentiment d'être proche de l'autre avec la manipulation d'un personnage, et pour tout dire fiction et réalité (mauvaise série B pour Germain, qui prend peur et refuse de continuer). L'idée est fort bonne, tout comme l'interprétation de Luchini en professeur réac qui déteste les œuvres d'art contemporain qu'expose sa femme presque autant que la médiocrité de ses élèves.

Là où cela se gâte, c'est que Claude n'a aucune idée de ce qu'il veut raconter et le réalisateur, pas davantage. Claude voulait seulement capter l'attention de son professeur ; on a bien volontiers accordé la nôtre au réalisateur qui, après avoir fait monter le soufflé, le tire soudain du feu et le fait retomber d'un coup (un soufflé, ce n'est pas la même chose que des marrons, zut, quoi). La narration du film s'est calée sur celle de Claude : n'ayant pas su s'en détacher au moment critique, elle souffre des mêmes défauts. Le lecteur-spectateur est balloté et finit par se lasser des brouillons de fins qui n'en finissent pas. On avait là la structure idéale pour un « thriller littéraire » – titre que le film aurait mérité s'il avait été jusqu'au bout –, le pouvoir de manipulation est à peine exploité : quelques esquisses de drames familiaux mal préparés dans les brouillons de fins et un sujet de maths volé par Germain, qui entraîne certes son renvoi mais avec une telle précipitation narrative qu'on a du mal à avaler l'hyperbole. Pas de secret de famille dévoilé, pas même un projet de vengeance à l'encontre du professeur : l'édifice narratif, dans lequel on est entré parce qu'il semblait prometteur, n'a en réalité aucun sous-bassement et s'écroule finalement comme un château de cartes – avec comme joker un désir de paternité contrarié. Très contrariant, en effet.

10:20 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma