02 décembre 2012

Sous champi ou sous sédatif, une chance sur deux

Depuis que Marie-Agnès Gillot fait les plateaux télé et les pages beauté people des magazines féminins, elle a troqué son statut d'étoile pour celui de star. La grande bringue qui dénotait parmi les autres danseuses, y allant parfois comme une bourrine, ça me parlait ; la grande gueule qui veut à tout prix qu'on la regarde, ça me baratine. Les apparences ne sont pas toujours trompeuses ; parfois, il n'y a juste rien derrière, seulement de belles couleurs. Pour ça, on n'en manque pas : du rose, du mauve, de l'orange (!!), du jaune, et fluo avec ça. Débauche de couleurs mais aussi de formes dans un passage qui tombe comme une groseille dans la soupe : boules façon pompons de caniche ou grappe de colère, bâtonnets à mi-chemin entre la baguette et le kayak (ou un sex toy de compét') et cônes style sapin synthétique déboulent sur scène et en repartent en emportant définitivement l'humour qu'ils avaient introduit. Place à la danse, la vraie, que l'on doit voir sans idée préconçue, sans chercher d'histoire, juste ressentir. Je veux bien qu'on abandonne le ballet narratif. Je veux bien me laisser aller à la sensation. Mais en l'absence de fil directeur, cela glisse sur moi comme les danseurs sur scène.

Nuage noir pour le Petit Rat, grosse myrtille de la pub Oasis pour Aymeric, avec derrière un chamallow pour le patient et persifleur Palpatine.

Abeille pour le Petit Rat, banane rose géante pour Pink Lady, cigare pour Une envie d'ailleurs.

Et pour vous ? N'hésitez pas à exercer votre interprétation critique et à partager les fruits de votre imagination en commentaires... (Y compris pour le rocher/bunker/morceau de Toblerone du décor.)

Les glissades des danseurs qui s'élancent pour de grandes traversées en dérapages plus ou moins contrôlés sont pourtant des trouvailles, qui prolongent le travail des pointes en « pied cassé ». Plutôt que de lancer les hommes dans une imitation de la technique féminine en leur mettant des pointes aux pieds, Marie-Agnès Gillot a lancé tout le monde sur un terrain peu exploré – et glissant, donc. Il n'y a guère que dans Giselle, en effet, que l'on trouve un morceau de bravoure de ce genre : la diagonale de la variation du premier acte est une suite de ronds de jambe sautés sur pointe. Cela implique de rentrer son cou-de-pied (pratique quand on n'en a pas, ou peu, comme c'est souvent le cas des hommes) et de crisper légèrement la cheville pour tenir sur le bord du plateau du chausson – un peu comme les carres en patinage. Et les danseurs – et les danseuses – patinent : certains s'y lancent avec entrain mais d'autres, moins casse-cou, semblent surtout angoissés à l'idée de se blesser , si bien que le spectateur, crispé, se met lui aussi à prier pour qu'aucune chute ne survienne. Peut-être n'a-t-on pas choisi les bons danseurs : ils n'ont pas franchement l'air de s'éclater, même dans des passages sans danger où la technique sur « pied cassé » sert surtout à se relever et à tenir en équilibre.

Il s'en dégage une impression de statisme, maqué à grand renfort de ports de bras. On les voit bien émanant du corps sculptural et anguleux de Marie-Agnès Gillot ; sur de plus petits modèles, c'esr un peu plat. Or le style d'un chorégraphe, c'est ce qu'il reste lorsqu'il a transmis à d'autres, d'autres corps, les mouvements qui lui viennent naturellement. Voir un chorégraphe danser ses propres pièces, c'est souvent voir l'origine du mouvement, comme inscrit dans son corps – quelque chose d'évident, de limpide. Parfois c'est encore plus beau sur les interprètes (c'est le cas de Preljocaj, par exemple) et l'on ne peut plus douter de la valeur chorégraphique des mouvements. Mais parfois, au contraire, ils perdent de leur intensité sitôt que chorégraphe et interprète ne font plus un, et l'adaptation devient synonyme de déperdition. Marie-Agnès Gillot a visiblement créé à partir d'elle (les radiographies de sa colonne vertébrale sont là pour vous le rappelez si jamais vous faisiez mine d'oublier) mais aussi pour elle – elle là, ça se gâte.

Même le choix des solistes sonne faux (comme la modestie de l'apprentie chorégraphe) : Chaillet semble là pour faire la promotion du spectacle auprès du grand public, qui connaît sa belle gueule de mannequin, et Alice Renavand, la caution chorégraphique, car pas une création contemporaine ne se fait sans elle. Niveau affinité, on repassera. Seule Laëtitia Pujol, assez inattendue dans ce registre, semble s'y amuser.

Que reste-t-il au final de ces apparences ? Un clip. Qui met en scène des hommes sexy à souhait avec leur casquette militaire et leur torse serré de cordages, qui, sur les femmes, deviennent un instrument de bondage. Pointes pour les hommes, cordages pour les femmes : érotiserait-on un sexe en lui attribuant ce qui appartient à l'autre ? Mais ce serait beaucoup dire, car en fait d'érotisme, il n'y a dans ce ballet que ce que l'on projette à partir des costumes : pas grand risque d'être ému par la danse, lisse et aseptisée comme les gants de vaisselle dont on a affublé Vincent Chaillet. Sous apparences n'est pas assez modeste pour être drôle et n'a pas le talent que réclame l'arrogance, malgré de bonnes idées. Voire à cause de ces bonnes idées : mais Marie-Agnès, ce n'est pas avec idées que l'on chorégraphe, c'est avec des gestes.

* * *

Après le divertissement superficiel vient l'ennui profond : Cunningham ou l'intellect aride. La Pythie m'a raconté être partie au bout de cinq minutes. Pourtant Un jour sur deux est hyper dansant pour un Cunningham : je veux dire, les danseurs se touchent, quoi ! Y'a du contact ! De là à ce qu'il soit humain, faudrait pas pousser non plus, mais il y a des apparences de pas de deux, de l'interaction, avec un partenaire-contrepoids. Et des académique que même il en existe des bien plus moches. Surtout, les danseurs de l'Opéra de Paris présentent un avantage formidable pour le béotien ès Cunningham : ils ont la technique sans en avoir le style. Ce qui signifie qu'ils ne font pas tous tout le temps la gueule. Et même, de temps à autre, une intention, répréhensible car déjà trop lyrique en soi, anime un port de bras autrement raide comme la justice, encouragement discret pour le spectateur. On ne sait pas trop pourquoi on est là, semble-t-il dire, mais on y est et on y va, jusqu'au bout, même si c'est aride. Émilie Cozette, libérée de savoir pourquoi tel ou tel geste, est en revanche comme un poisson dans l'eau. Je laisse les Balletonautes en tirer les conclusions qui s'imposent.

Emilie Cozette et Hervé Moreau, par Julien Benhamou.

La preuve qu'il y a contact.

Il faut se résigner : c'est la seule manière de traverser le ballet. Alors peut-être, à force de laisser vos yeux suivre la ligne d'une jambe, perdre le buste auquel elle était raccordée et enregistrer la présence d'un nouvel académique, vous atteindrez cette attention flottante qui vide peu à peu la pensée de sa réflexivité pour la concentrer sur le mouvement insignifiant et perpétuel de la scène. Insignifiant, parce tout geste est proscrit, pour que jamais l'interprétation critique ne se mette en mouvement. Perpétuel, parce qu'à force de mouvements, on atteint une sorte d'immobilité – cela bouge juste assez pour que l'attention flotte sans jamais être attirée par quoi que ce soit. J'imagine que c'est ce qu'on appelle la méditation. C'est à la fois extrêmement reposant (on s'approche asymptotiquement de ne penser à rien ; on fait le vide sans, heureusement, jamais y parvenir totalement) et totalement épuisant (on ne peut pas rester concentré indéfiniment). Pas certaine que ce soit mon truc mais, quoiqu'il en soit, c'est une expérience que je vous laisse méditer.

LA position du ballet.

Quelques instants plus tôt ou plus tard, promenade arabesque générale synchro (coïncidence cagienne ?) avec un brouhaha d'hélicoptères.

| Sélection | ...WTF | ...délicieuse(ment) méchant |

|

|

« L’émotion traduite dans les corps est impressionnante : on pense autant à Balanchine qu’à Béjart. » Dans la catégorie je balance deux noms pour faire genre je m'y connais, celle-là est assez géniale. Recalé en histoire de la danse.

« Marie-Agnès Gillot/Merce Cunningham à Garnier : épure et austérité » « Les danseurs qui ont eu 3 mois pour appréhender les pointes, glissent vaillamment sur un lino brillant avec une rapidité de mouvement et de déplacement qui évoquent Cunningham. » Toute transition n'est pas bonne à prendre. Recalé en histoire de la danse. |

« Colourful minimalism meets the Village People »

« palette "Smarties" d'un côté ; sobriété gris métal de l'autre » « [les danseurs sont] lancés comme des boules de bowling » |

|

|

« Bien que réduite de vingt minutes, cette pièce aujourd’hui de 67 minutes a du mal à séduire les hommes et les femmes pressés de l’époque twitter. Mais il faudra bien un jour comprendre que redonner du temps au temps est essentiel à notre vie. » |

« Émilie Cozette danse sa partition comme ces soprano étrangères qui articulent parfaitement un texte qu’elles ne comprennent pas. » « Sylvie Guillem aurait dit jadis à un journaliste : "J’ai appris à apprécier le plafond de Chagall à l’Opéra en assistant aux ballets de Merce Cunningham." » Les Balletonautes, qui commettraient des crimes parfaits tant ils excellent dans la critique assassine.

Fifty shades of Cunnningham : le meilleur article écrit sur Un jour sur deux, et le seul qui vous le fera peut-être aimer. Avec le mode d'emploi de Danses avec la plume pour "apprendre à se déconcentrer".

|

13:57 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : danse, ballet, garnier, cunningham, gillot

01 décembre 2012

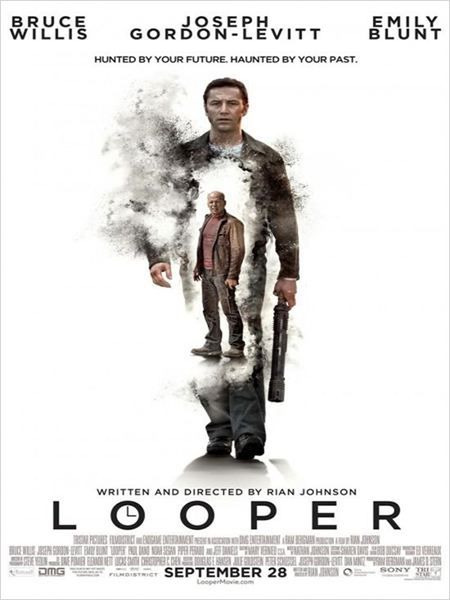

Looper

[Tant qu'à faire, j'aurais plutôt dit Haunted by your future. Hunted by your past. Mais l'un dans l'autre...]

Trois Couleurs a eu la formule pour me donner envie d'aller voir Looper : un film sur les paradoxes temporels déguisé en thriller, « mariant casse-tête métaphysique et entertainment. » J'adore les paradoxes temporels, mind-twisting à souhait, qui exigent une cohérence sans faille et pourtant en dehors de la logique. Sans quoi le spectateur est vite dépassé. Dans Looper, la perspective habituelle est renversée : on ne remonte pas le temps avec le héros, on saisit les incursions du futur dans le présent – un présent qui est déjà notre futur puisque situé vers 2044. Le cinéaste ne s'appesantit pas sur sa description ; son futur archaïque, qui explique les deux styles d'affiche très différents l'un de l'autre, recourt au mélange éprouvé d'éléments ultra-technologiques dans un univers urbain délabré où la moitié de la population est à la rue. C'est un terrain propice pour faire régner la loi du plus fort, en l'occurrence la mafia du futur, qui expédie dans le passé les indésirables pour qu'ils soient exécutés.

[Time to kill.]

[Me demandais juste : les litres de sang, c'est un parti-pris second degré, pour s'éclater ?]

Les tueurs à gages garants de la disparition des corps sont appelés des loopers : lorsque leurs employeurs veulent se débarrasser de l'un deux, ils lui envoient leur propre futur qui, une fois exécuté, lui laisse trente ans devant lui, avant qu'il ne soit devenu cet homme envoyé dans le passé pour y être exterminé par lui-même – une sorte de suicide involontairement programmé, par lequel le looper boucle sa boucle. Cela m'a rappelé ce film où les habitants d'un village ayant découvert une eau de jouvence qui les garde éternellement jeunes se sont fixés la limite des cent ans pour que leur état civil n'en dévoile pas le secret ; je me souviens de l'horreur de cette scène de fête d'adieu où le centenaire sait que, quelques minutes plus tard, son ami de toujours va lui maintenir la tête sous les quelques centimètres d'eau de la fontaine de la place publique.

La communauté de loopers se régulant par elle-même, le système est bien rôdé. Jusqu'à ce que l'un deux se reconnaisse dans sa victime, à la mélodie qu'elle chantonne sous sa cagoule, et laisse échapper sa boucle. La mafia la lui boucle tout de même en mutilant le corps qui jamais ne sera jamais devenu vieux que dans un possible anéanti. Il ne s'agit pas de réécrire le passé, même si c'est ce qui anime Joe, le véritable élément perturbateur, lui aussi échappé de la boucle. Comme il l'explique au jeune Joe récalcitrant, qui veut vivre sa vie sans qu'elle soit toute tracée par l'histoire de Joe âgé, ses souvenirs n'écrivent pas d'avance son destin : ils ne sont que des possibles qui s'effacent ou se précisent selon ce qui se vit actuellement – par le jeune Joe, donc. Il faut laisser tomber les schémas, lui enjoint-il – non sans ironie de la part du scénariste, qui indique déjà au spectateur la valeur symbolique encore plus que temporelle des boucles.

---------- Ici s'arrête votre chemin si vous n'avez pas encore vu Looper et que vous en avez l'envie ou l'intention. ------------

Le Joe venu du futur où l'on a tué sa femme avant de l'embarquer cherche à éliminer le mystérieux maître des pluies qui fait régner la terreur et a entrepris de fermer toutes les boucles, que les loopers aient déjà bien vécu ou non. Mais 30 ans avant de prendre le pouvoir, ce maître n'est qu'un enfant – un enfant que le jeune Joe apprend à connaître en même temps que sa mère, Sara, chez qui il a trouvé refuge en fuyant ses anciens collègues. Armée d'un aplomb inébranlable et d'un vieux fusil, elle joue pour le jeune Joe un rôle semblable à celui que sa douce femme asiatique aura joué pour l'autre Joe, junky repenti et radouci (ce qui ne l'empêche pas de flinguer les mômes potentiellement appelés à devenir le maître des pluies ou de descendre tous les mafieux qui bougent à la mitraillette – un Bruce Willis qui ne zigouille pas tout le monde n'est pas vraiment Bruce Willis).

[Vous êtes mis en joue par Emily Blunt. Don't move, be kind and sexy.]

Au contact de cette mère qui n'a pas toujours été à la hauteur mais qui, à présent, se sacrifierait sans hésiter pour son fils, le jeune Joe se met à croire pour de bon en l'homme ; à croire qu'un autre avenir est possible pour l'enfant et, par conséquent, pour le reste de la société. Si bien que lorsqu'il voit que Joe Willis va tuer le gamin, Sara s'interposer pour le protéger et la haine du fils grandir jusqu'à vouloir détruire l'humanité, toutes ces personnes qui auraient elles aussi pu tuer sa mère, le jeune Joe tire sur le vieux. Il tue ce futur qui le renvoyait à son passé, son passé d'orphelin terrorisé qui serait devenu celui du gamin et l'aurait conduit à utiliser son pouvoir (soulever ciel, hommes et terre rien qu'en criant – le cri qui tue) pour faire pleuvoir le sang – aussi sûrement que sa mère lui passait la main dans les cheveux quand il était petit, comme Joe le confie à la prostituée qu'il fréquente et comme on peut le vérifier lorsque le paradoxe temporel le conduit à rejouer le mythe d'Œdipe avec Sara. En bouclant sa boucle, Joe clôt la spirale infernale de l'abandon et de la vengeance, dégage le gamin du cercle vicieux de la violence et referme la boucle narrative après qu'elle nous a bien secoués dans ses loopings.

[Un peu dur d'affronter son passé quand on est renvoyé dos à dos, mais cela synthètise plutôt bien le doublet Face your past / Fight your future.]

11:03 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, looper, bruce willis

23 novembre 2012

Haneke, Amour

La plus grande perversité d’Amour, c’est qu’il n’y en a aucune. Aucune à laquelle faire endosser la violence du film. Ce n’est plus une personne qui en est la cause, comme dans La Pianiste, ni même la prétendue innocence, comme dans Le Ruban blanc : c’est la vie même, infiniment plus violente que la mort abstraite qu’on évoque pour ne pas voir cette même vie mourir peu à peu.

Haneke filme la décrépitude d’Anne sans concession mais avec pudeur : aucun misérabilisme auquel se raccrocher. Anne paralysée poursuit ses lectures, intellectuelles et exigeantes ; Georges, son mari, n’a aucune difficulté pour payer les soins ou les infirmières ; l’appartement cossu les garde a priori des rigueurs du monde extérieur. Rien à quoi se raccrocher, pas même une musique qui mènerait au mélodrame et à ses larmes faciles, facilement séchées. Georges éteint au bout de quelques mesures le CD que leur a offert l’ancien élève d’Anne devenu virtuose : l’attaque l’a privée de son identité de pianiste, et la visite du jeune prodige n’a pu raviver que la douleur de l’avoir perdue. La femme que Georges a aimée disparaît un peu plus à chaque instant sans qu’il cesse de l’aimer : sans romantisme, sans paroles, sans épanchements. De tout le film, une seule embrassade, passée en contrebande lorsqu’Anne donne à Georges les indications pour la soulever et qu’elle se retrouve suspendue dans une valse silencieuse, une main sur son épaule, le temps qu’il reprenne son souffle.

Pas de bruit, pas de fureur, sauf fausse note de la fille d’Anne, que ses sanglots éclatants et sa conversation déphasée font passer pour une gamine égoïste et révoltée. Son chagrin est sincère mais encombrant, Georges le lui fait bien sentir. Nouvelle gifle : je suis cette fille qui s’agite, incapable non seulement de regarder la souffrance en face mais même de la voir et de l’admettre. Le film ne nous épargnera rien, ni personne, aussi extérieur que l’on puisse être à cette histoire (jamais assez pour être préservé, car toujours humain). Jusqu’à la fin : on n’a pas dans la vie le luxe de mourir en coulisses. Seulement de détourner un instant le regard, croit-on, vers les peintures accrochées au mur, dont les paysages désolés, auxquels on n’aurait pas prêté la moindre attention en temps normal, accueillent notre émotion et achèvent de nous bouleverser.

Je ne dirais pas qu’Amour est un film qu'il faut voir mais un film qu’il faut être en état de voir. Car le film nous refuse même les larmes : on n’a pas le droit de pleurer lorsque ceux qui souffrent trouvent le courage de couper court à toute faiblesse. Devant les traces de mascara à la sortie, on se prend à douter : serait-on capable d’un tel amour ? aime-t-on vraiment, comme on aime à le penser ?

Secoué, aussi : Palpatine.

16:42 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, film, haneke

L'alto et l'âme en asymptôte

Le premier mouvement de la Suite pour violoncelle n° 1 de Bach, désolée pour la brusquerie des mots, mais c’est une montée vers l’orgasme – même si celui-ci n’arrive jamais. J’aime quand il est joué un peu trop lentement ; juste assez lentement pour amplifier les sensations, jusqu’à l’insoutenable, presque ; jusqu’à l’agacement qui cède finalement et consent – qu’on accélère, tant pis, tant mieux, le plaisir est trop grand. Après un court instant de dépit – l’altiste ne résiste pas – je me laisse entraîner, bousculée d’abord par toutes ces notes qui débordent de leurs mesures comme la foule d’une rame aussitôt repartie, puis portée par leur vivacité, j’en ressens bientôt de l’allégresse. La frustration laisse place à la jouissance sereine d’une ascension indéfinie. Un ascenseur à âme, qui dépasse rapidement les nuages, trop réels, et profite de la moindre dégringolade de notes dans des trous d’air pour reprendre de la hauteur. Voilà la sagesse, vertigineuse : toute notre vie sous nos yeux, à mille lieues d’où nous sommes parvenus, un Google Earth de l’existence qui fond sur les souvenirs, en retrouve les sensations exactes, les traverse et s’en dégage avec une vélocité qui fait se télescoper les émotions ; l’ivresse des grandes routes tracées par nos choix, la tendresse pour un chemin que l’on a eu l’habitude d’emprunter, la tristesse d’une impasse lézardée de regrets. Sourires chagrins et joies jusqu’aux larmes baignent ensemble dans l’atmosphère bleutée des montagnes, au loin – et de la scène, juste devant nous, où l’altiste lave notre fatigue de vivre, celle des efforts accumulés, sans cesse repris, que ne résorbe pas le repos et qui nous fait finalement vieillir. Et mûrir, autant que mourir, s’il est vrai que la beauté surgit de l’éphémère, l’accompagne et disparaît avec lui, le sourire aux lèvres.

Elle renaît après avoir été ensevelie sous les applaudissements – stupéfiante, une beauté sur la corde raide, la corde la plus grave de l’alto, dont la sensualité n’est pas voluptueuse mais rauque. Un premier grincement me fait penser à Muse ; les suivants remisent les pancartes en fer des commerçants moyenâgeux et les gonds mal huilés des portes de saloon : nous sommes au bord de la mer, ce sont les manœuvres portuaires et les câbles des mâts qui éraillent l’air. Il n’y a pourtant pas d’agitation, aucun pittoresque ; on se croirait déjà en pleine mer, des taches d’huile noires et violettes en guise d’océan. Flottement sombre. L’archet frôle un dernier souffle de vent : une faible rengaine d’harmonica a été silencieusement engloutie par les eaux – une disparition discrète comme un oubli. L’horizon puis les tréfonds : Ligeti répond en miroir au déploiement vertical puis horizontal des coordonnées dans lesquelles Bach a tracé son asymptote.

Lunga Hora : une longue heure, la dernière probablement, qui emplit les poumons d’un air d’autrefois.

Changement d’atmosphère pour la Suite n° 3 : alors que le bleuté initial instaurait d’emblée une certaine distance, propre à la réflexion, des lumières jaunes et vertes, plus criardes certes, mais aussi plus chaudes, indiquent que l’on est redescendu sur la terre ferme. Il s’installe un parfum d’ailleurs, moins exotique que tzigane cependant. Je m’attends à ce que des personnages mi-fantômes mi-comédiens surgissent des portes en demi-cercle, derrière l’altiste, et défilent sur la petite estrade comme les sujets de l’horloge de Prague. Evidemment, le spectacle son et lumières ne s’est pas encombré de marionnettes ; l’archet est suffisamment puissant pour les suggérer. L’altiste semble d’ailleurs ployer pour amortir les attaques et éviter les coups trop directs à son violon ; il l’accompagne, tête inclinée, comme une personne fragile qu’il convient de ménager – sans jamais étouffer les nuances de cette musique versatile, capable de vivacité aussi bien que de douceur.

L’Élégie de Stravinski aura été autoréférentielle, la musique s’étant pour ainsi dire dissoute dans la lumière rose fuchsia qui a transformé la silhouette à contrejour de l’altiste en image 3D, sans lunettes ni oreilles adaptées.

Dernière Suite de Bach de la soirée, 5e de la série : c’est presque éreintant de se faire remuer pour la troisième fois. D’habitude, la musique évoque des images que les spectateurs sont libres de saisir et de déformer à leur guise ou de laisser s’évanouir dans le flot de notes. Ce soir-là, les suites s’emparent des images intimes des spectateurs et organisent leur émergence, leur succession et leur dérive : une échappée infléchit tel mouvement de pensée, une attaque la contrecarre et l’irruption d’un thème en fait surgir une autre, sur laquelle il fera peut-être retour. Votre vie défile en accéléré devant vos yeux, juste avant de les rouvrir et de continuer à la vivre. Tout de ce dont je me souviens, c’est d’avoir retrouvé, quelques mesures avant la fin, l’intense sensation d’existence que procure la scène. Alors, à la sortie du spectacle, dire si j’aime ou pas me semble aussi incongru que de dire si je m’aime, moi et ma mémoire, ou pas. En revanche, je peux dire que Gaveau intime est un titre rudement bien choisi pour accueillir ce récital dans la programmation. Et que je retiendrai le nom d’Antoine Tamestit, altiste-artiste qui a d’instinct l’intelligence de s’effacer derrière l’œuvre pour la nourrir de sa propre sensibilité sans imposer celle-ci aux auditeurs. A vrai dire, je l’ai presque oublié lorsqu’il jouait (moi qui adore scruter les mimiques et les gestes), le retrouvant lorsqu’il nous raconte (il raconte, il n’explique pas) pourquoi ces morceaux intercalaires et pourquoi le bis qui vient. Je ne connais pas Hindemith ni l’histoire de la musique, mais la démangeaison qu’il soulage était vraisemblablement une piqûre de Bach. Premier récital d’alto, je suis piquée.

Merci Klari pour ce concert !

Convertis : Joël, Hugo, Zvezdo

(et sûrement tous les altistes qui formaient bien un quart du public).

11:56 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, alto, bach