29 janvier 2017

Problèmes de degrés

Parfois, mon détecteur à second degré se brouille.

La première fois que je suis tombée sur un texte de Montesquieu, au début du collège, j'ai senti qu'il y avait une arnaque, mais je n'arrivais pas à décider si c'était du lard ou du cochon. L'ironie, je la connaissais persifleuse, pas pince-sans-rire. On m'a donné les outils pour en comprendre le fonctionnement, et roule ma poule, face A lard, face B cochon, je te retourne n'importe quel texte comme un gant. Les occasions de revenir à un telle perplexité ont été rares (peut-être les premières minutes de découverte du Gorafi, qui n'avait pas alors la notoriété d'un mème), mais il y en a encore, comme me l'a prouvé ce vendredi d'il y a deux semaines, vendredi j'ai-des-problèmes-de-degrés.

Se noyer dans le partenaire dialectique du pébroc

Aborder l’œuvre de Magritte par le biais de la philosophie est plus que pertinent, et l'expo du centre Pompidou en elle-même est plutôt bien goupillée (je n'avais jamais fait le lien entre le motif récurrent du rideau et l'histoire de Zeuxis relatée par Pline l'Ancien, par exemple), mais les textes explicatifs, mes amis, les textes… Je n'ai pas réussi à décider si leur galimatia philosophico-pédant était ou non à prendre au premier degré. Palpatine me soutient que oui. Ayant encore foi dans l'humanité, j'ose espérer que le commissaire de l'exposition ne s'est pas noyé dans "le partenaire dialectique du pébroc" (sic). Causer "gallinacé" à propos d'un tableau qui reprend la thématique de la poule ou l’œuf est bien une marque d'humour, non ?

Magritte, Les Vacances de Hegel

Au moment de trancher, le doute revient : les lettres de Magritte sont bien sérieuses (plus simples et efficaces que le cartel sur le pébroc et le verre d'eau, soit dit en passant). Et si le commissaire s'était laissé contaminer par l'esprit de sérieux avec lequel les surréalistes ont pris le rêve ? Breton n'a pas l'air de rigoler quand il exclut Magritte de son club surréaliste…

Dernière pièce à charge : la police totalement illisible choisie pour les introductions sur les murs. Bonne poire, j'essaye de la justifier par la seule justification que je puisse imaginer, i.e. l'auto-dérision par auto-sabotage. Difficilement déchiffrable, le texte devient image et se fait alors le pendant des images qui se donnent à lire comme un texte énigmatique. La trahison du texte après celle des images en quelque sorte, pour mieux nous renvoyer aux tableaux. Et moi, comme une andouille, je me fais avoir à chaque fois, je lis les cartels en police 10 tôtâlement adaptés à l'affluence (heureusement, les tableaux de Magritte se méditent plus qu'ils ne se contemplent : on emporte les images avec soi ; pas besoin de rester planté devant la toile pendant des heures).

Carlos William Carlos

Rebelotte le soir au ciné, avec Paterson, de Jim Jarmusch.

Lundi. On suit lentement la journée du personnage éponyme (Adam Driver), conducteur de bus dans la petite ville de Paterson, où vécut le poète Wiliam Carlos Williams. Paterson écrit lui aussi des poèmes (à propos d'amour et de boîtes d'allumettes) le matin dans son bus, à midi aussi un peu à côté de sa lunch box, mais pas le soir, parce qu'il retrouve sa femme qui repeint la maison en noir et blanc, cupcakes compris, et va ensuite promener Marvin jusqu'au bistrot où il boit une bière au comptoir.

Mardi. Quelques lignes en plus, le garage de bus, les passagers, la pause déjeuner, sa femme, une nouvelle lubie en noir et blanc, Marvin, une bière. Rien ne se noue, sinon le spectateur.

Mercredi. Une page peut-être, le garage de bus, d'autres passagers, le blanc près de la cascade pour la pause déjeuner, sa femme, du noir et blanc, Marvin, une bière. Combien de degrés ?

Il m'a bien fallu jusqu'au jeudi pour admettre que, non, vraiment, l'ironie n'était pas le propos - une projection de moi seule, paniquée que l'on puisse se satisfaire d'une telle vie, pourtant (parce que ?) pas si éloignée dans le fond de la mienne, celle de la plupart des gens : un boulot, une marotte ou passion que l'on glisse dans les interstices laissés par ledit boulot, de l'affection amicale ou amoureuse, un ciné de temps en temps. Il m'a fallu du temps pour accepter la bienveillance, certes souriante, du réalisateur. Pour me dire que la poésie de Paterson n'est ni géniale ni risible, pas même un but en soi, juste une belle manière de traverser la vie. Au final, c'est Alice qui résume le mieux l'enjeu de ce film "entièrement dédié à la poésie et au quotidien" : "Comment habiter poétiquement le monde, ou plus optimiste encore, comment serait-il possible de ne pas habiter poétiquement le monde ?" Comment ne pas éprouver le besoin de transcender quoi que ce soit, bonne question, je n'en sais rien. Il faudrait déjà que je sache lire de la poésie, sans grandiloquence (toujours cette peur de l'insignifiant, qui nous pousse à en faire des tonnes)(alors que Jim Jarmusch, lui, se contente d'échos et ça suffit à nous faire sourire).

Rime interne : mon professeur d'anglais de khâgne m'a offert un recueil de William Carlos Williams que j'aime beaucoup sans jamais l'avoir vraiment lu (manque de vocabulaire, excès anti-lyrique kundérien). Un Penguin argenté, avec une reproduction de Brueghel sur la couverture et une non-histoire de brouette rouge à l'intérieur.

13:43 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, peinture, magritte, centre pompidou, film, cinéma, jim jarmusch, adam driver, paterson

07 janvier 2017

Musubi

Très très bel animé que Your Name, de Makoto Shinkai. Sur tous les plans : graphique, narratif, poétique. Cela débute par un coup classique dans le registre fantastique* : l'échange involontaire de corps entre Taki (lycéen tokyoïte) et Mitsuha (lycéenne qui, habitant un trou paumé splendide, ne rêve que de Tokyo). On commence à être familier des personnages lorsque survient un twist temporel qui met le comique en sourdine pour laisser passer quelque chose de plus essentiel. D'humain, de poétique.

En Occident, nous sommes si prompts à mépriser ce qui ne relève pas de la rationalité pure que nous nous trouvons privés d'une sensibilité qui ne soit ni sentimentalisme ni superstition. Écartelé entre le concept et la poésie, notre langage dichotomique manque de mot pour traduire musubi qui, nous explique la grand-mère de Mitsuha est ce qui lie les êtres, un nœud, un lien que nous peinons à concevoir autrement que comme et par l'intelligence désincarnée qui est la nôtre (inter-legere), alors que c'est tout autant les nattes aux motifs sacrés que Mitsuha et sa grand-mère tressent selon des méthodes de tissage ancestrales, le lien avec lequel Mitsuha attache ses cheveux et que Taki noue à son poignet, et le ruban de la comète qui scelle leur destin à tous**. Liaison plus que nœud, peut-être, car musubi ne fige pas ; c'est une force de création, d'expansion.

Du coup, il n'y a pas vraiment de fin, même s'il y a clôture (la boucle est bouclée mais le fil toujours là) : il s'agit d'un processus toujours à l’œuvre, ce qui se fait et se défait dans le temps. Pas de début identifiable non plus, d'ailleurs : le commencement se dérobe sous l'effet du paradoxe temporel et s'oublie-se rappelle à nous sous la forme de l'origine. C'est le feu qui a brûlé les écrits expliquant les rites que la famille de Mitsuha s'applique à perpétuer ; c'est aussi la rencontre entre deux êtres qui savent être liés mais ont tout oublié de l'autre, à commencer par son nom - ce qui donne lieu à une belle séquence ferroviaire dans le goût de The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. L'animé finit en quelque sorte là où le film commence. Si vous aimez l'un, vous devriez aimer l'autre. L'un comme l'autre sont incroyablement beaux.

* Le coup est tellement classique qu'un journaliste plaçait la plongée dans le fantastique au moment du twist - ce qui correspond peut-être davantage à notre littérature fantastique où l'on s'interroge sur la frontière entre rêve et réalité. Je connais mal mais aime déjà beaucoup le fantastique nippon, où l'on se demande moins si "c'est vrai" (François Jullien nous dirait probablement que ce rapport obsessionnel à la vérité est un fourvoiement-rétrécissement de la pensée occidentale) que comment l'onirisme nous aide à mieux appréhender notre vie.

** J'allais sortir mon couplet habituel de chaque détail qui prend sens (pas parce qu'il en a en soi, mais parce qu'il est mis en relation, en écho, avec d'autres), mais ce serait tomber-rester dans le storytelling, alors que Your Name ne cherche pas la virtuosité narrative. Celle-ci s'oublie dans le temps même où elle œuvre ; chaque détail tombe à sa place, évidente, polysémique.

Edit : l'article de Libération a la citation exacte : « Ce mot, qui est le nom ancestral de notre divinité protectrice, à un sens profond. Nouer des fils est musubi. Relier des gens est musubi. Le cours du temps est musubi. Ce sont autant de facettes de la puissance divine. Ainsi les tresses que nous tissons sont un art divin et représentent le fil du temps lui-même. Les fils dansent, s’entremêlent, se démêlent et se brisent. »

Je ne partage pas la perception du journaliste, mais j'aime beaucoup ce passage : "Dans ces instants de grâce, Your Name ressemble à une polyphonie éraillée. Les voix de Mitsuha et de Taki, condamnées à n’être que de lointains échos, entamant un fascinant discours asynchrone sur la disparition et l’absence." Probablement le sentiment de perte (sans objet) qui rend cet animé si émouvant et met les larmes aux yeux de Taki et Mitsuha sans qu'ils sachent pourquoi.

11:54 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : animé, film d'animation, your name, cinéma, makoto shinkai

02 janvier 2017

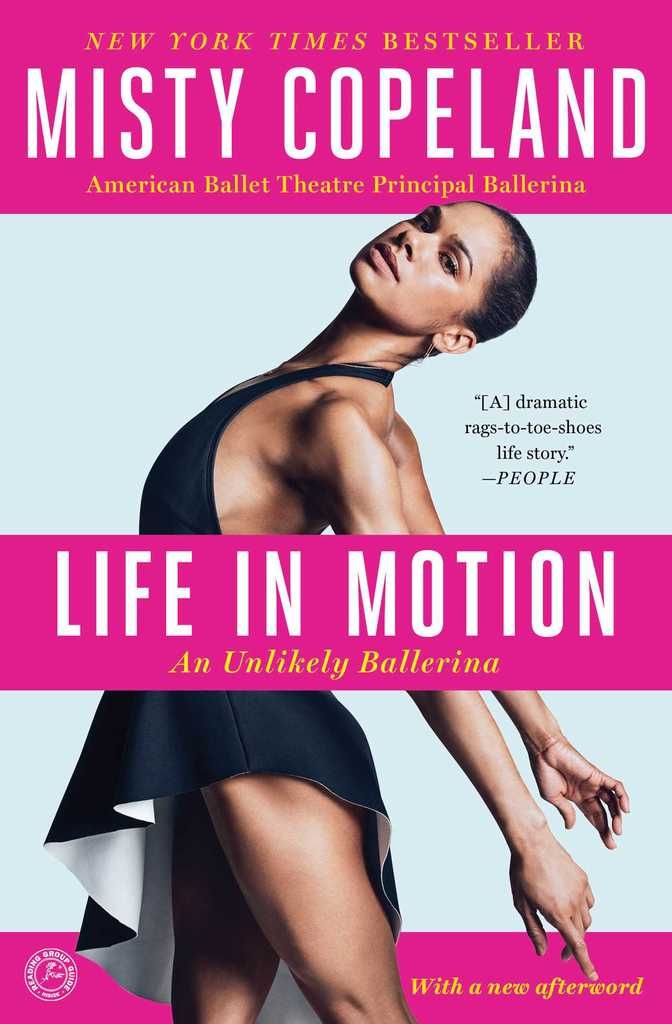

Black and ballerina

En lisant Life in motion, l'autobiographie de Misty Copeland, on se dit que l'extraordinaire n'est pas tant d'être devenue étoile en étant noire qu'en ayant eu une enfance aussi pourrie (ce qui, statistiquement, avait peut-être plus de risques d'arriver du fait de sa couleur de peau, me direz-vous, le racisme favorisant la précarité). Elle et ses frères et sœurs (presque chacun d'un père différent) sont trimballés d'une maison à l'autre tandis que leur mère passe d'un homme à l'autre de manière dramatique et précipitée, entassant les gamins dans la voiture pour fuir… fuir un père de substitution aimant pour un homme violent (à la famille raciste)… et fuir la maison de cet individu devenant dangereux pour se retrouver avec un autre, sans le sou, dans un motel où les gamins dorment par terre et soulèvent les coussins du canapé dans l'espoir de trouver un peu de monnaie pour aller s'acheter à manger. On imagine mal une telle instabilité avec la régularité que suppose un entraînement de danse rigoureux. Son professeur, qui constate également cette contradiction, propose à Misty de l'héberger chez elle et la traite comme sa propre fille… jusqu'à ce que la mère réprouve cette influence et intente un procès (médiatisé) pour récupérer sa fille (qui revenait tous les week-ends).

Dans son malheur, Misty a eu la chance de croiser les bonnes personnes au bon moment, que cela soit pour la former à la danse, lui donner confiance en elle ou tout simplement payer ses paires de pointes… Il faut dire que la jeune danseuse impressionne par ses capacités et la rapidité avec laquelle elle progresse : un "prodige", c'est le terme répété à longueur de page par la principale intéressée, que l'on aurait vite fait de trouver prétentieuse si l'on n'entendait pas ainsi parler la petite fille, peu assurée, qui se répète comme un mantra le compliment qu'on lui a fait. Intégrer la compagnie junior de l'ABT après seulement quatre ans de danse, il y a de quoi être scotché.

Avec un tel background, son autobiographie est la parfaite success story d'une self-made woman (soucieuse d'exprimer sa gratitude à tous ceux qui l'ont encouragée et soutenue). Misty Copeland insiste énormément sur le fait d'être la première danseuse étoile noire à l'ABT : elle est fière de pouvoir être un modèle pour d'autres, inspirer une nouvelle génération qui verra que c'est possible, puisqu'elle l'a fait for the little brown girls*. Pourtant, de ce qu'elle raconte, il semblerait qu'elle se soit moins heurtée à un racisme ouvert (même s'il y a eu des insinuations et des remarques déplacées) qu'à un plafond de verre… au moins autant dû à la forme de son corps qu'à la couleur de sa peau. La gamine à qui on répétait qu'elle avait des lignes parfaites a connu une puberté tardive et spectaculaire : rares sont les danseuses à avoir autant de poitrine et des jambes aux muscles si apparents. Consciente de ses courbes hors norme dans l'univers du ballet, elle ne cesse dans le même temps de souligner que ses lignes et ses proportions sont celles de la ballerine par excellence, comme si, inconsciemment, elle ne s'était pas remise d'avoir perdu son corps d'adolescente ou cherchait à minorer ce facteur de difficulté par rapport à sa couleur de peau, qui a le mérite d'offrir une lecture plus emblématique de sa vie - la Barack Obama de la danse.

En sens inverse, je me suis aperçue qu'à la lecture, je minorais sans cesse le facteur black : danseuse noire, d'accord, mais danseuse atypique, surtout. Suspicieuse en tout : y a-t-il vraiment un plafond de verre ou "seulement" une absence de modèle / des modèles alternatifs privilégiés (tels que l'Alvin Ailey Dance Company, la discrimination positive faite compagnie) ? La "stagnation" de Misty Copeland dans le corps de ballet était-elle due à sa différence ou simplement à un relatif ralentissement dans sa progression de prodige (quand on passe de débutante à danseuse en compagnie junior en quatre ans, forcément, six ans dans le corps de ballet puis huit ans avant d'être nommée principal, cela paraît une éternité) ? Mais qui suis-je pour en juger ? Une nana blanche, qui a voulu devenir danseuse et n'en avait pas les capacités. Pas la mieux placée…

On pense souvent par rapport à soi et je ne fais pas exception à la règle. Comme la diversité ethnique dans un corps de ballet ne choque pas mon œil de spectatrice**, j'imagine qu'il en va de même pour tout le monde et regarde avec suspicion la danseuse qui invoque cela comme obstacle dans sa carrière… et c'est cette attitude même qui est problématique : aussi bien intentionné soit-il, ce refus de prendre en compte le négatif de la différence est quelque part un refus de la différence telle que vécue par la principale intéressée***. Non seulement prendre sur elle la gêne des gens est épuisant, mais c'est la preuve qu'il reste encore du chemin à parcourir…

Anecdote éloquente : le maquillage. Autant il est justifié dans les actes blancs des grands ballets où même les danseuses dites blanches se peintulurent pour ressembler à des spectres, autant il l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de grimer une danseuse noire. ll a fallu des tonnes de maquillage avant que Misty Copeland propose et obtienne de danser le chat botté au naturel : I wanted to be a brown cat. Tant que les chats et les oiseaux ne pourront pas être indifféremment blanc, noir, marron ou de feu, il sera donc bon de lire et faire lire le livre de Misty Copeland (même s'il n'est pas hyper bien écrit, malgré l'ajout d'une co-auteur qui ne figure nulle part sur la couverture)(mais bon, on ne lit pas ce genre d'ouvrage pour son style ; la naïveté même de l'expression est parfois plus intéressante pour ce qu'elle laisse deviner).

Après cette lecture, je suis un peu déçue d'avoir été déçue en la découvrant sur scène, à Bastille, à la rentrée (dans l'oiseau bleu, qui avait un costume vaguement rouge - à croire que son oiseau de feu avait déteint). Même chose que pour Maria Kochetkova (qui danse petit malgré des extensions impressionnantes) : anticipation enthousiaste et… rien. À croire que je suis incapable d'admirer sur scène une danseuse dont j'admire la personnalité sur les réseaux sociaux.

* J'ai été étonnée de trouver "brown" et non "black". Je serais curieuse de connaître les nuances et les connotations attachées à chacun de ces vocables chromatiques… Est-ce que "black" est plus de l'ordre de la lutte (versus blanc) et "brown", dans le quotidien (ma collègue me racontait que son fils "beige" parlait toujours de son ami "marron" : plus juste et moins manichéen) ?

Edit : ou alors, c'est "métis", tout simplement ?

** Lors du dernier Lac des cygnes, j'ai mis un bon quart d'heure à m'apercevoir qu'il y avait un danseur noir dans le corps de ballet et il me faut toujours plusieurs longues secondes à scanner les alignements féminins pour retrouver et admirer Letizia Galloni. C'est dire si la différence provoque une rupture esthétique (non).

*** De se retrouver en minorité ethnique fait toujours un drôle d'effet, pourtant. Je me souviens avoir été surprise en arrivant à la fac de Villetaneuse… après, c'était le retour dans Paris intra-muros qui faisait bizarre : mais pourquoi n'y a-t-il plus que des blancs, d'un coup ? Dont moi, ah oui, c'est vrai, je suis blanche… On n'est pas habitué à penser sa propre altérité. Et cela doit être usant de n'être pensé que sur ce mode, toujours autre, sans jamais pouvoir être d'abord soi.

22:33 Publié dans Souris de médiathèque, Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, ballet, livre, misty copeland, abt, autobiographie

20 décembre 2016

Titanic sur l'Hudson River

En 2009, Chesley Sullenberger a réalisé un amerrissage d'urgence sur l'Hudson River, sauvant d'un crash quasi-certain les 155 personnes à bord de l'Airbus qu'il pilotait. Dire cela n'ôte rien au suspens* de Sully, le film qu'en a tiré Clint Eastwood, même si, comme moi, vous avez loupé cet événement à l'époque. Le film démarre en effet après le sauvetages des passagers et reconstitue peu à peu les événements. L'usage des flashbacks est doublement intelligent : la structure narrative épouse à la fois le trauma (renforcé par les cauchemars du pilote, qui voit son avion se crasher) et l'enquête menée par le comité des transports, lequel, au lieu de remercier le pilote d'avoir ramené les passagers sains et saufs, lui reproche le non-respect des procédures (alors que c'est justement l'instinct du pilote qui a permis d'éviter le pire). D'où les doutes, la bataille et la fin très hollywoodienne, lorsqu'on revient une dernière fois sur le moment du crash, non plus en image, mais à l'écoute de la boîte noire : les enquêteurs ne peuvent qu'être impressionnés par le sang-froid du pilote et de son co-pilote (même pas un fuck ou un my God). Fierté, fin du trauma, et consécration du héros, après avoir rappelé toute l'ambivalence de la notion, déjà questionnée dans American Sniper (sauveur / je-n'ai-fait-que-mon-travail / a-t-il fait son travail ? a-t-il voulu jouer les héros ?).

* On a beau savoir comment l'histoire se finit, l'épisode de l’amerrissage déclenche une furieuse envie d'attraper le bras de son Palpatine. Brace for impact. Cela secoue toujours de s'identifier à un personnage confronté à sa mort. Mais c'est pour mieux partager ensuite l'émerveillement du rescapé devant le miracle, devant le simple fait d'être en vie.

21:58 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, clint eastwood, sully