26 décembre 2015

Glasgow, de brique et de bof

Tout en pesant un morceau de pecorino au poivre, mon fromager me racontait connaître les meilleurs backpackers de l'île de Skye. L'Écosse, il y a vécu, et en me rendant la monnaie, il m'a prévenue : Glasgow, c'est plus roots qu'Édimbourg. J'ai toussé ; mon fromager a l'euphémisme grain de poivre : malgré sa belle gare centrale, malgré son université Harry Potter-like et ses restaurants-pubs accueillants, Glasgow est faite de brique et de bof. Sans se l'avouer, la mairie doit le savoir et vente sur de grandes banderoles roses à travers la ville : People make Glasgow.

People. Peut-être parce que l'automne a tardé à colorier les feuillages, pas mal de filles ont décoloré leurs cheveux : blancs, roses, verts, bleus. Elles n'ont pas froid au yeux, ni au reste du corps : emmitouflée dans ma veste en polaire, je me demande comment on peut se balader le nombril ou même les jambes à l'air. Le samedi soir, les jupes raccourcissent et les centimètres se retrouvent sous forme de talons aiguilles à plateforme ; j'ai l'impression d'être une nonne – et croyez-moi que cela ne m'arrive pas souvent.

J'essaye de retrouver mon engouement pour Édimbourg : dans le parc qui réveille un vague souvenir automnal, dans le cimetière sans arbre qui surplombe, plombant, un panorama mi-cathédrale mi-ville industrielle, et même dans le plot de sécurité placé sur la tête d'une statue équestre, qui métamorphose le cheval en licorne urbaine – en vain. Je capitule et le jugement tombe : c'est moche.

À la limite, je préfère la zone portuaire, en marge de la ville, qui, de nuit, offre le mirage d'une ville moderne, faisant miroiter dans le fleuve ses bâtiments illuminés, et, de jour, prend des airs de Pays-Bas, avec sa piste cyclable qui file tout droit vers le Loch Lomond, 19 miles, à l'horizon. Qui sera la première étape de notre journée d'excursion.

13:16 Publié dans Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : glasgow, Écosse

24 décembre 2015

Gamzatti, Bambi et le cabri

Autant je pourrais passer des heures à regarder des vidéos de l’école Vaganova, autant les anciens élèves devenus danseurs du Mariinsky me laissent généralement de marbre sur scène. Ce n’est malheureusement pas Kristina Shapran qui me fera changer d’avis, malgré les prières de sa Nikiya. Doigts refermés et poignets cassés, ce heurtoir du cœur tirerait des larmes à un crocodile, mais ne semble malheureusement pas fonctionner sur les souris. Les « sourcils de mater dolorosa1 » qui apparaissent bien avant les motifs de soucis ont tôt fait de m’agacer, transformant la femme au destin tragique en faon craintif. Bambi est joli comme un cœur avec ses gambettes infinies, mais un peu fébrile. Si je penche un peu la tête, c’est moins attendrie qu’intriguée par ces jambes en x, qui donnent l’impression de tire-bouchonner lors des tours, et cette petite tête renfrognée dans ses épaules et ses paillettes, que j’essaye en vain d’imaginer dans du Balanchine (longues jambes, petite tête… il manque le long cou pour répondre au canon balanchinien).

Tandis que Bambi tâtonne, le cabri s’en donne à cœur joie. Le cabri, c’est Kimin Kim, qui vous fait soupçonner une hétérogénéité de la pesanteur sur la scène de Bastille, devenue pour la soirée une sorte de gruyère lunaire qui autorise des décollages de fusées et des atterrissages de cosmonaute. Il se trouvera toujours des personnes pour formuler quelques objections circassiennes, mais pour ma part, je fais comme le tigre en peluche : je me fais balader et j’opine du chef. Son interprétation me plaît assez. Comme le Solor de François Alu, celui de Kimin Kim est un guerrier, mais là où le premier a des allures de biffin fantassin, le second campe un guerrier issu de la noblesse, quelque chose comme un chevalier revu et corrigé à la sauce indienne. Solor-Alu ne savait que faire ; Solor-Kim ne le sait que trop. S’il prend sans tarder la main de Gamzatti, ce n’est pas parce qu’il entrevoit ses charmes, comme c’était le cas de Solor-Hernandez, mais parce qu’il sait que c’est là son devoir. L’intérêt tout relatif que suscite chez moi la Nikiya de la soirée me permet de regarder ce qui se passe un peu autour ; je découvre ainsi que Solor reste sur scène lorsque Nikiya se désembobine devant celle qu’elle ne sait pas encore être sa rivale. Il faut voir alors Solor-Kim regarder, par-dessus la haie d’invités, sa bienaimée ; voir la lumière de la danseuse sacrée se réverbérer sur son visage d’homme déchiré – son désir pour elle est tout étymologique : le regret d’une étoile, déjà perdue. Dans cette optique, la scène du serpent n’est que la confirmation de cette perte – moins un meurtre qu’une métaphore. Ce n’est plus le désespoir de Nikiya qui m’intéresse, mais le déchirement de Solor, qui s’inflige un véritable calvaire, le stoïcisme attendu du guerrier ne contenant qu’à grande peine la douleur de l’amant. Il est trop tard : dans la version Mariinsky, Nikiya gît déjà au sol lorsque Solor se précipite à ses côtés (je m’aperçois ainsi que Noureev a le sens de l’ironie tragique, avec sa précipitation in extremis).

Pendant toute la scène, Gamzatti reste imperturbable : elle aussi a fait ce qu’elle avait à faire. Contrairement à ses alter egos, petites pestes pourries gâtées, la Gamzatti d’Héloïse Bourdon ne se félicite pas du meurtre de sa rivale. Ce serait faire tomber le personnage, hiératique, dans le sadisme pur. Sa Gamzatti sait tenir son rang. Et sait aussi que rien ni personne ne lui résistera – non pas parce que l’on cédera à ses caprices, mais parce que tel est son bon plaisir. L’autorité lui est naturelle : le mouvement de poignet par lequel elle intime à sa servante de la suivre et de sortir se retrouve ainsi dans les pas de valse de sa variation, lors de la première diagonale en remontant. Quand l’interprétation est peaufiné jusque dans ce genre de détail, on oublie volontiers les rares accrocs qui pourront être améliorés dans le futur (fouettés à l’italienne arrêtés un peu prématurément, faiblesse furtive dans les sauts sur pointe, mais hé, c’est une prise de rôle !). Et puis cette présence… On ne voit qu’elle2 ! A tel point que lorsque ré-apparaît Nikiya, pendant les noces, je me peux pas m’empêcher de penser, surprise : mais qu’est-ce qu’elle vient faire là, celle-là ? Qu’est-ce qu’elle vient nous faire ch***, cette adolescente pleurnicharde et bêtement enamourée ? L’affaire semblait réglée.

Scène de confrontation. Bouche rouge, regard noir, on entend presque Gamzatti dire : laisse faire les femmes qui savent s’y prendre avec les hommes, laisse faire les expertes… Je jubile : épaulements, regards en biais, torse bombé, sourire mauvais… la colère de Gamzatti-Bourdon a des relents de cygne noir absolument jouissifs. En comparaison, Nikiya-Shapran a l’air d’une oie blanche3. Elle tremble de tout son corps, et comme on la comprend ! Je ne sais pas si c’est la réticence de la danseuse invitée à se rouler par terre qui l’a chauffée (au Mariinsky, on ne se bat pas comme des chiffonnières – Héloïse Bourdon doit se jeter à terre pour l’entraîner avec elle), mais Héloïse Bourdon lui en colle une qu’elle n’est pas près d’oublier… Pour la première fois, une claque sonore retentit dans Bastille ; ce n’est pas du chiqué, ou alors, rudement bien doublé.

Non, vraiment, il n’y a guère qu’Héloïse Bourdon pour être aussi bien Nikiya que Gamzatti. Qu’est-ce qu’elle est bonne quand son personnage est mauvais ! J’ai passé le troisième acte à essayer de lister les rôles de vipères formidables dans lesquels je voudrais la voir, pour parvenir à la conclusion qu’on en manquait cruellement. Tout comme le troisième acte manque de Gamzatti. Nous avions cependant trois belles ombres, bien plus assorties que l’autre trio que j’ai pu voir, et toujours Kimin Kim, vers l’infini et l’au-delà.

Pour mémoire : Charline Giezendanner était tout à fait délicieuse dans la danse Manou.

1 Merveilleuse trouvaille que je reprends telle quelle, on ne peut pas faire mieux.

2 Revers de la médaille : on voit aussi la jambe inélégamment en-dedans lorsqu’elle s’assoit pendant la variation de Nikiya, et elle n’est pas crédible deux secondes lorsqu’elle écoute aux portes.

3 Elle nous rejouera par moments la mort du cygne au troisième acte.

12:10 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : danse, ballet, bastille, bayadère, héloïse bourdon, kristina shapran, kimin kim

20 décembre 2015

Bizarre, vous avez dit homard ?

Hétéro ou homo, mais pas bi. Pointure 42 ou 43, mais pas 42 ½. Dans le monde de Lobster, pas de demi-mesure, pas de nuance, pas de sentiment. L'amour, c'est le couple, érigé comme norme d'une société autoritaire. David, qui vient d'être quitté par sa femme, est ainsi conduit avec un certain nombre d'autres célibataires dans un hôtel de la dernière chance : il a 45 jours pour trouver une partenaire, durée au-delà de laquelle il sera transformé en l'animal de son choix – d'où le titre du film.

Ceux qui ont étiqueté Lobster comme comédie ont dû lire le pitch, mais pas voir le film : si ma voisine pouffe un peu au début, c'est clairement pour évacuer le malaise qui s'installe très rapidement. Même le chameau qui passe dans les bois d'une région tempérée n'a rien de comique ; son apparition incongrue est tout au plus d'une poésie mélancolique, rappel de ce qu'une personne a échoué et a été transformée. On a tout autant de mal à qualifier Lobster de science-fiction : la science n'a rien à voir là-dedans ; le processus de transformation est à peine évoqué, et celle-ci sert plus sûrement de métaphore pour la mise au rebut, sinon à mort, de l'individu par la société. Thriller est une meilleure approximation, pris que l'on est dans le décompte des jours restants à David et ses compagnons, tenaillé par la crainte de découvrir à l'occasion d'un nouveau châtiment une règle qu'il ne fallait pas enfreindre.

<!-- début du film ; si vous ne voulez pas de spoiler, allez directement au dernier paragraphe --->

Dans l'hôtel de la « dernière chance », où l'on vous attache à l'arrivée une main dans le dos pour vous faire comprendre que « tout va par deux », se masturber est ainsi passible d'une main dans le grille-pain, dans la salle du petit-déjeuner, où les tables uniques s'alignent comme les tables d'écoliers pour un examen, avec nappe blanche et vue sur mer. Le confort matériel de cet hôtel de cure exacerbe la violence exercée par ses tenanciers, qui se sent de manière latente dans les soirées et meetings obligatoires organisés pour démontrer le bien-fondé du couple (assemblées très 1984-spirit) et explose dans la chasse aux loners, résistants qui se cachent dans les bois. Pour chaque prise, me chasseur se voit octroyé un jour supplémentaire avant la transformation – paradoxe de la chasse à l'homme pour ne pas devenir animal.

Dans ces conditions, je m'attendais à ce que chaque occasion de se retrouver entre pensionnaires tourne au speed-dating, et suis surprise de ce qu'ils restent essentiellement entre personnes du même sexe. Je mets un temps infini à comprendre que tomber amoureux, dans ce monde où l'amour est totalitaire, signifie trouver quelqu'un qui partage une même particularité – rarement une qualité d'ailleurs : un des compagnons de David, désespérant de trouver une femme qui boîte, se met ainsi à se taper la tête contre les tables pour matcher avec la fille qui saigne sans arrêt du nez. Ce n'est pas une comédie romantique (ou alors, par l'absurde), c'est une cruauté d'amour – qui illustre à la perfection la tyrannie de l'âme sœur décrite (et dessinée) par xkcd.

<!-- milieu du film --->

Chez les résistants, c'est pire encore, parce que la respiration que l'on pensait y trouver est immédiatement coupée – moins par les chasses à l'homme que par les règles qu'ils s'imposent : l'interdiction d'être célibataire est inversée en interdiction d'avoir des rapports sexuels et même de flirter. Au lieu de prôner le libre-arbitre, cette contre-société reprend les codes de celle qu'elle condamne, jusque dans ses châtiments : les personnes ayant été surprises en train de flirter, par exemple, sont condamnées au « baiser rouge », les lèvres passées au rasoir. On a beau ne voir qu'un coton rouge sur les lèvres d'un homme, on porte immédiatement les mains à sa bouche. Dans Lobster, la cruauté est d'autant plus violente qu'elle n'est jamais vraiment montrée ; on voit pire dans n'importe quelle série policière (l'image la plus gore que l'on doit voir est celle d'un lapin ensanglanté) et, en même temps, ce n'est rien comparé à ce que produit votre imagination stimulée par cette plongée en apnée dans cet univers répressif. Si seulement l'homme n'était qu'un loup pour l'homme, et pas un homme, justement…

<!-- spoiler ultime, no way back --->

Lorsque l'inévitable se produit et que l'amour surgit, bien après que le matériau comique a tourné à l'horreur, Lobster embrasse les codes de la tragédie. David n'est transformé en homard, mais en un Œdipe de l'amour : découvrir la vérité du sentiment le conduira à se crever les yeux. Je passe cette scène insoutenable derrière mon chapeau qui, contrairement à Palpatine, ne dit pas quand on peut à nouveau regarder (je me suis tournée vers mon voisin, mais ses doigts écartés devant les yeux m'ont informée que je ne trouverai pas d'aide de ce côté), et suis décontenancée de constater que le film est terminé quand j'émerge du feutre orange. En plein suspens. En pleine horreur. Le couple à qui je tiens à la porte en sortant, qui a lutté pour venir à cette séance, est déçu que cela ne mène nulle part. Cette fin abrupte est pourtant d'une logique implacable : dans une société du couple (ou du célibat) obligatoire, l'amour, interdit, ne peut mener nulle part. Il rend, d'une manière inédite, aveugle (paye ta remotivation de la catachrèse) ; seul l'écran noir peut faire exister l'amour ébauché, hors de cet univers fictionnel impitoyable, de notre côté du miroir.

<!-- spoiler-free --->

Trop absurde, Lobster n'est ni comédie, ni thriller, ni science-fiction. Yorgos Lanthimos invente son propre genre en maintenant une grande cohérence dans son what the fuck1 (une cohérence implacable, même) : Lobster est un conte cruel. Un de ces contes qui se retient d'autant mieux qu'on n'en trouve pas la morale. Et qui vous hante. Par ses phrases, ses images, ses situations, sa mélancolie. Son humour aussi, même si le nonsense britannique a manifestement fricoté avec le comique incompréhensible et douloureux de Kafka. « Le malaise est total », résumait @dayMdel. C'est, j'aurais tendance à penser, ce qui me pousse à dire que c'est réussi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne pourra pas retirer à Lobster ses images fortes, extrêmement marquantes (Dieu soit loué, je n'ai pas fait de cauchemar). Et son casting parfait, pour le couple principal (Colin Farrell et Rachel Weeisz), mais aussi et surtout pour tous les personnages secondaires qui ne le sont jamais vraiment : Jessica Barden (repérée dans Tamara Drew) en fille qui saigne du nez, Ariane Labed en soubrette lassée de la mascarade, Léa Seydoux en redoutable chef de file des résistants (à un moment, les dialogues se sont mis à sonner faux, et j'ai mis un moment à m'apercevoir que c'était parce qu'elle parlait français avec Ariane Labed), Ben Wishaw en homme qui boîte (encore plus attendrissant qu'en poète dans Bright Star) et, en fait, toute la distribution (difficile à identifier par l'absence de prénoms – encore un indice du conte, où les personnages sont avant tout identifiés par leur fonction).

1 Il y a bien création d'un univers : la tenancière de l'hôtel explique par exemple la disparition des espèces rares par les choix des gens, plus enclins à être transformés en animal domestique qu'en bestiole exotique.

12:37 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, lobster

19 décembre 2015

Rome

Colonnes doriques de l'Antiquité ? Croix chrétiennes en nombre ? Frontons de fontaines ? Je ne sais trop pourquoi, j'associais à Rome à une certaine raideur et, de l'Italie, j'ai visité Venise, Florence et Bari avant de même penser à la capitale. Palpatine en est revenu, avec sa sœur, la bouche pleine d'églises, et il a fallu que Mum, partant du même a priori, me raconte sa surprise d'y trouver pasta, pizza et dolce vita pour que Rome fasse son chemin et que je m'y rende avec JoPrincesse, moi en seconde, elle en première semaine de vacances.

[L'image clichée que j'avais de Rome, illustrée grandeur nature dans une boutique à chaussures du quartier touristique.]

Et j'ai compris.

J'ai compris qu'en réalité, j'aime la carbonara, la vraie, pas celle, crémeuse, que l'on mange chez nous ; et j'ai compris pourquoi on pouvait la défendre avec véhémence. La sauce au vin blanc. La pancetta. Les copeaux de poivre, divins. Et les pâtes all dente, pour soutenir tout ça. Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Toni faire mi-carbonara mi-arrabiatta et, à l'alternative blanco o vino, je me serais écriée : blanco, blanco ! (Banco.) Du coup, forcément, on s'est fait rabrouer, comme tout le monde dans le petit restaurant - en chantant, qu'il y avait écrit dans le guide. En râlant, en s'exclamant, oui ! En italien, quoi.

(Je ne comprends pas, en revanche, pourquoi je n'avais jamais entendu parler des suppli, croquettes de risotto à la tomate, roulées dans la panure, avec un cœur de mozzarella, fondant, fondant à rejouer la scène de La Belle et Le Clochard.)

J'ai compris pourquoi La Petite messe solennelle de Rossini. Le côté théâtral de la religion se retrouve dans l'architecture des églises, qui ne vous écrasent pas comme le font les nôtres. Pas de statue qui vous toise. Pas de pierre froide pour vous rappeler votre nudité de ver de terre. Pas d'arches écrasantes pour vous rappeler que vous n'êtes que poussière. Mais : des œuvres d'art, du marbre, partout, des couleurs, des ornements ; rien ne va avec rien, mais les proportions sont harmonieuses, généreuses ; on dirait une gigantesque brocante sur tréteaux, un théâtre où, tout de suite, il devient plus facile de jouer sa vie.

(Je ne comprends pas, en revanche, les couronnes de la Vierge en plastique, illuminées par la fée électricité et, si j'entends l'argument anti-incendie, je trouve les cierges assortis fort tristounets. Offerte. Glissez une pièce et le cierge s'illuminera... ou, dans la basilique Santa Maria, les mosaïques, qui prennent ainsi un air forain, plus encore que byzantin.)

J'ai compris, tandis que nos paroles nocturnes s'envolaient sous trois mètres de hauteur de plafond, que JoPrincesse était définitivement passée du statut de très bonne copine à celui d'amie, forcément intime. Que l'on pouvait partager nos fragilités et nos doutes, fusse ce qu'il y a de plus commun ; estomper les limites de notre personnalité sans craindre de se dissoudre dans la généralité. Évidemment, cela a tiré sur les yeux, au réveil le lendemain, et sur le moment, aussi, pour ajuster la vision que l'on avait l'une de l'autre, faire cohabiter des réalités différentes : une princesse à l'aise parmi ses sujets, ex-vilain petit canard ? On dirait ces illusions d'optique où, selon l'endroit où l'on fixe le regard, les arêtes apparaissent tantôt saillantes, tantôt en creux.

(Je ne comprends pas, en revanche, pourquoi pas avant.)

J'ai compris que la peinture de la Renaissance ne me parlerait jamais, car elle ne parle pas, elle n'impressionne pas : elle fait signe. Comment ai-je pu si longtemps ignorer, moi qui aime tant tout décortiquer, qu'il n'y aurait rien à sentir tant qu'il n'y aurait pas de sens, patiemment élaboré, érudit, déchiffré ? C'est une peinture intellectuelle, et la seule sensation qu'on peut y associer vient de là, de l'ivresse de la pensée. C'est le vertige qui prend lorsque tout Leibniz vient se nicher dans l'espace entre le doigt d'Adam et le doigt de Dieu, l'espace qui donne le libre arbitre de l'homme… et des détournements fabuleux (sur une carte postale : ET telefono casa).

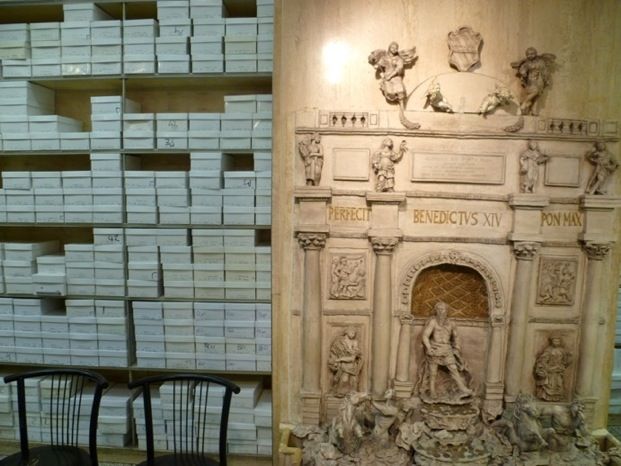

[Souris-fantôme dansant dans le palais Barberini]

[Photo de JoPrincesse, donc]

Je n'ai pas vu passer les quatre heures de visite au Vatican, guidée par une femme qui semblait tout connaître : les marbres importés d’Égypte, les pierres piquées dans le Colisée reconverti en carrière, le pourquoi architectural du gaufrage dans les dômes (pour en alléger le poids), les petites histoires, ragots et blagues papales (radio Khâgnine, bonjour), les bisbilles entre Pie iV (?) et Michel-Ange, entre Michel-Age et Bramante (?), running joke à lui tout seul, tant ses bâtiments ont la fâcheuse manie de s’écrouler. Lorsque la guide explique que les bras de Marie, croisés sur la poitrine, ne constituent pas un geste de défense mais de soumission à l'autorité spirituelle, je fais soudain le lien avec la pose des Willis dans Giselle et, ça y est, je suis piquée. En revenant à Paris, j'ai acheté Le Geste et l'Expression de Barbara Pasquinelli (traduit de l'italien, comme par hasard) pour explorer les liens qu'il pourrait y avoir entre tradition picturale de la Renaissance et ballet. Deux pas en avant, un de côté : je suis décidément un cavalier ; il me faut ruser pour m'incliner à l'érudition, que j'admire sinon de loin. Il me faut avant tout du lien.

Et puis, sans la guide, dans tous les musées et églises de la ville, il y a… Il y a les lieux communs (toujours Marie-Madelaine, Marie, Judith, les mêmes saints) qui font apparaître, peu à peu, les maîtres, l'art et la manière, la douceur, souvent, diffuse, et la force de l'expression, parfois. Il y a la mine dégoûtée de Judith chez Caravage. Un saisissant Narcisse, qui donne envie de redoubler la contemplation (My cell phone, crie celui de Waterhouse sur une carte postale). Une Marie-Madeleine en pénitence toute relative, manifestement plus intime avec la petite mort qu'avec la grande (Marie-Madeleine, quand même, ce prétexte biblique à peintures érotiques…). Des angelots, aussi, qui semblent ré-introduire dans les compositions le kitsch que l'on a créé en les en séparant.

(Je ne comprends toujours pas, en revanche, les corps boudinés de muscles de Michel-Ange. On dirait qu'il peint hommes et femmes indistinctement, se contentant de rajouter à ces dernières deux seins replets qu'on dirait refaits - peut-être manquait-il d'expérience dans ce domaine… J'imagine que ce n'est pas son conseiller en théologie qui l'aurait aidé là-dessus.)

Parfois, aussi, je n'ai pas cherché à comprendre. Dans le kaléidoscope de la ville. En promenade dans les ruelles méridionales du Travestere (là, c'est le Sud, celui que je connais). Au café du château Saint-Ange, avec vue de carte postale sur la basilique Saint-Pierre. Dans les ruines du foro romano et les souvenirs de mes cours de latin, de Chypre et de Grèce (je mélange allégrement ces deux voyages scolaires). L'appareil photo a enregistré pour moi, me laissant libre d'apprécier des rayons de soleil inespérés vu la météo annoncée, la ville bruyante, bruissante, et JoPrincesse à mes côtés, son eau chaude citronnée au petit-déjeuner, mes Panettone à usage unique, nos jambes repliées sur les housses de canapé blanche, les gâteaux légers vanille et cacao spiralés, les cadres penchés réajustés, les glaces en frissonnant un peu, y compris à l'aéroport, parce que les éclats de meringue avec la nocciola, la nocciola sans meringue, la figue blanche, les pizzas à la part, aux aubergines, au basilic frais, les pizzaïolo à fondre, eux aussi, en français dans le texte, et l'officier sur le quai du métro, la chambre jaune, la chambre bleue, les nouvelles chaussures gris souris achetées à un chausseur qui sait travailler le cuir, ça se sent, les heures à arpenter la ville aussi, la fatigue et la détente, les vacances.

Et dans une église un peu à l'écart, pas du tout dans le style des autres, l'expérience du vide. Pas de statues, pas de bancs, pas d'allées, un autel dépouillé qu'on aurait pu prendre pour une table commune dans une salle des fêtes, et des fenêtres, pas des vitraux, des fenêtres très hautes qui donnent l'impression d'être dans la cale d'un navire, très bas, là où l'on ne manquera pas de se faire submerger quand les fenêtres là-haut se briseront, c'est sûr, sous la pression et que des trombes d'eau feront irruption, mi-jugement dernier mi-science-fiction. Dans l'imminence de la catastrophe qui ne vient pas, se profile, pour le croyant, l'angoisse de Son absence, et pour l'athée, la jubilation du néant libérateur, antithèse jouissive du nihilisme. Tandis que JoPrincesse, un peu oppressée, s'éclipse, je joue à me faire peur et savoure cette sensation de puissance démesurée ; s'il n'y a pas de sens, nous voilà libre de créer celui qui nous plaît, sans que cela prête à conséquence car, heureusement, tout a une fin. Jouissance de la finitude. Frisson. Terreur et jubilation.

(Mon Dieu, ça décoiffe.)

Quelques bonnes adresses

- Il Gelato di San Crispino, Via della Panetteria 42, pour la glace avec des morceaux de meringue et la figue blanche.

- Pizzarium, Via della Meloria pour ses pizzas à la part qui sortent du four et ses choupis pizzaïolos.

- Hostaria Dino e Tony, Via Leone IV 60, pour ses pasta alla grigia (pecorino, pancetta et poivre - blanco, donc).

- Franchi, Via Cola di Rienzo 200, pour les suppli siouplaît.

11:29 Publié dans Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (0)