20 octobre 2009

Trisha Brown Dance Company

Après m’être fait draguée par une femme sur un banc derrière le théâtre de Chaillot (mais ceci est un autre post), j’y ai rejoint Palpatine devant l’entrée, en marron de la tête aux pieds – mais je n’ai pas eu la présence d’esprit de lui demander si cela avait un quelconque lien avec le nom de la chorégraphe que nous allions voir : ce serait peut-être pousser le vice un peu loin. Il en serait néanmoins capable, à n’en pas douter ; de mon côté, cela aurait plutôt tendance à m’évoquer un brownie…Il suffirait d’y ajouter des bougies pour accompagner cette première partie de cadeau d’anniversaire – bah oui, quoi, j’ai 21 ans toute l’année ^^

On est placé à peu près au même endroit d’où j’avais vu Maliphant (pas de lien, la note est passée dans le flot des activités – je garde pour moi ce que sa danse avait d’hypnotique), i.e. assez haut et sur le côté, mais, c’est la magie des salles de spectacles conçues pour voir et non pour être vu, le dénivelé d’un rang à l’autre est tel qu’on y voit parfaitement.

Le programme comporte trois pièces, créées à un peu plus de dix ans d’intervalle l’une de l’autre : cet itinéraire dans le parcours chorégraphique de Trisha Brown était donc parfait pour découvrir sa gestuelle. Et son évolution, sur laquelle le programme insiste lourdement en martelant le mot « rupture » : peut-être est-ce du fait que je ne la connaissais pas et qu’il ne m’a pas fallu moins des trois pièces pour tâcher d’identifier ce qui constituait la façon de cette danse – toujours est-il que je n’ai pas remarqué de rupture très nette, plutôt une lente structuration, chaque pièce me paraissant plus aboutie que la précédente (du coup, l’ordre chronologique respectait également le crescendo que réclament les programmes composites).

Il m’a fallu un certain temps pour comprendre comment le mouvement pouvait apparaître à la fois brutal (brouillon ?) et ciselé. Je crois avoir fini par deviner : il se propage à travers le corps comme un onde de choc, amorcé par un geste volontaire, puis répercuté dans le corps jusqu’à ce que la constitution de ce dernier lui oppose résistance, et il repart alors en sens opposé, d’où l’apparence de brutalité et de pantin désarticulé.

C’est d’ailleurs curieux : du Forsythe (celui qui est dansé à l’opéra de Paris, donc encore soft) par exemple ne donne pas une telle impression alors qu’il outrepasse les limites « naturelles » du corps bien plus que ne le fait (semble le faire ?) Trisha Brown – comme si la maîtrise affichée chez le premier transformait en force ce qui apparaît comme brutalité chez la seconde. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas même sous-entendu : le vocabulaire de Trisha Brown ne me semble pas plus facile à acquérir ; il doit requérir un travail énorme, et c’est le genre de style chorégraphique que je préfère de loin regarder que danser (surtout que les danseuses passent une partie non négligeable de la troisième pièce la tête en bas…).

Quant je parle de brutalité, je pense à une force brute, dégagée de toute connotation de violence. Cette danse est pleine d’angles et n’en est pas moins remarquable par sa fluidité, puisque, tout choc qu’il puisse être, le geste se propage comme une onde, et jamais ne cesse, quand bien même un mouvement particulier peut s’interrompre et un autre prendre le relais. Pas de « pas » identifiable (peut-être simplement parce que je n’en connais pas les noms – si tant est qu’ils existent – éternel problème du mot et de la chose), rien d’arrêté ou de sec.

Set and Reset (1983)

Une espèce de tente flanquée de deux pyramides sert de toile de fonds à la projection de multiples carrés de films, images d’archive (course d’aviron, scènes de foule etc.), nous semble-t-il aujourd’hui. Puis le bidule de Robert Rauschenberg est levé (pas enlevé, néanmoins, les bobines continuent à tourner dans l’indifférence générale – admettons (enfin admettez) que je me constitue genre à moi seule) et la danse entre en scène. Le terme de « plasticien » me rend toujours perplexe d’avance et ce n’est pas cette pièce qui infléchira ce préjugé. Cet élément (peut-être devrais-je dire « dispositif scénographique ») est comme un grumeau dans la soupe : il n’en gâche pas le goût, mais on s’en passerait volontiers – d’autant plus que je ne vois pas le rapport avec la choucroute, il n’y a aucune interaction entre les films et la danse.

Heureusement, la danse ne fait pas truc expérimental daté : le mouvement s’articule (ou se désarticule, c’est selon), toujours neuf, dans des costumes fluides, de couleur comme de forme inidentifiables. Mon œil met du temps à savoir par quel bout de la lorgnette regarder, s’il est vrai qu’il n’y a pas ou qu’il n’y a que très peu de structures immédiatement lisibles : duos, trios, groupes se forment et se défont, désolidarisés, synchronisés ou en canon, chacun marchant alors dans les pas de l’autre à son rythme propre (celui de la musique, vous entends-je suggérer ; mais il n’y a pas vraiment de musique, elle est « originale » et s’apparente pas mal au bruitage – rien d’auditivement offensant néanmoins). Le mouvement se reprend et se défait, set and reset, à l’image de la colonne que forment à un moment les danseurs sans jamais tous rentrer dans le rang. Et hop que je t’attrape au passage. Et que je me défile. Aussitôt fait, aussitôt refait, et ce qui est refait défait en partie ce qui précède : le geste est toujours dans l’instant, sur le plateau (set), et il n’existe déjà plus à la seconde suivante (reset, compteurs à zéro) - que comme impression qui se lie et se fond aux suivantes (Set and Reset, la chorégraphie, ce qu’il reste de la danse).

Le salut semblait également faire partie de la chorégraphie. Alors que souvent, même lorsqu’il s’agit d’un corps de ballet rompu à l’alignement le plus strict, les danseurs s’avancent en une ligne zigzagante et maladroite, saluent de façon plus ou moins synchronisée ou en cascade, et reculent à contretemps, hésitant à poser une pointe en béquille, ici, la ligne des danseurs est ondulante, forme un manège pour se déployer et comme à la parade équestre, (ou comme l’aiguille d’une montre, d’un radar…) forme un quart de cercle pour repartir en coulisses, celui côté jardin traversant toute la scène, et celui côté cour faisant presque du sur place. La classe du détail.

You can see us (1995)

Une femme (Leah Morrison), de dos et un homme (Dai Jian), de face, interprètent la même chorégraphie en miroir. Aucune interaction entre les danseurs, sinon la symétrie de leur place dans l’espace, comme les deux visages d’une carte à jouer.

Le programme nous suggère une « réflexion sur la gémellité » - j’adore ces termes généraux qui cachent autant qu’ils trahissent la confusion de celui qui se voit dans la nécessité d’écrire quelques lignes pour un programme, qui n’a pas la place pour un quelconque développement et qui lance des pistes tout à trac.

Il nous apprend également, ce je trouve bien plus intéressant, que ce duo est le recyclage d’un solo que Trisha Brown dansait à l’origine de dos. Du coup, le danseur de face paraît presque un intermédiaire entre le public et la danseuse de dos ; celui-là, aussi présent soit-il (regard frontal au public) ne fait que renforcer la curiosité que suscite celle-ci. Elle nous tourne le dos, et le face à face du public avec le danseur (assez génial, il faut bien le dire) efface excuse l’impolitesse de la danseuse, par laquelle on se laisse alors d’autant plus fasciner. Impolie, peut-être, mais impertinente, certainement pas : au grand regret de Palpat’, elle ne nous montre pas ses fesses en guise de salut. N’empêche qu’un dos à dos tournant aurait été amusant, genre les deux faces de Janus.

L’Amour au théâtre (2009)

De loin la pièce que j’ai préférée, et pas uniquement parce que je commençais à me faire à la particularité de la gestuelle, ou que les danseuses portaient des pantalons oranges (mais c’est un détail non négligeable, qui m’a d’emblée mise dans d’excellentes dispositions, ne le nions pas. Le haut blanc des danseuses rappelait par ailleurs le pantalon des danseurs dont la tenue était complétée par un T-shirt gris – je dois reconnaître que le gris s’accorde mieux au orange que le noir ; il faudra que j’y pense pour éviter le look halloween).

Je ne sais pas si Trisha Brown s’est éloignée de ses expérimentations pour se rapprocher du goût du public, si celui-ci s’est formé ou si les recherches de la chorégraphe, en s’étoffant, se sont nourries de ce dont elle semblait d’abord s’être éloignée, mais quelques figures géométriques distinctes et la symétrie (qu’elle soit suivie ou joyeusement mise à mal) rendent les ensembles beaucoup plus agréables (parce que / ou plus simples ?) à regarder. Peut-être aussi cette impression est-elle du à la musique qu’il est impossible cette fois de qualifier d’ « effets sonores », puisqu’il s’agit d’extraits d’Hippolyte et Aricie, de Rameau.

Des images de Que ma joie demeure me sont revenues à l’esprit, sans que je sache très bien pourquoi, s’il est vrai que cette pièce de danse baroque de Béatrice Massin n’a a priori rien à voir avec l’Amour au théâtre. Couleur des costumes ? (J’aurais très bien pu songer à la Bayadère, tant que j’y étais…). Symétries défaites ? musique ? Les associations d’idées sont parfois curieuses.

Dès le tout début, l’Amour au théâtre m’a plu, avec ses danseuses dans les bras des danseurs, tête en bas, et les jambes remplaçant curieusement les bras. Porté tête en bas, jambes pliées à l’équerre et décalées l’une par rapport à l’autre, on retrouve une position qu’on avait déjà aperçue dans Set and Reset (et qui me fait penser aux nymphes attrapées par les satyres de la Sylvia de Neumeier).

Mieux vaut ne pas imaginer les coups que les porteurs doivent s’être pris en répétition, lorsque les danseuses passent les pieds autour de leur cou, ou les enlacent rapidement de leurs jambes tentaculaires. Ce moyen de se caler par le pied flex revient par exemple lorsque deux danseurs se trouvent chacun en arabesque décalée et qu’ils ne sont retenus que par le pied de l’autre, qui assure l’équilibre de la figure. En réalité, d’une manière générale, le terme de « porté » ne convient pas très bien ici : le jeu de balance et de contrepoids est tel que celle qui est soulevée devient bientôt porteuse, contrepartie logique mécanique du mouvement qui se répercute de l’un à l’autre. Les « portés » ne sont d’ailleurs pas l’exclusivité du couple ; on s’y met parfois à plusieurs pour « manipuler » un(e) ou plusieurs danseur(s)/seuse(s), comme par exemple dans ces espèces de temps de flèches.

En bref, j’ai adoré cette pièce.

Alors qu’on s’apprêtait à lever le camp, une voix a annoncé la projection de deux films de ou sur Trisha Brown. Tant qu’à faire… on se recentre sur les places des non-curieux, et c’est parti pour du bizarroïde.

Water Motor (1978)

Le premier film est en réalité composé de deux films distincts ou plutôt du même film, mais visionné la première fois en lecture normale, la seconde, au ralenti. On y voit Trisha Brown herself, dans des mouvements saccadés d’une telle vitesse que lorsqu’on baigne dans la seconde version, on se dirait presque que la première était en accélérée. Le ralenti, en effet, n’entame curieusement rien du mouvement, il le laisse plutôt s’épanouir, en montre les articulations et surtout le rythme : on ne peut que constater la qualité du mouvement, retenu, lancé, suspendu, ralenti et accéléré (impression de lenteur et de vitesse normale dans la seconde version). Le tout se déroule sans musique ; pour la seconde version, c’est effectivement beaucoup plus pratique, puisque la musique n’aurait pas supporté le ralenti (en tout cas, pas au point que le processus se fasse oublier).

En lisant le témoignage de Babette Mangolte, qui l’a filmée, j’ai découvert que l’absence de son n’était du qu’à une contrainte technique et que c’est par hasard que cela s’est trouvé utile pour le ralenti (prise de vue qui n’était pas préméditée mais s’est faite sous le coup d’une impulsion). Je vous invite d’ailleurs à aller lire le récit de cette expérience, qui comporte quelques remarques très justes. (On peut aussi y visionner le film, mais ce sera peut-être plus commode sur youtube – début à 2’18).

“The only thing I feel sorry about is that I didn’t have the money to shoot with sync sound. The solo was silent anyway and performed with no music. But a silent film does not create the impression of silence. It is sound film that has created silence in motion picture.”

Le silence serait plutôt l’absence de certains sons que leur inexistence totale ; et c’est vrai que le film dégage un sentiment d’irréalité en étant coupé de tout souffle ou crissement des pieds sur le sol, qu’une danse « dans le silence » ne manque pas de produire sur scène.

“As a filmmaker I knew that dance doesn’t work with cutting and that an unbroken camera movement was the way to film the four-minute solo. I had learned it by watching Fred Astaire and Gene Kelly’s dance numbers. Somehow the film camera has to evoke the hypnotic look and total concentration of the mesmerized spectator and fragmenting the solo in small pieces taken from different camera positions would break the spectator’s concentration and awe”.

Retrouver le sens de la fascination... B. Mangolte n’y est peut-être parvenu que dans la mesure où elle a elle-même appris le solo jusqu’à l’avoir dans la peau et être ainsi capable d’anticiper le moindre déplacement. Mais ce qui convient pour un solo ne fonctionne pas pour des ensembles, qui sont souvent écrasés par une vue plate, puisque l’œil du spectateur navigue d’un danseur à l’autre et se focalise arbitrairement sur l’un deux : on ne voit jamais vraiment tout l’ensemble, on le reconstitue, ce qui justifie ici le montage de plusieurs plans.

Le deuxième film, Shot Backstage, était de Trisha Brown elle-même, qui filmait sa chorégraphie depuis les coulisses, avec les inévitables zones masquées qui en résultent. Ses cadrages sont une curiosité, comme lorsqu’elle garde au premier plan les bustes d’une femme derrière un homme, face au public et donc de profil à la caméra, tous deux immobiles, derrière qui un danseur court à reculons en cercle (on le déduit d’après les arcs qu’on aperçoit). On retrouve la lumière particulière de la scène proche des coulisses, et les limites lumineuses des corps (rien de plus faux que des contours à l’encre noire). Mais les tressautements de la caméra à la main épuisent et le cadrage, tout fascinant qu’il puisse d’abord être par sa partialité, finit par énerver de ne donner qu’une image partielle. Etrange. Et je ne suis visiblement pas la seule à avoir trouvé le temps long, puisque les rangs se sont clairsemés avant la fin de la projection.

11:24 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : danse, chorégraphie

18 octobre 2009

FACéties

Il n’y a pas que les discours de Jaurès que l’on reconnaisse à ce que les verbes sont au futur. Ceux de la fac aussi.

Jour de la rentrée, mi-octobre : « guettez » les horaires des cours d’anglais, ils seront affichés « prochainement ». Il aura fallu quatre allers et retours entre l’UFR d’anglais rue de l’Ecole de médecine et celle de lettres modernes à Censier pour obtenir un cours. Ceux affichés à Censier n’existaient pas une fois arrivé à l’UFR d’anglais. Mais j’ai. Toujours pas de salle ni de prof, mais un cours.

Les non-khûbes m’avaient évidemment donné un aperçu du bordel administratif ; du coup, j’ai été presque rassurée de monter et descendre les quatre étages qui mènent au secrétariat du M1 de lettres modernes (et dire que j’étais heureuse d’en finir avec les escaliers de La Bruyère… voilà que je me retrouve avec des double étages), comme si je me rachetais d’avoir échappé à ma peine en zappant la troisième année de licence. A voir certains élèves, je ne serais pas si empotée que j’aurais cru ; j’ai presque du mal à garder mon sérieux quand on se fait hurler dessus par la secrétaire, assez fort pour que tout le couloir se retourne. C’est encore assez nouveau pour me faire rire.

Plus étrange encore, je pourrais presque être sociable. D’avoir retrouvé M. m’empêche de faire mon autiste. Réunion de rentrée :

« -Mais qu’est-ce que tu fous là ?

-Non, mais, qu’est-ce que toi, tu fous là ? »

On s’est accrochées l’une à l’autre, et on a joué les Teletubbies à la fac – que je t’échange mon repérage de toilettes propres au quatrième étages contre la découverte d’escaliers dans les barres du H que forme le bâtiment (en vérité ce serait plutôt un |----------| ). Parce qu’il y a un truc formidable avec Paris III. Le bâtiment est un gros blocos moche, gris, laid, mais je l’adore : les numéros des salles ont beau n’être pas rangés dans l’ordre, une fois au bon étage, il suffit de le parcourir de long en large pour finir par tomber sur la salle que l’on cherche – pas d’entresols comme à Paris IV, ou d’escalier E introuvable entre le D et le F. Pas de labyrinthes à la Harry Potter, même si on aimerait bien une salle sur demande (70 dans une salle pour à peine 40, même debout, tout le monde ne rentrait pas – cours annulé, on revient au deuxième semestre) et un retourneur de temps (pourquoi tous les cours biens sont concentrés le jeudi matin ?).

Je n’ai cependant pas à me plaindre, j’ai réussi à me concocter un emploi du temps qui fait tenir mes dix heures de cours hebdomadaires (« la présence horaire est assez lourde », dixit ma directrice de recherche – on préférera penser que c’est relativement au temps de recherche que prend le mémoire) en presque deux jours, les deux heures d’anglais ayant été exilées le mardi soir.

Une digression m’a emportée. J’en étais à me surprendre à être presque sociable, me retrouvant je ne sais comment en conversation avec des premières années de licence de lettres modernes au RU ou à me faire confirmer que mon voisin de gauche est bien un khâgneux – ça se sentait à dix lieues à la ronde : pas encore assez désinvolte ou blasé, consciencieux à la limite de la légère névrose. Son sujet de mémoire est sur le vers chez Vigny. Mais deux ex-khâgneux, c’est un peu comme des anciens combattants : on a pu râler de concert depuis le secrétariat jusqu’à la bouche de métro.

Avec d’autres, les mots échangés ont été plus furtifs. Après avoir quitté une Erasmus devant l’UFR d’anglais, M. regrette : « On ne lui a même pas demandé son nom ». Justement, c’est parfait comme ça : quelques paroles complices échangées sur le vif, sans la contrainte parfois hypocrite ou simplement conventionnelle de demander un nom que l’on aura probablement oublié deux jours plus tard, et d’une personne que l’on ne cherchera pas spécialement à revoir et que l’on ne croisera peut-être même plus.

Finalement, ce n’est pas tant l’administration non administrée qui me dérange le plus, mais les cours qui me semblent très théoriques (à côté la prépa, c’est du concret) et hyper spécialisés. Je me suis clairement demandé ce que je fichais là le premier jour.

Séminaire sur le songe à la Renaissance : on nous distribue un texte en police 5 (je ne suis pas devenue myope pour rien), en ancien français (on devrait pouvoir s’en sortir, même si l’on n’en n’a pas particulièrement fait) en GOTHIQUE ! Ancien français en petite police ou français moderne en gothique, cela aurait pu aller, mais là… disons que je lis trois mots sur dix et que cela me demande une telle concentration qu’au bout de six lignes j’ai oublié ce que j’ai déchiffré au début. Lorsque la prof en faisant la distribution des polys a prévenu que c’était en gothique, une fille très droite a déclaré que « cela a son charme », avec des pleins et des déliés dans la voix : j’ai eu comme une envie de la matraquer à coup de gargouille.

Encore, c’est de la littérature. Imaginez-moi en phonétique, moi qui ne fais pas de différence orale entre « brin » et « brun », et pour qui les dictées de mots accentués étaient une hantise – « é », « è », « ai », même combat. La linguistique semble avoir un effet démoralisant intrinsèque. M. en sortant de son cours de didactique : « J’ai besoin d’un thé, là ». Comprendre un thé à la menthe à la mosquée de Paris, juste derrière la fac. Sous-entendre, bien évidemment, les pâtisseries qui vont avec. Je les aurai toutes testées à la fin de l’année (scolaire, pas civile).

Entre cela, la boulangerie qui fait du flan pas hors de prix et du pudding bien masse, et le magasin de chaussettes et collants fantaisies en face du métro, c’est « le pied » (le nom de la boutique), je me sens chez moi. Heureusement qu’on nous perche au quatrième étage en fin de compte. D’autant plus qu’on a testé avec A. un salon de thé rue de l’école de médecine (ça a du bon les allers et retours), avec chocolat viennois bien cacaoté et couche conséquente d’épaisse crème fouettée, et divin Apfelstrudel (je suis sûre que la cannelle est une drogue), je ne vous dis que ça… (mais vous en dirai certainement plus prochainement, surtout sur le sablé aux noisettes).

C’était la faculté d’engloutir et d’adaptation.

01:28 Publié dans Souris de laboratoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : fac, boulet power

13 octobre 2009

Oust ! Du ballet !

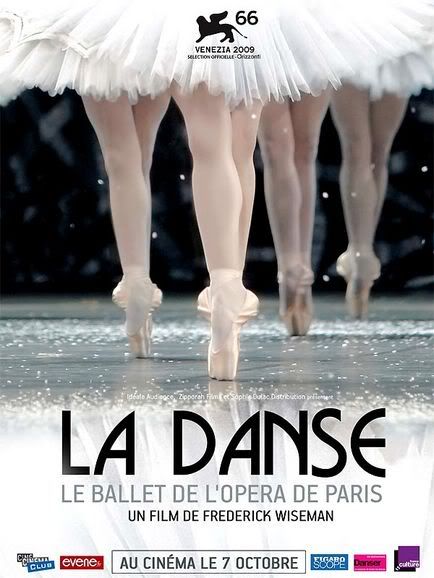

Le bas de l’affiche

Le gros plan sur les jambes des flocons de Casse-noisette, qui constitue l’affiche d’un nouveau documentaire au titre ô combien original de La Danse, n’était pas pour me rassurer sur le potentiel niaiseux du film. Ajoutez à cela une police peu sage– mais qui tire plus sur l’art déco que sur l’anglaise kitsch de la collection de DVD de danse, qui sort en kiosque (après, quand il s’agit d’avoir les Joyaux dans une distribution de rêve pour 12€, on passe rapidement sur le mauvais goût du maquettiste)- j’avais quelques craintes.

Peut-être aurais-je dû être davantage sensible à la composition, les tutus devenant graphiques en créant une zone blanche symétrique à celle où figure le titre. Peut-être cette affiche est-elle plus simplement destinée à faire venir les fétichistes des tutus-diadèmes-pointes, sans pour autant perdre le balletomane pur et dur qui viendra quand même, quelle que soit l’affiche, l’occasion étant trop rare pour être snobée. Mais…, bredouillez-vous, cela signifierait-il que l’amateur de tutus-diadèmes-pointes ne serait pas venu autrement ? J’en ai bien peur. Pour tous ceux qui n’appartiennent pas à cette catégorie, réjouissez-vous : ne vous fiez pas à l’affiche, c’est un attrape-nunuche.

Un anti-âge heureux

Dès les premières images, le ton est donné : passé un plan général du palais Garnier (on y échappe difficilement), on nous plonge dans les caves du lieu, avec ses couloirs gris et glauques, pleins de tuyaux et de repères tracés à coup de fin de pots de peinture, puis au niveau des machineries (ou de stockage de bobines et autres lourds accessoires non identifiés). Pas d’envolées lyriques sur les toits de l’opéra : tout au plus nous montrera-t-on, avec des images type documentaire animalier sur Arte, la récolte du miel qui y est cultivé. Pas le temps d’entrer dans les alvéoles, la ruche bourdonne en tous sens, de la musique sort de tous les studios, et celle qui s’attarde pour répéter quelques enchaînements de Médée se retrouve enveloppée de bribes de Casse-noisette.

Pourtant, la caméra ne croise personne dans les couloirs, glisse sur les escaliers ne grouillant pas d’élèves comme avant un défilé, et s’attarde sur les bancs vides qui meublaient les vestiaires des petits rats de l’Age heureux.

Les habitués de documentaire de danse souriront peut-être également devant la séquence un peu longue sur la cantine de l’opéra : il y a certes du brocolis, mais avec de la semoule et de la sauce, et sans pomme. Pas de fixette sur le menu diététique pour le rester (menue).

Vous l’aurez compris, le documentaire prend le contrepied de l’imaginaire de la ballerine, et c’est se montrer à la pointe que de repartir du bon pied. Pas d’overdose de pointes, pendant qu’il en est question : hormis Casse-noisette et Paquita, qui sont surtout là pour nous donner à voir le travail du corps de ballet, on fait dans le contemporain, en mettant l’accent sur l’élaboration de l’interprétation qu’il requiert pour les solistes.

L’anti-glamour est poussé jusque dans le classique pur : la sueur n’y est pas luisante. Le traditionnel travelling qui remonte en gros plan des pointes au plateau du tutu prend un tout autre sens lorsqu’il suit les jambes de Pujol (je ne suis plus bien sûre) en répétition : pointes destroy, collants blanc au-dessus de la cheville, sudette qui coupe le mollet et, cherry on top, le short-culotte rose sous le tutu blanc de répétition. C’est ce qui s’appelle en tenir une couche.

[Bon, on n'échappe pas au quart de seconde David Hamilton...]

La voie du sans voix

On peut trouver que le documentaire met du temps à démarrer, mais force est de capituler : on attendra en vain une voix off. La caméra filme comme un œil omniscient derrière lequel s’efface le caméraman muet (au contraire de Nils Tavernier qui posait des questions tous azimuts) et que l’on oublierait presque si le montage ne rappelait pas la subjectivité d’une présence. Pas d’enième compte du nombre de danseurs dans la maison, du parcours du quadrille jusqu’à l’étoile, des plaintes sur la fatigue physique compensées par des yeux brillants ouvrant sur des soupirs d’enthousiasme. Mais pas d’indication non plus : on ne sait pas qui danse, ni quoi, qui fait répéter, quel nom porte ce chorégraphe…

Les seules « explications » que l’on obtienne, c’est par le truchement de Brigitte Lefèvre. Mais là encore, il faut souligner qu’elle apparaît d’abord au téléphone et qu’elle ne s’adresse pas plus à la caméra par la suite. Elle est prise dans son rôle de directrice de la danse, qui se doit de recevoir les partenaires (l’organisation de la réception des mécènes américains lors de la venue du NYCB vaut son pesant de cacahuètes – « et que peut-on prévoir plus particulièrement pour les « bienfaiteurs » ? Ce sont les plus de 25 000 dollars. »), les chorégraphes (je ne sais pas qui c’était, mais il ne comprenait visiblement pas la différence de statut entre les étoiles et le corps de ballet) et les danseurs (crise de fou rire devant la piquante danseuse –who ?- qui vient refuser le pas de trois de Paquita, parce qu’elle est déjà bien trop distribuée et que bon, elle n’a plus vingt-cinq ans).

Frederick Wiseman ne prend pas la parole, mais il ne la donne pas non plus : on évite les approximations de danseurs qui ne sont pas rompus à la parole et on les laisse s’exprimer de la manière qui leur convient le mieux : par le geste (dansant ou pas, selon qu’il s’inscrit dans la chorégraphie ou dans l’attitude lors d’une répétition). Alors que souvent dans les documentaires la caméra glisse d’une salle à l’autre et prend la fuite sitôt la variation finie, Frederick Wiseman prend le temps (et en 2h40, vous avez le temps d’avoir mal aux fesses – à ce propos, Palpatine, ton titre était déjà pris : « C'est long mais c'est beau. Rien n'est aussi délicat à filmer que la danse, et Wiseman le fait somptueusement. » Anne Bavelier, au Figaroscope) de filmer les tâtonnements et même l’épuisement (Marie-Agnès Gillot allongée/terrassée après un long duo).

En habituant les danseurs à sa présence discrète (Frederick Wiseman a tourné pendant douze semaines), et en ne les délogeant pas de leur mode d’expression qui leur est propre, la caméra évite la pose. Grâce à ce témoin peu indiscret, on a le droit à de savoureux dialogues. Le premier à avoir fait rire la salle est le désaccord sur la descente par la demi-pointe entre Ghislaine Thesmar et Lacotte (les noms grâce à Amélie).

Mais j’ai de loin préféré les commentaires lors de la répétition sur scène de Paquita. La caméra ne quitte pas la scène, mais, exactement comme si l’on était installé dans l’obscurité de la salle, on entend deux voix (dont une doit appartenir à Laurent Hilaire) qui commentent tout. Et c’est croustillant. On sent le maître de ballet généreux et énergique, mais dont l’enthousiasme, sous l’effet de la fatigue, commence à dégénérer en un état second joyeusement hystérique. Tout haut : « non, les garçons, non, les deux lignes, écartez-vous, vous voyez bien qu’il n’a pas la place de passer ! non, mais…. Pff. On recommence… (un temps)… il va bien falloir que ça la fasse, de toute façon. ». Un temps. Tout bas, dans un soupir : « putain… ». Puis viennent les commentaires réjouis sur Mathilde Froustey : « -Mais c’est quoi ce short rose ? – Elle est arrivée en retard. –Oh… » ; sur un garçon : « facile pour lui, c’est presque indécent » ; et deux filles : « Ah ! Celles-ci, c’est formidable, elles l’ont fait tellement de fois, qu’on les branche ensemble, et hop, ça marche ».

Variations pour un balletomaniaque

En l’absence d’indications, ce documentaire est un terrain de jeu rêvé pour le balletomane qui, interloqué un quart de seconde d’entendre « Ton pied, Létice ! », s’écrit aussitôt en son fort intérieur : « Laetitia Pujol ! » ; le degré de balletomaniaquerie étant inversement proportionnel au grade du corps de ballet. Aux nombreux points d’interrogation qui me restent, j’en déduis que je suis bien loin de la névrose. Après la devinette de l’identité grâce à la façon de danser, au visage et éventuellement au prénom prononcé par le répétiteur ou le chorégraphe, les tics de ces derniers constituent une nouvelle source d’amusement. La plupart du temps en anglais (avec ou non accent russe ou autre), les indications sont doublées de broderies musicales très variées « ta da dam, di da dam, pa da dam, ta da daaaaam » (les voyelles ainsi étirées signifient « bordel, sur le temps, l’accent ! en mesure les filles ! »), « la la na na na la laaaa na la na naaa » « bim bim bim didididim » et plus contemporain « chtiiiiiii yaak, chti papapapapam, chti chtouu dou chti tchi tchiii ya ».

Les choix des solistes filmés seront toujours discutés. Pour ma part, ça donnerait quelque chose comme ça : Marie-Agnès Gillot crève l’écran, thanks a lot ; clairement pas assez de Leriche et Dupont, c’est une honte ; plus de Pech, de Romoli et de Dorothée Gilbert n’aurait pas nuit ; trop de Cozette, et légèrement trop de Pujol (pas intrinsèquement, plutôt par rapport à ceux qu’il n’y a pas) ; j’aurais bien aimé voir Myriam Ould-Braham en répétition ; où sont donc passés Karl Paquette, Delphine Moussin et Eleonora Abbagnatto ?

Côté chorégraphes, il va falloir que je découvre Sasha Waltz (si c’est bien sa version de Roméo et Juliette que danse Dupont sur la scène inclinée), et les extraits de Genus (si ce sont bien les justaucorps bleus avec des espèces de colonnes vertébrales blanches dessus) m’ont donné une furieuse envie d’aller voir du Wayne McGregor (au programme cette année).

Hors des coulisses, le travail

Le frisson du hors-scène n’est pas le seul ni même le principal ressort de ce documentaire : les coulisses sont bien moins le champ d’investigation de Frederick Wiseman que le studio, et si l’on y parle beaucoup, ce film demeure étrangement muet. Quoique… muet comme une danse, parlant à sa manière, par ses angles de plan, son montage, son mutisme même. Il parvient à renverser la tendance du spectateur à envisager le « hors-scène » d’après le spectacle auquel il assiste, vers la perspective du danseur dont le quotidien culmine dans la représentation (sommet, mais finalement assez ponctuel dans le cheminement journalier). Il montre que le travail de la danse n’est pas seulement un résultat (au sens où un élève rendrait ses travaux pour que son professeur les corrige), mais d’abord un entraînement de longue haleine (on dit bien que le bois d’une charpente travaille) et aussi un emploi (Garnier pour bureau).

Frederick Wiseman : « Tous les gestes des danseurs sont du travail, de l'entraînement dès l'âge de 6 ou 7 ans, pour manipuler le corps et arriver à ces choses si belles. Et puis, lorsqu'ils sont plus âgés, ils ont souvent des maladies très liées à leur carrière. Dans un certain sens, c'est une lutte contre la mort, parce que c'est quelque chose de très artificiel. Et on sait que ça ne dure pas, parce que le spectacle est transitoire, mais également le corps. Et c'est un privilège de regarder les gens qui se sont consacrés à cette vie, et ne peuvent pas gagner cette bataille contre l'usure et la mort, ou alors pour très peu de temps. Cela m'intéresse beaucoup : la danse est si évanescente... »

Le travail comme emploi

Les séquences sur les petites mains qui brodent les costumes, la directrice de la danse qui gère l’administratif en relation avec les danseurs, ou encore les hommes de ménage qui passent dans les loges avec un aspirateur sur le dos ne sont donc pas inutiles en ce qu’elles permettent de replacer les danseurs dans un contexte qui n’est pas seulement artistique. Il ne s’agit pas de démystifier quoi que ce soit, mais de réinscrire les danseurs dans « la grande maison » (au sens très littéral : on voit des ouvriers replâtrer les fissures ou passer un coup de peinture sur les murs) et, plus largement encore, dans la société actuelle : ils sont salariés, et la question des retraites se posent pour aux aussi –d’autant plus qu’ils partent à 43 ans- ; j’ai été bêtement surprise lorsque Angelin Perljocaj explique que la main de Médée, qui passe sur le cou du Jason est à mi-chemin entre la caresse et la coupure, « vous savez, comme ces personnages dans Matrix qui ont des trucs au bout des mains… ils voudraient aimer mais ne peuvent pas ». Et Romoli de renchérir « Edward aux mains d’argent, quoi. » Ils continuent d’exister hors scène et hors opéra, mais rien à faire, le hors-contexte fait toujours un drôle d’effet.

Le film montre la danse comme un emploi, l’Opéra comme une administration. Dès lors, que les prises extérieures de Garnier et Bastille ne soient pas esthétisées, mais pleines de bruit, de pluie et de circulation, les intègre d’autant plus au parti pris du documentaire qui ne trace qu’une ligne des feux de la rampe à ceux de la circulation. Ne circulez pas, y’a à voir !

Le travail comme modelage du matériau qu’est le corps

Une respiration essoufflée vaut mieux qu’un long discours, et le temps de filmer une répétition, celui de faire parler les intéressés. C’est la première fois qu’un documentaire me donne à sentir ce que pouvait entendre Aurélie Dupont lorsqu’elle disait qu’une étoile était très seule. Ce qu’on voit habituellement des répétitions (temps d’une variation, ou répétition plus longue, mais parmi les dernières, c’est-à-dire quand les étoiles sont réunies avec le corps de ballet) ne laissait pas imaginer le triangle maître de ballet-étoile-miroir, avec le premier qui finit par laisser le silence se refermer sur le face-à-face des deux derniers. La danseuse se retrouve happée par son image, ainsi que le suggère le plan sur la jonction de deux miroirs où le corps tronqué du danseur vient à disparaître après s’être abi/ymé. La personnalité des maîtres de ballet prend d’autant plus d’importance ; autant Clotilde Vayer semble de glace, autant Laurent Hilaire paraît à même de fendiller cette espèce de solitude.

A ce niveau, mis à part quelques corrections techniques, les indications ne sont plus que des conseils et, une fois, dispensés à l’étoile, celle-ci est seule en scène. C’est d’ailleurs là qu’on a confirmation de ce qu’Emilie Cozette est plus une bonne élève qu’une brillante étoile : il faut que Laurent Hilaire lui décrypte chaque geste de la chorégraphie de Médée, qu’elle peine visiblement à s’approprier…

Sur fonds de cette solitude, la fatigue des corps couverts de pelures diverses et avariées ressort bien plus que par un plan ciblant une douleur particulière. Le grand classique du pied plein d’ampoules fait grimacer, mais n’a rien de commun avec la fatigue générale d’un corps fourbu d’être tant sollicité.

Le travail comme résultat

Chronologie, même lâche, oblige, on va plus ou moins de la répétition au spectacle abouti, sur scène. Mais le documentaire est tel que plutôt que de garder en mémoire le travail qu’il y a « derrière », on continue à voir dans la représentation le travail toujours inachevé du corps qui cherche continuellement le mouvement. Wiseman a compris que le spectacle ne se laisse pas filmer comme tel, qu’il y a besoin de tourner autour et de zoomer tout comme l’œil suit tel ou tel détail au gré de ses caprices (condition sine qua non pour ne pas mourir d’ennui au bout de cinq minutes – même si l’on a parfois le désagrément de constater que l’on n’a pas du tout la sensibilité du cinéaste, et que l’on aimerait toujours que la caméra soit dans le champ de ce qu’elle exclut), d’où que ses échappées hors scène vers les tringles en pleine chorégraphie ne sont pas du tout gênantes. Il en résulte que le mouvement est pleinement rendu. Et l’on se dit qu’au final, un titre banal mais dépouillé n’est pas si mal choisi pour ce film brut – ce n’est pas une pépite, pas d’ « étoile » dans le titre- qui se place continuellement en retrait pour aller au fonds des choses. Apre ou pudique, presque rien.

16:18 Publié dans Souris de médiathèque, Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : film, cinéma, décortiquage, ballet, danse, garnier, opéra, chorégraphie

12 octobre 2009

Les primitifs flamands et Cie au musée Jacquemart-André

On arrive les joues bien roses pour voir les Flamands, après avoir fait le pied de grue pendant plus d’une heure devant le musée Jacquemart-André qui expose (une partie de) la collection Brukenthal. Quelque chose dont j’étais curieuse sans pour autant y rien connaître. Je ne suis pas certaine d’avoir saisi le véritable principe d’organisation de l’exposition, alors plutôt qu’un compte-rendu pudding comme j’en fait depuis quelques temps, voici plutôt un assortiment hasardeux de quelques sablés à grignoter dans le parc Monceau, qu’on a rejoint en sortant, par la rue Rembrandt, coïncidence poétique. Voici ce qui peut passer par la tête d’une souris devant des tableaux et ne doit pas nécessairement être attribué aux tableaux (quand tu cognes ta tête contre une cruche et que ça sonne vide…)

Les paysages n’ont jamais été ma tasse de thé, je les trouvais très bien au rang d’ornements de portrait dont on nous apprend qu’ils se sont progressivement démarqués, jusqu’à devenir un genre autonome (j’ai comme un énorme doute sur la grammaticalité de ma phrase, mais une flemme plus énorme encore de trouver une tournure élégante et correcte).

[Paysage montagneux avec un moulin Jodocus De Momper]

La profondeur par la couleur… souvenez-vous en : terre à terre n’est pas gris mais marron, et pour idéaliser tout ce qui est dans le lointain (montagne eu loin, horizon de la mer, ciel, yeux d’un inconnu), c’est le bleu. Glacier, pour statufier tout mouvement et faire entrer votre sujet dans l’éternité.

* * *

Fort heureusement, Bruegel a eu la bonne idée de peupler ses paysages de multiples scènes de genre miniature, et c’est beaucoup plus divertissant à regarder. Le massacre des innocents propose ainsi quelques variations sur les moyens de s’étriper. Le ciel est bien bleu, la neige blanche malgré le sang, c’est coloré, c’est si vif et joyeux que c’en est terrifiant. De loin, verriez-vous grande différence avec le Paysage à la trappe aux oiseaux de Pieter Brueghel le Jeune (ci-dessous)? (si quelqu’un pouvait m’expliquer pourquoi une trappe dans le titre… ça m’intrigue fort) Cette indifférence du paysage au massacre me rappelle Malraux et ses détails anodins (un vol de pigeons sur le square ensoleillé, un verre de vin…) qui paraissent presque obscènes au milieu des combats.

* * *

Pas vraiment un sablé mais plutôt une galette de beurre : L'homme au chaperon bleu de Jan Van Eyck, aussi célèbre que petit. Palpat’ a eu une suprise semblable à celle que j’avais eu devant la Laitière de Rembrandt (qui fait à peine un format A4 if memory serves).

* * *

[La visite chez le médecin du village de David II Teniers]

On retrouve vite ses vieux réflexes enchanteurs qui font voir un alchimiste à la place d’un médecin. Tant qu’on ne sait pas que ce dernier se livre à une analyse d’urine, on peut être fasciné par le reflet du verre de la fiole.

* * *

La Sainte Famille de Jacob JORDAENS, ou la naissance du film d’horreur. Franchement, regardez-moi l’ombre démesurée de la main de la femme éclairée en contre-plongée par le cierge !

* * *

[Trois femmes et un enfant : esquisse pour l'été et pour le bac de Jacob Jordeans]

[désol:ée pour l'affreux cadrage vert]

La juxtaposition des trois études me plaît bien. Les femmes ne sont évidemment pas proportionnées les unes aux autres, mais on s’élance volontiers dans cette espèce de rêverie. La main à gauche, qui plonge hors du cadre. Le chapeau retenu. Le téton qui semble posé sur le tissu. Puis je ne cesse d’être surprise de ce que le front jaune, la joue rose et le duvet de barbe blanche réussissent à faire le portrait d’une femme sans la transformer en père Noël alcoolique avec la jaunisse.

* * *

[Nature morte d’apparat à la colonne de Joris Van Son]

Au milieu de natures mortes glauques de couronnes de fleurs au-dessus d’une sorte de stèle sculptée (mais c’est la dénonciation des vanités, voyons ! Ne cueillez donc pas le jour, il est si vite fané…), j’en ai trouvé une qui se plaisait un peu plus, avec son coquillage vide mais brillant (all that glitters… vide, vain), ses grains de raisins transparents et ses cerises déjà confites. J’ai été un peu déçue de voir que le coup du reflet n’était pas particulier à la chouette nature morte que j’avais remarquée en Italie (mais celui de la galerie des offices était mieux, quand même). C’est curieux tout de même : la nature morte fait tout son possible pour ne pas mériter son nom. Si l’on s’y arrête un peu, chaque élément semble s’efforcer de prendre vie depuis son bout d’éternité entoilée. On y trouve même des éléments vivants non périssables – bien que le papillon soit éphémère, je vous l’accorde. Le pauvre est d’ailleurs comme arrêté dans sa course, épinglé avant d’avoir fait son temps (l’excès de vitesse n’est pas toléré dans une still life). Au final, cette animation immobile, engluée, a quelque chose de glauque. On ira lire les explications symboliques sur le site de l’expo.

* * *

Dans la salle des peintures italiennes de la collection permanente, on a pas mal médit des Christ-crevettes (le poisson, encore, c’est réglementaire, mais la crevette…) - petites sirènes pour l’adaptation Walt Disney. Le pauvre nouveau-né devait être très mal emmailloté dans ses bandelettes : le martyr commence tôt. Les représentations de Jésus encore dans les bras de la vierge Marie lui font souvent une tête austère, adulte, tout à fait angoissante sur un corps de bébé – d’où qu’un tableau de l’expo, dont je n’ai pas retrouvé pas le titre mais seulement un détail, était surprenant : Jésus y avait une tête de bébé, et le couple mère-enfant avait l’air si serein qu’on ne se serait pas douté qu’il s’agissait d’une peinture religieuse si elle n’avait été classé dans la salle du même nom.

* * *

Des collections permanentes, je grappillerai le Portrait de la comtesse Skavronsky par Vigée Le Brun. Je ne sais pas si c’est d’avoir vu le Genou de Claire ou si l’analyse du Verrou de Fragonard par Daniel Arasse a laissé quelque trace dans ma cervelle de poisson rouge, mais les genoux de la comtesse me semblent bien plus indécents que sa poitrine qui semble n’en être que la réduction.

* * *

Surtout, je suis restée en suspends devant ce tableau de Rembrandt. La silhouette noire du premier plan est tout à fait fascinante : le personnage qu’elle occulte provoque visiblement une vive impression sur le personnage du milieu, le seul éclairé ; impression d’autant plus frappante pour le spectateur que nous ne savons rien de la silhouette noire qui se dérobe, et semble disparaître dans l’obscurité ambiante du tableau, une fissure dans le premier plan éclairé. Comme mon inculture religieuse n’a d’égale que mon inculture musicale et cinématographique, je ne me doutais bien évidemment pas qu’il s’agissait d’une scène religieuse, à Emmaüs, où des pèlerins reconnaissent le Christ après qu’il ait ressuscité (ça, c’est du rebondissement à faire pâlir les scénaristes de Hollywood). Parce qu’il vaut parfois mieux se taire et laisser parler ceux qui ont quelque chose de pertinent à dire, je vous conseille d’aller chausser quelques instants les lunettes rouges d’un amateur d’art.

* **

Parce que des âneries ne traversent pas forcément l’esprit de tout le monde durant une expo et que les miennes sont fort peu pertinentes d’un point de vue esthétique, voici le site de l’exposition, fort bien fait, avec ses petites notices sur les œuvres et la souris qui devient loupe lorsqu’on la passe sur les reproductions (faut croire que c’est le propre de la souris de grossir les détails). J’ai découvert qu’on pouvait télécharger la visite de l’expo sur mp3 : c’est pas délire ça ?

22:16 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : exposition, peinture