20 octobre 2010

Violon au secours de l'apprenti sorcier

[jeudi 14 octobre]

Pas sorcier cette fois-ci de savoir d'où je peux bien connaître la pièce de Paul Dukas, c'est une affaire de souris : il prend à Mickey la Fantasia d'anticiper la levée de corvée de Moustique sans la bienveillance d'aucun Merlin. Il n'empêche, le résultat est enchanteur et la pièce, un morceau de choipeau magique. Presque aucune image de Disney ne me vient à l'esprit pendant l'audition ; je m'étonne même de ce qu'on en est venu à faire de l'Apprenti sorcier un programme pour « jeune public » - serait-ce simplement que les thèmes du balai, de l'apprenti et de l'eau sont aisément reconnaissables une fois nommés ? Peut-être cela participe-t-il a aussi de mon plaisir.

Vient ensuite mon moment préféré de la soirée, avec le Concerto pour violon n°1, en la mineur, de Chostakovitch, où l'on retrouve le docteur Glamour de la musique en soliste (qui n'est pas la raison de mon engouement pour ce morceau -d'abord, je préfère Shepherd). Je ne sais pas si c'est d'avoir travaillé sur la critique kundérienne toute la journée, mais j'ai l'impression que le premier mouvement survole de nuit (« Nocturne ») un monde dévasté où les ruines sont tout à la fois débris et admirables antiquités. Le « Scherzo » se charge ensuite de le tourner en dérision, et les coups d'archets sont autant d'attaques railleuses contre un univers que l'on ne peut plus détruire. La fureur dérisoire qui anime le second mouvement (et le bras de Vadim Repin, dont l'archet finit échevelé) se transforme en noble résignation (« Passacaille »), mais la mélodie lancinante qui la caractérise finit par retomber, sous un autre mode (« Burlesque »), dans la fureur du deuxième mouvement, à la différence que cette fois, on ne se moque plus du monde dans lequel on demeure pris, mais de sa propre révolte. Rien que ça.

En comparaison, la Symphonie n°2 en mi mineur de Rachmaninov me semble un peu trop lyrique, comme si les passages sombres ne pouvaient être que tragiques, et toute envolée, grandiose. C'est magistral, mais après le concerto de Chostakovitch qui se situe au-delà, je ne peux plus. Ce n'est pas seulement la durée de l’œuvre qui arrive en fin de soirée - même si cela a eu raison de ma voisine qui, installée confortablement sur l'épaule de son chéri dont elle tenait le pouce comme elle avait dû le faire de l'oreille de son doudou, a fini par s'endormir ; sa respiration régulière démentait que les yeux fussent fermer pour augmenter le plaisir des oreilles. Il faut dire que l'extase vous pousse hors du temps. Hors de la musique, presque, dans mon cas (ce n'est pas que la musique m'échappe, comme dans certaines grandes formes où j'ai l'impression de lui courir après ; ici, elle est derrière et me pousse hors d'elle-même, dans cette volonté d'extase qui va jusqu'à son propre oubli), si bien que mes moments préférés sont ceux où la musique négocie sa sortie avec le silence. Plus d'évasion, on est simplement là, de nouveau attentifs au moment présent sans que le passé ou le futur, dont il n'est pas pour autant coupé, ne viennent empiéter dessus. Je crois que c'est précisément pour cela que j'ai été si fascinée par la musique de Dutilleux – je commence à comprendre le pourquoi de mes préférences, ce doit être cela de se former le goût. Peut-être même serai-je bientôt capable d'anticiper sur ce qui est susceptible de me plaire.

10:21 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique, concert, pleyel

17 octobre 2010

Pas l'ombre d'un(e)...

Bien qu'en boule au début de la journée, où un oubli de costume m'a coûté une heure de détour, la journée menant au premier spectacle de la saison (et première programmation officielle - où ce n'est plus nous qui payons la location du théâtre mais nous qui sommes payés) de notre compagnie s'est bien passée, pauvre en chauffage mais riche en danse et en chocolat (noisette vs amande). On a eu une petite frayeur le matin en apprenant que seules trente places étaient réservées, mais la centaine de spectateurs qui se sont trouvés là a semblé sincèrement ravie, et nous avec.

Il y aurait beaucoup à raconter, le placement avec quinze épaisseurs de vêtements, le pique-nique franchouillard à l'intérieur et en manteau, l'odeur de galettes de riz sur notre dernière recrue et ses improvisations contempo-jazz avant le lever du rideau, les "chignons cnsm" et la tricherie de mon postiche, le corps jamais vraiment échauffé mais toujours refroidi et réchauffé, la manette d'ouverture du rideau que j'ai actionnée dans le mauvais sens, les changements plus ou moins rapides dans les coulisses qui restaient visibles d'une bonne partie de la salle, les chorégraphies bien rôdées en studio mais dont on perd l'automatisme sur scène pour retrouver l'impulsion première... Et le trajet retour, ensuite, seule et de nuit, où la route se dessine peu à peu comme dans un jeu vidéo (ça me fait peur, j'ai toujours été mauvaise) ; j'ai chanté a capella et à tue-tête toutes les chansons dont je connaissais à peu près les paroles pour me tenir éveillée (les voies de la mémoire sont impénétrables : je me souvenais d'une chanson de Céline Dion que je n'ai pas dû entendre depuis bien dix ans, c'est assez terrifiant - surtout lorsque les dates du cours d'histoire de prépa sont déjà en train de s'évaporer). Le coton à démaquiller maculé de noir et de rouge signe la fermeture du rideau. Reste à répéter - même si pas tout de suite pour moi, l'élongation que je me suis faite m'oblige à me mettre en pause.

21:57 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : danse

09 octobre 2010

Tout est dans la cuillère

[spoiler, surtout dans le dernier paragraphe]

[vu avec Palpatine mardi dernier, mais si j'avais su, c'eût été avec Melendili]

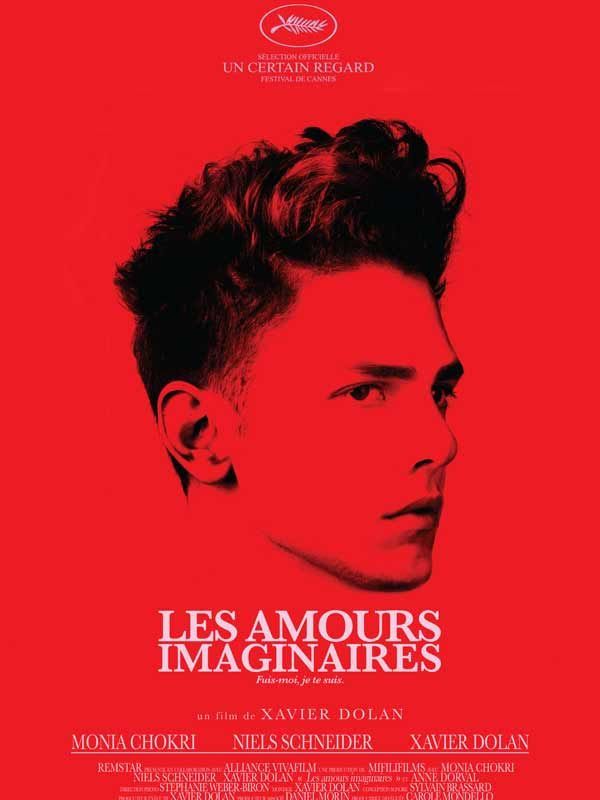

Les amours imaginaires est un film de Xavier Dolan (en fait, il n'a aucun petit côté Rimbaud).

Les amours imaginaires sont d'abord celles de quelques individus sans lien avec l'histoire principale, ni les uns avec les autres. Ces personnages épisodiques (*Kundera power*) n'ont en commun que la désillusion d'amours déçues avant que d'avoir véritablement existé – que ce soit parce que l'un ne se doutait de rien, ou parce que les deux n'aimaient que la liberté permise par l'éloignement (« t'aimes le concept plus que l'autre, c'est con »). De n'être adressées qu'à la caméra, c'est-à-dire au neurone sur-interprétatif de chaque spectateur, leurs confessions deviennent drôles («il était allemand - enfin, il l'est toujours... je crois »), et l'on rit d'autant plus facilement que l'accent canadien (sous-titré français ! - c'est pour le moins idiomatique) permet d'instaurer une distance face à un comportement bien familier. Parce que le film est avant tout la douche froide (répétée) du neurone sur-interprétatif, cette manie d'interpréter tout mouvement comme un geste, tout geste comme un signe, et tout signe comme confirmation de fantasmes échafaudés sans fondements (*Spinoza power*) :

Les amours imaginaires sont celles de Marie (Monia Chokri) et Francis (Xavier Dolan), deux amis qui tombent amoureux de Nicolas (Niels Schneider), jeune éphèbe blond et bouclé qui, comme son ancêtre romain, n'affiche pas d'orientation sexuelle clairement définie. Ainsi que le montrent les images insérées dans le stroboscope d'une soirée arrosée, Marie le rêve statue grecque conduisant son quadrige, et Francis lui a conCoctéau un profil d'un seul trait. En l'absence de tout signe qui vienne infirmer ses fantasmes, chacun cherche à le séduire, et si Marie ne se départit plus de son chignon-banane, rang de perle et trait d'eye-liner une fois que Nicolas a déclaré son admiration pour Audrey Hepburn, Francis lui offre aussitôt une affiche de l'actrice. Les deux amis ne cessent pas de l'être et l'on sent dans une scène filmée au ralenti toutes les contradictions de leur situation : arrivés tout deux au café (ils font la paire pour Nicolas), celui-ci se précipite dans les bras de Marie, et l'on voit le visage envieux de Francis sourire pour son amie, transformant la jalousie en déception douloureuse – et la scène se répète en symétrie inversée lorsque Nicolas salue Francis tout aussi chaleureusement. Tout le film, jusqu'à sa chute finale, fonctionne sur ce principe de double déception.

Les amours imaginaires sont alors les baises (ce sont les termes du générique, où les acteurs sont crédités pour la baise 1, baise 2, baise 3) où l'esprit déçu s'oublie dans le corps et les bras d'inconnus. Ces seules amours qui soient de chaire et de sang sont pourtant filmées de manière irréelles, dans des monochromes qui correspondent aux affiches. Lorsque amour-passion et amour-relation ne concordent pas, difficile de dire lesquelles sont le plus imaginaires, de celles qui n'existent que dans un univers mental qui ne supporte pas la contradiction du monde réel, ou de celles qui ne font l'objet d'aucune représentation mentale et partant ne sont investies d'aucun sens. Pourtant, ces baises monochromes comptent parmi les plus belles scènes, filmées avec pudeur, sensualité et cadrages étonnants où l'on sent la tristesse de l'un aussi bien que le grain de peau de l'autre. Reléguées hors de l'histoire, elles appuient l'intuition qu'a finalement Marie, selon laquelle « tout est dans la cuillère » - qui n'a rien à voir avec mon bon coup de fourchette, mais fait référence à la position dans laquelle les amants se retrouveraient au réveil. Le lyrisme a tôt fait d'être écartée par la coiffeuse qui coupe Marie dans son élan en même temps que ses cheveux (« j'ramasse beaucoup de p'tites cuillères vides ») mais l'image demeure comme illustration de ce qu'est « être ensemble », l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Là où Marie se trompe, c'est lorsqu'elle se dit que ce n'était « même pas la baise », puisque c'est bien cette finalité où est censée se marquer la préférence, qui l'a empêchée d'apprécier les moments passés avec Nicolas (et Francis) où elle n'a vécu que dans sa tête ; ce qui a été vécu est frappé de nullité et, en l'absence de cul, devient cul-cul.

Les amours imaginaires racontent une histoire qui n'en est pas une – ni même deux. Plutôt une variation sur le thème de la désillusion amoureuse. L'ouverture est à ce titre particulièrement bien trouvée, et l'effet en est renforcé par une piqûre de rappel en cours de route. Les confidents aux illusions plus qu'aux cœurs brisés forment ainsi un contrepoint comique à une histoire vécue comme une tragédie par ses personnages (ou serait-ce l'inverse ?) - de risibles amours, imaginaires mais cruels de l'être. Le neurone sur-interprétatif est si redoutable que malgré le titre, la thématique affichée et les doubles déceptions en cascade, la spectateur est encore surpris lorsque Nicolas ne choisit pas l'un ou l'autre (homo ou hétéro) mais ni l'un ni l'autre (ami ou amant), et les deux amis repartent pour la même erreur lorsque Louis Garrel entre en scène. La boucle est bouclée, noire et attirante même. Le triangle va encore sonner faux et j'en ris : j'ai passé tout le film à me dire que Niels Schneider ressemblait à Louis Garrel en plus blond et plus fade (c'est sûrement un pléonasme, ceci dit, parce que je cherche toujours vainement autre chose qui donnerait un jeune éphèbe un peu falot dans un cas et un bouclé délicieusement agaçant dans l'autre), et là, paf ! il apparaît, comme si mon imagination avait influé sur le cours du film qui me surprend alors et trahit mes élucubrations. L'imaginaire, c'est comme le rire, contagieux, et les amours qui le sont, un excellent film pour ceux qui s'en font (des films).

23:30 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : film, cinéma, décorticage, kundera power

Concert également flottant

(jeudi 7 octobre)

Il semblerait que, comme en danse, il y ait après la fatigue une zone de plus grande acuité pour l'auditeur. Je ne sais pas si ce sont les escaliers qui m'ont réveillée, mais pas un seul instant la somnolence qui m'accompagnait depuis mon départ en train n'a trouvé dans la musique motif à bercement, et trop fatigués pour s'agiter, mes neurones n'ont pas parasité l'écoute d'idées décousues. Une zone de calme serein, en somme, parfaite pour accueillir la Petite suite de Debussy. Le programme rapporte qu'à l'époque de sa création, on avait reproché à la pièce d'être du « Debussy pour enfant », mais si le tintement du triangle m'évoque parfois l'atmosphère de Noël (tout comme la cannelle dans le thé), elle est immédiatement diluée dans la douce agitation du bord de mer, aux clapotis impressionnistes. Je ne cherche pas à faire ma critique musicale (j'en serais bien en peine), simplement à traduire l'image qui m'est venue, un fondu-enchaîné par lequel les lumières chaudes de Noël, des guirlandes, des bougies ou des cuivres, que le regard fatigué et plissé rend floues comme les boules du sapin, deviennent des tâches rondes de lumières qui quittent leur décor pour se retrouver, lorsque l'on rouvre les yeux, dans le scintillement des vagues, dans un ailleurs balnéaire.

J'avais une impression de déjà-entendu et, vu l'étendue de ma culture musicale (on est plus proche de l'étang que de la mer) et qu'il me venait des images de En sol (raté, c'est Ravel), j'en ai déduit que j'avais dû le voir en danse, mais le programme précisant que Debussy a refusé toute adaptation chorégraphique, je penche finalement pour une réminiscence trompeuse de la Mer, que j'ai pas mal écouté lorsque j'étais petite parce qu'il se trouvait sur le même CD que le Boléro. Il faut croire que c'est une association heureuse, puisque Petite suite était également suivie d'un morceau de Ravel.

Le Concerto pour la main gauche, pour piano en ré majeur était... frappant. Après avoir cessé de me demander si la main droite, posée sur le genou, viendrait apaiser son double furieux (et pour cause, le concerto a été composé pour Paul Wittgenstein qui avait perdu un bras à la guerre), j'ai oublié cette bizarrerie qui donne pourtant le ton à tout le morceau et me suis pour ainsi dire habituée à la virtuosité de Jean-Frédéric Neuburger, dont la main semble douée du don d'ubiquité pour occuper ainsi tout le clavier. Le morceau qu'il nous a offert en bis a montré qu'il était fort heureusement pourvu de deux mains gauches. Dans le Concerto, la frappe est nerveuse et puissante, doublée par l'orchestre de quelques accents jazzy et de pulsions fortes comme celles du Boléro, j'adore. Ce serait une parfaite musique pour un passage de Mademoiselle Else, dont l'envie d'en faire une chorégraphie me titille depuis un moment déjà. Mais ceci est une autre histoire un autre fantasme.

Après l'entracte et l'éloge palpatinien de Lola (bientôt un lieu commun du concert), la soirée a repris et s'est finie par la Symphonie n°4 en fa mineur de Tchaïkovski (comment voulez-vous que je retienne des titres comme ça ?). Depuis le second balcon, nous avons une vue imprenable sur l'hémicycle de l'orchestre, les cordes qui descendent des contrebasses jusqu'aux violoncelles comme des petits cailloux éboulés de rochers, les cuivres qui sont souvent cachés pour le parterre, et le chef. Campé sur deux jambes imputrescibles, Kazuki Yamada engage un duel avec l'orchestre, feinte sur une mesure très marquée et donne le départ aux violons d'un coup de fleuret baguette, le tout sans s'escrimer, très noble. C'est finalement le public qui est soufflet soufflé et n'ose battre que ses mains.

21:19 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique, concert, pleyel