27 septembre 2012

Vibrations à l'échelle de Richter

En voyant l'affiche dans le métro, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir cette exposition au centre Pompidou. Puis j'ai googlé Gerhard Richter, je suis tombée sur moult tableaux abstraits et j'ai relégué cette idée de sortie dans un coin éloigné de ma tête. Palpatine, encouragé par la gratuité que lui confère le statut de chômeur, y a jeté un œil, puis deux, puis est revenu si enthousiaste que je n'ai pas voulu louper ça – surtout sachant qu'il est aussi hermétique que moi à l'art contemporain. Quatre ou cinq tableaux parmi les œuvres figuratives exercent une fascination qui justifie à elle seule de se pencher sur l'ensemble de la production du peintre. Comment et surtout pourquoi le même homme a-t-il peint à la fois des toiles totalement abstraites et des portraits débordant de réalité ? Il ne s'agit pas de périodes totalement distinctes, l'artiste ne s'est pas détourné d'une voie qu'il aurait jugée trop étriquée ; il se revendique peintre, à l'opposé d'un artiste plasticien qui manie les concepts avant même la matière.

Et pourtant, ses peintures de photographies, où les traits de pinceaux sont effacés par le passage horizontal ou vertical d'un morceau de bois ou de métal alors que la peinture n'est pas encore sèche, se veulent aussi anti-artistiques que possible. La technique vaut aussi bien pour un tigre, dont elle forme le pelage, que pour un rouleau de papier toilette ou une voiture accompagnée de quelques lignes de l'article qui l'encadrait avant que le peintre ne découpe un morceau de journal pour le reproduire.

Le souci de neutralité prime, dans l'effacement de la patte du peintre, le choix du sujet ainsi que celui de la couleur. Ce gris, que l'on peine à dire dominant tant il se confond avec la matière, installe une atmosphère singulière : distance devant les peintures-photo, pesanteur devant une marine que l'on dirait terre lunaire, apaisement bleuté devant des nuages où il est impossible de projeter aucun anthropomorphisme. Mer ou nuages, l'onirisme est terre à terre ; voilà ce qui est là, et rien de plus – mais rien de moins non plus.

Une présence. Voilà ce que donne les tableaux. Pas l'existence, l'essence ou je ne sais quoi d'ontologique, conceptuel et philosophique – une présence. Qui suppose un observateur et une réalité qu'il perçoit mais dont il a conscience qu'elle lui reste extérieure. Richter ne veut ni prétendre à la vérité d'une réalité (rejet du réalisme académique comme socialiste, où la vision de l'homme ou de quelques hommes est attribuée aux choses mêmes), ni la faire disparaître derrière une pure subjectivité (rejet de l'art contemporain où l'artiste exprime ou conceptualise le monde tel qu'il est pour lui). Mais il est extrêmement difficile de faire abstraction du regard que l'on porte sur toute chose et dans son effort même pour mettre à distance la subjectivité (effacement des coups de pinceaux), le peintre la fait ressortir (les marques d'effacement deviennent sa patte, constituent un (non-)style identifiable). Peut-être aussi est-ce un moyen de ne pas l'occulter : on oublie facilement qu'une photo (la réalité), même banale, même documentaire, comme les choisis Richter, résulte d'un cadrage, donc d'un choix (la subjectivité) ; la reproduction de la photo en peinture vient le rappeler, les grands aplats d'effacement se substituant en quelque sorte au cadrage éminemment original d'une photo d'art. À la différence près que Richter revendique le caractère non-artistique de ces peintures – comme s'il ne voulait rien signifier d'autre que la distance et la relation entre une réalité et celui qui l'observe. Mieux, qui la vit. Car cette impression, que j'essaye de m'expliquer après coup, on ne la pense pas face aux tableaux, on la ressent.

[Eisberg im Nebel - le surgissement]

Il y a comme une illusion, un effet d'optique, m'a prévenue Palpatine. Je l'ai regardé avec suspicion, me demandant s'il se sentirait bientôt poursuivi par le regard de Mona Lisa, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire : les tableaux vibrent. Il est question d'effacement et de flou dans les légendes comme chez les critiques, mais ces termes ne rendent pas compte de la vibration créée par ces bavures discrètes, régulières, et la lumière diffuse, qui infuse les tableaux.

Lorsque Richter représente une bougie, ce n'est pas la lumière de celle-ci mais de son regard à lui, qu'il répand sur la toile. Je l'ai compris en voyant sa Liseuse, hommage à Vermeer mais plus sûrement à sa femme : on se croirait dans un tableau de De Latour tant la chair est illuminée, mais il n'y a nulle bougie, nulle source lumineuse, qui soit représentée – seulement le regard d'un homme sur la nuque, les épaules, l'omoplate, l'oreille, sa boucle, la joue, l'aile du nez, la chevelure, son chouchou, chaque parcelle du corps et de la manière d'être de la femme qu'il aime.

Silencieusement, la lumière, chaude, riche, peint un blason de l'être aimé et le baigne dans un regard saturé d'empathie et de tendresse. Moins sensuels mais tout aussi concernés, les portraits de sa fille témoignent également d'une relation d'intimité.

Celui-ci, portrait d'Ella, me fait penser à iDeath, de Michal Ozibko, que l'on avait vu exposé à la National Portrait Gallery et dont Palpatine a un poster dans son salon – même position, même air d'introspection, comme si le monde intérieur du sujet affleurait à la surface du tableau.

Portrait couché, tête tournée, joue inerte... il y a je-ne-sais-quoi de glauque dans ce tableau, qui le rend d'une violente beauté.

Ces portraits aux couleurs chaudes contrastent avec ceux de ses proches, de la famille mais non intimes, traités de la même manière que les photos-peintures du début.

Après s'être laissé hypnotiser par ces tableaux figuratifs, on est plus à même de ressentir semblable vibration face aux toiles abstraites. Hormis les séries de gris, seule couleur à pouvoir faire apparaître le néant, selon Richter, c'est son sens de la couleur qui fait tout. Je ne sais pas si le terme de coloriste s'applique aussi dans l'art contemporain, mais c'est pour moi celui qui s'impose à la vue d'un tel tableau :

[Les couleurs fusionnent, on dirait le détail d'une étoffe froissée, véritable fleur de lave.]

Cela réinscrit en outre des œuvres plus conceptuelles dans une démarche où la sensation et la matière sont bien concrètes – 1 024 Farben devient ainsi un nuancier qui explore les variations de couleur plus qu'il ne les classe.

Je ne suis pas certaine, cependant, d'y avoir trouvé l'orange de mon chapeau ni le vert canard de celui de Palpatine – oui, les musées, c'est aussi fait pour jouer. Richter admet d'ailleurs qu'il ne peut pas empêcher les spectateurs de voir ce qu'ils veulent dans ses tableaux abstraits – alors même qu'il réfute l'idée d'interprétation, toujours dans sa volonté de s'éloigner de l'artistique (au point que je me demande quelle signification on peut bien accorder à ce mot).

[Venise]

Les contradictions ne manquent pas dans l'œuvre du peintre pétrie de tensions, entre figuration et abstraction, réalité et subjectivité, neutralité et interprétation... Les figures s'effacent et l'informe fait sensation : une nature morte s'étire comme une image télévisée à l'instant d'éteindre le poste – bouquet déjà fané – et je vois dans Venise une ancre de voilier et le monstre du Loch Ness devenu une grue origami – carnaval nautique éclatant. Richter dit de ses tableaux abstraits qu'ils sont des paysages bien plus réels que ceux qu'il peint dans la brume nostalgique de son style figuratif. Mais des paysages tout de même, des paysages sans concession, où l'ambiance d'un lieu ne peut plus être occultée par son apparence rassurante. Un tableau abstrait un paysage, voilà qui m'éloigne de mon impression habituelle de gribouillis (qui demeure cependant pour la table barbouillée, première œuvre inscrite au catalogue raisonné du peintre). D'un seul mot, Richter donne deux visages à une même réalité. C'est juste ce qu'il me fallait pour entrer dans cet univers coloré sans dessus dessous, un simple repère pour garder les pieds sur terre, comme le détail qui transforme des ondulations en rideau (ou un miroitement en feuillage chez Klimt, pour prendre un tout autre exemple).

[Rideau III]

[Ce paysage, où l'on ne sait si c'est l'environnement qui est à la marge de l'homme ou l'homme en marge de la nature, m'évoque à la fois Hopper et un article d'iPhilo lu récemment :

"L’environnement est un concept anthropocentrique car il suppose un centre (moi, nous), et une périphérie. Il révèle par conséquent un mouvement de mise hors de soi, d’aliénation et d’objectivation, de la réalité naturelle. La protection de l’environnement, même lorsqu’elle se fait selon les modalités de la préservation ou de la restauration, signale déjà la mort de la nature."]

Je parcours les toiles, les salles, je sens qu'il y a quelque chose, mais ne sait pas comment cela fonctionne sur moi. Et puis il y a cette toile, qui reprend la double réalité du paysage dans un tableau abstrait. Elle fait partie de tout une série réalisée à partir de couches de peintures grattées à des mois d'intervalles, faisant ainsi apparaître un temps, sinon un monde, passé – caché et dévoilé dans le même mouvement. Kundera parle sans cesse de Bacon, mais c'est Richter qui se trouve derrière Sabrina ! Le voilà ce tableau à double réalité, même s'il n'y en a aucune d'idéologique ici, et que Richter s'est depuis longtemps débarrassé de sa mue de réalisme académique ou socialiste. Le parallèle entre les deux hommes s'impose à moi, flagrant après avoir été préparé par la mention d'un catalogue raisonné (toute production n'est pas reconnue comme une œuvre, c'est à l'artiste d'en juger – la différence étant que si Richter en a détruit, il ne les a pas reniées) et la découverte de complexes contradictions qui ne sont pas sans rappeler les paradoxes terminaux de Kundera. La similitude n'est pas dans leur monde mais dans la façon de le penser, que je sais dans un cas et devine dans l'autre, contradictoire et cohérente à la fois. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'une vision complexe qui ne se laisse pas comprendre à la première approche, mais qui m'intrigue et me donne envie de l'explorer (le prix des textes du peintre est un peu abusé, quand même – aucun ePub pour y remédier). Pensez donc : un des premiers tableaux abstraits qui m'ait touchée (et pas seulement amusée d'un point de vue intellectuel ou séduite d'un point de vue purement esthétique).

[Comme l'échographie d'un monde aquatique, sorte d'Atlantis inconnu ou inconscient]

10:37 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, expo

26 octobre 2011

Picorage après midi

« Goethe, rapporte René Guy Cadou (1920-1951), estimait que tout ce qu’il écrivait était testamentaire. La posture romantique et la théâtralisation postume sont manifestes, qui souhaitent contrôler, même après la mort, l’image du poète, la fixer et rejeter les commentaires qui s’écarteraient de l’analyse de ses seuls écrits [...]. »

Pourquoi les morts nous écrivent-ils si souvent ?

Je pense au Goethe de L'Immortalité, aux Testaments trahis, au lyrisme et à la figure du poète au sujet desquels Kundera a exprimé la plus grande méfiance, et finalement à la manière (romantique, alors ?) dont il a barricadé l'interprétation de son oeuvre : conclure à un romancier paradoxal très agaçant ou à la permanence des illusions même après en avoir défait les mécanismes ?

* * *

Maupassant, Préface de Pierre et Jean :

« Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par journée, pour énumérer les multitudes d'incidents insignifiants qui emplissent notre existence. [...]Faire vrai consiste donc à donner l'illusion compète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, et non à les transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession. »

Sinon cela donne Pérec : accumulation baroque de petits faits vrais, irréelle à force de réalisme.

* * *

Les Raboteurs de parquet, G. Caillebotte

Pourquoi donne-t-on toujours Caillebotte comme illustration du réalisme ? Ne voit-on pas qu'il rabote le réel jusqu'à ce que des copeaux de parquets soient aussi volubiles que les arabesques d'un balcon en fer forgé ?

* * *

C. D. Friedrich, Le Rêveur ou les Ruines d'Oybin en Allemagne

En miniature, l'évidence est grande, les romantiques ont fait de la nature leur divinité. Je me place de l'autre côté du vitrail : j'ai besoin d'un cadre bâti par l'homme pour apprécier la verdure ailleurs que dans mon assiette.

* * *

Renoir, Caillebotte. N'y avait-il donc au XIXe siècle à Paris qu'un seul marchand de parapluies ?

* * *

« Ornifle. — Et qu'est-ce qui vous prouve d'abord quevotre mère n'a pas eu d'autre amant que moi en vingt-cinq ans ?

Fabrice, doucement. — L'honneur. Maman avait beaucoup d'honneur. Et je vous ai déjà dit qu'elle se considérait comme mariée devant Dieu.

Ornifle. — L'honneur... L'honneur... C'est trop facile !

Fabrice, grave et un peu comique. — Non. C'est difficile. C'est même bigrement difficile, croyez-moi. Si vous vous figurez que je n'ai pas mieux à fare dans la vie, moi, que de vous tuer ! J'allais me marier et j'ai encore des examens à passer. »

Ornifle ou le Courant d'air, Anouilh

Antigone qui a appris le sens de l'humour.

Il faudrait que je lise les pièces grinçantes et les pièces roses d'Anouilh.

* * *

« J'ai regardé devant moi

Dans la foule je t'ai vue

Parmi les blés je t'ai vue

Sous un arbre je t'ai vue »Première strophe d' « Air vif », d'Eluard.

Je penche pour l'impression rétinienne.

17:29 Publié dans D'autres chats à fouetter, Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : *kundera power*, lecture, peinture, nawak

26 juillet 2011

Paris au temps des impressionnistes

Les expositions de la mairie de Paris ne m'ont encore jamais déçue, alors quand en plus il y a un partenariat avec mon musée préféré (Orsay, où je dois d'urgence – depuis deux ans – traîner Palpatine qui, honte à lui, n'y a jamais mis les pieds), je vais vendanger un sandwich dans la délicieuse boulangerie du Marais et m'occupe la bouche dans la file d'attente, qui s'est d'ailleurs écoulée avant que j'ai eu le temps de piocher les petits morceaux de noix et de poulet tombés au fond du sachet.

En entrant, je suis un peu déconcertée puis je réfléchis que le titre de l'exposition est bien « Paris au temps des impressionnistes » et non « Les impressionnistes à Paris ». Pas si étonnant, du coup, que la première salle-couloir où je navigue rapidement mette la capitale en bouteille : les nombreux plans d'architectes laissent imaginer ce qu'aurait été Paris si Garnier n'avait pas remporté le concours pour le nouvel opéra, si les restes de la ville médiévale n'avaient pas été détruits ou si Haussmann n'avait pas cherché une certaine cohérence urbaine. Après cette piqûre de rappel historique (non-programme de khâgne), on descend dans la salle consacrée aux impressionnistes ; je ne sais si la perspective historique mise en place aide à percevoir l'époque dont les tableaux se font les explorateurs ou si, au contraire, elle entrave l'appréciation esthétique (de fait, sont mélangés peintres de premier et de second rang). Toujours est-il que le changement favorise les (re)découvertes – que je reverrais bien au musée d'Orsay avec un peu plus d'espace car les impressionnistes nécessitent du recul.

Ce tableau de Maximilien Luce sur la Commune, découvert au musée d'Orsay, m'a encore rappelé L'Espoir de Malraux, à cause du contraste qui ose mettre en lumière (l'absence de) la vie de tous les jours tandis que le massacre reste dans l'ombre – scandale du soleil quand tout va mal. Amusant de constater que le peintre utilise le même contraste pour un tout autre sujet ; et voici la cathédrale de Monet à la Seurat.

L'exposition Giuseppe de Nittis me faisait de l’œil et je regrette à présent de l'avoir laissée passer car l'Italien a une manière de donner un air vénitien au carrousel du Louvre, qui me plaît bien.

Arrêt prolongé devant La Charge de Devambez pour la dynamique et surtout le contraste entre le mouvement des émeutiers et l'indifférence étonnante de la foule sur les trottoirs.

Van Gogh. Un nom connu pour un tableau qui ne l'est pas. La Guinguette de Montmartre : dans les arcades de la treille, je m'amuse à déceler le signe d'une nouvelle religion dont Monet sera plus tard un fidèle.

Je découvre Béraud qui semble reprendre le spectacle là où Degas l'a arrêté ; les hommes se rhabillent dans la salle tandis que les danseuses se déshabillent en coulisses.

De lui également, L'Attente d'une femme sur le trottoir, que l'immense courbe de la rue lie à une silhouette noire ; on vient et on attend.

Le demi-monde fascinait davantage qu'aujourd'hui le tiers. Toulouse Lautrec s'en a fait une spécialité mais, en marge, j'ai bien aimé ce dessin-ci, qui n'est pas dans la pose.

Steinlein, lui, m'était complètement inconnu, même si c'est apparemment l'auteur de la fameuse affiche du Chat noir.

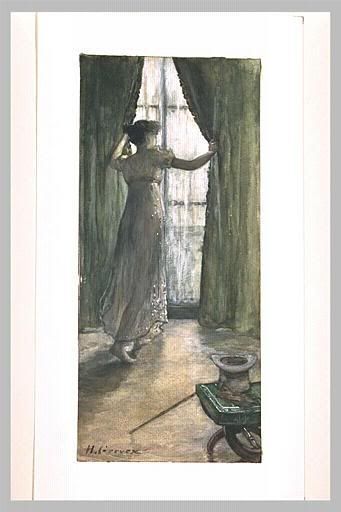

Pour finir, la véritable découverte de ma visite, toute petite, surprise dans un coin réservé aux dessins et esquisses :

L'image, de Gervex, était accrochée entre le dessin presque cartoon d'un attentat anarchiste et celui d'une prostituée, si bien qu'on hésite un instant entre la jeune femme tardivement éveillée par quelque événement en bas de chez elle et la maîtresse qui ferme les rideaux avant de rejoindre au lit, en pleine journée, l'homme qui a laissé sa canne, déjà dé-chapeauté et déganté. La jambe est bien visible jusqu'à la fesse mais il y a dans son attitude une légèreté qui n'est pas celle des femmes légères telles que d'autres les ont représentées. Quelques perles de lumière sur son déshabillé et aucune autour du cou.

18:05 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, peinture

13 décembre 2010

Quelques pièces de Monet

Comme c'est le cas lorsque le Grand Palais abrite un grand nom de la peinture, l'exposition affiche complet, toutes dates et heures confondues. Grâce soit donc rendue au CE de ma mère, qui nous a permis d'avoir des places, avec une conférence en prime, qui s'est déroulée avec diapos dans un studio à part pour ne pas encombrer les salles. Si l'on n'atteint pas la densité de surpopulation qui contraignait à grimper sur les bancs de repos pour voir les tableaux de Klimt (curieusement, hein, on se battait nettement moins pour Schiele et Kokoschka), on n'en a pas moins la désagréable impression d'être sur un tapis roulant qui défile devant les tableaux, lesquels, sitôt apparus, échappent à la contemplation. Du coup, j'adopte la technique maternelle qui consiste à zigzaguer dans le désordre et à se précipiter dès qu'il y a une éclaircie. C'est déjà mieux, même si on ne se débarrasse pas de quelques importuns qui n'ont rien compris à l'affaire et, non content d'être plantés à moins de deux mètres du tableau, mettent leur gros nez au raz de la toile, quand la tache de peinture qu'ils examinent ne cesse d'être insignifiante qu'à distance (comme cet effet de brouillard :)

C'est déjà pénible en temps normal, mais avec des tableaux qui ne prennent parfois tout leur relief que depuis l'autre bout de la salle, cela devient exaspérant.

Cela me fait mal de dire ça, mais si vous n'avez pas réservé d'entrée ou si vous habitez en province, achetez plutôt le catalogue d'exposition ; avec ma mère, nous nous sommes demandé pourquoi certains tableaux rendaient mieux en reproduction avant de comprendre le pourquoi de cette aberration : les photographie avaient probablement été prises à une distance raisonnable que n'autorisait pas l'affluence dans les salles. Un comble, des salles combles pour des visiteurs pas entièrement comblés.

Du coup, je passe plus vite sur les débuts tâtonnants où l'artiste n'a pas encore affirmé son style propre, sur des natures mortes au carré, sur des nymphéas répétitifs à tendance inachevée ou encore sur les... dindons. Certes, on pourrait arguer que c'est encore un motif blanc sur lequel étudier les effets de lumière, mais il y a des limites au rachat des œuvres de commande.

Préférer les Femmes au jardin et leurs blancs caméléons, beige-gris sous l'ombrelle ou olivâtre sous la verdure ; regard baissé, la femme à l'ombrelle invite à passer son chemin, que l'on emprunte pour suivre la femme fuyante et finir son tour sur le manège du couple. La communication a laissé la place à l'expression : les couleurs y conversent plus que les personnages.

Autre Femme au jardin, qui me donne moins l'impression d'être dans un jardin que d'être caractérisée par lui, une femme au jardin comme il y a une femme à l'ombrelle. Fantôme blanc, sur le côté, elle semble là pour nous indiquer ce qu'il faut regarder et donner du relief au bosquet de fleurs, de même qu'une silhouette de Caspar David Friedrich révèle la grandeur des montagnes.

Sans personnage pour vous introduire, certains paysages ne se laissent pas pénétrer. Même ténue, j'aime apercevoir une présence humaine pour prendre la mesure (qui n'est pas toujours l'échelle) du tableau.

Les Glaçons sur la Seine à Bougival cessent d'être quadrilatères blanc par les quelques traits noirs qui se tiennent sur la rive, et la Débâcle n'est telle que pour ceux qu'on devine embarqués.

Les paysages à la chaîne peinent à me toucher, sauf parfois, comme pour ce Vieil arbre du confluent qui se découvre au détour d'un bras de rivière comme un naufragé sur une île déserte, qui agiterait les siens.

C'est tranquille, pourtant, presque miraculeux, avec la lumière qui coule depuis les montagnes comme un projecteur divin. J'ai remarqué à plusieurs reprises cet éboulement du regard, de gauche à droite, comme si le tableau se lisait.

Je l'ai remarqué dans un Train à la campagne, où le dénivelé, légèrement surligné par le train qui disparaît derrière les arbres fait de la clairière un îlot de sérénité.

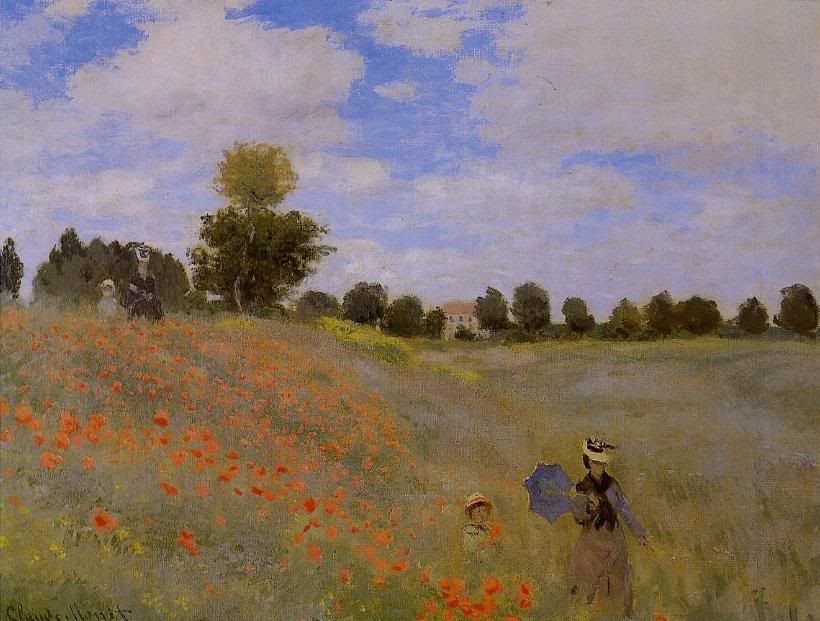

On le retrouve dans les Coquelicots à Argenteuil, plus importants que les personnages, semble-t-il, mais qui n'ont le rôle-titre que de mener d'un couple mère-enfant à l'autre (même chose pour les Lilas temps gris qui abritent l'ombre d'une jupe corolle).

Cela m'a arrêtée Sur la falaise de Pourville, autrement assez anodin (il manquerait des personnages pour rendre l'effet plongeant des Falaises de craie sur l'île de Rügen de Casper Daviv Friedrich – encore lui, je sais, sans savoir pourquoi).

Même si pour Monet, la lumière importe davantage que le sujet, je ne peux souvent m'empêcher de préférer les scènes humaines aux paysages et j'ai le sentiment que les séries de Meules sont surtout là pour éduquer notre regard (quand bien même Monet les a retouchées en atelier pour les harmoniser et pouvoir ainsi les exposer ensemble – indice : Van Gogh lui aussi à peint des meules en guise d'études), qu'elles valent essentiellement pour ce qu'elles nous apprennent à voir de ces autres tableaux, plus riches, où l'impression visuelle est aussi sensible mais risquerait de passer inaperçue en raison de sa richesse même.

Le quai du Louvre a tôt fait de nous happer par sa profusion d'immeubles et de personnages et même si la flamme verte que forme l'arbre est en évidence au milieu du tableau, elle n'est pas flagrante. C'est ainsi, nous dit la conférencière, que Monet s'est détourné des scènes urbaines et de leur multitude pour se concentrer sur des sujets où rien ne vient divertir le regard. Peut-être à l'excès : au fil de sa vie, Monet a restreint son domaine de peinture, s'aventurant rarement à plus de deux kilomètres à la ronde (il a besoin de bien connaître un lieu pour pouvoir le peindre), pour finir par se fixer à Giverny où il créé son jardin tel qu'il veut le peindre (imiter en peinture la nature que l'on comprend en analogie avec l'art, cela me rappelle les élucubrations d'Aristote avec le bois de son lit – comme beaucoup de philosophe, il aurait mieux fait de prendre une poule pour éviter de nous pondre un œuf) ; bientôt ce n'est plus le jardin qu'il peint dans la fenêtre de sa toile, mais son bassin, sur lequel il se penche, à l'horizontal (tout horizon disparu) comme plus tard Pollock le fera sur ses toiles par terre (les conférenciers aussi font de drôles de rapprochement pour tracer leurs lignes d'évolution – dans ma méchante ignorance, je dirais qu'on aurait plutôt tendance à se diriger vers la singerie, d'ailleurs). Monet se resserre sur l'essentiel mais comme les huiles du même nom, c'est difficilement consommable à l'état pur. 250 tableaux de nymphéas, tout de même, c'est limite imbuvable.

En s'approchant de la mort, Monet s'approche aussi de l'abstraction et je préfère revenir un peu en arrière, aux périodes où la forme n'est plus dilué dans le fond mais où le fond n'est pas encore dilué dans la forme (de plus en plus informe, du coup). Je veux bien que l'essentiel ne soit pas le thème d'un tableau, mais ce n'est pas un hasard si son modèle s'appelle un sujet ; l'effacer, c'est du même coup gommer le sujet perceptif (qui se donne toujours en même temps que son objet, le sujet du tableau – vous me suivez ?). Du coup, j'aime par-dessus tout les tableaux qui tiennent l'équilibre entre le figuratif et l'abstrait (le fond et la forme, l'objet et le sujet ; choisissez les mots qui vous plaisent), où il y a une présence qui donne forme aux couleurs - pas nécessairement un personnage, juste une présence comme la pie dans le tableau éponyme.

Perchée sur la barrière, elle est comme la clé qui permet d'entendre la symphonie de blanc du tableau ; elle s'envole : tout s'écroule sans cette clé de voûte.

Rue Montorgueil, la foule n'acquiert se présence que par les drapeaux qui agitent leurs couleurs comme autant de cris.

Une présence, ce peut également être la trace d'un passage, un chemin qui vous promène dans le tableau. On s'engage dans le jardin Moreno par un sentier qui n'a de sens que par la villa figurée au fond mais qui nous fait pourtant faire un détour dans les traits presque abstraits du jardin.

Même chose avec le Grand canal de Venise : le regard s'engouffre dans l'enfilade des bâtons et pourtant c'est l'à-côté que l'on irait bien visiter, cet à-côté dont les bouts de bois semblent avoir absorbé toute la couleur (il faudrait en faire une infusion). Ce pas de côté et ce bleu, en fin de vie, j'entends un écho de Kundera, qui s'étouffe dans la tranquillité de cette Venise noyée, belle en cet instant débarrassé de touriste.

Beauté de cette quasi-immobilité comme si l'apaisement des morts parvenait un instant à ceux qui, encore en vie, peuvent jouir, sereins, du spectacle. Même silence et effacement que chez Camille Monet sur son lit de mort.

Le peintre s'est fait peur par son obsession de peindre jusqu'aux couleurs de la mort sur la peau de sa femme. Pourtant, coiffe bretonne, voile de mariée, linceul, ou effacement, le blanc sauve cette Ophélie des eaux de l'oubli.

Pour finir, et pour le plaisir, quelques toiles qui ont été des découvertes :

La Terrasse Sainte-Adresse. Je me suis demandé pourquoi ces drapeaux, plantés là, alors qu'il y a déjà de magnifiques plates-bandes. Puis j'ai compris qu'ils étaient l'équivalent d'ancres marines : lorsque le regard avance dans le tableau, il est immédiatement cadré par les deux drapeaux et, avant même d'avoir perçu leur présence, s'arrête au bord de l'eau, en compagnie de l'homme et de la femme à l'ombrelle jaune ; si l'on regarde uniquement la partie droite du tableau, en revanche, l’œil dépasse le bastingage muret marron et dérive vers la mer : à/au bord du tableau, on est embarqué !

Le déjeuner. Une table, une ombrelle, un chapeau (et une femme, une autre, un enfant) mais tout ceci reste marginal par rapport à la grande tache de lumière, centrale. Lumineux, mon cher Watson, vous pouvez vous reposer, c'est l'heure de la digestion.

Intérieur après-dîner. C'est exactement ça. Lampe jaune arrondie, table ronde en bois clair, ombre circulaire et à côté de ce bonhomme de lumière seulement, trois personnes. Il y a quelque chose de Hopper là-dedans, j'aime beaucoup.

La Capeline rouge. Rideaux tirés mais vitre barrée : un spectacle se refuse, que nous voudrions voir dans la femme à la capeline quand celle-ci le cherche à l'intérieur, de notre côté, suivant les lattes du parquet. C'est la femme de l'artiste, certes, mais c'est ici une passante, qui fait ses adieux en même temps qu'elle se présente - révérence.

18:20 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : peinture, exposition