13 janvier 2014

Einstein on the Beach

Photo de Matoo, avec le violoniste-Einstein à gauche

Sur la plage bleutée, coquillage et irrespect

Palpatine et moi sommes au tout dernier rang du tout dernier étage du Châtelet. Les spectateurs de devant arrivent en retard : avec un début à 18h40, c'est compréhensible. Ils parlent un peu : bon, la femme briefe son mari, cela devrait bientôt s'arrêter. Leur amie arrive encore plus en retard et leur claque bruyamment la bise : disons que c'est jovial. Ils parlent : ne vous gênez pas, surtout ! Ils regardent un peu le spectacle et parlent, parlent, parlent à intervalles réguliers. Je me penche vers eux : « Vous comptez parler pendant les quatre heures ? » Non, qu'ils me répondent... avant de se remettre à parler. Je reste bouchée bée tandis que le fou rire gagne Palpatine. De fait, ils n'ont pas menti et partent au tiers de l'opéra : bon débarras ! Il n'empêche, tant d'impolitesse me sidère, surtout lorsqu'on est explicitement autorisé à aller et venir pendant les quatre heures trente que dure le spectacle, sans entracte.

Par peur de manquer quelque chose et par goût du challenge, je n'ai pas bougé de mon siège. Désacraliser l'écoute de l'opéra est une noble intention mais se heurte à la réalité d'une salle qui n'est absolument pas faite pour que les spectateurs y circulent, dans l'obscurité qui plus est : pardon, pardon pour que les spectateurs assis rangent leurs genoux, désolé pour le pied que l'on vient d'écraser, merci pour celui qui vient de vous rattraper alors que vous vous cassiez gentiment la gueule dans l'escalier non éclairé, crounch crounch pour sortir un gâteau de son sachet. J'hésite entre la compassion pour l'affamé qui ne veut rien louper mais n'a pas eu la prévoyance d'avaler un sandwich à 18 h et la réaction de vieille conne avant l'âge (pourquoi pas du pop-corn, tant que vous y êtes ?). Heureusement, la perspective des quatre heures de spectacle empêche la peur d'être gênée de devenir en elle-même une gêne : l'ouvreuse nous a montré sur sa feuille de route les tableaux durant lesquels s'effectue la majorité des sorties et les deux ou trois plages stabilotées laissent entrevoir un retour au calme pour le dernier tiers sinon la deuxième moitié du spectacle.

Photo de Lucie Jansch

Crise de somnambulisme

Ponctuellement, le bruit est moins gênant que dans d'autres opéras : la musique est répétitive et la mesure suivante redonne à entendre la phrase musicale, parasitée à la première écoute. On n'a rien loupé et pourtant, la qualité d'écoute est entamée. La musique d'Einstein on the Beach suppose de se laisser aller, de se laisser hypnotiser, presque bercer, par le flux et le reflux de ses répétitions. Si l'on est sans cesse tiré de cet état second par l'agitation du public alentour, la répétition peut devenir insupportable. Imaginez une fête où, au moment de se laisser entraîner dans la ronde, quelqu'un vous attrape par le poignet et vous oblige à vous asseoir ; si la scène se répète, il y a fort à parier que vous finirez incommodé par le bruit de la fête à laquelle on vous interdit de participer. C'est exactement ce qui risque de se produire pour Enstein on the Beach. Philip Glass a d'ailleurs pris soin de ne pas réveiller le spectateur de la crise de somnambulisme dans laquelle il l'a plongé : la musique est composée de telle sorte que les répétitions apportent le changement de manière imperceptible. La traduction visuelle la plus frappante de cette spirale musicale est la grande barre blanche horizontale qui se relève degré par degré jusqu'à atteindre la verticale et monte de même jusqu'à disparaître dans les cintres. La lumière est trop aveuglante pour que l'on puisse en suivre le mouvement en continu, si bien que l'on remarque qu'elle s'est déplacée sans l'avoir vue bouger. Cela m'a rappelé ma première expérience de butō (passage en gras du II) et l'extrême surprise ne n'avoir pas vu arriver des éléments de décor importants malgré (à cause de, en réalité) la lenteur extrême de leur mouvement.

Ces variations minimes maintiennent l'attention du spectateur, qui ne se rend compte de la métamorphose de la phrase musicale que lorsqu'elle a été abandonnée pour une autre. C'est là le second type de changement dans l'opéra. Les musiciens vous parleront d'évolutions du rythme, de la mélodie ou de l'harmonie mais il n'y a pour moi que deux types de changement dans Einstein on the Beach : celui, imperceptible, que l'on ne remarque pas et celui, de rupture, que l'on ne peut pas ne pas remarquer. Ce dernier marque la plupart du temps le passage d'un tableau à un autre. Il provoque tout à la fois soulagement (on change de phrase musicale, enfin !) et irritation (jamais je ne me ferai à cette nouvelle répétition, c'est insupportable !), irritation (on change de phrase musicale, c'est insupportable !) et soulagement (une nouvelle répétition, enfin !). Sans rupture, on ne se serait peut-être pas rendu compte que cela commençait à nous taper sur les nerfs mais, sans rupture, on n'aurait pas non plus eu l'occasion que cela cesse. Philip Glass prend le risque de réveiller le spectateur-somnambule mais donne aussi à ceux qui s'étaient réveillés une chance de se remettre à rêver – un nouveau cycle de sommeil, en somme.

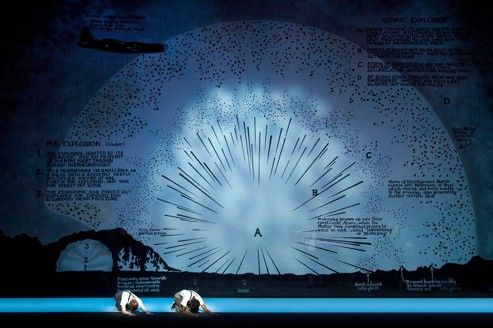

Photo de Charles Erickson

Émerveillement demain le surgissement de ce vaisseau fantôme, entre bateau du Capitaine Crochet et dernier wagon de l'Orient-Express.

A stupid opera

And above all, remember to have fun. It's just a stupid opera. L'enfant d'Einstein on the Beach a choisi ces mots de Robert Wilson pour la bannière de son blog. Toujours bon à garder à l'esprit quand on doit faire la même séquence de gestes pendant vingt minutes. Toujours bon à se rappeler : Einstein on the Beach n'a pas de sens. Les tableaux se succèdent sans vraiment raconter une histoire, la plupart des textes ont été écrits par un autiste et sont complétés par des suites logiques numériques et musicales : one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, one, two... Tout le monde récite ses chiffres à la sortie, sauf ceux qui sont partis en do, ré, mi, fa, do, ré, mi, fa ou la, sol, do, mi, la, sol, do, mi (dont mon esprit, très bien tourné, a fait un lapsus auditif). Cela n'a pas de sens et pourtant, ce n'est pas absurde : c'est juste ce qui est et dont on nous fait sentir l'existence, par les sens. La musique exige un abandon de soi, de ses repères, spatiaux et temporels, pour mieux nous faire sentir appartenir au tout. On le sent et je l'ai compris en voyant sur le rideau de scène la projection du dessin d'une explosion qui, avec son dôme, ressemblait curieusement à une carte du ciel : l'expérience d'Einstein on the Beach est celle que l'on a lorsque, regardant le ciel, la nuit, allongé par terre, dans un endroit éloigné des lumières de la ville, tout se met lentement à tourner et nous donne soudain l'impression d'être suspendu dans le vide, dans le cosmos, la gravité seule nous empêchant d'y tomber. Cette inversion inattendue du point de vue donne le vertige – un vertige inversé, celui de tomber vers le haut ; un vertige réel, celui de se jeter de soi-même dans le vide ; la tentation effrayante de se fondre dans le tout et ne n'être soi-même plus rien.

Photo de Lucie Jansch

Voilà pourquoi ce stupide opéra n'a pas de sens et qu'il ne peut être qu'une expérience sensorielle. La cour de justice, les bribes de récit, les suite de nombre et les figures géométriques ne peuvent être que des images de sens qui, semées dans la mise en scène, donnent un aperçu des différentes manières dont nous tentons d'appréhender le monde et en font ressortir les limites. Einstein on the Beach n'a pas de sens, un sens global, parce que nous ne pouvons pas tout nous expliquer (c'est peut-être aussi pour cela que l'opéra possède cette étrange beauté, comme née de la tristesse). La rationalisation nous aide à comprendre le monde, non à l'habiter – et encore moins à le quitter : pour cela, mieux vaut se tourner vers l'art, la poésie, la philosophie, tout ce qui aidera à sortir de soi, à se rapprocher de l'autre et à nous faire sentir notre appartenance au tout. Ce n'est pas un hasard si l'on parle volontiers d'art total à propos d'Einstein on the Beach, alors que d'autres spectacles conjuguent eux aussi plusieurs arts : le mouvement perpétuel des danseurs, qui n'en finissent pas d'entrer en scène, d'y tourbillonner et d'en sortir fait entendre mieux qu'aucune explication de texte l'appartenance de l'homme au cosmos, qui rend les stoïciens si libres à l'égard de leur propre mort. Ce qui ne dépend pas de nous. Les redondances d'Épictète, que l'élève de philosophie perçoit presque comme une insulte à son intellect (nous mais ça va, j'ai compris), finissent par avoir quelque chose d'apaisant pour l'apprenti philosophe (comme s'il fallait outrer l'esprit pour passer outre). Grâce aux répétitions, visuelles, sonores, de l'opéra, on finit par faire partie de quelque chose qui nous dépasse. Où tout est dans tout, les étoiles dans les points lumineux des figures géométriques et dans les révolutions de la chorégraphie. Lucinda Childs nous offre cette dimension cosmique que l'on avait en vain cherché dans Pléiades et Constellation. Tant pis si l'histoire d'amour finale, si cliché et si vraie, nous prend pour des caniches : Enstein on the Beach a mis l'infini à notre portée.

Photo de Cristina Taccone

Fascination et exaspération

Je n'ai pas été fascinée de bout en bout comme cela avait été le cas lorsque j'ai découvert la musique de Philip Glass durant les trente petites minutes d'Amoveo. L'extase en do, ré, mi fa, devant les dérapages contrôlés et les sauts des garçons a laissé la place à un émerveillement un peu plus conscient de lui-même. L'abandon de soi n'est pas chose si facile. Du coup, je comprends que si l'aspect liturgique ne prend pas, si l'on ne se sent pas inclus, le spectacle devient vite insupportable. Je crois n'avoir jamais réussi à écouter mon coffret de CD d'une traite : il fallait bien la chorégraphie de Lucinda Childs et la mise en scène de Robert Wilson pour me rattraper par l'œil lorsque je faiblissais de l'oreille.

Photo de Matoo

Photo de Matoo

En haut de sa fabrique, perchée dans un ciel à la Hopper, une institutrice répète craie à la main un geste cassé du poignet tandis que tout le monde se fige en bas pour un tableau de Norman Rockwell plus faux que nature.

À lire : l'expérience de Eat drink one woman et ses réflexions très pertinentes sur ce que l'opéra dit de nos rythmes de vie (avec l'inhabituel qui, tout en offrant une échappatoire à la routine, concentre et fait apparaître d'un coup la fatigue accumulée)

15:00 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : opéra, danse, einstein on the beach, philip glass, robert wilson, lucinda childs, châtelet

29 novembre 2013

Ce que le balletomane occidental ne voit pas de lui-même

À propos du Ballet national de Chine, il y a deux mois au théâtre du Châtelet.

À chaque fois qu'il est question de relation entre danse et politique surgit Le Détachement féminin rouge, qui dispute également à Épouses et concubines le titre de grand ballet classique chinois, au sens occidental du terme. Autant dire que j'étais très curieuse de voir et que je n'étais pas la seule. Pour autant, ce ballet ne saurait se résumer à une curiosité que l'on bazarderait dans un coin de son blog comme dans un de ces cabinets du xviiie siècle : si l'on veut bien s'y frotter un peu, on remarque que cet objet insolite a tout d'un miroir, qui reflète notre tradition occidentale du ballet, et d'un miroir sans tain, qui plus est, qui laisse apercevoir la manière dont la Chine s'approprie des traditions qui ne sont pas les siennes, adoptant les codes de l'Occident sans en adopter les valeurs.

Comme à peu près tout ballet du répertoire, l'intrigue du Détachement féminin rouge peut se résumer en une phrase : une servante se libère du joug des propriétaires terriens qui l'asservissent et rejoint la phalange féminine de l'Armée rouge, qui fera bien évidemment triompher le communisme, non sans quelque sacrifice héroïque. Sur cette trame somme toute maigre vient se greffer l'attirail du ballet classique, avec variations des solistes, ensembles tirés au cordeau et avancée narrative à coups de pantomime. On y trouve beaucoup de petits pas mesurés, à la manière des pas glissés que l'on peut voir dans l'opéra chinois, et de têtes inclinées, peu compatibles avec la technique classique qui utilise la projection du regard pour tenir le mouvement (mais quand on danse Le Lac des cygnes sur les épaules et la tête de son partenaire, on ne s'arrêtent pas à de tels détails) mais qui donnent à sentir la prégnance de l'humilité dans les cultures asiatiques. La stylisation n'est jamais loin de la simplification : on nous donne à voir une culture folklorisée, beaucoup plus simple à assimiler puisqu'elle assume déjà notre point de vue d'Occidentaux. Le Détachement féminin rouge est ainsi à la Chine ce que La Bayadère est à l'Inde : on a simplement remplacé les jarres par des sacs de riz.

Les tableaux créés sont redoutablement efficaces ; la salle entière éclate en applaudissement lors d'une traversée des danseuses en grands jetés, l'une après l'autre, comme les balles des fusils qu'elles mettent en joue (Diane et Actéon s'est bien modernisée). Ce passage m'est resté en mémoire comme emblématique du ballet : d'une part, le défilement ininterrompu des danseuses ressemble au déroulé d'un zootrope, rappelant ainsi que le ballet est l'adaptation d'un film ; d'autre part, le défilé militaire met en lumière l'un des fondements de la danse classique : la discipline. S'il est rare que le corps de ballet incarne sur scène un corps d'armée, il n'en partage pas moins un certain nombre de caractéristiques communes comme les alignements ou la synchronisation, raffinées à l'extrême (que l'on pense par exemple aux barèmes de taille et de poids pour rentrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris) – un véritable bataillon de ballet. Armée de l'air ou de sylphides, l'envol est toujours strictement encadré, limité1 : la vitesse à laquelle les danseuses se succèdent les oblige à faire des grands jetés beaucoup plus longs que hauts. Sur ce plan-là, Opéra de Paris ou Ballet national de Chine, même combat.

La différence fondamentale par rapport au ballet occidental est que la transgression d'Icare ne constitue même plus une tentation : alors que, sous nos latitudes, le corps de ballet sert d'écrin à une soliste que son partenaire aide à défier la pesanteur en la portant, il est le sujet même du ballet. Le Détachement féminin rouge exalte la force du groupe ; l'individu ne s'en distingue pas, sinon comme figure exemplaire, qui tient plus du mythe que du héros. La suprématie du groupe sur l'individu se traduit par l'absence de pas de deux, pourtant un élément essentiel de tout ballet classique (occidental), au point que de nombreuses pièces néoclassiques ne sont plus constituées aujourd'hui que d'une succession de pas de deux. Ce n'est pas un hasard si le chorégraphe, qui maîtrise parfaitement les codes du ballet classique, les a remplacés par des pas de trois (entre l'héroïne et les deux soldats qui la trouvent ; entre l'héroïne, le chef et la cheftaine du bataillon... seule exception : un duo de deux femmes, deux camarades, donc). L'amour, auquel est majoritairement associé le pas de deux dans les ballets du répertoire, est potentiellement source de troubles pour l'ordre social : le prince Albrecht séduit une simple paysanne ; la fille mal gardée agit en cachette de sa mère ; ne parlons même pas de Roméo et Juliette... La tendance des amoureux à se soustraire à la société fait de l'amour une valeur délicate à reprendre au compte de l'idéologie communiste, où chaque relation devrait dans l'idéal inclure un tiers (l'État communiste). En même temps, l'abstraction se communique bien moins aux foules que le sentiment : les pas de trois laissent ainsi affleurer le pas de deux sous surveillance, et l'on prend bien soin de tuer la passion dans l'œuf, en sacrifiant le héros (le prince, dans le schéma des contes) sur l'autel de l'héroïsme (l'exemplum idéologique) – il n'était héros qu'au sens dramaturgique du terme : un personnage principal. Au bout de la formation en V, le drapeau communiste a remplacé le prince.

Cette capacité à reprendre les structures du ballet classique sans en reprendre les valeurs (ou plus simplement, les histoires, l'imaginaire) est fort surprenante, car il ne s'agit pas seulement d'un vocabulaire chorégraphique (dans lequel néoclassiques et contemporains ont pioché à loisir) mais de la structure même du ballet, en actes, variations, ensembles et pantomime. Or cette structure, on ne l'a pour ainsi dire jamais vue à nue ; lorsque des chorégraphes classiques occidentaux la reprennent aujourd'hui, ils reprennent en même temps les thèmes qui lui sont habituellement associés (La Source, Le Petite Danseuse de Degas...). À la surprise de voir ainsi notre ballet décortiqué s'ajoute celle de voir avec quelle habileté la récupération est opérée : dans la structure vidée de ses valeurs, d'autres valeurs sont placées, comme interchangeables – exactement comme la Chine a repris la structure capitaliste de l'économie en remplaçant le libéralisme que nous lui avions associé par l'idéologie communiste. La facilité avec laquelle ce pays adopte les codes de notre société sans être affecté par les valeurs qu'ils véhiculent suggère que nous n'aurons aucun mal à nous laisser berner par leur occidentalisation très superficielle. Il n'y a qu'à voir la manière dont nous nous sommes rendus au spectacle, la manière dont nous avons capitulé devant l'énergie qui y était déployée, après avoir souligné que, quand même, c'est affreusement kitsch.

L'utilisation massive de ce terme par la critique et les blogueurs m'a fait tiquer : hors Europe de l'Est, le kitsch est habituellement perçu comme une notion esthétique ; or, il prend ici le sens que lui donne Kundera, « un paravent qui dissimule la mort2 » qu'on utilise pour exclure « de son champ de vision tout ce que l'existence humaine a d'essentiellement inacceptable3 ». Le kitsch politique du communisme4 réside dans la négation de toute résistance de la réalité à sa doctrine et le camouflage de l'inacceptable parole des dissidents derrière un paravent de propagande. Mais les spectateurs ont-ils seulement conscience de la pertinence du terme qu'ils emploient ? La qualification, souvent étayée par la mention des costumes ou du passage où le héros meurt sous le feu de petites flammèches ridicules, vise bien dans les esprits le sens premier du terme : l'esthétique. Les spectateurs condamnent tour à tour l'esthétique kitsch du ballet et la visée propagandiste du ballet sans s'apercevoir de la contradiction qu'il y a alors à apprécier le spectacle : si, dans le cadre d'une œuvre de propagande, dont on ne peut démocratiquement pas prétendre aimer le fond, on n'aime pas non plus la forme, que reste-t-il ? La découverte d'une curiosité, s'empresse-t-on de répondre. Mais alors, pourquoi s'amuse-t-on, au point d'applaudir au milieu de la traversée en grands jetés ?

À ce stade de la réflexion, soit on est obligé de réhabiliter l'esthétique et d'avouer que les tableaux dansés trouvent grâce à nos yeux, soit on doit envisager le kitsch dans son aspect politique – ce qui revient finalement au même : à reconnaître la force d'attraction du kitsch, qui lie esthétique (le beau) et morale (le bon) dans un semblant de platonisme. On a beau le condamner, il ne cesse de nous fasciner :

« À l'instant où le kitsch est reconnu comme mensonge, il se situe dans le contexte du non-kitsch. Ayant perdu son pouvoir autoritaire, il est émouvant comme n'importe quelle faiblesse humaine. Car nul d'entre nous n'est un surhomme et ne peut échapper entièrement au kitsch. Quel que soit le mépris qu'il nous inspire, le kitsch fait partie de la condition humaine5. »

On a beau jeu de s'amuser de la réception premier degré du parterre de dignitaires chinois, qui arborent tous un brassard comme signe d'appartenance au parti ; l'insistance avec laquelle on condamne le message politique de l'œuvre et l'on tourne en dérision la propagande qui, évidemment, n'a aucun effet sur nous, démocrates que nous sommes, indique que nous n'échappons pas plus au kitsch droits-de-l'hommiste :

« Le besoin du kitsch de l'homme-kitsch (Kitchmensch) : c'est le besoin de se regarder dans le miroir du mensonge embellissant et de s'y reconnaître avec une satisfaction émue6. »

Un bon spectacle et une bonne conscience pour le même prix, ce n'est pas beau, ça ? Le kitsch des autres est reposant, il nous empêche de voir le nôtre (ou alors, c'est juste parce que je n'ai pas encore de place pour La Belle au Bois dormant) et instaure un semblant d'entente en s'adressant à lui : « La fraternité de tous les hommes ne pourra être fondée que sur le kitsch7. » Sûr qu'on s'entendra plus facilement sur un ballet de propagande que sur la peine de mort !

À lire aussi, la critique de Rue89.

1 L'idée est développée dans La Fabrique de l'homme occidental, un documentaire réalisé à partir du livre éponyme de Pierre Legendre. Du coup, je ne devrais pas tarder à me mettre à la lecture de La Passion d’être un autre. Étude pour la danse, du même auteur – auquel j'ai également piqué l'idée du titre à partir de Ce que l'Occident ne voit pas de l'Occident

11:41 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, ballet, châtelet, le détachement féminin rouge, kitsch, kundera

27 juillet 2013

Viennoise au Châtelet

C'est toujours l'effervescence quand on découvre une compagnie dans des chorégraphes que l'on ne connaît pas : on a envie de suivre un visage qui nous a happé mais on ne veut pas perdre de vue la chorégraphie d'ensemble, si bien que l'on a le regard qui sautille en tous sens sur la scène. Trouver des liens avec ce que l'on connaît permet de calmer le jeu. J'ai ainsi trouvé une Polina Semionova dans le corps de ballet et une Marie-Agnès Gillot qui ne jouerait pas à être MAG parmi les solistes. Je me demande aussi un court instant si mon amie V. n'a pas quitté le Capitole pour Vienne, tant la fille qui est devant moi a les mêmes lignes, la même mâchoire, la même façon de danser – bizarre.

La troupe est jeune dans l'ensemble et les filles, particulièrement belles, ont des lignes Opéra-de-Paris : je ne sais pas si c'est l'influence de Manuel Legris que l'on sent ou que l'on imagine, en bons balletomanes monomaniaques. La soirée est en tous cas composée de manière à présenter l'éventail des possibilités de la troupe : la première pièce, très rapide et truffée de levers de jambe, est là pour convaincre les techniciens qu'il y a du niveau (et les hommes qu'il y a de la belle gambette – aucune tromperie possible sur la marchandise avec des costumes réduits à un simple justaucorps) ; la deuxième introduit un peu de sensualité chez les solistes et après les lignes des danseuses, exhibe celles du corps de ballet ; la troisième, masculine, réjouit la balletomane, qui commençait à se demander où les danseurs étaient passés ; la quatrième et dernière pièce est la bonne : la compagnie sait visiblement s'approprier le style d'un chorégraphe et faire oublier le caractère hétéroclite et démonstratif d'une telle soirée.

La chorégraphie de David Dawson est du Forsythe-like dans les jambes, twisté à la McGregor au niveau du haut du corps et dansé avec une rapidité balanchinienne. En résumé : du néoclassique qui se regarde fort bien mais risque à tout instant de prendre les danseuses de vitesse, entraînées et presque devancées par le flux de la musique.

Bach est un peu à la danse ce que le noir est à la mode : cela va toujours mieux qu'autre chose mais on a besoin d'un créateur pour retrouver la merveilleuse simplicité de la petite robe noire. Tout en évitant le premier écueil, qui est de danser sur la musique – la surimpression sans rapport d'un geste à un mouvement musical qui n'en a que faire et échappe toujours au poids qu'on veut lui faire porter –, David Dawson flirte avec le second qui consiste à vouloir faire avec Bach comme Noureev avec Tchaïkovski : un pas, une note.

À ma connaissance, l'alchimie Bach-ballet n'a jamais vraiment opéré que par « synchronisme accidentel » dans Le Jeune Homme et la mort, qui n'a pas été chorégraphié dessus (les répétitions se sont faites sur de la musique jazz) mais fonctionne merveilleusement avec : danse et musique s'entendent sans que l'une ne soit assujettie à l'autre. Pourtant, dans la tendance de David Dawson à ne pas vouloir laisser filer la musique, il y a l'avidité d'un amant qui voudrait retenir le corps qu'il caresse, qui lui échappe et qu'il sent à chaque baiser – le frisson de A Million Kisses to my Skin.

Pas de photo, il faut voir en entier ce diaporama.

L'électricité laisse place à la sensualité dans Eventide, « la tombée du jour » où les événements refluent pour laisser place à une certaine quiétude. Je n'ai pas retenu grand-chose de ce ballet orientalisant, qui emprunte aussi bien à l'imaginaire des Mille et une nuits qu'à celui de la Chine et de l'Espagne. Mes souvenirs sont à l'image de cette géographie fantaisiste : des alignements de justaucorps blancs, deux lanternes, trois solistes très femmes très belles dans leur court costume bordeaux, un sourire espiègle ou simplement heureux de danser, un panneau lumineux marbré pour un pas de deux dont je ne sais plus s'il était langoureux ou espagnolisant, et des hommes dans le costume le plus laid que j'ai jamais vu, un cycliste en lycra gris-bleu remontant jusqu'aux côtes avec un plastron qui donnait vraiment l'impression d'être une tâche de sueur – une touche de laideur plus prégnante que la chorégraphie tranquille d'Helen Pickett : les souvenirs sont injustes.

Quoique Windspiele évoque la légèreté du vent, la chorégraphie de Patrick de Bana me fait plutôt penser aux effets massifs de Thierry Malandain – à moins que ce ne soient les costumes d'Agnès Letestu, d'amples jupes lourdes pour les hommes, torses nus, et de longs jupons vaporeux pour les deux filles, associés à des tuniques qui leur font de belles épaules athlétiques. Belles, oui, car il y a une beauté dans la puissance et la détente des muscles, comme il y a une beauté propre à tout ce qui est lourd, massif, imposant. Il semblerait que beaucoup n'aient pas goûté à cette chorégraphie en bloc, qui n'hésite pas à employer les effets grandioses du 1er mouvement du concerto pour violon de Tchaïkovski ; cette grandiloquence me plaît comme un rythme ternaire d'Hugo : c'est trop mais c'est assumé. Et puis, surtout, il y a cet immense danseur qui occupe la scène. Tout le monde se demande d'où sort ce dieu nordique. Ses sauts sont formidables – pas formidables comme le feu d'artifice d'Ivan Vassiliev : formidables comme les prouesses d'un guerrier. Le programme indique Kirill Kourlaev mais je ne suis pas dupe : c'est Thor, c'est évident ; il a lâché le marteau pour la danse et ne nous en assomme que mieux. Je l'ajoute donc illico à la liste des artistes à kidnapper.

Photo de Michael-Pöhn

Vers un pays sage m'a donné envie de découvrir l'univers de Jean-Christophe Maillot, malheureusement peu programmé à Paris (ou alors, j'ai loupé un épisode). Tout en blanc, les danseurs (et la musique de John Adams) me font penser aux marins des comédies musicales, entres sauts survitaminés et passes de simili-rock enjouées. La pièce, très lumineuse, part de leur entrain pour se diriger vers le lyrisme des danseuses-proues – le pays sage, sûrement, dessiné sur une toile tombée de nulle part (mais héritée du père du chorégraphe) au terme d'un magnifique pas de deux.

Une bonne soirée, au final. Un programme mixte est l'occasion de picorer et l'on finit toujours par trouver quelque chose à son goût – typiquement le genre de spectacle où j'amènerais une personne qui veut découvrir la danse et ne sait pas par quoi commencer (je me suis d'ailleurs retrouvée juste à côté de l'une de mes camarades de master de l'an dernier).

Mit Palpatine.

14:13 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, ballet, châtelet, vienne, étés de la danse

14 février 2013

Le Pavillon aux pivoines

Le premier qui me parle de mondialisation et d'uniformisation, je l'envoie au Pavillon aux pivoines. Pas besoin de pousser plus loin que Châtelet pour vérifier que ce n'est pas parce qu'on mange chinois (vietnamien-coréen : faites comme moi, mangez asiatique), qu'on a accroché au bureau le calendrier à lamelles représentant, selon les années, un dragon, deux panda ou des montagnes bleues en style estampe, qu'on s'est piqué dix minutes de calligraphie et qu'on est trop In the mood for love qu'on a la moindre idée de ce qu'est la culture chinoise. Moi pas davantage qu'un autre. Certainement moins, même, car cette civilisation est trop éloignée de moi pour m'attirer. C'est comme les aimants : il y a une distance au-delà de laquelle il ne se passe rien. N'allez pas croire que je suis une ignare qui se complaît dans son ignorance ou qui nie toute culture passé l'Oural : j'essaye d'élargir mes frontières – à ma mesure de souris, qui grignote patiemment du terrain. Vous ne voudriez tout de même pas que j'attaque la Chine alors Napoléon s'est ramassé en Russie !

Comment, alors, me suis-je retrouvée à assister à un opéra chinois, Kunqu, très précisément ? En croyant que c'était de la danse japonaise, tout simplement, comme le laissait entendre l'affiche qui présentait l'opéra avec le kabuki, sous prétexte que le metteur en scène est un danseur japonais (et moi qui croyait qu'ils ne se causaient pas). La danse est une discipline dont je commence à suffisamment connaître le versant occidental pour me risquer à en aborder d'autres, aussi déroutants restent-ils : la fascination initiale est là. Et la première fois, rassurante. L'opéra, cela fait trois ans que je m'y suis mise et les compositeurs occidentaux me laissent encore trop souvent perplexe pour que je songe à m'aventurer plus avant. Imaginez : je n'ai jamais entendu de Verdi et je n'ai pas encore osé Wagner, qui semble constituer l'alpha et l'oméga du mélomaniaque. Alors l'opéra chinois...

Incompréhension. Malgré les prompteurs. Incompréhension qui n'est pas rachetée par le plaisir ou la fascination. Il y aurait de quoi, pourtant, dans ce monde où l'on s'émerveille de la mousse, d'un étang de poissons dorés ou d'une tige de saule comme devant une vitrine de pâtisseries ; où un être aussi abstrait qu'un dieu se voit attribuer une circonscription précise – dieu des fleurs du jardin du préfet Diu ; où l'on marche à toute vitesse et à tous petits pas ; où le songe amoureux est immédiatement érotique et, tout en lui signifiant qu'il va la déshabiller, promet à la jeune fille qu'elle va pincer les lèvres de plaisir ; où la même jeune fille lentement, paisiblement mourante se préoccupe de perpétuer le souvenir de sa beauté, dont la perte l'inquiète davantage que la mort ; où la calligraphie se respire et une estampe vaut pour testament ; où l'on devient prêtresse du temple parce qu'on avait un hymen trop dur et où l'on en rit sur une scène d'opéra ; où le destin oublie de compter avec la mort mais enjoint à ressusciter ; où l'on tourne sur soi plutôt qu'autour de l'autre, en s'effleurant du bout des manches, immenses – Alwin Nikolais devenu Pierrot lunaire –, que l'on remonte en un revers propre et alangui par d'infimes saccades, jusqu'à ce qu'elles laissent apparaître les mains, délicates, articulées ; où l'on se marie en cape rouge et où cela ne jure même pas sur la robe rose ; où l'on est heureux parce qu'on accomplit ce qui devait être, sans jamais qu'une volonté, un désir personnel, ne soit venu s'interposer ni même n'ait été intérieurement formulé.

Il y aurait de quoi être fasciné et je l'ai peut-être été à de rares instants – de grâce. Durant quelques secondes, les voix deviennent plus graves et suspendent la torture des sons si aigus qu'ils en sont insupportables – physiquement : je suis ressortie du théâtre avec un mal de crâne et les nerfs à vif. Mon seuil de résistance à la répétition est quasiment nul lorsqu'il s'agit de musique chinoise : Einstein on the beach met une petite heure à me faire passer de l'extase à l'exaspération, Le Pavillon aux pivoines, dix minutes et sans l'extase initiale. Les premières minutes, renouvelées à chaque entracte, sont même les pires : après le brouhaha de basse de l'extérieur, l'oreille est vrillée par l'aiguïté, surtout par celle, proprement infernale, de la petite servante qui minaude comme un chat qui fait sa toilette. Ses gestes ciselés sont magnifiques, je le sais. Je le sais mais je ne le ressens pas. Comme toute la beauté du spectacle, depuis l'épure des voiles que caresse la lumière jusqu'au chatoiement des costumes, plus précieux que sublime, heureusement trop ouvragés pour être bariolés. J'aurais voulu voir cet opéra comme, petite, je jouais au Mahjong sur l'ordinateur : en coupant le son. Sans filtre, pas d'amour, rien que des sirènes qui me vrillent les oreilles sans me charmer.

Dans ma déception, je suis heureuse de découvrir un pan de culture dont l'altérité ne se laisse pas réduire par une série d'identités (la nature au centre de l'attention comme chez les romantiques, la jeune-fille comme Eurydice, le dieu des Enfers comme un Hadès déguisé en dragon chinois – la mort est encore ce que nos vies ont de plus semblable – : toutes ces comparaisons ne prennent pas). On aura beau, Chinois comme Européens, s'inventer des points communs en s'américanisant, les cultures auxquelles ces influences s'amalgament ne donneront jamais les mêmes mentalités, les mêmes façons d'être au monde. Ni les mêmes tessitures de prédilection, manifestement.

21:42 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique, opéra, chinois, châtelet