30 janvier 2010

Inculture pub : la campagne de Surcouf n'est pas ma tasse de thé

J'étais presque surprise que la négation soit restée intacte après une telle torture infligée à la langue : « On ne choisit pas sa famille, on choisit plus ou moins ses amis alors choisissons vraiment son ordi. » Sans parler de la logique tout à fait discutable de cet aphorisme publicitaire (quel rapport entre la famille, les amis d'un côté et l'ordinateur de l'autre ? - mis à part peut-être pour le geek intégral qui remplace les premiers par le second) ou du paternalisme dont on fait preuve à l'égard du client (pauvre chou qui ne savez pas faire la différence entre fréquentations de bon ton et amis véritables, ne seriez-vous pas une victime ? Pas d'inquiétude, Surcouf est un ami qui vous veut du bien), cette publicité pour Surcouf est une abomination grammaticale. J'imagine sans peine le publicitaire qui a choisi le pronom indéfini de la troisième personne du singulier parce que ça parle quand même vachement mieux au client un peu bœuf, et dont l'élan bute sur l'injonction à mi-chemin de sa rude tâche.

Hum, non, rien à faire, choisis, choisissons, choisissez, y'a pas choisit ! Que faire dans un cas si contraire ? Puisqu'on ne veut pas de nous trop majestueux, pas question de tout recommencer depuis le début et de réécrire le slogan, on change en nous en cours de route. Mais il faut montrer qu'on n'a pas oublié, alors on revient à la charge avec l'adjectif possessif du singulier au lieu du pluriel. Non mais c'est vrai, quoi, puisqu'on ne choisit pas sa famille, autant lui choisir son ordinateur et lui offrir un truc bien pourave qui lui pourrira la vie, c'est une super vengeance, au moins aussi belle que celle du publicitaire contre la dictature des dictées enfantines. Puis d'abord, sur l'ordi (qui se souligne, parce que nul n'aime être diminué), le correcteur orthographique et grammatical veille au grain, alors ne viendez pas m'embrouiller le pois chiche avec ça, même Cicéron c'était pas toujours carré.

Vous entendez la souffrance du publicitaire ? Ne l'embêtons pas trop avec son français, admirez plutôt son travail graphique, tout ce rouge si puissamment communiste, ça parle au peuple, non ? Mais si, voyons, le vulgus pecus qui se baffre de pizza tiède en calbute, cette allégorie du glamour contemporain ! De la propagande écrite en blanc sur rouge, y'a que ça de vrai, ce sont les bonnes vieilles méthodes qui marchent. Comment ça la comm' des communistes n'était pas hype ? Même les hypermarchés capitalistes se la sont réappropriée ; n'allez pas prétendre que vous n'avez pas vu la super promotion sur la côte de bœuf 100% pur bœuf avec astérisque de chez Carrouf ou Lidl, bande de moutons. Les ordis doivent se vendre comme des petits pains, alors on fera comme s'ils étaient au même prix, qu'il y aura même pas besoin d'avoir été sage, si c'est pas cool, ça, après avoir choisi un modèle pourri pour votre famille non choisie.

*Pop ! goes my heart*

Sans Hugh Grant, c'est juste ringard.

Comme la campagne publicitaire de Surcouf a quelques décennies de retard, on pourra bien tolérer que les murs du métro gueulent encore en plein moins de janvier qu'un « vieux barbu court dans les rayons en criant qu'il n'aura jamais fini avant le 25 », on n'est plus à ça près.

D'autres marques profitent de la dernière vague de Noël avec un peu plus de subtilité, comme Lipton dont les sachets font davantage penser à un sapin ratatiné sous les décorations qu'à la splendeur pharaonique invoquée. Avec ces petits monticules pyramides de verdure, Lipton atteint son sommet : c'est presque du thé. Il ne faudrait tout de même pas nous prendre pour des bleus, ça reste un déguisement du Yellow, cousu de fil blanc : au bas de la piste, l'étiquette jaune est là pour nous le rappeler. A vos marques, prêts ? Infusez !

19:07 Publié dans D'autres chats à fouetter | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : pub, décorticage

25 janvier 2010

Que ma joie est demeurée

(vendredi dernier, à Chaillot, avec Palpatine)

Barock

La douceur des Songes de Béatrice Massin n'engourdit pas le plaisir de danser qu'exultait Que ma joie demeure. La chorégraphe exploite toujours la richesse du baroque pour explorer des voies contemporaines. Pas d'archéologie du patrimoine avec des moyens modernes, mais la découverte de l'intemporel présent depuis un style ancien mais pas passé. Déjà, à propos du précèdent spectacle que j'avais vu, elle avait expliqué auparavant en conférence qu'elle avait choisi de reprendre des éléments de cette danse de cour sans toutefois conserver la symétrie absolue des parcours géométriques, qui, très lisse, assèche la perception que l'on a du mouvement - l'école buissonnière dans des jardins à la française. Les Songes vont plus loin encore : les danseurs sont pieds nus, les costumes n'évoquent plus, même se façon stylisée, les costumes de cours, et les corps ne se retiennent plus de même. On ne peut plus vraiment dire que cette danse est un mélange de contemporain et de baroque, il n'est plus question de genre mais de forme, de style ; la démarche de Béatrice Massin est aboutie, elle est parvenue à faire sien le vocabulaire baroque dans une danse pleinement contemporaine.

Le bras-chandelier, poignet cassé, main tombante vers l'intérieur n'a plus rien d'un code, tantôt suspendu en apesanteur, tantôt ballant au-dessus de la tête du rêveur singeant la position du dormeur allongé. Le geste n'est plus contraint par aucun corset, ces bras-chandeliers levés au niveau de la tête puis glissés par la main jusqu'au bas du buste éclairent l'intériorité des personnages qui peuplent discrètement ces songes, loin de l'apparat de la cour. Rien de clinquant et pourtant tout est lumineux, les costumes bouton d'or, les miroirs, le geste, enfin, avant tout, pur et donc jamais mécanique. Intention projetée et non pas projet intentionné.

Reflets oniriques

Ces songes n'ont pas d'autre cadre que celui de la scène, c'est éveillé que l'on est le plus à même d'apprécier la poésie du sommeil. Le rideau se lève sur une femme qui se déplie plus qu'elle ne marche, en apesanteur plus qu'au ralenti. Le déplacement n'engage pas le haut du corps, c'est une marche seule, semblable au trot invisible d'un cheval de bois. Le mouvement est si minimal, si pur, si décomposé que la marche se mue en équilibre. Elle flotte, traverse hypnotique l'espace de la scène en diagonale. D'autres danseurs la rejoignent bientôt sur leurs propres orbites trajectoires, très proches pourtant ; ils ne sont pas nombreux mais la lenteur transforme leur défilé en procession. Cette entrée en (absence de) matière est fabuleuse, elle apaise le spectateur qui vient de courir après le métro, sa place ou un cake – le purifie, pourrait-on dire, si le verbe ne portait pas de connotation religieuse. La traversée est le sas grâce auquel on est transporté hors temps et hors lieu, situation commune au rêve et à la scène.

La danseuse paraissait se mouvoir en apesanteur, les suivants marchent tout bonnement sur les nuages : un cercle de ciel est projeté au sol et morcelé par des miroirs posés sur le sol à la verticale, sans cesse réorientés, ou suspendus aux cintres, inclinés. Leur fonction poétique paraît en même temps que le soleil, un danseur vêtu d'une longue robe jaune, qui évolue en manège sur le ciel : ils en réfractent l'éclat, font apparaître en l'air, sans que l'on sache bien d'où il vient, un rayon de la traîne jaune, répètent l'ondulation du tissu sans le corps qui le met en mouvement, enflammant alors la course du danseur-soleil. Le jeu des miroirs est réfléchi plus avant tout au long du spectacle. Leur agencement ne sert pas seulement à démultiplier le mouvement, ou à le faire voir sous plusieurs angles : pour chaque spectateur, il le réinvente, quitte à le tronquer ou à dissimuler le danseur qui en est à l'origine. Des pieds, un dos, une touche de jaune, une masse mouvante, un aplat de mauve : tout est métamorphose anamorphosée. L'un des miroirs est d'ailleurs déformant. Loin de créer un effet burlesque comme au jardin d'acclimatation, il informe le rêve, et lorsqu'on le fait pivoter, c'est pour se dédoubler en une sorte de tourniquet (comme à l'entrée des musées ou des magasins) à partir duquel rayonnent tous les danseurs dans leur robe jaune. Curieusement, le costume va mieux aux hommes qu'aux femmes : la robe transforme presque les femmes en danseuses espagnoles, tandis qu'elle confère aux hommes le pouvoir magistral des cardinaux.

La chorégraphe prend le temps d'exploiter ses trouvailles scénographiques, d'en extraire l'effet poétique, sans pour autant donner l'impression de décliner une idée jusqu'au concept, ce qui m'avait empêché d'être vraiment emballée par les Répliques de Nicolas Paul. Le thème du double, du faux-semblant et de l'illusion est également présent à travers le jeu des reflets, mais son traitement poétique se tient éloigné de toute théorie. Il serait vain de chercher à rassembler les reflets en une reconstruction cubiste, cette vision détaillée, ciselée, et incertaine se suffit à elle-même, elle est l'ornementation même du rêve.

Fragments d'éternité

En effet, le fragment est l'esthétique des Songes : juxtaposition d'extraits musicaux, côtoiement des personnages, éclats volés de gestes pourtant d'une grande fluidité, succession de tableaux... La logique onirique veut que tout aille de soi, et sans jamais que l'on se pose de question sur l'enchaînement des tableaux, variés par souci de contraste (baroque) plus que diversité (soli/ ensembles plus ou moins complets, quasi-immobilité/virevoltes empressées, silence musical/rythme intérieur...), les échos se rencontrent et donnent toujours plus d'ampleur à la danse.

Comme chaque phase d'un rêve, les séquences du ballet au pluriel pertinent ont pourtant leur caractère propre. Chaque tableau est un songe à lui seul, avec ses motifs de pas : les jambes d'un trio viril assènent leur force en se déployant depuis une position accroupie, esquivent avec souplesse en un tour en quatrième devant fini par un rond de jambe ; le déséquilibre par-dessus la jambe de terre d'un piqué en petite seconde, bras également à la seconde en supination, fait déferler les lignes entrecroisées des danseurs et perpétue l'agitation de leur monde foisonnant ; une femme esquisse un solo en l'absence de musique, comme seule sur la grève, où le rythme intérieur s'extériorise enfin par le martèlement de tout le groupe, pieds-percussions. Un tel passage figurait déjà dans Que ma joie demeure, il tirait le baroque du côté des claquettes ; ici, plus de chaussures, les pieds nus claquent à la réception des sauts, le contact avec le sol est plus direct, les secousses, plus organiques ; le rythme enfle et reflue selon le nombre des danseurs qui entrent en jeu et leur synchronisation.

Sol nuageux, robes soleil – les danseurs de ce cosmos intime sont des dieux qui échappent au temps mythologique. Ils évoluent dans l'espace d'un imaginaire indéfini, où les Grecs peuvent (aller) se (faire) voir : aucun bas-relief dans la fresque de danseurs aux poses dramatiques sans être tragiques – sculpturales- ; si vase il y a, ce ne peut être que la contenance proustienne d'une heure de spectacle. Le temps n'avance pas, il tourne au ralenti (s'étourdit lui-même), comme le corps de deux danseurs qui de porteur en porté se renversent l'un l'autre, (s'en)tête(nt) en bas, les jambes droites et serrées, des aiguilles qui tournent dans l'espace – sablier incessamment retourné et qui ne coule jamais. Métamorphose dernière quoiqu'indéfinie de deux étranges lutteurs qui se mêlent (comme au rugby, corps incliné jusqu'à l'horizontale, la tête disparue au creux de l'épaule) amoureusement en un animal fabuleux.

L'éternité est fugace pourtant. Après s'être étirée voluptueusement comme dans la tiédeur des draps matinaux, une danseuse couchée entre deux miroirs disparaît dans leur interstice : le rêve avale la présence sans pour autant la faire disparaître s'il est vrai que l'image lui donne son aval – son a-corps. Elle (en) redouble en( )cor(ps)e la présence, loin de s'y substituer, ce qu'exclut l'exhibition de la mise en scène, puisque les miroirs poussés comme des caddy par les danseurs à demi cachés finissent par refléter les roulettes sur lesquelles il sont montés . La manœuvre n'est pas si maladroite qu'elle en a l'air (elle l'est peut-être seulement par sa durée) : les mises en abyme du songe dévoilent fréquemment (du moins dans la littérature de la Renaissance ; les séminaires, ça atteint) son caractère illusoire, et cela ne fait que renforcer l'illusion. Dans la mesure où celle-ci se définit comme l'erreur qui persiste même après sa découverte, le paradoxe n'est qu'apparent. Fabrique (verbe et nom) du rêve. Quand bien même une mise en abyme conduirait visuellement à un rétrécissement (modèle des poupées russes de plus en plus petites), ce dernier n'aurait rien d'étriqué puisqu'il participe à l'élargissement de l'horizon de pensée (vous pouvez insérer ici un mot en -méta ; non, métabolisme n'est pas pertinent).

La force des Songes est de transcrire esthétiquement cet élargissement, grâce à la disposition mouvante des miroirs qui n'enferment pas le mouvement entre le geste et sa réplique mais confèrent une force nouvelle aux éclats qu'ils isolent. Épanouissement du détail, prélevé sur la durée, haïku visuel. Sensuel, même, comme ce pas de deux démesuré entre un titan tout fin et une femme petite. Elle, re-tenue par la nuque par sa main à lui, lui, par le pied entre ses jambes à elle. Et ce porté, semblable à celui d'Amoveo, et cette portée, la femme arrimée à l'épaule du géant, un monde pour ce maigre Atlas. Ce sont bien des bribes de songes qui restent de ce spectacle, des images fragmentaires qui tirent leur intensité de l'esthétisme très fort du ballet dont le souvenir s'évanouit paisiblement, comme fondent les danseurs s'agenouillant dans la cire de leur robe, sous la conduite des mouvements persistants de l'un des danseurs (le rêveur qui va s'éveiller ?).

Photo des saluts que je pique éhontément à Palpatine.

On peut se faire une bonne idée de la scénographie (et repérer le géant, troisième en partant de la droite).

15:01 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse

22 janvier 2010

Présent de coercition

Le train arrive en gare de Paris Montparnasse, les voyageurs descendent du train. Rien que de très normal : deux propositions juxtaposées, implicitement reliées par une dimension temporelle et/ou causale*, la description suffit à se représenter la scène. Serait-elle travaillée d'un point de vue stylistique qu'elle tiendrait du pouvoir incantatoire de la poésie qui fat exister ce qu'elle nomme. Malgré les horribles tickets de mots que son acolyte de ratp affiche dans le métro, je doute néanmoins que la sncf ait une quelconque ambition poétique. Lorsqu'en gare de Paris Montparnasse, la voix pré-enregistrée énonce/annonce les voyageurs descendent du train, la valeur affirmative de la phrase n'a plus court et la description est dégradée en prescription. A peine est-ce un présent d'injonction : on considère que les désirs de la voix divine sont réalité – même pas qu'ils doivent le devenir.

Dans le même ordre d'idée, Explorer a affiché à son premier démarrage (netbook pour Noël, formidable petite bête noire que je peux traîner partout et qui ne dit rien) un message me remerciant d'avoir choisi Internet Explorer. Qui perd la moitié de mes notes de blog, refuse de donner un contenu aux titres ou les intervertit. C'est le choix de l'embarras - vente forcée. C'était la première et la dernière fois que je cliquais sur l'icône bleue, dans l'unique but de télécharger Mozilla. Allez, petit panda rouge, attaque !

* Si elles coïncident souvent, temporalité et causalité ne doivent pas pour autant être confondues sous peine de donner quelques aberrations. Je ne résiste pas à vous livrer une des dernières perles de la ratp : « Suite à des travaux de rénovation, la station Odéon n'est pas desservie par la ligne 10 jusqu'au [date que j'ai oubliée, mais assez éloignée pour me casser les pieds] ». C'est bien connu, c'est une fois que la station est rénovée qu'on la ferme.

12:39 Publié dans D'autres chats à fouetter | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : décorticage

Une exposition en clair-obscur

L'âge d'or de la peinture hollandaise, à la Pinacothèque de Paris

J'étais dans d'excellentes conditions pour voir l'exposition de la Pinacothèque : délicatement repue après avoir trempé une brioche riche en beurre dans le meilleur chocolat chaud du monde, rêveuse à souhait d'avoir échafaudé avec ma grand-mère l'hypothèse de partir toutes les deux cet été à Rome - hypothèse qui a pris la forme de pastas parfumées et tardives dans l'oubli d'une journée en clair-obscur éblouissant, près des pierres qui auraient retenu la chaleur du soleil bien davantage que la splendeur de l'antique passé- et allégée au vestiaire de quelques kilos que leur contenu ne rendait pourtant pas bien lourds. Qui oserait dire de Nicolas Leriche qu'il est pesant ? Prenez plutôt de sa photographe l'adjectif de « dense ».

A l'entrée, j'ai retrouvé l'ex-vierge (urgent de trouver un pseudo - Erato ?), dont j'ai vite découvert que nous nous entendions à merveille pour voir une exposition ensemble. Ce qui va rarement de soi, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Entre les maniaques de l'ordre qui refusent de jouer de l'affluence en arpentant une salle en fonction de ses espaces libres, et les zappeurs qui vous pressent justement parce que vous ne les sentez plus autour de vous, trouver un compagnon de musée qui n'alanguit ni ne brusque votre rythme relève déjà de la gageure. Quand de surcroît votre accompagnatrice vous sert de Bible portable pour parer aux lacunes les plus honteuses de votre manque de culture religieuse, vous commencer à la trouver sainte. L'ex-vierge et moi visitons l'exposition de manière élastique, sans être collées, mais en nous retrouvant souvent, pour accélérer devant les gravures de chevaux noueux et partager des rires autour de remarques idiotes. Mais aussi, je vous assure qu'il y avait un Jésus bien pire que les Christ-crevettes vus avec Palpatine au musée Jacquemart- André, qui ressemblait à Golum ; que Aelbert Jansz van der Schoor avait fait rouler son crâne sous toutes les coutures pour faire ressortir la vanité de son modèle mort ; que l'un des peintres devait être un mage noir pour avoir doté une famille entière de nanisme ; et que les paysages enneigés ne vous enflamment pas le neurone à moins d'y trouver un personnage qui fait le zouave.

Aelbert Jansz van der Schoor Vanité

Nous avons pu râler de concert sur l'éclairage des salles qui tendaient invisiblement à se mettre au diapason des œuvres exposées ; mais comme souvent, l'imitation n'est pas à la hauteur de l'original et les longs panneaux de commentaires déstructurés en blanc sur violet/vert/ marron produisaient un piètre clair-obscur.

Malgré les yeux flingués au bout de deux salles, j'ai continué à lire le méli-mélo d'informations socio-économiques (ah, les Pays-Bas, ses tulipes et ses prospères flottes qui font des marchands de petits mécènes et permettent le développement des arts, c'est beau, c'est philanthropique, que c'est civilisé !), biographiques (sûr que ça change la face du monde de savoir que tel peintre a épousé telle illustre inconnue qui lui a pondu x marmaille) et artistiques (je n'avais jamais pensé que le clair-obscur dont la lumière irradiante émane d'une source invisible car tenue cachée derrière une main était particulièrement propre à évoquer le rayonnement qui émane de la divinité) . L'évolution des genres picturaux doit être passionnante à étudier ; au musée Jacquemart-André (les peintres hollandais ont la côte), on apprenait que le paysage est devenu un genre de premier-plan après avoir quitté les arrières du portrait, ici, on tracera la filiation des vanités aux natures mortes, nouvelle occurrence d'un glissement du sacré au profane.

On oubliera les désynchronisations qui font mauvais effet (comme de souligner que Vermeer est l'un des rares à ne pas s'être essayé aux scènes de genre... juste à côté d'un Vermeer, qui en toute logique aurait du être absent de cette salle consacré à ce type de tableaux), et empêchent de trouver cette exposition aboutie, au titre par ailleurs un peu abusif : de Rembrandt à Vermeer, lorsqu'il n'y a qu'un seul tableau de ce dernier...

La Lettre d'amour fait néanmoins l'objet d'une interprétation qui m'a bien plu, celle d'une intimité qui se laisse surprendre, le peintre ayant pris soin de disposer des objets qui préservent moins l'intimité en faisant obstacle aux regards qu'ils ne la créent, par leur quotidienneté (le seau et le balais renversé par terre comme signes du désordre amoureux, il ne faut pas pousser), il est vrai, mais surtout par le délai qu'ils imposent à l'entrée dans la scène.

La thématique de l'intimité est également mise en scène dans la Femme à sa toilette, de Jan Steen : elle y est théâtralisée par les rideaux du lit dont on perçoit à peine les baldaquins.

(je ne me rappelle pas du cadrage arrondi...)

La qualité d'une expo ne se juge pas à la quantité, mais il ne faudrait pas penser toujours attirer le chaland en lui faisant miroiter quelques chefs-d'œuvres et en remplissant les salles de tableaux à l'intérêt variable.

Wallerant Vaillant, Maria van Oosterwijck, peintre de fleurs

Seul élément vivant, la page cornée

Ici, au contraire, (qui me retrouvera la Nature morte avec des livres de Jan Davidsz de Heem ?) les pages ne sont plus tournées, les livres ne sont plus des supports au savoir, au divertissement, à la découverte, etc. En les prenant pour objet (sujet), la peinture les transforme en objets (matérialité limitée à elle-même, jamais animée par l'esprit qui la parcourt) : ils sont réduits à n'être que des choses, usées, entassées, vaines. Cela m'a frappé de voir ce tableau à la suite des vanités, et cela me choquerait presque à présent que Folio ait pris une nature morte de livres pour les Essais de Montaigne, pour qui la lecture est tout sauf engrangement mécanique de petits caractères.

Le contraste de qualité redonne un sens au « chef-d'œuvre » qui prend effectivement le pas sur les autres. Il faut profiter de cette conscience plus aiguë qu'à l'accoutumée pour ne pas sauter d'un tableau à l'étiquette que lui confère la légende (en minuscule et illisible, histoire qu'on oublie que la légende est ce qui est - mais on n'aime pas les lettres antiques, j'en veux pour preuve l'Odyssée dénichée dans un enclos perdu de la BU, pas loin de Kundera *bouhou* , au-dessus de l'étiquette « littérature russe »), et prendre le temps de se demander s'il n'y aurait pas des œuvres de premier chef auxquelles on aurait omis pour une raison ou pour une autre d'apposer l'appellation d'origine (in)contrôlée.

(reproduction toute sombre, toute pourrie... si vous trouvez mieux...)

Ma découverte préférée de l'exposition se trouve ainsi en la personne d'Emanuel de Witte, qui a peint un tableau curieux malgré son thème on ne peut plus bateau. Ce qui attire d'abord le regard dans Le Nieuwe Vismarkt à Amsterdam, c'est, en dépit de l'usage, l'arrière-plan, beaucoup plus lumineux que l'étal de poissons. Une réflexion derrière moi, « c'est presque moderne », le rend évident malgré l'anachronisme improbable : c'est à Hopper que les façades me font penser. Comme chez le peintre américain, le cadrage est ingénieux, quoique beaucoup moins ostensible : il empêche le regard de se fixer uniquement sur les chaires sombres de la marchandise, tire le tableau de l'ornière potentielle de la nature morte et lui fait prendre le large en reliant les différents acteurs et lieux de la ville : on devine le port à quelques mats, qui se dressent avec panache derrière le chapeau d'un des clients. On aperçoit ici d'un regard ce que les panneaux explicatifs tentaient de nous brosser de terme d'activité économique et de société, et qui prennent seulement alors tout leur sens.

Le sens du cadrage d'Emanuel de Witte se confirme avec l'Intérieur de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Quoique celui-ci m'emballe moins que le précédant, j'ai fini par comprendre que ce qui m'arrêtait et m'empêchait de glisser au tableau suivant comme ce genre de grande scène me pousse pourtant souvent à le faire, c'était le point de vue choisi, qui subvertit la symétrie : la scène étant prise de biais, le regard peut se faufiler ; on ne s'enfile pas les colonnes comme un verre d'eau lorsqu'on est assoiffé.

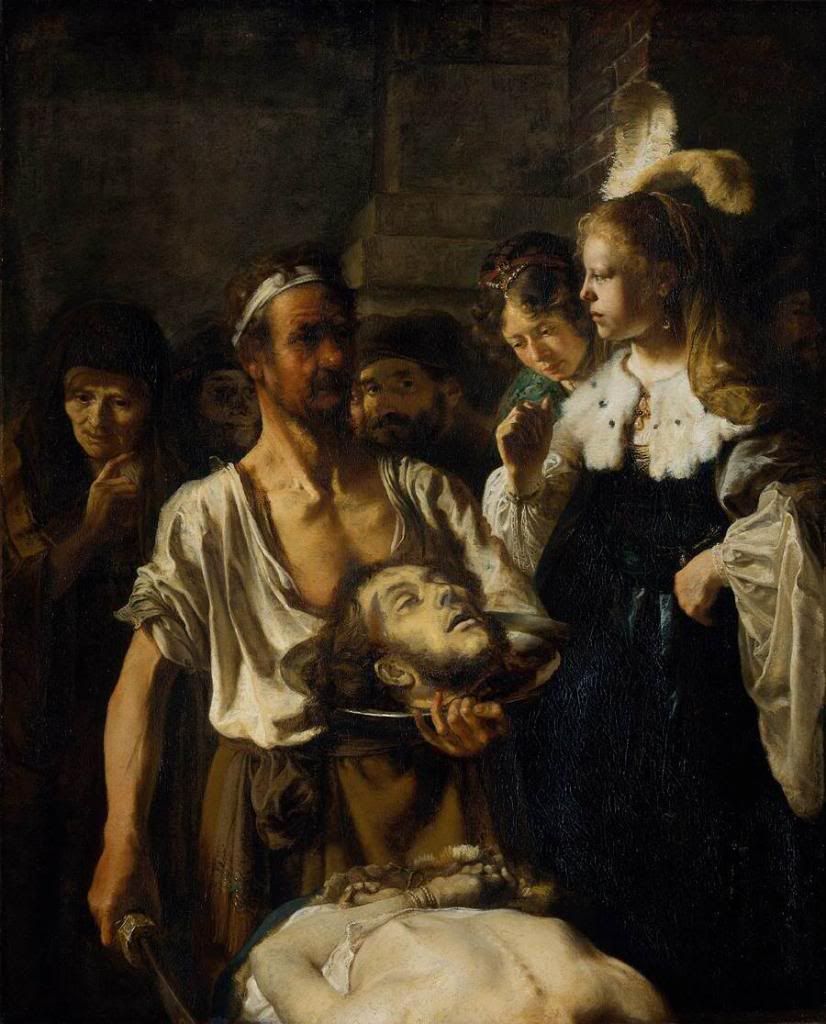

A défaut d'être vraiment organisée (comme ce post), l'exposition utilise le principe du crescendo et fait languir un peu le visiteur avant de lui donner du Rembrandt. Ce nom ne me déclenche pas des spasmes comme ont dirait qu'il le fait à certains, mais j'ai (été) retenu(e) par sa Salomé blonde et chaudement vêtue (cela plairait à Ariane en lui donnant raison : non, Salomé n'est pas une histoire sexuelle), à la main étrange. Suspendue, elle est pourtant prise dans un mouvement qui n'a rien d'évident (interrogation, désir, autorité ?), et ce poing qui n'en est pas vraiment un (il n'a pas donné le coup) dérange une image bien sage pour celle qui a réclamé la vie de Saint Jean-Baptiste. C'est d'ailleurs ce dernier qui fournit son titre au tableau, et c'est d'autant plus pertinent que celui-ci semble réaliser la décapitation de celui-là par son cadrage cou(pé).

Du beau, du moins bon, quelques découvertes sans grande révélation, cette exposition titille tout de même suffisamment le neurone pour que l'on ait envie de prendre son temps à contempler certains tableaux malgré l'éclairage « crépusculaire ».

12:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : exposition, peinture, musée