22 janvier 2010

Présent de coercition

Le train arrive en gare de Paris Montparnasse, les voyageurs descendent du train. Rien que de très normal : deux propositions juxtaposées, implicitement reliées par une dimension temporelle et/ou causale*, la description suffit à se représenter la scène. Serait-elle travaillée d'un point de vue stylistique qu'elle tiendrait du pouvoir incantatoire de la poésie qui fat exister ce qu'elle nomme. Malgré les horribles tickets de mots que son acolyte de ratp affiche dans le métro, je doute néanmoins que la sncf ait une quelconque ambition poétique. Lorsqu'en gare de Paris Montparnasse, la voix pré-enregistrée énonce/annonce les voyageurs descendent du train, la valeur affirmative de la phrase n'a plus court et la description est dégradée en prescription. A peine est-ce un présent d'injonction : on considère que les désirs de la voix divine sont réalité – même pas qu'ils doivent le devenir.

Dans le même ordre d'idée, Explorer a affiché à son premier démarrage (netbook pour Noël, formidable petite bête noire que je peux traîner partout et qui ne dit rien) un message me remerciant d'avoir choisi Internet Explorer. Qui perd la moitié de mes notes de blog, refuse de donner un contenu aux titres ou les intervertit. C'est le choix de l'embarras - vente forcée. C'était la première et la dernière fois que je cliquais sur l'icône bleue, dans l'unique but de télécharger Mozilla. Allez, petit panda rouge, attaque !

* Si elles coïncident souvent, temporalité et causalité ne doivent pas pour autant être confondues sous peine de donner quelques aberrations. Je ne résiste pas à vous livrer une des dernières perles de la ratp : « Suite à des travaux de rénovation, la station Odéon n'est pas desservie par la ligne 10 jusqu'au [date que j'ai oubliée, mais assez éloignée pour me casser les pieds] ». C'est bien connu, c'est une fois que la station est rénovée qu'on la ferme.

12:39 Publié dans D'autres chats à fouetter | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : décorticage

10 janvier 2010

La physique de (Helmut) Newton

Gravité, docteur ?

(j'ai des vertiges)

D’Helmut Newton, je ne connaissais que la couverture d’un hors-série de Reporters sans frontières, vendu pour la liberté de la presse dans le monde, dont l’avatar féminin de Playboy ne m’avait pas incité à le feuilleter. Lorsque le S-Bahn est passé devant le musée dédié au photographe, j’ai pourtant eu l’envie d’aller y faire un tour, ai mémorisé l’arrêt correspondant pour y retourner ensuite. Résultat, la curiosité s’avère un défaut fécond.

Muséo- vs. Photo-graphie

Le rez-de-chaussée est consacré à l’homme plus qu’au photographe : reconstitution de son salon, de quelques-unes de ses tenues, raout de couvertures de magazines de mode, coupures de presse sur son actualité de son vivant et étalage des condoléances envoyées à sa femme à sa mort (où l’on découvre qu’Yves Saint-Laurent ne sait pas écrire – on ne me fera pas avaler que le chagrin change un –é en –ez). A défaut d’appliquer la morale de l’essentielle que préconise Kundera, on cherchera les pièces convaincantes parmi les fonds de tiroirs amassés par des rapaces qui oublient qu’on ne s’intéresse à l’homme que par le biais de ses réalisations, qui ont publié l’homme qu’il était, et dont tous se sont mis à admirer d’un coup le nom, par amour des femmes et du scandale plus que de la photo, je le crains.

Les coupures de presse affichées très serrées et dans toutes les langues sans traduction (pas même en allemand) font étalage de la notoriété du photographe. A n’en pas douter, à côté de la collection de lettres de condoléances, elles sont là pour être vues plus que lues. Dans quelques articles français et anglais, je picore néanmoins des expressions qui me semblent éclairer ce que je devine déjà et qui se confirmera à l’étage avec l’exposition photo proprement dite (clichés seuls, quoique accrochés serrés, développés en assez grands formats) et qui ont guidé ma découverte de la même façon qu’elles structurent à présent mon compte-rend.

His women are both preys and predators

La série des Big nudes, que l’on retrouve successivement en affiche à l’extérieur du musée, en couverture de Sumo, énorme livre qui porte bien son nom puisqu’il est tel qu’un chevalet est nécessaire à sa consultation, et à taille réelle en haut des escaliers, est particulièrement impressionnante. Des femmes nues, fortes quoique toujours féminines, seins agressifs, nous dominent, perchées sur leurs talons.

Si celle de la couverture, campé jambes écartées, peut paraître défiante (sur la défensive - prey) en nous défiant du regard (attaque - predator), la Fräulein à la tresse en couronne exulte de puissance par le désintérêt manifeste qu’elle voue à ceux à qui elle expose pourtant son corps, et une troisième s’en rit même. Mains non plus sur les hanches mais à la taille, serres provocatrices : elle est certaine de s’appartenir.

Toutes les trois marchent se tiennent les épaules hautes, sans les hausser. Cette attitude, qui se répète dans d’autres clichés, n’a rien à voir avec la mauvaise tenue des mannequins avachis, elle est le signe d’une forte brute qui, non, n’est pas l’apanage des hommes. En exagérant leur carrure, Helmut Newton donne une stature certaine à ses modèles, puissantes au-delà du pouvoir que confère la richesse et sans égard à la finesse de leurs membres.

Femmes du monde, certes, et avides, comme le suggèrent les verres, elles restent avant tout des amazones, un sein dégainé. Elles ont vidé leurs assiettes ; décidemment, elles ne sont pas de la chair à fantasme. Il n’y a que leur cigarette qu’elles cherchent à allumer, mais convive et qu’on meurt d’envie, leur ordre est le désir.

Ce qui rend ces nus big, ce n’est pas seulement leur taille ou l’exposition frontale du corps. L’érotisme violent qui s’en dégage tient à ce que la nudité, entièrement naturelle pour une statue classique, est ici prise dans un contexte d’artifice. Il ne s’agit pas de suggérer en drapant habilement un modèle que le dévoilement pourrait aller plus loin, la nudité est entièrement montrée. Seulement elle n’est pas montrée seule, mais dans un environnement dont elle s’arrache plus qu’elle ne se détache. Les seins de la femme à la cigarette semblent littéralement surgir de sa veste, et les talons des autres les hissent sur un piédestal qui les éloigne de leur plus simple appareil. Ce dernier n’a plus cours qu’en tant qu’instrument (de torture) ou machine (de guerre) chez Helmut Newton qui affuble ses modèles de minerves, plâtres et béquilles.

Ces femmes Frankenstein, pour morcelé qu’est leur corps, ne sont en rien diminuées ; au contraire, elles sont monstrueuses - tant hybrides que dangereuses. Au final, la béquille exemplifie la fonction du talon aiguille, expose à la fois la fragilité (corps vulnérable, équilibre précaire) et la menace (corps machine, séduction fatale).

Et les jambes qui passent seules la porte de l’appartement sont autant des prothèses mettant en (scène un) morceau (de) la femme qu’un élément de blason par lequel l’homme restitue la vision qui l’a frappé (la jupe s’efface en se fondant dans l’obscurité de l’arrière-plan – c’est assez commun pour que je n’aie pas remarqué immédiatement le procédé).

Le diptyque habillé/nu est ainsi bancal. En omettant de leur ôter leurs talons, le photographe réussit à rendre ses modèles plus forts nus qu’habillés, car non dénudés. Le corps nu, bien qu’exposé (aux regards), n’est en rien vulnérable car bien exposé (à l’œil du photographe, à la lumière), tandis que les corps vêtus peuvent encore être dénudés ( les talons ôtés avec le reste de la tenue). Ces femmes ne s’offrent ni ne se dérobent, elles s’imposent sans prendre la pose.

Ainsi, si la photo se rapproche de la statuaire, ce n’est pas en faisant des femmes des déesses mais des colosses. Quoique lisse, la chair n’est pas de marbre ; rien n’est gommé de la violence de l’érotisme, taillé et non poli ; le désir ne s’est pas émoussé d’avoir été immobilisé, il habite ces filles sculpturales. Sumo : les femmes qu’expose Helmut Newton font le poids, peuvent engager le combat et lutter en corps à corps. Sur une photographie que je n’ai pas retrouvée, on en voit une allongée dans l’herbe (champêtre ? attendez la suite, elle n’a rien d’une nymphe en train de folâtrer), pied nu vers nous, disproportionné par la contre-plongée. Une anti- Lolita Lempicka. Même à terre, la femme est colossale.

Ce ne sont pas des fantasmes masculins qui sont mis en scène, mais bien des femmes assumant leur sexualité

Provocateur, alors ? A regarder de nombreux clichés du photographe, on finit par ne plus trouver le moins du monde dérangeant ces sexes exposés. On ne cherche à voir ni ne redoute de le trouver, puisqu’il se montre.

L’image ne tend pas vers un sexe caché qui brillerait par son absence si le cadrage avait été plus pudibond (impudique, en fait), elle n’en fait pas non plus son sujet en focalisant l’objectif dessus ; il est bien là, mais là n’est pas le propos, puisqu’il n’est pas centré, il est là au bord de l’image, décentré, au même titre que les cheveux ou les poils des aisselles. Le corps de cette femme n’est pas que ou pas sexuel, il l’est aussi. Elle peut prendre le taureau par les cornes, mais réduisez-là à cela, la voilà qui soupire ; la fumée lui fait des moustaches d’homme, vous êtes bien attrapés.

Ce n’est pas tant que le corps serait naturel, après tout, on en est tous pourvus, etc. ; on a bien vu qu’il était précipité dans un environnement artificiel. La force est d’abandonner la pudeur pour l’érotisme ou plutôt, puisque celui-ci joue souvent de celle-là, de le réinventer et de continuer à le faire exister au-delà la suggestion, dans la démonstration, lorsqu’on ne peut plus dénuder la femme déshabillée. Les big nude sont violents, mais par la seule puissance de leur existence, non en soumettant de force le regard du spectateur. Dérangeants mais pas choquants. Démonstratifs mais pas exhibitionnistes. A l’image de Sumo, livre imposant mais trop volumineux pour que sa consultation ne relève pas d’une décision, les femmes s’imposent (dans toute la force du réfléchi, par elles-mêmes) davantage qu’elles s’imposent à. Elles ne revendiquent ni ne conquièrent le droit d’être naturelles (elles seraient impudiques), mais celui de ne pas l’être (sensuelles plutôt) ; elles affirment la possibilité de l’état de nature dans la société même où elles évoluent (le désir à supplanté la pudeur qui n’est plus la question). Corps et esprit et corps malgré l’esprit.

C’est le surgissement du naturel dans ce qu’il a de plus organique et en dehors de l’épiphanie du désir, qui paraît gore. Le photographe le sait : les poulets éviscérés, non sans humour noir rouge, par des mains baguées ou de la viande sanguinolente dévorée crue sont ainsi bien plus trash que des cuisses écartées. L’aile de l’angélisme s’est fait plumée. Vous reprendrez bien du noir et blanc ? Surtout si la jeune femme qui vous le propose menace de vous embrocher si vous refuser. La ménagère pin-up qui faisait l’article s’est fait la malle, elle vous coupera l’herbe sous le pied avec sa tondeuse de bûcheron. Les clichés redeviennent photo de publicité et ne sont en aucun cas reconduits sous le prétexte d’être détournés. On n’a que faire de la soubrette, complètement éclipsée par la riche femme du monde.

Pochette contre le mur, ce n’est pas elle qu’on y plaque pour lui faire rendre son tablier.

Le troisième œil

Voyant, le spectateur n’est-il exempt de tout voyeurisme ? Témoin, il devient immédiatement complice puisqu’il se substitue à l’œil de celui qui attrape l’autre par sa prise de vue. Par l’enregistrement qu’il permet, l’appareil fixe le regard qui, un instant soutenu, devient subi dans la durée.

Cette photo me rappelle une des scènes réussies de l’adaptation cinématographique (moyenne, comme on pouvait s’y attendre) de l’Insoutenable légèreté de l’être, où Tereza vient demander à Sabina, la maîtresse de son mari, de poser nue pour elle, reprenant ainsi possession du corps offert à Tomas. Tereza demeure à l’abri derrière son objectif (de vengeance) jusqu’à ce que Sabina impose l’inversion des rôles et fasse sentir à sa mitrailleuse que le modèle n’est pas plus un objet que la photographe ne reste objective, Tereza ne peut s’emparer d’elle qu’en se destituant de soi. Lorsque cette influence réciproque des subjectivités devient claire, la volonté d’écrasement se transforme en un jeu de domination quasi amoureuse. De l’ire au rire et de l’arme aux larmes.

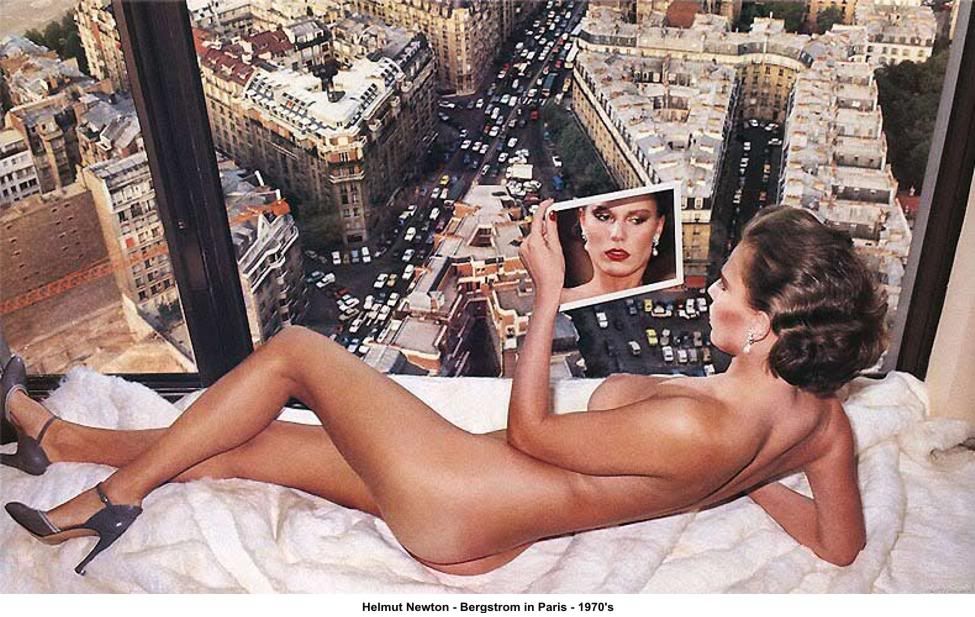

Mais revenons à notre photographie : le spectateur ne prend pas part au jeu de séduction. Il semble même en enfreindre ses règles par sa non-participation : hors-jeu, ne tirerait-il pas la soumission simulée vers l’assujettissement à une domination réelle ? Mais est-il vraiment hors-jeu ? Il partage l’œil du photographe qui n’est pas confondu avec le caméraman mais partage avec lui l’usage d’un objectif. L’introduction de la caméra dans la photo prévient en quelque sorte le spectateur de voyeurisme puisqu’il n’assiste pas à la scène sans y être invité : le troisième œil sous-entendu par le photographe est implicitement contenu dans la caméra. La mise en abyme est très forte : elle réussit à nous rendre conscient de notre position de voyeur, dans la mesure où, par le biais de l’objectif que présuppose la photo, on s’identifie spontanément à celui de la caméra, puis à se rire de notre malaise grâce au jeu de renvoi entre la caméra à la photo, qui introduit une certaine distance et rend possible le détachement. C’est de la représentation.

La mise en abyme n’est pas tout à fait exacte, s’il est vrai que la caméra dépasse l’appareil photo : c’est bien que l’on se fait des films. Le fantasme n’est pas plaqué sur un objet, il est joué, projeté sur la femme qui lui donne forme.

La pellicule ne tire pas un trait sur l’identité de cette femme qui impressionne - modèle la bande par les reliefs de son front, son nez et sa bouche, et offre son paysage intérieur. Les vignettes épousent son visage, semblent émaner de son corps et même ne faire plus qu’un avec lui lorsqu’elles se métamorphosent en vertèbres radiographiées à partir du cou.

A gauche, un tronçon de corps blanc et soyeux comme une statue de Rodin, qui appelle le toucher en toute chasteté.

Au milieu, un miroir nous offre le recto de ce corps, offert à l’objectif du photographe, avec lequel nous nous identifions. Et cependant, quoique voyants, nous nous sentons voyeurs : la photo est décentrée par rapport à la prise de vue qui y a lieu. On ne voit pas uniquement le corps de face, tel qu’il est présenté, mais nous en surprenons aussi une partie de dos, qui, coupée du visage qui en est propriétaire, est aussi surprise que la paire de jambes aiguillées qui jette un froid pont entre le tronçon-statue et le corps vivant. La chaire pressée par la main est très proche de nous : on touche à ce que l’on (ne) devrait (que) voir.

Au milieu, toujours, la petite silhouette de l’homme de la situation, qui nous met dans l’embarras.

Il faut arriver complètement à droite, au troisième personnage de la scène, pour trouver notre avatar – âme sœur, si vous vous sentez d’humeur plus lyrique que numérique. Cette femme qui ne paye pas de mine, assise devant une fenêtre ouvrant à l’arrière-plan sur la ville, a la même fonction que la silhouette noire à l’embrasure de la porte du fond dans les Ménines de Vélasquez ; elle est la projection de notre observation dans une situation où les reflets perturbent le regard. Alors que les lois de l’optique nous mettent (en garde en nous mettant) dans le doute, elle est la garantie de ce que nous pouvons voir sans être voyeurs. Grâce à sa présence, nous ne restons pas en plan et pouvons nous situer à celui du voyant et de sa boule de cristal en chambre noire.

Mise en scène, la photographie n’a plus rien d’obscène. Elle dépasse toujours son propre cadre tout en ménageant un hors-champ. C’est une synecdoque à elle toute seule, à double entrée : le visage est l’expression de la personne toute entière et le corps cadré de celle-ci envisage la personnalité. Au cœur de ce chiasme, le cadrage, qui fait du reflet (précision mimétique de l’appareil) une représentation (artistique qui tient du 3ème et du 7ème art mais n’a curieusement pas de place assignée). Peinture et photographie sont en miroir – médiation entre l’imitation et l’intertextualité (interpicturalité n’existe pas, il n’y a que des littéraires pour se plier ainsi les cheveux en quatre – et aimer ça, par-dessus le marché). On notera néanmoins que la femme n’est pas entièrement divinisée : on peut la saisir (son reflet n’est plus fugitif) et elle peut s’échapper (dans la ville qu’elle surplombe avec un calme olympien et à laquelle ses talons la prédestinent).

Sur ces abymes vertigineux, un chut libre.

23:42 Publié dans Cheese ! *flash*, Souris de médiathèque, Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : berlin, photo, décorticage

20 décembre 2009

La Petite Catherine de Heilbronn, d’Heinrich von Kleist

[Je vous ai mis la virgule, j’ai eu un instant de flottement à l’oral pour savoir où s’arrêtait l’origine de l’héroïne et où commençait le nom de l’auteur. Je suis inculte, mais je travaille à y remédier.]

Mardi. Le marathon de Censier à Porte de Clichy en valait la peine. Grâce aux indications de Palpatine qui commence à avoir l’habitude de mon sens de l’orientation pour le moins approximatif, je trouve sans problème, quoique sans y avoir jamais mis les pieds, les Ateliers Berthier, sorte de immense hangar qui me rappelle ceux de l’aérodrome de la Ferté-Allais, où il y a de l’espace pour toutes sortes de métamorphoses possibles. Les gradins sont constitués de bancs bien plus confortables qu’il n’y paraît, et c’est plutôt une bonne nouvelle s’il est vrai que la pièce dure plus de deux heures sans entracte. Un peu inquiets de l’absence de visibilité causée par la brume qui enveloppe les décors mais envahit aussi la salle, on prend place au milieu de l’avant-dernier rang. Même si la brume ne se dissipera pas vraiment et que le contour des visages demeurera adouci, la vue est imprenable, elle nous plonge dans le brouillard des sentiments encore plus que de l’intrigue – comme je le souligne en sortant, alors qu’on marche sur la scène, de plain-pied avec le premier rang des spectateurs, ces derniers ne devaient pas se trouver face à la même densité et si l’expression des visages était sans doute plus nette, l’émotion ne devait pas l’être autant, et les décors faisaient sûrement plus carton-pâte. La distance crée une atmosphère de mystère, de laquelle émergent la silhouette de façades gothiques, de pans de murs découpés, pas vraiment des ruines, mais qui les évoquent sans peine au début de la pièce, située dans une forêt épaisse.

Théobald Friedeborn s’avance face à nous, dépose son chapeau à terre, visiblement craintif. La voix qui lui répond, sortant de nulle part, derrière le public, pourrait être celle d’une puissance surnaturelle, et cette origine présumée ne disparaît pas totalement même lorsqu’il devient clair que c’est à un tribunal que Théobald fait face. Ou à une assemblée secrète. Un invisible groupe qui a le pouvoir de juger. On ne sait pas vraiment, plongés que nous sommes au milieu d’une forêt sombre, et les accusations de sorcellerie que le plaignant dirige contre le Comte Wetter von Strahl feraient plutôt pencher pour un conseil de druides dotés de pouvoirs magiques. Le comte aurait séduit Catherine, la fille de Théobald, une enfant de quinze ans chez qui rien ne laissait présager une telle folie ; il faut donc que le comte en soit le responsable (ou la cause ?). L’intrigue, qui porte bien son nom, se constitue peu à peu, au fur et à mesure que les questions de la voix organisent les accusations tantôt véhémentes, tantôt désemparées du digne et vieil homme. J’allais dire qu’elle se constitue peu à peu sous nos yeux : manifestation de la puissance magique de la parole et du pouvoir de l’hypotypose. It conjures up the whole story ; Théobald serait presque devenu conteur d’un récit fantastique.

Ce n’est qu’au bout de longues minutes que j’émerge une première fois de ma fascination, et à peine ai-je le temps de pouvoir penser « oui, je suis fascinée » que cette fascination a suspendu ce bref instant d’interruption. Les associations d’idées ont à peine le temps de se dérouler dans mon esprit qu’elles sont déjà enrichies d’une nouvelle chaîne, de nouvelles répliques concentrant la densité, le tout devient plus complexe. Les maillons sont pourtant infimes. C’est par exemple la constatation du père, « elle a disparue », dont les mots eux-mêmes disparaissent, assourdis par l’obscurité brumeuse. La voix est interpellée, et reprend : « -Disparue ? ». Trop magique, la jeune fille n’a pu s’évaporer. Cet évanouissement rend pourtant sa force à un mot facilement jeté comme conclusion à une scène d’un récit. Elle disparut. Comme si l’existence n’était plus certaine dès qu’elle n’est plus attestée sur l’instant. Comme si une personne cessait d’exister pour une autre lorsqu’elle n’est plus devant cette autre, parce qu’elle cesse d’être pour l’autre. Et si Catherine avait disparue simplement parce que son existence n’est plus tournée uniquement vers son père ? On ne sait pas si le Comte l’a séduite, mais il l’a bien ravie (à son père).

On serait tenté d’adopter l’explication rationnelle de la séduction malgré l’incrédulité du père (ou malgré sa croyance en l’intervention d’une puissance démoniaque), lorsque le Comte Wetter von Strahl, loin d’être un criminel en cavale, est cité à comparaître. La version qu’il donne est opposée, quoique non contradictoire avec celle de Théobald : il n’a rien demandé à la jeune fille, mais celle-ci l’a suivie comme une esclave dévouée, et à chaque fois qu’il a tenté de l’éloigner et de la renvoyer chez son père, il l’a de nouveau trouvée sur son chemin. Il n’avait pas même jamais vu la jeune fille avant qu’elle n’entre dans la pièce où il se trouvait pour affaires avec son père, cette première rencontre où la jeune fille est tombée à terre comme foudroyée, et après laquelle elle est allée jusqu’à se briser les jambes en sautant par la fenêtre pour le suivre. Ce n’est pas que le Comte réfute les accusations du Théobald, son témoignage les infirme sans qu’il paraisse vouloir se défendre. On le sent plus agacé par la présence importune et envahissante de Catherine que soucieux de se décharger d’une quelconque responsabilité. A moins que le Wetter von Stahl ne soit trop bon acteur, on ne peut pas croire le Comte contre Théobald, pas plus celui-ci contre celui-là. A moins que… dans ce doute qui subsiste, on s’aperçoit que c’est le public qui est constitué comme juge*, que c’est nous, la montagne de gradins, qui sommes le monstre invisible devant lequel Théobald s’est découvert. Mais nous revient-il vraiment de juger ?

L’arrivée de Catherine empêche de se prononcer, quel que puisse être le verdict. En servile adoratrice, cette jeune fille frêle et pâle se jette aux pieds du Comte dès qu’elle l’aperçoit. Si elle lui demande quoi répondre, ce n’est pas qu’elle craigne un bourreau, mais qu’elle cherche un conseil auprès de celui qu’elle a désigné comme son soutien. Le Comte ne sait que faire de l’enfant, ni nous de cette affaire. De même que la brume, loin de se dissiper, devient plus dense et plus opaque à mesure qu’elle est éclairée, sous l’éclairage de ces différents témoignages, le mystère s’épaissit. Il n’y a pas d’explication rationnelle qui tienne, et pourtant Catherine n’est pas folle. Obstinée, mais non butée, pas même muette, puisqu’elle parle lorsque le Comte le lui demande, reprenant à son compte l’interrogatoire mené par le tribunal, elle ne sait pas. « Je ne sais pas », étonnée. Son visage fin et pur interroge, levé, lumineux, celui qui mène l’interrogatoire. Il va falloir juger, c’est une nécessité, mais le jugement premier, judiciaire, laisse place à une ébauche de jugement dernier, dont la clôture ne peut que nous échapper. Le public est destitué de sa fonction de juré, mais l’exercice de son jugement n’en est que davantage nécessité : pas d’avis à se faire, d’opinion à adopter, de vérité à établir en traçant un point à l’endroit où l’on devine que les segments narratifs se recoupent, il va falloir chercher à comprendre.

Le tribunal se dissout. C’est un non-lieu. Nulle part dans un décor fantastique. Entre les scènes, l’obscurité se fait, et les éléments du décor se mettent en mouvement comme d’eux-même, comme des fantômes, comme les maisons de la Ville morte. Je dois être gamine, mais j’adore. Ils bougent, pivotent, et se ré-agencent, font disparaître le lieu de la scène qui vient de s’achever et ouvrent à d’autres possibles, forment un village, créent une pièce, dévoilent l’intérieur d’une église ou d’un palais. Il ne doit pourtant y avoir que trois ou quatre de ces ensembles, dont peut-être deux ou trois mobiles, mais le décor semble toujours reconfiguré - mouvant.

C’est un non-lieu. Ne pas pouvoir trouver la vérité n’empêche pas de la chercher, l’impossibilité se fait même pressante. L’histoire continue, à moins qu’elle ne soit suspendue, comme la vérité, et que ce ne soit une autre histoire qui commence. Une histoire aux rebondissements clairement identifiables, où l’on oublie un peu la petite Catherine, pas bien encombrante, une ombre à la fidélité canine, pure, transparente, diaphane dans sa robe beige fluide, presque invisible.

Cette nouvelle histoire tient de la « story ». Comme cette distinction de Kundera ma plaît bien et que je ne résisterai probablement pas à la ressortir, autant la définir tout de suite. La « story », c’est l’enchaînement causal d’actes, de gestes, et de paroles, qui n’a rien à voir avec l’essence du roman (à transposer par l’essence de la pièce dans notre cas). C’en est en quelque sorte le résumé, la trame qui nous apparaît bien pauvre quand on la raconte à quelqu’un en espérant lui communiquer l’enthousiasme de notre lecture, le résidu d’une lecture précipitée, ce qui est adaptable (d’où le choix du terme anglais – « story » est devantage du côté de Hollywood qu’ « histoire ») tandis que ce qui fait l’essence du roman ne peut être que transposable. J’allais ajouté que c’est ce qui reste quand on a tout oublié, mais c’est inexacte. Il n’y a rien que j’oublie plus rapidement que le prénom des personnages ou le détail d’une intrigue un peu complexe, tandis que certaines découvertes de traits de caractères ou de mode d’envisager l’existence, certains échos, bref, tout ce qui fait l’ ‘atmosphère’ d’un roman, s’enracinent bien plus durablement dans ma mémoire ou mon imagination.

Synopsis de la story ? On y trouve Cunégonde, une jeune femme enlevée par un amoureux qui se venge de n’en être pas l’amant, enlevée à son ravisseur par le comte, qui découvre en la captive la femme qui lui cherche des noises pour une histoire de propriété de terrains. Mais il tombe sous le charme, et le litige est enterré avec la hache de guerre et la promesse de mariage. Wetter von Strahl aurait en effet reconnu en elle la femme vers laquelle un ange l’avait mené en rêve à la Saint-Silvestre, alors qu’il était donné pour mort. Vous avez du mal à suivre ? Ce n’est pas bien grave, cette « story » qui constituerait l’intrigue principale de n’importe quelle autre pièce n’est que la trame sur lequel le motif de Catherine peut être brodé et ainsi se révéler. Cette dernière réapparaît lorsque la maison du comte prend feu ; elle y est présente car elle vient de remettre à Wetter von Strahl une lettre où il apparaît clairement que les intentions de Cunégonde ne sont pas si désintéressées qu’elle veut le faire croire. Alors que le comte vient de sauver sa promise des flammes, cette dernière réclame un portrait qu’elle a laissé derrière elle et que Catherine, par dévouement pour le comte, s’empresse d’aller chercher. On sent que le comte commence à osciller lorsque, Catherine revenue avec le portrait, Cunégonde se plaint qu’elle ait oublié l’étui. Voilà Catherine revenue dans l’intrigue, ou plutôt son histoire se réinscrit sur la story qu’elle masque et relègue en arrière-plan. La conduite de la petite Catherine relance le mystère de son dévouement désinteressé, un amour a-passionnel, qui n’aurait finalement par grand-chose à voir avec de quelconques sentiments. Son attachement à Wetter von Strahl n’est pas de tendresse ou de désir, progressif, fragile, relatif ; il est, comme une évidence, d’emblée, entier et inamovible, absolu.

Chaque personnage porte en lui et à son insu un secret qui, révélé, n’en demeure pas moins mystérieux. L’inébranlable amour de Catherine n’est pas une conviction. Le rêve de Wetter von Strahl ne devrait pas a priori avoir d’emprise sur va vie éveillée – pourquoi en suivre la trace et se lancer à la recherche de la femme aperçue avec pour tout indice le fait qu’elle serait la fille de l’empereur ? La nature de Cunégonde, que Catherine découvre par hasard aux bains, sert à l’écarter de l’intrigue (annulation du mariage) par la mise en lumière de son caractère démoniaque, mais l’existence de ce Frankenstein femelle fatale, qui emprunte ses attraits à tous les siècles et les éparpille pour sa toilette, avant que sa servante ne les réassemble et ne leur redonne vie à coups de soufflet, reste inexplicable. La brume ne se dissipe pas, elle laisse entrevoir.

Wetter von Strahl finit par suspecter que le femme de son rêve pourrait bien être Catherine. Alors qu'elle s'est assoupi, il l'interroge à nouveau (sans témoins cette fois-ci), et s'immisce dans sa conscience par le biais de son double qui habite son sommeil. Sans conteste, il est l'homme qu'elle a vu en rêve, à la Saint Sylvestre, accompagné d'un ange. Le comte reprend la parole de Catherine, ils narrent bientôt le récit à tour de rôle, et finissent à l'unisson : tout concorde. La scène de reconnaissance se déroule ainsi hors lieu et hors temps, tout comme celle de la connaissance (co-naissance à l'amour) avec laquelle elle fait la jonction par-dessus le monde de la "story", en dehors de la réalité sondée par le tribunal initial- infirmation onirique au juge qui souligne que si séduction il y a eu lieu, il a bien fallu qu'elle "se produise en un lieu et à un moment donnés". Les liens se nouent dans la durée, il n'y a pas de coup de foudre sinon sous la forme de ce qui a foudroyé Catherine lorsqu'elle a découvert le comte. La rencontre n'est jamais première, elle n'est que la reconnaissance de ce qui a toujours déjà eu lieu - dans le rêve, cet au-delà inclus dans l'ici-bas de notre vie (oui, les cours sur le songe à la Renaissance, ça atteint). On pourrait dire que leur amour relève de la prédestination, à condition de l'entendre non comme ce qui est inscrit, mais ce qui ne peut pas ne pas avoir lieu à partir du moment où le rêve a fait signe et où l'on cherche ensuite à modeler sa vie dessus pour lui donner sens et cohérence.

Si la répétition du motif du rêve est poétique, celle de son interprétation est plutôt comique : « c’est elle ! » s'écrie Wetter von Strahl lorsqu'il reconnaît la femme dans la petite Catherine, alors que par le même déictique, il a déjà désigné Cunégonde, qui avait prétendu être la descendante d'empereurs. L'interprétation est délicate, mais la véritable reconnaissance est réciproque et l'identité constituée par l'autre : Catherine apprend au comte qu'il est l'homme de son rêve et celui-ci découvre à Catherine son illustre origine (il faut bien que la prophétie soit exacte et on n'est pas à un tarabiscotage de l'action pour faire de l'élue la fille de l'empereur). Le couple est ainsi formé, en-deça du désir que le comte pouvait nourir à l'égard de Cunégonde, et au-delà du dévoument servile de Catherine. On a du mal à parler d'amour, et pourtant la tendresse dont finit par faire preuve Wetter von Strahl n'a rien à voir avec la pitié qu'il pouvait éprouver au début pour la petite Catherine, petit animal dévoué. Il dépose le voile de mariée, promesse de leur union, sur l'enfant-femme endormie, et l'énumération de tout ce qu'elle représente pour lui est reprise par la voix off, qui soustraie par là cet absolu à l'érosion possible du prosaïque. La ligne mélodique qui flotte au-dessus de la "story" et reprend le rêve, la rencontre et la reconnaissance du couple s'achève sur le réveil de Catherine, si brusque qu'il faudrait presque parler d'éveil - la tête levée, bouche entrouverte, profil intense - effleurée par la grâce.

[ J'aligne les mots, ça déborde. Et les acteurs dans tout cela ? Ce sont eux qui permettent mon délire interprétatif. Ils sont formidables, mais on ne le remarque pas, parce que le texte, la mise en scène, les costumes et les décors le sont aussi. C'est lorsqu'un des ces éléments est moins bon que les autres qu'on remarque la part qu'il joue. Mais je découvrais la Petite Catherine de Heilbronn, et je l'ai reçue en bloc. Impossible de mettre en pièces ce qui suscite une telle fascination, je me contenterai de répéter que la mise en scène d'André Engel rendait le texte de Kleist fascinant, tout aussi fantastique que la scénographie de Nicky Rieti.

Catherine était désincarnée par Julie-Marie Parmentier, petite liane anguleuse dont on n'est pas surpris qu'elle puisse "disparaître", belle mais pas séduisante, intense dans sa fragilité.

Hélène Fillières, grande, séduisait par la beauté menaçante, maléfique, de sa Cunégonde.

L'interprétation qu'a donnée Jérôme Kircher du comte était assez suprenante, un peu décalée par rapport au ton de la pièce, mais loin de l'affaiblir par un contresens ne faisait qu'en renforcer le propos. Des résidus d'accent dans sa voix et un ton assez souvent railleurs créaient une distance par rapport à l'émotion ou au caractère dramatique de la situation sans que cela y nuise à l'intensité - au contraire. Lorsque la comte commente l'attitude servile de Catherine à sa première apparition d'un "vous voyez" sur un ton de je-vous-avais-prévenus, je-vous-l'avais-bien-dit, on n'a pas envie de rire (l'agitation des cordes vocales est vite étranglée par une légère angoisse) : le mystère n'en est pas moins entier, plus opaque encore de résister à la démystification de l'humour (corrosif sous son air de légèreté - je ne vous fais pas le coup du *Kundera power*, mais le coeur y est). Même chose pour l'interrogatoire qu'il fait subir à Catherine, lors duquel il n'hésite pas la provoquer par des insinuations qui l'accusent lui - pour la pousser à bout, mais la voie/x est sans issue.]

* (si, si, il y avait une astérisque, dans le quatrième paragraphe) "[...] Le théâtre, dit-on, est un lieu codé où il est naturel de montrer des gens représentant des situations, reproduisant des scènes venues d’ailleurs, autre chose que leur propre vie. Le théâtre implique donc un «suspens de vie» nécessaire à faire voir l’acte de montrer.

Celui qui pratique l’acte de montrer s’appelle : l’acteur. Sa fonction implique celui qui pratique en retour l’acte de regarder, de spectare, celui-là s’appelle : le spectateur.

Cette relation existe sans problème tant que l’on ne remet pas en cause ce sur quoi elle repose : le suspens de vie.

Même si on admet que la vie peut très bien ne plus être suspendue par la représentation, c’est-à-dire si on refuse l’axiome le plus fondamental du théâtre pour lui substituer l’axiome contraire «L’acte de montrer est suspendu», nous opérons un retournement dont deux conséquences au

moins sont riches de promesses, l’une concerne l’acteur, l’autre le spectateur ou le public.

L’acteur ne «joue plus le Jeu» dans tous les sens du terme. Il ne reproduit plus des scènes venues d’ailleurs. Il ne dit rien en dehors de sa propre vie, et lorsqu’il ne s’agit pas de sa propre vie, il ne dit rien en dehors de l’intelligence qu’il peut avoir de lui-même si sa propre vie changeait. En effet, l’acteur n’est pas toujours un acteur mais une infinité d’autres personnes. L’acteur n’a pas toujours été un acteur et ne le sera pas toujours.

C’est donc à lui-même, en tant qu’il sait qu’il n’est pas toujours un acteur, que la mise en scène s’adresse et son seul but consiste à révéler ce simple fait : un ou plusieurs individus existent là avec la violence inouïe de leur intimité.

L’intimité des gens ne se contemple pas, sans au moins courir le risque de se voir soi-même surprendre dans une situation d’indiscrétion susceptible de gêner ou de créer des problèmes. Or, le théâtre, jusque dans ses formes les plus modernes, laisse toujours de côté la responsabilité de ceux qui viennent regarder. [...] A contrario le nouvel axiome : «L’acte de montrer est suspendu» implique la responsabilité de ceux qui voient.

[...] Le public a toujours été considéré comme étant au-dessus de tout soupçon.[...] Il n’est jamais renvoyé à ses propres insuffisances mais toujours aux insuffisances de la scène, c’est cela qui l’autorise à juger.

[...] Or s’il éprouve des difficultés à comprendre le pourquoi de sa présence, le spectateur doit désormais chercher à la justifier. Il n’est plus là pour regarder et entendre mais il doit entendre et regarder afin de comprendre pourquoi il est là. II doit se plonger au coeur du sujet, il s’anime du souci de comprendre. Il entre soudain dans un rapport actif avec un théâtre qui est passé de l’état de sommeil à l’état de veille."

Réflexions d’un metteur en scène sur un spectacle au-dessus de tout soupçon

André Engel, brochure programme du TNS, 1978

Curieux ces motifs qui se lient lors d'expériences très proches - l'irruption des retardataires dans la salle de cinéma, la mise en scène de Platée, et celle de la Petite Catherine, maintenant. J'ai trouvé ces propos dans un dossier sur le site du théâtre de l'Odéon, et passé un instant où je n'ai strictement rien compris à ce qui me semblait être de l'origami de cheveux (même plus pliés en quatre à ce niveau-là), je crois que j'ai commencé à comprendre, et que la partie sur le spectateur (pas celle sur l'acteur, en revanche) serait même ce que j'avais pressenti sans réussir à l'exprimer clairement (si tant est que ce soit clair ici - mais cela se devine mieux, sans doute).

15:56 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : théâtre, décorticage

25 octobre 2009

Lire (le Roman de la) Rose et voir rouge

Envoyer sur les roses

Le Roman de la Rose est un ouvrage du XIIIème siècle, et pour l’occasion, je vous autorise toute la paranoïa superstitieuse associée à ce chiffre. Il a été écrit par quatre mains, ce qui fait deux mains gauches, soit deux fois plus qu’il n’est tolérable ; Guillaume de Lorris aurait pourtant du savoir qu’il ne fallait pas remettre son travail de De Meun (Jean de son petit nom). La niaiserie du début pouvait passer parce que c’était mignon tout plein, le narrateur qui nous conte comment, en songe, il est entré dans un magnifique jardin et a fait la rencontre de maintes allégories, toutes plus fantastiques les unes que les autres.

N’allons pas voir si la rose…

La rose est naturellement l’allégorie parmi les allégories. Elle est belle, sent bon, mais éloigne par ses épines. Un véritable bouton (purulent) : il suffit d’y toucher et on en fout partout. Le narrateur s’éprend de la rose dès qu’il la voit et est entêté de son parfum. Il va devoir endurer maintes souffrances et surmonter moult obstacles avant de pouvoir l’approcher. Je vais finir par croire que ce n’est pas un hasard si, entre toutes les fleurs, la rose est devenue la métaphore pour la jeune fille aimée : il faut croire que l’amant trouve dans ses épines de quoi aiguillonner son désir – qui s’y frotte s’en pique. Rassure-vous, sa beauté n’aura pas le temps de se fâner, l’amant va la cueillir bien avant, malgré quelques difficultés : « Par cette sente petite et exiguë, ayant rompu la barrière avec le bourdon, je m’introduisis dans la meurtrière, mais n’y entrai pas à moitié. J’étais fâché de ne pas aller plus avant, car je ne pouvais passer outre. Je n’eus de cesse que je n’eusse fait davantage ; je réussis à y mettre jusqu’au bout mon bâton, mais l’écharpe demeura dehors avec les marteaux pendillants ; je fus très mal à l’aise, tant je trouvai le passage étroit ; j’observai que le lieu n’était pas coutumier de recevoir des péages, et que nul avant moi n’y était passé. » Voilà qui est déflorer une métaphore trop mignonne ! Une fois qu’on a ôté les épines, c’est le pied.

Rosa, a, am, ae, ae…

Comme le vase est étroit, je vous ai ôté les feuilles avant de vous offrir le bouquet. Mais voilà, il était en réalité aussi touffu que le problème épineux. On y trouve des dieux (antiques), Dieu (chrétien), et mon Dieu (juron du lecteur qui en a assez) : Antiquité, christianisme et amour courtois médiéval, du trois en un, qui forme une nouvelle trinité païenne.

Alors que Guillaume de Lorris faisait dans l’accumulation et le superlatif, les digressions juxtaposées de Jean de Meun virent au bordel, dont la tenancière serait le Vieille, ancienne prostituée qui jouerait volontiers les proxénètes et prodigue ses conseils comme les lenae des poètes érotiques romains. On trouve de tout : des références à Ovide, Platon, Aristote, Cicéron, un passage sur l’alchimie, un mini-traité de physique sur la réfraction de la lumière par les miroirs ou les comètes… J’ai coutume de considérer les digressions comme croustillantes, encore faut-il qu’elles s’écartent de quelque chose pour mériter leur nom.

Ce roman informe a par conséquent un petit goût d’infini. Le début semble maladroit comme une description de première rédaction : il y a machin, qui est comme ci, machin, qui est comme ça, puis truc, qui est encore plus comme ci, et bidule beaucoup plus comme ça. Les superlatifs s’étouffent, on rajoutera quelques contradictions pour faire glisser. Ainsi, Beauté –blonde, évidemment- est à la fois « grêle » et « grassouillette » ; je ne sais pas s’il faut voir dans le second adjectif qu’elle semblait fort appétissante, ou si la Beauté, toute subjective, est prête à répondre aux goûts de chacun.

C’est répétitif, mais on accorde au narrateur le bénéfice du doute : peut-être le roman va-t-il quelque part. Encore aurait-il fallu pour cela que son premier auteur n’ait pas l’idée sotte et grenue de mourir. Son successeur, après quelques velléités épiques, se trouve las et, indécis quand au cours à donner aux événements, préfère bavasser. Alors pour discuter, ça discute : les personnages exposent leurs théories sans se soucier de savoir s’ils sont écoutés, miment le dialogue, créent des scènes et donnent la parole à d’autres – un comble pour des prosopopées.

Un herbier de pétales flétris

Qu’est-ce qui peut bien plaire dans ce fatras ? Ce doit être le plaisir de gloser, que les universitaires auront en commun avec Jean de Meun, qui adore s’écouter parler. « Je vous en [ndlr : le Parc céleste, où se trouve le « fruit du salut » - renversement méritoire] parle en général, et je m’en tairai aussitôt, car à vrai dire, je n’en sais proprement parler, vu que nulle pensée ne pourrait concevoir, ni bouche d’homme recenser les beautés sublimes, le prix inestimable des choses qui y sont contenues [..] ». Les cinq pages suivantes vous feront comprendre qu’il s’agissait d’une prétérition.

On s’emploiera donc à trouver une cohérence à ce qui n’en a pas, et à considérer les bavardages intempestifs comme les exposés de doctrines sur l’amour qui permettent d’en dresser un panorama aussi complet que possible : la Raison fait l’éloge de l’amour du prochain et de l’amitié ; l’Amour, du romanesque et de la courtoisie ; Vénus, de l’acte sexuel qui permet de perpétuer l’œuvre de Dieu à travers les générations (si on ne fait pas grand cas de l’adultère, on garde tout de même une caution morale supérieure).

Le seul trait commun que je peux trouver aux deux auteurs dont l’un est courtois, raffiné, et l’autre, plus cavalier, c’est l’obsession de la totalité. Le premier essaye de l’atteindre par une énumération interminable, le second en procédant à sauts et à gambades (sans la légèreté de Montaigne, malheureusement), en compilant de fragments d’encyclopédie présentés sous forme de dialogues ou discours rhétoriques. Ou comment déceler dans le roman un genre qui phagocyte tout le reste.

On peut du reste remarquer que le titre n’est pas la Rose, mais le Roman de la rose, celle-ci devenant un complément très secondaire. Le narrateur est bien plus amoureux qu’il n’aime sa bien-aimée, qui n’a aucune personnalité, ni son mot à dire, elle est réduite à sa fonction de but vers lequel tendre. L’amour n’est que littérature et il y a fort à parier que celui-là finit avec celle-ci : sitôt cueillie (ou possédée, selon que vous parlez du comparant ou de la comparée), la rose disparaît dans les brumes du songe écourté : « je cueillis à grande joie la fleur du beau rosier feuillu, et j’eus la rose vermeille. Alors il fit jour et je m’éveillai. » Un point de plus pour Kundera : « Les grandes histoires d’amour européennes se déroulent dans une espace extra-coïtal ». Rose n’est que prétexte à prose – c’est l’amour-poésie.

22:14 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : lecture, livre, décorticage