10 octobre 2009

Giselle 2/2

La distribution (des prix)

Commençons d’abord par les mauvais points pour ne pas finir sur une note sévère.

Un blâme est décerné à Myrtha. Quand j’ai vu le programme, j’ai regretté que les misérables nous aient collé Cozette. Maintenant qu’ils l’ont nommée étoile, il faut bien qu’ils la distribuent, de préférence là où elle ne fera pas trop de ravages. Le problème, justement, c’est que le rôle de Myrtha en exige. Palpat’ s’extasie d’incrédulité : « Mais elle n’a rien compris au film ! Elle n’a pas l’air de savoir qu’elle est censée être à la tête d’une armée de zombie. » Elle n’a pas un charisme démesuré (il n’est pas impossible d’y lire un understatement, si vous êtes très méchants), et les seules frayeurs qu’elle aurait pu nous inspirer auraient été techniques, mais force est de reconnaître qu’elle a été très rassurante de ce côté-là (vous voyez que je peux être une Myrtha aussi gentille que la sienne – j’ajouterais même dans un élan de bonté qu’elle a le visage sombre de l’emploi et le costume blanc). Rien de terrible (dans toutes les acceptions), elle est simplement transparente (idem). Au lieu de régenter son royaume d’un pied de fer dans un chausson de satin et d’organiser le bal des fantômes, elle paraît presque rassurée lorsqu’ils apparaissent : ils la protègent, on la verra moins. Rien à voir avec Delphine Moussin que j’avais vu dans ce rôle la première fois – maintenant, comme elle a vieilli, elle a le droit de jouer les jeunes premières.

Un avertissement est décerné au couple de paysans. Pourquoi pas un blâme ? L’étoile se doit de donner l’exemple ; c’est comme lorsque des frères et sœurs font des bêtises ensemble, c’est souvent l’aîné qui trinque (censément plus responsable que le petit frère ou la petite sœur, qui se prend néanmoins sa dose d’engueulade, d’où l’avertissement).

Un premier accessit est octroyé aux deux Wilis.

Un premier prix est décerné à Nicolas Paul, qui campe un Hilarion des plus expressifs.

Le premier prix à l’unanimité du jury (entre mimy et la souris, il y a un monde) revient à José Martinez. Pas besoin d’être bon prince pour reconnaître qu’il en a été un de formidable. Presque trop de classe pour être un goujat. Mais ne soyons pas plus royaliste que le roi, il a déjà sa botte de lys sous le bras (c’est ce qu’il arrive lorsqu’on a mal fait son marché de demoiselles et que le fruit a été gâté avant que d’avoir été mûr).

Une ovation est réservée à Aurélie Dupont. Prix d’excellence.

- Un discours, un discours !

La pauvre a perdu haleine, j’y suppléé.

Eloge funèbre d’une morte amoureuse

(Théophile était vraiment épris d’Eros et Thanatos).

Aurélie Dupont ne minaude pas : son personnage est une jeune fille, peut-être un peu naïve, voilà tout. Sa danse a la simplicité de la paysanne qu’elle incarne, sans aucune gangue de rudesse ni colifichet de midinette. Giselle aime danser, mais ne cherche pas à se montrer, aussi les arabesques de sa variation du premier acte savent-elles rester discrètes, et sa légèreté ne pas dégénérer en frivolité.

Elle ne cherche pas à faire d’effet et la pantomime s’en trouve d’autant mieux intégrée à la danse proprement dite. Il n’y a d’ailleurs qu’avec ses talents de comédienne que cette gestuelle codée ne me paraît pas artificiellement insérée entre les variations pour faire avancer l’intrigue. La première fois que nous l’avions vue dans la Dame au camélias, ma mère m’a dit qu’elle avait complètement oublié que c’était de la danse, on se serait cru au théâtre ; Aurélie Dupont réussit parfaitement à rendre une dimension dramatique à la danse « narrative ». Son jeu de scène est tel que la frontière entre chorégraphie et pantomime s’en trouve amoindrie : celle-ci de code devient geste (dansant), pendant que chaque pas de celle-là devient significatif.

Son sens de la nuance efface encore la netteté manichéenne d’une autre frontière, celle qu’il existe entre la raison et la folie. Je n’ai pas même vu de « scène » de la folie : plutôt un esprit fragile qui déraisonne, qui se défait sous nos yeux. Sa danse même s’effiloche, on retrouve un bout de glissade tantôt si insouciante, le souvenir d’un bras ondoyant, l’esquisse d’un rond de jambe, et dans tout cela, l’oubli de leur signification. Par sa trahison, Albrecht ôte tout sens à des gestes que Giselle pensait ne pouvoir être adressés qu’à elle et qui, dès lors qu’ils ne lui sont pas exclusivement destinés, deviennent purement formels – d’où le caractère machinal des reprises d’enchaînements. Elle se remémore les gestes passés et ne peut les reproduire jusqu’au bout tant ils lui sont devenus absurdes. La folie mentale dans laquelle elle glisse lentement (et pour cause, ce n’est pas un état stable, tout au plus l’éloignement de la solidité que peut fournir une raison ferme) précède donc l’épuisement physique qui n’en sera que la conséquence finale, la manifestation tangible.

La petite paysanne ne serait pas Giselle si elle ne devenait pas Wilis ; elle n’est presque jamais aussi vivante (dans nos esprits) que lorsqu’elle est morte (et ressuscitée en esprit). Il faut croire que d’esprit à esprit le courant passe mieux. Comme toute légende, c’est encore une affaire d’immortalité : *Kundera power*. Du moment que vous êtes bien mort (comme il faut), vous demeurez bien vivant (beau souvenir). Il y a des gens, comme ça, qui ont réussi leur mort : Isadora Duncan, par exemple, étranglée par l’un de ses voiles ; et d’autres qui se rendent en un brouillon : Barthes qui passe sous un tramway, pour autre exemple. La mort est un accident aussi bête dans un cas comme dans l’autre, mais tandis que le voile de Duncan la raccroche à l’histoire de la danse, la roue du tram n’a pas grand-chose du destin littéraire : pas de lien avec l’art, l’accident absurde sera classé bête et méchant.

Revenons à nos moutons éthérés : les troupeaux de Wilis (rha les traversées en arabesques… ) au milieu desquels Giselle réapparaît. Comme M. Denard l’explique parfaitement ici, le fantôme de Giselle prend vie sans qu’elle comprenne trop comment, l’énérgie l’anime pour ainsi dire malgré elle. Elle reprend vite ses esprits en reprenant la maîtrise de son corps (ce qui représente tout de même un tour de force pour une fille qui a perdu la raison et dont le cadavre repose dans une tombe), juste à temps pour pouvoir sauver Albrecht de la vengeance des Wilis. Non content des dégâts provoqués au premier acte, il vient en effet troubler le sommeil paisible de sa mal-aimée, sur la tombe duquel il est venu se recueillir (pris de remord ? d’amour ?). Pas rancunière pour un sou, elle va tout faire pour le sauver, lui ou peut-être d’abord l’idéal de son Amour, dont il n’est que le prétexte (Hilarion est balancé à la flotte sans que cela l’émeuve outre mesure – mais il fallait bien une peine pour l’exemple, sinon on ne mesurerait pas le risque encouru et la tension dramatique serait moindre).

L’apparition de Dupont au deuxième acte est divine, ses arabesques plongées retenues et ses équilibres étirés. En la voyant, j’ai repensé à ce que nous avait dit la prof de danse la veille pour travailler la souplesse des bras, que l’ondulation de l’épaule-coude-poignet devait se penser comme la retombée d’un voile de soie qu’on a lancé. La soie n’est pas choisie par hasard ou par snobisme d’une matière « noble », mais parce que le tissu a une façon particulière de voler, un peu comme les palmiers dorés de feu d’artifice (la comparaison tordue de la comparaison n’est pas d’elle mais de moi, vous vous en serez douté). Ce qu’il y a de plus immatériel chez la Giselle de Dupont, la soie, ce n’est pas le tulle (la gaze ?) de son costume, mais sa manière de se mouvoir (et d’émouvoir).

L’irréel n’existe pas, il n’apparaît que par contraste, n’est rien d’autre que ce contraste : blanches Wilis dans la forêt noire ; immatérialité du geste soulignée par la matérialité du tissu ; le fantôme de Giselle évoluant autour du corps d’Albrecht ; vie et mort d’un acte à l’autre (je vous le disais bien qu’Aurélie Dupont est très forte pour estomper les frontières). C’est bien parce que l’irréalité est question de contraste qu’on peut renverser ses lieux communs et déplacer les douze coups de minuit à midi – je ne sais plus si c’était dans un poème de Senghor ou une nouvelle de je ne sais plus qui que j’ai observé ça (remarque précise et constructive, I know).

Un bon danseur rajoute de l’expression (de l’artistique, on dirait en patinage) à une technique impeccable ; Aurélie Dupont est d’emblée expressive, par sa technique. Elle est en-deça de la danse : elle n’interprète pas une variation définie ; elle est son personnage et les mouvements qui en surgissent se trouvent par un extraordinaire hasard coïncider avec la chorégraphie établie, la rejoignent naturellement. Je dois sûrement me répéter, mais Aurélie Dupont, c’est la Berma de la danse.

16:09 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : ballet, danse, chorégraphie, décorticage, garnier

04 octobre 2009

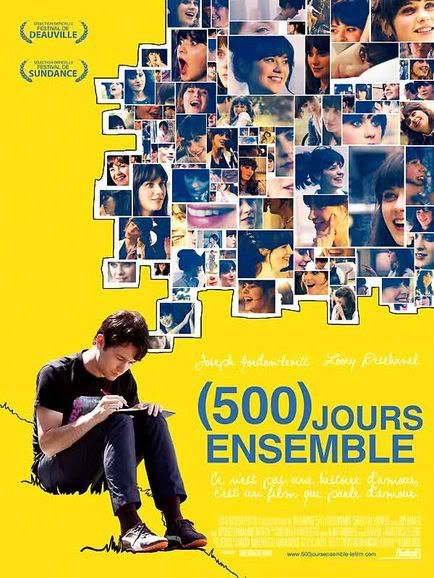

(500) jours ensemble

[Spoilers]

Les parenthèses du titre sont curieuses, comme si le nombre de jours était incertain ou insignifiant par rapport au fait d’être ensemble. Il s’avère pourtant n’être pas à débattre ; on comprend vite que les parenthèses transforment les trois chiffres en compteur à avancer ou remonter le temps, et ainsi naviguer dans ce film qui parle d’amour sans pour autant être une histoire d’amour, ainsi que nous avertit l’affiche. Ecrit en blanc sur jaune, ce pourrait bien n’être pas sérieux : toutes les bonnes comédies romantiques fonctionnent comme anti-conte de fées. Méfiance, donc. Ou plutôt, toute confiance, en très bon public de ce genre, j’emmène ma grand-mère voir « une comédie romantique » américaine.

Et pourtant, le film tient ses promesses : loin d’écarter les passages obligés (fascination pour les yeux, maladresse du garçon, intérêt de la fille contre toute attente, jeux complices idiots, balade chez le disquaire etc.), il les intègre, non tant pour les renverser, que pour les inscrire dans un cadre plus large qui en interroge la portée. Ce qu’il s’emploie à déconstruire, c’est l’idée de destin, le fameux « parce que c’était lui, parce que c’était moi », auto-justification spécieuse du coup de foudre.

Le personnage de Summer (Zooey Deschanel) est un premier élément, dans la mesure où cette fille, contrairement à Tom (Joseph Gordon-Levitt) qui va en tomber amoureux, ne croit pas au grand Amour (elle grimacerait de la voir écrit avec une majuscule, pour vous donner le ton), à la possibilité de trouver l’homme de sa vie et autres grands chevaux sur lesquels grimper pour que tourne manège. La comédie romantique de base vous la ferait changer d’avis pour les beaux yeux du gars, hop là, c’est encore plus beau quand on a cru que ça ne marcherait pas ; c’est là que le film aurait « failli ».

Déconstruire l’idée de destin n’est pas facile, s’il est vrai que ce que l’on fait pour s’en détourner est précisément le moyen qu’a choisi le destin pour nous y faire tomber (cf. Œdipe). C’est pour cela que la comédie romantique, qui s’ingénie à s’écarter du couple toujours déjà défini du prince et de la princesse, parce qu’il fait s’embrasser les contraires et qu’ils finissent fatalement heureux (mariés et envahis d’enfants ou non, seule concession à la modernité), n’est qu’un conte de fées, quand bien même elle proclame le contraire. Le tonnerre des débuts orageux est justifié par le coup de foudre final – c’est vrai, quoi, le tonnerre précède toujours l’éclair.

Comment le film s’y prend-t-il alors pour renverser les codes d’un genre qui fonctionne sur le renversement ? Comme toujours, tout est question de forme, bien plus que de contenu (les conceptions de Summer sur l’amour auraient très bien pu être renversées par le coup de foudre). La meilleure trouvaille de ce film, d’ailleurs mise en avant dès le titre avec les parenthèses, c’est bien la non linéarité chronologique. Loin de brouiller les repères, les va-et-vient dans le temps de cette relation en donnent l’ossature et empêchent qu’elle ne soit qualifiées d’histoire d’amour. Très rapidement, on apprend que Summer et Tom n’étaient pas a priori faits pour s’entendre, qu’une histoire a pourtant démarré et qu’elle est au point mort. Le suspens n’est pas placé dans la question de savoir s’il va la récupérer (on comprend vite que non – puis cela ne ferait que redoubler la comédie romantique, déjà présente avec la situation initiale), mais dans l’enquête qui devrait nous apprendre ce qui clochait. Là finit la comédie romantique et commence le « film qui parle d’amour ».

La répétition, en ôtant à la linéarité chronologique tout sens prédéfini, est un procédé très efficace : un moment vécu fournit un indice pouvant se transformer en « preuve » une fois intégré à une hypothèse d’interprétation. Par exemple, le motif de la balade chez le disquaire : donné seul, il est l’occasion d’un désaccord mineur (goût musicaux différents) par rapport à la sortie à deux qui en permet l’expression ; répété, il devient un motif de l’obsession de Tom pour Summer ; enfin, sur recommandation d’une gamine qui se pose comme expérimentée et dont on ne sait pas d’où elle sort, réintégré dans un contexte plus large, (Summer traîne des pieds, et décide ensuite de rentrer chez elle pour cause de fatigue – elle ne prétexte pas la migraine, mais c’est tout juste), il est révélateur du comportement de Summer à l’égard de leur histoire. Dès lors, force est de reconnaître que le non-respect de la chronologie ne conduit pas au désordre, mais a sa propre cohérence ; la linéarité, parce qu’il y en a bien une, est celle de la compréhension progressive de sa situation par Tom. On pourrait parler de désillusion, mais il faudrait alors prendre garde de préciser que c’est à propos de lui-même, et non de Summer, qu’il devient lucide.

Tom a beau avoir très clairement senti les points que Summer a mis sur les « i », il ne se raconte pas moins des histoires. Une fois que la répétition de certaines scènes en a élargi le champ, on comprend que l’histoire des premiers jours (enfin premiers temps, laissons-le rêver un peu, tout de même) est le film que s’est fait Tom, qui a réalisé son propre montage à partir d’une sélection de phrases et d’épisodes qui réunit ensemble devenaient significatifs et encourageaient à penser que leur relation pouvait devenir une histoire. Qu’il se soit « fait des films » est rendu évident à deux reprises : lorsque, invité chez Summer après leur séparation, l’écran est divisé entre « les attentes » et « la réalité », avec à gauche le scénario comédie romantique (regards, discussion, baisers de préliminaires) et à droite ce qui le contrarie (attention portée aux autres, silence, solitude dans la foule de la fête) ; puis lorsqu’il va cacher ses pleurs dans une salle obscure et que s’étant endormi, il se retrouve le héro malmené de vieux films noirs et blancs. Dans ces deux cas, il est explicite qu’il s’agit d’une construction personnelle, et il n’est pas anodin que cette évidence n’apparaisse qu’après l’histoire d’amour. Cette dernière n’en était en effet qu’une forme implicite.

[A ce titre, l’affiche est assez réussie : l’espèce de bulle de photos de Summer qui semble reliée à un Tom pourvu d’un cahier semble suggérer qu’il écrit son journal. La déséquilibre entre une seule grande photo de Tom, et Summer fragmentée en de multiples vignettes n’est pas seulement là pour donner à chaque acteur une place d’égale importance. La cohérence du film qui donne pourtant une image kaléidoscopique de Summer, est à trouver du côté de Tom : c’est lui qui écrit son histoire, dont Summer est un personnage avant d’en être la co-auteur.

A cela s’ajoute les couleurs : des couleurs primaires, c’est le rouge (le magenta, si vous voulez chipoter) et sa symbolique en gros sabots qui est exclue. Comme dans l’affiche des Chansons d’amour, vous noterez. Visiblement, je ne suis pas la seule à l’avoir remarqué. ]

En somme, il n’y aurait pas eu d’histoire d’amour parce que Tom s’est raconté des histoires. N’allons pas trop vite en besogne (je sais, je suis gonflée de dire ça au milieu de ma deuxième page Word, mais vous commencez à être habitués –sinon vous ne lisez pas même cela). Toutes les histoires ne sont pas bonnes à jeter ; certaines, au contraire, qui relèvent du jeu, créent une véritable complicité entre les deux énergumènes : le petit délire de jouer à avoir un « chez soi » commun chez Ikéa est de cet ordre. Mais cette historiette est partagée, ce que n’est pas l’histoire d’amour, construite par Tom seul.

Cette autopsie d’une histoire d’amour ratée ne débouche pas sur histoire romantique depuis le coup de foudre jusqu’à l’indéfini du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » (ça me semble contradictoire dans les termes, mais passons) versus lucidité cynique « on ne se raconte jamais que des histoires : l’histoire d’amour n’existe pas », mais donne l’ossature d’une relation amoureuse, montre que ce qui importe en premier lieu dans une histoire d’amour, c’est qu’elle soit une histoire, et une histoire écrite à quatre mains. Pas de bricolage avec une réalité dont on délaisserait les aspects déplaisants, mais construction volontaire d’un sens. Une illusion constitutive, dont il ne s’agit pas de se débarrasser, mais de prendre conscience. Après, paresse aidant, on donne moins au sens celui d’une signification que celui d’une linéarité… – fate is back !

Il est finalement beaucoup plus instructif qu’il ne se passe « rien ». Non que rien ne se passe, mais que la chose attendue ne survienne pas. Vous me direz peut-être que c’est parce que je suis en train de découvrir Rohmer, mais ce qui aurait pu avoir lieu mais ne s’est pas produit est formidable, à condition bien sûr que la potentialité ait été effectivement possible (le premier qui me renvoie à l’argument du Dominateur ou à l’être en puissance d’Aristote, je l’explose) : c’est la sensualité de la main de Vermeer qui ne caresse pas celle de la jeune fille à la perle ; c’est l’exposition en vitrine de la collectionneuse ; c’est la nuit chez Maud, où l’on ne peut pas dire qu’ « il ne s’est rien passé » sans pour autant qu’il se soit passé quelque chose ; c’est la fin incertaine de Square de Duras… (500) jours ensemble déjoue lui aussi les attentes du spectateur, ce destin ex machina.

Si c’est lorsqu’il ne prend pas que l’on voit comment fonctionne le destin, son échec ponctuel ne signifie pas la démonstration de son inexistence. Il est déplacé, voilà tout. Et puis, il faut que la déception (des attentes) ne soit pas trop amère : alors on laisse à un bel inconnu le soin de passer la bague au doigt de Summer (qui se met à croire au destin, tout simplement parce qu’elle a construit une histoire cohérente qui vient justifier ses choix et à laquelle elle a donné ce nom), et comme après la pluie vient le beau temps, après Summer, on propose Autumn à Tom. Comme quoi les beaux jours ne sont pas question de météo. Du coup, exit le destin, qui laisse la place au hasard. *Kundera power !* C’est formidable le hasard : c’est exactement la trame des coïncidences que l’on choisit de transformer en destin ou non. Cet emploi est si tentant que l’on ne parle guère du hasard que pour désigner la forme originelle du destin. Aristote vous le confirmerait, lui qui définit (avec la simplicité retorse qui est la sienne) le hasard comme « cause par accident concernant celles parmi les choses en vue de quelque chose qui relèvent du choix réfléchi ». Bref, on ne pourrait parler de hasard que lorsque la chose aurait pu se produire suite à une décision. Il n’y a guère que Kundera pour penser la hasard jusque dans son insignifiance : il parle alors de « coïncidence muette » (il y a un mémoire là-dessus à la bibliothèque de P3, il faut que j’aille le lire !).

A une autre échelle, le déplacement du destin serait celui du film tout entier, comme quelque chose réalisé à partir d’un matériau de récupération, ainsi qu’en témoigne le générique et sa délicate dédicace à l’ex du réalisateur qu’il qualifie de « connasse ». Cette dédicace, tout en prenant le contre-pied de ce que toute ressemblance avec des personnes réelles est le fruit du hasard (encore lui), indique que le film est ce qui vient donner un sens à un échec. Le sens à trouver logerait donc bien moins dans un quelconque destin que dans la création (du film pour le réalisateur, des plans d’architecture pour Tom).

Voir tout se ramifier, ça m’excite terriblement le neurone. Je dérive sacrément, avec ça. Contrairement à mes élucubrations, le film est drôle. Le film par son montage, non par ses dialogues, ce qui est plus fin (maintenant, si c’est Hugh Grant et sa tête de boulet craquant, même une réplique comme « This one is plastic » lancée à la véritable catastrophe de fille qui vient pour arroser ses plantes dans le Come back peut me faire marrer – je suis très bon public, ne l’oublions pas). Les juxtapositions offrent des contrastes qui font sourires : par exemple lorsque Tom compare sa vie sentimentale avec ses amis qui n’ont rien à lui apprendre puisque l’un est avec sa copine depuis la 5ème et que l’autre n’a pas vu une fille de près depuis environ la même époque. Et puis, il y a des fous rires désamorcés en sourire, comme lorsque la voix off annonce qu’il y a deux catégories de personne dans la vie ; on attend un truc puissant un peu concept et là, on retombe dans l’évidence même : les hommes et les femmes, Tom appartenant à la première catégorie, Summer, à la seconde. S’ils finissent (commencent, plutôt) par sortir ensemble, c’est simplement parce que les schémas de séduction sont déjà en place. Et la fiche descriptive de Summer par un arrêt sur image le confirme avec humour : taille, moyenne ; poids, moyen ; pointure, légèrement au-dessus de la moyenne.

En somme, une comédie qui n’est pas romantique mais qui parle d’amour sans faire d’histoire. Ce blogueur a raison de parler de « grand petit film », parce qu’il est très bon, l’air de ne pas y toucher…

22:47 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : film, cinéma, décorticage

18 septembre 2009

Mannequins avachies : marques à vau-l’eau

La posture voûtée des mannequins ne va pas en s’arrangeant. Elles ne tiennent même plus debout et s’affalent – et pas de tout leur long, sauf chez Longchamp.

C’est la crise, sûrement. On ne trouve pourtant pas grand-chose de nerveux dans les postures de rentrée, déjà croulantes comme de vieux camemberts. Quand il s’agit d’IKKS, on veut bien comprendre : la ratp a revu la courbe de ses fauteuils à la baisse, façon ado mou et renfrogné qui, tout à sa console de jeux (enfin, au portable qui en tient lieu), glisse jusqu’à envahir votre espace vital de ses genoux, promus au niveau de sa tête. Il faut que le client puisse se reconnaître, alors on fait faire la poupée de son au mannequin en la posant sur une caisse en carton – emballé, c’est pesé.

Qu’on ne vienne pas prétexter les mêmes causes pour les grands couturiers (même si dans les faits, ce sont surtout les mannequins qui sont grands) : la clientèle de Max Mara et de Valentino n’est pas particulièrement visible dans les transports en communs (j’en connais un qui va protester, mais je n’ai pas parlé de Kenzo ni de Givenchy, Versace et d’autres encore, alors pas question de broncher). Ici on est avachie comme on est à Megève, c’est une question de mode. Que la publicité montre le vêtement ? On écarte le problème avec les cuisses.

Valentino a plus d’un mauvais tour dans son cabas, c’est ainsi, et on ne montre pas Longchamp du doigt en disant que c’est lui qui a commencé : menteur copieur. Qui, malgré toute la noirceur plombante, fait pâle figure auprès de l’original (qui lui a refermé les cuisses le dossier).

Non, l’intimidation ne fonctionne pas. A peine voit-on rouge.

On n’a pas forcément l’air plus aimable ni plus farouche chez Max Mara, mais on n’a pas l’air d’une brute qui ne s’est pas lavé les cheveux depuis quinze jours. Le bénéfice du doute leur sera accordé : les coutures de leurs pantalons sont impeccables, garanties jusqu’au grand écart ; nous en informer est louable (quoique vu les prix, c’est un dû, m’enfin).

Les jambes nues, on les croise ; la publicité se fait sous le manteau. Mais on ne se redresse pas, ça c’est bon pour les voleurs de sac – pas tou-che-euh !

La position frontale a ici plus de sens que chez les saintes Valentina, déjà au tapin tapis lorsqu’elles lancent leur regard de défi. Elle est encore habillée, et délicieusement, encore. La position de la main droite est douteuse, ou plutôt, elle ne l’est pas du tout, à en juger par la suite.

Aucun problème de coordination, elle ne tâchait pas d’attraper le bord de sa veste. Ce qui évite que la marque s’en prenne une, et l’éloigne de toute possible vulgarité (encore qu’on puisse y tomber par la description, rien de tel dans l’image elle-même), c’est la main de fer hors du gant de velours – de cuir, vous chipotez. Toujours est-il qu’elle le froisse et que cela vaut avertissement : interdiction à toute vieille peau étrangère de toucher, quand bien même on voudrait faire rimer position affalée avec lascivité.

Provoquant parce que suscitant et interdisant tout à la fois, un peu comme l’Olympia de Manet – mais l’élégance exclut la prostituée, alors on remonte à la source qui prend la main de la Vénus d’Urbino, de Titien. La marque se défend bien. Ne pas toucher mais voir : regardez bien ce magnifique ensemble Max Mara, regardez comme est ajustée la jupe, regardez la coupe de la veste, jusqu’à sentir l’épaisseur du tissu, regardez - mais vous ne toucherez pas à ces articles hors de prix : le luxe est sauf. La haute couture joue de sa position de grande visibilité, qui implique du même coup inaccessibilité.

Le risque de vulgarité donné d’une main est repris de l’autre, et ce geste retient finalement bien plus l’attention que les autres photos de la campagne – si renversante le mannequin soit-elle (ou ses cheveux, peut-être).

Tant que je suis dans les rapprochements noués par les cheveux, une réminiscence face à une dernière publicité, celle de Marion Cotillard pour Dior.

On la voit de dos, ou plutôt on ne la voit pas – seulement le décolleté du dos, sublime, et la tête reste dans l’ombre. De même que dans la Venus à son miroir de Vélasquez, le visage ne nous est donné que dans le miroir, comme si la beauté ne pouvait être qu’une image, une composition nécessitant un cadrage et donc une subjectivité.

Dior ne nous conduira pas à nous interroger pour savoir s’il y a mise en lumière de la nature de l’actrice (un reflet bien cadré d’une personnalité qui reste dans l’ombre) ou si l’égérie n’est que la photo d’identité sur le CV de la marque – la sac est là, achetez-le, emportez l’image avec, ne nous prenez pas la tête. Et je m’arrête avant que le lecteur réincarné en reine du pays des merveilles ne réclame la mienne.

22:53 Publié dans D'autres chats à fouetter | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décorticage, pub

01 septembre 2009

« C’est réjouissant de méchanceté »

S’était délecté le professeur de français en hypokhâgne, après nous avoir rapporté les propos truculents de Debussy (if memory serves) sur Wagner (de ça, je suis certaine). Il nous lisait parfois quelques extraits à la fin des cours, histoire de nous mettre en appétit –ce qu’il nous avait d’ailleurs très littéralement souhaité à midi une, après un passage de Mort à crédit où le dégueuli coulait à flots (curieusement, nous étions moins pressés d’arriver à la cantine tout d’un coup). Il ne faudrait pas que je me mette à introduire toutes mes notes par une anecdote de prépa, mais c’est précisément cet enthousiasme délétère et délecté que m’a immédiatement rappelé le dossier du numéro de l’été du Magazine littéraire.

Comme le suggère la couverture, se bouffer le nez peut avoir quelque chose de jouissif. Pour celui qui se déchaîne, bien sûr, mais aussi pour le bien peu stoïque spectateur qui prend un plaisir sadique à assister à l’étripage, sans risquer le masochisme ni la mauvaise conscience, puisqu’il peut sans risque, confortablement installé sur une falaise (suave mari magno) devant son poste de télévision, s’identifier superficiellement à la pauvre victime et condamner celui qui s’acharne sur elle. Cette analyse, très juste concernant les émissions de télé, qu’elle envisage, ne me semble pas pouvoir s’appliquer pleinement aux délicieuses haines d’écrivains, peut-être moins vides, malgré leurs allures de dispute de cour de récréation, que les ‘débats’ TV. Après tout, une dispute peut très bien être une discussion savante et celle-ci, récréative sans être puérile.

« Il y a des temps où l’on ne doit dispenser le mépris qu’avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux », assène Chateaubriand.* Alors que le mépris largement dispensé sur les plateaux télé s’éparpille et perd de sa force à vouloir tirer un bon mot, il ne perd rien de sa savoureuse puissance dans les duels entre littérateurs, pour qui tous les mots sont bons donc permis, et qui, par leurs attaques mêmes reconnaissent la valeur de leurs adversaires. L’indifférent ne serait pas insupportable, vrai ? Le lynchage auxquels certains se livrent ne dilapide jamais le texte : l’attaquant prend souvent l’homme et non son œuvre comme cible, comme s’il sentait qu’il ne peut rien sur le texte. Et même si l’un et l’autre devaient être indissociables, l’absence de transposition (qui déjà y confinait) se donne alors comme pure mauvaise foi, puisque vicieusement l’attaquant s’évertue à déclarer inaudible un style auquel il se rend sourd.

Si les piques des écrivains sont si réjouissantes, ce n’est pas seulement parce qu’ils savent manier les mots comme personne, mais parce qu’en artistes, ils ont le coup (d’œil) juste. Un direct, en somme. Qui cependant ne défigure pas vraiment l’adversaire ; plutôt une pique assez puissante pour l’embrocher et nous en faire apprécier la substance après l’avoir cuisiné. Lorsque Sainte-Bave ** s’acharne sur Hugo, on ne peut pas s’empêcher de reconnaître qu’il crache vise juste :

« Un écrivain de goût et modéré finirait admirablement plus d’un de ses paragraphes avec la phrase par laquelle Hugo commence les siens. Hugo dans l’expression, rencontre souvent ce qui est bien, ce qui est lumineux et éclatant, mais il part de là pour redoubler et pour pousser à l’exagéré, à l’éblouissant, à l’étonnant. Du Parthénon lui-même, il ne ferait que la première assise de sa Babel.

[…]

Le talent puissant de Hugo est devenu de jour en jours plus gros, pour ne pas dire grossier.

Victor Hugo :

Grossièreté. Malices cousues de câble blanc. »

Ce qu’il montre du doigt, c’est bien ce qu’il fallait d’abord toucher du doigt, i.e. la particularité stylistique, qui pour n’être pas nécessairement appréciée n’en fait pas moins la valeur propre à l’auteur. Toujours le détail qui (définit le) tu(e).

« Pour être méchant, il ne suffit pas de vouloir, il faut d’abord savoir faire mal »***, d’où que le plaisir à suivre ces combats de coqs à plume serait avant tout la joie de goûter leur intelligence. Ce qui n’empêche nullement d’être d’intelligence avec eux (on a souvent un favori entre ceux qui s’empoignent), encore qu’on puisse s’amuser tout autant, voire plus, lorsqu’on n’apprécie ni l’un ni l’autre, puisque, au plaisir d’entendre l’un se faire dire ses quatre vérités en rythme ternaire, s’ajoute celui de constater toute la mauvaise foi avec laquelle s’acharne l’attaquant. Les plus beaux combats sont entre adversaires de même talent. Que Saint-Simon ne s’inquiète pas trop sur le mal de sa méchanceté, l’intelligence peut faire feu de tout bois contre ceux qui sont simplement ‘bêtes et méchants’.

* Cette citation fait partie du florilège de pique, qu’on trouve dans Le Magazine littéraire, n°488, p.102. Elles sont inégales, certaines d’inconnus peu illustres, et tendent parfois vers la blague carambar du littéraire, mais ça ne m’a pas empêché, l’accumulation aidant, de m’étrangler d’un fou rire toute seule sur mon lit.

Quelques-unes pour la route :

« M. Rochefort, croyons-nous, souffre déjà d’une blessure qui ne cicatrise pas. C’est sa bouche. » Bierce

« La nature a horreur du Gide » Béraud

« Un cocktail, des Cocteau » Breton (c’est mignon tout plein, non ?)

« Dieu n’est pas romancier, M. Mauriac non plus. » Sartre, who else ?

« Zola – C’est un porc épique. » Barbey d’Aurevilly

« Tant et tant d’arrivisme pour si peu d’arrivage » Dali sur Aragon

Où l’on voit le prestige des institutions :

« Maurice Ravel refuse la Légion d’honneur, mais toute sa musique l’accepte. Ce n’est pas tout de refuser la Légion d’honneur, encore faut-il ne pas l’avoir méritée. » Satie

« Quatre-vingts ans ! C’est l’âge de la puberté académique. » Claudel

Ma préférée : « Saint-John Perse, mais il a mis le temps » Je ne sais pas qui est Louis Scutenaire, mais c’est là que je me suis étranglée de rire. Peut-être qu’il était tard, ou peut-être est-ce d’avoir vainement tenté de percer un sens possible à ses poèmes.

Et spécialement pour le Vates : *misanthrope power* « S’il fallait connaître tous les gens avec lesquels on a été en classe, ou toux ceux avec lesquels on a été au régiment ! Pourquoi pas tous ceux avec lesquels on a été en omnibus ? » (Léautaud) ; *le sens de la pédagogie* « J’ai l’intention d’enseigner et, si ce n’est pas possible, je giflerai. »

** Je ne savais pas que Proust avait ainsi renommé Sainte-Beuve, mais ça rend sa langue vipérine plus savoureuse encore. Visiblement, la métaphore a du succès : pour Barbey d’Aurevilly, Sainte-Beuve est « ce crapaud qui voudrait tant être une vipère ». D’une manière générale, cracher sur les gens se révèle inspirant, comme pour Ionesco : (à une femme, lui parlant de sa fille) « Elle vous ressemble comme un crachat. » Le portrait est tiré, juré craché, il est ressemblant.

*** idem p.50

11:24 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : lecture, décorticage