19 octobre 2013

Adieux et camélias

Et si c'était par la fin que tout commençait ? Agnès Letestu est seule en scène. Seule. Un rideau de paillettes tombe devant elle sans discontinuer, s'amassant en un petit tas glissant qu'il est de plus en plus dangereux de traverser - les pointes y laissent des sillons comme des larmes sur un visage très maquillé. Des bouquets s'écrasent comme des accidentés de la route ; l'un dérape et fait voler les confettis à terre, bientôt rejoint par une gerbe de roses qui s'éparpillent comme des mikados après le bref instant de panache du lancer. Le corps de ballet et les solistes de la soirée reviennent saluer et la laissent à nouveau seule. Elle salue, une fois, deux fois, plusieurs fois et fait signe aux autres en coulisses de la rejoindre. On veut la laisser savourer son triomphe, personne ne vient. Elle insiste en sachant déjà que c'est peine perdue. Dans ce signe de modestie de l'étoile qui ne veut pas accaparer les applaudissements, il y a pourtant ce soir quelque chose du : ne me laissez pas toute seule.

Les paillettes continuent de tomber, les applaudissements de ne pas faiblir et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce film où les habitants d'un village qui ont trouvé la source d'une eau de jouvence et qui, pour ne pas être découverts, ont convenus d'en finir le jour de leur centenaire : ce jour-là, une grande fête est organisée, au terme de laquelle l'ami le plus proche veille à sa noyade dans la fontaine de la place publique, en lui maintenant la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il ait cessé de respirer. Je ne sais pas pourquoi ce film m'a autant marquée – l'horreur de connaître la date de sa mort, sûrement, et la révélation de la part de tristesse que contient toute fête. Un danseur n'atteint pas le siècle sur scène. À l'opéra, c'est 42 ans. Et l'on continue à vivre ensuite – à danser, même, souvent. Il n'empêche que c'est une fête bien triste, malgré le défilé des amis, professeurs, mentor, partenaires.

Derrière, en Manon, Eve Grinsztajn, magnifique en Manon

(Léonore Baulac a aussi été très remarquée en courtisane).

Le balletomane repère, énumère : Aurélie Dupont, Ghislaine Thesmar, celui-là-je-ne-le-connais-pas... José Martinez est là, aussi, revenu pour repartir une seconde fois, plus sec et fin que jamais avec son jean serré et ses petites lunettes carrées. Son partenaire à la ville et à la scène pendant des années... c'est beau qu'il soit là, à la prendre dans ses bras, avant que le directeur de l'Orchestre de Paris, en compagnie duquel on la voit à Pleyel quasiment à chaque représentation, ne vienne à son tour lui donner un baiser furtif – celui qu'elle a aimé et l'amoureux, tous deux présents.

Agnès Letestu et José Martinez. (Et sur le côté, un photographe qui n'a visiblement pas été briefé sur le côté du rideau auquel il devait se coller...)

On se sent un peu indiscret – bien plus que lorsqu'on observe à la dérobée à Pleyel une de ces jolies robes courtes dont elle a le secret – mais c'est aussi une manière de dire au public que c'est avec lui aussi qu'elle a partagé une partie de sa vie. Celle de ses personnages, qui ne lui ressemblent pas (et c'est tant mieux) sauf peut-être un peu ce soir-là dans l'imagination de la spectatrice que je suis, prompte à entremêler le destin de la dame aux camélias, morte avant même le début de la représentation, avec celle de l'étoile, qui fait ses adieux à l'Opéra et que je crois parfois voir quand je vois Marguerite. De fait, je ne sais si son interprétation a donné le ton à la soirée ou si les adieux lui ont donné une tournure un peu particulière, bien différente en tous cas de celle d'Aurélie Dupont que j'avais pu voir.

* * *

La Marguerite d'Agnès Letestu n'est plus tant une courtisane qui s'éprend d'un homme plus que sa profession ne le permet, qu'une femme mûre qui sait sa position sociale, sait qu'elle déclinera un jour ou l'autre et qui, dans son effort continue pour la maintenir, s'autorise un moment de répit aux côté d'un jeune homme dont les élans l'attendrissent. Lorsqu'elle se laisse entraîner à la campagne, cheveux flottants, son sourire ressemble à un soulagement – comme une malade reconnaissante d'une rémission qu'elle sait pourtant éphémère : c'est une idylle, qu'elle sait utopique.

Ou uchronique : l'instant présent parait toujours à contretemps, vécu comme un souvenir au moment même où il a lieu. L'interprétation d'Agnès Letestu m'a pour la première fois fait entendre dans la partie de campagne le même décalage qu'il y a entre l'histoire de Manon et sa représentation comme spectacle. Ce qui m'avait semblé ne devoir être attribué qu'au théâtre dans le théâtre (les applaudissements du public de danseurs qui ont lieu en musique afin de ne pas se recouper avec ceux de la salle) est en réalité un effet du processus narratif, qui déroule toute l'histoire depuis la mort de l'héroïne, d'emblée présentée au spectateur par la disparition de ses biens lors d'une vente aux enchères. Si les danses de la partie de campagne sont plus enjouées que la musique, que Marguerite, c'est parce que la temporalité est celle du souvenir – lequel n'exclue nullement la souffrance. Elle ne passe pas avec le moment présent, toujours aussi vive à la remémoration, peut-être plus encore de connaître l'issue des événements qui l'ont fait naître. Il en va ainsi de la visite du père, qu'Armand apprend à la fin de l'histoire : le déchirement a déjà eu lieu et, lorsque Marguerite le danse, la douleur est tout entière dans la résignation.

Marguerite donne vie à une histoire déjà achevée, dansée pour en clore le souvenir. Agnès danse ce rôle pour que s'achève sa carrière et ce redoublement finit de boucler le ballet sans que j'y prenne plus part. J'observe tout le troisième acte les épaules de la courtisane tuberculeuse se voûter, ces épaules que j'ai tant de fois eu envie de saisir des deux mains pour les redresser, dans d'autres rôles, où l'on ne se penchait pas sur son passé.

Je ne suis plus vraiment là à admirer Agnès, je suis au fond d'une loge tendue de velours rouge, telle que Marguerite en a peut-être utilisé, loin de l'une comme de l'autre. Je sens la tenture élimée contre laquelle je m'appuie, la chaleur de cet espace intime qui nous sépare de la salle où se trouve tout le public, la distance qu'il y a à l'autre. L'obscurité de la loge m'apparaît un peu plus, en même temps que les profils et les têtes qui s'y dessinent ; le public frappe dans ses mains depuis une éternité, j'en suis presque lassée. Il n'y a plus qu'une immense tristesse. Même pas pour l'étoile qui part, que j'ai pourtant appréciée. Une tristesse vide – comme le vide de la salle au-dessus du public, celui de la scène autour de l'étoile ou celui de la loge que l'on finit par quitter. Les mikados que j'ai fait un détour pour acheter, afin de pallier au manque de porte-cigarette de ma tenue Audrey Hepburn, ne me font même plus rire ; je les grignote mécaniquement et les morceaux que je récupère tout au fond du paquet font des tâches de chocolat sur mes longs gants noirs de soirée.

Je ne suis plus vraiment là à admirer Agnès, je suis au fond d'une loge tendue de velours rouge, telle que Marguerite en a peut-être utilisé, loin de l'une comme de l'autre. Je sens la tenture élimée contre laquelle je m'appuie, la chaleur de cet espace intime qui nous sépare de la salle où se trouve tout le public, la distance qu'il y a à l'autre. L'obscurité de la loge m'apparaît un peu plus, en même temps que les profils et les têtes qui s'y dessinent ; le public frappe dans ses mains depuis une éternité, j'en suis presque lassée. Il n'y a plus qu'une immense tristesse. Même pas pour l'étoile qui part, que j'ai pourtant appréciée. Une tristesse vide – comme le vide de la salle au-dessus du public, celui de la scène autour de l'étoile ou celui de la loge que l'on finit par quitter. Les mikados que j'ai fait un détour pour acheter, afin de pallier au manque de porte-cigarette de ma tenue Audrey Hepburn, ne me font même plus rire ; je les grignote mécaniquement et les morceaux que je récupère tout au fond du paquet font des tâches de chocolat sur mes longs gants noirs de soirée.

18:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, ballet, agnès letestu, la dame aux camélias, garnier

17 octobre 2013

Nicolas et Teshigawara

Apprendre au dernier moment qu'il y a une séance de travail publique avec Nicolas Leriche et que Le Petit Rat a encore quelques places sous le coude, c'est se transformer en mini-tornade pour, en dix minutes chrono, être douchée, habillée, le sac prêt. Sur place, toutes les balletomanes anonymes sont là. Mais c'est encore sur scène que cela parle le plus : pendant une heure, Saburo Teshigawara explique sa philosophie du mouvement, en expliquant le processus de création, tandis que Nicolas Leriche met son corps en mouvement. Au début, c'est trois fois rien : un balancement des bras, des hanches, des chevilles – on dirait un rêveur au bord de la mer. Peu à peu, le mouvement prend de l'ampleur, non pas en termes d'amplitude (à aucun moment le jogging ne risque d'entraver le geste) mais d'espace et de temporalité : on ne sait bientôt plus où il commence et où il finit, quoiqu'il s'agisse de pas extrêmement simples en apparence, essentiellement des marches et des balancements, parfois relevés par un saut à fleur de sol, toujours entraînés dans un déséquilibre perpétuel.

Le flux de mouvement fait penser à une espèce de Trisha Brown minimaliste, qui s'origine dans le souffle et se développe à partir des suites possibles pour un geste donné. La recherche se veut « scientifique » : le mot est répété plusieurs fois mais je crois que, dans le travail de Teshigawara, il signifie plutôt anatomique. Le chorégraphe explore les possibles d'une articulation, en dehors de pas identifiés, et doit pour ce faire lutter contre la mémoire des danseurs, dont le corps a assimilé certaines combinaisons de pas ou de rythmes toujours prêtes à ressurgir. Cette mémoire du corps, indispensable pour apprendre des chorégraphies, devient un obstacle dans la recherche d'un mouvement fluide, « fresh », qui ne soit pas guidé par une écriture mais un souffle : on comprend alors que si Teshigawara ne cesse pratiquement de parler, ce n'est pas tant – pas seulement – dans un but didactique. C'est par la voix qu'il guide le danseur, comme un guide spirituel (ou un dresseur de chevaux sur le bord du manège), qu'il le déroute s'il revient dans le chemin tout tracé de pas identifiés et le pousse à explorer et jouer des possibles de son corps.

Difficile d'imaginer une chorégraphie à partir de là : un tel flux de mouvement, imprévisible et pourtant évident, ne peut pas être écrit sans perdre de sa spontanéité (la fameuse « fraîcheur » dont il est sans cesse question). Pourtant, Teshigawara se refuse à parler d'improvisation. Cela en dit long sur ce qui a cessé d'être une pratique pour devenir une technique, rodée par Merce Cunningham : l'inspiration (à la Isadora Duncan, par exemple) a laissé la place à une théorisation du hasard, l'improvisation devenant une suite de pas ou de phrases chorégraphiques bien définis combinés de manière aléatoire. On ne se laisse plus guider par le souffle, on le retient pour tenir des positions improbables (cf. Cédric Andrieux). La spontanéité n'a plus aucune part dans ce processus combinatoire : pas étonnant que Teshigawara se défende d'improviser. Mais laisser le mouvement naître et se développer selon les possibles entrevus et ressentis à ce moment-là, qu'est-ce sinon la définition même d'une improvisation véritable ? Aucune facilité là-dedans, cela suppose au contraire un travail préalable immense, une pratique quotidienne pour se déprendre des mécanismes attachés à la danse classique et s'interroger sur l'origine du mouvement de manière à ce qu'il paraisse jaillir naturellement ensuite, une fois sur scène.

Ce n'est plus Teshigawara mais Nicolas qui nous fait comprendre tout cela : quittant peu à peu le rôle de traducteur pour celui d'interprète, qui est le sien, il reprend les idées du chorégraphe et les explique à sa manière, partageant quelques anecdotes de ce qui l'a lui-même surpris et enthousiasmé. À chaque fois, il peine un peu plus à rendre le micro, le garde même pour danser. On dirait un enfant qui interrompt ses parents dans la lecture du manuel d'utilisation pour montrer à son ami comment ça marche : non mais regarde, c'est vraiment génial, tu n'avais jamais vu ça, hein, ça change vraiment la manière de ressentir et d'envisager la manière que l'on a de se mouvoir, hein, c'est géant, non ? — Ce sourire... à ses adieux, il ne faudra pas crier bravo mais merci.

Merci à @IkAubert pour les photos.

Et aussi: Amélie, le Petit Rat, Palpatine, @marianne_soph... rajoutez vos chroniquettes en commentaire !

16:20 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, nicolas leriche, teshigawara, bastille

13 octobre 2013

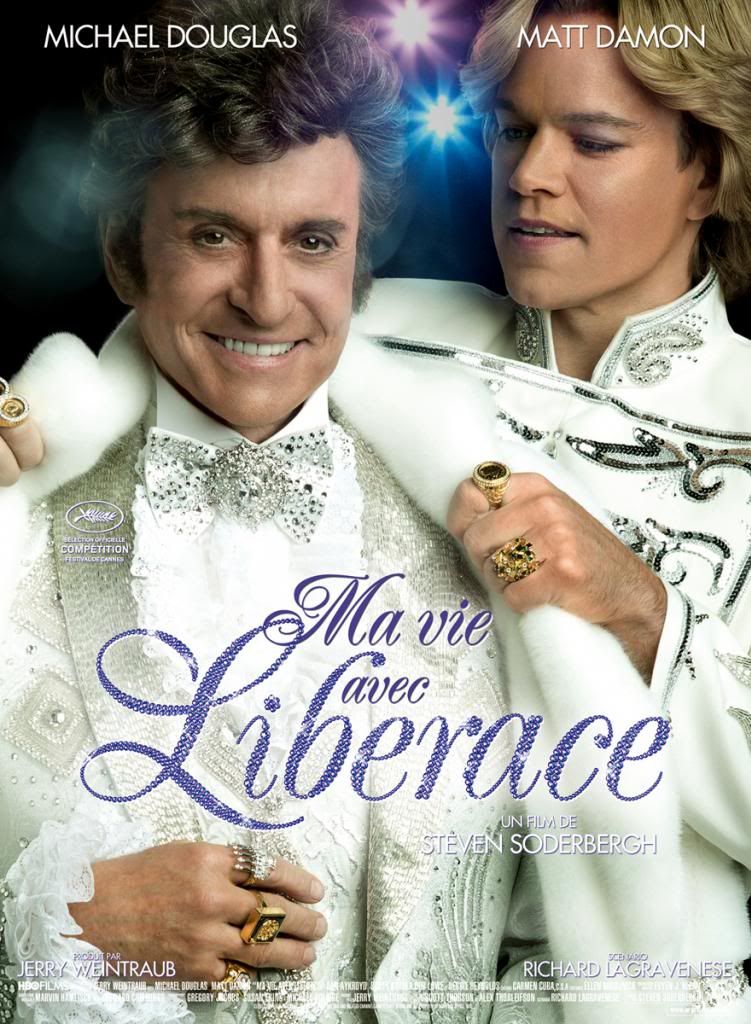

Ma vie avec Liberace

Scott : l'attention de l'amant ou de l'aide-soignant.

Liberace : le narcissisme de la star ou de l'indifférent.

La bande-annonce m’avait un peu échaudée (et la souris, comme le chat, craint l’eau froide). Je ne savais pas si je pourrais résister à tant de paillettes, de bagouses et de costumes kitsch. Mais c’est précisément là que réside l’intelligence du film : avoir créé un décor qui empêche de croire que Scott, le type un peu rustique qui vit dans un ranch avec ses parents adoptifs et les chiens qu’il dresse pour les plateaux de tournage, ne devient le gigolo de Liberace que pour mener le même train de vie. Personne ne rêve de devenir un pianiste à candélabre que l’on admire davantage pour ses tenues extravagantes et son bagou d’animateur que pour son talent – si peu pianiste qu’il a cessé de jouer hors show. Et il faut une sacrée dose d’humilité pour se laisser relooker en grande folle quand on est gay à la Brokeback Moutain (humilité aussi de Matt Damon, terrible avec sa moumoute blonde). Admiratif devant la performance de Liberace, Scott ne cherche pas pour autant à l'approcher ; la rencontre n’a lieu que parce que l’ami qui l’accompagne l’entraîne en coulisses. Difficile de prendre ce jeune homme modeste et effacé pour un opportuniste. Difficile de le croire ébloui par un miroir aux alouettes. Sa fascination pour Liberace est d’un autre ordre, concentrée sur le personnage puis sur l’homme qu’il abrite – comme s’il en pressentait la fragilité.

Lorsque Scott, devenu l'homme à tout faire (tout mais surtout l'amour) de Liberace, le croise à la sortie de la douche, bedonnant, sans perruque, le spectateur est lui aussi interdit : comment un beau jeune homme peut-il réussir à désirer cet autre, vieil et sans glamour ? C’est à ce moment-là que je commence à soupçonner son amour de se nourrir de pitié – sentiments opposés mais qui sont tous deux en continuum avec l’empathie, sur le spectre duquel ils occupent chacun une extrémité. Une bien dangereuse pitié. Non pas comme dans le roman de Zweig, où la confusion des sentiments mène à leur perte une jeune fille handicapée, qui se croit à tort courtisée, et un homme dont la politesse et l'empathie compromettent la réputation : il n'y a pas de méprise entre Scott et Liberace sur la nature de leur relation, seulement une emprise grandissante de celui-ci sur celui-là. Liberace se veut tout pour Scott : ami, amant, frère et père. Il l'adopte, au propre comme au figuré, en échange de quoi Scott accepte d'être isolé de sa famille adoptive et de ne plus sortir (de sa prison dorée) pour ne se consacrer qu'à Liberace.

La nature exacte du sentiment qui les a unis n'a plus d'importance après plusieurs années à faire de l'autre le dépositaire de sa propre vie. Mais lorsque chacun présente à l'autre un miroir dans lequel se retrouver, il suffit que l'un se détourne pour que l'autre soit perdu. Liberace l'a comme anticipé ; il sait que Scott tendra un jour son miroir vers quelqu'un d'autre et, afin ne pas perdre son image, recourt à la chirurgie esthétique pour faire de Scott lui-même son reflet. Ce faisant, il lui offre moins cette opération qu'il ne lui prend son visage. Fatigué de donner, donner toujours, Liberace ne s'aperçoit pas qu'il prend avant d'avoir pu recevoir quoi que ce soit de tous ses prétendants ces prétendus ingrats. Lorsque Scott s'en aperçoit enfin, il est trop tard : Liberace s'est tourné vers un autre amant, plus jeune, et sans lui, Scott ne se reconnaît plus dans le miroir. Le regard qui l'a vu jeune, moins jeune, vieillir un peu, grossir aussi, comme un coq en pâte (le pop-corn comme petit plat de la vie à deux) puis se gonfler sous la muscu et les amphétamines, se déformer lors de l'opération esthétique et enfin se dégrader peu à peu sous l'effet de la drogue, ce regard s'est détourné. Privé de (quelqu'un qui connaisse) son histoire, en manque, Scott est condamné à répéter les mêmes gestes de toxicomane, jusqu'à ce qu'il guérisse de son addiction – à la drogue, à Liberace.

Celui-ci, des années plus tard, atteint du sida, reconnaîtra que, malgré son narcissisme, ils se sont aimés. Je t'aime pour ce que tu fais de moi et pour ce que je suis quand je suis avec toi : la déclaration d'amour quelque peu hallucinante d'égocentrisme, faite par Liberace à Scott dans le jacuzzi au début de leur relation, est reprise au générique, poignante de vérité. Oui, on aime aussi quelqu'un pour ce qu'il fait de nous, pour ce qu'il nous rend vivant. Et tout ce kitsch, qui masquait cet aussi, signifiait simplement : je ne veux pas mourir.

À lire aussi : la chronique de Mélanie Klein

qui s'approprie le pronom possessif du titre.

13:05 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film

04 octobre 2013

Concert pour flûte et souris

L’ouvreur n’a plus de programme et seul Ravel m’est resté en mémoire après le rapide coup d’œil jeté au billet mais les premières notes de la flûte font apparaître Nicolas Leriche sur son rocher : L’Après-midi d’un faune, de Debussy. Pourtant, quelques mesures plus tard, l’imaginaire de Nijinsky a reflué devant la chaleur méditerranéenne et les décors marins d’Afternoon of a faun. Les gréements des archers rendent la vision de Robbins évidente : moi aussi, je vois bleu.

La station balnéaire laisse la place au sanatorium lorsqu’on attaque le Concerto pour piano et orchestre n° 3 de Bartók. Je me demande comment fait Paavo Järvi pour ne pas se retourner et hurler par-dessus le couvercle du piano : « ÇA VA, LES TUBERCULEUX ? » Il n’en fait évidemment rien et la caméra de mon imagination continue à arpenter les couloirs blancs de l’hôpital, s’arrêtant dos à la vitre d’une nurserie : je suis sûre qu’on a planqué un bébé dans le piano, Piotr Anderszewski n’arrête pas de faire des mimiques pleines de pédagogie, d’attendrissement et de voyelles. À ce rythme-là, on apprendrait le solfège avant d’avoir commencé à parler. Langue maternelle : piano. Un peu moins piano quand trois poussées sonores très cuivrées provoquent trois zooms out successifs – l’orchestre dans son ensemble, l’espace scénique, la salle qui l’entoure de ses balcons. Certaines musiques ont cette qualité de vous faire soudain prendre conscience de l’espace qui vous entoure, des volumes vides qui structurent les bâtiments aussi bien que votre vie, pleine d’inattentions – et de faire surgir le silence au sein de la musique, pour Bach ou Ysaÿe. Serendipity soupçonne le bis d’être de celui-là et je n’ai pas grand mal à le croire, tant la musique nous fait voyager à travers les âges de la vie. Je suis sûre que les cahiers de partitions, fermés sur les pupitres, sont des albums remplis de vieilles photographies, marquées d’un halo lumineux semblable à celui qui entoure le pianiste pour ce bis intimiste.

Il ne manquait que la main de Palpatine sur mon genou – appliquée paume conquérante comme un coup de cymbale alors que je l’ai rejoins au balcon et que la Symphonie en trois mouvements de Stravinsky s’ouvre devant nous. Au sens propre : traversée par une contraction tellurique tirée du Sacre du printemps, elle ouvre une brèche – un gouffre –, devant nous, dessiné par le cercle des musiciens qui ne cesseront de danser au bord du précipice, se tordant, se contorsionnant pour ne pas tomber, sans jamais cesser de danser, jusqu’à devenir de petites silhouettes noires de dessin animé, ces mêmes petites silhouettes qui hantent la caverne de Platon l’apprenti sorcier, peintures rupestres déformées par le feu. Fin du morceau : une éruption de lave filmée comme un dessin des siècles passés par Arte, travelling sur la lance dressée d’un Amérindien ou le cou d’un animal fantastique au croisement du diable et du lama.

Le Boléro de Ravel mérite d’être vu d’en haut, pour repérer les instruments qui, un à un, entrent dans la danse, à commencer par le tambour et son bruissement imperceptible. Je mets plusieurs mesures à le repérer : le musicien est immobile à force de concentration et rien ne bouge que ses poignets. J’imagine déjà les crampes comme le jour, l’un des premiers en conduite accompagnée, où j’ai emprunté le périph’ bouché et ma cheville s’est crispée de devoir sans arrêt lever le pied pour n’avancer qu’avec l’embrayage (flex n’est pas la position naturelle du pied chez la danseuse, même amateur). Deux poignets pour tenir le même rythme d’un bout à l’autre et soutenir l’ensemble de l’orchestre, c’est un peu le défi du danseur sur sa table ronde, voué à aller au-delà de l’épuisement. Un à un, les instruments à vent s’approchent du cercle, solennel, de ceux qui jouent déjà et attendent, approchant leurs lèvres de l’embouchure, de sauter le pas, le premier souffle comme un soupir résolu où puiser l’énergie pour aller jusqu’au bout. Petit à petit, le son lève et Paavo Järvi, presque impassible au début, fait des gestes de plus en plus puissants pour soulever cette pâte sonore, toujours plus lourde des sonorités incorporées, jusqu’à ce que l’on arrive au point limite où l’on ne sait plus qui, de la musique ou du chef, dirige l’autre. Juste au moment où il semble sur le point de perdre la main, où elle menace de devenir incontrôlable, il s’arrache à sa fascination et finit enroulé dans un coup de baguette, face au public.

22:22 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, odp, bartok, debussy, ravel, stravinsky