26 juillet 2010

Cagouilles et bisouilles

A Rouffignac, je suis la fille du cagouillot. Ne cherchez pas dans un dictionnaire, cela n'existe pas plus que l'escargotier ; simplement, ici, on n'est pas héliciculteur mais éleveur de cagouilles. Vous pouvez aussi entendre parler de « Slak », avec un « k » sonore, comme dans « berk », moyen infaillible d'identifier un Néerlandais si jamais il n'était pas grand et blond. En général, ils ne s'approchent pas trop du stand, et se contentent de pointer les bocaux du doigt, dès fois que la bestiole ne soit pas vraiment morte et qu'elle vienne leur coller un bisou baveux. L'invisible périmètre de sécurité autour du stand est également respecté par quelques Français, qui doivent craindre de se faire magnétiser s'ils approchent trop et que toutes leurs pièces s'envolent de leur porte-monnaie. D'autres sont plus courageux mais non pas téméraires ; ils collent leur bedaine à la nappe verte, la tête obstinément penchée vers les produits à examiner, qu'ils ne relèveront sous aucun prétexte, et certainement pas celui de répondre aux « bonjour » réitérés qu'on leur lance. Variante possible : le nain pique-assiette qui s'engouffre toutes les tartines de mousse d'escargot en dégustation, tandis que ses parents s'appliquent à ne rien acheter.

La dernière espèce nuisible au vendeur de cagouilles est quant à elle résolument casse-couille : un « fin connaisseur » vient vous expliquer que lui, les cagouilles, y les ramasse, et il les cuisine avec un p'ti verre de vin blanc et du piment d'espelette, y vous dit que ça – ça serait une bien bonne idée, entre nous, mais il continue, c'est qu'y s'y entend, et propose au p'ti gars de lui donner sa recette, parce que y vous dit que ça – ou presque, parce que quand même le beurre d'ail, c'est quek'chose aussi, c'est bien bon, surtout là quand vous saucez avec du pain, parce qu'y met du vrai beurre, hein, pas d'la margarine, avec de l'ail du jardin. Il aurait presque la larme à l’œil avec son Bourgogne, ça l'empêche de voir les Gros gris qu'on vend, et dont il constaterait en les goûtant que cela n'a rien à voir, que la chair est beaucoup plus tendre, parce que l'escargot vit quelques mois au lieu de plusieurs années. Puis on les fait jeûner, pas dégorger. Là, généralement, ils sont surpris et tendent l'oreille, juste le temps d'entendre que la bestiole se durcit contre la souffrance lorsqu'on lui en fait baver avec du gros sel, et d'être vexés. Là, enfin, l'amateur rentre dans sa coquille et se sauve son oseille en refusant de prendre une douzaine au beurre d'ail.

Il ne faudrait pas croire que la menace vient toujours des clients, elle peut surgir tout près de vous, de votre côté du stand, et vouloir votre peau. Surtout si vous êtes de sexe féminin, dépourvu de poils au menton (la yétisation des jambes n'y fait rien, ce serait comme s'enduire d'orangeade au lieu de citronnelle pour repousser les moustiques), et de moins de trente ans, c'est-à-dire de la chair plus fraîche que la barbaque découpée la veille au soir. Si vous êtes un homme de plus de cinquante ans, vous serez également bisouillé, peut-être avec moins d'enthousiasme (sauf par les femmes à barbe très poudrées), mais vous serez aussi bisouillé, parce que tout le monde se bisouille, sur le marché ; au moins autant de bisouilles qu'il y en a dans cette phrase.

Tout le monde se bisouille, mais ceux qui bisouillent le plus sont de préférence vieux, bedonnants, l'haleine qui vous fait regretter qu'ils ne se soient pas désinfectés la bouche au beurre d'ail, imprégnés de l'odeur du tabac refroidi, et dont on espère que la dernière douche ne remonte pas au dernier rasage. Il y en a un de cette espèce qui a fait irruption au stand, dimanche dernier. Forcée de saluer, j'ai fait mine d'oublier que j'étais une fille, et j'ai tendu la main en jetant mon bras raide aussi loin de moi qu'il était possible sans me déboîter l'épaule, le buste de profil pour m'escrimer à maintenir un peu de distance, limite une passe d'arme. Mais la main moite ne voulait pas lâcher la mienne, et lorsqu'elle a appris que j'étais la fille du cagouillot, elle s'est avancé pour donner du mou à mon bras, puis l'a tiré comme dans une passe de rock, pour opérer le rapprochement et porter offense à mes joues. Si c'est la fille du cagouillot, alors... La coutume est fourbe, en plus, parce que la triple bise ne commence pas du même côté qu'à Paris (où, instinctivement, vous tendez la joue droite, si, si, vous vérifierez à la prochaine embrassade) ; pour peu que vous changiez de côté au dernier moment, les lèvres boudeuses ne pardonneraient pas.

La prochaine fois, je me tartine épais de fond de teint, comme ça je n'aurai plus qu'à me démaquiller en rentrant.

09:59 Publié dans La souris-verte orange | Lien permanent | Commentaires (6)

22 juillet 2010

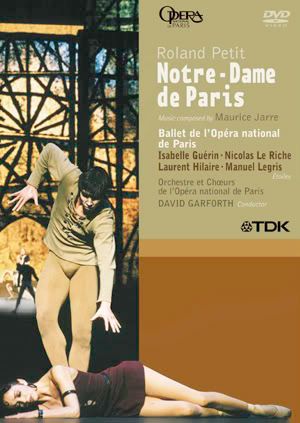

Dame ! Roland Petit ou la bosse du ballet

Quitte à passer du temps sur youtube, autant de pas errer de variation en danseur jusqu'à finir écœuré par trop de fouettés : c'est comme cela que j'ai regardé Notre-Dame de Paris, de Roland Petit, penchée sur l'écran de mon ordinateur dans une posture facilitant l'identification à Quasimodo. Du ballet, je connaissais la première variation d'Esméralda pour l'avoir survolée au conservatoire, et celle de Frollo pour l'avoir vue dansée plusieurs fois lors du concours de l'Opéra. Je préfèrerais presque Julien Meyzindi à un Laurent Hilaire pourtant impressionnant.

La main aux doigts écartés qui se met à bouger toute seule prend toujours à la gorge, au figuré comme au propre, puisque Frollo ne parvient pas à maîtriser l'ardeur qui s'en empare et manque d'en être étouffé. On pourrait le croire fou, il est surtout possédé par la femme qui refusera de l'être par lui, le prêtre. Celui-ci passe la main à Esméralda qui apparaît alors pour la première fois, le tambourin frémissant, sensuelle et provocante, haut la main.

Le même motif scelle ainsi deux destins auxquels il mettra également fin, Frollo tuant Phébus (Manuel Legris, assez traumatisant en blond) de ses propres mains, et condamnant ainsi indirectement Esméralda (Isabelle Guérin – il faut croire que c'est un prénom à avoir des jambes interminables).

J'aime chez Roland Petit ces gestes expressifs, expressionnistes presque, dont la signification s'enrichit au fil du ballet qui tire de là sa cohérence interne (à distinguer d'une cohérence externe moins ressentie que pensée, au niveau de la story davantage que de l'histoire, comme cela peut être le cas de la Petite danseuse de Degas, par exemple).

On peut prendre comme autre exemple le bras de Quasimodo, le coude levé au-dessus de la tête penchée, avant-bras ballant et doigts écartés. La position du coude oblige à avancer l'épaule et transforme en bossu un simple danseur au dos courbé (enfin, simple... il s'agit de Nicolas Leriche !) ; marque d'infirmité, elle contient également le devenir de Quasimodo, puisque c'est de ce bras replié qu'il trouve la force d'étrangler Frollo. L'attitude est si bien contrefaite qu'on se demande au début si le danseur n'aurait pas un peu de rembourrage dans le dos, mais que nenni, c'est fichtrement bien pensé : l'artifice rend davantage visible l'humanité de cet être (jusqu'à ce qu'il se redresse complètement, à la fin) et écarte le comique. Certes, ce sont les infirmités qui peuvent être contrefaites qui sont potentiellement comiques, mais c'est aussi ce qui est le plus involontaire qui est le plus risible et à ce titre, la position du danseur est préférable à l'excroissance du costume. En chorégraphiant qui plus est l'entrée de Quasimodo sur une musique plutôt sombre en regard de celle qui précède, Roland Petit n'admet pas un instant l'anesthésie du cœur1 et balaye la comédie pour ne plus laisser place qu'à la tragédie hugolienne. Le chorégraphe sait bien que le romancier ne fait pas dans la légèreté, et les danseurs frappent du pied pour revendiquer que cela soit aussi grandiose. Amen.

1Je suppose que vous en avez déduit ma lecture du moment...

19:04 Publié dans Souris de médiathèque, Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (1)

14 juillet 2010

Le Dr House de Limoges

Dans le train, j'ai rencontré… non, pas un jeune homme, on voit tout de suite un jeune freluquet ou une ébauche de mâchoire et joues bien dessinées, qui donneront ensuite un charme viril qu'il ne possède pas non plus. Le visage plein et peut-être débordant, une petite bedaine dissimulée par une forte carrure qui se tasse difficilement dans le siège de seconde classe, ce pourrait être un bon vieux s'il l'était. Il en a tout de même un attribut, la canne, qui pourrait lui donner un air de dandy si sa chemise bleu roi n'avait pas pour motif un dragon rouge, auquel sont d'ailleurs assortis ses cheveux. Enfin plus ou moins, je ne l'ai pas tout de suite remarqué, et j'ai su pourquoi lorsqu'il m'a dit que la couleur n'avait pas très bien pris par-dessus les reflets bleu électriques.

Il s'exclame que le métro est terrible par ce temps-là, qu'on y étouffe tous serrés debout, un petit vieux l'a même engueulé pour qu'il se lève, mais quand il s'est levée, il a fermé sa grande gueule, finalement bien petite à la réflexion, et s'est contenté d'étouffer dans la mêlée des aisselles. Dans ces cas-là, je suis heureuse d'être grande, pour trouver un peu d'air au-dessus de la mêlée des aisselles. Il avance et recule sa canne comme s'il passait une vitesse : « pas pour moi. Je ne peux pas rester debout. » Bah, ce n'est que pour un temps... Non, il a sa carte d'invalidité, un papier violet un peu plus grand que le permis de conduire, qu'il déplie devant moi comme une curiosité. Ça sert juste quand tu veux faire taire les gens, après ils ferment leur gueule, s'amuse-t-il en la rangeant. J'aurais pu m'en douter, je remarque à présent le pommeau un peu élimé de la canne ; mais costaud à vous faire voler à l'autre bout du wagon en vous retournant une seule gifle, il n'a pas l'air d'un infirme, il n'est pas aigri et, quand à ses soirées picoleuses et enfumées, qui m'ennuient, j'oppose l'euphorie de la danse, grâce à laquelle non, on ne s'ennuie pas (nécessairement) avec moi en soirée, son « j'aimerais bien » n'a rien d'amer, il s'amuse juste de ce que j'ai déjà oublié ou ne songe pas même à devoir user de tact pour évoquer ce qui ne lui était plus permis. Je n'ai pas demandé pourquoi, depuis quand, quel accident. La canne fait partie de lui, un détail, on l'appelle d'ailleurs le « Dr House de Limoge ». Voilà : dans le train, j'ai rencontré un personnage. Si j'avais commencé par là, vous vous seriez dit que j'étais bien mignonne (ou même pas), mais qu'il fallait que j'arrête de ne pas boire, parce que rêver de rencontrer Tic et Tac dans le Corail, c'est signer qu'on commence à dérailler.

En montant dans le wagon, il m'a adressé la parole à cause des replacements qu'indiquait une feuille A4 affichée d'un seul côté du wagon, et qui disparaissait à chaque fois que la porte coulissait. Pour jouer convenablement aux chaises musicales, nous n'avons cessé d'avertir les gens, presque tous entrés par la seconde porte, comme un fait exprès, ou trop occupés à libérer leur valise de sa fermeture automatique : à mesure qu'il se remplissait le wagon s'est mis à maudire la SNCF, ritournelle efficace pour engager le voyage dans un esprit de camaraderie, puis peu à peu les gens se sont tus. Après avoir échangé sa place avec la dame aux mots croisés assise en face de moi, sous couvert de pouvoir ouvrir l'écran d'un ordinateur qui n'a jamais été sorti du sac, il a pris un gros bouquin d'heroic fantasy et l'espace entre le pouce et le reste de la main gauche a peu a peu s'est peu à peu épaissi. J'ai fait autre chose, essayé d'écouter de la musique, mais le classique en MP3 ne s'écoute que le soir, dans son lit, au volume 1, alors j'ai viré pop-rock et fini par hurler intérieurement « I'm bad! », avant de mettre fin au ridicule de la situation (je suis sensible à ne pas me donner à moi-même en spectacle) et de prendre Arrière-saison.

Lorsque je l'ai reposé, quelques années d'errance plus tard, le pavé violet avec un être pas forcément humain mais incontestablement féminin dessus était déjà sur la tablette. Je ne sais plus lequel de nous deux a tiré à lui son sac, fait coulissé la fermeture éclair, farfouillé dedans en froissant une ou deux fois un sac plastique, et lequel des deux a suivi tous les mouvements de l'autre, attentif aux tours qu'il pourrait sortir de son sac, fusse une bouteille d'Ice tea sans marque, inattentif à dissimuler son attention. On n'a pas fait semblant de faire autre chose, puisqu'on ne pouvait pas ignorer le regard de l'autre, proche à ce que les genoux s'en excusent ; on a fait autre chose pour rester disponible et proposer à l'autre une accroche de discussion. Finalement, il a saisi mon livre et l'a retourné ; j'en ai fait autant et me suis retrouvée à découvrir en diagonale une intrigue que j'ai cessé de suivre dès que les pouvoirs rivaux se sont éparpillés dans des noms imprononçables dont j'aurais été bien en peine d'imaginer à quelle espèce fantastique ils pouvaient bien appartenir. J'entendais entre les lignes que ce n'était pas son genre de bouquin, il en avait déjà emprunté à sa soeur des gros livres dans le genre et il s'était endormi au bois de trois pages. Philippe Besson est pourtant loin d'Hugo, et je m'amuse de ce que ma petite bête de Pocket tout fin effraye la grosse d'au bas mot cinq cents pages. Une lecture de vacances, en plus. Je lui sors les quelques essais que j'ai emmenés en Dordogne, pour le plaisir de le traumatiser ; j'adore traumatiser les gens, en me faisant passer pour une folle furieuse, qu'elle soit psycho-khâgneuse, morfale (je ne suis toujours pas crédible hors de table), ou bourrée à jeun sur une piste de danse (je suis d'ailleurs classée « sportive » pour avoir les bras à l'air et refusé du « jus de fruit » bien sucré, thé glacé aromatisé).

Nous continuons à discuter, toujours plus fascinés qu'on puisse à ce point ne rien avoir en commun. Cela ne s'arrête pas, même la fête, que je ne fais pas souvent, nous la faisons différemment. Il est informaticien, manque toujours d'argent, et bois de la mauvaise bière, parce quand après avoir fait la collecte, tu as réuni cinq euros, y'a plus qu'à acheter un pack de bière premier prix dégueulasse. J'ai pris un coup de soleil à Ivry, il revient de vacances en Belgique. J'ai fait des études, il a fait un enfant. Il discute spontanément avec les gens, je suis naturellement misanthrope ; « et là, on fait quoi, depuis tout à l'heure ? » : on discute, c'est vrai, je le reconnais et l'apprécie comme une belle balle au ping-pong (non, au tennis je suis une quiche irrécupérable), un bel échange. Je ne sais plus trop ce qu'on se dit, je mélange peut-être avec les prolongations jouées autour d'un Coca ; lorsqu'il m'a proposé d'aller boire un verre si je restais sur Limoges, j'ai répondu par la négative sans pour autant décliner puisque ma correspondance me laissait un battement de plus d'une heure. Il n'a pas attendu tout ce temps, avec le coup de fil de son ex-femme, qui l'engueule de ce que, tout le temps qu'il était chez sa copine en Belgique, il n'était même pas joignable pour que sa fille lui souhaite un bon anniversaire ; sa fille, donc, de cinq ans, soit vingt de moins que lui ; son personnage bien connu ( « - ah, moi, non, je ne suis connue nul part. - Ça doit être triste. » Peut-être. Je ne sais pas.), du moins dans certains milieux, pas forcément en bien ; on achève de vider nos vies sans plus rien chercher, sinon à comprendre comment on a pu être attiré vers l'existence de l'autre et si bien parler alors que nous n'avons objectivement rien à nous raconter, rien que nos vies à des années lumière l'une de l'autre.

« On n'a pas beaucoup de points communs », finit-il par dire. C'est vrai, c'est la fin, on a abattu toutes nos cartes sans jamais avoir formé de paire, ni trouver qui était le pouilleux ; si j'avais sa vie, je l'aurais ratée, mais ce n'est pas un raté que j'ai en face de moi. De fait, on n'a jamais autant souri, la commissure de mes lèvres forçait le passage au milieu des rabats-joues, on n'a jamais autant souri aux gestes de l'autre, à ses habitudes d'excentrique, à son visage, pour rien, à son sourire. A l'autre, en somme.

On s'est fait la bise, et je l'ai salué d'une banalité que le tutoiement m'a fait entendre comme une familiarité, autre chose que le « tu » que j'ai été obligée d'employer quand il a fait mine de chercher partout qui aurait pu l'accompagner dans un « vous ». Et le Dr House de Limoges a tiré sa valise en guise de révérence. Ça y est, je crois que je ne confondrai plus avec Libourne, la seconde correspondance possible pour aller à Périgueux.

18:42 Publié dans La souris-verte orange | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : train, rencontre, ma vie et celle des autres

13 juillet 2010

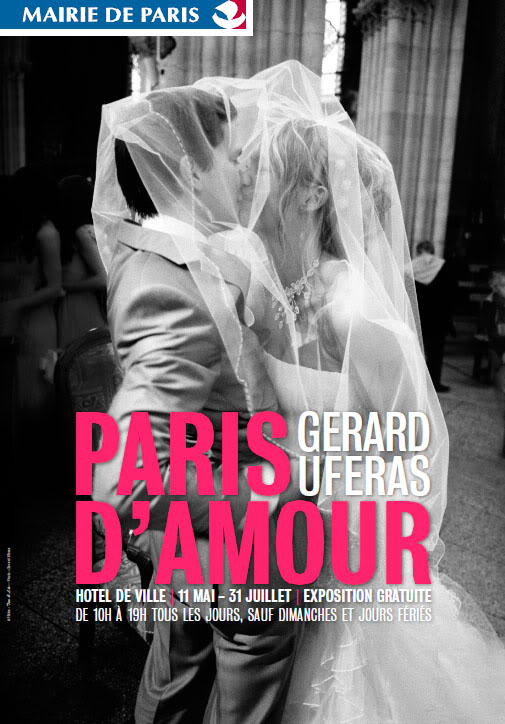

Pari d'amour tenu pour Uféras

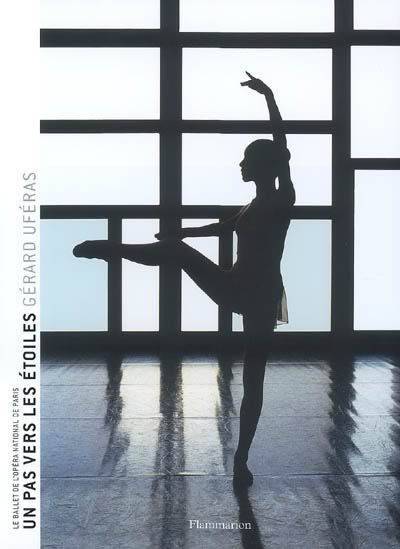

Pour moi, Uféras est le photographes des fantômes de l'Opéra, et l'auteur de ce livre :

Quand j'ai vu que la mairie de Paris lui consacrait une exposition, j'ai foncé sans même prendre la peine de distinguer ce qui se cachait sous le voile de l'affiche. Bien m'en a pris : si j'avais remarqué que c'était une mariée, je n'y serais certainement pas allée ; passer devant Pronuptia en descendant la rue de la Paroisse, par ailleurs bien fournie en boulangeries, suffit à mon compte de meringues indigestes. Et j'aurais eu tort, parce qu'il ne s'agissait pas de photos de mariage mais de photos prises pendant des mariages, ce qui fait une grande différence. Pour ce qui est des photos de mariage, où le couple apprêté plante tout son amour dans l'herbe et la terre d'un beau jardin fleuri, il y a les photographes spécialisés et payés pour l'occasion, qui apparaissent parfois en mise en abyme, dans un coin de l'image. Pour les autres, il y a Uféras. Bien sûr, les photos ne sont pas toutes réussies et certaines tendent vers le cliché ; on n'échappe pas aux mariés portés par l'assistance, aux lancées de pétales de rose à la sortie, et aux petits couples collés qu'il n'y aurait plus qu'à monter sur un gâteau très crémeux.

Dans l'exaltation de la convention sociale, l'institution pèse de tout son poids, s'il est vrai que la mairie de Paris, qui a trouvé très a propos d'organiser cette exposition dans des murs mêmes où l'on prononce les mariages, l'a orientée de manière à vanter les valeurs de l'Etat laïque (parce que Paris, c'est la France, à quelques kilomètres carrés près), et notamment le respect des races et des religions. Du coup, ça suinte de bons sentiments, et l'échantillon de couples modèles comprend un nombre incalculable de mariages mixtes, juifs, musulmans, catholiques, militaires, athés, immigrés, étrangers, parisiens et français, avec quelques pacs pour faire bonne mesure. L'exotisme ma gave, surtout si c'est pour une allégorie de la tolérance, et c'est parmi les mariages des cultures le splus étrangères à la nôtre qu'on trouve, ce me semble, les photos les plus banales, dont beaucoup donnent à voir les gens qui « font la fête » comme d'autres font la tête, par principe. Heureusement, quelque soit la condition sociale des couples, on y rencontre peu la médiocrité (non pas pauvreté, mais beaufitude, entendons-nous bien) qui transpire parfois sous les habits haute couture que les mariés ne savent pas porter, et qui ne m'inspire que dégoût et mépris.

Et c'est là peut-être, étouffée par le chant d'amour et de convention que l'on a voulu faire de l'exposition, qu'est toute la différence entre les photos de mariage que j'exècre et les photos qu'Uféras a prises pendant au cours de mariages : lorsque celles-là sont des clichés qui valent en tant que tels par la reproduction d'une norme sociale, et sont d'autant plus réussis qu'ils moins originaux, celles-là montrent des individus à l'occasion mais surtout en dépit du mariage, témoigne de rencontres et d'histoires sans nécessairement vouloir les réinscrire dans l'Histoire. Au Paris d'amour qui pose la capitale en championne de la tolérance, Uféras oppose le pari d'amour qu'ont formulé ces couples au moment de leurs vœux. Et il ne sera pas dit qu'on n'aura pas ri.

Tours Eiffel :

souvenirs, comme les photos ;

reproductibles en série, comme les mariages qui font une communauté ;

phalliques, comme les parties de plaisir de la nuit de noce.

Autre clin d’œil au mariage prototype, la Barbie qui voit la vie en rose.

*

Pour ceux qui préfèrent le noir et blanc, majoritaire dans l'exposition, il est toujours possible de voir double, ivresse du moment ou de l'enterrement de la vie de garçon, l'histoire ne le dit pas.

J'aime la marque de ces préparatifs désordonnés où le même homme n'a pas toujours le temps de changer de casquette, et le regard humoristique du photographe qui lui fait tendrement porter le chapeau.

Voir double, c'est aussi voir l'unique d'une situation, les gestes qui lui sont propres – comme ici, l'ajustement de la robe par les petites filles.

Voir double, c'est encore redoubler d'attention envers le cliché, s'éloigner du couple photographié. Préférer le bisous au baiser, par exemple (c'est dingue comme cela commence tôt, le comportement imitatif qui finit en mariage).

Remarquer l'à-côté, l'accessoire, le dérisoire. Deux couples asymétriques, dont l'un est dans la joie, l'autre, à part, dans son bonheur. Qui ne se soucie plus d'un crochet x qui retient la traîne de la robe, comme le détail, l'attention du spectateur.

Cette photo m'a arrêtée : la femme est radieuse, bien sûr, mais surtout elle est ailleurs. Elle ne joue pas un rôle comme le mari engoncé dans son costume, à qui elle ne donne pas la réplique, et qui paraît un peu ridicule dans son tête à tête avec le photographe. Elle lui a faussé compagnie, son attention va aux gamins sur le côté. Certes, le photographe leur a peut-être demandé d'engager la conversation pour obtenir une pose plus « naturelle » de la mariée, sous son meilleur profil, mais pas le photographe au carré, pas Uféras qui ne la prend de toute façon pas sous l'angle auquel elle pourrait s'attendre. Sa beauté ne ressort pas, elle est volée avant d'avoir pu se figer, saisie de biais sans être tentée de renvoyer un regard du même genre. Peut-être n'existe-t-elle pas autrement, que la véritable beauté est toujours (à l') insu.

*

Le geste quotidien de l'ajustement du vêtement, fût-il une robe de mariée, et l'insatisfaction du regard ainsi baissé : l'univers d'Uféras n'est pas celui du bonheur obligatoire, et on peut en toute beauté et liberté faire sa tête des mauvais jour le « plus beau jour de sa vie ». Si c'était sa bague qu'elle regardait ainsi ?

En s'amusant un peu, je suis capable de vous rendre marri : ce Friedrich moderne devant une perspective bouchée par le voile blanc ne pourrait-il pas finir par se pendre au lustre, comme celui-ci, son costume ?

*

Coup de foudre au flash pour cette gravure de mode dé-posée là, dans des perspectives grandioses, bras baroques d'être simplement relevés pour ne pas gêner.

*

Après le photographe de mode, c'est celui de danse qui fait sentir son cachet, avec des noces au palais Garnier,

ou, hors de l'opéra, avec un nouveau bal de fantôme,

où la Wilis semble partir au couvent,

où la femme disparaît derrière son costume d'épouse ;

ou encore la danse en soirée.

Et toujours, l'attention portée au geste (comme je suis parfois surprise d'en trouver la description dans un roman), au-delà de la pantomime réglée de la cérémonie : dans un café, la nouvelle mariée tourne autour de son doigt une bague à laquelle elle n'est pas encore accoutumée. (Allez savoir pourquoi, elle me rappelle B#6).

*

Tête penchée pour un « cœur qui chavire » (tant que le mariage ne prend pas l'eau...) ou cadrage de travers pour un regard de pervers – sourire ouvert de la jeune femme que l'on verrait bien prendre le doigt du mari dans sa bouche en guise de préliminaire ?

*

Pour finir de semer mes cailloux de petit poucet, la photo qui donne envie de regarder ses pieds sans faire la tête. Les pigeons prolongent le chemin des pétales, et leur alignement fortuit fait naître la poésie du prosaïque plutôt que des confettis à l'eau de rose, tout comme le quotidien devra inventer sa banalité pour que le mariage ne tombe pas dans la médiocrité sitôt les noces célébrées – dérisoire mais pas risible.

Toutes les photos viennent du site de l'exposition, où les couples racontent leur histoire en quelques lignes. Passés la confession des confessions et l'invention d'augures comme le premier baiser à la station Concorde, on trouve quelques pépites. Ma préférée : "— Tout est allé très vite. Je l’ai invitée à manger des pâtes chez moi. Des pâtes à l’eau." Moi, j'avais eu le droit à des pâtes à la carbonara, mais avec peu de crême et sans lardons, parce que je n'aime pas trop ça. Rassurez-vous, vous pouvez continuer à manger des tagliatelles à la carbonara, et même des spaghettis bolognaises, le mariage n'est pas compris dans le menu.

18:49 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photo, exposition