16 janvier 2010

Berlin go

Le château de Charlottenberg

et sa statue équestre copiée sur Louis XIV inspirée de Marc-Aurèle (photo pour Melendili)

Ne pas imaginer la position que j'avais pour que la statue dorée tienne le bouclier blanc.

Pas ça, pas la neiiiiiige !

Que les géants jouent à faire des boules de neige.

Asperge à la purée de pois

A l'intérieur de la Gedachtniskirsche, avec son Christ

A l'extérieur : marché de Noël, et son sucre d'orge géant

J'oublie toujours que Noël est une fête religieuse et j'ai l'impression que l'Eglise sacrifie au marketing lorsqu'elle met un sapin dans ses églises. Le monde à l'envers, je sais.

La Siegessaüle

Mais on se demande si ce ne sont pas plutôt les voitures qui ont gagné...

Bärchen über schön

Si la palette n'avait pas été à plus de 300 euros, je les aurais embarqués.

N'oublions pas que nous étions au pays de Steiff.

Au lieu de prendre les mini-tombeaux preuve de la mortalité infantile des siècles passés,

je photographie le fantôme d'une statue derrière un pilier.

Depuis les toits du Dôme

* sois fier de toi

Fait pour moi.

Je vous l'offre sous forme de voeux.

18:44 Publié dans Cheese ! *flash*, Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : berlin, voyage, photo

14 janvier 2010

Le touriste et la photo

Le touriste enregistre. Cela commence à l’aéroport et se poursuit une fois arrivé à sa destination, touristique, forcément, moins grâce à sa mémoire qu’à l’aide de cameras, en français et en anglais (le touriste, contrairement à l’autochtone, est ou s’efforce d’être polyglotte – ce sont potentiellement les mêmes, me direz-vous, mais il le même n’est pas toujours identique). Les appareils suppléent à la mémoire, cela permet si bien de ne pas oublier, que les choses vues et non regardées ne se décomposeront jamais tranquillement dans un coin du cerveau. Ce serait dommage de recycler quand on peut avoir à tout instant du neuf en ressortant l’album photo – nom très métaphorique que l’on donne au dossier informatique contenant les clichés numériques qui ne seront jamais tirés, ni sur papier glacé, ni au clair. On risquerait de s’y retrouver.

Sur place, on ne regarde rien, mais à deux fois. D’une part, on se rend directement aux « monuments », ces grandes bâtisses étiquetées qui nous épargnent de regarder alentours dans la mesure où le « site » est hors lieu (et temps, peut-être, mais justement, chaque chose en le sien) ; d’autre part, on tourne le dos à ce qui est « à voir », parce que la photo refuse de témoigner qu’on a des yeux derrière la tête. A chaque fois que je vois ces grappes qui montrent les dents et qu’un raisin sans raison (c’est ça de laisser tomber des oh ! tout le temps) cueille en prenant soin d’arracher tout le plan avec, j’ai envie de dire au propriétaire de l’appareil que s’il veut prendre le monument, il n’a qu’à dégager ses amis qui le masquent, et s’il veut prendre ses amis, il est prié de ne pas se planter au milieu du chemin. Sans compter que par -6°, on n’en verra pas un grand bout, de ses amis. L’élégance n’est déjà pas l’apanage du touriste (je m’inclus dans le lot : j’ai arpenté le Canada avec un « angel » sur les fesses, Florence en tongs et Berlin en Timberlands et bonnet), mais là, c’est pire que tout.

Le touriste enregistreur s’identifie très bien dans sa version japonaise (il y en avait très peu, d’ailleurs, à Berlin – majoritairement des Français et des Italiens). On est toujours rassuré de se voir loin de la caricature. Quoique… s’il nous faut la caricature pour nous sentir à l’abri, on risque de partager à moindre échelle le trait qu’elle force. Peut-être sommes-nous même pires, car naïvement convaincus de voir les choses pour elles-mêmes. Mes photos ne monument n’ont pas de premier-plan familier, mais les regardé-je pour autant ? Une pellicule de poussière, oui ! Tout juste bon pour à servir de « documents » qui n’illustrent rien du tout (ils ne rendent rien plus clairs, seulement plus colorés – c’est l’encart publicitaire et récréatif des manuels scolaires).

Vous m’objecterez qu’on peut très bien en être conscient et jouer au touriste, comme Palpatine qui shoot dès qu’il y a un spot, reconnais sans difficulté qu’il ne regarde ensuite plus les clichés qu’il a ainsi pris et me reproche de ne pas être une « bonne touriste » (reproche motivé par la crainte de devenir à son tour un mauvais touriste, puisque sa batterie étant tombée à plat, en l’absence d’un chargeur, je détenais le pouvoir photographique - qu’avec ma bonté naturelle mais discrète –limitée et autoritaire, donc- je mettais à sa disposition) : « Photographie-nous donc le tombeau au lieu de prendre des détails ! ». On n’a donc plus le droit d’admirer les reflets du Divus Fredericus, il faut admirer sa dépouille la mort dans l’âme. Je suis dans une église et prends des photos : mon attitude n’est pas convenable, mais seulement parce que ce ne sont pas les photos consacrées. Il y aurait donc une essence du touriste. Pourquoi alors notre touriste modèle râle-t-il contre les montreurs de dents qui prennent de « photos de touriste » ?

Mon cobaye m’en apprend autant par sa lucidité (les clichés qu’il ne regarde plus me font prendre conscience de ce que les monuments tombent en ruine dans ma mémoire) qu’à son insu, par ses légères incohérences (on ne joue jamais totalement au touriste, on s’autorise à l’être, et on l’est donc déjà). Après tout, nos photos, pour légèrement différentes qu’elles sont des « photos de touriste » (disons cliché, à partir de maintenant) n’en remplissent pas moins la même fonction, purement sociologique, du témoignage de présence : « J’étais là ! ». Et les amis, pas du tout incrédules, d’être parasités par ce bourdon collant (c’est le sucre, normal, me direz-vous).

Sommes-nous embarqués ? La photo inexistante ne risquant pas de devenir cliché, la solution radicale serait de ne rien enregistrer. Mais il faut parier ! Je mise sur les « détails ». Les détails- synecdoques, d'abord, ceux qui évoquent (du moins m'évoquent) immédiatement ce dont ils sont issus. J'ai découvert cela en prenant conscience de ce la photo des vieilles baskets de Dre à côté du drap rose qu'on avait étendu pour un goûter dans le parc du château me rappelait davantage l'après-midi que j'y avais passée que celle où l'on voit Dre allongée sur la dos, le casque sur les oreilles, un paquet d'Oreo près de la tête, en train de lire la brochure d'une université australienne – aussi figée qu'une allégorie, parée de tous ses symboles. Encore heureux que ses baskets n'étaient pas des Converse, c'est déjà assez adolescent comme madeleine. Depuis, je me fabrique mes petits souvenirs, je traficote les cadrages et bidouille des images – interrupteur, qui produisent à coup sûr des étincelles dans les circuits inusités de ma mémoire.

Outre ces détails synecdoques, je cultive les détails qui ne font pas taches et deviennent au contraire aisément autonomes, comme les éléments d'un tableau, qui une fois isolés, finissent par en former un nouveau à eux seuls. Je les cadre et les coupe du terreau où ils ont fleuri ; ce sont mes propres compositions, si modestes soient-elles.

Peut-être, cependant, ne constituent-elles pas pour autant un antidote à la photo touristique, s'il est vrai qu'elles ne retiennent rien ou si peu du lieu d'où elles sont prélevées. Je classe d'ailleurs celles que je préfère ensemble, hors de leur dossier-pellicule d'origine. Je prends les choses qui me paraissent s'animer d'elles-mêmes, qui attirent mon attention et ce sont mes petites obsessions que je retrouve un peu partout, ombres, jeux de reflets, inclusions... Je prends bien davantage que je ne comprends la chose pour ce qu'elle est. Force a été de constater lors de la projection des photos de Palpatine (version geek de la séance diapo) que celles-ci sont beaucoup plus larges que les miennes (et pas uniquement à cause du grand angle, je serais tentée de dire) et correspondent davantage à ce qui est, quand les miennes donnent plutôt une idée de ce que j'ai vu et qui n'a plus grand chose à voir (avec ce qu'il y avait « à voir »). Moralité : je ferais un piètre reporter.

Ce n'est pourtant pas faute (enfin, si, justement) d'être entraînée par le mécanisme du clic ; à la flemme de sortir l'appareil et de prendre le temps de faire ma photo, succède la capitulation frénétique, on fera voir et non sentir. Le safari-photo commence (c'est pratique, l'ours est l'emblème de Berlin, il y en a un peu partout). Le moindre bâtiment un tant soit peu ancien ou flanqué de colonnes est alors radiographié, même s'il n'est pas plus esthétique que son voisin contemporain (moderne, encore, avec une architecture bien déjantée...). C'est là une curieuse suspension du sens du progrès, pourtant si furieusement implantée dans notre inconscient. Ou plutôt une curieuse inversion : tout ce qui vient avant serait plus digne d'intérêt que ce qui lui est postérieur. Il faut croire que l'expérience touristique est régressive (vous noterez à ce jugement que le sens du progrès n'est levé que le temps des vacances)... ce dont on n'aura pas grand mal à se convaincre en constatant les horreurs qui sont vendues aux touristes et que ceux-ci n'auraient jamais achetées dans leur propre pays, qui vend pourtant les mêmes T-shirts idiots aux inscriptions graveleuses, les mêmes mugs à mettre au placard et les mêmes boules de neige qui n'ont pas même la décence de fondre.

Cela participe du mouvement qui cherche à oublier par la fétichisation du souvenir. En vacances, le touriste se veut vide de lui-même. S'il s'autorise ce qu'il condamne en son propre pays, c'est pour mieux se fondre dans la masse et surtout ne pas s'apercevoir de ce qu'il est au contact de ce qu'il n'aurait jamais soupçonné n'être pas ou autre. C'est à l'étranger que je me suis aperçue qu'être français ne se résumait pas à l'arbitraire d'une nationalité sur le passeport, mais what we took for granted, ou plutôt qu'on ne remarquait même pas, constitue pour les étrangers une caractéristique inhérente à notre nation. Du moins telle qu'elle est perçue dans les autres pays. Je ne sais pas si les Français sont mal-aimables, mais ils sont certainement très râleurs en voyages. Et l'on peut avoir des surprises : si les clichés associée à la pilosité féminine sont ici réservés aux pauvres portugaises, ils nous sont aussi impartis outre-atlantique (en prime, nous sommes censées puer – like a French whore). C'est ainsi qu'au stage de danse aux Etats-Unis, je me suis retrouvée à ne pas laisser une seule journée de répit à mon rasoir car les points noirs que les regards cherchaient en scrutant nos jambes, n'avaient rien à voir avec l'acné du visage... On est dans l'anecdote amusante, mais je reste persuadée que cela vaut pour des comportements ou des traits de caractère bien plus essentiels – à tel point que je finirai par croire que non seulement c'est toujours de soi que l'on va à l'autre, mais que l'on se découvre davantage soi que l'autre, que l'on cherche tout juste à connaître. Dès lors, pas besoin d'aller en Papouasie du Sud pour se sentir dépaysé ni de vouloir à tout prix visiter une « belle » ville : Berlin et son rien, loin de me faire nager en plein vide, m'ont ramenée de vacances.

22:16 Publié dans Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : berlin, voyage, photo

10 janvier 2010

La physique de (Helmut) Newton

Gravité, docteur ?

(j'ai des vertiges)

D’Helmut Newton, je ne connaissais que la couverture d’un hors-série de Reporters sans frontières, vendu pour la liberté de la presse dans le monde, dont l’avatar féminin de Playboy ne m’avait pas incité à le feuilleter. Lorsque le S-Bahn est passé devant le musée dédié au photographe, j’ai pourtant eu l’envie d’aller y faire un tour, ai mémorisé l’arrêt correspondant pour y retourner ensuite. Résultat, la curiosité s’avère un défaut fécond.

Muséo- vs. Photo-graphie

Le rez-de-chaussée est consacré à l’homme plus qu’au photographe : reconstitution de son salon, de quelques-unes de ses tenues, raout de couvertures de magazines de mode, coupures de presse sur son actualité de son vivant et étalage des condoléances envoyées à sa femme à sa mort (où l’on découvre qu’Yves Saint-Laurent ne sait pas écrire – on ne me fera pas avaler que le chagrin change un –é en –ez). A défaut d’appliquer la morale de l’essentielle que préconise Kundera, on cherchera les pièces convaincantes parmi les fonds de tiroirs amassés par des rapaces qui oublient qu’on ne s’intéresse à l’homme que par le biais de ses réalisations, qui ont publié l’homme qu’il était, et dont tous se sont mis à admirer d’un coup le nom, par amour des femmes et du scandale plus que de la photo, je le crains.

Les coupures de presse affichées très serrées et dans toutes les langues sans traduction (pas même en allemand) font étalage de la notoriété du photographe. A n’en pas douter, à côté de la collection de lettres de condoléances, elles sont là pour être vues plus que lues. Dans quelques articles français et anglais, je picore néanmoins des expressions qui me semblent éclairer ce que je devine déjà et qui se confirmera à l’étage avec l’exposition photo proprement dite (clichés seuls, quoique accrochés serrés, développés en assez grands formats) et qui ont guidé ma découverte de la même façon qu’elles structurent à présent mon compte-rend.

His women are both preys and predators

La série des Big nudes, que l’on retrouve successivement en affiche à l’extérieur du musée, en couverture de Sumo, énorme livre qui porte bien son nom puisqu’il est tel qu’un chevalet est nécessaire à sa consultation, et à taille réelle en haut des escaliers, est particulièrement impressionnante. Des femmes nues, fortes quoique toujours féminines, seins agressifs, nous dominent, perchées sur leurs talons.

Si celle de la couverture, campé jambes écartées, peut paraître défiante (sur la défensive - prey) en nous défiant du regard (attaque - predator), la Fräulein à la tresse en couronne exulte de puissance par le désintérêt manifeste qu’elle voue à ceux à qui elle expose pourtant son corps, et une troisième s’en rit même. Mains non plus sur les hanches mais à la taille, serres provocatrices : elle est certaine de s’appartenir.

Toutes les trois marchent se tiennent les épaules hautes, sans les hausser. Cette attitude, qui se répète dans d’autres clichés, n’a rien à voir avec la mauvaise tenue des mannequins avachis, elle est le signe d’une forte brute qui, non, n’est pas l’apanage des hommes. En exagérant leur carrure, Helmut Newton donne une stature certaine à ses modèles, puissantes au-delà du pouvoir que confère la richesse et sans égard à la finesse de leurs membres.

Femmes du monde, certes, et avides, comme le suggèrent les verres, elles restent avant tout des amazones, un sein dégainé. Elles ont vidé leurs assiettes ; décidemment, elles ne sont pas de la chair à fantasme. Il n’y a que leur cigarette qu’elles cherchent à allumer, mais convive et qu’on meurt d’envie, leur ordre est le désir.

Ce qui rend ces nus big, ce n’est pas seulement leur taille ou l’exposition frontale du corps. L’érotisme violent qui s’en dégage tient à ce que la nudité, entièrement naturelle pour une statue classique, est ici prise dans un contexte d’artifice. Il ne s’agit pas de suggérer en drapant habilement un modèle que le dévoilement pourrait aller plus loin, la nudité est entièrement montrée. Seulement elle n’est pas montrée seule, mais dans un environnement dont elle s’arrache plus qu’elle ne se détache. Les seins de la femme à la cigarette semblent littéralement surgir de sa veste, et les talons des autres les hissent sur un piédestal qui les éloigne de leur plus simple appareil. Ce dernier n’a plus cours qu’en tant qu’instrument (de torture) ou machine (de guerre) chez Helmut Newton qui affuble ses modèles de minerves, plâtres et béquilles.

Ces femmes Frankenstein, pour morcelé qu’est leur corps, ne sont en rien diminuées ; au contraire, elles sont monstrueuses - tant hybrides que dangereuses. Au final, la béquille exemplifie la fonction du talon aiguille, expose à la fois la fragilité (corps vulnérable, équilibre précaire) et la menace (corps machine, séduction fatale).

Et les jambes qui passent seules la porte de l’appartement sont autant des prothèses mettant en (scène un) morceau (de) la femme qu’un élément de blason par lequel l’homme restitue la vision qui l’a frappé (la jupe s’efface en se fondant dans l’obscurité de l’arrière-plan – c’est assez commun pour que je n’aie pas remarqué immédiatement le procédé).

Le diptyque habillé/nu est ainsi bancal. En omettant de leur ôter leurs talons, le photographe réussit à rendre ses modèles plus forts nus qu’habillés, car non dénudés. Le corps nu, bien qu’exposé (aux regards), n’est en rien vulnérable car bien exposé (à l’œil du photographe, à la lumière), tandis que les corps vêtus peuvent encore être dénudés ( les talons ôtés avec le reste de la tenue). Ces femmes ne s’offrent ni ne se dérobent, elles s’imposent sans prendre la pose.

Ainsi, si la photo se rapproche de la statuaire, ce n’est pas en faisant des femmes des déesses mais des colosses. Quoique lisse, la chair n’est pas de marbre ; rien n’est gommé de la violence de l’érotisme, taillé et non poli ; le désir ne s’est pas émoussé d’avoir été immobilisé, il habite ces filles sculpturales. Sumo : les femmes qu’expose Helmut Newton font le poids, peuvent engager le combat et lutter en corps à corps. Sur une photographie que je n’ai pas retrouvée, on en voit une allongée dans l’herbe (champêtre ? attendez la suite, elle n’a rien d’une nymphe en train de folâtrer), pied nu vers nous, disproportionné par la contre-plongée. Une anti- Lolita Lempicka. Même à terre, la femme est colossale.

Ce ne sont pas des fantasmes masculins qui sont mis en scène, mais bien des femmes assumant leur sexualité

Provocateur, alors ? A regarder de nombreux clichés du photographe, on finit par ne plus trouver le moins du monde dérangeant ces sexes exposés. On ne cherche à voir ni ne redoute de le trouver, puisqu’il se montre.

L’image ne tend pas vers un sexe caché qui brillerait par son absence si le cadrage avait été plus pudibond (impudique, en fait), elle n’en fait pas non plus son sujet en focalisant l’objectif dessus ; il est bien là, mais là n’est pas le propos, puisqu’il n’est pas centré, il est là au bord de l’image, décentré, au même titre que les cheveux ou les poils des aisselles. Le corps de cette femme n’est pas que ou pas sexuel, il l’est aussi. Elle peut prendre le taureau par les cornes, mais réduisez-là à cela, la voilà qui soupire ; la fumée lui fait des moustaches d’homme, vous êtes bien attrapés.

Ce n’est pas tant que le corps serait naturel, après tout, on en est tous pourvus, etc. ; on a bien vu qu’il était précipité dans un environnement artificiel. La force est d’abandonner la pudeur pour l’érotisme ou plutôt, puisque celui-ci joue souvent de celle-là, de le réinventer et de continuer à le faire exister au-delà la suggestion, dans la démonstration, lorsqu’on ne peut plus dénuder la femme déshabillée. Les big nude sont violents, mais par la seule puissance de leur existence, non en soumettant de force le regard du spectateur. Dérangeants mais pas choquants. Démonstratifs mais pas exhibitionnistes. A l’image de Sumo, livre imposant mais trop volumineux pour que sa consultation ne relève pas d’une décision, les femmes s’imposent (dans toute la force du réfléchi, par elles-mêmes) davantage qu’elles s’imposent à. Elles ne revendiquent ni ne conquièrent le droit d’être naturelles (elles seraient impudiques), mais celui de ne pas l’être (sensuelles plutôt) ; elles affirment la possibilité de l’état de nature dans la société même où elles évoluent (le désir à supplanté la pudeur qui n’est plus la question). Corps et esprit et corps malgré l’esprit.

C’est le surgissement du naturel dans ce qu’il a de plus organique et en dehors de l’épiphanie du désir, qui paraît gore. Le photographe le sait : les poulets éviscérés, non sans humour noir rouge, par des mains baguées ou de la viande sanguinolente dévorée crue sont ainsi bien plus trash que des cuisses écartées. L’aile de l’angélisme s’est fait plumée. Vous reprendrez bien du noir et blanc ? Surtout si la jeune femme qui vous le propose menace de vous embrocher si vous refuser. La ménagère pin-up qui faisait l’article s’est fait la malle, elle vous coupera l’herbe sous le pied avec sa tondeuse de bûcheron. Les clichés redeviennent photo de publicité et ne sont en aucun cas reconduits sous le prétexte d’être détournés. On n’a que faire de la soubrette, complètement éclipsée par la riche femme du monde.

Pochette contre le mur, ce n’est pas elle qu’on y plaque pour lui faire rendre son tablier.

Le troisième œil

Voyant, le spectateur n’est-il exempt de tout voyeurisme ? Témoin, il devient immédiatement complice puisqu’il se substitue à l’œil de celui qui attrape l’autre par sa prise de vue. Par l’enregistrement qu’il permet, l’appareil fixe le regard qui, un instant soutenu, devient subi dans la durée.

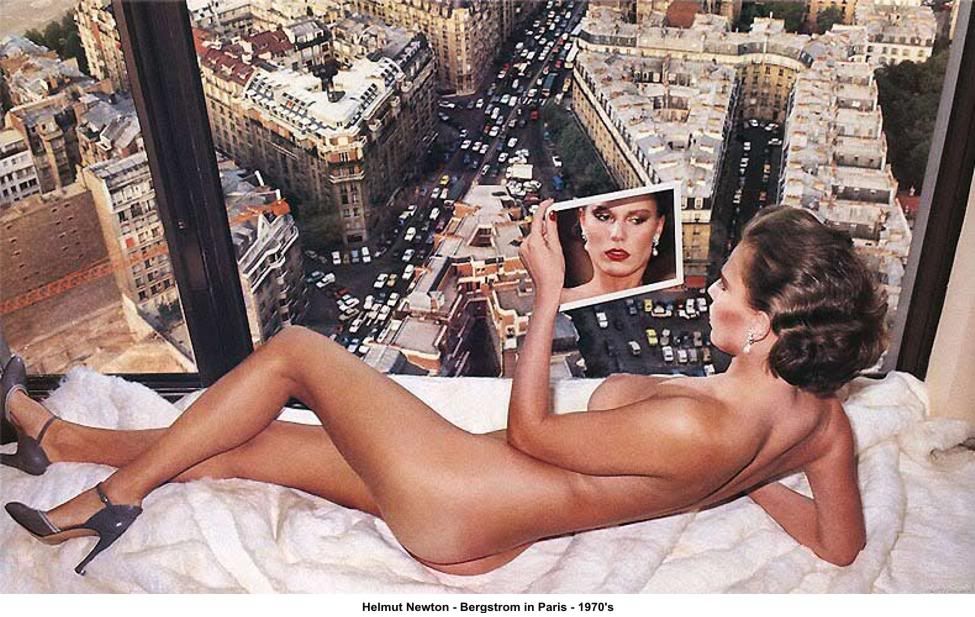

Cette photo me rappelle une des scènes réussies de l’adaptation cinématographique (moyenne, comme on pouvait s’y attendre) de l’Insoutenable légèreté de l’être, où Tereza vient demander à Sabina, la maîtresse de son mari, de poser nue pour elle, reprenant ainsi possession du corps offert à Tomas. Tereza demeure à l’abri derrière son objectif (de vengeance) jusqu’à ce que Sabina impose l’inversion des rôles et fasse sentir à sa mitrailleuse que le modèle n’est pas plus un objet que la photographe ne reste objective, Tereza ne peut s’emparer d’elle qu’en se destituant de soi. Lorsque cette influence réciproque des subjectivités devient claire, la volonté d’écrasement se transforme en un jeu de domination quasi amoureuse. De l’ire au rire et de l’arme aux larmes.

Mais revenons à notre photographie : le spectateur ne prend pas part au jeu de séduction. Il semble même en enfreindre ses règles par sa non-participation : hors-jeu, ne tirerait-il pas la soumission simulée vers l’assujettissement à une domination réelle ? Mais est-il vraiment hors-jeu ? Il partage l’œil du photographe qui n’est pas confondu avec le caméraman mais partage avec lui l’usage d’un objectif. L’introduction de la caméra dans la photo prévient en quelque sorte le spectateur de voyeurisme puisqu’il n’assiste pas à la scène sans y être invité : le troisième œil sous-entendu par le photographe est implicitement contenu dans la caméra. La mise en abyme est très forte : elle réussit à nous rendre conscient de notre position de voyeur, dans la mesure où, par le biais de l’objectif que présuppose la photo, on s’identifie spontanément à celui de la caméra, puis à se rire de notre malaise grâce au jeu de renvoi entre la caméra à la photo, qui introduit une certaine distance et rend possible le détachement. C’est de la représentation.

La mise en abyme n’est pas tout à fait exacte, s’il est vrai que la caméra dépasse l’appareil photo : c’est bien que l’on se fait des films. Le fantasme n’est pas plaqué sur un objet, il est joué, projeté sur la femme qui lui donne forme.

La pellicule ne tire pas un trait sur l’identité de cette femme qui impressionne - modèle la bande par les reliefs de son front, son nez et sa bouche, et offre son paysage intérieur. Les vignettes épousent son visage, semblent émaner de son corps et même ne faire plus qu’un avec lui lorsqu’elles se métamorphosent en vertèbres radiographiées à partir du cou.

A gauche, un tronçon de corps blanc et soyeux comme une statue de Rodin, qui appelle le toucher en toute chasteté.

Au milieu, un miroir nous offre le recto de ce corps, offert à l’objectif du photographe, avec lequel nous nous identifions. Et cependant, quoique voyants, nous nous sentons voyeurs : la photo est décentrée par rapport à la prise de vue qui y a lieu. On ne voit pas uniquement le corps de face, tel qu’il est présenté, mais nous en surprenons aussi une partie de dos, qui, coupée du visage qui en est propriétaire, est aussi surprise que la paire de jambes aiguillées qui jette un froid pont entre le tronçon-statue et le corps vivant. La chaire pressée par la main est très proche de nous : on touche à ce que l’on (ne) devrait (que) voir.

Au milieu, toujours, la petite silhouette de l’homme de la situation, qui nous met dans l’embarras.

Il faut arriver complètement à droite, au troisième personnage de la scène, pour trouver notre avatar – âme sœur, si vous vous sentez d’humeur plus lyrique que numérique. Cette femme qui ne paye pas de mine, assise devant une fenêtre ouvrant à l’arrière-plan sur la ville, a la même fonction que la silhouette noire à l’embrasure de la porte du fond dans les Ménines de Vélasquez ; elle est la projection de notre observation dans une situation où les reflets perturbent le regard. Alors que les lois de l’optique nous mettent (en garde en nous mettant) dans le doute, elle est la garantie de ce que nous pouvons voir sans être voyeurs. Grâce à sa présence, nous ne restons pas en plan et pouvons nous situer à celui du voyant et de sa boule de cristal en chambre noire.

Mise en scène, la photographie n’a plus rien d’obscène. Elle dépasse toujours son propre cadre tout en ménageant un hors-champ. C’est une synecdoque à elle toute seule, à double entrée : le visage est l’expression de la personne toute entière et le corps cadré de celle-ci envisage la personnalité. Au cœur de ce chiasme, le cadrage, qui fait du reflet (précision mimétique de l’appareil) une représentation (artistique qui tient du 3ème et du 7ème art mais n’a curieusement pas de place assignée). Peinture et photographie sont en miroir – médiation entre l’imitation et l’intertextualité (interpicturalité n’existe pas, il n’y a que des littéraires pour se plier ainsi les cheveux en quatre – et aimer ça, par-dessus le marché). On notera néanmoins que la femme n’est pas entièrement divinisée : on peut la saisir (son reflet n’est plus fugitif) et elle peut s’échapper (dans la ville qu’elle surplombe avec un calme olympien et à laquelle ses talons la prédestinent).

Sur ces abymes vertigineux, un chut libre.

23:42 Publié dans Cheese ! *flash*, Souris de médiathèque, Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : berlin, photo, décorticage

08 septembre 2009

Martin éPAR(R)s

J'ai découvert que je connaissais Parr depuis plus longtemps que je ne croyais - cette image a été le "document inconnu" sur lequel j'ai été interrogée lors de mon oral de spé anglais au bac ^^

Le titre de « Planète Parr », outre l’allitération, a le mérite de prévenir qu’on ne verra pas au Jeu de Paume seulement les travaux du photographe, mais tout ce qui permet d’en esquisser l’univers : collections de cartes postales, d’objets kitsch et de livres de photos occupent une bonne partie (l’essentiel ?) de l’exposition et précédent l’accrochage des clichés de Parr proprement dits. De même qu'il y a Nicolas et Leriche dans le livre d'Anne Deniau, on voudrait nous faire croire qu'il y a Martin d'un côté et Parr de l'autre (à l'étage, l'artiste est dans les hauteurs). Un PARRti pris.

Planète ? Astéroïdes en folie, oui !

Sur le coup, j’avance et regarde sans me poser trop de questions, regardant les photographies sélectionnées par l’artiste pour elles-mêmes. On en goûte parfois une seule, comme celle de Tony Ray-Jones :

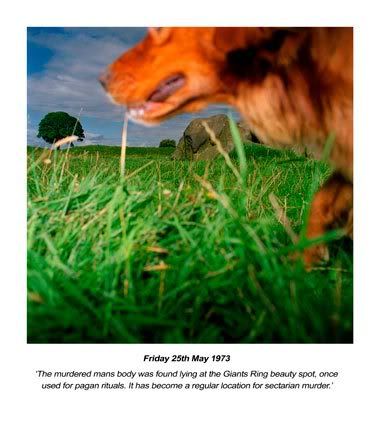

parfois une série, comme celle de Seawright, dont en voici une pièce.

Il est amusant de constater que ces photos, loin de « parler d’elles-mêmes » prennent tout leur sens grâce à la légende, qui ne dit pas ce qu’on doit y voir, mais souligne ce qu’on ne peut y voir : que dans chacun de ces lieux ont été enfouis des cadavres.

Mélangées avec des photos « documentaires » dont l’intérêt m’échappe parfois, s’en trouvent d’autres où prévaut le souci esthétique et qui me plaisent souvent davantage. J’aime particulièrement celle de Narahashi, où l’avion semble sur le point de plonger dans l’eau – transformé en poisson-chat.

Je grappille de droite et de gauche, tout cela me semble assez inégal, et surtout dans le désordre le plus complet. Que veut-on nous faire voir au juste ? Les influences de Martin Parr ? Si le rapprochement avec telle prise de Mark Neville peut être pertinent,

d’autres paraissent à des années lumières de sa planète, justement. Qu’il apprécie ces photographies ne signifie pas nécessairement qu’elles ont forgé son style. On touche peut-être là à l’une des limites de laisser l’organisation à l’artiste même, qui ne dispose peut-être pas d’un recul suffisant sur son œuvre pour en tracer les filiations.

Photo.doc : quelque(s) Parr dans l’espace

On pourra néanmoins s’appuyer sur ce joyeux bric-à-brac pour ce demander ce qui fait la valeur de la « photographie documentaire » dont se réclame Martin Parr. Si on la définit comme « témoignage », elle ne vaut pas pour elle-même, mais comme trace du passé – d’où que les plans d’usines disparues puissent vous paraître assez rébarbatifs si vous ne faites pas de thèse sur l’architecture capitaliste des villes minières de l’Angleterre de la fin du XIXème siècle, de même que des clichés de bouts de trucs non identifiés, si vous ne faites pas d’étude sur le pourrissement des carottes sur le bord des rivières. Ce qui en déciderait la prise serait alors l’intuition que l’on est face à un monde en train de disparaître (on pourrait penser aux photos d’Atget du vieux Paris), mais elle ne prendrait de valeur que dans l’après-coup, lorsque le document photographique pourrait être inscrit dans un cadre rendu visible par le recul, et sujet à interprétation.

On pourrait voir son projet de portrait de dix villes de GB (commandé par le Guardian) un peu comme le relevé auquel s’était livré Atget à Paris, et que la photographie devienne (ou prennent pour objet le) cliché n’est pas outre mesure surprenant : ce que l’on identifie comme étant amené à disparaître et dont on doit conserver le souvenir ne peut être que le bien connu (le mérite du photographe reporter consistant à le repérer sous l’habitude du trop bien connu). Alors évidemment, il nous faut un petit échantillon d’excentricité britannique, non bricolée cependant, et les étudiantes de Cambridge effeuillent du Pingouin Book allongées dans l’herbe. Cette série a beau arriver à la fin de l’expo quand on commence à en avoir plein les pattes, et les formats être plus réduits, il n’y a pas que ça, vraiment, on n’y voit pas grand-chose. Documents en attente d’être classés.

Que peut-on alors voir dans une photographie documentaire contemporaine ? Dans le cas du reportage à l’étranger, on comprend assez facilement la volonté de se faire une idée sur l’ « ailleurs » ; il s’agit toujours, comme dans le document d’une époque révolue, de combler une absence, à la différence près qu’elle est spatiale et non plus temporelle, inaccessible et non plus inexistante. Martin Parr, cependant, ses clichés britanniques en sont la preuve, travaille pour ainsi dire at home, ici et maintenant. Ce qu’il nous donne à regarder, c’est peut-être l’aperception, ce que l’on pourrait percevoir mais envers quoi l’on n’est pas assez attentif.

Sa série « Small world » n’est pas seulement une mise en abyme qui consisterait à photographier celui qui mitraille : par ce redoublement, il place devant l’objectif celui qui se cachait derrière, inverse subjectif et objectif. Le retournement met en lumière le rôle essentiel de la photographie dans le tourisme, au détriment même de ce qui est à voir.

Quand l'image prend les devants.

Le sujet est bien l’appareil ; le propos, de l’ordre du « j’étais là », comme le bourdon dans une vieille pub pour du sucre, rendu audible par sa répétition. Ce genre de comportement est en effet une tendance à laquelle on résiste plus ou moins, mais dont on n’a pleinement conscience que par le biais extérieur des séries du photographe non amateur ou par son surgissement devant un objet qu’on n’a pas pur habitude de considérer comme un site ou une curiosité « à voir » (un adjectif verbaaaaaaal) – je ne me suis toujours pas remise des touristes asiatiques qui se prenaient en photo devant les tableaux au musée d’Orsay, et pourtant, à y bien penser, ce n’est pas beaucoup plus ridicule que devant le château de Versailles.

Un monde qui marche sur la tête ? - n'empêche que je devrais essayer cette position, pour avoir de l'ombre sur le blanc de la page et pas de fourmis dans les bras, ce doit être formidable.

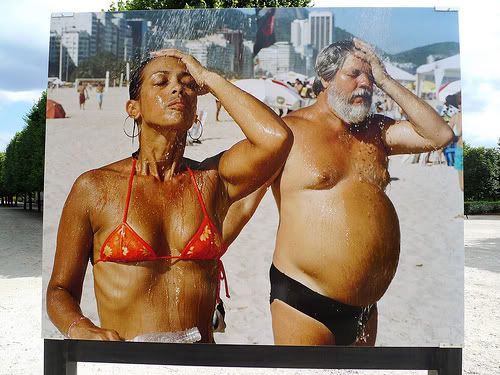

A gauche, une pub Herbal Essence, à doite, euh, d'autres rondeurs.

Celle-ci n'y était pas, mais comme elle illustre parfaitement ce que je vous disais sur Pise, je n'ai pas pu résister.

On peut parler de critique envers le tourisme de masse, et pourtant, on n’en sort pas, comme se sont amusés à le montrer certains visiteurs en prenant en photo les touristes face (ou dos) aux tirages de Parr exposés dans le jardin des Tuileries – quand l’exposition devient un lieu où être vu sans voir, et l’art un prétexte à une aveugle dévotion.

On n’en sort pas, chantons tous en chœur : it’s a small world after all, le cliché est rassurant, on a l’impression de s’emparer du monde d’un simple mouvement mécanique. Qu’on le fasse disparaître en le shootant…

Le regard est lucide et d’autant plus amusé qu’il est lucide, puisqu’il se sait pris au piège de la mise en abyme. Pour que la critique laisse place à la satire, il faudrait se sentir à l’abri, et ce n’est que dans la série « luxury » qu’on atteint au mordant (encore que j’aurais bien aimé voir le vernissage de l’expo – s’il y avait du beau monde avec des coupes de champagne à la main, on devait atteindre à peu près le même effet que les touristes devant leur masse révélée). On nous fait remarquer que, contrairement à la pauvreté pitoyable, la richesse, enviable ou méprisable, est bien peu abordée par la photographie documentaire. On a là un indice de ce qui empêche de faire basculer le reportage dans la critique-de-la-société-de-consommation qui est d’un bien-pensant épuisant (car épuisé peut-être). Critique, Martin Parr ne l’est ici pas tant par le choix de son sujet (la panoplie du nouveau riche est finalement assez uniforme, ne différant pas tant que ça de la caricature du capitaliste vu par les soviétiques : cocktail dans la main gauche, cigare dans la main droite, on a troqué le haut de forme contre des lunettes énormes à cigles gigantesques abondamment pailletés et un Motorola dernier cri) que par son traitement.

Si la série « luxury » est peut-être la plus artistique de celles présentées, ce n’est pas parce qu’elle prend pour sujet un monde qui se pose comme esthétique, mais bien en dépit de cet esthétisme affiché : les couleurs criardes qu’affectionne le photographe trouvent ici leur pleine efficacité en subvertissant l’aspect glossy des photos de mode. Ou comment l’élégance du luxe a été détournée par la classe du luxe (tout sauf classieuse). Contrairement au mauvais goût d’une ancienne campagne publicitaire pour Dior, qui restait désespérément lisse malgré les mannequins-manga roulées dans le cambouis, « luxury » a quelque chose de violent, sans être le moins du monde trash ou vulgaire - la photo, pas le modèle : vous conviendrez qu’on ne boudine pas un ventre rembourré dans une petite robe moulante en satin rose – tachée, qui plus est.

Vraiment, le cadrage est terrible. Celui de cette photo également, où l’individu disparaît derrière les signes ostentatoire de richesse, qu’il se choisit. Et qu’on retrouve derrière, la même en décoloré.

Un verre devant la bouche du monsieur, ils chercheraient vraiment à vous faire avaler n’importe quoi. Eux-mêmes avalent n’importe quoi pourvu qu’ils se gavent.

Belle image d’une fête de charité, mais après tout, bien ordonnée, elle commence par soi-même. Bon appétit bien sûr. Je ne l’ai pas retrouvée sur internet (word souligne internet, et souligne word aussi, my gosh), mais elle valait le détour, une photo en gros plan d’un verre où flottait des cerises, tenu par une main aux ongles qui tombaient en friche : très littéralement, le vernis s’écaille.

Retrouvée, en fait, il y a toujours une petite prise illégale qui traîne ^^

Et les aplats de peau écrasée au flash donnent parfois la sensation que les images ont été prises à la fin d’une soirée, vers les 5h du matin, quand il n’y a plus guère que la rosée qui soit fraîche (exeunt le champagne et ces dames). D’autres prises sont moins réussies en ce qu’elles donnent un sentiment de facilité, simple enregistrement d’une société qui prend la pose. Rien à débusquer, les poireaux sont cuits.

Contrairement à la photo artistique qui s’apprécie à l’unité, la photo documentaire s’envisagerait plutôt sous la forme de série, d’un « reportage » (de repères sur une carte) : après tout, un document a d’autant plus de valeur qu’il peut être recoupé avec un grand nombre d’autres. Cela n’empêche pas que certaines photos documentaires soient artistiques, mais expliquerait quelque Parr une certaine disparité dans les clichés (et le flou – artistique ?- le plus total dans le sélection du rez-de-chaussée).

Collections saturniennes

Ce qui produit un effet, c’est peut-être alors le nombre des photos, leur accumulation et regroupement en une « série », sur quoi insiste très justement la scénographie. Les diverses collections présentées dans l’exposition prennent alors leur sens, elles aussi témoins d’un œil qui série – classe, rassemble, compare. L’indice de cette accumulation monomaniaque se trouvait déjà dans un tableau exposé au rez-de-chaussée où se trouvent juxtaposées d’innombrables femmes en manteau rouge, prise le même jour au même endroit (le même en version masculine d’homme d’affaire est également disponible). Le geste du collectionneur se trouve expliqué. Reste à se demander pourquoi tels objets plutôt que tels autres (ou avec tels autres).

Les livres de photographies, quoiqu’il en soit dit dans les blabla explicatifs, ne me semblent pas relever de la collection, cela ne part pas tous azimuts dans une ligne donnée : des bouquins de photos d’un lieu ou sur un thème précis en une période donnée, oui, mais ceux qu’on voit relèvent davantage de la comparaison de différentes manières à partir desquelles forger la sienne propre.

Les collections d’objets sont tout autres et l’amas des objets dérivés à l’effigie d’Obama, par exemple, ne s’arrête pas au mauvais goût de tongs ornées de figurines de sa tête. Très diverses, elles comprennent des choses aussi fantaisistes que des montres à trotter après Ben Laden et Sadam Hussein, une théière Margaret Thatcher au nez de Pinocchio reconverti en bec verseur, des plateaux so kitsch, des barres de chocolat Cadbury imprimées Spice Girl (touché coulé, ça j’aurais pu à l’époque), des boîtes d’allumettes avec le portrait des cosmonautes soviétiques (coïncidence, j’ai enfin vu Good bye Lenin il y a peu) ou des tapis avec les deux tours du 11 septembre (là c’est tel qu’on pourrait se demander si c’est pour faire sa prière en remerciement de l’ébranlement de la puissance américaine, ou pour garder les pieds sur terre et se grandir depuis les ruines de la tragédie). On s’en amuse bien ; les gens regardent ça avec l’intérêt méthodique habituellement plus déguisé lorsque ces horreurs se trouvent en situation, sur l’étal d’un marchant : derrière les vitrines, ils deviennent les poissons d’un formidable aquarium.

Ces collections successives et éphémères se sont finalement que le prolongement d’un même geste ambigu, éternellement recommencé, celui de se souvenir. Le verbe devient substantif, le mug imprimé peut disparaître au fonds du placard, c’est plus commode pour oublier, d’autant que l’exemplaire stéréotypé ne risque pas de faire l’effet d’une madeleine de Proust au prochain déménagement. On retombe dans la thématique du cliché, entre photo et stéréotype, d’où que les objets collectionnés auraient gagnés à être présentés avec la série « Small world » (qui a également sa place à l’extérieur, je sais, on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix, une des choses les plus difficile au monde – cheesecake ou pudding ?) plutôt qu’avec les photographes qui ont marqué Martin Parr ou son travail (là encore, le bric-à-brac du rez-de-chaussée ne permet pas de tirer ça au clair). Sans parler des cartes postales curieusement isolées au début de l’exposition, où l’œil ne sait pas encore bien à quoi il doit être attentif, même si l’on peut déjà s’amuser d’une même carte portant le nom de deux villes différentes.

(Et après la surprise au MoMa, je me rends compte peu à peu qu’on n’expose pas toujours de l’art dans un musée – autre que musée explicitement historique ou scientifique, cela va sans dire – mais qu’appréhender l’élaboration d’une vision peut également être passionnant).

Au final, on s’est un peu éPARRpillé à jouer au pique-assiette dans les plats nets de notre ami Martin. Il faut être pêcheur, en somme, et savoir remettre à l’eau les prises qui n’en valent pas la peine – tout en s’éclaboussant joyeusement, c’est Parrfait !

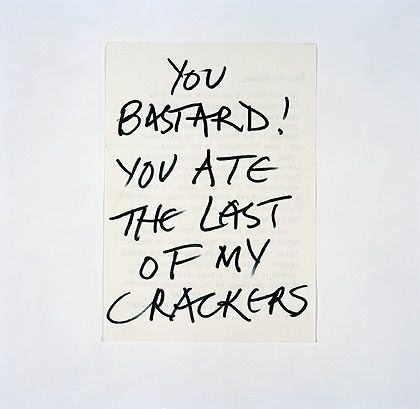

Je ne sais pas ce que ça fichait là, mais histoire de se quitter sur de bonnes paroles... ^^

11:25 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : exposition, photo