05 mars 2010

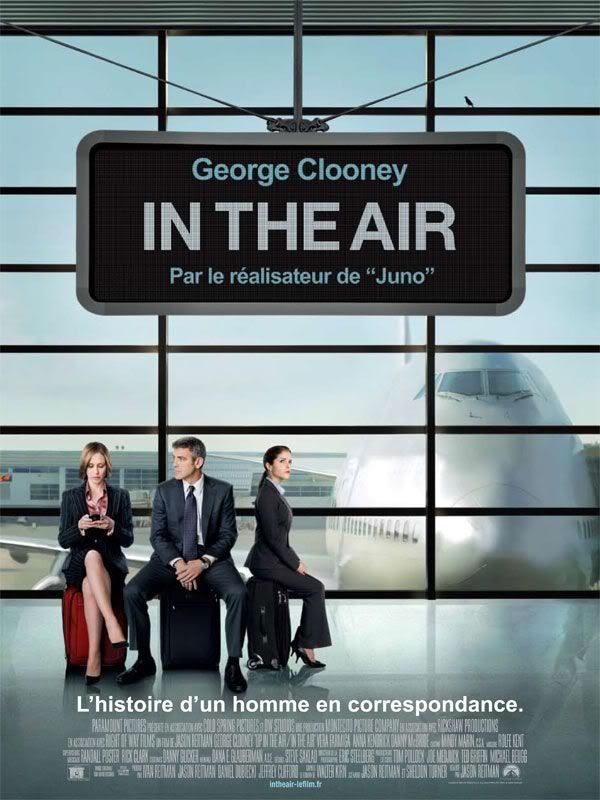

In the Air

[spoilers, as usual]

Sans annoncer explicitement la comédie, le titre laissait entendre qu'elle serait légère. Pas inconsistante pour autant, Jason Reitman n'a pas fait de barbe à papa avec les nuages, ni fait boire de café à George Clooney, that was not the time. Il incarne en effet Ryan Bingham, un homme que la critique a un peu vite défini comme cynique d'après son job ingrat pour des boîtes qui l'emploient à licencier leurs employés. Malaussène est-il cynique, je vous le demande ? Vous m'objecterez que Ryan est sûrement moins naïf, mais je vous renverrai à ses conférences de management, où il explique de manière imagée que tout ce qui ne tient pas dans un sac à dos est un fardeau trop lourd à porter. Il n'a pas encore lu Kundera, mais c'est un bouc émissaire qui prend le taureau par les cornes. Plus qu'un self-made man, Ryan est self-sufficient : il sillonne le pays en avion, dort à l'hôtel, roule en voiture de location et n'a besoin de personne – un vrai stoïcien des temps modernes. Son mode de vie lui convient, et ceux qui le disent cynique sont surtout suspects d'être jaloux de son indépendance qu'il a choisie et assume.

Lorsqu'il rencontre une femme, il joue cartes sur table – au sens propre du terme avec Vera Farmiga (splendide Alex Goran, parfait pendant au bel homme qu'est Georges Clooney), femme d'affaire (et affair) dans son genre, qu'il agace et provoque à une bataille de cartes de fidélité en tous genres (la grande ambition de Ryan est d'atteindre les dix millions de miles – objectif qui témoigne d'une grande puérilité en même temps que d'un certain amour du jeu, de la collection belle car inutile). Toute la salle rit d'assister à cette scène de cours atypique, comme, après l'amour, de les voir dans un face à face qui figure la symétrie des têtes dans les cartes à jouer : laptop contre laptop, ils procèdent à la synchronisation de leurs agendas, l'un pourrait bien faire un peu effort et un saut dans la ville d'à-côté, une heure de vol, ce n'est vraiment pas le bout du monde. Toute la salle rit alors et ne trouve rien à redire à ce mode de vie que partagent l'un et l'autre. Willing suspension of disbelief... Natalie Keener (jouée par Anna Kendrick), la jeune femme qui propose une nouvelle méthode de licenciement à distance par ordinateur, et file le parfait amour avec son boyfriend qui remplit toutes les cases du jeune homme bien sous tous rapports n'est alors que la cruche de service, un contrepoint comique au couple libre que forment Ryan et Vera. Presque mariée et larguée par texto : now you feel how it's like being fired by proxy (en substance – j'ai vu le film il doit y avoir maintenant deux semaines...).

[Natalie, la catastrophe de service, avec sa valise aux roulettes qui grincent]

C'est comique mais pas encore romantique – sexy plutôt, donc pas romantique selon les canons de la comédie romantique. Pour cela, il nous faut un renversement, celui qui peut vous faire dire que l'amour, ça vous change un homme (la femme devient simplement plus niaise, c'est déjà dans sa nature ^^). On en sent les prémisses lorsque Vera déclare aimer les enfants, ce que fuit Ryan (un chiard hurleur dans un avion, c'est l'enfer au ciel). Le turning point, c'est le mariage de la soeur de Ryan, qui a émis le souhait particulièrement kitsch qu'on lui ramène des quatre coins du monde le cliché de leur photo montée sur carton (dégradation du plus poétique nain de jardin d'Amélie Poulain, qui du moins se savait kitsch).

La mariage ne rentre pas dans son cadre de vie, le couple encartonné dépasse même de son sac à dos, c'est dire. Il rechigne à y aller, mais avec Vera, ça passe tellement mieux.

Sur place, c'est lui qui rassure le futur marié pris de panique, et à le voir ensuite en famille et tendrement enlacé à Vera, les bons sentiments du spectateurs reviennent au galop : vous voyez, il s'y laisse prendre, il revient à ses racines, il s'attache, il y prend goût. Voilà que Natalie avait raison, elle était peut-être plus ridiculisée que ridicule, la pauvre. Voilà aussi que Ryan, à qui l'on avait tout passé jusque là, se révèle a posteriori avoir été cynique (qu'on se rassure, on l'apprend au moment où il devient « quelqu'un de bien », on peut continuer à l'approuver, parce que bon, c'est Clooney). Ré-évaluation, les apparences sont trompeuses, on s'était trompé, c'est beau l'amour.

Si le film en restait là, il aurait mérité son étiquette de comédie romantique, mais pas forcément qu'on s'y attarde. Les deux fils de l'intrigue qui reprennent vie sentimentale et vie professionnelle s'équilibrent l'une l'autre. Certes, Natalie n'avait peut-être pas entièrement tort concernant l'attachement (qu'il faudrait encore distinguer de l'engagement-enferrement de la bague au doigt, mais n'en demandons pas trop), mais c'est malgré elle, car il est manifeste, par la modernisation qu'elle met en place dans le système de licenciement à distance qu'elle ne comprend pas grand-chose à la psychologie humaine. Laquelle Ryan maîtrise, même s'il n'est pas forcément sous l'emprise de la compassion (réflexe de survie, aussi). Magnifique (trop) exemple d'un parfait licenciement où le gars, en rogne contre Natalie (vous aurez du temps pour vous accuper de vos enfants), se fait retourner comme une crêpe par Ryan : vous voulez mériter l'admiration de vos enfants, réalisez votre rêve, devenez un grand chef (indice d'inférence dérisoire : option cuisine au bac).

Du grand art de sophiste, mais qui aide certainement davantage les malheureux que les bonnes intentions maladroites de la jeunette. Ryan n'est pas un pur salaud, et Natalie aussi peut être inhumaine. Il n'y a guère que Pascal qui ne soit pas remis en cause : c'est bien par la rectification mutuelle des erreurs qu'on approche de la vérité.

Le professionnel contrebalance le privé, donc, mais surtout le renversement qui conduit chacun à reconnaître ses erreurs est lui-même suivi d'un autre renversement, qui ne nous ramène pas pour autant au point de départ (c'est beau comme c'est dialectique, vous ne trouvez pas, tout ce travail du négatif...) - même si tous les aéroports et tous les avions se ressemblent, je suis d'accord. Il n'arrive plus rien à Natalie, qui peut se remettre paisiblement de sa rupture et se décoincer un peu. C'est Vera qui est en cause : Ryan découvre qu'elle mène une double vie, entre terre (mari, gosses, maison) et ciel (amant, ordinateur portable, hôtel). Elle tient cet équilibre, et Ryan, à la franchise : l'atterrissage est brutal. Notre amoureux pas si cynique que ça n'est pas tombé sur quelqu'un qui ait le courage de sa cohérence, ni peut-être qui porte le même degré d'attention au bienaimé, s'il est vrai que son absence de lien ne signifie pas absence d'attachement et de considération). Si peu cynique, en réalité, qu'il est même profondément moral. Et si Ryan en a plein le dos de ses conférences et de la métaphore du sac, il ne peut que repartir (up in the air - décoller des étiquettes), fidèle du moins à son choix de vie.

A nouveau dans les airs, sans point d'appui (ni sur le ciel ni sur la terre – après Hegel, je sentais que vous vouliez aussi du Kant), la seule façon de ne pas basculer dans le vide vertigineux (if you haven't built castles in the air, qui se révèlent souvent n'être que paroles... en l'air) est de continuer sur sa lancée. What else ? Un avion à réaction, pirouettes, cacahuètes...

22:50 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, décorticage

28 février 2010

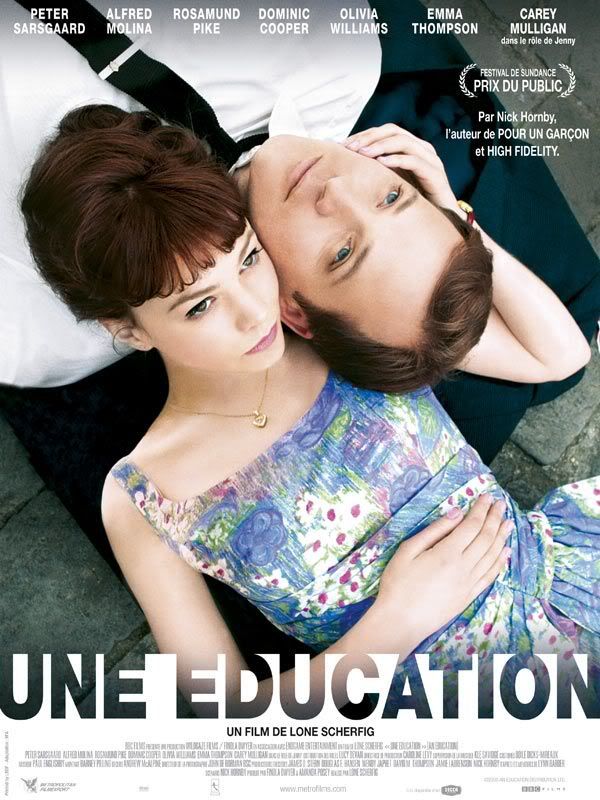

Une éducation - à refaire ?

Pour une critique plus concise, et sans spoilers.

Les critiques étaient partagées : entre subtil et cliché, grande finesse et mouvement univoque, Palpatine et moi nous en sommes remis à notre a priori favorable causé par l’affiche (aux horaires des séances, aussi). Il est vrai que l’histoire n’est pas d’une originalité folle : David, un homme trentenaire séduit Jenny, jeune fille brillante (et belle, évidemment) de seize ans, qui se met à délaisser ses études pour mener la belle vie d’une femme libre mais entretenue (oxymore inside). Le problème n’est pas tant la différence d’âge que le mode de vie : elle s’ennuie dans son existence de jeune fille de bonne famille, installée dans un quartier résidentiel de Londres ; lui, sait vivre sans compter, part en virée à Oxford, en voyage à Paris (où l’on bouffe du fromage et les yeux de l’autre devant un splendide coucher de soleil assorti au verre de vin, il va sans dire).

- Je sais qu'il ne faut pas monter dans la voiture d'un étranger, mais j'ai pitié de votre violon (pluie torrentielle) : mettez-le à l'arrière, vous marcherez à côté.

Curieusement, c’est au début que le film est le plus subtil, lorsqu’il met en balance la monotonie d’une éducation sérieuse laissant peu de place à l’épanouissement, et l’attrait pour une grande liberté d’accès à la culture. Car Jenny n’est pas d’abord séduite par un homme mais par son monde, celui des concerts (autres que celui de l’orchestre de l’école, dont Jenny fait partie pour que les examinateurs des dossiers d’Oxford en déduisent qu’elle sait s’intégrer – logique imparable du père), des sorties, des voyages, un monde qu’elle connaît à travers ses lectures et qui s’incarne alors en un homme. Ce n’est que petit à petit que le sens artistique laisse place au sentiment amoureux, lequel devient ensuite assez fort pour masquer totalement la disparition du premier. Car ce serait plutôt ici que réside la trahison de David ou l’aveuglement de Jenny. Bien sûr, on découvre à la fin que le fiancé est un homme à femmes marié, pourvu d’un gosse ; c’est la fin du film, commode pour mettre en point final qui soit le début d’une nouvelle ph(r)ase pour Jenny. David a beau être escroc et menteur, on ne parvient pas à le faire entrer dans la case du « salaud » de service. On le savait déjà en un sens, puisque Jenny le voit voler un tableau, l’écoute baratiner ses parents : David n’est pas seulement celui qu’il prétendait être - pas seulement, parce que malgré tout, il n’a pas traité Jenny par-dessus la jambe, épris d’elle, respectant la date d’anniversaire qu’elle s’est elle-même fixée jusqu’à laquelle est veut rester vierge (jolie scène où l’on doute qu’« il se contente de regarder » et où l’on a cependant tort de supposer qu’il va profiter de la situation, puisqu’il ne s’approche d’elle que pour remonter ses bretelles de soutien-gorge – comme quoi, le rhabillage peut être aussi sensuel que le traditionnel effeuillage).

Contrairement à ce qu’on pourrait induire de l’épilogue qui, dans sa hâte de mettre un terme à cette histoire, manque de la subtilité qui y avait présidé, l’erreur n’est pas tant d’avoir choisi la voie du mariage contre celle des études (après tout, la diatribe de Jenny contre la vie étriquée et ennuyeuse de sa prof de français ne sonnait-elle pas un peu trop juste pour qu’il n’y ait pas une once de vérité ?) que de s’être leurrée sur la « vraie vie ». Chez David et chez les parents, on retrouve la même métaphore (qui implique néanmoins des choix totalement opposés), celle de l’argent qui ne pousse pas sur les arbres, et une même illusion, celle de la culture ravalée au rang de moyen mais toujours prétendue fin en soi (ou que Jenny perçoit ainsi) : David aime les tableaux plus que la peinture, et le père considère que les études, si jamais elles ne débouchent sur rien, n’en constituent pas moins une dot estimable. Si les études sont un bien, comme nous le serine l’épilogue, voix de la raison et du progrès, il faut savoir en quoi, pour que le « go to Oxford », équivalent de « passe ton bac d’abord », ne soit pas qu’un leurre d’émancipation.

La « vraie vie » ne tolère pas de raccourcis (no shortcuts), Jenny ne coupera pas à son dictionnaire de latin offert en doublet à son anniversaire (ils auraient pu se concerter pour qu’elle ait le thème et la version tout de même ^^), ni à l’effort qui seul la conduira à la maturité – elle le dit elle-même à la fin, « she feels old, but not wise ». Le vécu ne suffit pas à faire l'expérience, encore faut-il en tirer des conclusions. La directrice de l’école avait raison en déniant à Jenny le statut de « ruined woman » que celle-ci propose lorsqu’elle apprend qu’on ne la reprendra pas : she’s not even a woman. Une gamine encore, qui a certes du goût (comme lui fait remarquer l’ami de David), d’emblée attirée par les belles choses, mais manque assurément de discernement concernant celles qui lui conviennent. Le retour près de son professeur de français, chez qui les tableaux que David achetait aux enchères ne sont que des reproductions, signe son départ de chez ceux « who know the price of everything and the value of nothing ».

Une éducation : scolaire (connaissances apprises, qui donnent du goût mais dispensent du jugement), sexuelle (« quand même, tant de chansons, de poèmes... pour une chose si brève »), parentale (austère mais pas très rigoureuse, finalement – Jenny le souligne lorsque son père ne réagit pas à son annonce de fiançailles : « isn’t it the moment you’re supposed to say ‘and Oxford ?’ ? ») ; une éducation à refaire ? - en partie en la faisant, sous le mode de l'expérience vécue, s'il est vrai qu'une éducation est tout un apprentissage (l’école de la vie, comme on dit, dont David reconnaît n’être pas le meilleur élève – statut que ne mérite pas non plus immédiatement Jenny de ce qu’elle est une élève brillante).

On fume beaucoup, c'est chic - en français dans le texte.

Très fin ou trop lisse, alors ? Le film est l’un ou l’autre selon que l’on s’attache aux mouvements intérieurs des personnages (qui n’ont rien d’un balancement univoque entre raison et sentiment) ou que l’on s’attarde sur le cadre dans lequel ils sont développés (celui-ci étant justifié par ceux-là). Après tout, on n’a pas grand-chose à faire que David soit marié, l’important étant que la précision précipite la fin sans entraîner la chute de Jenny. Le choix, bien qu’ayant été effectué n’est pas irrémédiable, et se borne à ne devoir rester qu’une erreur de jeunesse – la ligne entre expérience et vie gâchée est bien mince, une éducation s’y tient tout entière. Peut-être le film garde-t-il l’équilibre parce qu’il est drôle sans pour autant que quiconque n’y fasse de l’humour. Pas de traits d’esprit, on souligne plutôt d’un bon sens commun les travers des uns et les mauvaises bonnes intentions des autres. Comme celles de David qui ne trouve rien de mieux que de se dénommer « patapouf » (l’onomatopée anglaise est plus formidable encore) pour mettre à l’aise sa Minnie, sa petite souris (forcément, avec Palpatine, on n’a pas pu s’empêcher d’exploser de rire – je tiens à préciser que le parallélisme de la souris n’entraîne en aucune façon celui du « patapouf » - Peter Sarsgaard perd de son charme quand on le voit le bide velu à l’air). Face à cela, des sarcasmes salvateurs, assénés avec classe par Carey Mulligan, qui, pour être comme Ellen Page dans Juno bien plus âgée que son personnage, n’en est que plus crédible – il doit être plus facile de révéler au moment propice une maturité dissimulée sous des traits juvéniles que de la faire jouer par une gamine qui fait plus que son âge.

Ni femme, ni enfant, Jenny est peut-être les deux à la fois, une tête, comme sur les cartes à jouer. Aussi réversible que le jugement que l’on peut porter sur David. Têtes bêches sur l’affiche. Jouer à être grand ou cartes sur table, le film entier est terrain de jeu pour le spectateur qui préfère la chasse à la prise.

21:48 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, film

24 février 2010

Hashem is dead !

[Spoilers]

Humour à 90°

A Serious Man, une affiche avec un homme sur un toit, et une antenne - je ne capte du coup pas grand-chose aux premières images : un paysan du début dix-neuvième, mettons, raconte à sa femme comment un homme l'a aidé dans son accident de charrette. Lorsqu'il lui dévoile son nom, celle-ci horrifiée lui apprend que cet homme est mort depuis quelques années déjà. Celui qu'il a invité à souper, et qui frappe à la porte précisément à ce moment, ne peut être qu'un dibbouk, la dépouille du défunt récupérée par le diable. Le mari prend peur mais assure devant leur hôte qu'il ne croit pas à ces histoires de bonne femme. Laquelle appuie avec conviction son propos en plantant un couteau dans le coeur du présupposé dibbouk qui, sur le coup, n'a pas l'air de s'en porter plus mal. Mais juste après que celle-ci ait décoché un regard lourd de sous-entendus à son mari, une tâche de sang apparaît et s'élargit autour du couteau toujours fiché dans la chaire. Cependant, au lieu de tourner de l'oeil et de s'affaler sur sa chaise, le vieil homme se lève et disparaît dans la nuit neigeuse.

Pendant tout ce temps, deux questions me tarabustent : ne nous sommes-nous pas trompés de salle ? Le patois des campagnes justifie-t-il qu'ils parlent allemand avec un tel accent ?

La suite apporte la réponse, négative dans les deux cas. Quand j'entends parler de « goy », de « bar mitsva » et d'école hébraïque, je me rappelle subitement une anecdote : c'est seulement en apprenant que son amie était juive que ma mère avait compris que ce qui se parlait chez ses parents mi-polonais mi-russes n'était pas de l'allemand, mais du yiddish, bien sûr ! A ma décharge, je n'avais pas prêté attention au nom des réalisateurs, ni même lu un résumé du film, ayant décidé arbitrairement à partir du titre, de l'affiche et d'un écho de Miss Red, qu'il me plairait.

Et nous étions bien dans la bonne salle : la suite isole le début comme prologue, et celui-ci n'a aucun rapport avec celle-là, si ce n'est qu'il est décalé. Décalé mais pas loufoque, avec des personnages plus risibles que cocasses, et un comique de situation qui ne fait pas franchement rire (ou pas rire franchement). L'humour semble lui aussi décalé, mais un peu trop littéralement – il tombe à côté. Larry Gopnik, professeur de physique qui finit ses tableaux de démonstrations plié en deux et les fesses en arrière, est en effet entouré par des enfants obstinément égoïstes, dont l'un rentre de l'école en courant pour ne pas se faire tabasser par son fournisseur d'herbe, et l'autre n'y est pas forcément allée « parce qu'elle se lave beaucoup les cheveux » ; et par sa femme Judith, à la grande bouche, qui lui demande un divorce religieux pour rejoindre son boeuf de Sy Ableman, who is mainly able to treat Larry as a child and hug him, preventing him from uttering a single word. Bref, un bordel pas vraiment joyeux, mais pas bien dramatique non plus, cela ne part pas en feu d'artifice comme dans American beauty par exemple, où on a affaire à une famille de barges. Our man is serious. Du moins, c'est ce que l'on croit.

Arrivé à ce non point, je me demande ce que je fais là, et je commence à regretter. Heureusement, je ne suis pas du genre à partir au milieu d'un film, j'ai même regardé Mulholland Drive et Arizona Dream, jusqu'au bout, c'est pour vous dire. Les rires parfois très bruyants de certaines parties du public m'indiquent que je dois sûrement louper quelque chose. Kundera trouve bien Kafka hilarant, alors... ce doit être une question de sensibilité. Je tâche donc de convertir mon énervement naissant en agacement.

I haven't done anything !

… and yet, slightly, I begin to appreciate slices of it. Des motifs commencent à apparaître, convertissant le risible des personnage en autodérision d'une communauté par les réalisateurs, je me sens peu à peu autorisée à rire. Ce doit être ce qu'on appelle « l'humour juif » et dont je n'ai jamais imaginé quelle pouvait être sa spécificité. Remarquez, si A Serious man en est représentatif, je comprends qu'on peine à produire une quelconque définition.

L'humour se manifeste par touches et reprises : il n'y a rien de drôle à ce que Larry objecte à sa femme qu'il n'a rien fait (pour qu'un divorce lui tombe sur la tête), mais cela l'est davantage lorsqu'il dément en face du directeur du collège des diffamations, lorsque dans une scène analogue où le directeur revient lui demander s'il a écrit quelque article qui pourrait influencer favorablement la commission de titularisation, celui-ci obtient cette même phrase pour réponse, et surtout lorsque, la conversation ayant bifurquée sur sa situation familiale, il ressasse n'avoir rien fait, rien de mal et son interlocuteur de reprendre : « If you haven't done anything, you haven't done anything bad, ipso facto ».

Il y a ensuite l'oncle mathématicien de génie, qui passe son temps à drainer son kyste dans la salle de bain, ce qui était plutôt une saine occupation au vu de la suite, où il est ramené menotté pour délits sexuels ; le gamin qui dérange son père « parce qu'il ne capte pas la 7 », puis à nouveau, mais alors que le père croit qu'il s'agit encore de l'antenne, le môme rectifie d'un ton égal : sa mère est en larme, Sy Ableman est mort ; la bar mitsva filmé du point de vue du gamin qui vient de fumer et ne trouve pas grand soutien chez son copain à l'œil également torve, qui soulève sa paupière crapaudine pour seul mouvement... Les petites touches se multiplient, bientôt cela grêle.

Dead serious

Le film n'est pas très sérieux, mais les personnages sont sérieusement atteints, et les deux niveaux indiquent l'un comme l'autre que la vie est du côté de la légèreté, du non-sérieux : c'est ainsi que le film peut s'aborder, et c'est en en prenant le contrepied que les personnages se sabordent. En effet, tandis que le film s'en sort d'être du/à côté de l'humour, résolument non-sérieux, le « serious man », celui qui est nommément désigné ainsi, n'est pas Larry mais Sy Ableman... à ses funérailles. Larry prendrait le même chemin à se montrer trop sérieux. Trop appliqué à comprendre ce qui lui arrive, ce qui ne se peut, puisqu'il laissera forcément échapper un élément ; les bras lui en tombent, impossible de prendre avec lui la multitude des malheurs qui lui tombent dessus, impossible de cum-prendre.

Trop consciencieux et moral ? La première embrouille à m'entraîner à rire est la cas de l'élève coréen qui tente d'acheter l'examen qu'il a raté. Larry veut lui rendre l'argent qu'il a intentionnellement laissé, et devant le refus de l'élève, il se voit obligé d'en informer la hiérarchie. Sur ce, le père mafieux va trouver le professeur chez lui et le prévient qu'il va l'attaque pour diffamation. A moins que le gamin n'obtienne son diplôme, ce qui équivaut à un aveu de tentative de corruption. Lorsque Larry pointe la contradiction évidente, l'homme a une réponse extraordinaire : « You have to accept mystery ».

Vraiment extraordinaire. C'est là la clé qui enferme Larry dans son malheur : il veut comprendre alors qu'il n'y a rien à comprendre. Il cherche un mystère là où il n'y a que plate évidence. Sa quête de sens chez trois rabbins successifs devient alors toute une épopée, burlesque à souhait.

Rabbin, deux, trois...

Le premier rabbin remplace celui que Larry voulait consulter. Avec ses dents de rabbit, the junior rabbin vaut son pesant de carottes cacahuètes. Il lui sert un discours illuminé et l'invite à poser un oeil neuf sur les choses : « Look at this parking lot, for instance! ». Mais junior rabbin n'est pas Sam Mendes et il n'y a de toutes manières pas de sac en plastique volant pour susciter l'émerveillement.

Le deuxième rabbin se sert une tasse de thé mais ne lui sert à rien. Son histoire de dent laisse Larry sur sa faim, car jamais l'anecdote ne se transforme en parabole. A la limite, il garderait plutôt une dent contre elle ; moi, je me suis payée un fou rire. Ne voyez pas plutôt : un dentiste trouve un jour un message sur le moulage d'un de ses patients, qui dit en substance d'aider autrui. Il vérifie sur le patient, les lettres sont bien gravées là, mais c'est un goy. Il va chercher partout et n'importe comment un message divin : sur les autres moulages, d'après la Torah, en convertissant les lettres en chiffres... du pur délire. Et finalement, un jour... finalement rien, un jour, le médecin a finit par oublier son obsession. L'épisode ne s'est pas développée en histoire, ni donc l'histoire en parabole. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'intrigue. Cela m'a rappelé l'histoire de la dent d'or de Fontenelle, dont la Bacchante me parlait il y a peu : à la découverte d'une dent d'or, c'est la ruée pour en expliquer la provenance, qui alchimiquement, qui scientifiquement, qui surnaturellement, qui théologiquement, et une fois seulement que la polémique a bien enflée, une petite question idiote est venue crever l'abcès, quelqu'un avait-il vérifié que la dent était bien en or ?

Ce que j'ai pu rire (pas forcément très fort, mais bien intérieurement). C'était aussi bête que cela : Larry ne trouve pas de sens parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas absurde pour autant, c'est, sans autre modalité. Par conséquent, le dernier rabbin n'a d'autre utilité que de compléter le proverbe et cette trinité de l'inessentiel.

Le troisième rabbin est auréolé d'une très grande sagesse. Larry tâche de le rencontrer, mais sa secrétaire, après s'être entretenu avec un vieillard somnolent devant son bureau, déclare qu'il ne peut pas le recevoir, trop occupé. Larry proteste, l'homme ne fait rien ; la réplique ne se fait pas attendre : « He thinks! ». C'est d'autant plus amusant à l'aperçu de la teneur de ses pensées, quand il reçoit le fils de Larry après sa bar mitsva, et où l'essentiel à savoir tourne autour d'un groupe de musique et du nom de ses membres : noms de Dieu ! Le rabbin rend au môme le baladeur que le directeur lui avait confisqué après avoir vainement tenté de trouver le fonctionnement de cet appareil du diable (voilà : non pas chercher à comprendre les choses mais trouver leur fonctionnement !). Devant cette curieuse substitution du rabbin au directeur, on scrute le visage du barbu et l'on retrouve d'un coup le dibbouk du début ! Le prologue avait donc bien un sens : celui de préciser qu'on ne sait jamais, que le fantastique est de ne pas trancher, et que mieux vaut ne pas savoir. Une introduction in media res, en somme, in medium nihil.

Absurde, sens et signification (malheureusement pour vous, je ne suis pas Jane Austen)

Pas de sens, mais rien d'absurde, si ce n'est vouloir trouver un sens à ce qui n'en a pas. Me voilà soudainement autorisée à ne plus chercher de signification au film (elle est apparue, il n'y en a pas) et à le regarder en le goûtant comme un épisode.

Cela n'a rien à voir avec Arizona Dream, qui m'aurait fait bouffer les coussins du canapé tellement il m'agaçait de ne jamais amener la moindre cohérence dans son délire loufoque, ni avec Mulholland Drive, qui nous avait limite empêché de bouffer, cette fois-ci, les hypothèses et contre-hypothèses fusant le lendemain au dessus de la table de cantine avec plus de frénésie que des boulettes de pain. Insupportable : l'attente créée par le film est sans cesse frustrée, une piste infirmée par une autre qui n'en mène pas moins à une impasse.

Le refus de ce sens de A serious man n'a rien à voir non plus avec l'insensé du stéréotype. Il n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas de sens : il y a une quête à la fin de laquelle on découvre qu'elle n'avait pas lieu d'être. Mais on a cherché, et pas en vain, puisque l'on sait désormais que l'on peut s'arrêter de chercher. C'est un peu comme Descartes qui après avoir fait table rase par le soupçon, cherche la première évidence, quand bien même elle devrait être la première et la dernière, une évidence négative, celle qu'il n'y a pas d'évidence.

Enfin on découvre... le spectateur, s'il l'entend de cette oreille. Pas le personnage, qui après avoir reçu par lettre les honoraires de l'avocat du divorce, qu'il n'est pas en mesure de payer, reçoit un coup de fil du médecin qui a besoin de le voir pour discuter des radios. Et comme le pire n'est jamais décevant, une tornade fonce droit sur eux. Peut-être ne faut-il pas se réjouir trop vite de l'absence de sens sans lequel le monde part justement dans tous les sens, surtout celle de sa destruction. D'un autre côté, supprimer un personnage est le moyen le plus commode d'imposer le silence et la fin – les verbes « taire » et « tuer » n'ont-ils pas quelques formes communes d'un point de vue phonétique ? Les réalisteurs sautent à pieds joints sur leurs pâtés de sable - la destruction peut avoir quelque chose de jouissif.

Le véritable danger ne serait pas alors l'absence de sens, mais la non-conscience de cette absence par un personnage qui s'épuiserait alors dans sa quête. Le danger, c'est l'absurde. La prof du séminaire sur la mise en intrigue du récit nous a proposé la semaine dernière une lecture originale du Château de Kafka, montrant que ce que l'on appelle un comportement absurde est en réalité une attitude hyper-rationnel où tout est intégré dans une unique perspective logique. Tel un joueur d'échecs, K. calcule ses coups en fonction de l'adversaire, agit selon la réaction qu'il imagine de la part du château. Mais là où le jeu est truqué, c'est qu'il a affaire à une multitude de joueurs (les fonctionnaires du château) qui ne jouent pas d'un seul mouvement et dont les actions se combinent sans concertation.

Finalement est absurde celui qui agit rationnellement là où cela n'y a pas lieu d'être. « Il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut, et se soumettre où il faut. Qui ne fait ainsi n’entend pas la force de la raison »... (j'adore les grands écarts entre des siècles, des cultures et des religions différentes).

Bon, je crois que je suis mûre pour tenter une relecture de Kafka.

Revenir à ses moutons avant d'aller les compter

En comprenant qu'il n'y avait rien à comprendre, je me suis sentie légère, débarrassée du poids d'hypothèses retorses et de significations retorses. Rien à y faire : ni la Torah des rabbins ni les mathématiques de Larry, qui ne sont qu'une science des possibles, presque au même titre que ses rêves, province du possible... Autorisée à ne plus rien en penser. J'aurais presque eu envie de danser : « Hashem is dead ! »

23:26 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, décorticage

15 novembre 2009

Ruban blanc et nœud noir

[spoilers]

La bande-annonce laissait entendre que ce n’était pas un film à voir un jour de très bonne humeur (plombant) ni de petite forme (déprimant) ; il s’avère que la plongée dans un village allemand où soumission, austérité et sévérité sont de rigueur n’est pas aussi glauque qu’on aurait pu le craindre.

Et pourtant, on n’échappe pas aux excès d’un puritanisme zélé, ni aux frustrations qu’il engendre. Le ruban blanc, qui est die Farbe des Unschuldes, la couleur de l’innocence, est destiné à rappeler constamment aux enfants du pasteur le droit chemin, et à ne succomber à aucun vice. Les aînés ont en effet déjà péché : je ne me rappelle plus de ce qui est reproché à la fille, mais le garçon a succombé à « la tentation de sa jeune chaire », en se livrant à quelques plaisirs solitaires (ça m’a rappelé Foucault tiens, et l’enjeu de pouvoir qu’était devenu la sexualité enfantine avec les terribles conséquences dont on faisait suivre l’onanisme – ici, rien de moins que de la déprime, des cloques sur tout le corps, suivi de la mort, évolution nécessaire et fatale s’il en est). La façon dont le père essaye de faire avouer le fils est particulièrement savoureuse prise avec une distance ironique (à ce niveau, ce n’est plus une allusion mais de la préciosité : le jeune garçon mort a trop irrité « les nerfs les plus subtiles de son corps »), mais horrible dans le contexte de l’histoire, plus par son pouvoir culpabilisateur propre à faire des névrosés (projection future en la personne du médecin qui tripote sa fille, du pasteur qui souffre plus que ses enfants des coups de verge qu’il leur inflige pour punition et que la famille puisse à nouveau « vivre dans une estime réciproque »…) que par la pruderie qu’elle expose. Cette dernière seule prêterait plutôt à sourire : Eva, la jeune vierge effarouchée, face à l’instituteur peu dégourdi qui va en faire sa femme, paraît plus touchante que coincée – l’adjectif est éloigné de notre esprit de ce que la narration de l’histoire est assurée par ce dernier (un instituteur, pensez-vous, la voix de la raison).

Ce qui ne manque pas de constituer un piteux tableau lorsqu’on le nomme n’est pourtant pas montré sous un jour misérabiliste. On n’est pas dans la démonstrativité, ni d’affection les rares fois où elle se manifeste chez les personnages (une main presse le bras d’un enfant ; la jeune amoureuse qui penche la tête plus qu’elle ne la pose sur l’épaule de son futur mari…), ni de la brutalité quotidienne qui pèse néanmoins sur tout le film. Beaucoup des scènes de violence se trouvent hors-cadre : le spectateur reste dans le vestibule tandis que les enfants se font sermonner puis (apparition et nouvelle disparition du fils parti chercher le bâton pour se faire battre) administrer une correction ; c’est le petit frère qui pousse la porte de l’inceste du médecin et de sa fille alors qu’il n’arrive pas à dormir et cherche sa sœur, qui, tout en redescendant un peu sa chemise de nuit lui assure que son père lui perce les oreilles : on lui offrira bientôt les boucles de leur défunte maman. Rarement démonstratives (sauf explosion du pasteur qui bourre son fils de coups de pieds), les scènes de violence n’en sont pas la simple dénonciation. Elles recréent un climat, avec tout ce qu’il a de pesant et d’étouffant. Pudeur (du réalisateur, toute différente de la pudibonderie des personnages) et économie ; même le paysan au chevet de son épouse morte sort du champ visuel lorsqu’il se penche vers elle, nous laissant seuls avec les mouches (déjà, Malraux…).

Devenue implicite, la violence s’infiltre partout et les rapports de force s’établissent dans le silence, si bien que lorsque se produisent des faits étranges qui vont de l’accident dangereux suite à une plaisanterie mortelle, à l’obscur incident fatal pour aboutir à la torture, c’est le village entier qui entre dans un état de guerre, jamais déclarée, toujours pesante. Le film a l’intelligence de désigner les coupables sans les nommer. Lorsque la compagne du médecin, affolée, part à la ville pour dénoncer celui qui a torturé son fils handicapé (si déjà ce n’est pas de la hint à la seconde guerre mondiale…), on pourrait croire qu’il s’agit du docteur lui-même, si celui-ci n’avait pas été la première victime des « événements étranges ». Ces derniers s’avèrent être cousus de ruban blanc : comme le suggère l’instituteur au pasteur, ses enfants se sont à chaque fois trouvé à proximité des victimes peu avant les faits, et ont par la suite toujours rôdé pour prendre de leurs nouvelles.

Ce qui rend inquiétantes les incartades des aînés du pasteur, c’est qu’elles ne s’accompagnent pas de la moindre effronterie : ils baissent les yeux en présence de l’autorité paternelle, portent le ruban blanc sans broncher, vont eux-même chercher la verge pour se faire battre et se font attacher les mains pour ne céder à la tentation d’aucune pratique nocturne. Ce ne sont pas des gamins qui font les quatre cent coups par derrière, dans le dos d’une autorité qu’ils reconnaissent mais s’emploient à saborder. Leur volonté de nuire s’accumule en eux-mêmes, remplit leurs visages que les gros plans en noirs et blancs savent rendre magnifiques – à peine formidables (ce serait plutôt une illusion rétrospective). Ce n’est pas qu’ils gardent un ton authentique lorsqu’ils prennent des nouvelles de leurs victimes ; ils sont sincèrement désireux de savoir comment elles se portent, fascinés par leurs abominations. Le sous-titre du film « Eine deutsche Kindergeschichte » prend alors tout son sens.

L’adjectif a son importance, et par-delà la déclaration de la première guerre mondiale sur laquelle se clôt le film, renvoie à la seconde. Le Ruban blanc dresse en effet le portrait d’une société où règne « une discipline toute prussienne » qui a rendu possible, comme a essayé de nous le faire sentir Mimi, la dérive générale de tout une société. A ce titre, l’accident mortel fournit un contrepoint assez fin : lorsque le fils aîné de cette femme est arrêté pour avoir par vengeance saccagé la plantation de choux du châtelain (c’est sous ses ordres que travaillent les paysans), il est évidemment soupçonné du méfait précédent. Et pourtant ce jeune homme à la culpabilité avérée quoique minime (crime contre choux) est relâché : il ne saurait y avoir un coupable unique et clairement identifiable aux « événements étranges », ni une seule cause de dérive qui prendrait la forme d’une rébellion contre les grands propriétaires. Cette tension sociale (au sens le plus restreint du terme) n’est qu’une des causes de la perversion d’une société entière. C’est ainsi que le départ de la compagne du médecin prend l’aspect d’une fuite et que les enfants restent impunis : comment voulez-vous châtier l’innocence même ? Ce serait reconnaître l’échec d’une éducation, d’une morale (leur père n’est pas pasteur pour rien) et finalement de toute une société.

Le blanc fond comme neige au soleil. La couleur de l’innocence, vraiment ? Celle de die Unschuld, que l’on ne traduit par « innocence » que parce qu’elle signifie la négation de son contraire, l’absence de faute. Et la négation d’une négation n’équivaut pas à restaurer ce qui a été originairement nié. Ainsi dans la pureté tant recherchée se trouve déjà la racine du mal, et le ruban blanc (r)appelle un autre brassard. Voilà : un film en blanc et noir.

09:08 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, décortiquage