25 novembre 2013

Souvenirs encadrés

À vouloir trop ou trop bien dire, on finit par ne plus rien dire du tout, surtout de ce qui nous a particulièrement plu, à quoi l'on craint de ne pas rendre justice. Parce que les reproductions que j'ai accumulées dans des dossiers sur mon ordinateur n'illustreront probablement jamais les articles complets que j'ai imaginés, voici une triple bill Hopper, Dali et Chagall, histoire de conserver une part de l'étonnement suscité par les expositions de la saison dernière. Pour le reste, pour le décorticage en règle auquel j'aime si souvent me livrer, il y a déjà des essais, après tout.

Hopper

Hopper est certainement un des peintres que j'ai le plus fréquenté et dont j'avais paradoxalement vu très peu de toiles (une ou deux à New York, en vacances). La grande surprise de la rétrospective proposée au Grand Palais, cela a été l'intensité des couleurs – comme ironiques des débuts flashy de la publicité. Ce vert, surtout ! J'en lorgne davantage encore vers l'édition de Citadelle & Mazenod1.

A room in New York et son papier peint vert Van Gogh

Et puis, dans de petites salles dédiées, j'ai découvert des aquarelles aux aplats d'huile, et les gravures, presque secrètes, de scènes entr'aperçues depuis le métro aérien. Loin de conclure une rencontre prévue de longue date avec le peintre, l'exposition m'a laissée la curieuse impression que, plus on le fréquente, moins on peut prétendre le connaître2. D'où la lecture du passionnant essai d'Alain Cueff : Edward Hopper, entractes, qui offre une multitude d'analyses pour expliquer cette impression et nous faire reconsidérer l'œuvre sous des angles inédits. À lire de préférence un jour d'hiver froid et ensoleillé, quand la lumière s'approche de celle qui tape, aveugle, sur les grandes façades blanches d'Amérique.

Dali

L'intelligence fulgurante, instinctive, viscérale. Devant ce monde de corps qui s'imbriquent, reproduisent, putréfient, où tout est dans tout, et la beauté dans le malaise, je m'étonne que les parents exposent leurs enfants à la pulsion de mort qui émane du désir, puissante, inévitable, que, même adulte, l'on prend de plein fouet. On essaye d'analyser ce que l'on voit pour amortir ce que l'on ressent mais les correspondances d'un tableau à l'autre, multiples, innombrables affolent les neurones, on n'arrive bientôt plus à absorber, digérer ce que l'on voit, ce que l'on est effrayé de comprendre soudain – l'intelligence fulgurante, instinctive, viscérale.

Vrai tableau de « L'île des morts » d'Arnold Böcklin à l'heure de l'Angel

On fouille dans sa mémoire pour retrouver la silhouette de l'île, au loin, quand soudain, toute lumière retirée, on comprend qu'on est sur l'île aux morts. J'ai froid.

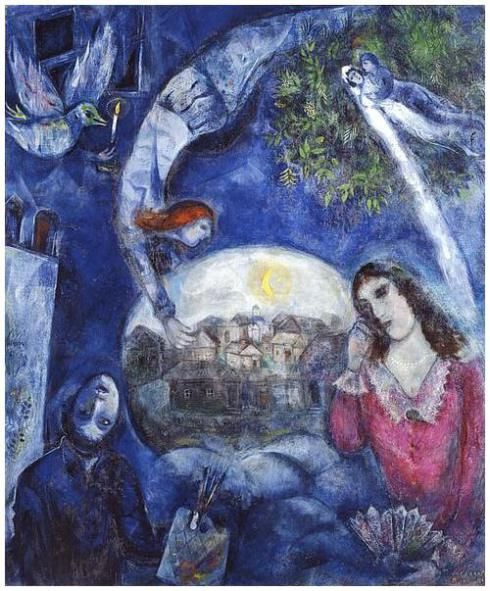

Chagall

La fascination que suscitent chez moi les toiles de Chagall s'est toujours dispersée devant ses personnages, objets et animaux juxtaposés comme par un collage surréaliste, flottant là sans poids ni logique apparente, pleins d'un symbolisme que je ne sais pas déchiffrer. Mais les couleurs, le brossé à la fois âpre et doux (et le plafond de l'opéra Garnier) ont à chaque fois de nouveau attiré mon œil et je me disais que je pourrais un jour pleinement apprécier, avec un guide ou un peu d'efforts. Ou l'exposition du Luxembourg, malgré un froid glacial (la conservation des tableaux exige-t-elle vraiment une telle climatisation, parfaite pour enrhumer les visiteurs en tenue d'été ?).

Passant d'un tableau à l'autre, on repère les symboles qui reviennent et dont le réseau finit par leur donner sens, un bœuf ici, un candélabre là, et l'oiseau et l'horloge... L'instant de flottement qui me perdait s'estompe devant celui des corps, qui n'obéissent plus à aucune loi de gravité, suspendus dans un espace en dehors du temps, vie d'avant la naissance, rêve, souvenir ou je ne sais quelle autre forme d'éternité.

Autour d'Elle

Les tableaux bleus, dans lesquels Chagall place le souvenir tremblotant de sa femme morte, en apesanteur et robe de mariée, sont particulièrement émouvants – comme une boule de neige qui agiterait quelques restes de tendresse pour faire sourire le chagrin un instant ou une cloche de verre qui sonnerait avec le même élan que celles des églises ou le violon de sa Danse.

14:53 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : expo, exposition, hopper, dali, chagall

23 août 2013

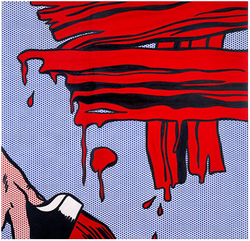

À point nommé Lichtenstein

Oh, Jeff… I Love You, Too… But… Imaginez ce que dit le personnage et complétez la bulle. Je suis presque sûre d’avoir eu l’un de ces tableaux à commenter en cours d’anglais. Aucun risque pour les élèves de dénaturer le tableau en trouvant des phrases banales, il se veut iconique. Les mots ne doivent susciter aucune histoire : cette case doit pouvoir figurer dans n’importe quelle bande dessinée pour pouvoir toutes les symboliser. C’est ce désir de généricité qui me frappe dans l’exposition que le centre Pompidou consacre à Roy Lichtenstein : ses tableaux sont avant tout des images, les plus lisses possible, les plus abstraites de l’artiste possible. Et quoi de plus populaire et de moins personnel qu’une image de comics ?

Folio, vous fumerez loin.

(Palpatine ne me croyait pas quand je lui ai dit d'où je connaissais cette image.)

Faut quand même aller chercher Racine pour que Roy Lichtenstein paraisse décalé.

Une vidéo feuillette pour nous les pages d’un cahier d’écolier où Lichtenstein a collé toutes les images qu’il envisageait d’utiliser : à mi-chemin entre la collection d’enfant et le Pinterest d’aménagement d’intérieur sponsorisé par un IKEA-like, ce scrapbook n’offre rien qui ne puisse figurer dans un catalogue. Photos de produits, cases de bande dessinées… Lichtenstein ne nous propose pas de les regarder autrement : il les synthétise, tel un Grenouille de l’image.

Il les veut tellement peu à lui, ces images volées par le biais d’un rétroprojecteur, qu’il fait tout pour effacer son trait, comme un voleur efface ses traces. Les gros points de couleur sont l’antithèse du pointillisme : non pas une vision, vacillante, mais un procédé technique (le pochoir) qui vise à reproduire la mécanique de l’impression sans en conserver la finalité. La trame est tout – les points sont trop espacés pour donner forme et couleur à l’espace qu’ils remplissent, tout comme les cases étaient trop isolées pour être reliées par un fil narratif. Ils donnent la varicelle aux visages qu’ils constellent et démangent le spectateur, qui gratte la surface des tableaux, en vain. L’artiste n’exprime rien, il imprime. Il y met un point d’honneur : surtout ne rien exprimer, seulement imprimer, singer la technique quand celle-ci imitait le réel pour mieux l’apprivoiser – au fond, il s’en moque, du monde.

On dirait que sa peinture n’a eu de cesse que de penser Photoshop – même si, heureusement pour l’artiste, il n’est pas né avec. C’est particulièrement frappant dans les recherches sur le trait : comment représenter un coup de pinceau ? i.e. comment représenter ce qui sert habituellement à représenter – sans y attacher un style ? Et nous voilà dans l’onglet « brosses » de Photoshop, avec leurs effets de simulation jamais assez hasardeux.

On en arrive au paradoxe du coup de pinceau en sculpture. Qui lui-même débouche sur celui de sculptures étrangement plates… défaut qui en fait tout le charme. J’aime bien l’idée de pouvoir poser une petite explosion sur un bureau et de réintroduire ainsi comme objet ce qui n’était que la représentation schématique d’un phénomène insaisissable – preuve incongrue de ce que nos représentations façonnent la réalité sans que l’on s’en aperçoive : c'est une explosion dans les ténèbres. Elle est belle, et plus que belle ; elle est surprenante.

Petite explosion (explosion de bureau)

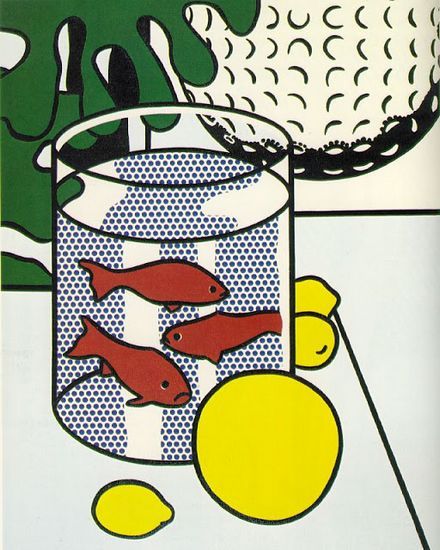

Lichtenstein n’échappe aux platitudes que lorsqu’il risque ses images en profondeur. Le reste du temps, quand il pense un logiciel plutôt que le monde, celui-ci se réduit à des images prêtes à l’emploi. Après le recyclage des bandes dessinées, nous avons donc le droit à la plus traditionnelle relecture d’œuvres passées. Introduire ses propres tableaux (aux thèmes non-originaux) dans l’atelier de Matisse, quoi de mieux pour s’inscrire dans l’histoire de l’art ? Mais lorsqu’il reprend Picasso qui reprend Rembrandt et qu’il décline les déclinaisons de Monet (sans avoir l’humour de Proust qui déconstruit sa propre cathédrale), on commence à se lasser…

En même temps, Matisse n'avait pas eu l'idée du poisson-smiley.

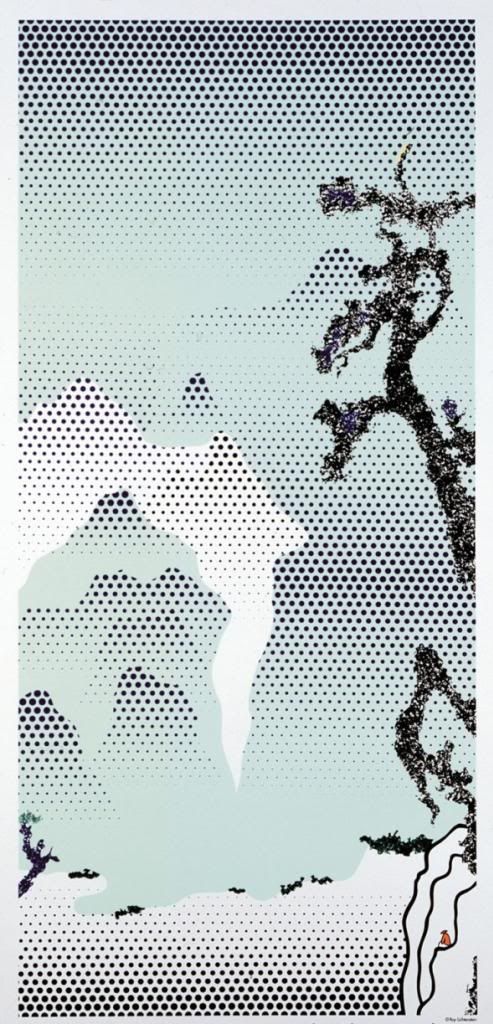

… et c’est là qu’intervient la surprise, la vraie. Une salle de trois tableaux où l’on entend chacun s’exclamer sincèrement à l’entrée : oh, j’aime bien, ça… ça, trois tableaux sans objet ni femme blonde, trois tableaux où le rouge a abdiqué au profit d’une atmosphère bleutée (du RVB au CMJN), trois tableaux au seuil de la vieillesse, où l’on sent un souffle de liberté. L’artiste se défend d’avoir voulu célébrer la nature japonaise, bien entendu ; on ne défait pas la cohérence d’une œuvre, l’interprétation d’une vie, au moment où elle va cesser. Les petits points de l’imprimerie, point. Mais on les voit bien se dissoudre dans l’immensité du large, des montagnes, d’un néant qui nous attend juste là, gigantesque et serein.

Landscape with philosopher, petit point orange sans en être un.

L'effet était bien plus fort encore en grand...

22:08 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : expo, exposition, roy lichtenstein, beaubourg, centre pompidou

10 août 2013

BP portrait award

Kirsty by Clara Drummond, inspiré par le pré-raphaëlisme dixit la peintre

Le portrait est un genre périlleux : si le peintre échoue à faire sentir la personnalité représentée, le portrait ne vous parle pas plus que le voyageur assis en face de vous dans le métro. Un certain nombre de tableaux exposés à la National Portrait Gallery dans le cadre du concours annuel donnent au spectateur l’impression de se heurter contre le mur du visible. Les surdoués du dessin essayent de le masquer par un surcroît de réalisme mais, si la technique impressionne, l’intérêt du portrait ne réside plus dans l’imitation, dont la photographie se charge bien mieux. L’émotion se cache alors dans les petites pancartes qui accompagnent les tableaux et racontent presque toutes une histoire, celle du lien entre le portraitiste et le portraituré. Amis (d’amis), famille, boy et girlfriend (vu certains tableaux, je me demande si ça n’a pas fait d’histoire) ou célébrité, chacun a sa stratégie pour accéder à l’autre.

Ved Mehta by Paul Oxborough

La vieillesse déclenche plus d’engouement qu’ailleurs, peut-être en raison d’un vécu dont les choix et trajectoires se sont imprimées dans les lignes du visage, et dont le poids a appesanti le corps, plus enclin à prendre la pause. Dans le portrait de Chomsky, c’est d’autant plus sensible qu’il s’agit d’une personnalité ; on y sent la présence – et la prégnance – de la pensée. L’hyperréalisme d’un visage ayant dépassé plusieurs fois l’échelle humaine inquiète d’abord mais finit par donner une autre dimension au tableau : les taches qui parsèment le gigantesque visage matérialisent l’émergence d’idées, reliées – c’est le propre de l’intelligence – par les rides.

Chomsky by Raoul Martinez

(évidemment, en petit, ça ne fait pas le même effet)

À en croire les tableaux exposés, ce n’est pourtant pas l’âge qui constitue la meilleure porte d’entrée vers l’altérité mais son exploration au sein même de l’identité, par l’autoportrait. Alors que la médiation de l’artiste s’arrête parfois à la relation entre le portraituré et le portraitiste dans le portrait, laissant le spectateur à l’écart, l’autoportrait, qui présente le soi comme un autre, permet à l’autre soi qu’est le spectateur de s’y retrouver.

Self-portrait with Lace Collar by Sophie Ploeg, inspirée par les peintres hollandais des siècles passés

Ewan McClure s’est peint de manière à voir le portrait en même temps que sa toile, mettant à distance une image de soi qui n’est pas enfermée dans le rapport à soi, personnel, du miroir.

Self-Portrait by Ewan McClure

Mon tableau préféré, celui pour lequel Palpatine et moi avons voté, est aussi un autoportrait, dont tout narcissisme est évacué. S’il y a un miroir, ce ne peut être ici que le spectateur, qui tout à la fois oblige et permet à l’artiste de se voir et se montrer telle qu’elle est. “It’s hard to understand which part of you to show, but there are times when you simply paint what you see and not what you want to see.” What you see : dans l’autoportrait, le visible n’est plus un obstacle vers l’intériorité mais le moyen de l’extérioriser. Not what you want to see : il y a reddition. D’où le pied, légèrement soulevé, qui marque l’inconfort d’une position pourtant d’aplomb, les mains, légèrement crispées alors que les bras sont presque ballants, et la bouche, légèrement contractée au milieu d’un visage qui serait autrement resplendissant, encadré par l’auréole de grandes boucles. What you see : le tableau renversé, à l’arrière, en témoigne ; peindre un objet à l’envers oblige à observer chaque trait sans le saisir dans l’ensemble d’une image cérébrale cent fois recomposée. Not what you want to see : le grand rideau sur la droite, dont j’ai mis un certain temps à comprendre qu’il préparait le dévoilement, est à contresens de notre sens de lecture, comme si le modèle n’attendait qu’une chose, pouvoir s’en recouvrir. Je veux bien croire que Daniela Astone n’est pas coutumière de l’autoportrait : désirant et redoutant à la fois le jugement du spectateur, elle se fait clairement violence, dans un mélange de pudeur et de franchise que je trouve remarquable.

Self-Portrait by Daniela Astone

Non seulement l'exposition est en libre accès mais l'ensemble des tableaux présentés et leur histoire se trouve sur le site de la National Portrait Gallery.

10:32 Publié dans Souris de médiathèque, Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : londres, expo, portrait

27 septembre 2012

Vibrations à l'échelle de Richter

En voyant l'affiche dans le métro, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir cette exposition au centre Pompidou. Puis j'ai googlé Gerhard Richter, je suis tombée sur moult tableaux abstraits et j'ai relégué cette idée de sortie dans un coin éloigné de ma tête. Palpatine, encouragé par la gratuité que lui confère le statut de chômeur, y a jeté un œil, puis deux, puis est revenu si enthousiaste que je n'ai pas voulu louper ça – surtout sachant qu'il est aussi hermétique que moi à l'art contemporain. Quatre ou cinq tableaux parmi les œuvres figuratives exercent une fascination qui justifie à elle seule de se pencher sur l'ensemble de la production du peintre. Comment et surtout pourquoi le même homme a-t-il peint à la fois des toiles totalement abstraites et des portraits débordant de réalité ? Il ne s'agit pas de périodes totalement distinctes, l'artiste ne s'est pas détourné d'une voie qu'il aurait jugée trop étriquée ; il se revendique peintre, à l'opposé d'un artiste plasticien qui manie les concepts avant même la matière.

Et pourtant, ses peintures de photographies, où les traits de pinceaux sont effacés par le passage horizontal ou vertical d'un morceau de bois ou de métal alors que la peinture n'est pas encore sèche, se veulent aussi anti-artistiques que possible. La technique vaut aussi bien pour un tigre, dont elle forme le pelage, que pour un rouleau de papier toilette ou une voiture accompagnée de quelques lignes de l'article qui l'encadrait avant que le peintre ne découpe un morceau de journal pour le reproduire.

Le souci de neutralité prime, dans l'effacement de la patte du peintre, le choix du sujet ainsi que celui de la couleur. Ce gris, que l'on peine à dire dominant tant il se confond avec la matière, installe une atmosphère singulière : distance devant les peintures-photo, pesanteur devant une marine que l'on dirait terre lunaire, apaisement bleuté devant des nuages où il est impossible de projeter aucun anthropomorphisme. Mer ou nuages, l'onirisme est terre à terre ; voilà ce qui est là, et rien de plus – mais rien de moins non plus.

Une présence. Voilà ce que donne les tableaux. Pas l'existence, l'essence ou je ne sais quoi d'ontologique, conceptuel et philosophique – une présence. Qui suppose un observateur et une réalité qu'il perçoit mais dont il a conscience qu'elle lui reste extérieure. Richter ne veut ni prétendre à la vérité d'une réalité (rejet du réalisme académique comme socialiste, où la vision de l'homme ou de quelques hommes est attribuée aux choses mêmes), ni la faire disparaître derrière une pure subjectivité (rejet de l'art contemporain où l'artiste exprime ou conceptualise le monde tel qu'il est pour lui). Mais il est extrêmement difficile de faire abstraction du regard que l'on porte sur toute chose et dans son effort même pour mettre à distance la subjectivité (effacement des coups de pinceaux), le peintre la fait ressortir (les marques d'effacement deviennent sa patte, constituent un (non-)style identifiable). Peut-être aussi est-ce un moyen de ne pas l'occulter : on oublie facilement qu'une photo (la réalité), même banale, même documentaire, comme les choisis Richter, résulte d'un cadrage, donc d'un choix (la subjectivité) ; la reproduction de la photo en peinture vient le rappeler, les grands aplats d'effacement se substituant en quelque sorte au cadrage éminemment original d'une photo d'art. À la différence près que Richter revendique le caractère non-artistique de ces peintures – comme s'il ne voulait rien signifier d'autre que la distance et la relation entre une réalité et celui qui l'observe. Mieux, qui la vit. Car cette impression, que j'essaye de m'expliquer après coup, on ne la pense pas face aux tableaux, on la ressent.

[Eisberg im Nebel - le surgissement]

Il y a comme une illusion, un effet d'optique, m'a prévenue Palpatine. Je l'ai regardé avec suspicion, me demandant s'il se sentirait bientôt poursuivi par le regard de Mona Lisa, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire : les tableaux vibrent. Il est question d'effacement et de flou dans les légendes comme chez les critiques, mais ces termes ne rendent pas compte de la vibration créée par ces bavures discrètes, régulières, et la lumière diffuse, qui infuse les tableaux.

Lorsque Richter représente une bougie, ce n'est pas la lumière de celle-ci mais de son regard à lui, qu'il répand sur la toile. Je l'ai compris en voyant sa Liseuse, hommage à Vermeer mais plus sûrement à sa femme : on se croirait dans un tableau de De Latour tant la chair est illuminée, mais il n'y a nulle bougie, nulle source lumineuse, qui soit représentée – seulement le regard d'un homme sur la nuque, les épaules, l'omoplate, l'oreille, sa boucle, la joue, l'aile du nez, la chevelure, son chouchou, chaque parcelle du corps et de la manière d'être de la femme qu'il aime.

Silencieusement, la lumière, chaude, riche, peint un blason de l'être aimé et le baigne dans un regard saturé d'empathie et de tendresse. Moins sensuels mais tout aussi concernés, les portraits de sa fille témoignent également d'une relation d'intimité.

Celui-ci, portrait d'Ella, me fait penser à iDeath, de Michal Ozibko, que l'on avait vu exposé à la National Portrait Gallery et dont Palpatine a un poster dans son salon – même position, même air d'introspection, comme si le monde intérieur du sujet affleurait à la surface du tableau.

Portrait couché, tête tournée, joue inerte... il y a je-ne-sais-quoi de glauque dans ce tableau, qui le rend d'une violente beauté.

Ces portraits aux couleurs chaudes contrastent avec ceux de ses proches, de la famille mais non intimes, traités de la même manière que les photos-peintures du début.

Après s'être laissé hypnotiser par ces tableaux figuratifs, on est plus à même de ressentir semblable vibration face aux toiles abstraites. Hormis les séries de gris, seule couleur à pouvoir faire apparaître le néant, selon Richter, c'est son sens de la couleur qui fait tout. Je ne sais pas si le terme de coloriste s'applique aussi dans l'art contemporain, mais c'est pour moi celui qui s'impose à la vue d'un tel tableau :

[Les couleurs fusionnent, on dirait le détail d'une étoffe froissée, véritable fleur de lave.]

Cela réinscrit en outre des œuvres plus conceptuelles dans une démarche où la sensation et la matière sont bien concrètes – 1 024 Farben devient ainsi un nuancier qui explore les variations de couleur plus qu'il ne les classe.

Je ne suis pas certaine, cependant, d'y avoir trouvé l'orange de mon chapeau ni le vert canard de celui de Palpatine – oui, les musées, c'est aussi fait pour jouer. Richter admet d'ailleurs qu'il ne peut pas empêcher les spectateurs de voir ce qu'ils veulent dans ses tableaux abstraits – alors même qu'il réfute l'idée d'interprétation, toujours dans sa volonté de s'éloigner de l'artistique (au point que je me demande quelle signification on peut bien accorder à ce mot).

[Venise]

Les contradictions ne manquent pas dans l'œuvre du peintre pétrie de tensions, entre figuration et abstraction, réalité et subjectivité, neutralité et interprétation... Les figures s'effacent et l'informe fait sensation : une nature morte s'étire comme une image télévisée à l'instant d'éteindre le poste – bouquet déjà fané – et je vois dans Venise une ancre de voilier et le monstre du Loch Ness devenu une grue origami – carnaval nautique éclatant. Richter dit de ses tableaux abstraits qu'ils sont des paysages bien plus réels que ceux qu'il peint dans la brume nostalgique de son style figuratif. Mais des paysages tout de même, des paysages sans concession, où l'ambiance d'un lieu ne peut plus être occultée par son apparence rassurante. Un tableau abstrait un paysage, voilà qui m'éloigne de mon impression habituelle de gribouillis (qui demeure cependant pour la table barbouillée, première œuvre inscrite au catalogue raisonné du peintre). D'un seul mot, Richter donne deux visages à une même réalité. C'est juste ce qu'il me fallait pour entrer dans cet univers coloré sans dessus dessous, un simple repère pour garder les pieds sur terre, comme le détail qui transforme des ondulations en rideau (ou un miroitement en feuillage chez Klimt, pour prendre un tout autre exemple).

[Rideau III]

[Ce paysage, où l'on ne sait si c'est l'environnement qui est à la marge de l'homme ou l'homme en marge de la nature, m'évoque à la fois Hopper et un article d'iPhilo lu récemment :

"L’environnement est un concept anthropocentrique car il suppose un centre (moi, nous), et une périphérie. Il révèle par conséquent un mouvement de mise hors de soi, d’aliénation et d’objectivation, de la réalité naturelle. La protection de l’environnement, même lorsqu’elle se fait selon les modalités de la préservation ou de la restauration, signale déjà la mort de la nature."]

Je parcours les toiles, les salles, je sens qu'il y a quelque chose, mais ne sait pas comment cela fonctionne sur moi. Et puis il y a cette toile, qui reprend la double réalité du paysage dans un tableau abstrait. Elle fait partie de tout une série réalisée à partir de couches de peintures grattées à des mois d'intervalles, faisant ainsi apparaître un temps, sinon un monde, passé – caché et dévoilé dans le même mouvement. Kundera parle sans cesse de Bacon, mais c'est Richter qui se trouve derrière Sabrina ! Le voilà ce tableau à double réalité, même s'il n'y en a aucune d'idéologique ici, et que Richter s'est depuis longtemps débarrassé de sa mue de réalisme académique ou socialiste. Le parallèle entre les deux hommes s'impose à moi, flagrant après avoir été préparé par la mention d'un catalogue raisonné (toute production n'est pas reconnue comme une œuvre, c'est à l'artiste d'en juger – la différence étant que si Richter en a détruit, il ne les a pas reniées) et la découverte de complexes contradictions qui ne sont pas sans rappeler les paradoxes terminaux de Kundera. La similitude n'est pas dans leur monde mais dans la façon de le penser, que je sais dans un cas et devine dans l'autre, contradictoire et cohérente à la fois. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'une vision complexe qui ne se laisse pas comprendre à la première approche, mais qui m'intrigue et me donne envie de l'explorer (le prix des textes du peintre est un peu abusé, quand même – aucun ePub pour y remédier). Pensez donc : un des premiers tableaux abstraits qui m'ait touchée (et pas seulement amusée d'un point de vue intellectuel ou séduite d'un point de vue purement esthétique).

[Comme l'échographie d'un monde aquatique, sorte d'Atlantis inconnu ou inconscient]

10:37 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, expo