15 décembre 2013

Proko, Chosta, y'a qu'à

À l'orchestre de Paris, les premiers violons sont polyvalents. Lorsque ce n'est pas Roland Dugareil qui s'improvise luthier en plein concert (je n'y étais pas mais on m'en a fait le récit), c'est Philippe Aïche qui remplace au pied levé le chef-d'orchestre souffrant. Ses collègues sont un poil plus concentrés que d'habitude, prêts à faire tout leur possible pour alléger la peine de leur camarade. Le second violon, promu premier par la force des choses, donne le la au piano et tout le monde se tient bien droit sur sa chaise.

On sent un peu ce flottement de quand la prof de danse, absente, a exceptionnellement demandé à une élève avancée de la remplacer : la fille panique un brin (je le sais, c'était moi), tout le monde fait les exercices demandés mais l'ambiance n'est pas la même, le cours manque d'assurance. Il se passe la même chose avec le troisième concerto de Prokofiev, malgré la volonté du chef-violoniste, qui ne ménage pas ses efforts (plus dans le style amortisseur que ressort, caractéristique de Paavo Järvi, le toon à baguette). Il en met plein les mirettes, un peu moins plein les oreilles. Les lignes musicales tremblotent (où est-ce qu'on va ?) puis s'affermissent (on ne sait pas mais on y va), sans toutefois trouver l'allant nécessaire pour rythmer l'ensemble (quand est-ce qu'on arrive ?).

Laurent trouve au chef un « physique de sommeil » et ce n'est pas Palpatine qui le contredirait, ayant manqué de se casser la figure en s'endormant après une longue journée de salon. Il n'empêche : chapeau bas et martèlements de pieds pour avoir relevé le défi. Le chef-violoniste et le pianiste se battent presque pour faire saluer l'autre, celui-ci se servant de l'appui qu'il prend sur le bras de celui-là pour l'envoyer saluer à l'avant. Match nul : ils saluent épaule contre épaule, après un changement de main de baguette – c'est que c'est encombrant, cette chose-là.

Après l'entracte (où l'on a élaboré les catégories de « chefs qui se regardent de dos » et « chefs qui se regardent de face »), Philippe Aïche retrouve sa place, au soulagement du second violon, qui ne savait manifestement pas à quel moment donner le signal de départ à la fin du concerto. Le nouveau chef intérimaire est un assistant de Paavo Järvi (aurais-je trouvé qu'il en reprenait un peu les attitudes si je ne l'avais pas su ?) et démontre une qualité essentielle du chef d'orchestre : c'est un tiers, qui dirige d'autant mieux l'orchestre qu'il n'en fait pas partie. Les musiciens ne s'inquiètent pas pour lui et ne s'en soucient que dans la mesure où c'est lui qui la donne (la mesure).

Ajoutons à cela les 9 cors et 9 contrebasses de la septième symphonie de Chostakovitch, dite « Leningrad » : tout de suite, ça envoie beaucoup plus. Surtout que tambours et trompettes nous signalent au loin une bataille à venir. De la même manière que les danses folkloriques ou les danses de salons renvoient à une pratique sociologique dans le ballet, tambours et trompettes ont ceci de particulier qu'ils peuvent symboliser une musique extérieure à la symphonie en son sein même, pourvu qu'on les en distingue – ici, par le volume sonore initial. Une citation comme une autre, me direz-vous si, comme moi, vous avez pensé à Ravel en entendant le crépitement du tambour dans le lointain. Lorsqu'il se rapproche et que la musique enfle, on croit être reparti pour de ces vagues dont Chostakovitch a le secret mais elle se brise très vite et avec elle, l'élan du combat – le tambour essaye bien de relancer le mouvement mais c'est une reprise avortée, qui ne réussit pas à secouer le silence depuis lequel elle s'élance.

À partir de là, j'ai du mal à imaginer la grandeur du peuple russe, qu'a voulu convoquer le compositeur, autrement que comme le souvenir d'un passé tsariste perdu. Curieuse manière d'encourager les troupes que cette symphonie à faire pleurer les pierres de la forteresse Pierre et Paul – à moins de penser qu'émouvoir fasse vraiment se mouvoir. Je dois avouer ne pas avoir trop creusé la question, distraite par la découverte d'un nouveau contrebassiste canon puis par une multitude de pensées prosaïques1, que j'ai essayé de noyer dans le flux de la musique – en vain : la Neva devait déjà être gelée. Le reste du concert a glissé sur moi, un brin éternel, un brin interminable. Lorsque le premier violon donne le signal du retour en coulisse, c'est d'un grand rond de bras : allez, hop, let's call it a (challenging) day, on remballe.

11:40 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, pleyel, orchestre de paris, odp, prokofiev, chostakovitch

12 décembre 2013

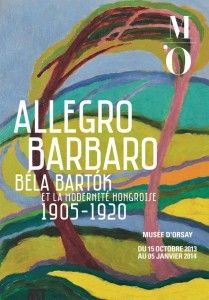

Allegro Barbaro

Béla Bartók et la modernité hongroise 1905-1920

Première bonne idée : appâter le visiteur avec un nom connu pour lui faire monter cinq étages et découvrir des peintres dont il n'a jamais entendu parler, alors que leurs toiles, entre fauves et folklore, lui parlent d'emblée. Je n'ai jamais vu la peinture de Sándor Ziffer, Dezsö Czigány ou Róbert Berény et pourtant, leurs tableaux me sont familiers. Les panneaux se chargent de m'expliquer pourquoi : moult analogies cultivées lors de voyages Paris-Hongrie et mûries par une culture propre, où le folklore occupe une place à part entière, beaucoup moins marginale que nos sabots et coiffes bretonnes (encore qu'en ce moment...). Cette prégnance du folklore dans les culture de l'Europe de l'Est, qui m'avaient intriguée dans certains romans de Kundera (lequel s'étranglerait en entendant parler d'Europe de l'Est et non d'Europe centrale), la voilà enfin visible – mais je ne dois toujours pas vraiment saisir, parce que ce n'est pas ce qui m'interpelle : je n'en retiens que les couleurs. Des couleurs, enfin, qui font ressortir la richesse de l'expérience humaine (et pas seulement sa vision) avec une puissance toute expressionniste : je ne me suis pas encore tout à fait remise de ce visage vert – vert ni de jalousie ni de maladie !

Autoportraits de Dezsö Czigány et Sándor Ziffer.

“

Dans ses Deux Portraitspour orchestre (1907-1908), Béla Bartók fait se succéder l' « idéal » et le « grotesque ». Dans le même esprit, les peintres hongrois de la nouvelle génération, partis pour la plupart compléter leur formation à Munich puis à Paris, semblent animés de la conviction que l'excès de gravité confine au grotesque : certains autoportraits basculent ainsi de l'introspection dans l'autodérision.

”

Extrait de la présentation du musée d'Orsay.

Sándor Ziffer, Landscape with fence

Seconde bonne idée : contempler la peinture en musique. Les deux arts rentrent autrement mieux en résonance par ce biais qu'en étant juxtaposés sur une chronologie (procédé tellement peu efficace que je suis toujours surprise d'apprendre que tel peintre n'était pas encore mort que tel musicien composait déjà). Et puis, c'est agréable : la scénographie est faite de telle sorte qu'il n'y a jamais collision sonore ; on circule librement dans les espaces aménagés au sein d'une grande pièce, sans personne sur les talons pour vous intimer d'avancer plus vite – seulement l'annonce de la fermeture du musée, à 17h30, un samedi après-midi ! La boutique est déjà fermée quand on sort de l'exposition : pas moyen de savoir si le DVD du Château de Barbe-bleue présenté est disponible à la vente. Cet opéra exerce sur moi une fascination que je ne m'explique pas totalement. Les quelques extraits donnés ont suffi à me donner envie de voir le reste de la mise en scène – peut-être m'aiderait-elle à comprendre pourquoi cela m'avait déjà fait un tel effet en version de concert. C'est en tous cas un prétexte parfait pour retourner voir cette exposition – avec Klari sous le bras, pour ajouter à la musique diffusée celle de la langue hongroise, pleine d'accents mystérieux.

Je n'ai pas réussi à retrouver ce tableau (parmi mes préférés) mais une blogueuse en a fait une jolie esquisse à l'aquarelle, qui vous le fera retrouver sans souci lors de votre visite. D'après Róbert Berény, donc.

Mit Palpatine

11:16 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, peinture, musée, orsay, bartók, hongrois

11 décembre 2013

« Beaucoup de pénis, encore eut-il phallus ! »

À propos de l'exposition Masculin/Masculin

On n'est pas franchement habitué à considérer le nu masculin comme une catégorie esthétique. Orsay le sait bien et mise sur le public gay et féminin pour faire des entrées. Le spectateur attiré par les belles plastiques est pris à son propre piège : il n'aura pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent et certainement pas de quoi bâtir une réflexion sur le nu masculin. Les panneaux, en blanc sur vert tilleul (à quand un équivalent des normes d'accessibilité W3C pour les expositions ?), ressemblent trop à des justifications a posteriori pour qu'on ait envie de les lire in extenso.

Il y a à boire et à manger dans ce bric-à-brac sauce Pinacothèque, de quoi faire son marché, un petit chef-d'œuvre par-ci, une paire de fesses par-là. Malheureusement, l'idéal classique de la virilité n'est pas franchement ma tasse de thé : ça manque de maigrichons, lesquels, confiés à Egon Schiele, ne peuvent qu'être maladifs. Qu'on me fasse une salle « danseur classique » et que ça saute ! Que cette barre entre Masculin et Masculin serve à quelque chose, enfin...

Curieux titre d'exposition, quand on y pense. La logique de la confrontation voudrait une comparaison des nus masculins/féminins. Mais cela impliquait une véritable démarche artistique et intellectuelle, qui interroge notre regard sur ces catégories, quand Masculin/Masculin se contente de présenter un éventail des idéaux de la virilité. Sans confrontation des adjectifs, on attend un substantif, un sexe, des sexes, qui puissent se montrer masculins. Mais Priape n'a manifestement pas été invité à cette petite sauterie. Les sexes se font bien désirer, cachés par de jolis drapés pudiques ou la bienséance qui les veut discrets, au repos. Lorsqu'ils apparaissent enfin, dans une salle qui pourrait choquer un jeune public, c'est tout penaud, parfaite illustration à l'éloge de la demi-molle (le clin d'œil à l'Origine du monde ? Oui, merci, j'ai vu, on pouvait difficilement le louper). Pas étonnant que le nu masculin peine à être reconnu comme catégorie esthétique (du moins pour le grand public, dont je fais partie), me dis-je, confortée dans l'opinion que cet arsenal pendouillant n'est décidément pas très esthétique.

Repensant à cette débauche de muscles saillants, je m'avise seulement maintenant que c'est peut-être ce qui manque : le saillant du phallus. Lorsque les peintres (majoritairement des hommes pendant des siècles) représentent des femmes nues, ils y mettent un peu d'abandon, de lascivité, de chair ; quand ce sont des hommes, des muscles, certes, mais point d'excitation – cachez cette érection que je ne saurais voir. L'adage est repris par le cinéma aujourd'hui : on peut voir une femme entièrement nue mais pas le sexe d'un homme, qui seul fait basculer dans la pornographie (cf. Elles) – c'est quand il est là qu'il y a du sexe. Et après, on s'étonne qu'un metteur en scène se sente obligé d'en faire des tonnes pour une scène de sexe lesbien : il faut y aller de manière un peu musclée, ostentatoire (ici ! scène de sexe, pas de câlins), quand d'une manière générale tout se passe comme si la femme n'avait pas de sexe (à force de s'épiler, faut dire qu'il finit par ne plus rien avoir de visible).

Au final, Masculin/Masculin vaut surtout pour ce qu'elle ne montre pas. À ce titre, le livre d'or est incomparablement meilleur que tous les cartels : l'échec artistique de l'exposition y est flagrant – non parce qu'on y critique le trop d'importance accordée aux photographies de Pierre et Gilles (seule découverte valable pour d'autres), mais parce qu'un grand nombre de visiteurs rend une appréciation sexuée, à l'image de cette femme : « Cela ne m'a pas réconcilié avec les hommes mais belle exposition tout de même. » De ce beau livre d'or, à la lecture croustillante, je retiendrai la meilleure critique de l'exposition qui soit, saillie extrêmement pertinente dans le choix de ses termes malgré son impertinence : « Beaucoup de pénis, encore eut-il phallus !!! »

Mit Palpatine

13:20 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, masculinmasculin, orsay

08 décembre 2013

Pourquoi je kiffe Chostakovitch

Indice : ce n'est pas parce qu'il ressemble à Harry Potter.

En deux concerts, un concerto et quatre symphonies, par l'Orchestre du Théâtre Mariinsky, dirigé par Valery Gergiev.

Symphonie n° 9 en mi bémol majeur

Concerto n° 1 en ut mineur pour piano, trompette et orchestre à cordes (Daniil Trifonov au piano, Timur Martynov à la trompette)

Symphonie n° 4 en ut mineur

Symphonie n° 14 pour soprano, basse et orchestre de chambre

Symphonie n° 5 en ré mineur

Parce que : son univers narquois et bariolé

On croirait circuler entre les roulottes de Petrouchka1, chaque attraction écrasant le bruit des autres lorsqu'on passe devant et qu'elle occupe soudain le devant de la scène. Comme à la foire, les tableaux musicaux se succèdent, se juxtaposent, se superposent, dans une surenchère bigarrée. Chacun d'eux est d'autant plus surprenant qu'il n'a rien à voir avec le précédent, comme si toutes les tonalités de la vie avaient été convoquées pour tenir dans la même symphonie.

Parce que : ses parodies de marche militaire

L'enthousiasme qui se déploie dans la cinquième symphonie est terrifiant d'ironie. La grosse caisse devient un bonhomme bedonnant et chacune des percussions une verrue qui rend difforme la parade militaire, bientôt en vrac comme un éclopé d'Otto Dix. Grotesque de lourdeur dans la cinquième symphonie, la marche militaire est, inversement, parodiée par des vents excessivement frivoles dans une neuvième symphonie impertinemment légère (Staline en a piqué une grosse colère ; quelle manque de solennité !). Quant au Concerto n° 1, il part carrément en free style : « la trompette débite par-dessus, toute fière, ses absurdités militaires ou chasseresses2. »

Parce que : ses surprises déconcertantes

Les détracteurs de Chostakovitch considéraient sa musique comme chaotique, névrotique. Ils n'ont manifestement pas perçu le formidable de cette composition bipolaire, toujours prête à vous couper l'herbe sous le pied en passant de l'allégresse au grinçant comme on passe du rire aux larmes : on ne s'installe jamais, sinon dans l'intranquilité la plus totale. Le pianiste du Concerto n° 1 est à peine assis que déjà il se penche sur son instrument, toutes pattes dehors, métamorphosé en grande sauterelle qui défend son territoire contre la trompette. Les instruments se coupent la parole : de vrais animaux de fables. On retrouve même un canasson échappé entre les poèmes de Lorca, Rilke et Apollinaire qui se cabrent devant le miroir que leur tend Chostakovitch : « Je ne vois rien de beau dans cette fin de notre vie et je m'efforce de le dire par cette œuvre. » Voilà l'élégie piétinée au galop par des sonorités cocasses, la grande faucheuse démantibulée avec sa faucille, la beauté des poètes méconnaissable en russe – ce sont les coups portés qui font éclore les fleurs du mal, coups de minuit au célesta (je ne suis pas certaine de l'instrument mais, d'un point de vue onomatopéique, le célesta sonne bien).

Parce que : ses vagues sonores

On se laisse emporter par la chevauchée fantastique de l'orchestre sans s'apercevoir que c'est une cavalerie de rouleaux compresseurs, de rouleaux prêts à nous broyer, nous noyer dans des vagues assourdissantes. On les entend surtout dans la cinquième symphonie : des vagues sonores par lesquelles on se laisse emporter tant qu'elles montent mais qui, parvenues à leur paroxysme, nous noient dans notre propre enthousiasme, celui qu'on ne pouvait pas ne pas ressentir, celui qu'on devait, que l'on doit ressentir, que l'on nous somme de ressentir : « C'est comme si on nous matraquait tous en nous disant : “Votre devoir est de vous réjouir, votre devoir est de vous réjouir.” » À quoi le compositeur répond : regardez ce que j'en fais de cet enthousiasme dont vous me rabattez les oreilles, regardez : vous entendez ? Vous y voilà sourd.

Paroxysme et paradoxe : ces vagues qui nous submergent, le compositeur les provoque pour qu'elles déferlent sur ceux-là même qui les exigent, quand bien même elles devraient le noyer en même temps. Subies et infligées, elles sont l'arme à double tranchant que manie l'orchestre dans une lutte titanesque. Lorsqu'elles se brisent, on découvre un paysage désolé, qui en appellent d'autres encore : il faut que la désolation disparaisse ; si l'on n'arrive pas à la faire cesser ni à la masquer, la lutte titanesque reprendra et finira par l'éliminera en détruisant ce qu'il en reste.

Parce que : sa désolation magnifique

Quand la joie autoritaire et sa dérision féroce refluent, un instrument survole lentement le paysage de désolation qu'elles ont laissé, se pose quelque part, au milieu d'une plaine enneigée. La voix qui s'élève alors est ce qui s'approche le plus du lyrisme, lequel ne peut plus être qu'un mensonge au sein d'une société communiste. Le basson n'exprime pas les épanchements d'une âme, il la dit seule, dehors, dans le froid, à l'abri du monde rentré chez lui. Qui d'autre que Chostakovitch confierait un tel chant du cygne à cet instrument nasillard ? Ou rendrait par l'égrenage de la harpe, d'habitude si apaisante, la mécanique d'une boîte à musique, du temps compté ?

Parce que : la lutte contre le silence

« L'art, c'est la rupture du silence. » J'ai attrapé la phrase au vol en feuilletant le programme et je n'y ai plus trop pensé jusqu'à la fin – jusqu'aux fins. Celle de la cinquième symphonie frappe fort, un grand coup de grosse caisse avant le silence, auquel elle ne se rend pas si facilement : le musicien, qui s'est reculé pour frapper avec plus de force, se jette d'un coup sur l'instrument pour étouffer toute résonance, dans un geste qui tient autant de l'embrassade que du hara-kiri par maillet – conclusion parfaitement ambiguë3 pour cette symphonie qui refuse de se taire comme de chanter des louanges immérités. Plus subversif encore, le decrescendo finale de la quatrième symphonie, tout en vibrations, fait bourdonner le silence au point que l'on ne sait plus si la musique a ou non déjà pris fin. J'ai rarement vu le public retenir aussi longtemps ses applaudissements, qui finissent par éclater, comme à regret. Vous reviendrez bien pour un concert sous la clim' au rang K du second balcon : Chostakovitch vaut bien un rhume, non ?

1 Le programme en trouve même une citation dans le Concerto n° 1.

2 Programme, p. 50.

3 Kundera aurait pu intégrer cette cinquième symphonie dans son essai sur les paradoxes terminaux, tant cela correspond bien. Mais je vais essayer de vous épargner mon revival du *Kundera power* en le limitant aux notes de bas de page.

18:27 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, pleyel, chostakovitch, mariinsky