18 septembre 2009

Mannequins avachies : marques à vau-l’eau

La posture voûtée des mannequins ne va pas en s’arrangeant. Elles ne tiennent même plus debout et s’affalent – et pas de tout leur long, sauf chez Longchamp.

C’est la crise, sûrement. On ne trouve pourtant pas grand-chose de nerveux dans les postures de rentrée, déjà croulantes comme de vieux camemberts. Quand il s’agit d’IKKS, on veut bien comprendre : la ratp a revu la courbe de ses fauteuils à la baisse, façon ado mou et renfrogné qui, tout à sa console de jeux (enfin, au portable qui en tient lieu), glisse jusqu’à envahir votre espace vital de ses genoux, promus au niveau de sa tête. Il faut que le client puisse se reconnaître, alors on fait faire la poupée de son au mannequin en la posant sur une caisse en carton – emballé, c’est pesé.

Qu’on ne vienne pas prétexter les mêmes causes pour les grands couturiers (même si dans les faits, ce sont surtout les mannequins qui sont grands) : la clientèle de Max Mara et de Valentino n’est pas particulièrement visible dans les transports en communs (j’en connais un qui va protester, mais je n’ai pas parlé de Kenzo ni de Givenchy, Versace et d’autres encore, alors pas question de broncher). Ici on est avachie comme on est à Megève, c’est une question de mode. Que la publicité montre le vêtement ? On écarte le problème avec les cuisses.

Valentino a plus d’un mauvais tour dans son cabas, c’est ainsi, et on ne montre pas Longchamp du doigt en disant que c’est lui qui a commencé : menteur copieur. Qui, malgré toute la noirceur plombante, fait pâle figure auprès de l’original (qui lui a refermé les cuisses le dossier).

Non, l’intimidation ne fonctionne pas. A peine voit-on rouge.

On n’a pas forcément l’air plus aimable ni plus farouche chez Max Mara, mais on n’a pas l’air d’une brute qui ne s’est pas lavé les cheveux depuis quinze jours. Le bénéfice du doute leur sera accordé : les coutures de leurs pantalons sont impeccables, garanties jusqu’au grand écart ; nous en informer est louable (quoique vu les prix, c’est un dû, m’enfin).

Les jambes nues, on les croise ; la publicité se fait sous le manteau. Mais on ne se redresse pas, ça c’est bon pour les voleurs de sac – pas tou-che-euh !

La position frontale a ici plus de sens que chez les saintes Valentina, déjà au tapin tapis lorsqu’elles lancent leur regard de défi. Elle est encore habillée, et délicieusement, encore. La position de la main droite est douteuse, ou plutôt, elle ne l’est pas du tout, à en juger par la suite.

Aucun problème de coordination, elle ne tâchait pas d’attraper le bord de sa veste. Ce qui évite que la marque s’en prenne une, et l’éloigne de toute possible vulgarité (encore qu’on puisse y tomber par la description, rien de tel dans l’image elle-même), c’est la main de fer hors du gant de velours – de cuir, vous chipotez. Toujours est-il qu’elle le froisse et que cela vaut avertissement : interdiction à toute vieille peau étrangère de toucher, quand bien même on voudrait faire rimer position affalée avec lascivité.

Provoquant parce que suscitant et interdisant tout à la fois, un peu comme l’Olympia de Manet – mais l’élégance exclut la prostituée, alors on remonte à la source qui prend la main de la Vénus d’Urbino, de Titien. La marque se défend bien. Ne pas toucher mais voir : regardez bien ce magnifique ensemble Max Mara, regardez comme est ajustée la jupe, regardez la coupe de la veste, jusqu’à sentir l’épaisseur du tissu, regardez - mais vous ne toucherez pas à ces articles hors de prix : le luxe est sauf. La haute couture joue de sa position de grande visibilité, qui implique du même coup inaccessibilité.

Le risque de vulgarité donné d’une main est repris de l’autre, et ce geste retient finalement bien plus l’attention que les autres photos de la campagne – si renversante le mannequin soit-elle (ou ses cheveux, peut-être).

Tant que je suis dans les rapprochements noués par les cheveux, une réminiscence face à une dernière publicité, celle de Marion Cotillard pour Dior.

On la voit de dos, ou plutôt on ne la voit pas – seulement le décolleté du dos, sublime, et la tête reste dans l’ombre. De même que dans la Venus à son miroir de Vélasquez, le visage ne nous est donné que dans le miroir, comme si la beauté ne pouvait être qu’une image, une composition nécessitant un cadrage et donc une subjectivité.

Dior ne nous conduira pas à nous interroger pour savoir s’il y a mise en lumière de la nature de l’actrice (un reflet bien cadré d’une personnalité qui reste dans l’ombre) ou si l’égérie n’est que la photo d’identité sur le CV de la marque – la sac est là, achetez-le, emportez l’image avec, ne nous prenez pas la tête. Et je m’arrête avant que le lecteur réincarné en reine du pays des merveilles ne réclame la mienne.

22:53 Publié dans D'autres chats à fouetter | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décorticage, pub

09 septembre 2009

Le funambule cherche l'équilibre entre Genet et Preljocaj

Samedi soir, au théâtre des Abbesses. Déjà, la catégorie sous laquelle est rangée le spectacle est bizarre, « danse-texte », avec son trait de désunion. Et du Genet est en soi étrange. Alors ce qu’est le Funambule de Genet et de Preljocaj, pas collaborateurs mais pas non plus simplement juxtaposés (le programme règle le problème en donnant une importance égale aux deux noms, situés de part et d’autre de la démesurée hampe rouge du « b » de « funambule » - que vient équilibrer celle descendante du « f »), je n’en sais trop rien. Si j’ai aimé, encore moins. Je n’ai pas aimé au sens où je pourrais dire « j’aime bien ça », et pourtant, malgré mon inclination pour les jeux de mots foireux, je ne peux pas non plus dire qu’il s’en est fallu d’un fil pour que cela ait été rasoir. Il va falloir trouver l’équilibre. Contrairement à ma voisine de droite, je n’ai pas regardé ma montre ; mais je l’ai vue le faire, et c’est suffisamment inquiétant – indice que j’avais l’attention flottante (à moins que ce ne soit au moment où la visibilité faisait défaut ?)

A un moment, le texte/Preljocaj dit que l’artiste n’est pas là pour occuper le spectateur, mais le fasciner. Pour ce qui est de la fascination, je crois que c’est réussi : le spectacle demande une attention épuisante, alors que voir de la danse est d’habitude pour moi une expérience d’a-tension, justement. On scrute : les moindres vibrations d’un début lent plutôt avare de mouvement (la captation des micro-gestes distillés exige une hyper-attention : la caresse de la table, qui agace la sensibilité du spectateur, finit par énerver un regard anesthésié), les paroles difficiles de lisibilité (Genet) et de diction (Preljocaj), la scénographie qui envahit de papiers la scène où Angelin s’ingénie à tracer son/des caractère(s).

Noyé dans une scénographie de ‘pas pied’

On peut s’émerveiller de trouvailles comme la table recouverte de papiers blancs et qui, convenablement éclairée, devient un tunnel à ombres chinoises, à expérimenter les déformations de l’ « image » de l’artiste ; ou comme les bandelettes de papiers qui tombent du ciel (enfin des tringles) et dans lesquelles il s’enroule, devenant un immense bougeoir immobile, la cire des bouts de papiers roulottés à ses pieds. Mais avec les rouleaux de papiers (non peints, mais il y remédie avec de la peinture rouge) qui tombent plus lourdement que les bandelettes, pour être de toute façon tailladés à coups de couteau ; celui, horizontal, qu’il fait se dérouler à la manière d’un tapis, d’un coup de pied (les spectateurs du premier rang ont du ranger les leurs), ou encore les paillettes qu’il fait voleter sur scène et dans lequel il se roule (un habit de lumière, oui, ça colle méchamment la paillette), les trouvailles se juxtaposent dans le temps comme dans l’espace sans grande cohérence. Parfaitement incongru, aussi, un moment où les lumières donnent une ambiance disco et Angelin se met à piocher dans un petit bol ce que l’on identifie comme des cacahuètes. J’ai ensuite vérifié auprès de Palpatine si je n’avais pas rêvé ou été complètement à l’ouest, mais il a confirmé, « c’était le moment sous LSD ». Bientôt les spectateurs la scène se trouve minée de cratères/caractères, noyée dans le papier où tente de surnager (j’ai d’abord écrit "surnoyé", mais, comme dirait ma prof de français de terminale, j’interprèterai moi-même mes lapsus révélateurs) le texte et le danseur – qui disparaît néanmoins du champ de vision des spectateurs côté cour pendant un moment.

En français danse le texte

Dans la bizarrerie et la fluctuation de l’attention, cependant, on grappille des choses. Je trouve Genet bizarre, mais les Bonnes, par exemple, m’avaient bien plues (encore de la fascination malgré – à cause de ?- quelque chose de dérangeant), et il y a dans le Funambule des traits qui touchent justes (parmi ceux qui peuvent nous toucher, ou plutôt que nous pouvons toucher du doigt, parce que quand même, il y a un paquet de phrases qui restent dans l’ombre).

Le funambule, c’est à la fois, très concrètement, Abdallah, l’amant de Genet, et une figure de l’artiste, de tout artiste, s’il est vrai que de fil en aiguille, l’écriture transparaît comme expérience similaire derrière le travail du funambule. Pour que ce soit moins le cirque (enfin, façon de voir, ce pourrait bien être l’inverse), Preljocaj a ajouté une résonance au texte ou plutôt l’a transposé dans l’intimité du danseur.

Que la solitude de l’artiste ne puisse advenir que sous des centaines de paires d’yeux (je n’ai pas le texte et le passage ne figure pas dans les citations du programme), c’est un paradoxe qui se comprend aisément pour qui est déjà monté sur scène, pour qui sait que la lumière qui l’éclaire dissout le public dans un néant obscur (et pourtant, il est là, on le sait, on le sent, il nous rend présent) – paradoxe presque palpable depuis la galerie où nous étions placés et d’où l’on pouvait presque aussi bien voir la salle que la scène.

[Entre lustre et cintre, l'impalpable frontière qui fait la solitude devant le public]

[Photo prise au théâtre Montansier, à Versailles - pas du tout le même genre que les Abbesses, c'est le moins qu'on puisse dire, mais un article trop long, ça s'illustre]

Puis il y a cette mort omniprésente, qui va au-delà de la chute mortelle qui semblerait résorber tout le problème en s’inclinant devant la loi de la chute des graves, sous la menace de laquelle évolue le funambule (si vous avez compris cette phrase dont je n’arrive pas à raccrocher les subordonnés, bravo, vous êtes aussi barge que moi). Une mort telle que la dépouille survient avant le cadavre (et le geste avant le corps ?) : « Veille de mourir avant que d’apparaître et qu’un mort danse sur le fil ». Ce mort, hologramme de vivant, on le retrouve sous forme d’image, celle que l’artiste projette et pour laquelle il doit renoncer à lui : «Ce n’est pas toi qui danseras, c’est le fil. Mais si c’est lui qui danse immobile, et si c’est ton image qu’il fait bondir, toi, où donc seras-tu ?». « C’est ton image qui va danser pour toi » - sa dépouille, je vous disais bien.

La mort gigotait sous son indéfinition, Preljocaj la dé-crypte : « Le texte parle beaucoup de l’effacement de l’interprète, de la mort de l’homme au profit de l’artiste », « Il parle tellement de l’engagement artistique, avec une syntaxe ciselée comme un diamant noir qui articule une pensée sur la mort, l’effacement, la mise en danger personnelle, physique, totale, qu’il est pour moi l’un des écrits les plus justes sur la danse. Ce mot revient toujours dans Le funambule, mais de façon décalée, comme métaphore pour parler d’autre chose. Et finalement, il se retourne comme un gant : ce texte prend une fulgurance étonnante quand on l’applique vraiment à la danse ».

Le danseur évolue en équilibre, pas dans les pas, assez ancrés dans le sol ; plutôt sous l’attention vacillante du spectateur (la flemme peut-être). Seul en scène, dans le vide, ce vide qu’il ne peut pas se remplir (ce serait du divertissement), qu’il tranche alors de ses gestes, comme il tranche les rouleaux de papier d’un couteau, et le texte, de ses mots.

L’association danse-poésie est cependant à double-tranchant : si elles se rehaussent parfois l’une l’autre, comme le fait traditionnellement le ballet avec la musique (et cette conjonction se produit justement lorsque la diction de Preljocaj est altérée par l’essoufflement, modulée par le rythme de ses gestes), elles s’éclipsent aussi, lorsque la poésie est dépouillée de son souffle, de sa valeur rythmique et musicale pour n’être plus entendue que comme une suite de mots difficilement compréhensibles puisque a-logiques. Cette tension entre son et sens se retrouve d’ailleurs dans la fréquence en pointillé de la musique, qui (lorsqu'il y en a) tantôt se substitue aux paroles, tantôt double la voix poétique. La tentation est alors grande de chercher à illustrer le texte par la danse (l’écueil est à peu près évité par Preljocaj), ou la danse par le texte (la tentation est grande pour le spectateur ; je ne pense pas y avoir entièrement résisté, parce que, selon le bon vieil adage d’Oscar Wilde, « the only way to get rid of a temptation is to yield to it »), et la déconvenue, proche.

Le mélange de danse et de lecture- récitation ne prend pas vraiment, même si à certains moments on veut croire qu’elles sont miscibles, quand Preljocaj se met à danser des enchaînements suivis. Reste de part et d’autre quelque bulles de mots ou de gestes à collecter ou à faire éclater. L’explication de texte pointe son nez ; ça manquait cruellement de danse.

12:23 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : danse, chorégraphie, poésie, théâtre, objet dansant non identifié

08 septembre 2009

Martin éPAR(R)s

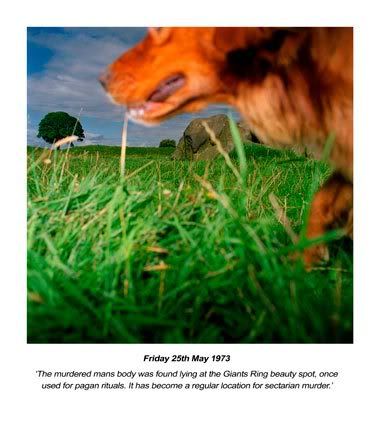

J'ai découvert que je connaissais Parr depuis plus longtemps que je ne croyais - cette image a été le "document inconnu" sur lequel j'ai été interrogée lors de mon oral de spé anglais au bac ^^

Le titre de « Planète Parr », outre l’allitération, a le mérite de prévenir qu’on ne verra pas au Jeu de Paume seulement les travaux du photographe, mais tout ce qui permet d’en esquisser l’univers : collections de cartes postales, d’objets kitsch et de livres de photos occupent une bonne partie (l’essentiel ?) de l’exposition et précédent l’accrochage des clichés de Parr proprement dits. De même qu'il y a Nicolas et Leriche dans le livre d'Anne Deniau, on voudrait nous faire croire qu'il y a Martin d'un côté et Parr de l'autre (à l'étage, l'artiste est dans les hauteurs). Un PARRti pris.

Planète ? Astéroïdes en folie, oui !

Sur le coup, j’avance et regarde sans me poser trop de questions, regardant les photographies sélectionnées par l’artiste pour elles-mêmes. On en goûte parfois une seule, comme celle de Tony Ray-Jones :

parfois une série, comme celle de Seawright, dont en voici une pièce.

Il est amusant de constater que ces photos, loin de « parler d’elles-mêmes » prennent tout leur sens grâce à la légende, qui ne dit pas ce qu’on doit y voir, mais souligne ce qu’on ne peut y voir : que dans chacun de ces lieux ont été enfouis des cadavres.

Mélangées avec des photos « documentaires » dont l’intérêt m’échappe parfois, s’en trouvent d’autres où prévaut le souci esthétique et qui me plaisent souvent davantage. J’aime particulièrement celle de Narahashi, où l’avion semble sur le point de plonger dans l’eau – transformé en poisson-chat.

Je grappille de droite et de gauche, tout cela me semble assez inégal, et surtout dans le désordre le plus complet. Que veut-on nous faire voir au juste ? Les influences de Martin Parr ? Si le rapprochement avec telle prise de Mark Neville peut être pertinent,

d’autres paraissent à des années lumières de sa planète, justement. Qu’il apprécie ces photographies ne signifie pas nécessairement qu’elles ont forgé son style. On touche peut-être là à l’une des limites de laisser l’organisation à l’artiste même, qui ne dispose peut-être pas d’un recul suffisant sur son œuvre pour en tracer les filiations.

Photo.doc : quelque(s) Parr dans l’espace

On pourra néanmoins s’appuyer sur ce joyeux bric-à-brac pour ce demander ce qui fait la valeur de la « photographie documentaire » dont se réclame Martin Parr. Si on la définit comme « témoignage », elle ne vaut pas pour elle-même, mais comme trace du passé – d’où que les plans d’usines disparues puissent vous paraître assez rébarbatifs si vous ne faites pas de thèse sur l’architecture capitaliste des villes minières de l’Angleterre de la fin du XIXème siècle, de même que des clichés de bouts de trucs non identifiés, si vous ne faites pas d’étude sur le pourrissement des carottes sur le bord des rivières. Ce qui en déciderait la prise serait alors l’intuition que l’on est face à un monde en train de disparaître (on pourrait penser aux photos d’Atget du vieux Paris), mais elle ne prendrait de valeur que dans l’après-coup, lorsque le document photographique pourrait être inscrit dans un cadre rendu visible par le recul, et sujet à interprétation.

On pourrait voir son projet de portrait de dix villes de GB (commandé par le Guardian) un peu comme le relevé auquel s’était livré Atget à Paris, et que la photographie devienne (ou prennent pour objet le) cliché n’est pas outre mesure surprenant : ce que l’on identifie comme étant amené à disparaître et dont on doit conserver le souvenir ne peut être que le bien connu (le mérite du photographe reporter consistant à le repérer sous l’habitude du trop bien connu). Alors évidemment, il nous faut un petit échantillon d’excentricité britannique, non bricolée cependant, et les étudiantes de Cambridge effeuillent du Pingouin Book allongées dans l’herbe. Cette série a beau arriver à la fin de l’expo quand on commence à en avoir plein les pattes, et les formats être plus réduits, il n’y a pas que ça, vraiment, on n’y voit pas grand-chose. Documents en attente d’être classés.

Que peut-on alors voir dans une photographie documentaire contemporaine ? Dans le cas du reportage à l’étranger, on comprend assez facilement la volonté de se faire une idée sur l’ « ailleurs » ; il s’agit toujours, comme dans le document d’une époque révolue, de combler une absence, à la différence près qu’elle est spatiale et non plus temporelle, inaccessible et non plus inexistante. Martin Parr, cependant, ses clichés britanniques en sont la preuve, travaille pour ainsi dire at home, ici et maintenant. Ce qu’il nous donne à regarder, c’est peut-être l’aperception, ce que l’on pourrait percevoir mais envers quoi l’on n’est pas assez attentif.

Sa série « Small world » n’est pas seulement une mise en abyme qui consisterait à photographier celui qui mitraille : par ce redoublement, il place devant l’objectif celui qui se cachait derrière, inverse subjectif et objectif. Le retournement met en lumière le rôle essentiel de la photographie dans le tourisme, au détriment même de ce qui est à voir.

Quand l'image prend les devants.

Le sujet est bien l’appareil ; le propos, de l’ordre du « j’étais là », comme le bourdon dans une vieille pub pour du sucre, rendu audible par sa répétition. Ce genre de comportement est en effet une tendance à laquelle on résiste plus ou moins, mais dont on n’a pleinement conscience que par le biais extérieur des séries du photographe non amateur ou par son surgissement devant un objet qu’on n’a pas pur habitude de considérer comme un site ou une curiosité « à voir » (un adjectif verbaaaaaaal) – je ne me suis toujours pas remise des touristes asiatiques qui se prenaient en photo devant les tableaux au musée d’Orsay, et pourtant, à y bien penser, ce n’est pas beaucoup plus ridicule que devant le château de Versailles.

Un monde qui marche sur la tête ? - n'empêche que je devrais essayer cette position, pour avoir de l'ombre sur le blanc de la page et pas de fourmis dans les bras, ce doit être formidable.

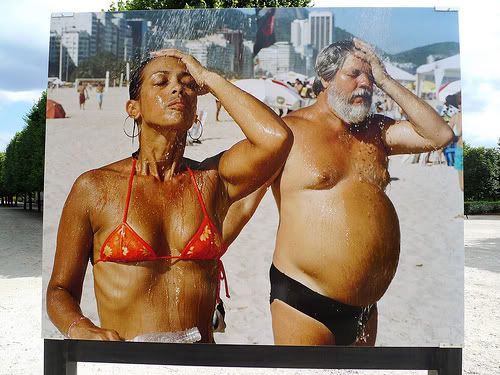

A gauche, une pub Herbal Essence, à doite, euh, d'autres rondeurs.

Celle-ci n'y était pas, mais comme elle illustre parfaitement ce que je vous disais sur Pise, je n'ai pas pu résister.

On peut parler de critique envers le tourisme de masse, et pourtant, on n’en sort pas, comme se sont amusés à le montrer certains visiteurs en prenant en photo les touristes face (ou dos) aux tirages de Parr exposés dans le jardin des Tuileries – quand l’exposition devient un lieu où être vu sans voir, et l’art un prétexte à une aveugle dévotion.

On n’en sort pas, chantons tous en chœur : it’s a small world after all, le cliché est rassurant, on a l’impression de s’emparer du monde d’un simple mouvement mécanique. Qu’on le fasse disparaître en le shootant…

Le regard est lucide et d’autant plus amusé qu’il est lucide, puisqu’il se sait pris au piège de la mise en abyme. Pour que la critique laisse place à la satire, il faudrait se sentir à l’abri, et ce n’est que dans la série « luxury » qu’on atteint au mordant (encore que j’aurais bien aimé voir le vernissage de l’expo – s’il y avait du beau monde avec des coupes de champagne à la main, on devait atteindre à peu près le même effet que les touristes devant leur masse révélée). On nous fait remarquer que, contrairement à la pauvreté pitoyable, la richesse, enviable ou méprisable, est bien peu abordée par la photographie documentaire. On a là un indice de ce qui empêche de faire basculer le reportage dans la critique-de-la-société-de-consommation qui est d’un bien-pensant épuisant (car épuisé peut-être). Critique, Martin Parr ne l’est ici pas tant par le choix de son sujet (la panoplie du nouveau riche est finalement assez uniforme, ne différant pas tant que ça de la caricature du capitaliste vu par les soviétiques : cocktail dans la main gauche, cigare dans la main droite, on a troqué le haut de forme contre des lunettes énormes à cigles gigantesques abondamment pailletés et un Motorola dernier cri) que par son traitement.

Si la série « luxury » est peut-être la plus artistique de celles présentées, ce n’est pas parce qu’elle prend pour sujet un monde qui se pose comme esthétique, mais bien en dépit de cet esthétisme affiché : les couleurs criardes qu’affectionne le photographe trouvent ici leur pleine efficacité en subvertissant l’aspect glossy des photos de mode. Ou comment l’élégance du luxe a été détournée par la classe du luxe (tout sauf classieuse). Contrairement au mauvais goût d’une ancienne campagne publicitaire pour Dior, qui restait désespérément lisse malgré les mannequins-manga roulées dans le cambouis, « luxury » a quelque chose de violent, sans être le moins du monde trash ou vulgaire - la photo, pas le modèle : vous conviendrez qu’on ne boudine pas un ventre rembourré dans une petite robe moulante en satin rose – tachée, qui plus est.

Vraiment, le cadrage est terrible. Celui de cette photo également, où l’individu disparaît derrière les signes ostentatoire de richesse, qu’il se choisit. Et qu’on retrouve derrière, la même en décoloré.

Un verre devant la bouche du monsieur, ils chercheraient vraiment à vous faire avaler n’importe quoi. Eux-mêmes avalent n’importe quoi pourvu qu’ils se gavent.

Belle image d’une fête de charité, mais après tout, bien ordonnée, elle commence par soi-même. Bon appétit bien sûr. Je ne l’ai pas retrouvée sur internet (word souligne internet, et souligne word aussi, my gosh), mais elle valait le détour, une photo en gros plan d’un verre où flottait des cerises, tenu par une main aux ongles qui tombaient en friche : très littéralement, le vernis s’écaille.

Retrouvée, en fait, il y a toujours une petite prise illégale qui traîne ^^

Et les aplats de peau écrasée au flash donnent parfois la sensation que les images ont été prises à la fin d’une soirée, vers les 5h du matin, quand il n’y a plus guère que la rosée qui soit fraîche (exeunt le champagne et ces dames). D’autres prises sont moins réussies en ce qu’elles donnent un sentiment de facilité, simple enregistrement d’une société qui prend la pose. Rien à débusquer, les poireaux sont cuits.

Contrairement à la photo artistique qui s’apprécie à l’unité, la photo documentaire s’envisagerait plutôt sous la forme de série, d’un « reportage » (de repères sur une carte) : après tout, un document a d’autant plus de valeur qu’il peut être recoupé avec un grand nombre d’autres. Cela n’empêche pas que certaines photos documentaires soient artistiques, mais expliquerait quelque Parr une certaine disparité dans les clichés (et le flou – artistique ?- le plus total dans le sélection du rez-de-chaussée).

Collections saturniennes

Ce qui produit un effet, c’est peut-être alors le nombre des photos, leur accumulation et regroupement en une « série », sur quoi insiste très justement la scénographie. Les diverses collections présentées dans l’exposition prennent alors leur sens, elles aussi témoins d’un œil qui série – classe, rassemble, compare. L’indice de cette accumulation monomaniaque se trouvait déjà dans un tableau exposé au rez-de-chaussée où se trouvent juxtaposées d’innombrables femmes en manteau rouge, prise le même jour au même endroit (le même en version masculine d’homme d’affaire est également disponible). Le geste du collectionneur se trouve expliqué. Reste à se demander pourquoi tels objets plutôt que tels autres (ou avec tels autres).

Les livres de photographies, quoiqu’il en soit dit dans les blabla explicatifs, ne me semblent pas relever de la collection, cela ne part pas tous azimuts dans une ligne donnée : des bouquins de photos d’un lieu ou sur un thème précis en une période donnée, oui, mais ceux qu’on voit relèvent davantage de la comparaison de différentes manières à partir desquelles forger la sienne propre.

Les collections d’objets sont tout autres et l’amas des objets dérivés à l’effigie d’Obama, par exemple, ne s’arrête pas au mauvais goût de tongs ornées de figurines de sa tête. Très diverses, elles comprennent des choses aussi fantaisistes que des montres à trotter après Ben Laden et Sadam Hussein, une théière Margaret Thatcher au nez de Pinocchio reconverti en bec verseur, des plateaux so kitsch, des barres de chocolat Cadbury imprimées Spice Girl (touché coulé, ça j’aurais pu à l’époque), des boîtes d’allumettes avec le portrait des cosmonautes soviétiques (coïncidence, j’ai enfin vu Good bye Lenin il y a peu) ou des tapis avec les deux tours du 11 septembre (là c’est tel qu’on pourrait se demander si c’est pour faire sa prière en remerciement de l’ébranlement de la puissance américaine, ou pour garder les pieds sur terre et se grandir depuis les ruines de la tragédie). On s’en amuse bien ; les gens regardent ça avec l’intérêt méthodique habituellement plus déguisé lorsque ces horreurs se trouvent en situation, sur l’étal d’un marchant : derrière les vitrines, ils deviennent les poissons d’un formidable aquarium.

Ces collections successives et éphémères se sont finalement que le prolongement d’un même geste ambigu, éternellement recommencé, celui de se souvenir. Le verbe devient substantif, le mug imprimé peut disparaître au fonds du placard, c’est plus commode pour oublier, d’autant que l’exemplaire stéréotypé ne risque pas de faire l’effet d’une madeleine de Proust au prochain déménagement. On retombe dans la thématique du cliché, entre photo et stéréotype, d’où que les objets collectionnés auraient gagnés à être présentés avec la série « Small world » (qui a également sa place à l’extérieur, je sais, on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix, une des choses les plus difficile au monde – cheesecake ou pudding ?) plutôt qu’avec les photographes qui ont marqué Martin Parr ou son travail (là encore, le bric-à-brac du rez-de-chaussée ne permet pas de tirer ça au clair). Sans parler des cartes postales curieusement isolées au début de l’exposition, où l’œil ne sait pas encore bien à quoi il doit être attentif, même si l’on peut déjà s’amuser d’une même carte portant le nom de deux villes différentes.

(Et après la surprise au MoMa, je me rends compte peu à peu qu’on n’expose pas toujours de l’art dans un musée – autre que musée explicitement historique ou scientifique, cela va sans dire – mais qu’appréhender l’élaboration d’une vision peut également être passionnant).

Au final, on s’est un peu éPARRpillé à jouer au pique-assiette dans les plats nets de notre ami Martin. Il faut être pêcheur, en somme, et savoir remettre à l’eau les prises qui n’en valent pas la peine – tout en s’éclaboussant joyeusement, c’est Parrfait !

Je ne sais pas ce que ça fichait là, mais histoire de se quitter sur de bonnes paroles... ^^

11:25 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : exposition, photo

05 septembre 2009

Du blogueur in-carnet

Traînée à Paris-Carnet, une réunion mensuelle de blogueurs en chair et en os (quoique… est-ce qu’un blogueur sans ordinateur en est encore un ?), j’ai pu avoir une piqûre de rappel de mon manque d’aisance à engager une conversation. D’autant qu’avec la musique, pourtant pas trop envahissante, j’avais l’impression d’être sourde – voire cruche, comme en arrivant où j’ai cru à tort qu’on s’adressait à moi, parce que j’avais attrapé un regard sans entendre les paroles qui m’auraient appris qu’elles ne m’étaient pas plus destinées que ledit regard. Une fois installée et bien calée dans ma chaise, ça va mieux. C’est un peu comme lorsqu’à la gare on arrive sur le quai : tandis qu’on avance pour être à la hauteur de la sortie désirée à l’arrivée et qu’on traverse l’espèce de podium créé par la file de passagers en retrait par rapport à la voie –éloignez-vous de la bordure du quai, s’il-vous-plaît- , on a la sensation d’être entièrement dévisagé par cette haie de déshonneur, qui a pris racine ; sitôt rentré dans le rang, quelques secondes suffisent à s’y fondre, et l’on peut à son tour voir sans être vu, les yeux pris dans la muraille invisible des corps alignés.

La maladresse de l’installation, toujours latente à cause d’une chaise décalée, du sac à poser ou d’un espace un peu juste entre les tables, n’a plus cours une fois assise dans ce café (restaurant, bar ?). Le corps rangé n’expose plus au regard, mais celui-ci y est logé, presque dissimulé à l’intérieur, comme si l’on épiait l’extérieur depuis une cabane d’enfant : le spectateur est tranquillement assis derrière sa table. Il suffit que l’on vous parle pour que brusquement le corps cesse d’être une cachette. La peau rétrécit, ou vous vous dilatez : vous en occupez à nouveau tout l’espace ; comme le grand pull sous lequel on se blottissait est maintenant moulant d’avoir bouilli à la machine, la peau s’ajuste à l’exacte dimension de votre moi qui l’a réinvestie. Délogée de votre poste d’observation, vous êtes sommée, vous avec vos couverts dans les mains et votre robe rouge sur le dos, de prendre part à la conversation.

Ces minuscules tropismes sont évidemment beaucoup moins terribles que leur description, recouverts par le bruit des rires, de la musique, des âneries et des vérités proférées avec enthousiasme. Un rire inclassable et monstrueux, qui reléguerait celui du Vates à un discret gloussement, secoue une chemise colorée et un chapeau blanc, avec quelques ondes de choc aux tables alentours, tant on est surpris de ce rire qu’on est bien obligé de qualifier de tel à défaut d’autre chose. Il y avait Alecska, que j’ai loupée (seul blogueuse que je suivais depuis un petit moment), Mademoiselle Moi, que j’ai découvert avec plaisir. Il y a comme ça des gens que l’on trouve franchement sympathiques, en dépit de la pauvreté de cette expression. Une ancienne khâgneuse qui reconnaît qu’on met du temps à en sortir et que, lorsqu’on se retrouve entre anciens, la conversation dévie inévitablement sur le sujet. Déjà cependant, on n’a pas vraiment parlé de la prépa, mais de son « après », ce qu’on en garde une fois que l’on s’est dépouillé de son formatage, de son orgueil et de ses frustrations (celles-ci n’étant rien d’autre qu’un effet de celui-là – risibles en fin de compte). Cela m’a mise de bonne humeur, il est toujours plaisant de deviner (qu’on se trouve en face de) quelqu’un. Puis la surprise, de retour chez moi, devant mon ordinateur, d’apprendre qu’elle a le sentiment d’être timide. Que devrais-je dire, alors que chemise bleue et sourire de moelleux au chocolat (désolée pour la caractérisation, j’ai un trou de mémoire) m’a fait remarquer qu’ils n’allaient pas me manger, et que je pouvais cesser de marteler la table avec la tranche des mains comme si je découpais des sushis au hachoir ?

Il y a aussi eu des flashs démultipliés par le reflet des glaces qui permettent aussi de surprendre une personne ou d’esquiver un photographe – c’est qu’ils sont légions dans la blogosphère. Il est d’ailleurs assez amusant de repérer certaines données récurrentes qui pourraient en esquisser une typologie – ce qui ferait que les blogueurs, même en l’absence de leur écran, forment un certain groupe. Pas mal d’informaticiens d’un côté, et de lettrés/sorbonnardes de l’autre. Il ne faudrait pas schématiser, puisque l’on trouve aussi des professeurs, policiers et autres professions et que tout ce petit monde se mélange. Il n’en reste pas moins qu’on y retrouve deux données constitutives du blog, l’écriture et l’ordinateur.

Impossible de faire le détail de toute cette soirée (là où l’on voit ce que ça donne de rédiger sur l’ordinateur, qui offre du blanco et des paperolles à l’inifini. Ca commence bref, et on truffe de paragraphes parasite) , d’autant que cela a duré un bon moment et que j’ai un mal fou à retenir l’association visage-nom-pseudo-blog(s) (déjà que sur une classe de quinze, je peux encore avoir des doutes aux trois-quarts de l’année…). Pour avoir les liens des gens présents, vus, inaperçus, écoutés ou adressés, c’est ici. On y trouve aussi des photos de la soirée, ici, par exemple (j’aime particulièrement le jeu de reflet et de cadrage de celle-là – c’est lui, chemise bleue et sourire de moelleux au chocolat). Si la curiosité vous y pousse, vous remarquerez peut-être que la plupart sont loin d’être des gamins. Je devais être l’une des plus jeunes ; en même temps, il faudrait que je fasse attention, je suis encore tombée des nues en apprenant que notre voisin de table n’avait que deux ans de plus que moi. Comme beaucoup d’autre, je l’ai placé derrière une ligne (pas infranchissable mais bien séparatrice) délimitant une zone « adulte » que je regarde depuis l’autre côté. J’ai décidemment du mal avec les âges, ne sachant pas trop si je vieillis à outrance ou si je me considère à tort ou à raison comme (encore ?) une gamine. Qui se barre en sautillant.

11:42 Publié dans D'autres chats à fouetter | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : blog