26 janvier 2013

Don Quichotte du Trocadéro

Dans le Don Quichotte de Noureev/Petipa, le personnage éponyme meuble le prologue puis apparaît de loin en loin, histoire de conserver le prétexte et de permettre aux danseurs de souffler un peu. Dans la relecture colorée qu'en donne José Montalvo, le chevalier bedonnant est presque toujours en scène et imprime un ton burlesque à l'ensemble de la pièce.

C'est un peu tendue que j'assiste aux premières minutes de mime au comique bien grassouillet et de montages vidéo sauvages, prête à essuyer les foudres de Palpatine qui, je le sens, regrette déjà le Messiaen donné au théâtre des Champs-Elysées. Quand soudain surgit un petit bolide à queue de cheval rousse qui, d'un grand saut écart à la seconde, se place pour le début de la première variation. Échange entendu de regards : wow. Sandra Mercky est explosive et l'on se fiche bien qu'elle soit en dedans de temps à autres : ça dépote. Ça dépote tellement que ça part en vrille, pardon, en smurf ou je ne sais quelle autre mouvance de hip hop. Et Don Quichotte, micro à la main, de commenter tel un répétiteur : pas du Petipa, ça, ah, ça, c'est du Petipa, Petipa, Petipa, pas Petipa, pas Petipa, ah non, ça ne n'est pas du Petipa, Petipa, etc. Héritage et rupture : comme Cervantès qui emprunte aux romans médiévaux pour créer le roman moderne, José Montalvo multiplie les clins d'oeil à Petipa et offre la musique de Minkus aux danseurs de hip-hop.

On se félicite de ce que la version traditionnelle ait été programmée à l'opéra juste avant : en l'ayant en mémoire, les détournements sont encore plus savoureux. Le passage de mains en mains de l'encombrante guitare, parfois dégagée de manière musclée (exemple à 6'39), donne ainsi lieu à un véritable lancer de guitare entre Don Quichotte et Sancho, dont l'ironie est de plus en plus perceptible au fil des passes.

Mais c'est à l'entrée des toréadors que le fou rire me prend : la parade noble et pompeuse (17'20 et 17'36) a été transformée en entraînement sportif, les poses/pauses étant sifflées à intervalles réguliers par un Don Quichotte arbitre.

La parodie, qui fera bien rire les balletomanes, n'est pas le seul ressort comique ni surtout la seule ambition artistique de José Montalvo. Plus le spectacle avance, plus s'affirme la confrontation et la synthèse des genres. Comme pour mieux rendre compte de ces multiples croisements, les montages vidéos substituent aux moulins les couloirs du métro. On y regarde passer les rames à dos de canasson quand on ne chevauche pas les rampes des escalators, où l'on croise quelques tutus-pointes (on oubliera l'idée catastrophique de les faire enfiler à une danseuse contemporaine dont les derniers cours de classique doivent remonter à la petite enfance). C'est totalement déjanté mais quelque part encore dans l'esprit de Don Quichotte et de ses idéaux qui se dissolvent dans le monde moderne. Quant au rang de Sancho et son ancrage dans le monde, ils sont ingénieusement rendus par les évolutions au sol d'un danseur hip-hop hardi par rapport à son Laurel de maître.

Du joyeux capharnaüm auquel les mélanges donnent lieu, surgissent des pépites, comme le dialogue des frappes de flamenco et de la tap dance ou, plus surprenant encore, des claquettes avec les pointes. Hip-hop, classique, claquettes, contemporain, acrobaties... les styles rivalisent : la virtuosité n'est plus ici un gros mot mais une explosion d’énergie et de bonne humeur, une incitation pour chacun à dépasser ses limites et celles de sa discipline chorégraphique.

Et ça marche : quoique très hétéroclite, le groupe est une véritable troupe. Le chorégraphe opère le croisement de parcours improbables, depuis Jérémie Champagne, finaliste de l'émission You can dance et compositeur à ses heures perdues et bad boy beau gosse, jusqu'à Nathalie Fauquette, dont les grands jetés et les tours en arabesque plongée ne laissent aucun doute sur sa formation de gymnaste – dans l'équipe de France, excusez du peu –, en passant par des danseurs hip-hop des quatre coins du monde. Il y a de toutes les formations mais aussi de tous les physiques, de toutes les couleurs : une liane au cou-de-pied classique, une nana au crâne à moitié rasé ou encore un monsieur Propre, moustache comprise. C'est un grand bol d'air par rapport aux corps normés du classique (même si, entraînée à cette école, j'ai encore du mal avec le physique un peu grassouillet du comédien Don Quichotte, par exemple).

Au final, Don Quichotte du Trocadéro est une cure survitaminée de bonne humeur qui s'administre sans se prendre la tête. Je propose une séance à guichets fermés pour l'Opéra.

10:47 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, chaillot, montalvo, don quichotte du trocadéro

25 janvier 2013

Un nain et deux sales mômes

Le Nain et L'Enfant et les sortilèges :

- deux sales mômes...

- … qui grimpent sur les pianos.

En sept moins cinq Nains, il y a eu à voir et à manger :

- des asperges géantes et un ventilateur-ailes de libellules pour décor ;

- une sale môme qui se prend pour une infante ;

- le suspens de savoir comment le nain qu'elle traumatise va être représenté ;

- le système de harnais auquel est attaché la marionnette manipulée par le chanteur ;

- de mystérieux sacs jaunes trimballés par les choristes ;

- les bottes de ville érigées sur scène en uniforme ;

- la démonstration que l'opéra n'est pas moins dangereux que le ballet ;

- la réactivité de l'équipe qui a dégainé les béquilles : les blessures sont devenues la routine ces derniers temps ;

- le fauteuil roulant dans lequel la chanteuse est reparue le lendemain ;

- son aisance qui a fait dupé les absents de la veille et leur a fait croire à un parti-pris de mise en scène.

Je n'ai pas compris :

- le quart du texte allemand mais avec Geschenke, spielen, Zwerg (écrit sur le rideau de scène – antisèche) et Prinz, on comprend que la gamine pourrie gâtée qui grimpe sur le tabouret pour écraser davantage encore de sa prétendue grandeur le nain, offert comme énième cadeau d'anniversaire, se paye sa tête ;

- le quart du texte allemand et la confrontation du nain et de l'infâme infante a été cruellement longue ;

- le pourquoi des asperges mais c'était beau, surtout sur fond orange ou violet.

Dans L'Enfant et les sortilèges, à part tout, j'ai adoré :

- les décors d'objets démesurés qui font penser à Alice au pays des merveilles ;

- la tasse ébréchée, l'horloge défoncée ;

- la super sale môme qui veut manger tous les gâteaux et tirer la queue des chats (Toute ressemblance...) ;

- les sauts et gambades de la soliste, petit gabarit espiègle, les cheveux frisottant au carré ;

- sa voix merveilleusement limpide et articulée, enfantine et fascinante ;

- des miaous plus vrais que les coassements de Platée ;

- la mise en scène fantas(ti)que et mouvante qui m'a ensorcelée.

18:31 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, garnier, le nain, l'enfant et les sortilèges

Encore !

Se faire composer 27 pièces par 25 compositeurs, il pourrait y avoir là quelque vanité. Mais alors que les notes du programmes trahissent l'enthousiasme des compositeurs et l'honneur que cette commande représente pour eux, Hilary Hahn n'en tire pas la moindre gloire. Plus sérieuse que son interview du poisson rouge l'aurait jamais laissé supposer, elle se consacre tout entière à mettre leurs pièces en valeur – même celles qui en ont manifestement moins que les autres. Sa robe-tapisserie à franges n'est pas pour dissiper l'atmosphère de sérieux et de concentration, ni les lunettes qu'elle sort pour une partition-carte routière déployée sur le pupitre-pare-brise, soit particulièrement ardue à jouer soit difficilement mémorisable.

Pas de bienvenue mais un adieu de David del Tredici pour commencer la soirée. Aucune raison de douter que Farewell a été créé dans un moment où le compositeur ne se sentait « ni heureux, ni triste, mais plutôt serein » : il y a une sorte de lassitude, de détachement, qui n'est pas de l'indifférence mais au contraire le contre-coup d'une grande fatigue – un moment d'accalmie pour n'avoir plus la force de rien ressentir.

When a Tiger Meets a Rosa Rugosa : fragilité en force et la férocité sur la corde pour une pièce-pétale sous verre qui crisse comme du cristal. Du Yun m'a fascinée par les sonorités aigües de cette rencontre orientale à la Saint-Exupéry.

Light Moving : lumière en mouvement et déménagement aérien pour une pièce lumineuse de David Lang. Altitude des buildings, air frais et soleil d'hiver, voilà les pans de murs d'Hopper qui font partition.

Storm of the Eye : brefs coups d'archet et sons métalliques étirés sont précipités comme une réaction chimique en bocal – une tempête dans un verre d'eau, d'une forme curieuse et violacée. Tout à fait raccord avec le nom d'Elliott Sharp.

Incursion au XVIIe siècle : le programme a été savamment concocté pour que les amateurs d'Hilary, qui ne le seraientt pas de musique contemporaine, viennent quand même la découvrir, rassurés par des valeurs sûres du répertoire. Pour ma part, je découvre aussi Corelli avec cette Sonate pour violon et basse continue. J'y retrouve une certaine qualité de la musique de Bach : le pouvoir de faire surgir le vide, soudain rempli d'air et de silence. L'espace entre les balcons, les projecteurs du plafond et les gradins de l'arrière-scène devient un volume sonore et architectural à part entière, la clef de voûte de la musique, le creux qui lui permet de battre son plein.

En imaginant Hilary Hahn en héroïne de film, Michiru Oshima nous propose des Memories sans vécu. J'oublie vite.

En cherchant d'où proviennent les drôles de sons pincés et vibrants d'Aalap and Tarana, on prête enfin attention à Cory Smythe, que l'on avait injustement délaissé jusque-là. Étalé sur son instrument pour atteindre directement les cordes et les pincer de la main gauche, tout en continuant à jouer sur le clavier de la main droite, le pianiste fait apparaître le fantôme sonore d'un sitar indien. Vraiment étrange.

La Chaconne de Bach qui a suivie a été jouée sans concession – je n'arriverais pas à la qualifier autrement. Comme si une main maîtresse, juste et dure quoiqu'aimante, recadrait à tout instant la course folle des notes, n'en laissant pas échapper une, les contraignant à ralentir ou à accélérer pour tenir le rythme, toujours à la limite de se laisser entraîner par leur puissance, qui lui donne force et vitesse, toujours à la limite de la lutte, limite jamais franchie, toujours retenue.

La Sonate n° 1 de Fauré est sûrement le moment le plus émouvant du concert et celui où le piano occupe une place égale au violon. À celui-ci la plainte des petites blessures accumulées, plus ou moins bien refermées et rouvertes sous la poussée lancinante de l'archet, à celui-là l'expression policée qui ne laisse rien paraître qu'au compte-goutte, toujours avec pudeur et élégance, selon le savoir-vivre de la bonne société qui tempère les élans de l'intériorité.

Je demanderai ensuite à Anton Garcia Abril, Valentin Silvestrov et James Newton Howard de bien vouloir m'excuser : soit que la pause n'ait pas été assez marquée entre les morceaux par les artistes, soit qu'ils aient accueilli les applaudissements entre les mouvements avec un peu trop de bienveillance, j'ai perdu le fil de ce qui revenait à chacun et me suis fait surprendre par la fin du concert après avoir apprécié le rythme enjoué, vaguement jazzy, de 133... at least. La forme courte des encores s'y prêtant bien, Hilary Hahn a gratifié le public de deux bis aux titres dont je n'ai pas compris un traître mot – puis de son sourire lors de la séance d'autographes. J'ai eu un coup de pincement au cœur pour le pianiste, auprès duquel on ne se ruait guère, mais celui-ci souriait tant et si bien qu'il ne faisait aucun doute qu'il était heureux d'être là, à côté certes mais aussi aux côtés d'Hilary Hahn. Avec l'aura de la fatigue, il était ils étaient terriblement beaux.

Quelques photos des saluts. L'extase palpatinienne.

17:13 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : musique, concert, pleyel, hilary hahn, encore

20 janvier 2013

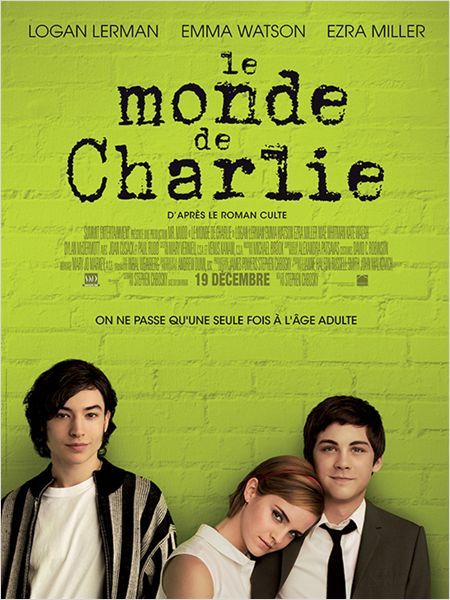

Le monde d'Emma Watson

Avec un ado engoncé dans sa vie et dans son corps, qui aimerait être aussi invisible que le correspondant imaginaire auquel il adresse son journal,

une héroïne en blouson de baseball,

un groupe de gentils freaks comprenant entre autres une gothique bouddhiste et un gay canon (Ezra Miller, je note - même son prénom est canon) dont le boyfriend ne s'assume pas,

et un instant Titanic-like à l'arrière d'un pick-up au passage d'un tunnel

... on aurait pu avoir un teen movie mièvre.

À l'inverse, avec un anti-héros qui sort de l'hôpital psychiatrique et des squelettes particulièrement osseux dans les placards du trio central, on aurait pu virer dans le glauque ou, à tout le moins, dans le mélo.

Le Monde de Charlie n'est ni l'un ni l'autre parce qu'il est l'un et l'autre : gravité du passé et légèreté des fêtes présentes font une toile de fond à la vie, irréfléchie, quotidienne, qui pour être irréfléchie et quotidienne n'en forme pas moins peu à peu une histoire, à partir de laquelle se construisent ces adultes en devenir. Il n'est pas tant question de choix que d'estime de soi, de ce qu'on a été et de ce qu'on pourrait (quand même) être.

Comprendre qu'on a l'amour que l'on pense mériter (et nos deux paumés ne pensent pas valoir grand-chose), c'est aussi comprendre qu'on ne peut pas aider les autres envers et contre eux-mêmes. On peut essayer de les amener à s'estimer en les soutenant, en les encourageant, comme Charlie qui fait travailler Sam pour qu'elle obtienne une bonne fac, mais le dernier pas, décisif, qui est d'une certaine façon le premier, ne peut être franchi que par la personne elle-même. Et cette personne, c'est peut-être aussi soi. L'avantage de faire tapisserie est qu'à force de les observant, on apprend vraiment à connaître les autres, parfois mieux qu'eux-mêmes ; l'inconvénient est que l'on risque de demeurer le spectateur de sa propre vie : ce sera alors au tour de Sam de faire comprendre à Charlie qu'il ne peut pas toujours s'effacer au profit des autres et qu'en l'occurrence, elle ne peut pas être aimée s'il n'ose pas, lui, l'aimer.

L'affiche ne rend pas justice au film, en faisant croire à un triangle amoureux là on il n'y a qu'un formidable trio : le demi-frère de Sam, redoublant, a déjà tout compris au film ; dandy et déjanté, il insuffle une certaine légèreté quand les deux autres risqueraient de se laisser entraîner par leur trop lourd passé.

Le titre français n'aide pas non plus : Le Monde de Charlie aplanit le propos, alors que The Perks of Being a Wallflower que l'on pourrait traduire par « De l'avantage de faire tapisserie » ou « De l'avantages de se fondre dans le décor » pose d'emblée le personnage au pied du mur. Et dans wallflower, il y a flower, une promesse d'épanouissement au milieu d'affreux motifs muraux.

Dans la renaissance de Sam, il y a aussi la naissance de l'actrice : Emma Watson n'a pas fait ressurgir Hermione un seul instant.

Apparemment, l'annulation de la miévrerie par le mélo et du mélo par la miévrerie fait fonctionner à fond l'identification : je soupçonne Palpatine d'avoir déjà envoyé ou reçu une compilation-déclaration maison.

10:00 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, film, le monde de charlie, emma watson