29 décembre 2012

Carmen, prends garde à toi

On repère immédiatement ce danseur dont le corps nerveux est le seul à ne pas être moulé dans son jean. Son visage est émacié ; sa danse, presque ascétique. La force qui se dégage de ses mouvements, bien supérieure à celle qu'il exige de ses muscles, le fait immédiatement sortir du corps de ballet dans lequel il s'est glissé pour toute la durée du spectacle. Mais danseur n'est pas chorégraphe, ni chorégraphe, dramaturge. Cette dernière casquette manque au vestiaire d'Antonio Gades, dont la Carmen est un patchwork cousu de gros fil blanc : les airs de Bizet se mêlent aux chants flamenco comme l'huile avec l'eau ; les œillades entre amants sont dignes de clins d'œil de garçon de café ; Carmen séduit toutes côtes dehors et le toréador met plus de temps à se préparer que ma dear Mum. La narration est à peu près aussi trépidante que la pantomime des ballets classiques et l'on se demande pourquoi les scènes de divertissement n'ont pas été jugées dignes d'être données pour elles-mêmes.

Mais je ne connais rien à l'histoire du flamenco, qui après tout a peut-être besoin d'histoires-prétextes pour être popularisé. Histoire de sembler moins aride, j'imagine. Pourtant, c'est cette aridité qui fait sa beauté – la dureté des visages, que n'égale que la frappe des talons. C'est indubitable, même si certains codes m'échappent, même si je ne comprends pas comment on peut apprécier les soli de voix éraillées qui ne se préoccupent que rarement de justesse. J'apprécie ce feu d'artifice qui ne fait pas de fleur, avec pour seul bouquet les détonations quasi militaires des fusées.

Loin de la séductrice tout en finesse de Roland Petit, Carmen aguiche de la même façon qu'elle se bagarre : comme une chiffonnière. Son monde de gitans est d'une aridité que Bizet, chez qui les torses bombés relèvent de la rodomontade, n'aurait jamais laissé soupçonner. Ici coule le sang et la sueur, que chaque coup de tête projette alentours en fines gouttelettes. Carmen n'a rien à envier aux hommes qui se bagarrent pour elle ou plutôt pour défendre leur orgueil mâle ; croyez-moi, vous n'avez pas du tout envie qu'elle vous en retourne une. Vous préférerez sans hésitation vous glisser dans le cercle des danseurs qui encouragent ceux qui, tour à tour, s'aventurent en son centre ; au sein de cette communauté de fortune, soudain aussi chaleureuse qu'est rude son accueil de tout corps étranger. C'est bref et crépitant comme un feu de joie, qu'on essayerait sans succès de ranimer après la fin de l'histoire, lorsque toute la troupe se relève, morts compris, pour des bis que le public n'a pas réclamés. Ils m'ont fait penser à cette étoile russe qui, par ses saluts réitérés, forçait le public à prolonger ses applaudissements, celui-ci s’exécutant pour ne pas paraître impoli.

Une découverte encouragée par Pink Lady, en compagnie de Klari, Palpatine et Aymeric.

19:26 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : danse, flamenco, carmen, antonio gades

25 décembre 2012

Les ors du réveillon

17:22 Publié dans Cheese ! *flash* | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : noël, réveillon, doré

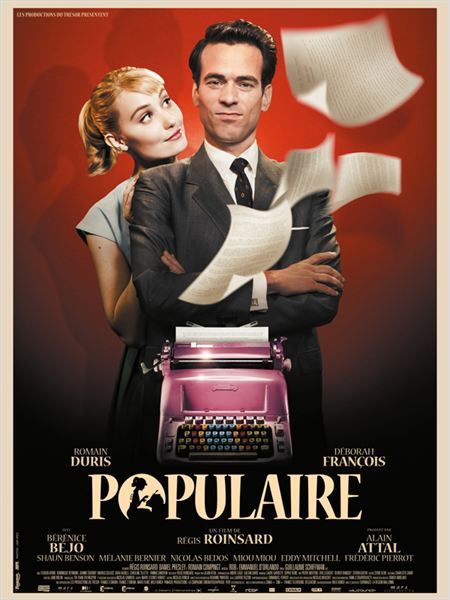

Un homme exigeant. Mais pas trop.

L'affiche et le synopsis de Populaire pouvaient faire craindre le kitsch : il n'en est rien ; les clichés ont reçu un traitement esthétique et humoristique décapant, qui n'est pas sans (me) rappeler Potiche.

Rose, sa robe rose, sa machine à écrire : il fallait bien Déborah François pour donner à l'héroïne tout l'aplomb (voix grave) et la candeur (moue adorable) qui sont les siens. Cette actrice me fait un peu penser à Kate Winslet : there's more than meet the eye.

Rose, belle plante empotée, décroche un poste de secrétaire auprès de Louis, patron agaçant (comme la moue de Romain Duris) qu'elle a pris de cours par sa vitesse de frappe à la machine à écrire. Tu ne l'as pas embauchée pour ses qualités de secrétaire, souligne en souriant son ami alors qu'elle démontre une fois de plus sa maladresse. C'est bien ainsi que Rose l'entend lorsque son patron lui fait observer qu'elle serait plus à sa place si elle faisait autre chose pour lui. Seulement Louis ne cherche pas à mettre Rose dans son lit, même après que la jeune femme a accepté de participer au concours de vitesse de dactylographie, dont il était en réalité question, même après qu'elle a emménagé chez lui pour s'entraîner en permanence sous l'oeil vigilant de ce coach autoproclamé, même après qu'elle en est tombée amoureuse, même après que cela est visiblement devenu réciproque.

Alors que la plupart des films situés aux débuts de l'émancipation des femmes font l'apologie de quelque pionnière carriériste, Populaire dépasse la question de la carrière versus la famille et s'arrête sur une autre forme d'exigence : celle qui se doit exister au sein d'une relation amoureuse, émulation heureuse par laquelle on se tire mutuellement vers le haut. La course de vitesse dactylographique comme performance sportive offre un angle totalement décalé pour aborder la question avec le sourire et même, avec le fou rire, lorsque Louis trépigne, son chronomètre en main, ou lorsque la salle de concours encourage les dactylo avec la même hystérie qu'un match de box. Derrière les combats de coq que se livrent ces poulettes, tout un apprentissage : le besoin d'acquérir de la souplesse dans les doigts est l'occasion d'apprendre le piano et celui de s'entraîner des heures durant, de côtoyer les grands auteurs en tapant tout Flaubert et Hugo (alors qu'on aurait pu pour une fois taper Zola sans se faire taper sur les doigts) – éducation bourgeoise et sentimentale express pour la jeune provinciale.

Louis entraîne sa championne, lui masse les épaules quand l'entraînement lui provoque des douleurs mais reste avare de compliments, toujours attaché à la performance : après le concours régional, il faut que la championne normande participe au concours national, et championne de France n'est pas encore suffisant, il faut encore se confronter aux Américaines, reines de la discipline. Pas d'histoire pour rester concentré sur le concours régional, pas de lendemain à ce qui n'était qu'une mise en confiance pour le concours national, il faut rester concentré pour le championnat mondial. À se demander si Louis aime à tirer le meilleur de Rose ou si, comme l'amant de la championne en titre (quelle que soit la femme qui le détienne), il ne peut aimer que la meilleure – c'est-à-dire ne pas l'aimer elle, avec toute l'incertitude que cela suppose quant au résultat de ses efforts, mais seulement l'admiration qu'il peut avoir pour elle.

Il faudra l'intervention de la meilleure amie Marie (en réalité l'ex qui l'a quitté pour son meilleur ami, pas meilleur que lui mais moins intransigeant et plus aimant) pour que Louis renonce à attendre la preuve de la suprématie dactylographique de Rose comme preuve de ce qu'il a raison de l'aimer. Lorsqu'il ne ménage pas ses efforts, on n'a pas le droit d'exiger de l'autre qu'il soit le meilleur si on l'aime mais, si on l'aime, on doit le pousser à être exigeant avec lui-même en exigeant le meilleur de lui, de ce dont on le sait capable mais dont il ne se sait pas forcément capable lui, et que l'on est tenu de lui faire découvrir.

Diriger sa partenaire et se laisser séduire : le subtil dosage de contrainte et d'abandon que suppose le tango arrive à point nommé.

Voilà pourquoi Rose veut un homme exigeant mais pas trop. Même si l'amour est soumis à un certain périmètre, dessiné à partir d'un jeu de possibles initial (il me serait impossible d'être amoureuse de quelqu'un que je n'admire pas un minimum, pour ce qu'il est déjà devenu), il ne peut être qu'inconditionnel (pas de Si tu es championne qui tienne). Car on n'aime jamais que quelqu'un, ce qu'il est et ce qu'il est appelé à devenir ou du moins ce que l'on en devine (ou imagine, et là commencent en général les problèmes). En somme, on est populaire pour ses qualités à un instant t ; on est aimé pour ces qualités et pour ses potentialités.

Et comme lorsqu'on n'attend plus les résultats, ils ne se font pas attendre, on a le droit à un happy end en apothéose – retour de la vie en Rose.

Le vernis comme moyen mnémotechnique pour taper avec le bon doigté, c'est Populaire.

J'ai beaucoup ri avec Palpatine.

14:46 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, populaire, déborah françois, romain duris

23 décembre 2012

Tourbe et tourments

Ne vous fiez pas à l'affiche, cette adaptation des Hauts de Hurlevent n'est pas plus romantique que Kaya Scodelario n'en est l'actrice principale. La seule passion qui y ait droit de cité est la souffrance, dos lacéré à coups de verge et gros plan sur une épine du Christ aidant. C'est en bon chrétien que le vieux Earnshaw recueille un enfant à la rue ; c'est aussi en bon chrétien qu'il fouette son fils pour avoir battu ce frère adoptif ; en bon chrétien qu'il baptise Heathcliff, plongé de force dans le puits d'eau bénite comme un prisonnier que l'on passerait à la question.

Hindley (ci-dessus) ressemble à un taulard ; sa sœur Catherine, à une petite sauvageonne que verrait aujourd'hui habillée en gothique ; la masure où ils vivent, à rien, plus vétuste que tous mes souvenirs de lecture. Le brouillard qui tombe sur la lande anglaise n'entretient aucun mystère, ne fait qu'estomper le paysage boueux et la misère dans laquelle ses habitants s'enlisent, et la pluie continuelle a bientôt fait de nous transir jusqu'à l'os.

Shannon Beer, belle actrice qui soutient la plus grande partie du film.

He oui, Heathcliff est joué par un acteur noir. Pourquoi pas. Etait-il cependant bien nécessaire d'ajouter le racisme à la violence ordinaire ? à moins que celle-ci, incompréhensible pour nous au degré qu'elle a dans le film, soit plus aisément rendue par celui-là ? La noirceur supposée d'Heathcliff tient alors toute entière dans sa couleur de peau. Ce parti-pris permet de se placer résolument du côté d'Heathcliff, lavé de tout soupçon de sauvagerie, mais le personnage perd de son aura romantique (notamment : qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux hyper sage quand tout le monde les a en bataille ?)

C'est dans la saleté de leurs frusques et la violence crasse de leur entourage que Catherine et Heathcliff se lient – on ne peut dire ni d'amour ni d'amitié, sentiments trop bienveillants pour qu'ils puissent les connaître dans cet univers. Mais ils sont liés, pire que sœur et frère : il l'allonge dans la boue et elle lèche ses blessures infectées. Deux animaux, parmi les lapins que l'on prend, le coq que l'on saigne, la brebis que l'on égorge (no animal was harmed during the film : je ne vous raconte pas les effets spéciaux). La violence est quotidienne, coutumière. De la neige pour adoucir ? C'est une oie que l'on plume.

De la boue et de la grisaille : ça, c'est représentatif du film.

Aucun moyen de s'en sortir, si ce n'est de renoncer à la liberté que procure cette sauvagerie et d'épouser Edgar, gentil niais qui appartient à un tout autre monde. Canapé et intérieur soigné : on n'imaginait plus cela possible lorsque la famille Linton apparaît dans l'histoire. Un havre de paix – et un rayon de soleil, enfin ! Une ellipse narrative plus tard, le lieu est devenu une cage dorée, dans laquelle Heathcliff essaye de s'introduire. Il ne réussit à y faire entrer que la pluie et les pleurs, jusqu'à ce qu'y suinte toute la misère de la lande.

Nul doute que Kaya Scodelario est pour beaucoup dans ce rayon de soleil. Sa beauté extraordinaire, émaciée, ses longues mains à l'expression tortueuse et la scène où elle suce le sang d'une griffure m'ont fait penser à l'actrice qui joue Drusilla dans Buffy... (En revanche, niveau crédibilité pour prendre la suite de Shannon Beer, beauté tout en rondeur, on repassera.)

Alors qu'Heathcliff épouse Isabelle Linton, que Catherine meure, que l'on omette la vengeance d'Heathcliff sur la génération suivante n'a plus aucune importance : on veut que cela s'arrête, on veut sortir de cette lande glaciale et abandonner tous ces destins condamnés. Je n'en peux plus de ces gros plans magnifiques, formidables en fait, sur la terre gorgée d'eau, les cheveux de Catherineet les poils des bestiaux, les gouttes qui perlent à des arbres nus. Les sens sont aussi saturés de matières que l'atmosphère d'humidité. On étouffe. Petit scarabée, pas besoin de s'arrêter sur une pomme gâtée par les intempéries : on a compris. Les tourments d'Heathcliff et de Catherine, cela fait deux heures que la caméra à l'épaule nous les fait endurer. Combiné aux gros plans, c'est plus que fatigant : écoeurant. Cela ne s'arrête jamais, ralentit seulement lorsque les personnages sont immobiles ou que l'on a pénétré en terrain civilisé chez les Linton. Et encore : le réalisateur a trouvé le moyen d'introduire l'agitation par un mobile en cristal qui réfracte la lumière de manière désordonnée – le vent, encore et toujours. Chère Andrea Arnold, par pitié, demandez un trépied au père Noël.

16:50 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, hauts de hurlevent