31 janvier 2012

Retour rapide

L'avantage d'une grosse boîte, c'est son CE. Pour me consoler d'être mise en boîte, je profite donc de la médiathèque et de ses rayonnages bien fournis en DVD. L'occasion de rattraper des films loupés au cinéma ou de se hasarder en des terres totalement inconnues sur lesquelles je n'aurais pas misé l'achat d'un DVD.

Dracula

J'ai lu le roman de Bram Stoker à la rentrée, aussi cette adaptation tombait-elle à pic. L'écriture du film efface celle des lettres et des journeaux sur laquelle est fondé le roman. Les courts-circuits de Francis Coppola sont sidérants : d'esthétisme, comme l'oeil de la plume de paon qui devient lune, mais surtout de finesse, comme la perforation au cou de Mina, qui, renversée, se retrouve dans les yeux jaunes du loup, traçant ainsi une continuité entre les différentes formes que prend le comte. Celui-ci est doté d'une histoire qui ne vampirise pas le mythe de Dracula mais irrigue au contraire la situation dramatique : son épouse morte tragiquement se réincarne en Mina, dont on comprend soudain mieux qu'elle fixe obstinément l'attention du comte et que celui-ci l'attire vers la mort. Sous la direction de Coppola, le sens afflue, les sens bouillonnent. Le réalisateur a tout compris, même ce qui n'y était pas : coupes et rajouts donnent une telle densité à l'histoire qu'il m'a semblé ne l'avoir jamais lue -- que très imparfaitement.

[Une scène plutôt sur-prenante.]

Somewhere

Une voiture passe au premier plan, s'éloigne, sort de l'écran, le bruit d'un moteur puissant la ramène, elle repasse à l'écran, en sort à nouveau et tourne en boucle comme s'il s'agissait d'un circuit. Sauf qu'il ne programme que le spectateur : le conducteur, lui, quand il s'arrête au premier plan, se trouve quelque part, c'est-à-dire nulle part. Il est paumé et père d'une gamine beaucoup plus dégourdie que lui. Elle Fanning n'a pas attendu Super 8, dans lequel je l'ai découverte, pour faire merveille. Malheureusement, c'est un miracle qu'il faudrait à son père fictif, une star qui ne semble pas comprendre qu'il en est une. Clope au bec et bière à la main, souriant puis endormi devant des jumelles qui viennent faire de la pole dance à domicile, ou emmuré vivant dans un plâtre qui doit servir aux effets spéciaux, il est toujours hagard -- mais reste sympathique, comme ce film de Sofia Coppola qui évite d'absorber la médiocrité de son personnage mais ne la transfigure pas pour autant.

Les Amours d'une blonde

Une blonde qui a les cheveux gris, noir et blanc oblige. Dans la Tchéquie soviétique où se déroule ce vieux film de Milos Forman, tout est terne. L'ennui et la médiocrité alcoolisée sont tels que l'on ferait n'importe quoi pour en sortir. N'importe quoi : rien de grand, pas de coup d'éclat, seulement tout et n'importe quoi. Se laisser draguer par un groupe de types aussi laids que libineux à la salle des fêtes, par exemple. Avant que cela ne devienne trop glauque, notre blonde se rabat sur le jeune pianiste, bien plus appétissant quoique tout aussi peu attentionné. C'est après cette nuit que cela devient vraiment glauque (mais comique aussi -- ce mélange doit être une spécialité tchèque) : notre blonde débarque de sa campagne à Prague chez le jeune homme, c'est-à-dire chez ses parents, qui ne savent pas quoi en faire. Enfer pour elle, valise à la main, criblée de lamentations plus ou moins interrogatives par la mère qui est le spécimen de mère la plus propre à faire une marâtre qui ait jamais été inventé. Dans les bonus, on la retrouve souriante et enjouée : cette comédienne improvisée a été bien dirigée (ou alors elle cache bien son jeu).

Top hat

La lourdeur irritante des quiproquos est ici équilibrée de justesse par Fred Astaire, gringalet grivois qui match top hat et tap dance.

Happy Few

Deux couples tombés amoureux se cherchent par paires dépareillées à l'aveugle de l'amour et à tâtons des corps. La sensation d'être des rares à s'épanouir librement, hors des règles préétablies par la société, est enivrante, tout comme la beauté d'Elodie Bouchez. Les corps sont filmés sans pudibonderie tandis que d'instinct on choisit la pudeur : on ne se cache rien mais on se tait et l'on sourit sans trop savoir à qui. A qui l'on en veut que le plaisir (démultiplié) se confonde peu à peu avec la douleur (exacerbée), comme lorsque la volupté est trop prolongée. Après les corps, les esprits s'excitent, s'agacent et s'énervent. Happy few en-dehors des couples modèles, ils ont oublié qu'être autonomes, c'est encore vivre selon des règles, fussent-elles les leurs : forcés de contrôler et de réajuster sans cesse leurs sentiments, la liberté du quatuor les fatigue plus encore que ne les contraignaient leurs duos. Epuisés, ils n'ont plus à se donner.

[Aimez qui vous voulez... on s'en fout.]

The Ghostwriter

J'avais renâclé à aller le voir au ciné mais il faut avouer que cela fait du bien, un bon thriller bien ficelé, où les soupçons ne se portent jamais là où ils devraient. Et puis ce titre ni blanc ni noir, ghostwriter, nègre et écrivain fantôme, ghost ghostwriter dont l'absence hante son successeur au moins autant que les magouilles du pouvoir...

L'Illusionniste

Aussi silencieux que Les Triplettes de Belleville mais plus éloquent encore, L'Illusionniste s'attarde sur les derniers jours d'un art anachronique. Notre héros prend ses clics (coup de baguette) et ses clacs (morsure du lapin), quitte les scènes parisiennes occupées par des chanteurs de rock et assiégées par leurs fans pour divers théâtres et cafés du Royaume-Uni. Au pays des kilts, une jeune Alice, émerveillée par le prestidigitateur, veut croire à la magie, surtout lorsque celle-ci fait apparaître pour elle des souliers flambants, rouges et neufs. Ayant trouvé chaussure à son pied, elle emboîte le pas à son bienfaiteur lorsqu'il repart de l'auberge où elle officiait. Le vieil homme, qui a l'allure d'Edgar dans Les Aristochats, n'en a heureusement pas le caractère et, bien que déconcerté, il accepte la compagnie silencieuse d'Alice (le dialogue mimé entre deux langues, voilà qui convient bien au muet). Cahin-caha, les deux forment une drôle de paire, tristesse et tendresse en commun. L'illusionniste dort sur le canapé pour lui laisser la chambre et transforme ses derniers billets en vêtements pour la jeune fille, trop émerveillée par l'élégance des citadines pour comprendre que le vieil homme n'en a pas les moyens. La rupture s'opère une fois qu'Alice s'est trouvée -- une robe bleue aux finitions blanches (forcément, une Alice) et une grande idylle brune. Le vieil homme abandonne son lapin blanc à la liberté et lorsque, dans le train qui le ramène en France, un enfant fait tomber un crayon usé, il n'y substitue pas le crayon neuf, en tous points semblable, qui se trouve dans sa poche : l'illusionniste renonce à la magie. Une manière mélancolique de signifier qu'il n'y a jamais eu de magie dans ses nombreux cadeaux à Alice, seulement de l'amour -- la jeune fille vient de le rencontrer, il est temps pour elle de devenir une jeune femme et d'oublier la magie afin qu'elle opère. L'Illusionniste porte bien son nom : de même que l'illusion demeure après avoir été expliquée, l'amour grand-paternel du vieil homme persiste lorsqu'il renonce à ses trucs. Illusionniste, pas magicien.

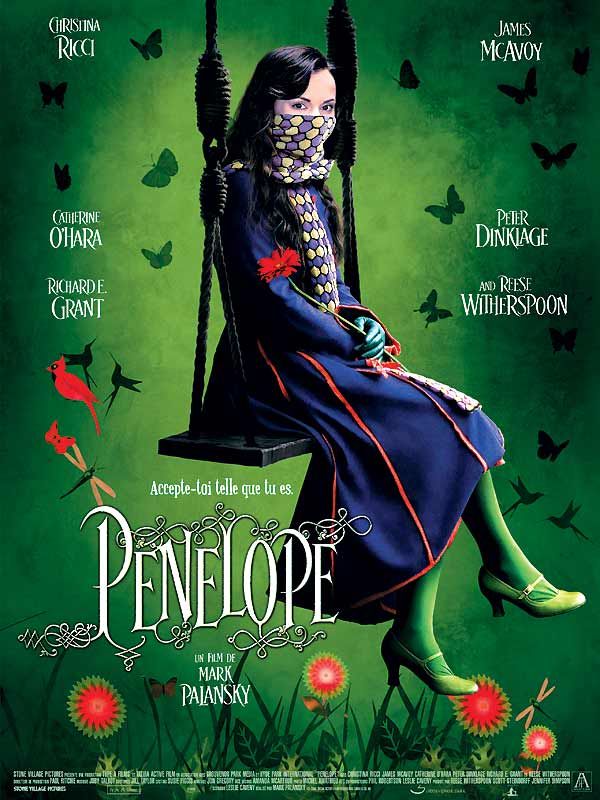

Peneloppe

Voilà un conte de fée qui est entré en collision avec les trois petits cochons, cela se voit comme un groin au milieu de la figure. La généalogie express de la malédiction a un petit côté Amélie Poulain, en plus mordant, et jaune et violet plutôt que rouge et vert. Péneloppe [dites Pénél'opi], comme son antique aïeule, passe sa vie cloîtrée chez elle à attendre : elle ne retrouvera un nez normal qu'à la condition d'épouser un aristocrate. La mère, qui a fait croire à la mort de l'enfant pour qu'on ne la surprenne pas, emploie les services d'une agence matrimoniale pour passer en revue des bataillons d'aristos qui finissent toujours par battre en retraite d'une manière pour le moins précipitée. Sauf un, évidemment. Embauché par un nain qui cherche à fourrer son nez dans le jardin secret de la famille. Evidemment, il s'éprend de Péneloppe... cachée derrière un miroir sans tain. Absolument délicieux : de concerts improvisés en parties d'échecs par procuration, Max tombe amoureux d'une inconnue à son image -- coups de points communs assénés à Narcisse. Ils se seraient mariés et auraient eu beaucoup d'enfants mais voilà, on aurait dû s'y attendre : le prétendant de Péneloppe n'est personne et un Ulysse sans particule nobiliaire ne lui est d'aucun secours. C'est finalement elle qui, renonçant à un mariage avec un petit goret de bonne famille, brise la malédiction. "Je m'aime comme je suis" nous la fait voir comme elle n'a jamais été. Comble de la perfection : ce n'est pas le regard de Max qui l'a changée (l'abracadabra d'un mariage abracadabrant), c'est dans son regard qu'elle a trouvé la force de se transformer. Libre à elle ensuite de l'aimer, ce ne sera pas pour son nez -- ou alors pour son flair. Un Max de chance ? Elle y est allée au pif.

La Comtesse blanche

Jamais entendu parler de ce film, choisi sur la bonne mine de sa jaquette et la promesse de qualité rapporté par l'acteur du Patient anglais, Ralph Fiennes. Pourtant, je connaissais sans le savoir le réalisateur puisque j'avais déjà vu Maurice de James Ivory, les amours de deux hommes dans l'Angleterre victorienne. La Comtesse blanche, elle, se situe dans le Shanghaï des années trente ; le titre se réfère à la fois au bar ouvert par un ancien diplomate américain et à la comtesse russe déchue qu'il a choisie pour en faire la dame patrone (blanche d'idéologie "rouge" et non de peau, donc). Il tatônne dans son amitié avec un homme d'affaire japonais comme dans son quotidien d'aveugle ; elle fait tant bien que mal vivre sa belle-famille qui tient sa propre fille à l'écart de cette "mauvaise vie", rouge à lèvres à l'appui. Leurs histoires se déroulent sous les volutes de fumée et sont sur le point de devenir singulières lorsque l'autre histoire, celle de la guerre sino-japonaise vient la leur ravir. L'affiche tient ses promesses ; James Ivory réussit une fresque où la sensualité a la part belle. Puis je me souviens de Melchior Beslon (et Natalie Portman) dans Paris, je t'aime, et je me demande si l'aveugle ne serait pas un fantasme de cinéma, un moyen de toucher la vision du doigt...

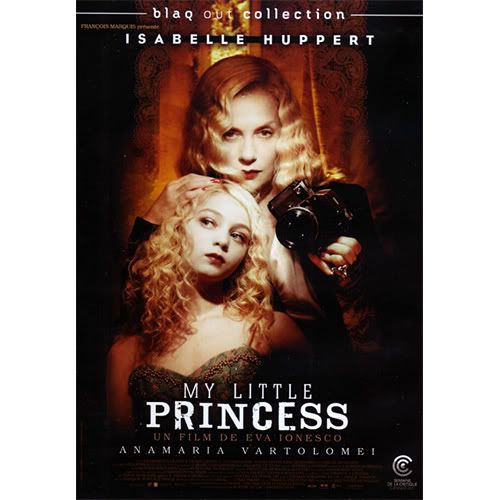

My little Princess

Eva Ionesco s'est inspirée de sa propre enfance pour raconter l'histoire de Violetta, prise par sa mère comme modèle pour des photos érotiques. Dit ainsi, on fronce les sourcils et on pense pédophilie. Filmé par Eva Ionesco, on s'interroge plutôt sur l'ambiguïté de la relation mère-fille : les séances photos commencent comme un jeu où prime le déguisement pour dériver petit à petit en séances de travail régulières où la gamine ne fait plus face à sa mère mais à l'objectif qui fait d'elle un objet, au même titre que les bas qu'elle porte ou la tête de mort sur laquelle elle s'appuie. Les poses que Violetta s'amuse dans un premier temps à prendre (et elle n'a aucune difficulté à outrepasser les attentes maternelles), répétées, s'intégrent à son insu dans son comportement et on finit par avoir une pretty woman sur les bancs de l'école. Il y a les scènes où cela va évidemment trop loin (lorsqu'elle pose quasi nu dans les bras d'un homme et que la mère exige qu'elle écarte un peu plus les cuisses) mais ce ne sont finalement pas les plus choquantes ; c'est plutôt la désinvolture totale de la mère par rapport à sa fille, qui l'abandonne sans crier gare après l'avoir trimballée partout où cela n'était pas recommandé. Ses scènes de tragédienne toujours incomprise, ses hauts cris à la voix rauques, ses déblatérations sur son "art" ("mon érotisme est un érotisme littéraire..." et de balancer Bataille) en font un personnage certes coloré mais surtout hautement toxique. Maîtresse chanteur, elle ne cesse de répéter qu'elle aime sa fille -- trop, peut-être, lui suggère un ami peintre. Elle aime Violetta comme elle-même, c'est-à-dire comme la femme d'une quarantaine d'années qu'elle n'aime pas être devenue. Finalement, on se prend à regretter la grand-mère insupportablement bigote chez qui Violetta ne recevait peut-être pas toute l'attention qu'il aurait fallu à une enfant, mais chez qui elle ne l'attirait pas non plus contre son gré.

Et aussi : Lullaby.

17:31 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, dvd

22 janvier 2012

La Dame de pique et le pouilleux

C'était une première pour La Dame de Pique et pour moi : jamais je n'avais vu les applaudissements se métamorphoser en huées à l'instant où le metteur en scène pose le pied sur la scène. Lev Dodin n'a certes rien commis de vulgaire ou de ridicule comme Jean-Louis Martinoty avec Faust, mais en transposant l'action dans un asile, il prive l'opéra de classe et de clarté. Le personnage principal qui se promène en pyjama et peignoir pendant tout l'opéra, c'est fort peu esthétique. Et je devais avoir l'air à peu près aussi hagard que lui en essayant de m'y retrouver dans cette pièce sans lieu ni scènes, alors que je n'avais jamais ni lu Pouchkine ni vu d'adaptation de quelque ordre que ce soit (problématique quand on assiste à une relecture – pour initiés, donc).

Pourtant, quoique pauvre visuellement, le parti pris de l'asile est loin d'être idiot. Avec les autres personnages en tenue de soirée qui se promènent sur l'arrière-scène surélevée et parlent à Hermann en contrebas sans avoir l'air de remarquer son négligé, on comprend rapidement que la perspective adoptée est celle de l'analepse : depuis le lit installé côté cour, on oscillera entre souvenir, rêve et délire. Le dispositif est intelligent en ce qu'on sera, comme Hermann, incapable de faire strictement la part entre réalité et folie : elle est là d'emblée, avec l'asile (même si Vladimir Galouzine suggère de sa démarche heurtée et tremblée qu'il y a peut-être chez ce vieux fou moins de déraison que de sénilité). Mais pas de point de bascule signifie aussi pas de montée en puissance ; le soupçon, beaucoup moins insidieux que le doute, aplanit considérablement l'effet dramatique.

L'histoire perd en tension et le spectateur en attention, tandis qu'Hermann va et vient entre sa dame de cœur et la dame de pique, entre Lisa, dont il est fou amoureux, et la grand-mère de celle-ci, comtesse possédée par la folie du jeu et qui détient, dit-on, le secret des trois cartes, dont la combinaison assure la victoire. Certaines scènes sont très réussies, comme la partie de colin-maillard où les amis d'Hermann, au nombre de trois, comme les cartes, lui tournent la tête si bien qu'il manque Lisa et finit par tomber dans les bras de la comtesse (surtout que si j'ai bien compris, il s'agit normalement d'un divertissement chanté par des pièces rapportées). D'autres, en revanche, plus statiques, finissent par me lasser. Lisa (Olga Guryakova) a beau s'abandonner à caresser le montant du lit (recyclage du bric-à-brac faustien), elle endort ma curiosité plus qu'elle ne l'excite. Faust, Cendrillon... ce n'est pas la première fois que je décroche aux déclarations d'amour – peut-être parce qu'il y a au lit des manières moins articulées de l'exprimer.

Ma scène favorite, je crois, est celle où la comtesse se remémore en français avoir eu le cœur qui bat... qui bat... qui bat... Le chant ralentit sur la fin comme un vieux cœur essoufflé tandis que Larissa Diadkova entraîne son personnage dans une dernière danse, baignant son corps dans les souvenirs au milieu de trois statues antiques. Une chanteuse qui sait danser : parce qu'elle ne cherche pas à être gracieuse, Larissa Diadkova nous offre en quelques ports de bras un authentique moment de grâce, où la voix flotte dans une apesanteur lunaire.

[Photo dame de piquée chez Fomalhaut]

Mais piqué par le jeu, le cœur de la dame de pique a fini par se nécroser, jusqu'à atteindre la noirceur des cartes, et elle meurt sous la coupe d'Hermann avant qu'il ait pu lui soutirer son secret. Elle a pourtant eu le temps de lui tourner la tête et le cœur : il s'imagine à la suite de sa mort que la comtesse lui rend visite et lui livre la combinaison. Trois, sept, as... il gagne une fois, il gagne deux fois et la troisième passe à l'as. Le secret de la dame de pique ressemble à celui du Motif dans le tapis, dissimulé-révélé par Henry James : il n'est rien d'autre qu'une construction – inutile de chercher à le découvrir, on ne ferait que le défaire. Lorsqu'on a enfin toutes les cartes en main, qu'on comprend que la comtesse, très courtisée en son temps mais seule dans sa passion, n'a sûrement eu que de la chance au jeu, la partie est finie, Hermann, valet de son délire, est abattu : c'est le pouilleux.

[Rien à voir, pas la même production mais j'adore le renversement de cette affiche, avec le coeur noirci pour avoir été entaillé par un pique sanglant...]

[Hors jeu mais il faut quand même que je vous le dise : j'ai cru entendre Papageno l'espace d'une mesure et je lis maintenant partout que cet opéra de Tchaïkovsky a quelques accents mozartiens. Je deviens moins dure de la feuille !]

15:43 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : opéra, bastille

21 janvier 2012

La Colline aux coquelicots

Sans coquelicots mais avec des drapeaux que Umi1 dresse chaque jour au mât de son jardin en souvenir de son père marin avant de prendre le chemin du lycée, où elle liera connaissance et destin avec un (in)certain Shun.

Cela fait longtemps que je n'avais pas regardé de dessin animé. Mais quand c'est un film d'animation, ce n'est pas pareil, les adultes ont le droit. Et quand c'est un Miyazaki, ils en ont même le devoir. Il sera néanmoins de bon ton de ne pas trop s'extasier dans la mesure où il s'agit d'un Miyazaki fils et qu'un fils est d'abord prodigue avant d'être prodige.

L'histoire n'a rien d'exceptionnel (du moins pour un scénario) mais les gestes du quotidien sont si délicatement rendus qu'on est sereinement béat devant un réveil ensommeillé-ensoleillé ou la préparation du repas. L'occasion de se rappeler que le dessin repose sur une schématisation culturellement reconnue : je n'ai aucune idée de ce que sont les croquettes marron et blanches que partagent Shun et Umi et ne dois de reconnaître les poissons frits qu'à la queue de sirène qui dépasse d'un triangle coloré.

À côté de cela, ou plutôt derrière, les décors fourmillent de détails, qu'il s'agisse d'un muret entouré de végétation (on croirait voir une peinture devant laquelle sont filmés des personnages dont on dirait d'eux seuls qu'ils sont dessinés) ou du foyer des élèves, nommé le Quartier latin. Le lieu est fidèle à l'image d'étudiant bohème de son homologue parisien et en décline les petites idioties-idiosyncrasies avec beaucoup d'humour : le club de philosophie compte donc un unique membre, le cul entre deux escaliers ; le club d'astronomie qui étudie les taches solaires depuis dix ans déclare pour seul résultat de ses travaux que l'univers est ancien et leur étude récente ; et tous s'accordent pour dire qu'en ces lieux, la poussière est culturelle. J'ai visiblement pensé à la même chose que Palpatine qui faisait sa petite tête de manga, les yeux plissés par le rire.

La Colline aux coquelicots ne fait pas d'éclats mais avance par petites touches avec délicatesse et retenue, à l'image de ses personnages, toujours simples et polis – sauf lorsqu'ils leur faut surmonter leur pudeur, ce qui fait que, curieusement, les aveux sont hurlés et non murmurés. Un cri du cœur, en fait. Pour que le dessin animé passe tout en douceur.

1 Cela donnait quelque chose comme « Youmi », d'où le « que » non élidé.

21:39 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin animé, cinéma

Maboule Raoul dans la cabane d'Ali Baba

[Début janvier] Le théâtre de la Ville, qui n'a pas de catégories, seulement des bonnes places, les attribue dans l'ordre des réservations. J'ai pris mon abonnement une semaine ou deux après la date d'ouverture et j'ai obtenu pour Raoul un rang V (sachant que, contrairement à Pleyel, il n'y a pas de rang ZZ). Que James Thierrée soit fantastique, cela se sait -- ça ne se voit pas. Ce qui est bien dommage parce que son spectacle est indescriptible.

On ne peut pas être introduit dans son univers, il faut y faire effraction et foncer dans le tas, comme l'artiste, tête baissée, qui donne des coups de bélier dans le cabane située côté jardin. Deux pans constitués de tubes de métal finissent par tomber avec force et fracas, comme un écho à ses hurlements. Raoul est moins du côté du cool que de la rage : Raaaaaaoouul ! Notre vagabond-saltimbanque, petit-fils de Charlie Chaplin et fils spirituel de Vladimir et Estragon (le godillot, tout est dans le godillot qu'on retire) en a après Raoul ; et pour cause, ce n'est peut-être que lui-même. Devoir hurler son nom parce qu'on ne sait pas qui l'on est, il y a de quoi se taper la tête contre les murs (de sa cabane), vous avouerez. Il y a bien un deuxième larron, mentionné en distribution mais on le distingue si peu du premier qu'on n'est pas vraiment sûr de l'avoir vu : je le soupçonne d'être complice des tours de passe-passe de notre homme qui en profite pour se réinventer sans cesse. J'appelerai donc Raoul celui-là même qui en a après Raoul, il faut bien se mélanger les pinceaux pour faire connaissance avec l'artiste.

Une fois perché dans l'imaginaire de sa cabane, Raoul s'en donne à coeur joie et à rage tristesse. Loueurs de chambres de bonnes, vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire dans 6 m2. Manier la tringle des rideaux comme un toréador pour prendre un intrus à ses filets, lire au coin du grésillement du phonographe, se servir de son pavillon comme d'un porte-voix, devenir Nagg en plongeant dans la poubelle, en ressortir bardé d'ustensiles de cuisines pour se défendre contre le premier martien maritime qui passe à la lisière, lui moudre du poivre sur le bec pour le nourrir comme un gros poisson et le faire éternuer, battre des mains à coté des oreilles pour répondre aux nageoires et établir la communication (dorénavant, vous me verrez sûrement faire ce signe à l'approche d'un quiproquo ; je ne suis pas encore folle, seulement loufoque et j'ai testé sur un Palpatine obnubilé par sa timeline Twitter, ça marche encore mieux que de pointer son museau de souris -- sûrement à cause de ses origines pingouins). Parfois, Raoul tente de mettre un orteil dehors mais il s'avère que la farine par terre, c'est de la glace. Même en bravant le froid, il est pris dans la bourrasque et dérive dans un moon walk désarticulé tel que Michael Jackson se retourne dans sa tombe pour mieux voir où commence le mouvement, s'il commence quelque part -- à côté, le poisson de Napoli est un fossile, c'est dire.

Ses pitreries ne me font pas rire. Ce n'est pas que ce n'est pas drôle, c'est que c'est poétique avant tout. Une poésie sans lyrisme (le lyrisme, avec son chant, ne supporte pas le bruit), fascinante comme une concaténation de logiques, triste et belle grâce à ce qui est détruit dans la collision. Par exemple, Raoul nous met en boîte à cigales, et c'est en ouvrant le couvercle de la poubelle qu'on leur ferme le clapet. Peu à peu, quand il devient clair qu'il ne s'en sortira pas, de sa cabane, on entre en hibernation avec lui. J'oublie la tristesse de ces pitreries de fou et je ris de même en le voyant faire un brin de lecture : il déplace le fauteuil, ajuste sa position, se frotte les yeux, lisse ses cheveux derrière ses oreilles, prend le livre, déplace le fauteuil, lisse ses cheveux, se gratte le nez, arrache une feuille pour s'en tamponner le visage et commence enfin à lire... quelques secondes avant que son corps ne le rattrape : il se met en travers du fauteuil, les genoux par-dessus l'accoudoir, la tête en bas et les pieds sur le dossier, pourquoi pas, assis de nouveau, affalé, redressé, les coudes sur les genoux et la tête dans les mains, jette le livre par terre pour lire à la bonne distance et ripe des coudes comme Cendrillon déguisée en Charlot. C'est tellement ça... le moment où l'on n'a pas plongé dans le livre et où une simple rainure sur la tranche peut déranger au point de nous forcer à nous interrompre.

Mais Raoul n'attend rien, surtout pas Godot. Passés quelques moi(s), l'espoir refait rage. Il faut se réinventer, rappeler Raoul et le chasser par des cris, déraciner le décor planté et toucher de nouvelles terres. On se maintient la tête hors de l'eau : des bestioles submarines apparaissent, mante religieuse arachnéenne et éléphant bleu, tandis que la cabane, qui avait été ouverte en en faisant tomber deux pans, est détruite de même ; il n'en reste plus qu'un radeau qui flotte dans les airs, étoile d'un spectacle filant les métamorphoses. En apesenteur au bout d'un tape-cul géant que des hommes en noirs font tourner et monter, lampe de spéléologue au front, Raoul finit par s'envoler-se noyer dans tout l'espace amniotique de la scène.

15:47 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tdv, danse, théâtre, mime, spectacle