17 juillet 2015

Rohmer et Leibniz en Corée

Il m'en faudra plus pour retenir l'orthographe de Hong Sang-soo, mais deux de ses films suffisent à lister ses ingrédients : du saké, un parapluie, de la maladresse, des discussions qui prennent comme un feu de bois humide, le tout répété à l'envie. In another country rebootait régulièrement avec redistributions des rôles et glissements de situations à chaque fois que la scénariste en mal d'inspiration recommençait son brouillon. Dans Hill of freedom, Kwon, la femme que Mori était venu retrouver, éparpille les lettres qu'il lui a écrites en ne la trouvant pas ; les épisodes du film se suivent au hasard des feuilles ramassées.

Ah, la cliente d'à côté n'était pas encore repartie, tiens, Mori n'avait pas encore fait la connaissance du neveu de l'aubergiste, héhé, il ne se doutait pas à ce moment-là qu'il finirait dans le lit de la serveuse, Young-sun. On s'amuse d'indices mais, au final, la chronologie importe peu et les répétitions inclinent parfois même à penser qu'il s'agit de variations. On ne compte plus le nombre de fois où Mori rapporte son chien à la serveuse, ni celles où l'aubergiste coréenne se félicite de ce que les Japonais sont propres et polis. On ne cherche pas non plus à savoir où en est Mori de sa lecture ; son livre sur le temps est le plus souvent fermé – ça, c'est fait. Peu importe ce qui vient avant ou après – avant ou après quoi, d'ailleurs –, ce qui compte, c'est la sédimentation des instants – l'ambiance, l'atmosphère, si vous voulez, la vie, quoi.

Au final, tout ce qui se sera passé dans Hill of freedom, du nom du café où travaille Young-sun et où se succèdent Mori et Kwon, restera une parenthèse. Les sédiments passés (sous silence) sont plus conséquents ; l'amour ancien de Mori pour Kwon reprend son cours et il repart au Japon avec elle, dont on ne sait rien. On dirait ce Rohmer (mais lequel ?) où le héros repart à Paris avec la fille qu'il a laissée de côté tout l'été. Chez le maître des dialogues comme chez le maître des balbutiements-bégaiements, on ne fait pas de choix, ce sont eux qui s'imposent à nous1, en dépit des hasards qui, déjà, nous entraînaient ailleurs.

1 Incliné mais pas nécessité (la formule de Leibniz se rappelle à moi), on a le choix... de réaliser son destin. On se rappelle qu'on a le choix – on laisse intervenir le hasard, on a une aventure rien que pour ça – pour rester fidèle à soi-même.

22:04 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, hill of freedom, hong sang-soo

16 juillet 2015

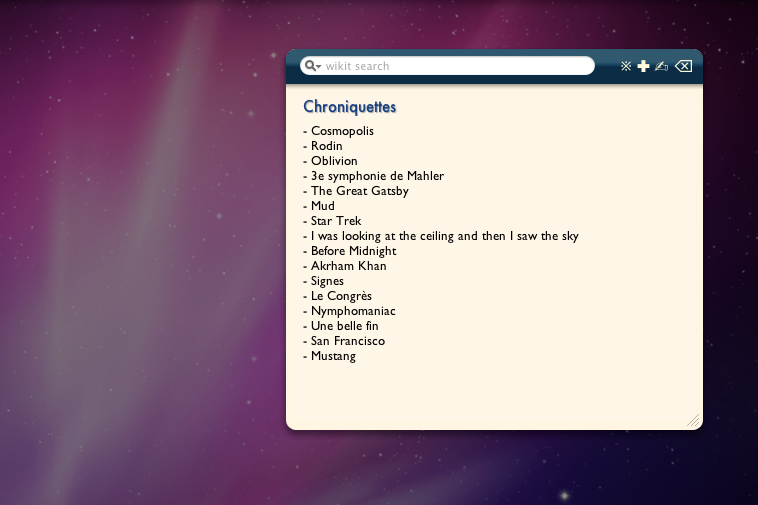

Voiture-balai des paléochroniquettes

Descendre la souris dans le coin bas gauche de l'écran fait apparaître une flopée de widgets, mais c'est presque toujours du même dont je me sers : le post-it virtuel sur lequel je note à la volée les chroniquettes à écrire. Je prends parfois tellement de retard qu'un ascenseur apparaît sur la droite. Alors, forcément, au fil des saisons culturelles, trop de spectacles d'un coup, un film sur lequel il y a trop à dire, un ballet auquel on ne sait pas comment rendre hommage, le souvenir qui s'amenuise avec le temps... certaines chroniquettes sont restées lettres mortes. Les faire-parts du post-it se sont transformés en inscriptions tombales ; voici quelques mots sur chacune pour qu'elles puissent reposer en paix...

2012

Cosmopolis

A priori, le film de David Cronenberg ne me disait pas du tout. C'est le post de Palpatine qui a aiguisé ma curiosité et je m'y suis rendue seule, après lui. Comment dire... explosion de reprises, de renvois, de signes qui s'appellent, se contredisent et se reproduisent à une vitesses effrénée, Cosmopolis est d'une intelligence rare, un terrain de jeu génial où l'on n'a jamais fini de repérer des détails, les lier, relier, opposer, nouer, dénouer, renouer, chercher... J'avais comparé mes trouvailles avec celles de Palpatine, ensuite, ça avait fusé. Avec l'envie de faire une chroniquette fouillée, le temps a passé, les souvenirs se sont émoussés et j'ai acheté le DVD en me promettant un visionnage télécommande en main, pour pouvoir appuyer sur pause et jubiler à mon gré. Un jour, je referai un tour en limousine. Quand j'aurai un lecteur DVD...

(En bonus, découverte de Robert Pattinson comme acteur et non comme bellâtre.)

2013

Rodin

Dubitative : je l'ai chroniquetté, ce ballet de Maliphant ! Sauf que, réflexion faite, il s'agit de celui de Boris Eifman, après Anna Karénine et avant Up and Down. Je sais pertinemment pourquoi je n'ai pas écrit dessus : c'est du ballet porn. L'excitation grandit en même temps que la frustration à ne pouvoir convenablement la partager. Bien sûr, on peut parler des corps travaillés comme de la glaise, jusqu'à reconstituer la porte des Enfers, ou du pas de deux entre le sculpteur et Camille Claudel, qui pose comme modèle sur une table tournante laquelle tourne, tourne, comme la tête des amants. Mais il est difficile de retranscrire la sensualité des corps sans y mêler ses fantasmes – ou de le faire sans réduire l'interprète à sa plastique. Nous dirons pudiquement que je suis tombée dans une admiration éperdue pour la danseuse qui incarnait Camille Claudel, pour ses yeux, ses jambes, sa fougue, sa folie, presque. Que je l'ai suivie du regard comme on suit de la main un corps qui s'affirme et se dérobe sous les caresses. Que j'ai frémi avec la courbe de ses mollets. Que j'ai senti l'intérieur de mon corps se cabrer dans les contrepoids des portés, et se relâcher dans les cambrés. Que je ne saurais dire si j'ai envie d'elle ou d'être comme elle. La pudeur est consommée.

Oblivion

D'immenses machines pompent les océans pour approvisionner en eau l'humanité, réfugiée sur une autre planète après avoir ruiné la sienne. Tom Cruise veille au bon déroulement des opérations et maintient les drones qui patrouillent dans les environs, notamment dans les zones trop radioactives pour qu'un être humain y mette les pieds. Évidemment, d'invisibles ennemis font leur possible pour saboter les drones et les bizarreries se succèdent, éveillant le doute, jusqu'à ce que Tom Cruise, oblivious, cesse de se souvenir et se rende à l'évidence, à l'obvious... En attendant le retournement, les paysages déserts que Tom Cruise arpente seul en moto ou observe en couple du haut de sa station-aspirateur d'eau instaurent une atmosphère contemplative étonnante dans un film de science-fiction. S'y distillent mélancolie des ruines et poésie de la désolation.

La 3e symphonie de Mahler

Il ne s'agit pas d'un concert mais du ballet de Mahler, que je voyais pour la deuxième fois. D'autres symphonies entendues à Pleyel m'avaient entre-temps convaincue d'être plus attentive, et pas uniquement au corps de ballet d'hommes, puissant comme une armée. Je me souviens de jambes isocèles fichées dans le sol, et d'une salve de printemps (que j'ai peut-être depuis amalgamée avec Le Chant de la terre). Je me souviens surtout de Mathilde Froustey en justaucorps bordeaux, face à Karl Paquette, à l'avant-scène, devant moi : pour la première fois, j'ai entrevu de la maturité dans sa danse, alors qu'elle était – paradoxe ? – intense d'immobilité. (Elle était encore à Paris, cela date.)

The Great Gatsby

On ne sait si l'homme fortuné tire son assurance de son passé de gangster ou d'un optimisme dont la force confine à la naïveté – une forme de candeur qui séduit Daisy, elle-même assez puérile (sans parler du mari coureur de jupons). En retrait, le cousin-narrateur ouvre des grands yeux – de fascination puis d'exaspération lorsque tous ces êtres admirables se retrouvent dans une même pièce à se reprocher les uns aux autres leur propre déchéance, loques humaines lancées dans une course à la victimisation. Plus que cette scène de huis-clos, peut-être, c'est le générique qui m'a marquée : par une parfaite illusion, le regard ne cesse d'avancer parmi des colonnes dorées qui ne cessent de reculer. Ou comment n'aller nulle part qu'à sa perte, en grande pompe.

Mud

Un beau film qui suinte la sieste et l'aventure sur les rives du Mississippi, charrie des vies tannées (Matthew McConaughey) et déroule une ligne d'horizon infinie qui semble paradoxalement barrer celui des personnages – évasion et dead end.

Star Trek into Darkness

Je me souviens vaguement d'un méchant aux cheveux noirs (darkness, darling) et beaucoup mieux de monsieur Spock, découvrant le personnage à frange auquel me comparait le hérisson* quand j'étais gamine.

*ex-presque-beau-père

I was looking at the ceiling and then I saw the sky

L'air éponyme m'est resté longtemps en tête. Il arrive à la toute fin de cette comédie musicale, la première de John Adams à laquelle j'assistais, sur les conseils de Palpatine (en voyage). Images, en vrac : des femmes noires qui apparaissent dans l'embrasure des fenêtres du décor, des allusions grivoises sur fond de pétales de marguerite, un procès suite à un pack de bière volé, un soldat, un avocat chinois, une femme qui s'occupe d'un genre de planning familial, une rousse qui aurait beaucoup plu à Palpatine mais qui s'éprend du policier, des accords qui pétillent comme des bouteilles de Badoit lorsqu'elles jouent aux chippendales, de l'humour, beaucoup d'humour et de couleurs, vives ou locales pour un portrait kaléidoscopique d'un American dream pas si rêvé. C'est aigre pour le pays mais doux, tendre vraiment, pour ses habitants qui, malgré leurs désillusions, invitent à l'optimisme avec une ferveur de chorale gospel. L'implosion finale ressemble étrangement à une libération : on a beau savoir que le ceiling s'est effondré dans un tremblement de terre, sa disparition semble surtout abattre des limites – fin de l'enfermement, fin de l'aliénation, le sky est là, soudain, on respire, on a de l'espoir. I was looking at the ceiling, I was looking at the ceiling, I was looking at the ceiling and then I saw the sky.

Before Midnight

Le film de Richard Linklater était assez génial pour ce qu'il mettait en jeu sur les relations de couple, les dits, repris et tus, l'irritation devant la dérobade de l'humour et la force de celui-ci, quand même, pour désamorcer les crises, le temps qui nous dépasse, mais voilà, on (en) est là, à rire et pleurer à la terrasse d'un café.

(Mélanie en a assez dit.)

iTMOi

iTMOi. Pas hit moi : in the mind of igor (Stravinski). Akram Khan propose un sacre du printemps... sans la musique éponyme du compositeur. Un, deux ans plus tard, je ne me souviens plus des extraits sonores utilisés, mais les souvenirs jaillissent comme des cris muets : une communauté un peu mormone avec des transes de Shakers qui se secouent après avoir été presque statiques, de la farine qui salit par son trop de pureté et épaissit le mystère des silhouettes hiératiques, un danseur cochenille qui rampe, ondule, se contracte et accouche de sa métamorphose dans un costume à arceaux, entre animal et souverain de science-fiction, et surtout, surtout, des cordes épaisses qui enserrent un danseur comme un moucheron dans une toile d'araignée et qui, agitées depuis les coulisses, le torturent et le maintiennent en vie, à la fois fouet et ligne de vie, qu'on redoute de voir s'abattre comme de voir cesser ; d'une violence inouïe, elles ressuscitent à elles seules les secousses telluriques du sacre. Souvenir de souffre blanc, de silence et de stridence. Contrairement à tant de fois où ils font théâtre, les cris poussés sur scène m'ont glacée – à moins que je ne les ai imaginés.

Signes

Une arabesque, un trait de calligraphie, un sourire : Signes aurait pu s'appeler sourire. C'est un étirement de l'âme, des bustes et des zygomatiques ; deux lèvres retroussées qui dessinent l'abîme du crâne riant et disent le plaisir qu'il y a à vivre, légèrement, en passant, durée entre deux néants. La musique de René Aubry est une merveille de joie et de mélancolie, légère, rieuse, entêtante dans l'instant. Elle respire, on respire, une naïade en bonnet de bain ondoie, une flammèche manchote ondule et frétille, un égyptien tic-tac, une litanie de moines trace un gong à grandes foulées, une présence solaire s'épanouit jusqu'à la nuit dans le silence des cigales tandis qu'un mime à salopette bleu et gants jaunes œuvre aux travaux et aux jours, peintre en bâtiment et calligraphe des signes, qui virevoltent à la fin à l'encre de Chine, serviteurs zélés de nos vies.

J'ai découvert ce ballet en DVD chez Palpatine, un soir que je l'attendais chez lui : à chaque fois que je le vois, j'ai le sourire en asymptote.

Le Congrès

J'ai retrouvé une chroniquette entamée et j'ai trouvé plus simple de la finir, là.

2014

Nymph()maniac

Par commodité, on a parlé de Nymphomaniac, mais le film de Lars von Trier s'intitule Nymp()maniac. Dès le titre, la vulve est là, explicite mais tue : Nymph()maniac n'est pas un film pornographique, même si on y voit des bites en gros plans, clichés entassés les uns sur les autres comme des planches botaniques à mesure que l'héroïne s'y est frottée. Joe se décrit d'elle-même comme nymphomaniaque : qui aime le sexe jusqu'à la folie. La folie et non la maladie, la différence est primordiale : Nymph()maniac n'est pas un Shame au féminin, il n'y est pas question d'addiction mais d'avidité. Avidité comme vie : Joe n'en a jamais assez, elle en veut, à la vie, de ne jamais lui donner assez ; elle n'est jamais assez là, il lui faut la caresse d'un autre corps contre le sien pour la faire exister, l'arracher au détachement avec lequel, sans sexe, elle traverserait le monde, indifférente aux petitesses, au mépris, aux amoureux transis, aux épouses bafouées et même à la chair de sa chair. Pour Joe, la jouissance n'est pas une extase (contrairement au héros de Shame), c'est ce qui la rend présente à une vie dans laquelle elle persévère, dut-elle employer les grands moyens du SM (on découvre au passage que Billy Elliot envoie du lourd en maître sadique).

Alors forcément, il n'est question que de ça et, forcément aussi, il n'en est jamais question : comme dans le premier tome de l'essai de Foucault, le sexe s'évide de son évidence et le X devient l'inconnue de l'équation. Le corps des actrices incarnant Joe, Stacey Martin pour le premier volet et Charlotte Gainsbourg pour le second, va dans ce sens, dépourvues qu'elles sont des courbes que l'on associe généralement à la sensualité. Il y a chez elles et dans leur personnage une forme de sécheresse, d'ascétisme, presque, bien loin de la gaudriole ; une dureté envers autrui dans laquelle réside la seule perversité de Joe, si perversité il y a.

Joe fascine dans sa fuite en avant où le plaisir compte moins que le désir, l'envie d'on ne sait quoi, de rencontrer un obstacle, peut-être, quelque chose, quelqu'un qui lui résiste et l'arrête sans l'entraver – quelqu'un qui, ne la désirant pas, pourrait la comprendre. Pendant tout le film, c'est le vieil inconnu qui l'a recueillie et à qui elle conte son histoire qui joue ce rôle, le rôle du confident. Les parenthèses se succèdent – nouvelle motivation de la graphie de Nymph()maniac –, chaque époque de la vie de Joe devenant un chapitre dans le livre de sa confidence. Ce procédé de narration, quoique très classique, est source d'un foisonnement formel particulièrement stimulant ; le réalisateur profite de la distance de l'histoire au récit pour introduire une foule de trucs extradiégétiques : numéros symboliques pour Joe affichés à l'écran tandis que sont donnés les coups de rein dont ils procèdent ; superposition de pénis visités comme des photos de vacances ; split screen pour donner à voir en même temps une succession d'actes sexuels foisonnants... Non seulement c'est du Genet p0rn, mais cela permet un twist final aussi génial que glaçant : <spoiler>le vieil homme qui assurait la comprendre et ne rien vouloir d'elle, Joe le découvre pénis à la main, prêt à la baiser sous prétexte que tout le monde lui est déjà passé dessus ; elle braque son revolver sur lui, menaçant de tirer s'il tente de la violer : écran noir, bruit d'une balle, fin du film. Spectateur, si tu juges, tu es mort. Ton jugement moral, tu peux te le mettre là où on pense : entre parenthèses.</spoiler>

22:33 Publié dans Souris de médiathèque, Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2)

Sœurs pur-sang

Mustang a été présenté comme un Virgin suicide turque, Sonay, Selma, Ece, Nur et Lale formant le pendant châtain des sœurs Lisbon, cheveux lâchés, jambes entremêlées. C'est pourtant aux Dix petits nègres que le film de Deniz Gamze Ergüven me fait penser, par la disparition systématique des sœurs, une à une, à mesure qu'elles sont mariées. L'oncle a décidé qu'il en était grand temps, après une joute nautique sur les épaules des garçons : on ne se branle pas contre la nuque des garçons ! Du jour au lendemain, les soutien-gorges roses sont cachés sous des robes informes et les corps sommés de rester à la maison – maison qui se rapproche un peu plus d'une prison à chaque fois que les sœurs font le mur et sont découvertes.

Malgré leur différence d'âge, les sœurs font tout ensemble ou presque, les folles dans la chambre, le mur en escaladant la gouttière, réjouissantes en nid à conneries. Leurs corps sont si souvent serrés ou entremêlés qu'on dirait un tout organique – au point que l'arrachement à la tribu est au moins aussi violent que la contrainte de vivre avec un homme qu'elles n'ont pas choisi. On peine à distinguer les sœur les unes des autres au début du film1 ; c'est leur réaction face au mariage qui permet de les identifier : il y a Sonay, sensuelle, qui a obtenu d'épouser son petit copain ; Selma, résignée ; Ece, dépressive ; Nur, qui suit ou plutôt subit le mouvement et Lale, la cadette au caractère bien trempé

La réussite du film tient à ce que, même en pleine tragédie, il reste solidement ancré dans le quotidien, avec ses plaisirs et ses rires. Pas de manichéisme moralisateur ni de caricature dans les caractères : la grand-mère, qui semble devancer le désir de son fils de voir les filles mariées, fait en réalité de son mieux pour les soustraire à son emprise ; la vieille femme venue apprendre aux filles à cuisiner pour les hommes manigance avec la cadette une recette maison des chewing gums prohibés ; et le mari de Selma, la première à subir le mariage arrangé, est tout aussi embarrassé qu'elle lorsqu'ils sont fiancés (« les enfants se sont plus », affirme-t-on après deux minutes côte-à-côte à faire une tête d'enterrement) puis lorsqu'ils ne trouvent pas la moindre tache de sang sur les draps après leur nuit de noces2.

Alors qu'il aurait pu verser dans la satire, Mustang ne se départit pas de son humour : il faut voir les péripéties rocambolesque de la grand-mère qui, ayant aperçu à la télévision ses petites-filles pourtant privées de match par leur oncle, fait tout son possible pour éviter que celui-ci s'en rende compte – coup de marteau sur l'installation électrique de la maison et caillassage de la ligne du quartier compris ! C'est sur le même ton burlesque qu'est raconté le siège de Nur et Lale, retranchées dans la maison pour échapper au quatrième mariage ; cette parodie d'évasion carcérale fait bien mieux ressentir leur soif de liberté qu'un quelconque élan de lyrisme hollywoodien. La réalisatrice ne cherche pas à faire un drame de ce qui l'est déjà ; au contraire, elle souligne le ridicule des situations et le fait avec une immense tendresse pour ses personnages – en particulier pour Lale, dont le film épouse peu à peu le point de vue.

Lale, c'est à la fois la gamine qui parade dans un soutien-gorge chipé à une grande sœur et rempli d'oranges, et celle qui crache dans le thé servi aux femmes du village assemblées pour arranger le mariage d'Ece, amorce une fugue en pantoufles et a comme idée fixe d'apprendre à conduire3, pour s'enfuir quand son tour viendra. C'est elle qui justifie la fougue suggérée par le titre : le mustang est un cheval sauvage – un ancien cheval domestique devenu sauvage, plus exactement. Et Mustang, justement, capte toute la beauté qu'il y peut avoir dans le geste de se cabrer.

Mit Palpatine

1 De quoi rendre plus comique encore la scène où Selma est substituée à Sonay, après que celle-ci, présentée comme « tout à fait unique » aux femmes du village, a menacé de faire un scandale si on essayait de la marier à un autre que son copain : « elle aussi est unique », s'excuse la grand-mère.

2 S'ensuit une scène totalement hallucinante (une anecdote vécue et rapportée à la réalisatrice) où Selma est conduite à l'hôpital pour que le médecin donne des explications à la famille du marié : oui, elle est bien vierge, non, l'hymen ne s'est pas rompu.

3 Le moniteur-ange gardien qu'elle se trouve est tout à fait à mon goût (pour mémoire, il s'agit de Burak Yiğit).

21:46 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, mustang

09 juillet 2015

Le Congrès

Film mêlant cinéma et animation sorti et vu... en 2013 (avec Palpatine).

Robin Wright a une mâchoire carrée qui empêche de parler de traits fins malgré ses yeux et cheveux pâles : son visage dégage une impression égale de force et de douceur, de détermination et de fragilité, si bien que sa fille lui fait remarquer que, dans un film de guerre, elle pourrait aussi bien jouer un officier nazi qu'une victime. Une drôle de remarque, sûrement, de la part de son enfant ; l'ambivalence de l'actrice n'a d'égale que celle de sa fille, dont on comprend bien vite qu'elle sera l'alliée de ses fossoyeurs. Résolument moderne, Sara réagit plutôt favorablement au film qu'est venu montrer à Robin son vieux manager, réalisé entièrement à partir de l'image numérique de l'actrice principale, que connaît assez bien Robin pour savoir que jamais elle n'aurait joué dans un pareil navet. Voilà l'avenir du cinéma : la mort des acteurs. Entièrement scannés, chaque petite idiosyncrasie enregistrée, chacune de leurs expressions est reproductible et l'image appartient entièrement aux studios qui en font ce que bon leur semble, navets et films de guerre compris.

Être entièrement soumise aux désirs d'un homme puant, dont toutes les actrices se disaient entre elles qu'il était par excellence l'homme avec lequel elles n'auraient pas pu coucher, même pour le rôle de leur vie ? Robin l'envoie vertement balader en lui balançant ses quatre vérités. Elle n'est pas du genre à se faire avoir ni acheter. Pourquoi alors finit-elle par plier aux imprécations de son imprésario ? Il y a bien ses enfants, auxquels elle assurerait un confort de vivre ; son fils, malade, qui un jour ne verra plus le cerf-volant rouge qu'il aime tant faire voler. Mais elle se serait toujours battue, elle aurait trouvé un moyen... il y a autre chose. Qui tient peut-être au fait que c'est son ami qui lui force la main, comme on la tend à quelqu'un pour l'accompagner et l'aider, y compris à mourir. C'est la tête droite que l'actrice déjà un peu has-been tire sa révérence, immobilisée dans la sphère de capteurs qui doit numériser son corps en académique blanc – autant dire l'autopsier. Les flashs de lumière blanche crépitent comme des paparazzis autour du cadavre d'une star.

La mort des acteurs signe la mort du cinéma et... du film. Le Congrès laisse en plan l'intrigue, le spectateur et Robin Wright pour suivre son avatar dans un monde animé par la drogue. Animé par le dessin et zombifié par la drogue, faudrait-il dire. La liberté du dessin, la débauche de couleurs, de formes et de métamorphoses qu'il permet, finit par dissoudre une trame narrative qui semblait pourtant solide dans le monde physique. Alors qu'on s'attendait à une explosion de créativité, la substitution du dessin à la caméra a le même effet pour le film que la substitution de l'image numérique au corps des acteurs dans le film : tout est possible et tout reste à l'état de possible, informe.

Assurément, le dessinateur s'enivre de sa liberté, mais il a le vin triste. Désolée, je ne bois toujours pas ; mes souvenirs se noient dans un verre d'eau : un paquebot gigantesque, un concert qui dégénère en révolution (le fameux congrès du titre), une société qui prend l'eau... La dystopie est trop vague pour prendre vraiment, et le retour in extremis au film ressemble à une tentative désespérée pour ne pas le terminer en eau de boudin : le dessin animé dans lequel on a glissé suite à une pilule serait le simulacre de vie imposé à une population hébétée – une armée de gueux sa qui dort debout comme une armée de zombies. Le film se conclut sur le dilemme qui ouvrait Matrix : Robin Wright voudra-t-elle retourner vivre dans un paradis artificiel ou prendre le risque de mourir dans la réalité ? Pilule bleue ou pilule rouge ? Vivre comme morte, anesthésiée, ou se voir peu à peu mourir dans le monde sans joie des vivants où elle n'est pas certaine de retrouver son fils : est-ce même encore un choix ? Le Congrès, c'est la nostalgie de la pilule bleue. There is no blue pill. Pas moyen d'oublier, tout juste d'atténuer la douleur – si lancinante, si écoeurante que le doute s'installe : si Néo avait échoué et qu'on lui avait donné le choix a posteriori, connaissant la matrice, d'y retourner, aurait-il encore pris la pilule rouge ? On a du mal à déglutir : l'amertume du dessin animé, enfermée dans le film comme la substance active d'un médicament dans sa coque gélifiée, s'est répandue lorsque l'enrobage s'est dissout. L'animé m'a gâté le palais et laissé la nostalgie d'une première partie savoureuse, à jamais abandonnée.

21:17 | Lien permanent | Commentaires (0)