21 novembre 2013

From house niger to butler

Le Majordome déroule le parcours de Cecil Gaines depuis ses débuts comme « nègre domestique », dans la maison de celui qui a violé sa mère et tué son père, jusqu'à sa retraite du poste de majordome à la Maison blanche, où il a servi sous sept présidents successifs. On a du mal à croire qu'en une vie, même longue, on ait pu être tout à la fois victime de l'esclavage et témoin de l'accession à la présidence américaine d'un homme de couleur.

Le film retrace ainsi l'histoire du civil rights movement depuis la perspective de cet homme qui ne connaît pas le sens de l'histoire, n'en sait pas le fin mot et ne réalisera qu'à la fin de sa vie que son fils Louis, activiste militant contre la ségrégation raciale, au casier judiciaire long comme le bras, n'était pas un criminel mais un héros. Sur le moment, dans l'incertitude des émeutes et des coups de feu, les revendications ouvertes apparaissent comme une folie, folie adolescente de celui qui risque la mort sans comprendre la folle inquiétude de son père, lequel considère déjà comme une chance inespérée d'être sorti des champs de coton et d'avoir été repéré dans un hôtel pour aller jusqu'à la maison blanche. Ce qui est un droit pour son fils n'est encore à ses yeux qu'une faveur du sort.

Toute l'agitation de l'époque est ainsi perçue à travers la vision trouble d'un homme qui préfère fermer les yeux parce qu'il n'ose y croire : le Ku Ku Klan apparaît au détour d'un virage, prenant d'assaut le bus où se trouvent Louis et sa copine ; l'assassinat de J.F. Kennedy est annoncé dans le vestiaire des domestiques, par un Cecil effondré, la communauté noire perdant son soutien politique le plus précieux ; Martin Luther King est mentionné comme un compagnon de cellule de Louis et les Black Panthers s'incarnent dans sa copine, la petite fille aux cheveux bien peignée devenue une panthère afro, que le fils finit par quitter, réprouvant la radicalisation du mouvement. Il fait ainsi le premier pas pour réduire l'écart entre lui et son frère Charlie, parti au Vietnam se battre pour son pays et non contre lui, ainsi que l'écart entre lui et son père, qui, comme essaye de lui expliquer un camarade, œuvre sans le savoir pour la même cause, en se montrant digne de confiance par un travail irréprochable. De son côté, Cecil finit par constater que l'intégrité ne suffit pas : impossible de négocier des salaires égalitaires sans faire bouger les choses et évoluer les mentalités.

Entre la position de domestique et les Black Panthers, on sent la difficulté à placer le curseur, entre non-violence (que retiendra l'histoire grâce aux figures de Gandhi, invoqué par le groupe du fils, Martin Luther King, compagnon de cellule, et Nelson Mandela, pour la libération duquel père et fils manifestent, enfin réunis) et nécessaire réplique envers celle des agresseurs (la scène du bar, où les jeunes militants sont simplement assis du côté normalement réservé aux clients blancs, est d'une rare violence, même si celle-ci a pour arme sauce, chantilly et café brûlant), qui risque à tout moment de dériver vers une violence plus grande encore. Parce qu'il faut bien dire ce qui est : la ségrégation raciale a plus à voir avec l'esclavage qu'avec les préjugés (on retrouve d'ailleurs le clivage Nord/Sud) et le civil rights movement ressemble à s'y méprendre aux « événements » d'Algérie dans sa dénomination euphémique. S'il n'a pas été requalifié en guerre civile, c'est parce que le terme de guerre, à cette époque, s'est trouvé réservé aux conflits qui pouvaient se lire selon la dichotomie des blocs de l'Ouest et de l'Est – exit l'opposition Nord/Sud.

Sous ses airs de grande marche bien réglée, Le Majordome réintroduit la confusion d'une époque qui n'a pas encore l'histoire avec elle. Il a fait ressurgir mes souvenirs de Black Boy, premier choc d'une vie de discriminations, que le roman de Richard Wright fait ressortir dans toute son horreur quotidienne. La faim et les sévices corporels du héros marquent finalement davantage que l'image d'une pendaison arbitraire, dont on détourne rapidement les yeux, attribuant cette barbarie à une époque révolue. Pas plus éloignée de nous que l'espace d'une vie, nous souffle Lee Daniels.

09:44 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, le majordome

17 novembre 2013

La ballade du loser

Inside Llewyn Davis a la douceur des ritournelles qui ne seront jamais des succès, mais seulement des compagnons de route précieux pour une poignées d’âmes en peine.

Laura Tuillier dans Trois couleurs

Au bout du troisième film des frères Coen, je crois pouvoir résumer leur morale sans trop me risquer : la vie n'est pas drôle, autant en rire. Après s'être acharné sur the Dude et sur Larry Gopnik, le sort s'en prend cette fois-ci à Llewyn, un artiste plutôt doué mais dont les chances de finir en tête d'affiche sont devenues infinitésimales depuis que son binôme s'est suicidé : Inside Llewyn Davis est le titre de l'album qu'il a enregistré mais qui lui reste sur les bras par cartons entiers. La vie n'est que problèmes de fric, de canapé (trop dur, trop mou ou carrément inexistant), d'amie qui vous reproche de l'avoir foutue en cloque (though it takes two to tango) et de chat à garder rattraper retrouver. Ajoutez à cela des cheveux bouclés et une mise hésitant entre l'artiste et le vagabond et vous obtenez le mec parfait pour interpréter la complainte de l'âme en peine dans un petit bar de New York. À ce point, je dois confesser ne pas aimer la folk, pas du tout. Ni les jérémiades. Heureusement, Llewyn a une faculté toute stoïcienne à encaisser les coups du sort : jamais il ne se plaint, se contentant d'improviser, pour continuer son chemin qui ne mène nulle part – la vie, en somme. La vie n'est pas drôle, autant en rire. Et les frères Coen réussissent effectivement à nous faire rire, que cela soit avec un chat, qui n'a pourtant rien d'un lolcat, ou la mine hébétée de Llewyn. Au final, on est revenu à la case départ mais c'est le cycle de la vie qui veut ça, hein.

Mit Palpatine.

16:39 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, coen, inside llewyn davis

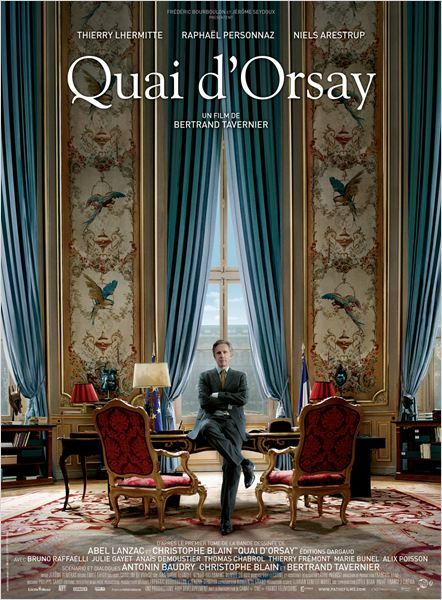

Quai d'Orsay

En déjeunant, Palpatine et moi regardions The West Wing. Je ne vous raconte pas le choc des cultures avec Quai d'Orsay : la dynamique de l'aile ouest laisse place aux couloirs étroits des bureaux mansardés ; le président, Nobel d'économie, à un ministre des Affaires étrangères qui stabilotte les rapports comme les Fragments d'Épicure ; la marche mesurée du senior staff, alliant réflexion et volonté, à l'inertie du cabinet dont le directeur pique du nez en réunion, régulièrement réveillée par l'agitation perpétuelle du ministre. Celui-ci passe toujours en coup de vent : les papiers qui volent à son arrivée et affolent les secrétaires, à la recherche de presse-papiers improvisés, deviennent une running joke poussée jusqu'au générique où l'on nous assure qu'aucune porte du quai d'Orsay n'a été maltraitée durant le tournage. Il faut dire que les drôles d'animaux qu'on y croise sont d'une autre espèce : une conseillère aux dents longues (qui trouvera toujours une manière de vous baiser, parce que c'est comme ça qu'on montre son amour en politique), des paresseux aux divers domaines d'incompétence et un ministre-Taz peuplent la jungle qu'Arthur, le petit nouveau promu aux « langages », découvre avec des yeux ronds d'explorateur déboussolé – et nous avec.

Ultra-choupi (les petites rides autour des fossettes, sur un visage juvénile, ça me fait craquer), Raphaël Personnaz forme avec un Thierry Lhermitte en très grande forme un drôle de duo, qui fournit au film deux pôles entre lesquels Bertrand Tavernier fait circuler les tensions (plus ou moins) politiques pour un traitement toujours survolté de l'incompétence d'un ministre pince-sans-rire et de son équipe. Les imitations qu'Arthur est toujours prêt à faire de ses collègues pour sa copine ne font que souligner, par leur mise en abyme, le ton joyeusement parodique de l'ensemble.

Mot d'ordre en rythme ternaire : légitimité, lucidité et efficacité

Je ne saurais dire si ce film aux accents toonesques1 est passé comme une lettre à la poste grâce ou en dépit de mon cruel manque d'intérêt pour la politique : c'est à peu près comme ça que je perçois les choses. On ne sent que trop un fond de vérité dans l'incapacité du ministre à prendre des décisions et l'inefficacité de son personnel mais, plutôt que de s'en désoler, on prend avec le réalisateur le parti d'en rire. Et pas qu'un peu : la scène du Stabilo m'a achevée ; j'ai tellement ri que je me suis cognée la tête sur le fauteuil de devant. Au final, une belle représentation de l'esprit français : on y trouve dépeints ses travers (le dîner où le ministre étale son vernis de culture littéraire devant une poétesse à qui il n'en laisse pas placer une est assez énorme) par un maniement de l'ironie des plus adroits. Il n'y a plus qu'à lire la BD.

1 « un divertissement joyeusement absurde dans lequel la politique ressemble à un cartoon de Tex Avery », dixit Trois couleurs, « quelque part entre Bip Bip et Dominique de Villepin » pour Anouk Brissac, dans Illimité.

12:25 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, quai d'orsay, thierry lhermitte, raphaël personnaz, bertrand tavernier

16 novembre 2013

Gravity

As usual, full of spoilers – et remarques diverses et variées : pour une chroniquette express, allez directement là où le gras est le plus dense.

Il ne se passe rien dans ce film. Du coup, je suis intriguée que ma cousine, pas contemplation ni masturbation intellectuelle pour deux sous, affiche son enthousiasme sur Twitter. Palpatine se sent conforté dans son interprétation a priori : l'absence de scénario est compensée par de l'action, beaucoup d'action, sans signification. Que fait-on alors du Petit Rat philosophe, qui semble avoir également apprécié ? Intriguée, je suis. Puis, dans une interview d'Alfonso Cuarón de Trois couleurs, je lis ça :

« [...] C'est assez différent de Gravity, mais il y a la même idée qui consiste à se servir des scènes d'action comme de métaphores pour convoquer des thèmes plus profonds. À partir de ce script, on a commencé à discuter de notre envie de faire un type de cinéma très épuré du point de vue narratif, avec peu de dialogues, en se concentrant sur d'autres manières de transmettre des idées et des concepts. Les scènes d'action peuvent remplir ce rôle. »

Et ça :

« Aujourd'hui, beaucoup de films grand public fonctionnent à la manière des fictions radiophoniques, à tel point que si vous fermez les yeux pendant la séance, vous ne perdez rien de l'intrigue. Tout est expliqué, tout est dit. […] Quand je dis que j'ai des doutes sur la place du scénario, cela ne veut pas dire que je n'aime pas les histoires au cinéma. J'adore les œuvres avec de bons scénarios, mais je pense que dans un film, l'histoire est secondaire par rapport à la cinématographie. Ce n'est qu'un outil du cinéma parmi d'autres. L'expression cinématographique peut être purement abstraite. La cinéma a plus à voir avec la musique qu'avec la littérature. Je suis méfiant quand on considère que le récit est le point central du film, car le récit peut apporter trop d'illusions. C'est un travers humain que d'embellir notre histoire ou notre identité par la chronique. »

J'ai enfoncé mes lunettes sur mon nez, rajouté la seconde paire devant et me suis jetée dans l'espace. La bonne nouvelle, c'est que la technique 3D semble avoir fait des progrès depuis le Pina de Wim Wenders : cela ne me déclenche plus aucun mal de crâne. La mauvaise, c'est que l'on comprend vite pourquoi Ryan (Sandra Bullock), la scientifique de la mission qui fait équipe avec un astronaute de profession, a envie de vomir son petit-déjeuner. Lorsqu'une pluie de débris la propulse loin de la navette (ces idiots de Russes ont fait exploser à distance un vieux satellite sans se poser la question de savoir si leurs anciens copains de la guerre froide étaient en l'air – presque sans rancune), la caméra se met à tourner avec elle et l'on se rappelle avec effroi les quelques lignes du début du film, rappelant une ou deux lois de physique dans l'espace, dont le principe d'inertie qui veut que le mouvement soit infini. Je n'ose pas imaginer le nombre de vocations d'astronautes brisées par cette scène. Quelques autres, à l'estomac plus solide, auront tenu jusqu'à s'apercevoir que le champ visuel et la mobilité corporelle, extrêmement réduits dans les scaphandres, ne vous donnent aucune emprise sur votre corps – vision anxiogène à l'opposé de la représentation ludique de l'apesanteur.

Voilà posées les bases pour le film d'action catastrophe. Pour la relation à soi et à l'autre, il faut revoir quelques notions des forces : « si vous jetez une balle dans l'espace, non seulement cette balle ira tout droit infiniment, mais la force que vous avez utilisée pour la lancer en avant vous projettera en arrière. » C'est Matt qui pousse Ryan en avant (« Les dames d'abord ») pour s'éloigner d'elle et démarrer son sac à dos propulseur grâce auquel il va la remorquer, en espérant qu'ils atteignent tous deux la prochaine station orbitale. Cet espèce de cordon ombilical qui la relie à Matt (George Clooney – Œdipe a du bon, parfois) est ce qui vient contrarier son inertie – dans tous les sens du terme : physique et psychologique. Parce que c'est là que l'on s'éloigne radicalement du film d'actions classique, où la volonté de survie du héros est un présupposé : on n'est pas certain que Ryan, qui n'a plus de mari et dont la petite fille est morte quelques années plus tôt, veuille vraiment s'en sortir. Ce qui tient le spectateur en haleine (je ne me suis pas ennuyée une seule seconde) n'est plus la question de savoir si elle va survivre mais si elle va retrouver la volonté de vivre, qu'elle survive effectivement ou non. Le rôle des péripéties n'est pas d'abord d'entretenir le suspens (même si mes ongles ont perdu quelques millimètres) mais de secouer l'héroïne, de la confronter à la peur de l'infini (la mort, dans l'espace) pour que l'instinct de survie, qu'elle tente d'étouffer en diminuant les quantités d'oxygène, se réveille. Les différentes navettes qu'elle emprunte pour atteindre celle qui lui permettra de rentrer sur Terre sont comme autant d'étapes vers la renaissance à soi : ce n'est pas pour rien que la capsule tombe dans la mer et que le film se termine quand, titubant sous le poids de la gravité, elle se relève et marche enfin, mal assurée mais sauve.

La métaphore est plus fine qu'il y paraît : les mots schématisent ce que l'action fait passer de manière beaucoup plus nuancée – à l'exception de la scène-pivot où Ryan semble avoir baissé les bras et, tentant vainement de rétablir la communication avec Houston, capte des paroles d'une langue qu'elle ne parle pas, accompagnées d'aboiements et de cris de bébés. Heureusement, les larmes qu'on cherche à nous tirer donnent lieu à un formidable tableau esthétique lorsque celles de Ryan, au lieu de couler, se transforment en bulles d'eau et flottent autour d'elle. L'humour, oublié depuis qu'on avait perdu Matt dans l'espace, refait alors surface, avec le pilotage à l'aveugle de la dernière navette, chaque pays n'ayant étiqueté les boutons que dans sa propre langue – et le Chinois n'est pas franchement intuitif.

De mémoire, ce passage est la seule concession faite à la musique hollywoodienne. Le reste du temps, la bande-son aurait plutôt tendance à adopter la perspective de la caméra embarquée, donnant à entendre la respiration et la voix de Ryan : on évite ainsi que se prolonge le silence oppressant que l'on nous donne à entendre au début (c'est-à-dire si ces crétines de gamines, arrivées dix minutes après le début du film, n'avaient pas froissé des papiers pendant cinq bonnes minutes encore). Aux scientifiques de formation qui râlent systématiquement sur ce point (n'est-ce pas, Palpatine et @_gohu ?) : le réalisateur a bien pris en compte le fait que le son ne peut pas se propager dans l'espace ; révisez plutôt vos points de vue. Comme son titre le suggère, Gravity ancre sa puissance métaphorique dans les lois de la physique. Gare à vous si vous persistez à y voir un film métaphysique : le Petit Rat a menacé d'envoyer lire Kant en allemand quiconque usurperait ce terme !

22:33 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, gravity