10 mai 2013

Sans regrets, la vie serait dérisoire

Des volutes d'encre de Chine dans l'eau, comme les volutes de fumée d'In the mood for love le raffinement de Wong Kar-Wai, allant jusqu'au maniérisme, est affiché dès le générique de The Grandmaster. Et la première scène, que l'on devine être un combat, sans comprendre qui attaque qui ni comment (et certainement pas pourquoi), est gorgée de cette sensualité qui veut sentir dans le détail, sentir la matière, jusqu'au plus petit élément qui le constitue, sans en perdre une goutte. Elles tombent donc au ralentit, s'éclatent et rebondissent lorsqu'elle ne sont pas fendues par une épée – chorégraphie miniature du combat qui les jaillir.

Macro et ralenti extrêmes font apparaître le grain de la peau, la dilatation de l'oeil, le flottement des cheveux, le tourbillonnement des flocons de neige, la chute des pétales de fleur et des hommes. À tout moment le temps peut être dilaté et le présent vécu comme un souvenir, repassé au ralenti pour le retenir, se repaître de ce qui est déjà passé. Cela ne rend pas le film lent mais presque trop rapide au contraire : l'image est si riche qu'on n'a jamais vraiment le temps de l'absorber, d'en saisir tout ce qui mérite d'être apprécié. Face à cette saturation des sens, seule la contemplation peut sauver de l'irritation. Le visage de Zhang Ziyi y invite, si lisse qu'il aimante le regard qui, ne trouvant aucun point d'accroche, ne peut que passer et repasser sur ce visage et s'étonner de ce qu'une telle détermination se dégage de son mutisme.

Gong Er, la femme qu'elle incarne, est en effet dépositaire d'une partie de l'héritage de son père, maître de kung-fu. Elle n'hésite pas à affronter l'homme devant lequel il s'est incliné ni à le venger lorsque son disciple le trahit – une femme forte, ce qui la rend terriblement belle. Belle comme la technique qu'on lui a transmise : les 64 mains ; terrible comme l'issue, mortelle, de cet enchaînement. Petit à petit, à mesure que sont esquissés les tempéraments, les styles, les écoles des maîtres de kung-fu, on comprend qu'il ne s'agit moins de techniques de combat que d'un style et d'une discipline de vie. Le geste n'est plus seulement un mouvement, il a une portée éthique et esthétique – un art, martial, comme il en existe un autre, en Occident, chorégraphique.

Bien que la dimension éthique ne soit que très lointainement présente dans la danse, c'est ce parallèle qui m'a permis d'entrer dans cet univers : la discipline repose sur un apprentissage de règles, codifiées, mais surtout un apprentissage de soi, de maîtrise de soi, qui va jusqu'au laisser aller (savoir s'incliner devant l'adversaire). J'y retrouve cette puissance très particulière, la puissance qui naît de l'extrême concentration. Pensez, pour les balletomanes, à ces rares danseurs qui fascinent davantage par un simple geste, voire par leur immobilité, que par les plus grandes prouesses techniques. L'analogie a ses limites mais permet de comprendre que la chorégraphie des affrontements n'est pas seulement un ornement : l'esthétisme qui s'ajoute à l'efficacité est un moyen de montrer qu'on affronte moins son adversaire que l'on ne se mesure à lui, pour s'éprouver soi-même. Le niveau de maîtrise supérieur, qui passe par la joute verbale, n'est plus guère filmique et ne se produit qu'une seule fois, entre le père de Gong Er et Ip Man.

À partir de là, je commence à comprendre les visages impassibles, leur pudeur, l'économie de la parole – toutes choses qui avaient plutôt tendance à m'exaspérer jusque-là, me donnant envie de les prendre par les épaules pour les secouer comme des pruniers. Je ne dois manifestement pas être la seule Occidentale à penser comme ça, car les deux acteurs principaux (ou que l'on décide de rendre principaux en extrayant la non-histoire d'amour de l'Histoire qu'on nous conte) ont des visages beaucoup plus expressifs que les autres, où affleurent toutes sortes de « sentiments ténus ». Il y a une beauté de l'infime, étouffante pour certains, que je retrouve jusque dans les traits fatigués d'Ip Man - Tony Leung. C'est ce qui m'a retenue dans ce film, plus encore que les questions d'héritage, de filiation, de tradition, qui irriguent pourtant toute l'histoire – et dans lesquelles, les gros plans n'aidant pas à saisir une vision d'ensemble, je me suis un peu perdue. Il faut reconnaître que le film, réalisé sur une période de dix ans, est un peu chaotique (confondre deux personnages n'a certainement pas aidé, je l'avoue). Cela dit, si l'histoire est quelque peu décousue c'est aussi qu'il n'y a en définitive pas vraiment dans The Grandmaster – je veux dire autre que l'Histoire ou que les histoires qui auraient pu se passer.

Il y a des vies que l'on s'est appliqué à vivre selon la discipline que l'on s'est imposée, par laquelle on s'est construit – une chose que nous ne sommes pas vraiment à même de comprendre sous nos latitudes, qui aurons tendances à y voir des destins brisés. Apparemment, c'est pour cela que Wong Kar-Wai a tourné deux fins : l'une à destination du public local et l'autre à destination du public occidental, plus conclusive. Je suis prête à parier qu'il s'agit de la discussion entre Gong Er et Ip Man, que l'on nous aura offert comme consolation à ce que l'on n'est guère capable de voir que comme des amours contrariées, alors qu'il s'agit aussi et avant tout d'un choix, d'une éthique de vie. Les quelques scènes-impasses qui introduisent la Lame, un autre maître de kung-fu, sans jamais l'incorporer au récit, improbables pour les lecteurs* que nous sommes, sont là pour nous le rappeler : il s'agit de l'histoire de quelques vies remarquables portraiturées, pas d'une histoire romanesque au sens où nous l'entendons (même si l'on peut évidemment l'y trouver). Ce parti-pris narratif, selon lequel l'histoire ne vaut pas en vue de son déroulement mais pour elle-même, correspond à un art de vivre, résumé par une citation de Bruce Lee, juste avant le générique : A man does not live for, he simply lives.

[La scène près du train a un petit côté grandiose à la Anna Karénine...]

Pas de conflits de grandes causes, pas de dilemmes cornéliens, dans ce cas : des choix qui s'imposent et avec lesquels il faut vivre. Sans regrets, la vie serait dérisoire. Je ne suis normalement pas adepte de ces phrases-dictons que les personnages de films chinois improvisent avec dix syllabes, une fleur et une métaphore ; les devinettes censées révéler le sens profond des choses me laissent dubitatives. Mais cette parole de Gong Er lors de sa dernière entrevue avec Ip man m'a frappée : les regrets ne signifient pas que l'on aurait dû agir autrement (ce seraient des remords) - ils sont seulement le souvenir de ce que les choses n'ont pas toutes eu une valeur égale pour nous, l'assurance de ce que l'on n'a pas traversé la vie dans l'indifférence. Cela a quelque chose de libérateur, vous ne trouvez pas ?

* Dans une interview, Wong Kar Waï parle des romans d'arts martiaux chinois (dont les chapitres fonctionnent indépendamment les uns les autres comme des portraits juxtaposés), de sa volonté de s'en inspirer mais de l'incompréhension que cela aurait suscité en Occident où la conception traditionnelle de l'intrigue exige un fil conducteur. Cela me fait rire lorsque je pense à Kundera et à sa forme romanesque contrapunctique, une innovation... européenne, en fin de compte.

14:16 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, cinéma, the grandmaster

09 mai 2013

Le palais Garnier en pain d'épices

Lorsqu'on donne un opéra de Wagner ou de n'importe quel autre compositeur du même acabit, l'Opéra sait que les places seront vendues et les mélomanes s'habituent à se voir ponctuellement infliger des mises en scène insipides voire franchement laides (Wozzeck, Siegfried). En revanche, il semblerait que lorsque l'on programme des compositeurs considérés à tort ou à raison comme secondaires, moins connus ou pour les plus jeunes (La Petite Renarde rusée, L'Enfant et les Sortilèges, Hänsel et Gretel), la mise en scène revienne au centre des préoccupations pour divertir le grand public, évidemment incapable de n'apprécier que la seule la grande musique. Si faire partie grand public permet d'éviter les délires conceptuels de quelques démetteurs en scène et profiter d'un spectacle complet, alors il n'y a pas de problème, je suis prête à endurer le mépris des élites intellectuelles, je fais partie du grand public.

J'aime être surprise par une manœuvre de machinerie, fascinée par les lumières, émerveillée par des décors impressionnants et garder à l'esprit des images fortes qui s'impriment dans la mémoire jusqu'à faire partie de l'imaginaire de l'opéra. Mieux encore : j'aime qu'on me fasse voir ce que je n'avais pas entendu dans la musique – le Capriccio de Carsen est un sommet, dans le genre. Dans un tout autre registre, Hänsel et Gretel fait partie de ces soirées où les yeux n'ont pas à jalouser les oreilles, ravies par la partition très riche mais jamais lourde d'Humperdinck (comme un bon gâteau, en fait). On y retrouve les trois ingrédients d'une mise en scène réussie.

Un dispositif ingénieux : la maison de poupée

En éclatant l'espace, Mariame Clément (mise en scène) et Julia Hansen (décors) ont donné une dynamique à une mise en scène par ailleurs relativement statique. L'espace scénique est utilisé dans toute sa hauteur, divisé en quatre pièces qui fonctionnent de manière symétrique : le séjour est à l'étage et la chambre des enfants, en bas, mais le fantastique apparaît plus volontiers côté cour tandis que le côté jardin conserve le principe de réalité. Plus volontiers car, comme dans tout conte qui se respecte, rêve et réalité ne sont pas hermétiques : le rêve éveillé fait tout aussi peur qu'émerveille la réalité fantasmée. Au milieu de ces deux espaces qui se répondent, la forêt joue le rôle du miroir : il faut, comme une épreuve, la traverser pour affronter ses peurs et ses désirs.

Le seul problème de cette mise en scène n'est pas à chercher du côté de la scène mais de la salle – à l'italienne : les trois quarts de la salle manquent cruellement de visibilité, le centre et l'avant-scène étant rarement utilisés. Avec un Pass jeune au parterre, c'est en revanche très efficace. Le dédoublement de l'espace permet en outre de doubler les chanteuses (Hänsel est interprété par une femme) par des enfants. Chacun dans sa boîte à chaussure géante, le ridicule de l'infantilisation est évité. Conscients de leur rôle, les enfants sont d'ailleurs sérieux comme des enfants qui jouent, aussi sérieux donc – et touchants – que les chanteuses, qui semblent retrouver les chamailleries de leur enfance.

Des visuels marquants : l'imaginaire au pouvoir

Imaginez un peu : la chambre devient une forêt sitôt que l'on a décoré ses murs de sapins et le-monstre-du-placard (ma cousine avait un monstre-sous-le-bureau) fait surgir sa grosse patte velue de sous le lit.

Envoyés dans ladite forêt cueillir des fraises par une mère fatiguée de leurs singeries (les fraises poussent sur les sapins, enfin, c'est évident), le frère et la sœur tombent sur un gâteau géant – le même auquel on leur avait interdit de toucher, en plus grand, en beaucoup plus grand, en maison de sorcière, laquelle apparaît alors que les enfants se sont mis à grignoter son toit (et il y avait apparemment de la vraie chantilly dont les chanteuses se sont léché les doigts – je les aurais bien rejointe pour grignoter un bout, en ma qualité de souris). Imaginez un peu vous promener sur un gros gâteau avec des couches aux couleurs radioactives, telles que vous les dessiniez enfant. N'est-ce pas le rêve ? Et le cauchemar (de Ron) : l'araignée géante, dans la pièce où la sorcière a enfermé Hänsel jusqu'à ce qu'il soit mature (le doigt, hum, est-ce vraiment un doigt qu'elle tâte ?).

Quelques scènes suffisent à faire ressortir la dimension sexuelle des contes : j'ai trouvé particulièrement réussis ces vêtements suspendus dans tout l'espace du séjour, comme figés au moment où les parents les ont fait voler à travers la pièce – contrepoint à la myriade de ballons multicolores...

Une lecture intelligente : psychanalyse des contes de fées

Lorsqu'on a un père vendeur de balai, il n'est pas très difficile d'imaginer la (belle) mère en sorcière qui aime à le chevaucher – quitte à envoyer les enfants dans la forêt pour avoir la paix. Bien que la sorcière soit identifiée par les parents comme une tierce personne (la sorcière d’Ilsenstein, interprétée par une autre chanteuse), c'est donc sous les traits de la mère qu'elle apparaît. Le chemisier et la longue jupe sages sont rapidement abandonnés au profit d'une robe à paillettes pour une scène style music-hall où c'est clair : la sexy sorcière est prête à dévorer les enfants de son appétit de cougar. Surtout Hänsel, évidemment, Gretel n'ayant le droit de goûter à rien, seulement de servir les plats. Heureusement, les enfants, plus en âge de manger du pain d'épice que d'en devenir aux yeux des autres, laissent la sorcière de consumer de désir en la poussant dans le four, tellement heureux de ce qu'on lui a fourré qu'il explose dans une pluie de paillettes. Sauvés de la petite mort, Hänsel et Gretel peuvent retourner grandir, fêter leur anniversaire et dévorer le gâteau auquel ils ont maintenant droit.

Autant vous dire que, ne m'étant jamais retournée sur ce conte, je n'y avais jamais vu cette dimension-là. Je suis sûre d'ailleurs que les enfants présents dans la salle ne l'ont pas vue non plus : elle n'est pas assez cachée pour qu'on puisse l'y déceler. L'effacement des frontières entre le réel rêvé et la réalité fantasmée que présente ce double niveau de lecture a en outre l'avantage de dissiper les incohérences du livret : la famille vit dans un intérieur bourgeois, où les attend un gros gâteau, et les enfants souffrent de la faim ? Ils sont gourmands et contrariés par les interdits des adultes. La gentille (belle) mère est méchante ? Elle a oublié quelques instants d'être mère pour avoir voulu être femme. Le merveilleux ? Les enfants étaient au lit. Et il n'y a pas à dire, cet opéra était un beau rêve.

Mit Palpatine.

12:22 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : opéra, garnier, hänsel et gretel

08 mai 2013

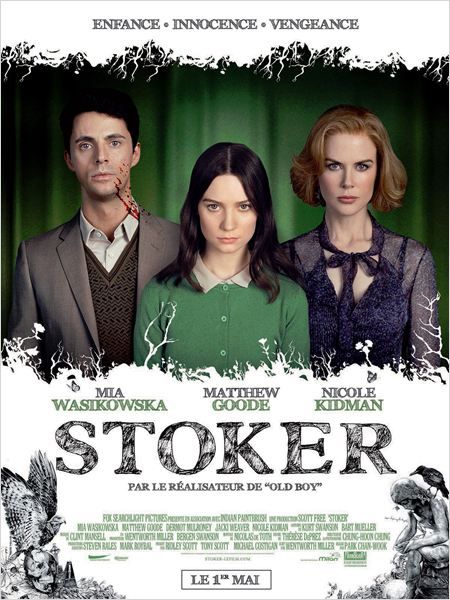

Who are you, Stoker ?

Stoker. Une giclée de sang sur le cou de l'homme : Bram Stoker. Aucun vampire mais la même étrangeté, la même précision de l'anodin qui finit par vous glacer le sang. Un mari mort et son frère disparu, l'oncle Charles, qui s'installe dans sa famille. Une veuve éclatante, séduite et sans remord. Une fille Adams, sauvage mais première de la classe. Des disparitions et de lourdes sculptures déplacées sur la terre meuble. Tout est trop évident pour qu'on y croit et pourtant trop évident pour ne pas arriver.

La réalisation nous maintient dans la fascination : on ne peut pas détacher son regard de l'image parfaite, parfaitement glamour, parfaitement glacée, parfaitement glaçante, que renvoient la mère et l'oncle. Pas des clichés, malgré les vêtements impeccables, les grands verres à vin, l'immense propriété, la tenue de tennis : des images. Que l'on ne peut pas lire, qu'on ne peut que regarder indéfiniment, sans jamais être sûr de ce qu'elles signifient. Comme la lampe de la cave qu'India, la fille, met en branle, suppléant à un interrogatoire qui n'aura jamais lieu, la caméra balance d'un gros plan à l'autre, s'enivre de détails, de sons que seule India perçoit avec une telle acuité. Aussi classique que soit la narration, on a en réalité peu de repères, ne serait-ce que sur l'époque : les vêtements aux cols victoriens, la Jaguar et les lunettes de soleil de celui qui y est adossé (cette attitude, exactement l'ex de ma mère – je comprends maintenant pourquoi il filait un peu la frousse à mes grand-parents)... jusqu'à l'emballage des glaces, il règne une atmosphère rétro qui n'est pas entièrement résorbée dans le mode de vie très bourgeois de la famille – surtout lorsque la grand-mère est équipée d'un téléphone portable. Des images encore et toujours, des images évidentes, qui se dérobent à mesure qu'on les observe.

Who are you ? Question compliment à laquelle la mère n'attend pas de réponse, fascinée par tant de perfection, insoupçonnée, cachée des années durant par son mari. Question que l'on se pose aussi, moins à propos de l'oncle que de la fille. La fascination qu'il exerce sur elle est moins affaire de séduction que de prédation. La regarder lui suffit à l'immobiliser, elle, la chasseuse qui a rempli la maison d'animaux rares, étouffés de paille ; l'avoir regardée lui suffit à la faire jouir, elle qui n'aime pas être touchée. Car tout au contraire des images léchées de magazine, où la sensualité a disparu, chassée par l'impératif de la séduction, elle envahit tout, jusqu'à devenir étouffante. On scrute les visages jusqu'à l'écoeurement – écoeurement qui ne vient pas tant les deux actrices ont ce grain de peau cinématographique, qui suinte la sensualité, animale, bestiale, ce grain de peau sur lequel la caméra passe et repasse, comme la caresse agacée d'un amant, qui ne peut jamais se repaître de la peau, de l'odeur de sa partenaire. Une qualité australienne apparemment, qui avait déjà fait crever l'écran à Mia Wasikowska (des origines polonaises, de surcroît) dans Jane Eyre, et qui assure son empire à Nicole Kidman, dotée d'un instinct quasi-infaillible pour choisir ses films. Cependant, à la différence de celle-ci, solaire, celle-là semble plus réservée, ce qui achève de rendre ambiguë son personnage.

<!-- Arrêtez ici votre lecture si vous comptez aller voir le film -->

India ne s'emporte pas. C'est le calme avec lequel elle agit qui est glaçant : le calme qui accompagne d'ordinaire des gestes calculés mais qui sont ici totalement instinctifs. Il n'y a pas de plan, pas de vengeance, pas d'Oedipe mal digéré. L'oncle lui passe l'escarpin au pied mais ce n'est pas à sa mère qu'elle s'en prend : le désir est plus fort que la fascination, rompue de façon sanglante, au fusil de chasse. On fait parfois quelque chose de mal, pour éviter de faire pire : c'est le père qui emmenait sa fille à la chasse pour dévier cette pulsion qu'il pressentait, qu'il redoutait, qu'il retrouvait – celle de son frère, enfermé pour avoir tué, enfant, leur cadet. Plus encore que Charles, qui adore celle qu'il a initiée, faisant tomber les garde-fous imaginés par le père pour contenir cette pulsion, India est libre : libre de jouir et de tuer, libre de tuer et d'en jouir. Cette liberté folle, sadienne, le réalisateur a pris soin de la mettre à l'abri du jugement moral en nous la montrant telle quelle au début du film, lorsqu'on ne savait pas encore que la jupe retroussée par le vent caressait la jambe d'une meurtrière et que les magnifiques fleurs rouges, fleurs du mal, n'étaient pas sauvages mais arrosées de sang. Il faut que le film s'arrête pour que la fascination laisse place à l'horreur. Et au désir. Horrifié : oui, j'ai pris du plaisir à voir cette fille en prendre elle-même dans le meurtre. Va falloir faire avec.

17:50 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, nicole kidman, stoker, mia wasikowska

Une petite messe solennelle, pas si petite ni si solennelle

Place 5. Il y a la 3, il y a la 7. Il n'y a pas la 5. Suspectant un coup à la 9 ¾, je me place au bord des gradins, de dos. Coup d'oeil à gauche, coup d'oeil à droite : aucune ouvreuse en vue. Je glisse la tête sous la rambarde, le buste, me hisse en essayant de ne pas toucher la barre et me retrouve assise comme au bord d'une piscine. La dame qui m'observait, tentée mais ne s'étant visiblement pas adonnée à des séances de limbo dans le jardin de son père quand elle était petite, n'hésite pas à sacrifier sa dignité pour attaquer par l'avant, popotin en l'air. Le monsieur qui suit, lui, prend l'option enjambée façon saut de haie. Je le soupçonne de n'avoir eu aucun scrupule à utiliser le strapontin comme marchepied. Au final, c'est toute la rangée qui s'installe en contrebande : on est haut, certes, mais on voit tout l'orchestre.

Et le choeur. Parce qu'il s'agit d'une messe. J'ai un peu du mal à le croire, malgré les gloria et miserere nobis qui me dissuadent de ressortir le programme pour vérifier qu'il n'y a pas eu de changement de dernière minute ni d'erreur sur la date du concert. Est-ce dû à la salle et à la position que j'y occupe ? Les choeurs ne me font pas froid dans le dos. Ils ne me terrassent pas. Les voix ne résonnent pas contre les pierres froides, qui seules donnent cette sonorité angélique tandis que la vibration s'élève dans la nef. Nous ne sommes pas dans une église. Ou alors une église dans laquelle on ne craint pas de rentrer, une église au seuil de laquelle il fait chaud, au seuil de laquelle on s'interpelle pour le déjeuner. Les solistes prennent leurs aises comme à l'opéra ; leurs voix ne s'accordent pas totalement et on imagine plus facilement encore des histoires de famille, de quotidien, des histoires de vie, avec leur part de gravité, forcément, mais sans complaisance pour la douleur, le péché ou la pénitence. C'est une messe pour une religion qui se vit sur la scène, publique, ensoleillée, place peuplée, surpeuplée. C'est une messe à soulever des armées : on entend déjà la foule qui accueille le pape, galvanisée, tandis que le reflet du lustre, dédoublé, fait apparaître des phalanges parfaitement synchronisées. C'est une messe qui n'en est plus vraiment une, me confirment sans le savoir mes voisins à l'issue du concert. Cela me rassure, moi qui commençais à douter de m'être par manque de culture religieuse forgé une idée totalement faussée de ce que pouvait être la musique sacrée.

Le temps que j'appréhende cette sacrée musique – sacrée comme un juron, lancé gaiement par son compositeur – mes yeux ont un peu divagué : les cheveux rouges d'une choriste ; la trotteuse du voisin lorsqu'il prend ses jumelles et que sa montre arrive à hauteur de mes oreilles ; le décolleté nécessairement plongeant, à cette hauteur, des solistes – duo à la Laurel et Hardy alors que leurs homologues masculins sont totalement raccord ; le monsieur en chaussettes, allongé sur le rebord de la balustrade, tout en haut de la salle, à côté de la scène, et qui se tient à un ornement doré comme aux sangles de sécurité qu'il y avait encore dans les bus il y a quelques années. Mon esprit a un peu divagué, lui aussi, et je me suis retrouvée à rédiger mentalement mes dernières volontés. À la base, il me semble avoir pensé qu'un théâtre à l'italienne, où la scène n'est pas entièrement visible pour la moitié de la salle, serait en revanche parfaite pour un tireur fou qui se serait glissé au parterre. À moins que ce ne soient les trombones du jugement dernier. On parle toujours de trompettes mais je peux vous assurer qu'il s'agit de trombones, je l'ai clairement entendu, avec leur coulissement terrible et envahissant.

La harpe, aussi, s'est distinguée dans un registre inattendu, grave, qui rythme le flux et le reflux de jours enténébrés ensoleillés (le soleil noir de Nerval). Sous les doigts du harpiste (un harpiste, dont la coupe de footballeur achève de tordre le cou aux clichés), la légende de Pénélope prend corps – ses jours d'attente en enfilade. C'est par l'Odyssée, les terres rêvées d'El Desdichado et leur souvenir de l'élégie que je sens dans cette musique ce qu'il peut y avoir de sacré et qui est de plus en plus présent à mesure que l'on approche de la fin. Un magnifique instant de répit sinon de recueillement où les vents soufflent doucement, et l'orchestre et les choeurs reprennent de plus belle. La Petite messe solennelle de Rossini n'est pas petite. Ce n'est plus vraiment une messe. Et à mon avis, « solennelle » est une épithète d'Italien pour être écouté. Mais c'est une belle grand-messe symphonique et opératique.

11:19 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, tce, rossini