15 avril 2013

Les Amants passagers

Almodóvar, c'est toujours pareil : on croit connaître la chanson – la lettre à Elise reximée du générique coloré – et le résultat est toujours décalé. Après les comédies déjantées, les derniers films d'Almodóvar s'étaient resserrés, concentrés autour d'une intrigue qui conservait dans son orbite les exubérances du réalisateur. Les Amants passagers abandonne cette intrigue centrale mais conserve le resserrement par un habile usage du huis-clos : l'avion dans lequel on vient d'embarquer ne pourra pas atterrir à cause d'un train d'atterrissage bloqué et le personnel de bord, craignant la panique, a drogué les passagers de seconde classe, réduisant le nombre de personnage à un petit noyau dont les électrons partent en live. Le téléphone de bord et ses liaisons épisodiques assurent le renouvellement de l'air scénaristique tandis que la tension du huis-clos rend cette comédie aussi explosive que Kika ou Femmes au bord de la crise de nerfs

Des stewarts tellement folles que ce sont elles les véritables hôtesses de l'air proposent alcool et mescaline à, pêle-mêle, un businessman à Macbook Air, une célèbre domina, une vierge que frustre son don de voyance, un couple de jeunes mariés dont la fille porte la robe Sandro que j'ai non pas en vert mais en orange, un commandant de bord qui en vire à loisir côté sexe... qui s'avèrent être, pêle-mêle... débridée, escroc, tueur à gage, bourreau des cœurs, homo, hétéro, mégalo et même acteurs de comédie musicale. L'avion plane à 2000, on a perdu pied : le principe de réalité ne fonctionne plus que pour agiter ce petit monde et le plaisir du spectateur tient tout entier aux situations plus abracadabrantesques les unes que les autres, qui relient les personnages de manière totalement farfelues.

Au final, l'explosion tant attendue s'est déjà produite au moment où on la redoute le plus : explosion de rire en même temps qu'explosent les angoisses, les délires et les désirs des personnages. Répliques décalées, sexe burlesque, caricatures ambulantes : cela ne résout rien mais ça détend bien et l'on s'aperçoit à peine que c'est passé. La cellule de crise d'Almodóvar fonctionne pour le spectateur autant que pour les personnages : je ne saurais que trop vous recommander de vous installer dans les sièges rouges du MK2, d'attachez vos ceintures et de méprisez les consignes de sécurité pour vous aussi décoller.

21:12 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, almodóvar, les amants passagers

Quartet

Dans le premier film de Dustin Hoffman en tant que réalisateur, on apprend que la couverture moldue de McGonagall n'est rien moins que chanteuse d'opéra. Enfin ex-chanteuse d'opéra qu'on n'entend pas chanter, il faut être prudent. En revanche, les acteurs qui peuplent la maison de retraite pour anciens musiciens qu'elle rejoint sont d'authentiques musiciens, crédités au génériques avec l'orchestre dans lequel ils ont fait carrière. Un joyeux bazar extra et intra-diégétique, à l'image de la vie mouvementée dans la maison.

Mêlés à l'ego démesuré des anciens chanteurs d'opéra, Alzheimer et incontinence deviennent des éléments de comique, grotesques rappels de la vieillisse qui se conduit en enfant. Le trait est forcé mais la note est tenue : on chante et on prend des airs. Quartet fait sourire plus que rire, la faute à l'entrée tardive de l'émotion en la personne de Maggie Smith, aux réparties bien senties, moins anodines mais plus drôles à mon sens que les blagues mignonnes mais un peu faciles des autres retraités – réalité raillée vs réalité niée. Elle accuse son âge et refuse de se prendre au jeu, trop sérieux pour être pris à la légère, jusqu'à ce que ses anciens amis/mari/ennemie lui fassent comprendre que c'est elle qui se prend trop au sérieux et qu'il faut accepter de lâcher prise : de vieillir tout en continuant à vivre, en somme. Et en musique.

Et là, ce n'est pas Dumbledore, peut-être ?

20:58 | Lien permanent | Commentaires (0)

04 avril 2013

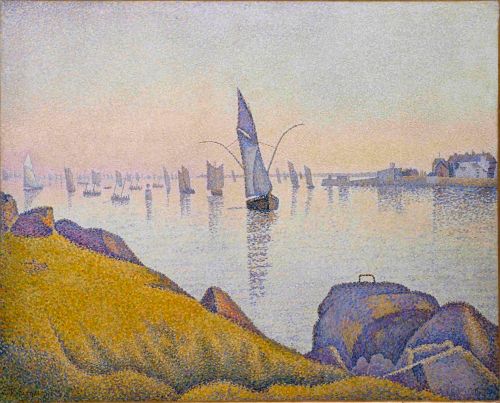

L'essaim de Signac

Les constructions s'espacent, ressurgissent ponctuellement sous la forme d'usine après avoir disparu pendant quelques centaines de mètres, un kilomètre peut-être ; les parasites donnent aux arbres, toujours nu, un air de fête et ces boules de gui sont la seule touche vraiment verte dans ce paysage de terre ; la Seine en est teinte, simple étendue d'eau sans les lumières de la capitale, presque un lac de montagne ; les clochers se multiplient dans le paysage vallonné et l'on aperçoit parfois groupées un peu plus bas des maisons où des gens mènent une vie que je n'imagine pas.

Une heure de dépaysement bienvenu pour arriver à Giverny, qui a un air de hors-saison malgré le printemps officiel. J'aime bien le musée d'art américain qui s'y trouve : les salles sont ouvertes, on peut aller et venir entre les œuvres, revenir sur ses pas, sur ses premières impressions – une disposition qui se prête bien à la manière aléatoire dont j'aime parcourir les musées, sautant les chronologies ennuyeuses et faisant des incursions dans le futur antérieur du peintre avant de reprendre le fil de son œuvre. Les expositions y sont petites mais pertinentes, à l'image ce jour-ci de la section consacrée à la théorie des couleurs, rappel de ce que l'impressionnisme était le pendant d'une thématique scientifique.

Paul Signac n'a jamais eu pour moi plus de précision qu'un nom jeté parmi les peintres impressionnistes. En découvrant cette exposition monographique, je comprends pourquoi : c'est un peintre qui s'est essayé aux découvertes des autres, qui les a confronté à sa sensibilité ; certaines s'y sont incorporées avec plus de succès encore que chez leurs inventeurs attitrés, d'autres semblent être les essais qui ont permis d'y aboutir. Son style se trouve entre-deux, dans la curiosité d'un peintre qui ne se repose jamais sur un procédé, alors même qu'il le fait apparaître comme tel en l'empruntant et le challengeant. À voir cette recherche permanente du trait, du point, on se demande si Seurat ne s'est pas reposé sur sa trouvaille : si c'est lui le pointilliste, Signac est bien plus pointilleux. Mais plus difficile à identifier, à cause même de cette variété de trait. Ce n'est pas seulement le point infime qui s'élargit jusqu'au carré de mosaïque, c'est aussi un trait délié dans les aquarelles, un dessin de BD, presque, dans les esquisses colorées sous des tracés noirs très marqués et même, au détour d'un éventail, le point lancé d'une broderie, longue et fine ligne.

Les points carrés encroûtent la peinture, la figent en mosaïque. Seule la couleur, alors, lui donne vie, pourvu qu'elle emprunte à la violence de Gauguin plutôt qu'au sucre Daddy – le Sud de la France affirme ainsi tout son caractère tandis que Venise et Saint-Tropez disparaissent dans la barbe à papa. Il en va tout autrement des paysages créés par une infinité d'infimes points : ils vibrent, comme si un essaim d'abeilles où chacune est un point de couleur s'était assemblé un instant pour faire apparaître ce tableau et se dissiperait sitôt que l'on en aurait détourné le regard.

Face à la Jetée de Cassis, on sent la chaleur qui trouble la vision et lui donne la consistance du sable brûlant.

Dans le Calme du soir (allegro maestoso), la vibration est plus douce, une caresse presque dans le jour finissant, la sérénité enfin trouvée.

Dans Brouillard, Herblay, l'essaim s'est dispersé, il ne reste plus que quelques points de couleurs, qui rendent visible les flocons de brouillard tout autour d'eux.

Je vous vois scruter les images d'un air dubitatif. C'est que, cette vibration, seuls les véritables tableaux sont capables d'en donner l'effet : sur les reproductions, l'essaim n'est plus qu'une collection d'insectes sous verre. N'hésitez donc pas à faire un tour au musée des impressionismes (le musée d'art américain, c'était le nom qu'il portait avant que le politiquement correct des "publics" ne contamine le mouvement esthétique phare de Giverny), l'exposition s'y tient jusqu'au 2 juillet.

15:46 | Lien permanent | Commentaires (3)

01 avril 2013

Mon baptême wagnérien

À en croire les mélomanes, Wagner est une sorte de monstre, qu'ils vénèrent autant qu'ils redoutent. Les mélomanes se préparent pour Wagner : pas comme une femme pour aller dîner, non, comme des athlètes en vue d'un marathon. Ils mangent des pâtes, beaucoup de pâtes ; ils dorment bien la veille ; ils se ménagent dans la journée, voire posent un jour de congé. Les mélomanes se préparent pour Wagner : ils révisent. Qui sa mythologie allemande, qui ses thèmes musicaux. Ils révisent et n'hésitent pas à traîner des pavés à l'Opéra pour une antisèche de dernière minute à l'entracte.

Arrivée la fleur au fusil, je me suis fait briefée par Palpatine, qui articule tellement bien Sieglinde que j'ai commencé à douter que Siegfried soit un homme. Autant essayer d'intégrer toute la mythologie greco-romaine en cinq minutes. Wagner a eu pitié de son public et a prévu un exposé récapitulatif dans l'opéra même, craies et tableau à l'appui. Heureusement que je ne passais pas l'interro, la double page consacrée aux Nibelungen dans mon manuel d'allemand de 4e était un peu loin, j'aurais perdu ma tête ; le Wanderer, lui, a eu tout bon (même si c'est un peu de la triche, parce qu'il est là depuis le début – de l'opéra et des temps).

J'ai un peu confondu qui en voulait à qui, qui voulait tuer qui, qui voulait voler qui (mais pas quoi, ça, c'est facile : l'or du Rhin) mais cela ne m'a pas empêché de profiter du spectacle. Beaucoup moins que la mise en scène en tout cas. J'ai mieux compris pourquoi Ariana pouvait parler de démetteur en scène : un gus visiblement frustré de ne pas avoir le talent de Wagner a décidé de le saccager et, sous couvert de modernisation et de concepts, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tuer le fantastique et le rendre laid, laid, laid à grand renfort de « réel » : perruque idiote, chandail effet bedonnant, plat de nouilles, nappe moche, blouse hideuse, couverts bruyants et cerise sur le gâteau : des nains de jardin, au cas où Mime vous aurait fait penser à la sorcière de Merlin l'enchanteur et que vous auriez oublié qu'on est chez un nain. L'ensemble est aussi laid que mesquin. Et ce fond vert... le prologue est terrible, on sent que ça remue dans le silence de la mer, on entend le bouillonnement et on voit presque les premières projections, dont semblent même faire partie les derniers bruits du public plongé dans la marmite obscure de la salle : quintes de toux, joaillerie clinquante, manipulation de programme ; on sait que quelque chose de terrible va arriver, quelque chose de grandiose, quelque chose de terrifiant, un dragon va sortir des lacs de l'enfer, quelque chose de monstrueux va surgir, une force terrible se dresse, se lève, soulevant le rideau de scène... sur ça. Pour être monstrueux, ça l'est. Mais pour ce qui est du grandiose, on repassera.

De préférence après le deuxième acte, où des corps nus maquillés façon treillis font la chenille pour figurer le dragon, les crocs dessinés sur un drapeau. On demande d'urgence un dragon made in China. Mais d'urgence, il n'y en a aucune ; les pauvres figurants traversent et retraversent la scène. Premier passage : c'est moi ou ils ont tout à l'air ? Deuxième passage : Palpatine me propose ses jumelles. Troisième passage : un monsieur derrière moi s'exclame « Oh, quand même ! ». Et pendant ce temps, la virilité pendouillante est toujours aussi peu effrayante (dragon, remember) qu'esthétique.

Le troisième acte est plus triste que laid (l'escalier est même une chouette idée pour représenter les hauteurs, même si ceux du château de Versailles ont une autre gueule) mais confirme une tendance lourde du démetteur en scène, à savoir éblouir au sens littéral du terme (le sens figuré lui étant hors d'atteinte) un public qui a payé jusqu'à 190 € sa place. Même à 25 €, ça me fait chier de ne pas pouvoir lire les surtitres sans risquer de me prendre une décharge lumineuse dans les yeux. Entre les lettres qui brûlent en éblouissant et la projection de flamme sur un panneau de tissu façon cheminée électrique sortie de son âtre, il y a sûrement un juste à milieu à trouver. Et le miroir agité par le gamin du deuxième acte pour simuler le vol de l'oiseau est une jolie idée mais sur le rideau de scène, pas sur le public !

La laideur ambiante semble déteindre sur les personnages – laideur morale. Sans point de comparaison, il m'est bien sûr difficile d'en être certaine mais il me semble qu'en exagérant la sottise de Siegfried (de simplet, il devient un crétin en chaussettes de foot qui provoque le dragon à coup de nananananère), le metteur en scène ruine l'ambivalence du héros, entre bravoure et ignorance. Faire entendre que le héros n'est pas celui qui brave sa peur mais celui qui ne la connaît pas, cela dérange tout de même notre sens chevaleresque, c'est fort comme idée. Mais si le héros n'est plus un jeune homme un peu simplet, ignorant de la vie, mais un sombre crétin, ce n'est plus un héros ambivalent : c'est un sombre crétin qui a de la chance.

Il faut pourtant plus que de la ruse pour penser à limer les fragments d'une épée irréparable pour en fondre une nouvelle – la compréhension instinctive de ce qu'il faut mourir pour renaître, qu'il faut détruire l'épée à grands coups de marteau pour retrouver une arme capable de tuer le dragon. Après le prologue, c'est la première scène qui m'éclate vraiment. Confirmation que malgré les scones, les minijupes et le manque d'articulation, je n'aurais pas pu être Anglaise : j'aime trop les bourrins magnifiques. Les danseurs russes de Boris Eifman. Les coups de marteau porté par tout l'orchestre sur l'épée. Les six harpes, quatre bassons et neuf contrebasses. Le plus curieux – et le plus beau, aussi – c'est que cette outrance n'empêche pas la nuance ; au contraire, elle les démultiplie, comme au début du second acte, où le souffle de la musique s'engouffre dans un grand voile occupant la moitié supérieure de la scène. On voit presque frémir le feuillage de la forêt diaphane qui y est peinte ; la nature inspire et expire au rythme du voile qui enfle et désenfle – respiration de la nature, de la forêt ou du dragon (pour Palpatine) mais surtout du spectateur, profitant d'une trêve de la laideur et même, soyons honnêtes, d'une apparition de la beauté. Il y a en effet dans chaque acte une moitié de la scène que l'autre s'emploie à gâcher : la forge éclaboussée des vomissures vertes de l'antre du nain, le voile surplombant le dragon-chenille, les casques ailés qui n'ont pas brûlé.

Une exception, heureusement, lorsque Wotan vient réveiller Erda. On dirait que, dans son sommeil, ses cheveux sont devenus assortis aux broderies qui rehaussent sa longue et sombre robe à traîne – assortis aussi à la poussière qui règne dans les lieux. Les dieux sont en effet des érudits qui consultent d'épais ouvrages sans jamais en tourner les pages, plongeant dans le sommeil plutôt que dans leur lecture. L'immense miroir incliné au-dessus d'eux (qui me fait songer à Gringotts en reflétant les petites lampes vertes qui ne diffusent plus beaucoup de lumières mais sont très bien alignées) les écrasera bientôt, renfermant sur lui-même, comme un livre, le savoir qui ne veut rien savoir que de lui-même, ces dieux omniscients ne pouvant plus rien pour les hommes. Face à ce miroir de leur futur déclin, l'épieu de Wotan fait figure de cure-dent entre les mâchoires d'un crocodile ; Erda s'y retient vainement alors qu'elle s'affaisse, glissant dans l'oubli comme moi, bientôt, dans le sommeil.

Au troisième acte de mon baptême wagnérien, j'ai dû recevoir un peu d'eau bénite dans les yeux : mes yeux se fermaient tout seuls. C'est donc de manière stroboscopique que j'ai vu et entendu Brünnhilde se réjouir d'être délivrée du sommeil puis, se rappelant qu'elle n'est pas la belle au bois dormant, rechigner à rendre les armes et à se livrer à un homme qui en est à peine un, quand bien même elle lui a appris la peur (enfin quelqu'un que Siegfried n'a pas à tuer et qu'il peut perdre). On ne peut pas en vouloir à Brünnhilde de jouer les vierges (ce qu'elle est) effarouchées (ce qu'elle n'est pas) : vu la tronche du héros, à sa place, j'aurais pris le joker mouche tsé-tsé. Toujours est-il qu'il est assez galant – ou hébété – pour lui laisser le temps de se convaincre qu'elle le désire (désirer se rendre à défaut de désirer Siegfried). À 11h passées, je leur suis reconnaissante à tous deux d'en rester là. La suite (et le début) une prochaine fois.

En attendant, je reste persuadée que la meilleure mise en scène possible de Wagner, c'est un dessin animé – effets spéciaux illimités.

00:26 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : opéra, wagner, siegfried, bastille