04 octobre 2009

(500) jours ensemble

[Spoilers]

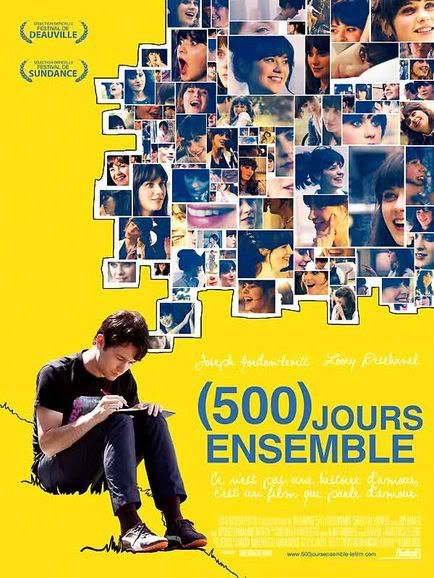

Les parenthèses du titre sont curieuses, comme si le nombre de jours était incertain ou insignifiant par rapport au fait d’être ensemble. Il s’avère pourtant n’être pas à débattre ; on comprend vite que les parenthèses transforment les trois chiffres en compteur à avancer ou remonter le temps, et ainsi naviguer dans ce film qui parle d’amour sans pour autant être une histoire d’amour, ainsi que nous avertit l’affiche. Ecrit en blanc sur jaune, ce pourrait bien n’être pas sérieux : toutes les bonnes comédies romantiques fonctionnent comme anti-conte de fées. Méfiance, donc. Ou plutôt, toute confiance, en très bon public de ce genre, j’emmène ma grand-mère voir « une comédie romantique » américaine.

Et pourtant, le film tient ses promesses : loin d’écarter les passages obligés (fascination pour les yeux, maladresse du garçon, intérêt de la fille contre toute attente, jeux complices idiots, balade chez le disquaire etc.), il les intègre, non tant pour les renverser, que pour les inscrire dans un cadre plus large qui en interroge la portée. Ce qu’il s’emploie à déconstruire, c’est l’idée de destin, le fameux « parce que c’était lui, parce que c’était moi », auto-justification spécieuse du coup de foudre.

Le personnage de Summer (Zooey Deschanel) est un premier élément, dans la mesure où cette fille, contrairement à Tom (Joseph Gordon-Levitt) qui va en tomber amoureux, ne croit pas au grand Amour (elle grimacerait de la voir écrit avec une majuscule, pour vous donner le ton), à la possibilité de trouver l’homme de sa vie et autres grands chevaux sur lesquels grimper pour que tourne manège. La comédie romantique de base vous la ferait changer d’avis pour les beaux yeux du gars, hop là, c’est encore plus beau quand on a cru que ça ne marcherait pas ; c’est là que le film aurait « failli ».

Déconstruire l’idée de destin n’est pas facile, s’il est vrai que ce que l’on fait pour s’en détourner est précisément le moyen qu’a choisi le destin pour nous y faire tomber (cf. Œdipe). C’est pour cela que la comédie romantique, qui s’ingénie à s’écarter du couple toujours déjà défini du prince et de la princesse, parce qu’il fait s’embrasser les contraires et qu’ils finissent fatalement heureux (mariés et envahis d’enfants ou non, seule concession à la modernité), n’est qu’un conte de fées, quand bien même elle proclame le contraire. Le tonnerre des débuts orageux est justifié par le coup de foudre final – c’est vrai, quoi, le tonnerre précède toujours l’éclair.

Comment le film s’y prend-t-il alors pour renverser les codes d’un genre qui fonctionne sur le renversement ? Comme toujours, tout est question de forme, bien plus que de contenu (les conceptions de Summer sur l’amour auraient très bien pu être renversées par le coup de foudre). La meilleure trouvaille de ce film, d’ailleurs mise en avant dès le titre avec les parenthèses, c’est bien la non linéarité chronologique. Loin de brouiller les repères, les va-et-vient dans le temps de cette relation en donnent l’ossature et empêchent qu’elle ne soit qualifiées d’histoire d’amour. Très rapidement, on apprend que Summer et Tom n’étaient pas a priori faits pour s’entendre, qu’une histoire a pourtant démarré et qu’elle est au point mort. Le suspens n’est pas placé dans la question de savoir s’il va la récupérer (on comprend vite que non – puis cela ne ferait que redoubler la comédie romantique, déjà présente avec la situation initiale), mais dans l’enquête qui devrait nous apprendre ce qui clochait. Là finit la comédie romantique et commence le « film qui parle d’amour ».

La répétition, en ôtant à la linéarité chronologique tout sens prédéfini, est un procédé très efficace : un moment vécu fournit un indice pouvant se transformer en « preuve » une fois intégré à une hypothèse d’interprétation. Par exemple, le motif de la balade chez le disquaire : donné seul, il est l’occasion d’un désaccord mineur (goût musicaux différents) par rapport à la sortie à deux qui en permet l’expression ; répété, il devient un motif de l’obsession de Tom pour Summer ; enfin, sur recommandation d’une gamine qui se pose comme expérimentée et dont on ne sait pas d’où elle sort, réintégré dans un contexte plus large, (Summer traîne des pieds, et décide ensuite de rentrer chez elle pour cause de fatigue – elle ne prétexte pas la migraine, mais c’est tout juste), il est révélateur du comportement de Summer à l’égard de leur histoire. Dès lors, force est de reconnaître que le non-respect de la chronologie ne conduit pas au désordre, mais a sa propre cohérence ; la linéarité, parce qu’il y en a bien une, est celle de la compréhension progressive de sa situation par Tom. On pourrait parler de désillusion, mais il faudrait alors prendre garde de préciser que c’est à propos de lui-même, et non de Summer, qu’il devient lucide.

Tom a beau avoir très clairement senti les points que Summer a mis sur les « i », il ne se raconte pas moins des histoires. Une fois que la répétition de certaines scènes en a élargi le champ, on comprend que l’histoire des premiers jours (enfin premiers temps, laissons-le rêver un peu, tout de même) est le film que s’est fait Tom, qui a réalisé son propre montage à partir d’une sélection de phrases et d’épisodes qui réunit ensemble devenaient significatifs et encourageaient à penser que leur relation pouvait devenir une histoire. Qu’il se soit « fait des films » est rendu évident à deux reprises : lorsque, invité chez Summer après leur séparation, l’écran est divisé entre « les attentes » et « la réalité », avec à gauche le scénario comédie romantique (regards, discussion, baisers de préliminaires) et à droite ce qui le contrarie (attention portée aux autres, silence, solitude dans la foule de la fête) ; puis lorsqu’il va cacher ses pleurs dans une salle obscure et que s’étant endormi, il se retrouve le héro malmené de vieux films noirs et blancs. Dans ces deux cas, il est explicite qu’il s’agit d’une construction personnelle, et il n’est pas anodin que cette évidence n’apparaisse qu’après l’histoire d’amour. Cette dernière n’en était en effet qu’une forme implicite.

[A ce titre, l’affiche est assez réussie : l’espèce de bulle de photos de Summer qui semble reliée à un Tom pourvu d’un cahier semble suggérer qu’il écrit son journal. La déséquilibre entre une seule grande photo de Tom, et Summer fragmentée en de multiples vignettes n’est pas seulement là pour donner à chaque acteur une place d’égale importance. La cohérence du film qui donne pourtant une image kaléidoscopique de Summer, est à trouver du côté de Tom : c’est lui qui écrit son histoire, dont Summer est un personnage avant d’en être la co-auteur.

A cela s’ajoute les couleurs : des couleurs primaires, c’est le rouge (le magenta, si vous voulez chipoter) et sa symbolique en gros sabots qui est exclue. Comme dans l’affiche des Chansons d’amour, vous noterez. Visiblement, je ne suis pas la seule à l’avoir remarqué. ]

En somme, il n’y aurait pas eu d’histoire d’amour parce que Tom s’est raconté des histoires. N’allons pas trop vite en besogne (je sais, je suis gonflée de dire ça au milieu de ma deuxième page Word, mais vous commencez à être habitués –sinon vous ne lisez pas même cela). Toutes les histoires ne sont pas bonnes à jeter ; certaines, au contraire, qui relèvent du jeu, créent une véritable complicité entre les deux énergumènes : le petit délire de jouer à avoir un « chez soi » commun chez Ikéa est de cet ordre. Mais cette historiette est partagée, ce que n’est pas l’histoire d’amour, construite par Tom seul.

Cette autopsie d’une histoire d’amour ratée ne débouche pas sur histoire romantique depuis le coup de foudre jusqu’à l’indéfini du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » (ça me semble contradictoire dans les termes, mais passons) versus lucidité cynique « on ne se raconte jamais que des histoires : l’histoire d’amour n’existe pas », mais donne l’ossature d’une relation amoureuse, montre que ce qui importe en premier lieu dans une histoire d’amour, c’est qu’elle soit une histoire, et une histoire écrite à quatre mains. Pas de bricolage avec une réalité dont on délaisserait les aspects déplaisants, mais construction volontaire d’un sens. Une illusion constitutive, dont il ne s’agit pas de se débarrasser, mais de prendre conscience. Après, paresse aidant, on donne moins au sens celui d’une signification que celui d’une linéarité… – fate is back !

Il est finalement beaucoup plus instructif qu’il ne se passe « rien ». Non que rien ne se passe, mais que la chose attendue ne survienne pas. Vous me direz peut-être que c’est parce que je suis en train de découvrir Rohmer, mais ce qui aurait pu avoir lieu mais ne s’est pas produit est formidable, à condition bien sûr que la potentialité ait été effectivement possible (le premier qui me renvoie à l’argument du Dominateur ou à l’être en puissance d’Aristote, je l’explose) : c’est la sensualité de la main de Vermeer qui ne caresse pas celle de la jeune fille à la perle ; c’est l’exposition en vitrine de la collectionneuse ; c’est la nuit chez Maud, où l’on ne peut pas dire qu’ « il ne s’est rien passé » sans pour autant qu’il se soit passé quelque chose ; c’est la fin incertaine de Square de Duras… (500) jours ensemble déjoue lui aussi les attentes du spectateur, ce destin ex machina.

Si c’est lorsqu’il ne prend pas que l’on voit comment fonctionne le destin, son échec ponctuel ne signifie pas la démonstration de son inexistence. Il est déplacé, voilà tout. Et puis, il faut que la déception (des attentes) ne soit pas trop amère : alors on laisse à un bel inconnu le soin de passer la bague au doigt de Summer (qui se met à croire au destin, tout simplement parce qu’elle a construit une histoire cohérente qui vient justifier ses choix et à laquelle elle a donné ce nom), et comme après la pluie vient le beau temps, après Summer, on propose Autumn à Tom. Comme quoi les beaux jours ne sont pas question de météo. Du coup, exit le destin, qui laisse la place au hasard. *Kundera power !* C’est formidable le hasard : c’est exactement la trame des coïncidences que l’on choisit de transformer en destin ou non. Cet emploi est si tentant que l’on ne parle guère du hasard que pour désigner la forme originelle du destin. Aristote vous le confirmerait, lui qui définit (avec la simplicité retorse qui est la sienne) le hasard comme « cause par accident concernant celles parmi les choses en vue de quelque chose qui relèvent du choix réfléchi ». Bref, on ne pourrait parler de hasard que lorsque la chose aurait pu se produire suite à une décision. Il n’y a guère que Kundera pour penser la hasard jusque dans son insignifiance : il parle alors de « coïncidence muette » (il y a un mémoire là-dessus à la bibliothèque de P3, il faut que j’aille le lire !).

A une autre échelle, le déplacement du destin serait celui du film tout entier, comme quelque chose réalisé à partir d’un matériau de récupération, ainsi qu’en témoigne le générique et sa délicate dédicace à l’ex du réalisateur qu’il qualifie de « connasse ». Cette dédicace, tout en prenant le contre-pied de ce que toute ressemblance avec des personnes réelles est le fruit du hasard (encore lui), indique que le film est ce qui vient donner un sens à un échec. Le sens à trouver logerait donc bien moins dans un quelconque destin que dans la création (du film pour le réalisateur, des plans d’architecture pour Tom).

Voir tout se ramifier, ça m’excite terriblement le neurone. Je dérive sacrément, avec ça. Contrairement à mes élucubrations, le film est drôle. Le film par son montage, non par ses dialogues, ce qui est plus fin (maintenant, si c’est Hugh Grant et sa tête de boulet craquant, même une réplique comme « This one is plastic » lancée à la véritable catastrophe de fille qui vient pour arroser ses plantes dans le Come back peut me faire marrer – je suis très bon public, ne l’oublions pas). Les juxtapositions offrent des contrastes qui font sourires : par exemple lorsque Tom compare sa vie sentimentale avec ses amis qui n’ont rien à lui apprendre puisque l’un est avec sa copine depuis la 5ème et que l’autre n’a pas vu une fille de près depuis environ la même époque. Et puis, il y a des fous rires désamorcés en sourire, comme lorsque la voix off annonce qu’il y a deux catégories de personne dans la vie ; on attend un truc puissant un peu concept et là, on retombe dans l’évidence même : les hommes et les femmes, Tom appartenant à la première catégorie, Summer, à la seconde. S’ils finissent (commencent, plutôt) par sortir ensemble, c’est simplement parce que les schémas de séduction sont déjà en place. Et la fiche descriptive de Summer par un arrêt sur image le confirme avec humour : taille, moyenne ; poids, moyen ; pointure, légèrement au-dessus de la moyenne.

En somme, une comédie qui n’est pas romantique mais qui parle d’amour sans faire d’histoire. Ce blogueur a raison de parler de « grand petit film », parce qu’il est très bon, l’air de ne pas y toucher…

22:47 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : film, cinéma, décorticage

Soirée Edvard Grieg au théâtre des Champs-Elysées

Jeudi, c’était une autre première pour la souris : concert de musique classique. Un billet de dernière minute – à noter que le TCE a la dernière minute plus souple que l’opéra : les guichets ouvrent une heure et non quinze minutes avant le début du spectacle (à 20h et non 19h30 en plus, ce qui laisse le temps de remonter jusqu’au Pomme de pain s’avaler un sandwich, condition sine qua non pour profiter pleinement de sa soirée). Huit euros plus tard, je me retrouve donc dans un fauteuil d’orchestre.

Ce n’est pas à une journée près que je connais rien de plus à la musique, mais c’est très amusant d’observer une brève rencontre entre l’enthousiasme de Palpatine et celui d’une dame inconnue. Alors qu’il s’empare de son programme et qu’il se demande à haute voix qui dirige (oui, se demande, parce que si la question m’était adressée, elle aurait été purement rhétorique), une dame à côté lui souffle « Kurt Masur », comme elle aurait lu sur le menu un plat particulièrement alléchant. Puis en stichomythie viennent la pianiste et les chanteurs solistes ; petit canon d’enthousiasme. Je ne connais évidemment aucun de ces noms, mais quelque chose me dit que ça promet d’être chouette, parce qu’ils font exactement la même tête que lorsqu’on m’annonce Aurélie Dupont et Nicolas Leriche en distribution.

En première partie de soirée, Elisabeth Leonskaja et l’orchestre nous ont joué le concerto pour piano et orchestre en la mineur (j’ai le programme sous les yeux, vous vous en doutez bien – mais avec un peu de chance, je vais retenir – il faut se rappeler qu’à une époque (pas si) lointaine (une décennie, quoi), je ne connaissais pas le nom des étoiles de l’opéra). Passé un petit accrochage visuel en observant la pianiste bientôt cramoisie marteler son instrument jusqu’à en faire ostensiblement trembler le couvercle, la vision cesse de m’être encombrante. Elle ne me détourne plus de la musique mais m’aide à l’entendre : pour une quiche très Van Goghienne dans mon genre, voir qui a l’archer à la main et quand soufflent les cuivres aide à les discerner quand ils jouent en même temps. Par exemple, un certain son rapide et récurrent s’associe très clairement aux brefs coups d’archer des contrebasses.

Cette espèce de collage visuel et auditif trahit évidemment d’où je pars. Ressurgit alors le charmant souvenir de l’année test de formation musicale pour les danseurs au CNR : je suis absolument infoutue de discerner clairement les instruments lors de l’écoute d’un morceau. Question d’entraînement, vous me direz – peut-être que d’aller au concert et de voir l’orchestre me permettrait de développer une mémoire auditive via la mémoire visuelle (aucun doute que c’est celle qui marche le mieux chez moi, je n’ai pas eu besoin d’attendre les inutiles et ennuyeux cours de méthodologie en 6ème pour le savoir, moi que ça dérangeait, lorsqu’on me faisait réciter mes leçons, que l’on ne tourne pas la page au bon moment, puisque j’avais à l’esprit l’exacte disposition des lignes écrites dans la page : cela me prouvait qu’on ne m’écoutait pas vraiment et que l’on avait donc pu laisser glisser des inexactitudes - imaginez un peu le drame. Non, vraiment, psycho-khâgneuse était presque zen à côté).

J’étais donc tout à fait ravie que l’orchestre ait été sorti de sa fosse - enfin par rapport à l’opéra, parce qu’au TCE, on utilise bien peu la fosse (que je n'avais donc pas même remarquée) : hors concert, on ne fait rugir les lions que bande enregistrée, ce qui nous a valu un enregistrement pourri pour certaines parties du gala des étoiles. Genre son repiqué sur un cassette audio de répétition. Et qu’on n’aille pas me dire qu’on ne trouvait pas d’autres enregistrements de Paquita. Bref ; je digresse beaucoup aujourd’hui (ou seulement plus que d’habitude). Pour revenir à nos moutons tous de noir vêtus (mais pas brebis galeuses, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit), je dirai bien platement que le concerto m’a bien plu. On peut apparemment le réécouter sur radio France, même si vous ne verrez pas l’éclat des instruments sur le fond noir des tenues de concert, ni la main de la pianiste, qui se suspend en l’air après que la dernière note ait résonné, et qui reste là quelques instants avant que les applaudissements ne viennent la déstatufier.

Suivait en seconde partie de soirée Peer Gynt, dont je connaissais sans le savoir certaines parties – par conséquent, vous aussi : si vous ne me croyez pas, allez vérifier (écoutez le matin et ce qui se passe dans la halle du roi des montagnes). L’histoire de Peer Gynt est totalement loufoque, traversée de femmes après qui court le personnage éponyme à travers le monde ou encore de trolls qui courent après lui, de leur pas si léger mais tellement enthousiasmant. En bref, ça courrait en tous sens, et cependant virevoltaient les archers. Après, ne me demandez pas pourquoi le récitant, Eric Génovèse, avec son visage tout lisse et pourtant exceptionnellement expressif, me faisait penser à une grenouille de dessin animé. Peut-être était-ce à cause de ses mimiques impayables, lorsqu’il mimait la frayeur de son personnage, ou qu’il attendait son tour de parole, assis derrière son pupitre, battant la mesure du pied droit, le visage réjoui levé vers le plafond, comme si la musique était un lâcher d’oiseaux qu’il regardait s’envoler. Ce n’est pas pour rien qu’il sort de la Comédie-Française. Sa diction répondait avec vivacité à la musique et s’y accordait parfaitement dans les moments où texte et musique se chevauchaient.

La part qu’occupent récitation, musique et voix (en même temps, sauf un passage du chœur a capella) varie sans cesse, et le « mélange de verve, de truculence et d’ironie », pour citer le programme and cut it short, était des plus réussis. On se laisse complètement emporter par cette histoire abracadabrante, dont on perd d’ailleurs vite le fil, soulevés par la musique qui s’enfle –j’adore quand la mer des archers devient houleuse. Y’a pas à dire, je me suis éclatée les mains en applaudissant. Saluts à n’en plus finir, et on repart jusqu’au rer comme de sales petits trolls.

10:18 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : concert, musique

03 octobre 2009

Wozzeck hören oder sehen ?

Mercredi dernier, Palpatine a pris la chose en main (i.e. moi et le gouffre me servant de culture musicale - métaphore habituellement réservée au cinéma, mais ça marche aussi) et m’a traînée à l’Opéra pour voir… un opéra. Ca paraîtra logique à beaucoup de monde, mais je n’y ai jamais vu que des ballets. Et le seul opéra que j’ai vu auparavant, c’était la Flûte enchantée au château de Vaux-le-Vicomte et il y a avait un peu de danse dans la mise en scène. Wozzeck, d’Alban Berg, c’était donc sinon une grande, du moins une petite première pour moi. Après la course pour gagner nos places de balcon obtenues à la dernière minute (enfin, à l’avant-dernière pour être exacte ; je n’ai pas encore reçu mon Pass jeune, parce qu’il paraît que mon adhésion à l’Arop n’avait pas encore été prise en compte – ne pas se demander pourquoi j’en ai reçu un mail le lendemain), il a fallu atterrir. Et là, force est de constater que je ne sais pas vraiment écouter et de reconnaître que l’oreille, ça s’éduque. J’ai mis un certain temps à synchroniser la lecture du prompteur avec l’écoute du texte allemand, et, tout en observant la mise en scène, à pouvoir entendre simultanément, quoiqu’en les distinguant, les voix et la musique. C’est un peu comme en danse, où il faut apprendre à désolidariser le haut du bas du corps afin de pourvoir ensuite coordonner les deux.

A la fin du premier acte, je commence à trouver mon rythme de croisière (gardez vos sarcasmes, je suis une cruche, ça sonnerait creux). De retrouver un peu d’allemand y aide bien : au tout début, impossible d’isoler des mots distincts dans les phrases prononcées ; puis en m’aidant du prompteur en français, je devine à retardement (rot – blot- tot, comme le refrain d’une comptine – oui, bon, je n’ai jamais été bilingue, hein, et c’est fou comme on perd vite en deux ans) ; à la fin, avec un coup d’œil en diagonale au prompteur, je devine par avance (« dunkel », yes ! – je sais, je m’amuse vraiment de pas grand-chose). N’empêche que ça me donne envie de refaire de l’allemand – pas au point de trouver les amphis à la fac, cela dit, faut pas déconner non plus.

Je ne connais rien à la musique ; je la ressens, je peux danser parfaitement en mesure (enfin presque, la plupart du temps, dirons-nous), mais l’écouter tout simplement, en restant immobile, j’ai du mal, la vision m’encombre. Tandis que la musique passe très bien en mouvements et que je pourrais presque dire que je l’écoute avec tout mon corps, mon oreille se perd dans les rythmes, la mélodie, la diversité des instruments, et le vocabulaire qui me permettrait d’identifier tout cela me fait cruellement défaut. Il m’est donc impossible de vous parler de cet opéra proprement dit - de dire que cela m’a paru… étrange n’avance strictement à rien.

Heureusement, même si les voix ajoutent à la difficulté de l’audition, Wozzeck est tiré d’une pièce de Büchner et l’intrigue, étant bien plus qu’un prétexte à la musique, permet à la novice (le mot technique pour « cruche ») que je suis d’entrer (un peu) dans cet opéra. Je ne vous ferai pas de résumé de l’action, vous trouverez cela ici si cela vous amuse, et ne me livrerai pas à un décorticage dans les règles, d’autant que ma paresse vous dira qu’il a déjà été mené à bien là (un petit extrait pour la route pour ceux qui ne cliqueront pas : « Œuvre de la déliquescence jusqu'à la perte au sens Absolu de soi, Wozzeck explore tous les travers imaginables du faillible, de la pauvreté et de la misère humaine, sachant que pauvreté et misère ne nous adviennent pas toujours que par le statut social. Ce qui y est perdu est précisément l'Absolu sans lequel la vie ne peut se faire. » - tant qu’on est dans le repiquage, je garde la formule d’ « opéra de l’absurde » de Palpat' ) Il est d’ailleurs curieux de constater que cette fan d’opéra se lance dans une analyse de la pièce plus que de l’opéra (je schématise, bien sûr) – même si la musique doit certainement forger la perception que nous avons de l’ « histoire ». Ce doit être en partie parce qu’on ne fait pas sangloter les violons que le drame de Wozzeck peut être intense sans virer au pathétique pour autant. La mise en scène y contribue aussi par la banalité qu’elle expose : la caserne a été transposée en une grande cantine, derrière les vitres de laquelle des gamins s’agitent pendant quasiment toute la durée du spectacle. Je n’ai pas pu de m’empêcher de me demander d’où ils sortaient, si leurs déplacements étaient réglés (pour certaines entrées cela ne fait aucun doute), s’ils s’éclataient vraiment à courir partout sur scène et à sauter dans le trampoline gonflable ou si, justement, ces jeux réitérés chaque soir les gonflaient. Ah oui, je n’ai pas non plus capté pourquoi un pianiste restait planté côté cour sans jouer, à allumer et éteindre une lampe à des moments dont lui seul pouvait savoir qu’ils étaient clés. Questions pour le moins aussi existentielles que celles qui se posent à Wozzeck. Aussi curieuse (déplacée ?) la mise en scène soit-elle (et encore, apparemment, ils se sont calmés sur les couleurs par rapport à la dernière fois où il a été monté à Bastille), avec ce décor à la banalité étroite, « à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie – et c’était peut-être pire-» * de cette cantine aux allures de hangar, la folie de Wozzeck s’expose sans exploser. A part un vol de chaussures dans lesquels l’amant (un bien grand mot pour un simili punk avec du bide, sur qui Marie n’a sauté qu’une fois avant d’implorer la Sainte éponyme de lui pardonner) a shooté, pas de cataclysme : c’est au milieu d’un décor immuable que Wozzeck implose.

Après la vidéo (d’époque, donc de piètre qualité) de la scène de la folie de Giselle par Olga Spessivtzeva … vers laquelle B#2 m’a envoyée, on pourrait se demander si la folie est si reconnaissable que ça, tellement plus inquiétante de ne pas être surjouée ; la raison qui se décompose d’elle-même sans grand éclat. C’est malin, maintenant je n’ai plus qu’à lire L’Histoire de la folie de Foucault (auquel cas vous pourrez faire une pétition pour ne pas avoir de post là-dessus).

C’était la critique chaotique d’une souris décontenancée. Inquiétez-vous, ce n’est pas fini.

* Melendili aura reconnu Perec.

21:15 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : opéra, bastille