11 juillet 2012

J'étais là...

La souris se fait abeille pour butiner quelques souvenirs avant qu'ils ne soient fânés.

L'exposition Berenice Abbott au Jeu de Paume

En revenant de l'exposition, je soupçonnais très fortement que la photographie encadrée offerte par Melendili et les autres l'année dernière fût de Berenice Abbott : la grande avenue new-yorkaise où les voitures et le soleil semblent couler entre les buildings a tout des perspectives monumentales de cette Atget de la grosse pomme. Changing New-York a beau avoir été commandé par l'administration américaine dans une visée documentaire, le projet fait émerger des lignes graphiques puissantes ; ce sont les bâtiments plus encore que les habitants qui animent la ville - vide et vivante à la fois. On découvre aussi des photographies scientifiques qui confinent à l'art abstrait.

Celle-ci me fait penser au jeu du soltaire, lorsqu'on a terminé la partie et que les paquets de cartes rebondissent en cascade.

Mais dans l'ensemble, on reste un peu sur sa faim : les perspectives monumentales auraient mérité des tirages plus grands ; on reste en plan. J'ai presque été davantage fascinée par la sagesse qui émane du documentaire biographique diffusé à des spectateurs entassés et contorsionnés : loin d'être angoissée par le temps qu'elle pourrait chercher à rattrapper par la mémoire de la photographie, la vieille dame photographe sourit de son oeuvre ; elle semble avoir trouvé comment, elle sait vivre.

Roméo et Juliette de Sasha Waltz

Interdiction de dire quoi que ce soit de cette séance de travail sur internet. Comme si l'on ne savait pas faire la différence entre une répétition et une représentation rodée, entre des petites failles qui nous rendent les artistes plus humains, et l'éventuelle faillite d'un spectacle. Comme si cela ne leur faisait pas de la pub que l'on en parle. Pour la peine, je n'ai rien dit du spectacle ; maintenant que le ballet/opéra a disparu de l'affiche depuis belle lurette, je veux bien m'en souvenir.

Depuis le premier balcon, sans jumelles, je ne reconnais pas Roméo : vu ses lignes et son ballon, cela ne peut guère être, par déduction, que Mathieu Ganio, mais il ne m'agace pas un seul instant, donc cela ne peut pas être lui. Et pour cause : il s'agit d'Hervé Moreau. Je n'aurais pas pu le reconnaître pour la simple et bonne raison que c'est la première fois que je le vois danser. Soudain, je comprends mieux pourquoi on en a tellement parlé. Classe, vraiment. Et Aurélie Dupont, forcément.

Hop, que ça saute.

Photo de Laurent Philippe, à retrouver dans le diaporama de l'Opéra.

Devant l'abstraction de ce ballet en noir et blanc, j'oublie Roméo, j'oublie Juliette. Jusqu'à la scène du bal : le tableau des mini-tutus dorés qui se lèvent au rythme des petits coups de cul mutins s'est inscrit dans ma mémoire comme un coup de triangle au milieu d'une symphonie. Le repas aussi : alors que tous les convives sont alignés et se baffrent de mets qu'ils sont seuls à voir, Juliette transgresse les conventions (théâtrales comme sociales) et s'avance dans l'espace de la table pour faire face à Roméo. Etonnant comme l'abolition de ce meuble imaginaire est plus onirique que le rêve même.

Puis l'histoire s'efface à nouveau. Un coulée d'encre sur la panneau quasi vertical de la scène en reprend l'écriture. C'est l'encre de la lettre, du sang et de larmes qui en découleront. Les assauts répétés de Roméo avec l'obstination du ressac contre les rochers sont extrêmement poignants, et plus encore ses chutes infinies, bonheur qui lui glisse des mains, espoir qui crisse et dégringole, dans le silence du vide à venir.

Enfin, cette image du couple dans un cercueil lumineux (des galets pour un lit de rivière comme lit de mort), qui éclipse dans la mémoire les derniers choeurs des familles. C'est une image que ma mémoire a incorporé après-coup, car un petit souci technique a ressuscité notre Juliette, qui s'est allongée à côté de la fosse : où Shakespeare rejoint les stoïciens, et la faillibilité, l'humour ; il faut s'entraîner à bien mourir.

13:59 Publié dans Souris de médiathèque, Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : expo, photo, danse, ballet, opéra, garnier

10 juillet 2012

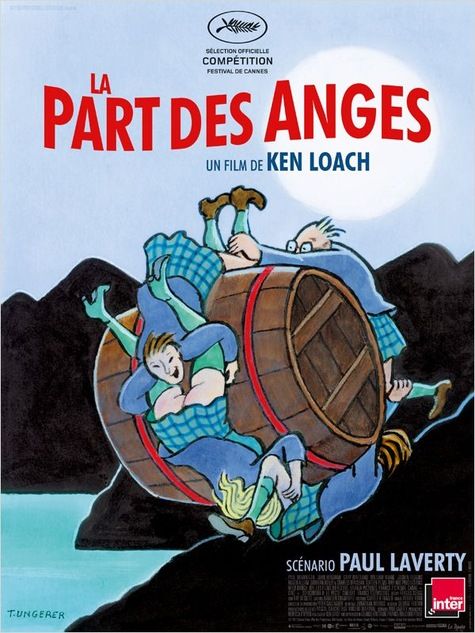

La part des anges

Le téléphone dans une main, l'autre sur la souris pour scroller les films à l'affiche sur Allociné.

- Faut aller voir Ken Loach.

- Il est où ? Je ne le trouve pas...

- Ce n'est pas le nom du film, c'est le réalisateur.

- Mais, le film, il s'appelle comment ?

- Je ne sais pas.

- ...

- Mais faut aller le voir, parce que c'est Ken Loach.

- *scroll, scroll*

- ...

- Ah, La Part des anges, ça s'appelle... *lecture en diagonale* ... Tu sais que c'est un film sur le whisky, là, ton Ken Loach ?

- Mais c'est un Ken Loach.

OK. Il y a des fois, comme ça, où on ne peut pas lutter. Où il ne faut pas lutter. Tu fais Gandhi et là... un ange passe. Naïvement, je croyais que les anges ne buvaient que les paroles de l'amour et de la sagesse. Que dalle. Les anges, ça boit du whisky, et ça invoque l'évaporation de l'alcool pour ne pas être soupçonnés d'avoir vidé le fût. Après avoir vu les anges sous cet angle, forcément on hésite : on aurait bien dit que la bande de bras cassés (casseurs de gueule), qui a écopé de travaux d'intérêts généraux, ne sont pas des anges, mais comme ce sont presque tous des alcooliques notoires...

Quand on est bourré, on a la tête dans l'cul, logique.

Le film, fidèle à son sujet, commence par un pas de côté : alors qu'un train est à l'approche, la voix du haut-parleur essaye de faire reculer un gus aussi bête que bourré. Il finit par reculer... sur les rails, dont il s'échappe juste à temps, sauvé par la grâce divine du haut-parleur : "C'est Dieu qui te parle... remonte sur le quai, putain d'abruti !" Le ton est donné : pas de misérabilisme pour raconter le gâchis de jeunes à qui l'on ne cesse de répéter qu'ils sont de la merde, ni d'angélisme pour ce qui est d'endiguer la violence dont ils sont capables. Enfin si... enfin non... un ange, même bourré, même défoncé à la coke, ne tabasse pas un mec jusqu'à lui décoller la rétine. Ici, on rit jaune, ou ambré, selon qu'on tienne sa gueule de bois d'un fût en chêne américain ou d'un pin écossais.

Pour Robbie, presque beau-gosse balafré aux oreilles décollées, sortir de prison est une chose ; sortir de la violence dans laquelle il baigne en est une autre. Surtout quand la famille de celle qu'il a mise enceinte promet de lui faire la peau s'il s'approche de son fils. Quand Léonie, la jeune mère, rapporte à Robbie que la moitié du cerveau du bébé est développé et l'autre, "ça dépend de nous, ses parents", on a envie de dire : Luke, may the force be with you. Ce n'est pas gagné, et c'est même carrément mal barré, jusqu'au jour où Robbie, qui a toujours vécu sa vie au pif, découvre qu'il a un nez. C'est tout de même un beau pied-de-nez à l'alcoolisme ambiant que de se découvrir un don pour goûter le whisky. A l'image du breuvage à l'odeur de merde (la tourbe), qui a pour Robbie le goût du "gâteau de Noël" que sa grand-mère lui faisait quand il était enfant, le petit merdeux se révèle un papa-gâteau. Aidé et initié par un éducateur qui emmène ses ouailles visiter une raffinerie (on vous avait bien dit que les anges, gardiens ou pas, sont alcooliques), Robbie embarque ensuite ses amis bien imbibés (genre baba au rhum) ou kleptomanes (la nana s'est fait pincée en train de voler un perroquet, je vous prie) dans la quête du Malt Mill, le Graal des whiskies - l'occasion de tituber de rire.

La fine équipe : la kleptomane, le benoît bigleux, Robbie et un grand roux pour faire bonne mesure, parce qu'on est en Ecosse, Jésus-Christ ! (J'ai cru au début que les personnages étaient immigrés et imitaient l'accent roumain ou autre langue que je n'ai jamais entendue.)

Pour le plaisir, une petite dégustation, sans origine certifiée.

- ...c'est un peu comme si t'avais Mona Lisa accrochée dans ta chambre.

- Mona qui ?

- Mona Lisa.

- ...

- LA Mona Lisa.

- ...

- ?

- Je demandais juste.

[...]

- T'es Einstein !

- Qui ?

- Albert Einstein.

- ...

- Laisse tomber, c'est un pote à Mona.

- On ne peut pas mettre un costume, on aurait l'air d'aller au tribunal.

Du coup, ils se retrouvent en kilt, et le sporran (l'espèce de gourde qui se porte dessus) de l'un lui casse les couilles au sens propre :

- Tu m'étonnes que les Highlands soient déserts...

14:04 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma

04 juillet 2012

Des oranges et des salades

Les filles naissent dans des roses et les garçons dans des choux, c'est bien connu. Mais saviez-vous que les princesses naissent dans des oranges ? Voici enfin, chers princes, un opéra qui vous aidera à trouver quartier à votre palais. Et si vous ne digérez pas l'orange, essayez donc d'embrasser un rat, qui est au prince ce que le crapaud est à la princesse.

Les Trois Oranges de Prokofiev est l'opéra le plus loufoque qui soit. Que des histoires à dormir debout, avec l'arbitraire narratif pour seul fil directeur : Fata Morgana, la méchante sorcière débauchée par Léandre et Clarice pour empêcher le prince de guérir de sa maladie hypocondriaque (sic) et d'hériter du royaume, ne parvient pas à prévenir son rire (qui, ici, ne corrige pas les moeurs mais la mélancolie) ? Qu'à cela ne tienne, elle l'enverra chercher les trois oranges dans les jupons d'une affreuse cuisinière, qu'il amadoue avec un ruban (de GRS), un peu comme Cerbère avec la harpe. Une fois ouvertes malgré l'avertissement d'un magicien de passage (c'est comme au Guignol, les personnages ont une mémoire de poisson rouge), les oranges jutent des princesses qui meurent aussitôt de soif. Sauf une, tenue dans les bras du prince, amer de se trouver en plein désert quand soudain : Ah ! tiens, de l'eau. Puis comme la princesse fait sa princesse et veut une robe royale avant de rencontrer son futur beau-père, la complice de Fata Morgana (noire - effrayant d'entendre quelques rires dans la salle répondre à un trait raciste d'époque) a le temps de transformer la princesse en rat, quand enfin, acabi acaba, la revoilà.

Vous n'avez rien compris à cette salade de fruits ? Qu'importe, cher ogre-spectateur, il y a plein de personnages à se mettre sous la dent : le prince, spécialiste des pas furtifs (Charles Workman est aussi bon d'un point de vue scénique que vocal) ; Léandre, le traître se service, déguisé en Monsieur Loyal ; Clarice, la dompteuse de Léandre, mauvaise fée verte habillée couleur cyanure : un vrai poison ; le roi de trèfle qui n'a pas quatre feuilles mais une couronne de travers et une barbe-bavoir en tissu, ce qui permet de s'y moucher ou de s'éventer ; le conseiller, avec une barbichette en escalier ; Trouffaldino, le bouffon pas drôle et poltron ; la méchante cuisinière, mixte de la reine de coeur de Wheeldon pour sa robe à roulette et de la bouchère pour le côté dégueu-sanguinolant, dont la louche légendaire (et par conséquent invisible) fait trembler quiconque s'en approche - sauf le prince, évidemment, ce qui donne lieu à une autre réplique culte : Moi, je ne crains pas la louche ! Encore mieux que la trempette.

Cela aurait été marrant, quand même, une louche-gourdin. Surtout que presque tous les personnages ont un crâne rond sur lequel elle s'emboîterait parfaitement bien. Tous les clowns, en fait ; et il y en a des clowns : des clowns techniciens, qui éclairent tout ce cirque ; des clowns au grand choeur qui commentent l'action de chaque côté de la fosse ; des clowns-clowns qu'on a dû débaucher dans une école du cirque, parce que leurs oranges ne sont pas des pokeballs à princesses mais des balles de jonglage. Et comme toujours, les clowns ne me font pas rire ; durant toute la première partie, je n'ai donc aucun mal à comprendre pourquoi le prince ne s'esclaffe pas. Son rire de vocalises avortées, suivi en contrepoint par celui, en retard et très semblable, d'un spectateur, suscite enfin le mien. Il aura donc fallu attendre de quitter les pitreries circassiennes et les bouffoneries de la Commedia dell'arte pour que l'humour supplante les bastonades. On s'est éloigné de la métaphore pourtant très bien filée du metteur en scène (Gilbert Deflo) et cela ne ressemble plus à rien, mais c'est là que l'on rit. Effilochée, la trame laisse passer l'incongru : on rentre dans l'univers totalement azimuté du conte.

Quand on ne cherche plus la cohérence apparaît enfin un vague sens. La malédiction de Morgana Fata sur le prince se révèle une bénédiction : après n'avoir eu de désir pour rien, le prince mélancolique (dépressif, quoi) se voit attribuer un désir obsessionnel qui transforme le Pierrot apathique de la première partie en clown blanc. Certes, ce n'est l'auguste, mais ça s'arrose, le désir. Pourquoi les princesses oranges mouriraient-elles sans eau, sinon ? Si on ne le nourrit pas, le désir s'assèche quand on en consomme l'objet... Moralité pressée : orange ou princesse, c'est du pareil au même.

A lire bientôt, les chroniquettes de Palpatine, qui s'est demandé où il était tombé, et Aymeric qui, lui, est sans nul doute retombé en enfance.

14:00 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : opéra, bastille

03 juillet 2012

Alvin Ailé

Mercredi 27 juin

Alvin Ailey, c'est une compagnie qui me faisait rêver sans avoir rien vu d'elle - que des photos de danseurs noirs suspendus dans les airs. L'affiche des Etés de la danse n'y fait pas exception, et le cliché a du bon : il s'agit bien d'une danse puissante, athlétique, enracinée dans la culture noire. Il n'y a pas plus de diversité ethnique qu'à l'Opéra de Paris, souligne Palpatine (des métis plus clairs, comme nous avons des danseuses légèrement typées asiatiques, voilà tout), et pourtant le métissage de leur danse ne fait aucun doute : technique classique, énergie jazz, sens du rythme africain, les danseurs sont aussi à l'aise dans le contemporain qu'en hip-hop, et le mélange est détonant.

Night Creature (1974) est la seule pièce d'Alvin Ailey de la soirée. Les costumes blancs très pailletés lui donnent un petit côté suranné - à moins que ce ne soit le roulement des épaules accordé aux hanches, coudes près du corps, exactement la façon de danser de ma grand-mère (qui a longtemps vécu aux Antilles : coïncidence de génération ou de latitude ?). Les demi-pointes et collants blancs me surprennent comme une convention plaquée sur ces corps noirs ; si l'on ajoute à cela les pieds pas toujours tendus des danseuses, on obtient une impression de maladresse, comme un enfant qui aurait cherché à reproduire ce qu'il voit sans l'adapter à sa personne. Seule la meneuse sort vraiment du lot parmi les femmes. Cela me surprend d'autant plus que les danseurs qui débarquent sont des bêtes de scène et de technique. Je ne me suis toujours pas remise de cette diagonale en remontant où le danseur s'assommerait avec son grand battement devant s'il ne plongeait aussitôt en un cambré arrière à faire pâlir la Bayadère, tête aux genoux.

Quoiqu'il en soit, cet In the night jazzy plein d'humour, avec ses petits signes de main mondains, permet de faire la connaissance de la compagnie grâce au rôle donné au groupe, qu'il soit éparpillé en duos démultipliés ou rassemblé en grappe – avec les bras en seconde retournés vers le sol, on dirait une nuée de faucons.

Changement de décor pour Urban Folk Dance (Ulysses Dove – 1990) : finie la soirée endiablée, on rentre à la maison. Deux lampes qui pourraient servir pour un interrogatoire, deux tables, quatres chaises et autant de danseurs font le portrait simultané de deux couples qu'on imagine vivre à côté. Sans jamais vraiment disparaître, la symétrie entre les couples est entamée par le caractère de chacun : la même situation s'exprime à travers leurs histoires particulières, banales dans leur redondance mais poignantes dans leur singularité. Rencontre de personnes entières, les relations sont aussi brutes que le mobilier est sommaire. La violence du désir et du ressentiment se confondent dans des duos abrupts où tout sentiment devient sensation. J'adore la force brute qui se dégage d'une maîtrise totale du corps – et des objets autour d'eux : le danseur qui, sans élan, bondit sur le rebord de la table et s'en repousse aussitôt fait paraître Le Jeune Homme et la Mort une promenade de santé...

Episodes (1987) me le confirme : Ulysses Dove est un chorégraphe sur lequel je vais devoir me pencher. Les diagonales de lumière où apparaissent courses, sauts et chassés-croisés sont autant de traversées d'un espace que l'on n'embrasse jamais, tandis que des cercles de lumière percent ponctuellement ces mouvements obscurs. Que des bribes, brutes, jamais balbutiantes. Jamais d'histoires, beauté de l'épisodique.

Love Stories (J. Jamison/R. Harris/R.t Battle – 2004) : je n'ai pas trouvé où étaient les histoires d'amour, mais j'ai adoré cette pièce où après un doux réveil matinal (ouverture contemporaine, solo tranquille), la danse sort de sa torpeur et monte en puissance, jusqu'à déferler en jubilation hip-hop : des vagues de danseurs se succèdent, baskets aux pieds, dans des enchaînements plus incroyables les uns que les autres. Secousses sexy du corps entier, déplacements de folie où le groupe avale l'espace comme un rien, sauts de malades qui provoquent la chute et la transforment en passage au sol... n'importe qui d'autre aurait déjà fait une crise cardiaque au milieu du truc, mais ils continuent dans la surenchère. Du délire, face auquel il faut se retenir pour ne pas se tortiller sur son siège et déranger ainsi tous les spectateurs en enfilade. Délire qui s'achève par l'image apaisée d'une marche en tuniques amples. On s'attendrait presque à des negro spirituals, à ceci près que ce sont des lumières et non des voix qui s'élèvent : des lucioles électriques, à l'image de cette dernière pièce.

16:46 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : danse, châtelet