18 août 2012

Mange prie aime oublie Platon

Mange. Julia Roberts/Elizabeth quitte un mariage ennuyeux, puis un nouvel amant ennuyant, pour retrouver l'appétit (de vivre). Direction l'Italie pour s'empifrer de voyelles exubérantes, de pizza et de pasta. Envolée lyrique au-dessus d'un bête plat de pâtes à la tomate, avec ralenti sur le parmesan façon neige divine. Il faut la comprendre, elle est américaine. Puis comme le plaisir ne dure pas et que le muffin top s'installe, elle repart. Adieu.

Prie. En Inde, dans une salle climatisée, avec des moustiques. Un éléphant, un mariage forcé qui avorte une vie intellectuelle, des saris, un compatriote qui lui remue le paletot, quinze jours de voeu de silence qui vous raffermissent la gorge : rien de transcendant, Dieu devient transcendental, il est présent en chacun de nous. Amen oecuméniste.

Aime. L'amour des corps inspire celui des belles âmes qui mène vers le beau comme forme et donc vers le divin. Oh, wait. Le divin, c'est bien trop abstrait et trop aride. Alors on va se faire un bon petit cocktail, shakez bien, et voilà la divinité toute mélangée qu'il faut renommer : amour. Sirotez. Dieu est transcendental, souvenez-vous, c'est un intermédiaire entre le plaisir des sens (la pasta) et le sens de la vie (Felipe) ; vous faites un plein d'essence et vous voilà reparti vers la religion de l'amour. Même si le film a démarré après la fin d'une comédie romantique ratée, il faut y croire, l'amour s'incarnera, parce que vous êtes à Bali et que la quête du beau gosse n'a plus rien de platonique. Eh ouiiiiiiiiiiiii !

10:00 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : film, dvd

03 août 2012

L'Eyre de rien

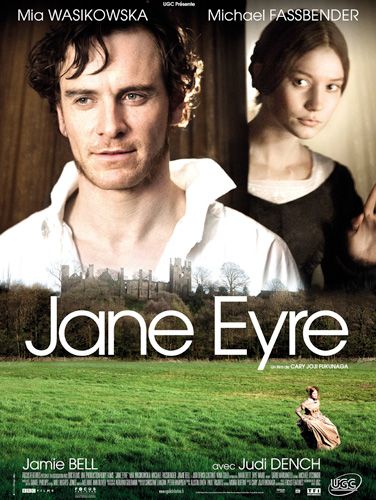

L'affiche rend davantage compte du public, attiré par Fassbender, que du film, avant tout porté par Mia Wasikowska.

Cari Fukunaga ne lésine pas sur la brume et le mystère pour sa Jane Eyre, mais il est plus réservé sur les élans lyriques : la passion se trouve davantage du côté de la souffrance, qu'elle soit physique (la tête cognée contre le mur avec un bouquin - hardback, évidemment -, j'en ai encore mal rien que d'y penser) ou morale (viens-là que je t'humilie). La flamme n'a rien de métaphorique : c'est le feu qui permet de se réchauffer un peu, qui met en lumière les zones d'ombres autour de M. Rochester et qui finira par ravager Thornfiels-Hall. En somme, on ne brûle pas d'amour, mais on meurt de froid (et de tuberculose).

Cet univers où l'abandon n'est jamais amoureux met bien en valeur la tenacité de Jane. Muette quand il y a tout lieu de se plaindre, elle a la répartie bien sentie lorsqu'on veut s'apitoyer sur son sort (mais comme M. Rochester en a aussi, cela donne des répliques piquantes : interrogeant Jane sur sa vie passée, qu'elle a d'emblée refusé de qualifier de drame, il conclut ironiquement qu'avoir été chassée par sa tante et traitée comme une moins que rien en pensionnat, effectivement, aucun drame ; un peu plus tard, Jane ayant défendu ses dessins en expliquant que peindre est le plus grand plaisir qu'elle a dans la vie, il lui rétorque qu'elle n'a pas du en connaître beaucoup). Loin d'être une pauvre petite chose, elle possède, comme le lui fait remarquer Helen avant de mourir, la volonté de vivre. Et c'est donc avec une constance qui laisse peu à peu apparaître force et détermination là où l'on ne voyait qu'indifférence, qu'elle fait face à la vie. Il y a chez elle une espèce de droiture, comme naturelle, l'aplomb de ne s'être jamais égarée, jamais arrêtée, qui lui permet d'avancer avec simplicité, pour ainsi dire sans effort, sourde à toute faiblesse avec ses bandeaux de cheveux sur les oreilles (ou dessous, ce qui est encore pire - c'est vraiment la seule coiffure qui ne va à personne ; à croire que Miss Ingram, très intéressée par M. Rochester, l'a inventée pour enlaidir la gouvernante). Elle aurait lu chaque jour les stoïciens que je n'aurais pas été surprise.

La pénétration progressive de M. Rochester dans son univers en est d'autant plus savoureuse. Sa vie désordonnée parvient à ébranler Jane et à jeter en elle quelque trouble (à peine visible sur son visage sévère - il faut que M. Rochester lui fasse remarquer qu'elle rougit pour que le spectateur s'en aperçoive, comme si elle était quelque galante fardée de blanc au théâtre). Difficile en effet de ne pas être sensible à Michael Fassbender et à sa présence de chair et de sensualité. Des yeux et une mâchoire, je suis prête à me faire dévorer. Enfin Jane, en l'occurrence. Qui, fidèle à elle-même, attendra de pouvoir céder sans cesser de se respecter, nous faisant au passage découvrir Jamie Bell en pasteur et quelques landes désolées.

17:48 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma

02 août 2012

Discrète révolution de la banalité

360 passe d'un personnage à l'autre comme les valseurs changent de partenaires. On se croise et l'on évolue jusqu'à revenir au point de départ - pour une nouvelle vie. Pas mal d'amants dans ces passades : c'est normal, il faut être au moins trois pour faire la ronde. Après Mademoiselle Else, je fais confiance à Schnitzler, dont le film est inspiré, pour juger sans moralisme du sens et de la sensualité des situations. Les couples, pris à l'instant où l'asymétrie de la relation la déséquilibre et précipite sa fin, mettent en branle par leur séparation une dynamique qui recompose inlassablement de nouvelles paires. Hasards enchaînés, les destins sont pris dans la ronde des rencontres et des séparations : Si un autre chemin s'offre à toi, n'hésite pas... Autre que quoi, nul ne le saura qui ne vit qu'une fois - mais il sera entré dans la danse.

L'affiche connote le jeu de l'oie, mais c'est davantage à la manière des dominos (avec leur trait noir et leurs combinaisons fortuites) que se nouent les relations.

Chez Palpatine.

20:52 | Lien permanent | Commentaires (0)

Piégée anyways

Piégée, jeudi, c'était l'héroïne qui l'était. Je ne suis pas tout à fait certaine d'avoir bien compris par qui, la faute à ma mauvaise mémoire des noms. Parfois incapable de retrouver du premier coup le prénom d'un camarade de classe avec qui je viens de passer l'année (même si je me souviens précisément de ce qu'on a pu se dire), j'apprends que trucmuche s'est associé à bidule et a trahi machin, lequel avait déjoué le plan de bidule entretemps trahi par machin, que je n'ai toujours pas réussi à remettre un visage sur trucmuche. Et bidule, c'est le mec à barbe ou celui au bouc ? Il me faudrait des petites vignettes avec leurs visages en bas de l'écran, comme celle du traducteur en langage des signes dans les retransmissions des séances du Sénat. Mais après tout, qu'importe l'intrigue, que j'aurais oubliée tout aussi vite si j'en avais compris les subtilités, pourvu que l'action soit intelligible, que les fuites soient trépidantes, les échappées ingénieuses, les retournements traîtres, et que l'on sache avec qui se réjouir d'un combat bien chorégraphié et avec qui grimacer lorsque le coup met la survie du non-pourri en danger. Gina Carano est une bad girl sexy à souhait, dont le visage, filmé de près, surtout au début, suscite rapidement l'empathie (d'où les grimaces et les abdos contractés pour encaisser les coups portés à l'écran). Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, franchement, c'est de trop vite nous débarasser de Michael Fassbinder.

Vendredi, en revanche, c'est moi qui me suis fait piégée dans la salle de cinéma. J'avais adoré les Amours imaginaires, je me suis imaginé adorer Laurence anyways. Le personnage de Xavier Dolan change de sexe, mais c'est le ton du réalisateur qu'il travestit. Tant que l'autodérision contrebalance la tendance à la démonstration, les secrets les plus lourds passent tout naturellement : c'est la réplique de la mère lorsque Laurence, lui ayant annoncé qu'il allait devenir une femme, lui demande si elle l'aimera encore : "Tu te transformes en femme ou en con ?" (pour ensuite lui dire que la porte de la maison restera toujours... fermée, parce que tu connais ton père) ; c'est la manucure très métaphorique que se fait Laurence... avec des trombones, qu'il triture en attendant que ses élèves aient fini de composer ; c'est la révélation à sa femme, qui éclate dans l'orage... du lavomatic. Les situations délicates sont pudiquement passées sous silence ; le réalisateur fait confiance au spectateur pour comprendre que Frédéric est enceinte puis qu'elle avorte, événement tu qui mine le couple au moins autant que le changement de sexe de Laurence, et par lequel l'histoire d'amour relègue le fait social au second plan. Le coup de gueule de Frédéric, qui invective toute la société à travers une serveuse sans tact ("T'as déjà acheté une perruque pour ton cheum, toi ? T'as tout le temps peur qu'il revienne pas parce qu'on lui aura cassé la gueule ?"), résonne comme une dernière déclaration d'amour à quelqu'un qui n'existe plus, des adieux à une presque inconnue. Après ce moment poignant, le spectateur peut lui aussi faire ses adieux à tout second degré.

Cette légèreté bienvenue pour observer un fait qui peut déranger se laisse entraîner par la gravité que lui attribue le réalisateur. Rapidement, tout n'est plus que drame et pesanteur ; on s'enlise dans la pathétique : Frédéric tombe en dépression, tandis que Laurence, qui se rêvait normale, rejoint une bande de marginaux (l'étoile tatouée sur la gorge, je suis désolée, je ne peux pas) qui se donnent en spectacle comme des étudiants en lettre se proclament dandys décadents. Je savais que j'aurais dû me méfier : ce cours de littérature magistralement poseur, au début, l'affiche de la Joconde au-dessus du lit du couple, qui apparaît ensuite taguée liberté après que l'un a peint sur l'autre, pupitre sans volupté, "J'écris ton nom"...

Les joues bardées de blush, Laurence se bat pour devenir une femme et ne parvient qu'à en saisir la caricature. Il a réussi son coup : c'est assurément une chieuse. Qui s'accroche à sa femme puis à son ex-femme en refusant de voir que c'est fini depuis longtemps. Pas forcément parce qu'il est devenu une femme. Ou peut-être que si : parce qu'à ne vouloir que cela, il est devenu femme sans rien faire de sa vie - aussi épuisant qu'un paranoïaque persuadé d'être continuellement persécuté. Le film interroge les regards autour de lui, mais voilà, au bout d'un moment (largement inférieur aux deux heures quarante qu'il dure), on est comme la mère : on n'en pense plus rien. Il voulait mourir, il est mort en tant qu'homme, une femme a pris sa place : il n'y a finalement plus qu'elle, poétesse prétentieuse qui croit pouvoir ressusciter un passé qui n'est plus le sien, pour ne pas faire le deuil de celui qu'elle a été.

Voilà donc un film qui aurait pu être très, très bien et qui a surtout été très, très long.

19:21 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, film