30 avril 2010

Izis, la pupille aux aguets

Je n'ai pas regretté de laisser le beau temps à l'extérieur pour entrer dans l'hôtel de Ville, s'il est vrai qu'Izis, comme Maïakovski, a « le soleil vissé, en guise de monocle à [son] oeil écarquillé ». Sa poésie est brute et s'apprécie d'un bloc : le Paris de ses rêves n'est pas pour autant un Paris de rêve, peuplé uniquement de bancs, d'amoureux et d'oiseaux. Il l'est si peu que ce n'est pas même la capitale qui ouvre le feu.

Résistemps

La grande réussite des portraits de résistant, c'est qu'on oublie que ce sont des résistants : malgré le laïus historique affiché par les panneaux explicatifs, malgré les coupures de presse d'époque, malgré les armes que chacun des hommes photographiés tient, nous voyons des hommes. Des hommes qui résistent à l'oubli, des portraits qui résistent au souvenir. Il y a bien sûr quelques jeunes qui prennent des poses lyriques de révolutionnaires, mais ils sont minoritaires et très jeunes – immatures. Les visages acquièrent davantage de profondeur quand ils prennent du relief, sillonnés de rides ou creusés de fatigue. D'autant plus beaux qu'ils sont vieillis, comme du cuir peut l'être. Patinés, comme dit Palpatine des femmes. Ces hommes ne reviennent pas de loin, ils sont au contraire très proches, là, très nets sur les grands formats re-tirés. Leur être se devine, sans affectation de tristesse ou de douleur, usés tout au plus, érodés par le temps, sans aura pour venir en faire des martyrs ou des héros. C'est peut-être le plus bel hommage qu'on ait pu rendre à ces résistants : ne pas les faire disparaître derrière leur combat par le documentaire, les présenter en tant qu'individus par le portrait, ici davantage présence dans l'absence que l'inverse.

Je ne sais pas si, comme l'avance Izis, ce qui définit un bon photographe, c'est sa capacité à s'effacer derrière les hommes qu'il prend, mais c'est exactement ce qui se passe. Je me surprends à imaginer les pensées de ces personnes, le grain de leur peau, la chaleur de leurs gestes. Et reste une fois de plus -cela me prend d'habitude dans le métro- étourdie par la diversité des visages, de cette incarnation d'un être. Le regard du photographe souligne les particularités de chacun, qui d'ordinaire se fondent dans des catégories qu'on redresse après en avoir éprouvé les limites ; un nez écrasé, un nez en trompette, un nez rond, un nez quelconque, redevient un nez au milieu d'une figure, entre deux yeux et une bouche. Bée.

Abzoolument, m'sieurs dames !

Une antilope saisie au vol. Re-sémentisation : à la voir propulsée dans les airs comme un frisbee, on lèverais un doigt interrogateur pour jouer à pigeon vole. Antilope vole !

Moins spectaculaire, mais qui fait plus d'effet encore, une panthère derrière ses barreaux. Pas une panthère, d'ailleurs. La panthère. Der Panther. De Rilke. Derrière les barreaux, c'est nous qui sommes enfermés. En cage et en liberté, comme les demoiselles de l'affiche, à tout moment la panthère peut détourner sa gueule qui y est mollement appuyée et s'en retourner sans que nous puissions la suivre dans un monde qui nous est dérobé, nous reste interdit, retenus derrière la vitre, devant la lucarne que définit la photo.

Attirer le portrait

Des écrivains, chanteuses, et autres. Et Roland Petit, en train de marquer. L'histoire du bout des doigts. La chorégraphie sans y toucher. Avec derrière les mains, le visage de leur destin. Cela occupait une colonne de Paris Match ; petit reportage animé.

La magie de la couleur opéra

Et la peinture fut. Izis est le seul photographe que Chagall a admis auprès de lui lorsqu'il a peint le pafond de Garnier. Par ce reportage en couleur (les seules de l'exposition), Izis semble humblement rendre hommage à celle du peintre. Clef de la voûte : on découvre un bureau semé d'esquisses préparatoires, des ronds découpés comme autant de rosaces par un enfant, sortes de zodiaques aquarellés.

Frappant contraste de la main parcheminée, noueuse de veines et de déveines, et du trait en dessous, sûr, naïf, délié, plein comme les seins à peine soulignés de la femme qu'il vient d'esquisser. De la chemise à carreaux rouge et noir, et des lignes roses et bleues. Vient enfin l'atelier de réalisation qui se confond avec un hangar et la toile, avec une bâche.

L'onirisme tient le haut du pavé

Au centre de l'exposition, le plus vendeur (si l'on peut parler ainsi pour une expo gratuite) : le Paris de Doisneau, Ronis et Prévert (avec lequel il a beaucoup travaillé). Forcément, on s'y embrasse, mais loin de la foule, derrière un arbre et au pied du mur, entre cœur de pierre et tronc généalogique.

L'étreinte est redoublée par l'écrasement de la perspective. Plus colossale encore au pied des marches, le corps disparu dans les hauteurs du songe.

L'amour est à quai. Les vagabonds aussi, quand on accordait encore le droit au SDF d'être rêveur, espérant ne pas embarquer pour le grand voyage.

Forcément, il y a des bancs publics, mais on dort plutôt dessous que dessus, même après y avoir soigneusement adossées les béquilles à la verticale ; l'infirmité se tient digne.

On veille au grain et à l'ivraie, la jeunesse germe à côté d'un vieillard ivre. Assise sur le dossier, tout en jambes et en cheveux, coup de pied nu, la cuisse au vent, la jeune fille est pour le moins avenante – avenir dans le passé. On retrouve le même type de juxtaposition lorsqu'à la droite de celui qui drague, on repère la tête de celui qui pêche.

On ne baigne jamais deux fois dans la même Seine, le théâtre du monde continue de grouiller et tournez manèges. A vide. La photo comme une balle à blanc, enneigée, où sont amorties les chevauchées des fantômes.

Parfois un peu plus jeunes que morts, comme c'est le cas de ce couple âgé (la photo appartient à la série londonienne, mais la joie n'a pas à être confondue avec l'excentricité britannique).

Forcément, on croise des mômes. Je n'aime pas ces photos qui ne parviennent pas à être des portraits. Ferdydurke me les fait voir comme des êtres informes, qui ne sont encore qu'un amas de possibilités. Il leur faut encore être façonnés.

Ici, déjà, le monde s'estompe, et les voilà obligés de quitter leur enfance, les lieux qui s'effacent. Quand le flou aura récupéré sa netteté, ils auront grandi.

Dépassé l'infinité et l'informe : fait le deuil de l'indéfini. Reçu et développé une gueule.

Bientôt, on le prendra par le menton, il aura cessé de caresser ses bêtes pour l'être lui-même, et alors, mon lapin...

Forcément, il y a des bestioles : un chat qui aimerait confondre les pinces à linge avec des hirondelles ; un drôle d'oiseau qui rappelle la gravité de tomber amoureux (futilité que la passion donne des ailes).

Et puis des histoires intériorisées, des personnes qui deviennent des personnages. Du particulier à l'universel, et du général au particulier.

Devant cette photo, j'ai pensé successivement à ma mère, brune dans sa jeunesse de jeune fille, qu'aurait accompagné sa chienne Ninon, puis à Pénelope Cruz. Celle-là ne ressemble absolument pas à celle-ci (contrairement à une fille d'hypokhâgne qui était son sosie, ce à cause de quoi on n'a jamais retenu son prénom), mais la théâtralité de la pause a mis un temps à se développer dans son immobilité, à se révéler à la surface du papier. Peu après, j'ai vu Manuel Legris en forain au stand de tir à la carabine, et une kharré de mon année de khûbage, qui serait devenue une femme élégante et libre. Qui ne se formalise pas de ce que l'on remarque la réplique par le sein de son nez en trompette, et plus bas, écho atténué, le genou saillant légèrement.

Izis se sert de son don pour jongler avec toutes ces données et garder l'équilibre du rêve dans la réalité, petit personnage qui donne du sens même à quatre traits abstraits. Tout l'art de la composition sans compromis.

Cirque, huez, y'a rien à voir

Petite, j'aimais les contorsionnistes et les trapézistes, les animaux me laissaient plus ou moins indifférente selon l'éloignement de leur origine géographique, et je souriais poliment aux clowns . Plus grande, je trouve le cirque triste. Plus encore ces clichés pris en coulisse, en roulotte et en routine.

Prendre les reines

La dernière salle était consacrée à des reportages d'actualité « là où il ne se passe rien ». La partie sur Israël m'a parue trop idéalisée, idéal de vie où la communauté aurait fait voeu de pauvreté et de fraternité. De cette série, je n'aime que cette enfant moins farouche qu'hostile, la même dureté dans le regard que la pierre qu'elle tient à la main. On ne sait si elle construit une route, comme l'indique la légende, ou si elle menace celui qui voudrait se mettre en travers de sa route, son chemin.

L'autre série, plus fournie, relève tout ce qui indique qu'on a baissé la garde lors des préparatifs du couronnement de la reine. J'aime la photo, ou peut-être le titre des Oies du couronnement.

La malice a été poussée au point que les éditeurs ont du repêcher ailleurs une photo de l'événement proprement dit. On nous propose un parallèle avec Martin Parr – pourquoi pas, à condition de ne pas omettre pour cela l'humour d'Izis, plus tendre qu'ironique. Il pique mais n'épingle pas.

09:35 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : exposition, photo

Commentaires

Merci de votre visite sur mon blog ! Je trouve le votre très documenté...et espiègle à souhait!

Bon WE!

@

Écrit par : @line | 01 mai 2010

Je kiffe la photo avec le chat.

Tu sais s'il y aurait un catalogue de l'expo?

Écrit par : bambou | 01 mai 2010

@deline >> Je repasserai sûrement...

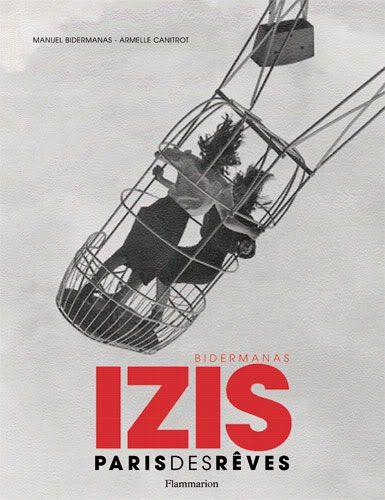

Bamboo >> Oui : http://www.amazon.fr/Paris-r%C3%AAves-Izis-Bidermanas/dp/2081228254/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1272872474&sr=1-1

Écrit par : mimylasouris | 03 mai 2010

Bon, je vois que pour le manège rien n'est encore perdu. Ouf!

Très beau.

Écrit par : aléna | 03 mai 2010

Les commentaires sont fermés.