11 février 2012

Orphée et hors de prix

Pour une critique des prix, lire le premier paragraphe.

Pour une critique des danseurs, lire le deuxième paragraphe.

Pour une critique du spectacle, lire les trois derniers paragraphes.

Mes élucubrations sont au milieu.

L'Orphée et Eurydice qui passe en ce moment à Garnier est signé à la fois par Gluck et Pina Bausch. Deux signatures prestigieuses, c'est deux fois plus de garanties monnayables. Dans sa grande mansuétude, l'Opéra n'additionne pas tout à fait le prix d'une place d'opéra et d'une place de ballet (l'opéra se veut démocratique, voyons) ; ça ne va pas plus haut que 180 €. Remarquez, tant qu'il y a des Japonais et des Russes pour acheter (aucun Pass mercredi soir), ils auraient tort de s'en priver. Surtout qu'avec seulement trois chanteuses solistes en plus du chœur et des décors sobres, on doit être loin des frais faramineux de certaines productions d'opéra – même avec le corps de ballet sur scène. J'espère au moins qu'ils douillent sévère en droits d'auteur. Je râle, je râle mais les pigeons que nous sommes, Palpatine et moi, sommes allés nous percher au troisième rang de la loge coincée entre le poulailler et les stalles. 25 € en lieu et place des 12 habituels mais au moins, on voit tout la scène. C'est-à-dire si l'on se tient debout pendant deux heures. Sans bouger, parce que le parquet craque au moindre transfert de poids. Outre la séance de gainage gratuite, cette place offrait tout de même deux avantages.

D'abord, c'est un test infaillible pour savoir si un danseur passe la rampe parce qu'il faut passer la rampe et grimper quatre étages. Alice Renavand passe jusqu'aux quatrièmes loges. Surtout dans son dernier solo en robe rouge où ses grands ronds de jambes éclatent et en jettent jusque-là.

© Laurent Philippe

Vous me direz, Alice Renavand, on le savait déjà. En revanche, je peux vous dire que Charlotte Ranson n'est pas jolie. A cette distance-là, sans jumelles, un joli minois ne sauve plus rien et elle n'en a absolument pas besoin pour être un Amour. Virevoltant, qui joue du coude, mutin. La robe claire dans la maison endeuillé de Bernarda ne faisait pas tout, elle n'a pas besoin de contraste pour être lumineuse. Jusqu'aux quatrièmes loges. Forcément, Audric Bezard, en tablier de boucher-Cerbère, me tape dans l'œil sans que je puisse savoir si sa carrure et mes hormones sont seules en cause. Le test est plus sûr mais moins favorable à Nicolas Paul, qui s'en sort avec une mention passable. A relativiser peut-être à cause du second « avantage » de ma place.

Si j'ai tendance à regarder de haut un ballet lorsque je suis installée à l'amphithéâtre, ce n'est peut-être pas en effet parce que je suis haut mais parce que je suis mal. Mon professeur de danse avait dit cette chose curieuse, qu'on l'on pouvait avoir des courbatures le lendemain d'un très bon spectacle. Il ne s'agit pas d'avoir été mal assis (à ce compte, tous les spectacles seraient bons vus de l'amphithéâtre) mais d'avoir assisté à une pièce dont l'intensité était telle que le spectateur est entré musculairement en empathie avec les danseurs. C'est moins absurde qu'il y paraît si, comme moi, vous vous surprenez parfois à faire sur votre siège de micro-mouvements violents et involontaires. Cela m'explique en tous cas pourquoi je reste de marbre quand je suis obligée de me statufier dans une position inconfortable (ah, les pieds qui ne touchent par terre que sur demi-pointe à l'amphi...) : contractés pour tenir la position, mes muscles tétanisés sont incapables de se contracter en écho aux mouvements des danseurs. Il faut être détendu pour que cette télépathie musculaire fonctionne.

A partir du moment où j'en ai eu l'intuition, j'ai essayé d'y remédier en contractant sciemment tel ou tel muscle, de manière à mimer les évolutions du soliste. Même en ne faisant que de très légers mouvements (laissez-moi fantasmer et croire que j'ai réussi à faire appel à mes muscles profonds), l'exercice est périlleux et implique d'avoir de préférence un parquet et un voisin qui ne craquent pas. Je remercie donc Palpatine – de m'avoir supportée, peut-être, mais surtout de n'avoir cessé de tournicoter son buste avec la régularité irritante d'un métronome : c'est d'abord pour cesser de percevoir ses mouvements toujours identiques et donc rarement en phase avec ce qui se jouait que je me suis décidée à bouger. Si cela a marché ? Je crois bien, la dernière partie m'a davantage touchée (à moins que ce ne soit le soulagement anticipé de n'avoir plus qu'une demie-heure à tenir debout ; je ne savais pas encore à l'entracte qu'un cocktail pour jeunes Aropeux m'achèverait sans rémission).

Tout de même... du premier acte, je garderai le souvenir du corps de ballet féminin endeuillé, magnifiquement vivant sous des robes noires transparentes (les bandes noires qui cachaient ou soulignaient les seins selon les modèles ont mis Palpatine en émoi, forcément, mais la danse ainsi incarnée était déjà émouvante en elle-même). Et la figure hiératique, pâle comme la mort et lumineuse comme une promesse de vie, de la mariée défunte qui trônait cependant aux Enfers.

© Maarten Vanden Abeele

[Seconde déséquilibrée, ouverte d'un côté sur demi-pointe, refermée par le cambré : désir brisé]

Du deuxième acte et de ses figures emmêlées aux fils des Parques (fils d'Ariane ?), j'oublierai l'espèce de miche de pain (et si c'était la creuse écaille de sa lyre ?) pour ne garder que les tours avec une main devant le visage – souffrance de l'interdiction de voir, déjà.

[Bras de haut en bas, main flex : c'est ainsi qu'est ensevelie Eurydice.]

Troisième acte, le chœur des umbras, ces âmes-ombres roses qui tourbillonnent comme de légères fumées, ne cesse de répéter une phrase qui résume le mythe à elle seule : elles descendent le buste (Orphée aux Enfers), embrassent une présence devant elles (étreindre Eurydice), l'attirent à elles, en imprègnent le parfum à leur nuque, et ramènent une simple bouffée d'air inconsistant, les coudes devant leur visage, dans une caresse qui se termine en geste de prostration (désolation d'avoir perdu Eurydice). Ce même geste du coude, qui était une divine coquetterie chez Amour... Traduire des gestes en mots est à peu près aussi élégant que de traduire Ovide en cours de latin, mais on espère que l'original n'en est que mieux rappelé. Surtout que des mots, il y en a déjà, que j'attrape à la volée... suchen... fühlen... Blick... nicht sehen... et que j'aurais aimé voir traduits sur le prompteur.

Le troisième acte pourrait n'être qu'une grande diagonale – du vide où Orphée et Eurydice tentent de s'éviter du regard. Mais le mythe veut que, lorsque enfin ils s'étreignent, elle s'éteigne. La chanteuse qui donne sa voix à Orphée dépose le corps d'Eurydice au-dessus de celui de sa chanteuse, en croix. Pina Bausch a tiré tout le parti du doublage : danseurs et chanteuses sont corps et voix, corps et âmes. Le corps d'Orphée peut ainsi rester prostré en fond de scène tandis que sa voix, propre à faire entendre sa peine, étreint le corps absent d'Eurydice, lequel écrase sa voix à jamais tue. On s'étonne après que les spectateurs entrent dans une bacchanale d'applaudissements et achèvent Orphée à mains nues, rougies d'avoir bien frappé.

17:29 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : danse, opéra, garnier

06 février 2012

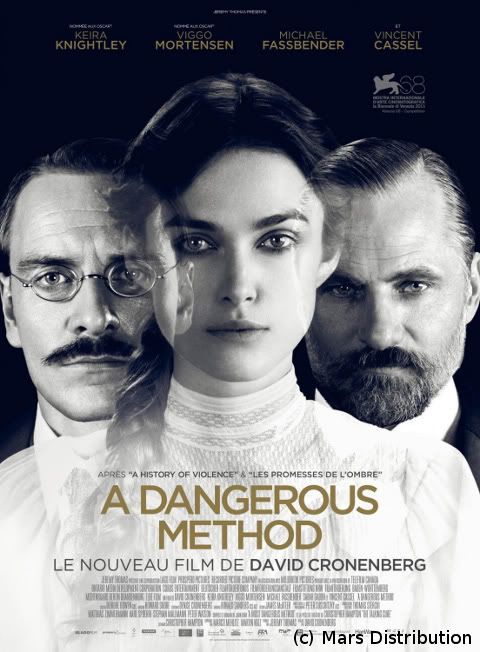

A dangerous method

Encore un compte-rendu qui a failli passer à la trappe parce que je ne sais pas par quel bout le prendre. Ce serait simple si A dangerous method n'était que l'histoire de Sigmund Freud et Carl Jung, et que l'histoire était linéaire, donnant un coup de vieux au maître dépassé par son disciple. On admet sans difficulté les limites de la psychanalyse, envisagée par son fondateur comme une science. Intuition de génie, interprétation intelligente, efficacité médicale, oui, sans conteste, mais une science ? Cela me fait penser aux chercheurs littéraires qui ne peuvent se satisfaire de sérieux, de pertinence et de rigueur, et veulent à tout prix que leur travail soit validé par le label « scientifique », comme s'il était synonyme d' « universitaire ». Les hypothèses de Jung dérangent Freud qui se retranche dans son système, dont la cohérence semble établie pour résister contre la critique davantage que pour répondre aux problèmes que l'on n'avait pas rencontrés lors de son élaboration. Quelque part se fait entendre la petite voix de Rouletabille s'adressant à l'inspecteur Freud Fred Larsen : « C'est un système bien dangereux, M. Fred, bien dangereux pour certains policiers qui consiste de partir de l'idée que l'on se fait de l'assassin pour arriver ensuite aux preuves dont vous avez besoin. »

Pourtant, tout comme l'inspecteur, Freud a ses raisons pour laisser dans l'ombre les pulsions mortifères. Cela pourrait être dangereux. Pour son statut (le docteur qui sait et soigne) mais il le pressent aussi, pour sa personne. Il s'en tient donc au plaisir car le plaisir est scandaleux mais il n'est pas dangereux – tout juste ennuyeux quand on se coltine déjà une famille nombreuse (frustré, le docteur Freud ? – non, il reprendra juste un cigare).

L'homme qui ne cherche que son plaisir, c'est un confrère que Jung reçoit comme patient et qui connaît le contre-transfert comme le corps de ses patientes – en l'absence de celles-ci, l'infirmière fera très bien l'affaire. Il embarrasse parfois d'un enfant mais n'a rien d'un fou furieux. Il dérange pourtant – la société bien-pensante, assurément, mais aussi le docteur qui se met à douter du bienfondé qu'il y a à ne pas suivre aveuglement notre propension au plaisir. Jung est séduit par le discours de son patient mais quelque chose en lui résiste, qui n'est peut-être pas uniquement dû à son éducation dans une certaine société. De fait, le patient disparaît ; il laisse une lettre demandant qu'on le fasse passer pour mort auprès de son père, comme si l'on ne pouvait à la fois être soi et tout au plaisir. Risque de dissolution de la société (tout ces enfants sans père...) et de son identité, qu'il faudrait à chaque fois abandonner : ce n'est plus de plaisir dont on croit entendre parler mais de pulsions.

Jung va faire l'expérience de ce que le désir n'est pas uniquement désir de plaisir. On arrive au cœur du film, à l'intrigue principale dont je n'ai pas encore parlé. Cela peut paraître paradoxal mais les intrigues secondaires sont essentielles car la charge compassionnelle de Jung et l'attente d'une romance par le spectateur sont si fortes qu'elles masquent la nature de la relation qui se développe entre le docteur et sa patiente. Il faudra l'aide de tout ce qui se passe à côté pour mettre progressivement cette histoire centrale de côté.

Sabrina Spielrein est une hystérique comme seul le XIXe siècle a su en produire. Amenée manu militari à l'hôpital, on se dit d'abord que Keira Knightley en fait un peu trop. Pourtant l'acharnement qu'elle met à détruire son image austenienne force l'admiration ; ses tics nerveux et ses grimaces simiesques en font une proie apeurée à défaut de laide. Assis derrière elle (qui ne fait donc face qu'à elle-même), Jung parvient au fil des séances à la traiter, c'est-à-dire d'abord à la traiter en personne saine d'esprit et non en débile mentale. Ce présupposé est radicalement à l'opposé de ce qui finit par me déranger, l'impression que la psychanalyse créé ou du moins maintient la névrose en cherchant toujours à la débusquer. À ce stade, cependant, l'analyse est efficace, elle permet à Jung de remonter à la racine du mal.

Suite à une promenade où il a dépoussiéré de quelques coups de canne le manteau de Sabrina tombé par terre et où celle-ci a brusquement été reprise de panique par ses tics, le docteur fait identifier à sa patiente l'origine de ses symptôme : enfant, elle était enfermée dans une petite pièce pour être battue par son père et c'est honteuse qu'elle a découvert le plaisir – ou plus exactement l'excitation puisque c'était loin d'être une partie de plaisir. La perversité qui vide les mots de leur sens (plaisir, souffrance ou excitation ?) et transforme le soulagement de la masturbation en automutilation honteuse nous laisse loin de la fessée rousseauiste. L'excitation est déjà un mécanisme fondamentalement étrange, réglé de façon arbitraire (pourquoi l'excitation se déclenche-t-elle face à une femme et pas un oiseau ou autre chose, après tout, se demande Kundera) mais si en plus cet arbitraire est déréglé, on n'est pas sorti d'affaire. Toute la sexualité de la jeune femme (vierge) s'est construite sur cette association du plaisir à la douleur et l'humiliation et le partage entre le normal et le pathologique s'avère plus difficile à opérer qu'on ne l'aurait cru. En témoigne ce geste que Sabrina ne cesse de faire, poing glissé entre les cuisses serrées, et que je ne comprends que lorsqu'elle avoue son excitation : j'aurais pourtant dû le reconnaître, c'est peu ou prou celui par lequel commence le pas de deux final du Parc de Preljocaj. Mais quelle ressemblance quand dans un cas le corps se rétracte et de raidit tandis que, dans l'autre, il se relâche et s'abandonne ?

C'est devant cette ambiguïté qui se propage à tout ce qui entoure Sabrina, Jung et Freud, cette ambiguïté plus proche de la confusion que de l'érotisme, que j'ai failli renoncer à entreprendre une critique (analyse serait malvenue, je suis totalement novice en la matière). Je ne sais pas si c'est une étrangeté mais elle est sans conteste inquiétante. Je me suis retrouvée à être toujours d'accord avec celui qui venait de parler le dernier ; cela avait moins à voir avec une quelconque dialectique qu'avec le manque de discernement qui faisait qu'enfant, je ne comprenais pas que la personne qu'on critiquait, à juste titre pensé-je, puisse être celle que j'avais à tout aussi juste titre bien jugée. Je voyais bien qu'aucun élément n'était faux sans comprendre que la vérité ne se trouvait qu'en les tenant ensemble ni imaginer qu'elle résidait précisément dans la résolution de la contradiction. Mais Jung en bave, à essayer de concilier ses vues sur Sabrina avec celles de Freud.

Ensemble (car pour porter plus loin la confusion entre analyste et analysé, la jeune femme se pique elle aussi de psychanalyse), Jung et Sabrina vont (se) chercher jusqu'à se perdre (dans une relation adultère, la femme de Jung étant enceinte de son amour). Ce dont ils ont l'intuition aboutit à une hypothèse radicalement opposée à celle de Freud : le désir ne serait pas une tendance vers le plaisir mais une pulsion de destruction. Et de vérifier cela par les travaux pratiques qui s'imposent, une petite séance de sadomasochisme.

On ne voit pas grand-chose mais ce n'est pas fausse pudeur si la caméra filme la scène par le biais d'un miroir. Sabrina, attachée (pour ne pas s'égarer ?), vient y chercher son reflet comme pour se retrouver, trouver dans son image l'occasion de se ressaisir, de se fondre avec cette image et non avec l'homme qui s'oublie avec elle.

J'ai été frappée par cette idée que la fusion, qu'on associe souvent à la création (un enfant, dans le cas des corps qui s'étreignent), soit aussi et avant tout une destruction. Ce qui explique pourquoi on a sacrément intérêt à faire attention avec qui (et non à qui) l'on s'abandonne – après la bien dénommée petite mort, il faut une personne de confiance pour nous ramener à nous. En l'occurrence, Sabrina et Jung ont beau être des êtres moraux, ils ne sont pas moralement assez fort pour s'arracher l'un l'autre à cette pulsion de destruction, dont ils ont entrepris ensemble l'exploration. C'est Jung qui va le comprendre et se faire violence pour se détacher de celle à qui il s'est attaché et qui l'entraîne vers les profondeurs. La patiente souffrira une fois encore, une dernière fois, c'est dans son rôle, et cessera enfin d'attendre la guérison de celui qu'elle met en position de la faire souffrir. Pour être guérie, il faut qu'elle cesse de chercher le docteur, comme si la psychanalyse ne guérissait que si l'on en sortait (en sortir, si proche de s'en sortir – preuve que l'analyste n'est pas un magicien, il ne découvre rien mais fait découvrir à l'analysé qu'il guide). Jung, lui, n'en sort pas indemne ; en tant que docteur, il s'est ressaisi, mais il a laissé une part de lui-même dans l'affaire. L'amour qu'il porte à sa femme et à ses enfants n'a jamais cessé d'être sacré pour lui et il est probablement un époux et un père heureux – mais un homme en proie à la dépression. Une méthode dangereuse, vous disait-on.

[La confusion des sentiments et des idées s'affiche d'entrée de jeu. Beaucoup plus réussi que la version italienne qui (g)lisse du côté de la simple séduction.]

[Il s'est si bien fondu dans son personnage que je ne me suis rendu compte qu'à la fin que c'était lui. Michel Fassbender, décidément.]

18:02 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma

04 février 2012

Ramène ton pom, Ravel !

[Orchestre de Paris, le 2 février]

Ma Mère l'Oye est introduite et, à sa suite orchestrale, Aurore, qui pavane sitôt levée, le Petit Poucet, la Belle et la Bête ainsi qu'une Laideronnette que je ne connais pas. J'aurais juré avoir entendu la harpe semer les cailloux mais comme j'étais persuadée que le frisson final du Jardin féerique était un rugissement de la Bête, peut-être faisait-elle déjà des plocs dans l'eau entre deux pagodes (Laideronnette est impératrice des pagodes).

Deuxième morceau et voilà que Philippe Aïche nous révèle un scoop : Droopy est tzigane ! Paparazzi, pas de flash, seules les castagnettes sont autorisées. Le premier violon promu soliste est si fougueux qu'il semble inaugurer une nouvelle manière de jouer : plutôt que de faire glisser l'archet sur les cordes, ce qui est d'un classicisme..., il fait coulisser le violon sous l'archet. Le lumbago, ça change de la tendinite, non ?

Paul Dukas se décarcasse mais l'apprenti sorcier fait toujours des ravages. D'abord, il renâcle. On tire un coup sur le fil. Pom. Pom. Pom pom. Pom pom pom pom pom... Le moteur a démarré, il est désormais trop tard pour l'arrêter ; dandinez-vous d'une fesse sur l'autre jusqu'à virer hors bord.

Vous avez valsé ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant, les altos sont là. Le reste de l'orchestre ? Il gronde à la cave, comme s'il voulait que les petits pieds qui s'agitent au-dessus de lui trépident et s'effraient qu'on les envoie valser. Mais le chef s'en défend et finit par le réduire au silence d'un coup de tapette à mouche. Les contrebasses auraient peut-être pu donner un coup de main avec leurs carquois que j'ai seulement découvert (« Oh, regarde Palpatine, les contrebasses ont des sacs à flèches, comme Robin des bois ! ») mais elles sont trop bonhommes pour être des archets et se satisfont pleinement d'y glisser les leurs.

Je ne sais pas si c'est par esprit de contradiction à Süskind mais les contrebasses me sont franchement sympathiques : alors que les violonistes regardent leur instrument du coup de l'œil, un peu méfiants, les contrebassistes s'y accoudent avec la confiance qu'ils accorderaient à un ami de comptoir, et les contrebasses le leur rendent bien, qui viennent swinguer sur leur épaule. Le violon est accessoire mode ; la contrebasse habille. La preuve : entre deux morceaux, elle repose sur un mini-portant. Et puis surtout, en faveur de la contrebasse, il y a ces ploum où l'archet râpe les cordes et en tire des copeaux de chocolats entre la baguette et les crins.

C'étaient peut-être des copeaux de parmesan, en y repensant.

21:45 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : musique, concert, pleyel