20 août 2011

Le Journal d'une femme de chambre, d'Octave Mirbeau

Une créature céleste diminuée par sa condition de femme de chambre et voici Célestine, aussi bâtarde que la focalisation de son journal, interne et haute en couleur par la narration*, externe par rapport à la société d'alors. Les dessous des maîtres sont étalés et, malgré leur amour de soie, leur lingerie morale n'est pas des plus propres. D'anecdotes piquantes en humiliations mordantes, Célestine fraye avec les bassesses des grands et moins grands de ce monde, lisière fangeuse où l'homme du peuple mal dégrossi retrouve l'humanité qui lui a été déniée de main de maître. On voit comment les élans de pitié peuvent rapidement se muer en haine lorsque l'on n'a plus la force de l'indifférence pour les mépriser également, ni celle de l'insouciance pour en rire. Célestine, de bonne nature, se divertit comme elle peut de leurs ridicules, jusqu'à l’écœurement. Et pour conserver un semblant de dignité, se donner l'illusion d'une revanche, elle agit parfois contre ses intérêts, dédaigne une place assurée pour prendre la placeuse en flagrant délit de proxénétisme et crache ses quatre vérités à la tête d'une maîtresse dont elle a relevé, jour après jour, les vices et les mesquineries. À patauger dans la boue, elle y voit parfois de l'or et l'on aperçoit alors la curieuse alliance de l’innommable et de l'admirable dont Genet a fait plus tard le centre de son art. Peut-être est-ce ici simplement dû à ce que l'amour, dès qu'il est physique, n'est plus considéré que comme un vice, fût-il revendiqué. De là à concevoir l'amour du vice et l'étendre au vol, viol et meurtre...

Sous la plume de Mirbeau, passent les scènes... Drôles ou effrayantes, c'est tout la société qu'elles mettent à nu et à vif, société d'une époque (portraits de Déroulède, antisémitisme autour de Dreyfus, cléricalisme contre l'école laïque... welcome back dans le programme de khâgne) et société humaine, trop humaine.

* La langue littéraire de Mirbeau a parfaitement su rendre le ton de la femme de chambre (qui se pique certes d'être un peu plus élevée que la moyenne de ses compagnes – cela aide à rendre plus crédible l'idée même du journal) sans prendre un tour argotique. Une surprise, cependant, lorsque Célestine arrive dans une maison où l'on est à la coule : j'ai cru faussement à quelque anglicisme cool.

10:08 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : livre, lecture

18 août 2011

La Danse océane, de Claude Pujade-Renaud

Ce roman sur la vie de Doris Humphrey, je l'ai acheté il y quelques années déjà. Je l'avais commencé au stage de Cabourg, je me souviens, après les cours, dehors, sur la pelouse plus très verte mais je devais l'être encore trop, verte, pour l'apprécier vraiment et ma lecture s'est effilochée avant longtemps. Je suis contente aujourd'hui de l'avoir oublié sur l'étagère du bas, ma pile à lire horizontale, puis de m'en être souvenue cet été, avec un peu plus de maturité. Car l'essentiel de ce roman n'est pas la biographie qu'il contient (ou même les biographies puisque l'on croise Ruth Saint Denis, Martha Graham, Charles Weidman et José Limon... tout un pan de la modern dance) mais celle qu'il met en œuvre, à laquelle il redonne son mouvement, si juste pour une danseuse chorégraphe. L'auteur est l'une et l'autre, ce ne pouvait être autrement, il faut être monté sur scène pour faire ainsi corps avec l'écriture. On oublie les mots comme on oublie les pas pour ne lire que la danse. C'est déjà assez rare pour être signalé, ni biographie d'écrivain ni roman de danseur. Mais il y a plus – ou juste assez : les relations entre le trio de créateurs au sein duquel vit Doris Humphrey, et avec sa mère trop longtemps maman ; les échos déformés entre la vie et l’œuvre, les réinterprétations de coïncidences, (psych)analyses a posteriori mais jamais psychologisantes ; les influences d'une école à l'autre, la transmission entre continuité et rupture ; la vie du corps dans la durée et la vieillesse ; le compromis contre le renoncement... la chute et le ressaisissement, qui sont toute la danse d'Humphrey.

Pour toute la finesse de sentiment, il faut le lire ; inutile d'essayer d'en faire un condensé. Il y a néanmoins un aspect qui m'a particulièrement frappée par la franchise qu'il y a à l'aborder et par la justesse avec laquelle il l'est : le rapport entre danse et sexualité. Il me semble qu'on y comprend pourquoi cet art sensuel par essence, souvent vecteur d'érotisme pour le spectateur, n'est pas envisagé par le danseur en regard avec la sexualité, voire en est totalement coupé ; pourquoi, en somme, il y a un corps qui danse et un corps qui désire, distincts même si celui-là gagne à être confronté à celui-ci.

Maîtrise de l'emprise...

« Doris reste souvent choquée par les mœurs faciles de certaines condisciples. Pauline tente de l'assouplir :

Ne te défends pas, Doris, on danse aussi avec ça...

Ça ? Pauline semble déjà connaître. Doris préfère engouffrer l'essentiel de sa sensualité dans la danse. Sur scène, a-t-elle l'impression, rien ne la menace, et surtout pas la possessivité maternelle. Le rideau s'ouvre. Des hommes la regardent, apparemment offerte, mais c'est elle qui va les posséder. Elle sent les regards s'ériger vers elle dans l'ombre de la salle. Elle les tient à distance et défie le public, ce monstre ocellé d'yeux qu'elle aime apprivoiser puis subjuguer. Oui, faire vivre son immobilité compacte, lui imposer sa propre respiration ! Parfois il n'est plus qu'un troupeau de moutons aux têtes dodelinantes. Elle le provoque par un équilibre audacieux, le pénètre d'une enjambée, l'enveloppe de ses tours moelleux, le capture jusqu'à ce qu'il se délivre dans les spasmes des applaudissements. Elle salue et refoule une vague tristesse de n'avoir pu lui communiquer d'autres mouvements que ces frappes bêtement répétitives des mains. » (p. 30 - la pagination renvoie à l'édition poche d'Actes Sud, "Babel")

« – Il te faudrait un homme, à présent.

Somnolente, Doris sursaute :

– Un homme ? Pour quoi faire ? Je suis très bien ainsi ?

– Pour danser mieux, ou du moins autrement...

– Quelle idée bizarre ! Si je parviens à m'améliorer, ce sera par un travail acharné.

[…] Elle n'a pas bien compris si son amie a voulu parler d'un partenaire pour la scène ou pour l'amour. Ou pour les deux ? Ça, jamais ! elle se refuse à pareil mélange, ses muscles et ses pensées tressautent de fatigue, elle s'angoisse : Pauline aurait-elle voulu suggérer que Doris atteindrait maintenant un plafond en tant qu'interprète ? » (p. 31)

« Les eaux mêlées de la danse et de la musique les unissent d'une coulée tellement plus intime que toute caresse. » (p. 43)

« […] elle savoure le plaisir du mouvement avec ce partenaire attentif. Leurs corps, lui semble-t-il parfois, se pénètrent à distance grâce à la sensualité partagée des rythmes et des respirations. Ils se rapprochent, basculent l'un vers l'autre, se nouent et se détachent avec délicatesse, se cherchent et s'accordent à nouveau dans une pulsation unique. Doris perçoit dans son dos, sans que Charles l'effleure, la caresse du tour qu'il achève et à la fin duquel elle s'appuiera sur lui, confiante, pour aspirer son énergie et rebondir. Charles pressent et soutient chez Doris la montée de l'excitation qui va l'amener au sommet d'un saut. Il l'aide à en amortir la retombée et ils repartent ensemble, étirant les mêmes lignes, déroulant la spirale qui les aspire l'un en l'autre. Soudain ils se séparent, parcourent l'espace, comme perdus, à longues enjambées, et se retrouvent face à face, éperdus, dans la proximité charnelle des souffles.

Doris se doute qu'elle ne peut se permettre avec lui cet érotisme sur la scène inépuisable de la danse que parce que l'espace étroit d'un lit leur est interdit. » (p. 53-54)

« […] Julia est sensible à leurs minceurs vibrantes, si bien accordées. Trop bien ? Saisie d'un doute, elle essaie de sonder Pauline avec une maladresse qui se prétend discrète dans l'insistance. La verdeur de la réponse scandalise Julia sans la rassurer :

Vous savez, ils font peut-être davantage l'amour en dansant que s'ils le faisaient pour de bon... »

« Doris éclate de rire : elle a tellement bien établi un clivage entre une sensualité inséparable pour elle de la danse et une sexualité repoussée à l'arrière-plan qu'elle ne peut imaginer que l'on subodore une liaison entre elle et son partenaire. » (p. 63)

La danse, parfois : « une fougue ou un moelleux dans le mouvement qui ne doivent rien à l'affectivité humaine, cette mélasse indigeste » (p. 71)

« Elle s'efforce de ne plus penser à une scène récente. Une plage isolée, la tiédeur du sable, la tiédeur plus douce encore de la peau de Wesley, les odeurs denses d'une végétation gorgée de sensualité. Doris s'était sentie sur le point de s'abandonner au rythme imposé par un autre corps. Pourtant, derrière le visage tendu de Wesley, elle contemplait la dérive dansante des nuages ? Au-delà de ce souffle masculin, trop haletant,, elle écoutait la rumeur souple et maternelle des vagues. Elle aurait souhaité les rejoindre. Elle pressentait trop bien la précision répétitive des gestes à venir alors qu'elle aurait voulu se fondre dans cette houle proche. Si l'amour avait pu devenir cette danse marine, celle que la musique ou l'océan déroulent dans une respiration inépuisable... Doris s'était dérobée. » (p. 73)

Comment un corps maîtrisé peut-il s'abandonner ?

« Lors d'une visite au temple de Konarak, elle est bouleversée par la crudité des sculptures érotiques. Émerveillée et révulsée en même temps, elle découvre que rien n'empêche l'alliance de l'art, du sacré et de cette danse de la sexualité qui anime ces pierres depuis des siècles : sexes dressés, mains fouineuses, bouches avides. Non, rien ne l'interdit, sauf elle-même en son for intérieur, sauf sa peur. Mais quel rapport entre les attouchements grotesques du Tchèque tripoteur de Chicago et ces hauts reliefs à la fois cosmiques et impudiques ? Les mêmes gestes, pourtant. Les mêmes, également, ceux tentés par Wesley. Aurait-il su l'entraîner dans une bacchanale similaire ? Qu'a-t-elle fui, manqué ? » (p. 78-79)

« Elle est maintenant la femme d'un homme, un bouleversement d'une lumineuse évidence. Son corps est fait pour l'amour et non plus seulement pour la scène. Un corps qui trouve à présent son ancrage dans les pulsations du sexe et parvient à éprouver au rythme d'un autre le même éclatement dissolu que dans le mouvement. Ce qu'elle avait voulu maintenir séparé s'est enfin relié. De la révélation de cet accord Doris ne dit rien à Pauline, pas plus qu'elle ne lui parlait autrefois de ses réticences secrètes. » (p. 186)

Un corps d'autant plus maîtrisé qu'il sait se ressaisir dans l'abandon...

Solo Deux Thèmes extatiques : « Avec son corps de danse, si bien maîtrisé, elle met en scène ce corps de chair qui lui échappe pour l'essentiel : l'instant dionysiaque où le danger de destruction rejoint la plénitude de la fête. » (p. 192)

… la maîtrise et l'abandon, miroir de la chute et du ressaisissement. Et l'on peut continuer à aimer et à danser, encore, en corps.

J'espère n'avoir pas rendu mon choix réducteur (chacun ses thématiques obsessionnelles) et que les longs extraits ont laissé apercevoir toute la finesse de Claude Pujade-Renaud.

23:53 Publié dans Souris de médiathèque, Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lecture, danse

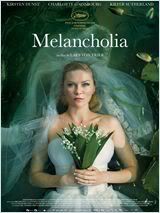

Si tu t'appelles Melancholia

Il y a des films que je vais voir pour leur affiche : Kirsten Dunst déguisée en Ophélie suffit à me former un préjugé favorable. Sans me donner plus de précision, le prologue prolonge cet effet d'affiche avec des instantanés figés dans l'éternité, qui sembleraient de simples ralentis si quelques filaments de cheveux, de crinière ou de brindilles ne venaient suggérer par leur rythme un autre système de pesanteur. Les images immobilisées de succèdent sans qu'on puisse établir de lien logique ou métaphorique entre elles : deux planètes qui se tournent autour, une mariée empêtrée dans des lianes qui la ligotent, trois personnages plantés devant un château et deux lunes, un cheval à la chute majestueuse, la mariée-Ophélie de l'affiche et une petite planète qui rentre dans une grande comme une gamète lors de la fécondation. La fascination est établie et il faut qu'elle soit bien forte pour diffuser sa lumière tout au long des deux longues heures qui suivent.

Après ce prologue de toute beauté céleste, on devient beaucoup plus prosaïque. Une limousine beaucoup trop longue pour les petits chemins qui doivent mener les mariés à la demeure familiale avec golf annonce la comédie de mœurs, qui embraye à la limite de la comédie romantique, juste après le mariage. Sauf que cela va de mal en pis lorsque l'on s'aperçoit que la mariée, qui passe d'abord pour fantaisiste et capricieuse, baisse peu à peu les bras devant le bonheur. Ses accès de mélancolie sont tout ce qu'il y de moins romantique mais ces poses de dépressive me font languir et je suis soulagée lorsque s'annonce une seconde partie à ce film qui s'étiole. Après les malheurs de Justine, on espère que la figure de sa sœur sera effectivement plus Claire. Justine-Ophélie s'enfonce de plus en plus dans la mélancolie tandis qu'une planète éponyme, Melancholia, fonce droit orbitalement sur la Terre, à la grande angoisse de Claire que son mari astronome amateur ne parvient pas à calmer. La comédie de dépression a laissé la place à une fin du monde. Le huis-clos de la demeure écarte la tentation du film catastrophes et leur absence même aurait du m'avertir de ce que le cours des choses ne pouvait pas être bouleversé mais seulement détruit. Justine sait d'instinct que c'est la vie même qui va disparaître avec la Terre. La fin est non seulement inévitable mais totale, et la seule question est de savoir comment donner encore un sens à la vie lorsque ce n'est plus la mort d'un individu ou même d'une civilisation qui s'annonce mais le néant de toute vie. Soit prescience de la fin du monde, soit conscience aiguë de la vanité de toute chose, Justine a déjà renoncé depuis longtemps. Contrairement à sa sœur affolée, à la folie, elle devient d'autant plus sereine que la fin est imminente, ménage à son neveu de toute façon condamné une fin apaisée – humaine dans son inhumanité même. Le renoncement, échec dans la vie, devient sagesse à l'instant de la mort – Claire elle-même ne trouve-t-elle pas un air amical à la grosse planète ?

Comme la fin s'anéantit, Melancholia nous ramène à la mélancolie, qu'elle a grossie jusqu'à la tumeur. L'assimilation de la maladie à la planète destructrice nous fait sentir qu'aller jusqu'au bout de la vie, pour le mélancolique/dépressif, c'est le bout du monde. Elle nous laisse aussi entrevoir ce qui autorise un pendant à la pathologie à travers Claire, qui redoute moins sa mort que la mort, totale, par laquelle son fils est privé d'un monde où vivre : la mort n'y est pas envisagée comme le néant, elle n'empêche pas une forme de continuité, de transmission et, loin de détruire le sens (signification) de la vie, elle le lui donne (le sens-direction). Mais le film insiste tant sur la lucidité du mélancolique (Justine « sait les choses » – y compris le nombre de haricots versés dans une bouteille – et Melancholia baigne le paysage de sa clarté comme s'il s'agissait de ses lumières) qu'on en vient à douter si ce n'est pas le bien-portant qui serait aveugle (lorsqu'elle espère qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers, Claire ressemble un peu à une dévote obscurantiste qui prierait pour une vie après la mort). Le malaise vient de ce que le film s'achève sans qu'ait retenti l'exclamation : « Mais quoi ! ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. »

Tant que l'on reste pris par l'esthétisation très forte du film, celui-ci dérange ; lorsqu'on le tire au clair, sans clair de lune, c'est la complaisance du réalisateur avec la maladie. Voilà, je crois, ce qui m'a déplu et m'a prodigieusement ennuyée dans ce film pourtant très intelligent. C'est aussi paradoxalement ce qui fait sa force : je n'ai résisté à l'envie de partir que parce que se découvraient des échos au magnifique prologue, qui promettaient une élucidation plus complète à mesure qu'on en retrouverait toutes les images. Les dix premières minutes sont les plus belles du film qui ne tient ensuite que par là, jusqu'à une dernière image très appauvrie où Melancholia ne connaît plus aucune condensation poétique et enfle jusqu'à déborder et annuler le cadre. Curieux decrescendo : tout est dit dès le début, il n'y a plus que la peine à prendre de raconter, d'expliquer dans le détail. Mais après tout, ce decrescendo est aussi celui de la vie qu'il nous faut tout entière pour comprendre ce qu'on sait dès le départ, que l'on est mortel.

Bref, armez-vous de patience si vous n'êtes pas amoureux du visage de Kirsten Dunst.

[La coïncidence du découpage prologue + deux parties avec trois genres différents est devenue une évidence à partir de là (excellente mise en perspective à aller lire - excellent blog de manière générale) et j'espère ne pas avoir fait ici d'emprunts inconscients.]

01:11 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, film

09 août 2011

La souris fait un brownie

(à la noix)

Pour 35 parts. Hein ? Je promène mes yeux hagards sur la fiche recette. Dernier point : « Présentez-les avec le café. » Et puis quoi encore ? Un café gourmand ? J'ai des gourmands, oui, mais à nourrir, pas à faire digérer. Préparation : 15 min. Cette recette est mensongère. Cuisson : 15 min. Chaque chose en son temps.

Ingrédients. 200 g de chocolat noir Lindt, c'est bon. 100 g de cerneaux de noix, c'est tout juste ce qu'il restait dans le placard. 150 g de beurre ramolli – liquide. Visiblement la puissance du micro-onde aurait suffi à faire fondre une barquette congelée depuis six mois. 150 g de sucre en poudre. Yeah, daddy. 3 petits œufs. Je jette un regard louche à ma mini-douzaine et isole les trois moins gros. 50 g de farine. 2 pincées de cannelle. Ça sniffe bon.

Concassez grossièrement les cerneaux de noix. Réservez. Je suis effectivement sur ma réserve, les noix ont une drôle de tête et c'est quoi ce petit velouté bleu, là ? Je goutte un bout qui n'a pas l'air trop mal et le goût n'est pas terrible. Bon, pourries. Quinze minutes plus tard, je reviens avec deux petites boules de pain aux noix, justement (pour en faire des hérissons avec les mini-brochettes tomate-cerise mozzarella), du Lysio 6 (parce que le pouvoir abrasif de la noix m'a rappelé que j'avais un aphte) et... des noix de pécan (on va dire que la plus-value justifie le contretemps). Concassez grossièrement les cerneaux de noix. Pas trop grossièrement quand même, ce sont des cerneaux de noix de pécan, n'oublions pas la particule de noblesse. Réservez. Coupés en quatre, n'y voyez aucun lien avec mes cheveux. Préchauffez le four sur thermostat 6 (180° C). Bah voyons, comme ça le four aura fait bip-bip que le chocolat ne sera même pas fondu. C'est pour les coyottes, cet ordre-là. J'enchaîne plutôt : Beurrez soigneusement un moule à gâteau ou un plat rectangulaire de 20 x 28 cm. Je ne sors pas le mètre mais à vue d’œil, je dirais que c'est assez kif-kif avec une feuille carreaux Séyès de 21 x 29,7. Cassez le chocolat noir en morceaux. Je m'en lèche les doigts. Faites-les fondre au bain-marie, ou au micro-ondes à puissance moyenne. Lissez-le. J'ai dégraissé le micro-ondes, je ne me ferais pas avoir deux fois. En plus maman-reine des gâteaux a dit : le bain-marie, c'est mieux. Je teste deux formats de casseroles puis deux niveaux d'eau, m'y reprends à dix fois pour embraser une allumette biscornue et je mets les gaz. Maintenant, avec deux instructions d'avance, j'allume le four. Dans une jatte un saladier, quoi, mélangez vivement ah, ça y est, c'est ma partie *bourrine power* le beurre ramolli fondu avec le sucre et les deux pincées de cannelle. Cela se passe plutôt bien après avoir donnée la becquée au paquet de sucre qui s'est déversé un peu vite. Incorporez 1 œuf même pas de coquille tombée dedans, héhé, puis un tiers de la farine. Un tiers, un tiers, j'en mets un peu, quoi (encore mieux dans les chouquettes : mettre un tiers des œufs, 1/3 des 4 œufs – légèrement battus, c'était l'astuce). Fouettez bien l'ensemble. On pourrait confondre ma fourchette avec un batteur électrique. À peine ai-je le temps de me vanter à moi-même qu'un bruit bizarre me fait me retourner en catastrophe : Marie fait déborder l'eau du bain. Je soulève le bidule avec une serviette un torchon, baisse le feu et reprends à Fouettez bien l'ensemble. Incorporez les 2 œufs restants puis le reste de farine, toujours en fouettant nan mais, j'ai besoin de mes deux mains pour casser un œuf, moi, la préparation doit être parfaitement lisse et homogène. Et le chocolat, il a une tronche homogène, aussi ? On dirait mes abdos après un mois sans faire de sport, on discerne des carrés seulement parce qu'on sait qu'il y en avait à l'origine. Bon, retournons fouetter. Le four fait bip-bip. Quoi, déjà ? Bon, je fouette. Ayé, la préparation est archi-homogène. Incorporez enfin le chocolat noir légèrement tiédi. J'ai coupé le feu il y a trois minutes, on considérera cela comme tiédi ; non, non, ça ne brûle pas les doigts à travers le torchon, juste un peu quand on se contorsionne pour attraper la maryse et racler le bol. Incorporez enfin le chocolat noir fondu légèrement tiédi puis les cerneaux de noix concassés. Je remue mais quand comment sait-on si l'on a obtenu une répartition équilibrée des cerneaux de noix concassés ? Versez cette pâte dans le moule. Hum, c'est normal qu'il n'y en ait qu'un fond et que cela couvre à grand-peine la surface du moule ? Il n'était peut-être pas de 20 x 28 cm. Je suis bien embêtée, c'est que j'ai des bougies à planter dedans, moi... ça lève un brownie ? Égalisez la surface. Placez au four puis laissez cuire 15 min. Conseil. Le brownie devant être à peine cuit, une lame de couteau plongée au cœur de la pâte zut j'ai une balafre en plein milieu du gâteau doit en ressortir légèrement marquée. Je déteste les adverbes culinaires. Toutefois, si la pâte coule sur la lame, prolongez la cuisson entre 3 et 4 min. Que faire dans un cas si contraire ? J'ai de la pâte sur le couteau mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle coule, ce serait plutôt un morceau ; d'ailleurs c'est le couteau qui a servi à découper bien inutilement le beurre en morceaux, peut-être la graisse a-t-elle provoqué une adhérence supplémentaire ? En plus, je tergiverse depuis une bonne minute, alors ce ne doit plus être collant. Mais si ce n'était pas déjà collant, alors c'est limite trop cuit ! Je me précipite dans le four et en ressors le gâteau. Alea jacta est. La souris a fait un brownie.

Et maintenant, elle va faire des chouquettes.

14:08 Publié dans La souris-verte orange | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cuisine, recette, morfale power, boulet power