30 mai 2011

Père Castor, bricole-nous une histoire

Ou tous les rongeurs ne sont pas des amis (pour rappel, je suis une souris et ce post est un spoiler géant - pour un post sans spoil à gratter, c'est par là).

Le dernier film de Jodie Foster n'est pas spécialement complexe mais son déroulement linéaire ne tombe pas à plat. The Beaver, c'est la peluche-marionnette que Walter sauve de la poubelle lorsque, sa femme l'ayant mis à la porte pour cause de dépression chronique, il se débarrasse de ses affaires avant de se débarrasser de lui-même. Évidemment, se pendre par la cravate à la tringle du rideau de douche n'est pas la manière la plus efficace de se suicider (petite pensée émue pour Ephreet, dont l'avatar s'était pendu à un arbuste : Stupid people never die). Cette farce morbide marque la sortie de l'apathie et introduit le rire dans le film. Bourré et bourru, Walter s'admoneste via la marionnette et, lorsqu'il a cessé de faire la marmotte, on le retrouve encore castor au poing, promu au rang d'objet transitionnel.

Et voilà Walter qui reprend du poil de la bête, sous l'œil amusé de son fils cadet, et affligé de son aîné. Le spectateur est un peu comme sa femme, Meredith, qui ne sait plus trop si c'est du lard ou du cochon, le castor ou Walter : tantôt on se laisse prendre au jeu du ventriloque, tantôt on voit un homme ganté d'une marionnette. Le comique repose sur ce principe de fusion/dissociation et cela donne lieu à quelques scènes tout à fait réussies, comme lorsque Walter se pointe ainsi à l'usine de jouet dont il est le patron ou lorsqu'il renverse sa femme dans un cambré de tango et lui colle le castor dans la bouche. En effet, la bestiole censée donner un coup de main s'invite jusque dans le lit du couple, où il partage les halètements de Walter. Alors qu'on était passé de l'apathique au rire, celui-ci de grinçant, puis joyeux devient jaune et insensiblement, on glisse dans le pathétique, on s'y enfonce encore plus profondément qu'avant, jusqu'à ce que cela devienne dramatique.

Le castor devait aider à faire sortir le nouveau moi de Walter - il l'en a carrément extrait : la pulsion destructrice du suicidaire revient sous forme de schizophrénie aiguë. Le jeu est fini et forcément, cela ne peut pas bien finir. Le fils aîné, lui-même improvisé thérapeute de la fille dont il est tombé amoureux, finit par se faire avouer (un peu comme se faire vomir) que le « tout ira bien » est un mensonge. Mieux vaut faire sortir le mal, certes – le barrage du castor empêche le pus de s'écouler – mais à condition de savoir qu'on ne s'en débarrassera pas d'un coup de meuleuse ciseau, on ne renie pas impunément une partie de nous-mêmes, fût-elle celle de nos échecs – on continue pour être encore quelqu'un même si l'on ne pourra plus jamais être celui qu'on a été. J'aime bien la manière dont le film est bouclé par la voix-off : on commence sur une image d'un homme déprimé et on finit sur celle de Walter, similaire mais sans qualificatif – qu'il soit quelqu'un sera déjà bien. Cela ne finit pas bien, cela finit mieux.

20:26 | Lien permanent | Commentaires (0)

22 mai 2011

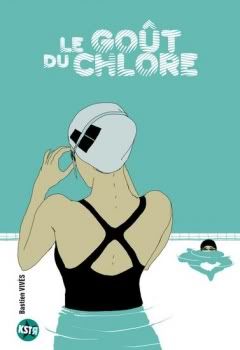

La première tasse de chlore et autres menus déplaisirs

Le Goût du chlore est à la BD ce que Les Triplettes de Belleville sont au dessin animé : le muet rendu éloquent. Au bout de quelques planches grâce auxquelles Bastien Vivès nous épargne la question de savoir si les personnages sont privés de l'usage de la parole, on plonge dans le grand bleu vert – piscine oblige – pour ne plus ressortir de cette ambiance de chewing-gum à la chlorophylle (à mastiquer lentement, donc). Malgré le peu de paroles, cet album ne se lit pas particulièrement vite : il faut laisser à chaque case le temps de résonner du vacarme inarticulé des piscines, ou du silence bruissant de l'apnée, silence des amants avant qu'ils ne se touchent, silence dans lequel la galipette d'une nageuse confirmée redevient fœtus ; voir dans la page entière de vignettes de verrière la monotonie du dos crawlé, et la solitude du nageur, bras gauche dans une case, bras droit dans la suivante. L'auteur a du passer autant de temps avec des lunettes de plongée sur le nez qu'un crayon à la main pour que se retrouvent les lignes d'eau – troubles pour les parties du corps immergées, effilées et précises pour les adeptes de la natation, pataudes pour le barboteur qui éclabousse tout le monde, sveltes et musclées pour celle qui (avec le même maillot Arena que j'avais autrefois) fascine le personnage principal de la BD, condamné à la piscine par son kiné.

Il faudrait être aveugle pour ne pas tomber amoureux, ne pas suivre les mouvements du corps devenus danse – car, bonnet banc et blanc bonnet de bain, c'est encore de danse qu'il s'agit (encore ou déjà, si l'on prend la perspective de l'auteur plutôt que de ce blog). Il n'y a de longueurs que si l'on ne prête pas attention à cette caresse répétée de case en case, ce corps réfracté sous toutes ses facettes. Il n'y a pas d'histoire, s'est plaint celle à qui je l'ai empruntée. Ce n'est pas exact : il n'y a pas l'histoire à laquelle on s'attendait. J'aime ce genre de déception, où l'on est finalement moins déçu que contré. Comme dans Joueuse, où j'avais été reconnaissante à Caroline Bottaro de ne pas faire tomber Sandrine Bonnaire dans les bras du joueur qui l'avait initiée aux échecs ; leur unique scène d'amour est passée sous ellipse, concession discrète à la dynamique narrative qui impose un dénouement à la relation intense et intime qui s'est nouée tout au long du film. Le spectateur/lecteur peut être comblé sans que le personnage le soit – c'est aimer le désir.

13:04 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bd, livre

20 mai 2011

Coups de soleil et de cymbales

La Barque solaire. Je ne sais pourquoi, ce titre magnifique me faisait penser à Quignard et Bonnefoy. Pourtant, s'il fallait le rapprocher d'un poète, ce serait de Nerval, à cause de son « soleil noir ». Parce que cette composition de Thierry Escaich est plus éclatante que lumineuse. La barque s'est probablement égarée aux abords du lac Averne, et l'église que l'orgue fait surgir à l'esprit dérive rapidement en maison hantée. Barbarie toute musicale pour l'organiste qui fait des pieds et des mains pour que vogue galère : accroché à son banc, il appuie des pieds sur des lattes comme s'il cherchait à garder l'équilibre, tandis que le boys band des contrebasses tangue. Et ça marche : vous êtes embarqué, le quart d'heure est passé.

On débarque sur un concerto de Dvořák. Gautier Capuçon s'avance muni de son violoncelle au très long dard et s'installe, cheveux longs gominés, queue de pie rejetée et jambes écartées. Serait-il vêtu d'un jabot et de poignets en dentelle qu'il serait suffisant dans un salon du XVIIIe. Mais il tient conversation avec son violoncelle, décidément un instrument dont j'aime la belle gravité. En rappel, on nous gratifie d'un ter plus allègre, facétieux même dans sa conclusion : après avoir dûment agacé sa femme-instrument unijambiste, le capucin râpe son violoncelle comme si le morceau était de gruyère.

Pour la symphonie n°3 de Saint-Saëns, le chef d'orchestre, de majordome se fait maître d'hôtel et nous sert un de ces mets où la profusion des ingrédients est si bien tamisée qu'ils ne se laissent pas deviner. On sait juste que c'est raffiné et qu'on s'en régale sur une grande nappe blanche, dans le glissement discret des flûtes et des couteaux à poisson. Voilà comment, en vertu de la loi des contrastes et de l'harmonie universelle, on se retrouve une cuillère à la main pour pigousser dans une assiette « tout chocolat » en compagnie d'un burger savoyard (comprendre le cousin de Palpatine).

21:13 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, pleyel

Comme au feu d'artifice

Les gens sont rassemblés dans le noir, lèvent la tête et poussent des oh ! et des ah ! émerveillés à chaque explosion. De virtuosité et de joie, s'il est vrai que le Don Quichotte du Bolchoï est un véritable feu d'artifice. Ah ! Ossipova s'est littéralement jetée à la renverse dans les bras de son partenaire. Oh ! Ivan Vassiliev la lance à bout de bras dans les portés en écart. Et quand il enchaîne des sauts qui ne doivent même pas avoir de nom tellement ils en combinent de différents, on ne peut retenir un petit rire. Ce pourrait être une démonstration de technique insolente, mais la virtuosité n'est que l'échappatoire d'une énergie folle. Fougueux, éclatant, magnifique, formidable... vous pouvez prendre tous vos adjectifs, bien les malaxer et en faire une petite boule que vous jetterez sur scène pour qu'elle soit à nouveau envie (en un mot comme en deux). Voyez-vous, je crois que je suis devenue un peu amoureuse de cet artiste. De son passage aux étés de la danse, j'avais gardé le souvenir d'un réjouissant bourrin au regard fou de Courbet et aux cuisses en ballon de rugby ; je n'avais pas remarqué à quel point il est BEAU (à prononcer « bo », avec une explosive, comme si c'était un juron – de fait, j'ai souvent tendance à en ajouter un à cette exclamation : « Il est beau, bordel !»). Ni qu'il pouvait faire paraître de la finesse, comme ses jambes en collant noir. Il s'amuse, sa partenaire le provoque, ils s'aiguillonnent l'un l'autre. Leur danse est exultation. Après sa première diagonale, A. me demande si Vassiliev est remboursé par la sécurité sociale. C'est vrai qu'il mettrait une dépression KO en deux temps levés trois mouvements. Ossipova est aussi une folle furieuse : elle attaque sa diagonale à coup de sauts de chats balanchines et ses glissades se transforment en sauts écarts. Pas étonnant qu'elle ouvre la bouche dans ses temps de flèches qui explosent, paumes ouvertes, vers le ciel : rien que de parfaitement jouissif. C'est toute sa danse qui est un cri, désir et joie à l'état pur. Et quand ils dansent au premier acte dans un cercle d'une foule enthousiaste, je pense aux cercles qui se forment autour des danseurs de hip-hop. Voilà de la danse, par-delà le « classique » dont on ne sait plus trop ce qu'il est quand il est si bon. J'ai retrouvé au centuple l'entente complice dans laquelle nous avions répété une version simplifiée de Don Quichotte lors de mon stage aux Etats-Unis, où l'on se sentait appartenir à un groupe (et les fous rires qu'on cachait sous les éventails lorsque l'un des matadores murmurait sous cape un juron français qui lui plaisait particulièrement, parfaitement incongru, sans raison autre que nous faire rire par son accent, fiiiis de pioouute).

Toute la troupe est incroyablement vivante. Si jamais on ne m'offre pas Vassiliev pour mon anniversaire, devant qui je pourrais m'assoir et battre des mains en criant « encore ! encore un tour de manège », je veux bien le toréro qui se déboitait le bras dans le maniement de la cape et glissait sa main le long du bras levé puis du buste de sa partenaire comme s'il dansait le tango. D'une manière générale, lorsque tous les toréros avancent à petites foulées, bras raide en métronome, je suis prête à comprendre l'attrait que je n'ai jamais trouvé aux uniformes. On en aura confirmation à la sortie des artistes : la beauté slave n'est pas un mythe. Même en jean de beach boy des années 1980, les garçons sont canons. Et les filles seraient presque toutes mannequins si elles savaient faire les potiches. Je me délecte à regarder la soliste en orange (*orange power*) et ne suis pas la seule : avec A. nous chaussons nos jumelles quasiment en même temps à chaque fois. Nouveau rire. Pour finir le tour des solistes, il faut la fascinante danseuse aux cambrés de contorsionniste-illusionniste et l'adorable Cupidon, qu'il faudrait nourrir de toute urgence si on veut avoir une chance de la revoir lors de la prochaine tournée du Bolchoï. Et oui, un Cupidon, parce qu'on a calé une apparition en songe de Dulcinée dans le deuxième acte. A. a raison de dire que « c'était une bonne idée de mettre un acte blanc ». Don Quichotte est un joyeux fourre-tout : de l'espagnolade, et avec ça ? Vous me mettrez un peu de Tsiganes et de créatures romantiques. Parce qu'il ne faudrait pas oublier complètement la couleur locale, l'acte blanc sera seulement délavé, avec des tutus pastels autrement plus assortis que ceux du théâtre de Saint-Pétersbourg. Kitsch, vous dites ? Je ne l'admets qu'au sens kundérien alors, comme négation de la mort, joyeusement jouée par Basile pour attendrir le père de Kitri. Lorsque je vois le couple à la sortie des artistes, sourire aux lèvres et alliance au doigt, je repense à la main baladeuse de Basile, égarée sur le sein de Kitri alors qu'elle l'avait étreint contre sa poitrine en signe d'éploration. On n'en finit pas de sourire. Alors qu'on se repassait le rapide face à face avec Vassiliev, A. et moi, en mode "il-m'a-souri-je-n'avais-pas-l'air-trop-cruche ?", et que je ne voyais pas ce que j'aurais pu dire à part ce pauvre "Thanks", A. me rapporte que je le regardais (imparfait de durée, même pour vingt secondes, temporalité subjective) comme un arbre de Noël. Pourrais-je l'avoir dessous, maintenant ?

Même flous, ils sont beaux.

18:33 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : danse, ballet, vassiliev